紹興古城西南約13公里處蘭渚山麓的蘭亭,因東晉著名書法家王羲之等人曾在此雅集並寫下著名「天下第一行書」《蘭亭集序》而成為書法聖地。依山傍水、竹木掩映、幽靜雅緻的蘭亭與禹陵、東湖並立為紹興市郊三大著名風景點之一,到紹興旅遊,蘭亭不可或缺,我三十多年前就曾到過蘭亭。 2024年10月3日中午我到達紹興後,特意重遊了蘭亭。

故地重遊,蘭亭景區佈置錯落有致,更為雅緻,旅遊配套設施也完善。蘭亭之「亭」原非亭台樓閣之亭,而是古代鄉村行政機構,行於秦漢,《漢書》雲:「十里一亭,亭有長;十亭一鄉」。相傳春秋越王勾踐曾在此植蘭,漢時設驛亭,故名蘭亭。蘭亭“崇山峻嶺,茂林修竹,又有清流激湍,映帶左右”,是古代山陰路上的風景佳麗之處,也是東晉著名書法家王羲之的園林住所。

到得蘭亭景區,入口處有一錒刻了蘭亭集序片段的石碑,吸引人在此駐足留影。

過旅客中心,進入景觀區。未行多遠,就看到竹林掩映處的鵝池碑亭,石質三角形的碑亭造型簡潔古樸。

亭中之碑係清同治年間建,碑高1.93米,碑上鐫刻「鵝池」二字,兩字肥瘦有別。相傳「鵝」字為書聖王羲之所書,「池」字為其子王獻之8歲時所書,父子手跡合璧,成為千古佳話,此碑被人稱為「父子碑」。

碑亭旁就是鵝池,池水清碧,池畔岩石上還有幾隻放養的白鵝,寓意著王羲之愛鵝、養鵝、書鵝的傳說。

過鵝池上的小橋繼續前行,就見到了蘭亭碑亭。

蘭亭碑亭呈四方形,磚石結構,單簷頂建築,古樸典雅亭,建於清康熙年間,是蘭亭標誌性建築,名列中國四大名亭之一。

碑高1.73米,碑上的「蘭亭」兩字為清康熙禦筆,可惜特殊時期此碑被砸成四塊,後於1980年修復,但已留下了「蘭」字缺尾, 「亭」字缺頭的殘字遺憾。

蘭亭碑亭前遊客不絕,我花了不少時間才抓住無人空隙,留下一二幀較為滿意的蘭亭碑亭照片。

過蘭亭碑亭右轉,就是流覲亭。

流螻亭為紀念王羲之「曲水流螞」活動而修建,亭上匾額「流螞亭」三個大字為清光緒年間江夏太守李樹堂題。亭柱楹聯「此地似曾遊,想當年列坐流覬未嘗無我;仙緣難逆料,問異日重來修禊能否逢君」。

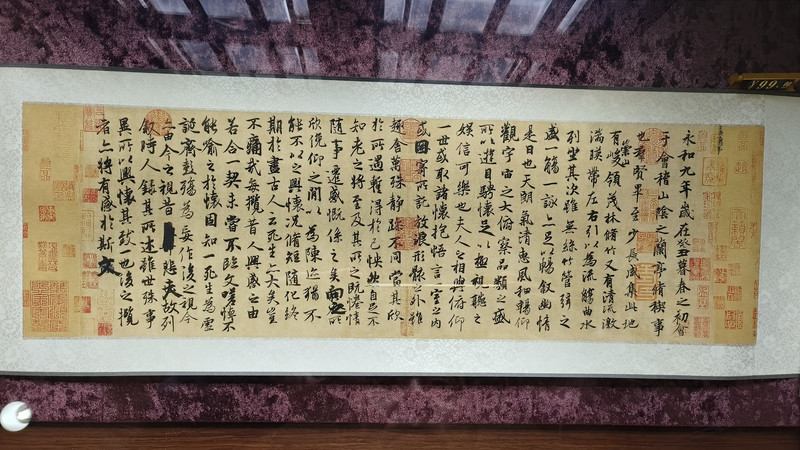

亭內有“曲水邀歡處”匾額和“曲水流螞圖”,還陳列了當年曲水流覬所用酒具晉代羽螻複製品及王羲之《蘭亭集序》摹本複製品等。

流螞亭前就是蘭亭著名景點「曲水流螞」。一道「之」字形的曲水,中間有一塊木化石,石上錒刻「曲水流螻」4個字,顯現了王羲之《蘭亭集序》「此地有崇山峻嶺,茂林修竹,又有清流急湍,映帶左右,引以為流螞曲水」所描繪的景象和蘭亭雅集修禊的典故。東晉永和九年(西元353年),農曆的三月初三,會稽內史王羲之邀請孫統、孫綽、謝安、支遁等41位東晉名人雅士在蘭亭雅集修犢。眾人列坐於曲水兩側,將盛滿酒的羽螻以荷葉為托置於清流之上,讓它從曲水上游緩緩漂下來,飄流至誰面前停住,誰就要飲酒作詩,作不出的則要罰酒三觥,一觥相當於半斤。此次修禊日宴集,共有11個人各作詩兩首,15個人各作詩1首,16個人因沒有作出詩而罰了酒,總共成詩37首,匯集成冊稱之為《蘭亭集》。王羲之用鼠鬚筆和蠶繭紙一氣呵成《蘭亭集序》全文共28行、324字,記敘蘭亭周圍山水之美和聚會的歡樂之情,抒發對於生死無常的感慨,書法飄逸流暢,如行雲流水而又筆力雄健,書文雙絕,宋代米芾譽之「天下行書第一」。

據說,後世許多文人墨客喜歡來此仿效王羲之蘭亭雅集飲酒賦詩,紹興每年書法節也在此舉行曲水流螞的雅集盛會。我到曲水流觴處,見有不少遊客在曲水旁聚坐,當然賦詩是不可能了。

歲月荏苒,東晉王羲之曲水流覲蘭亭雅集的場所幾經興廢變遷,早已不知其確切地址在何處了。今日的蘭亭是明嘉靖二十七年(公元l548年)郡守沈啟在宋代天章寺舊址旁重建仿建的紀念性場所,幾經興廢, 1980年又全面修復。蘭亭佈局以曲水流螞為中心,四周環繞著鵝池、鵝池亭、流螞亭、蘭亭碑亭、禦碑亭、墨華亭、右軍祠等,依山傍水,竹木掩映,荷池田,成為一處優雅的古典庭園。

流觴亭東側是王右軍祠。這是清康熙年間所建造的紀念王羲之的祠堂,祠堂四面環荷花池。

走進祠內,中庭一方墨池上有以石橋相連的墨華亭。

祠堂正廳香火堂,正中置王羲之塑像,上懸「盡得風流」木匾;兩側有《蘭亭集序》摹本掛屏。祠內左右兩側環廊牆壁上鑲嵌各種版本的《蘭亭集序》摹本石刻,我最著意的是馮承素摹本。

相傳王羲之真跡《蘭亭集序》始終珍藏在王氏家族之中,一直傳到他的七世孫智永。智永臨終前將《蘭亭集序》傳給弟子辯才,後被唐太宗派去的監察禦史蕭翼騙走。唐太宗得到《蘭亭集序》後,如獲至寶,並命歐陽詢、虞世南、禇遂良等書家臨寫。以馮承素為首的弘文館拓書人也奉命將王羲之《蘭亭集序》原跡雙鉤填廓摹成數副本,分賜皇子近臣。唐太宗死後將《蘭亭集序》真跡作為殉葬品,至此失傳。後人皆以馮承素雙鉤填廓摹版本與真蹟最為相似。

流觴亭後就是御碑亭。

碑的正面是清康熙所臨寫的《蘭亭集序》全文,背面則是清乾隆遊蘭亭時即興所作的一首七律詩《蘭亭即事詩》,祖孫兩代皇帝同書一碑,所以又稱祖孫碑。祖孫兩代皇帝同刻一碑,這是全國獨特的,也是蘭亭的鎮亭之寶。

禦碑亭西側有十八口水缸,水缸旁各置一石桌,上置一塊方青磚,遊人在青磚上用毛筆蘸水寫字,體驗當年王獻之學字場景。

蘭亭園林西側是一片荷塘,夏日荷花盛放時,當美景宜人。

過荷塘上堤,堤下流水潺潺,這條溪流應該就是蘭亭江了,有曲橋和碇步可過涉溪過江。

溪西岸是天章寺舊址,已建亭保護古代天章寺遺跡。

天章寺遺跡週邊是一片公園式的文創休閒場所,有供遊客仿曲水流觴的文創場所,有小橋流水的仿古碼頭景觀、有蘭亭書法博物館,蘭亭江上還有供遊客搭乘攝影的竹筏等。蘭渚山麓蘭亭這片區域園林優美,文化內涵深厚,週邊淺溪淙淙,幽靜雅緻,實在是紹興郊外一處假日休閒和書法研發的好去處。

蘭亭徜徉不覺到了日暮,出蘭亭景區。

搭乘蘭亭至魯迅故裡旅遊專線車離開蘭亭,到遊客如織的魯迅故裡時天色已黑。

用罷晚餐,盤桓一會,便搭乘紹興地鐵1號線返回下榻的住所,結束半天遊程。

4日上午,我搭乘紹興地鐵1號線到城市廣場站,出站沿勝利東路東行轉新建北路北行到斜橋。

登橋而眺,河北岸一帶是一片古色古香的老街區,這片區域就是四街六弄的紹興書聖故裡歷史街區。東起中興中路,西臨解放大道,北至環城北路,南至勝利東路,總面積約0.8平方公里,是紹興城內歷史風貌保存最完整的區域。

過斜橋,沿蕭山街東行,左轉斜橋弄東行,來到位於斜橋弄8號的王羲之陳列館。

王羲之陳列館展示陳列王羲之和歷代受王羲之影響的書法家作品。進入門廳,首先映入眼簾的是一幅《王羲之教子習字圖》,右邊是根據北京故宮養心殿三希堂原樣陳設的“三希堂”,展出為清乾隆珍惜的王羲之《快雪時晴帖》、王獻之《中秋帖》、王珣《伯遠帖》複製品。三幅在中國書法史上享有盛名的書帖真跡,《快雪時晴帖》現藏台北故宮博物院,《中秋帖》、《伯遠帖》現藏於北京故宮。

中庭展廳的玻璃展櫃展出了四幅《蘭亭序》慕本複製品,有唐代褚遂良黃絹本、馮承素神龍本和宋拓定武本,還有明代祝允明臨摹的《蘭亭序》,從中可感受到《蘭亭序》一千六百多年來歷代傳承臨摹的歷史。後庭的閱古樓陳列了深受王羲之書法藝術影響的歷代與紹興有淵源的書畫大家的作品複製品,其中就有中國書法史上的行書三絕:《蘭亭序》和唐顏真卿《祭侄書》、宋蘇遼《黃州寒食詩》。

離開王羲之陳列館,前行左轉進入蕺山街。沿街北行就看到了位於蕺山街中段遊客聚集的題扇橋。

題扇橋因王羲之在此橋畔為一賣扇老嫗題扇而得名,據傳任東晉右將軍、會稽內史的王羲之從蕺山街宅第出門途經此橋時,見一名在橋頭擺小攤賣六角竹扇的老嫗生意清淡,滿臉愁容,頓生惻隱之心提筆為其扇子上各題了五個字並謂只要對人說這是王右軍題的字,每把扇子必能賣出百錢的好價格。老嫗將信將疑按照王羲之的囑咐賣扇,不一會兒扇子便被搶購一空。後來,人們便將此橋改名“題扇橋”,為越中盡人皆知的古蹟。當然,現在的題扇橋已是清代道光八年(西元1828年)重修的單孔石拱橋。雖非故物,但清代的這座石橋古樸典雅,庶幾能取代和揣度東晉王羲之題扇的場景。

離題扇橋不遠,蕺山街西側有條名為躲婆弄的小巷也與王羲之題扇軼事有關。那位因王羲之題扇而大賣的老嫗嚐到甜頭後,多次候在橋邊等王羲之過橋時求王羲之再在扇上題字售賣,屢次三番,王羲之不勝其煩,就躲在橋旁小巷裡,等到老嫗走後才過橋。後人便將王羲之躲避賣扇老嫗的這條巷弄稱為「躲婆弄」。

走上題扇橋,小河兩岸河街並行,前街後河,粉牆黛瓦,烏蓬遊船穿梭,槳聲欸乃,碧水悠悠,一幅熟悉江南水鄉古城鎮的畫卷。

站在橋上北望可以看到蕺山,它是紹興古城內三座山之一。西元前490年,越王句踐以九座孤丘做為立足點建城,千百年來六座小山已先後平夷消失,但府山(臥龍山)、蕺山和塔山依然矗立,成為紹興這座先秦建立的古城座標。我國所有古城中,城址能從始建至今完全不變的,似乎絕無僅有是紹興。

沿臨街水岸北行,不遠處是蕺坊橋。

這座東西向單孔石樑橋是2010年新建的仿古石橋,據說原橋在躲婆弄,已不是古橋,甚至都沒有採用原橋石材和样式,只是沿用的蕺坊橋橋名。據說,原蕺坊橋連接古時東西兩岸的許多工坊,所以叫蕺坊橋。

橋西堍有木質蕺坊牌坊,橋堍旁民居山牆上摹寫了王羲之字帖,為這座新橋增添了一點古風。

過蕺坊橋,繼續沿河東岸北行,來到鹹寧橋。

咸寧是西晉年號,這座石樑橋以此為橋名,可見此橋始建於鹹寧年間(公元275-280年),橋石欄板外側錕刻的“咸寧橋”名中的繁體字「寧」字是宋代以前的寫法,因而斷定是宋以前所始建的古橋,清鹹豐九年重修。

鹹寧橋是一座用替樑木技藝建造的古橋,即在橋石樑下還有三根圓替樑木,至今尚未腐朽,實屬少見。

鹹寧橋東堍南側有名為謝灣詠梅詩廊的臨河長廊,取詠梅之名是因為附近曾是南宋詩人陸遊梅園舊址。

走過鹹寧橋,西行來到西街上的戒珠講寺。位於蕺山山下的戒珠講寺原是東晉王羲之的住宅,後王羲之舍宅為寺,初名“昌安寺”, 唐大中六年(公元852年)起開始叫“戒珠寺”,意思是“戒律潔白,猶如珠玉」。 唐鹹通三年(西元862年)衢州刺史趙磷直書「戒珠講寺」額,今存。

王羲之所以舍宅為寺,傳說是王羲之生前最喜歡鵝和珍珠,有一天他在家裡玩賞一顆寶珠時,一位僧侶前來造訪。王隨手將珠子放在案桌上招待賓客。這時又有朋友來訪,王請僧人在屋內稍候,自己出去會那個人。王回來時發現桌上的珠子不見了,便懷疑僧人拿了。雖不便明言,但臉露鄙夷之色。僧人深感委屈卻有口難辯,回去後鬱悶自縹而亡。幾天後,王羲之家的大白鵝也死了,刨腹一看原來是鵝吞下了珠子。王心中悔恨交加,從此戒掉賞珠的愛好,並舍宅為寺。兩晉南北朝不少官宦貴族篤信佛教,多有捨宅為寺之舉。後世也有此舉,成為當時佛寺建築和寺址重要來源。

戒珠講寺取名講寺,說明此寺源系浙江天台山的天台宗,「講寺」著重研習佛法義理、講經論道,為天台宗所倡導。戒珠講寺為古代紹興城中八大名寺之一,現在的戒珠講寺為2012年重建,已看不出多少古蹟了。

戒珠講寺前有墨池,墨池因王羲之書法練字清洗筆硯,長年累月池水漸墨而得名。池畔屏牆斑駁滄桑,頗具古意。

蕺山街上一些老屋的粉牆上摹寫有王羲之書帖,為街區增添了幾許典雅之氣。

沿著戒珠講寺東側小路登上蕺山。蕺山是紹興古城內三座主要小山之一,也是紹興的主要歷史名山。蕺山又稱王家山,蓋因山南有王羲之宅第而名。蕺山因山上長滿蕺草而得名。蕺草,又稱魚腥草,為多年生草本,是中國藥典收錄的草藥,有清熱解毒、消腫排毒之功效。

蕺山半山腰的蕺山書院曾是明朝著名儒學大師劉宗週講學之地,也是蕺山學派的發祥地。在蕺山學派的弟子中,以黃宗羲和陳確最有影響。清末時,書院改為山陰縣學堂,徐錫麟曾執教於此。

繼續登山,來到山巔的文筆塔。

此塔原名王家塔,建於清初,與府山飛翼樓、塔山應天塔形成三塔鼎立之勢。 1937年因侵華日軍建碉堡而被毀,2003年底重建,為蕺山標誌性建築。

登上寶塔遠眺俯瞰,紹興城歷歷在目。

下山回到蕺山街,街上有建於清代的尚德當舖。據說清時紹興當舖遍及城鄉,清光緒二十九年(公元1903年)紹興的當舖有六十四家之多,尚德當舖即是其中之一。 “紹郡當業,皆地方紳富組織之”,尚德當舖老闆王達夫是號稱“王百萬”的巨賈。

尚德當舖所在宅第為三槐堂,三槐堂王氏之祖王祜為五代十國及北宋時期人物,後為北宋監察禦史,其在自己家院子里手植槐樹三棵,曰:“吾子孫必有為三公者”,後其子王旦在宋真宗時果然為相。

三槐堂架構頗具江南傳統特色,前為尚德當舖,後為宅院,是清末紹興典型的商住合一建築。中軸線上依序為門屋、儀門、前樓、後樓,兩側連以廂樓。門屋經商,前、後樓住人,中間有儀門相隔,週封以高牆,高牆內設避弄(更道),層層設門。

沿西街西行,經過一處台門。

繼續前行,來到筆飛弄13號的蔡元培故居。

蔡元培故居為蔡氏祖父以下幾代聚落,是頗具特色的明清台門建築。蔡元培為清末翰林,後留學德國萊比錫大學,為著名教育家,曾任北京大學校長,有「學界泰斗,人世楷模」之譽。

離開蔡元培故居,已是中午,紹興書聖故里之行就此結束,乘車前往南宋古橋八字橋遊覽。