2019年11月8日,我因為在紹興諸暨參加產業會議,今天上午會議主辦單位專門安排了全體與會者集體參觀一家鏈條生產企業和蘭亭景區的活動。蘭亭景區位於浙江省紹興市西南14公里蘭亭鎮的蘭渚山下,是東晉著名書法家,書聖、會稽內史王羲之的園林住所,是一座晉代園林,因書法名作《蘭亭集序》而名聞海內外。 「此地有崇山峻嶺,茂林修竹,又有清流激湍,映帶左右”,十分符合古代修禊之禮對於自然地理環境的要求。從文化起源來看,蘭亭景區與禹陵景區之間有著內在聯繫,是個祭典的兩處祭地。據《吳越春秋》載,越建都於今紹興城後,勾踐創設國之祭禮,為「立東郊以祭陽,名曰東皇公;立西郊以祭陰,名曰西王母;祭陵山於會稽;祀水澤於江州」。

蘭亭景區最早出名的地點是“渚”,《說文》雲:“州,渚也”。尤其是二水匯合處的渚,為傳統祭水的理想場所。 《越絕書》雲:「勾踐種蘭渚山」。可見山因渚名,渚以蘭名。渚既稱“蘭渚”,山也隨之稱“蘭渚山”。蘭,在上古為愛情之信物,《鄭風·溱迷惑》:「溱與鉅,方渙渙兮;士與女,方秉蘭兮。」漢時此地設驛亭,故名蘭亭。蘭亭之「亭」原非亭台樓閣之亭,而是鄉以下的一種行政機構,行於秦漢,《漢書》雲:「十里一亭,亭有長;十亭一鄉」。而有蘭亭之稱後,又以此名水,於是始有「蘭亭江」之名。

一千六百多年來,蘭亭地址幾經變遷,現在蘭亭是明朝嘉靖二十七年( 1548 年),由時任郡守的沈啟主持,從宋蘭亭遺址天章寺遷移到此。其後幾經興廢,多次改建,清康熙三十二年( 1693 年),康熙禦筆《蘭亭集序》勒石,上覆以亭。清康熙三十四年( 1695 年),知府宋駿業主持重修。到了清嘉慶三年( 1718 年),知縣伍士備,偕紳士吳壽昌、茹棻等籌資重修蘭亭、曲水流觴處、右軍祠等。現在的蘭亭依山傍水,竹木掩映,為一處幽雅的基本保持了明清園林建築的風格古典的園林,景觀總體佈局錯落有致,以“景幽、事雅、文妙、書絕”四大特色而享譽海內外,是中國重要的名勝古蹟,其內涵可用「一序」、「三碑」、「十一景」來概括:「一序」即《蘭亭序》;「三碑」即鵝池碑、蘭亭碑、禦碑;「十一景」即鵝池、小蘭亭、曲水流觴、流螻亭、禦碑亭、臨池十八缸、王右軍祠、書法博物館、古驛亭、之鎮、樂池。

我們一行人在蘭亭景區大門檢完票之後,繼續向前走,又出現了一座竹製小門樓,門樓上方懸掛著“蘭亭古蹟”四字匾額,為明代著名理學家、文學家陶鳳林書。兩邊楹聯寫有:「文人天趣清猶水;賢者風期靜若蘭。」是清朝乾隆年間的探花、淡墨翰林、書法家、詩人王文治所書。

進入園內,我們沿著中間鋪著寬條石、兩邊用卵石塊拼花的小路慢慢向前走,觸目所及便是滿目蒼翠,茂林修竹,曲徑通幽。蘭亭的竹子很多,有30多個品種。以淡竹、紫竹、毛竹、黃金鑲碧玉等竹子為最多,最有特色,路邊還有一組古人撫琴吟詩的雕塑,這種美妙意境讓人彷彿回到了東晉年間。

自入口步入景區,穿過一條修篁夾道的石砌小徑,迎面是一泓碧水,即為鵝池。池畔有一座敞開式的石質三角亭,內有一石碑,上刻“鵝池”二字,這就是著名的“鵝池碑亭”,亭中之碑係清同治年間建。相傳王羲之非常愛鵝,愛寫鵝字,還自己養鵝,因此也就有了王羲之書寫道德經換鵝的故事,凡是與紀念王羲之有關的地方大多有鵝池。王羲之從鵝的體態上得到了許多書法的啟發,《蘭亭序》中20個「之」字的寫法就是根據鵝的姿態演變來的。相傳碑上「鵝池」二字傳為王羲之、王獻之父子分別所書。當時王羲之在紹興做官,有一次他興致勃勃地寫下一個“鵝”字,剛準備寫“池”字時,皇帝的聖旨到了,身居當地右軍將軍的王羲之當然不敢怠慢,不得不擱筆去接聖旨。而在一旁觀看的小兒子王獻之趁機提筆補寫下了一個「池」字。石碑上的「鵝」字鐵劃銀鉤,字體略瘦,娟秀挺拔;「池」字則略胖,粗曠豪邁。一碑二字,父子合璧,成為千古佳話。所以此碑也稱為父子碑。父子兩人的書法風格有所不同,王羲之有七個兒子,王獻之最小最有成就,也是著名的書法家,被稱之為「小書聖」。相傳他寫「池」字時才只有八歲。

鵝池亭的一側是鵝池,鵝池四周綠意盎然,池邊有幾隻大白鵝悠閒自在,池水清碧,白鵝戲水,訴說著王羲之愛鵝、養雞鵝、書鵝的傳說。有一次王羲之聽說有一道士養著一群白鵝,又趕緊去察看,果然每隻白鵝都是雄趙趙氣昂昂,十分好看。於是便出高價想購買,沒想到道士不肯出售。王羲之只好苦苦哀求,沒想到道士說只要你應答我的條件,我就把鵝送給你。只見道士將文房四寶準備好,便向王羲之說:只要你肯幫我抄一幅「黃庭經”,我便將白鵝送給你。王羲之一聽二話不說便開始奮筆疾書,由於黃庭經字數眾多,花了半天的時間終於寫完。後來王羲之特地又為這幾隻鵝鑿了一個養鵝池,他常常在這個養鵝池旁觀察鵝的優雅動作,也常寫「鵝」這個字,希望能把鵝的形象和特徵「寫」出來。 ,達到活靈活現的程度。

經過鵝池之後,沿著三曲橋前行,便是蘭亭碑亭,蘭亭碑亭是蘭亭的標誌性建築,名列中國四大名亭之一,建於清康熙年間。亭中蘭亭碑高219厘米,寬100厘米,碑上行書「蘭亭」二字,無落款,鎢「康熙禦筆之寶」印一方。碑上的「蘭亭」兩字,為康熙皇帝於康熙三十七年(1698年)禦筆所書。文革時期此碑被紅衛兵砸成四塊,在1980年恢復時碑體的時候,無論如何找不回兩字之間的一小塊碑石,雖然已經精工相接,但已留下了“蘭」字缺尾,「亭」字缺頭的遺憾。遊客都喜歡以自己的想像在缺陷處用手指去彌補摩畫。時間久了,碑已被摸的非常光滑,「蘭亭」二字中間的殘缺部分似乎隱約重現,蘭亭碑也就被人們戲稱成了「君民碑」。

我們離開蘭亭碑亭,繼續向前走,前方有一條「之」字形的曲水,水清且淺,回環著曲曲彎彎流向遠方,這就是久聞其名的曲水流覷了,「曲水流觴」是蘭亭非常有名的景點。曲水一側有一塊木化石,上面刻著「曲水流觴」四個字,這裡看似非常普通,卻有著深邃的文化底蘊與歷史內涵。這一彎淺淺的曲水,承載了文人們斟滿黃酒的觴,承載了名仕們由興而發的作品,承載著由此誕生的中國書法史上絕無僅有的藝術精品《蘭亭集序》,一直流到現在。曲水流螞出自王羲之的《蘭亭集序》:」此地有崇山峻嶺,茂林修竹,又有清流激湍,映帶左右,引以為流蟄曲水,列坐其次,雖無絲竹管弦之盛,一觴一詠,也足以暢敘幽情。

東晉永和九年(353)農曆三月初三,上已日,“天朗氣清,惠風和暢”,“群賢畢至,少長鹹集”。晉代貴族、會稽內史王羲之邀請了孫統、孫綽、謝安、支遁等41位文人雅士在蘭亭雅集行修犢之禮,儀式結束後,大家列坐在曲水兩旁,飲酒賦詩。他們在酒杯裡倒上紹興黃酒,讓它從曲水上游緩緩漂下來,如果漂到誰面前停住了,誰就要飲酒作詩,作不出的則要罰酒三觥,一觥相當於現在半斤。活動中共有11個人各作詩兩首,15個人各作詩1首,16個人因沒有作出詩而罰了酒,總共成詩37首,匯集成冊稱之為《蘭亭集》。大家推薦主人王羲之為之作序,王羲之欣然答應,趁著酒興,用鼠鬚筆和蠶繭紙一氣呵成了324字的《蘭亭集序》。

「曲水流螞」之俗,溯其源流,要從三月上巳這一古老風俗說起。上巳,是指夏曆三月的第一個巳日。它是我國古代一個祓除禍災,祈降吉福的節日。遠在秦漢以前的周代,已有水濱祓禊之俗。朝廷指定專職的女巫掌管此事。祓,是祓除病氣和不祥;禊,是修潔、淨身。祓禊是透過洗濯身體,達到除去兇疾的一種祭祀儀式。在《詩經.鄭風溱洧》一篇中,就具體記載了春秋時的鄭國,每逢陽春三月秉執蘭草,招魂續魄,祓除不祥的生動情景。到了漢時,三月上巳,才確定為節。每逢該日,官民都到水邊洗濯。不只漢族民間風行,連帝王后妃也去臨水除垢,祓除不祥。後來,此俗又進一步演變為臨水宴飲。魏晉以後,又將上巳節正式改定為夏曆三月初三為春禊,又稱“重三”、“春禊”,作為歲時節令中的重要節日,所有臨水祓禊及水濱宴會活動都在這天進行。

「曲水流觴」是上巳節衍生出來的習俗。那時,人們在舉行祓楔儀式後,大家坐在水渠兩旁,在上流放置酒杯,任其順流而下,杯停在誰的面前,誰即取飲,彼此相樂,故稱為「曲水流觴」。觴系古代盛酒器具,即酒杯。通常為木製,小而體輕,底部有托,可浮於水中。也有陶製的,兩邊有耳,又稱“羽觴”,因其比木杯重,玩時則放在荷葉上,使其浮水而行。這種遊戲,自古有之,古「逸詩」雲:「羽觴隨波泛」。漢也有「引流引螞,遞成曲水」之說。後來逐漸成為上巳節的一個重要組成部分。

《蘭亭集序》字字珠璣,既有「飄若浮雲,矯若驚龍」之氣,又有「龍跳天門,虎臥鳳陝」之勢,被褚遂良評為「天下第一行書」。王羲之成為書聖,蘭亭也因此成為了歷代書法家朝聖的書法聖地和著名的江南園林。曲水一側有一幅巨大的畫卷,再現了一千多年前,王羲之邀友臨流觴詠詩的場景。舉行飲酒賦詩的「曲水流覷」活動,引為千古佳話,這一儒風雅俗,一直留傳至今。現在,每年都有很多文人墨客喜歡來這裡仿效王羲之,蘭亭雅集,飲酒賦詩。每年書法節都要在此舉行曲水流觴的雅集盛會。

流觴亭是蘭亭景區的中心,建於清代。流觴亭說是亭,其實更像是木軒建築,是為紀念曲水流螞而建。流觴亭面闊三間,青石台基,木雕門窗,四周走廊環繞。建築單層歇山頂,飛簷翹角,古色古香。亭的大門上方有「流螞亭」三字匾額,為光緒年間江夏太守李樹堂題寫。大門兩側對聯:「此地似曾遊,想當年列坐流覬未嘗無我;仙緣難逆料,問異日重來修禊能否逢君」。紹興著名書法家沈定庵所寫,他的老師、我國著名藝術家徐生翁撰文。

流觴亭內中間屏風是一幅《曲水流觴圖》扇面畫,原圖由宋代畫家李公麟所創作,現根據明永樂十五年的刻本重新拓製。再現了東晉永和九年(西元353年)農曆三月初三王羲之於蘭亭舉辦曲水修禊、飲酒賦詩活動的情景。畫面生動地再現了當年王羲之等人修禊雅集的情景,畫中人物形態各異,有的低頭沉吟,有的舉杯暢飲,有的醉態畢露,或援筆而書,或俯或仰、或起或坐或拈髯而笑,或放浪形骸,可謂栩栩如生、曲盡其態,在惠風和暢、茂林修竹之間,或袒胸露臂,或醉意朦朧,將魏晉名士灑笑山林,曠達蕭散的神情表現得淋漓盡致。畫中人物惟妙惟肖、栩栩如生,令人叫絕。而以書會友的曲水流覲蘭亭雅集活動,也被公認為天下第一韻事。畫的上方有一塊匾額:「曲水邀歡處」。 《曲水流觴圖》的兩側有對聯;「雅集鴻文傳百代;流觴韻事足千秋。」對曲水流觴畫龍點睛地進行了概括,由著名教育家朱仲華撰句,紹興著名書法家馮亦摩題寫,字體流暢飛過。圖的下方的展櫃中,陳列了曲水流螞所用器具,帶 “耳朵”的青瓷就是“觴”,覲旁邊有兩隻小耳朵,也像是鳥的雙翼,所以又稱“耳杯”、“羽觴」。

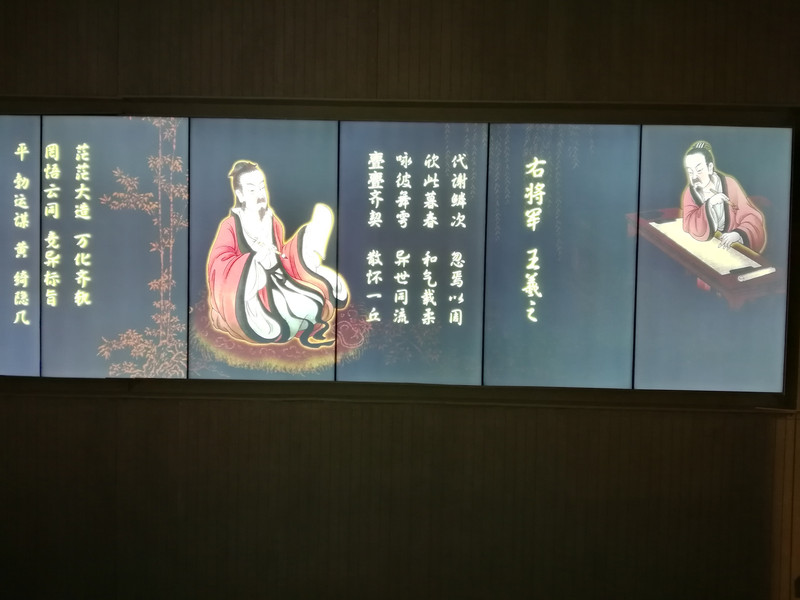

流觴亭的東側有王右軍祠,右軍祠是紀念王羲之的祠堂。王右軍祠始建於清康熙三十七年(1698),同治八年(1896)重修,總面積756m2,單層硬山頂建築,飛簷迴廊,粉牆黛瓦,古樸深沉。像是一座畫舫,座落在水中。祠堂環境優雅,四面池種植荷花,夏天荷花盛開,清香怡人。祠大門上端懸掛「王右軍祠」木質匾額,是著名大書法家、原西泠印社社長沙孟海先生手跡。門聯是由紹興的書法名家庸村先生寫的:「盛會不殊,放懷宇宙忘今古; 幽情共敘,極目山林快詠觴。」藍底黑字,寫的還是曲水流螞這件雅事。王羲之當時任右將軍、會稽內史,因此人們常稱他為王右軍。

走進大門,祠內有清池一方,即墨池,傳為書聖洗筆之墨池,據說當年王獻之用這池子的水沾筆習書,把整池水都染黑了,所以稱為「墨池」。池中有墨華亭,亭旁連橋,左右兩側設環廊,而遠處則青山可見。祠堂的建築佈局將「山、水、廊、橋、亭」融為一體,獨具匠心。墨華亭建造時間不早,1914年,浙江巡定使屈映光蒞紹,與參政院參政王家襄等倡議重修蘭亭,公推紹興商會會長陶恩沛主持整修工作。墨華亭橋就是那個時候建造的。建成以後陶恩沛用魏碑體親筆題匾“墨華亭”,此匾書法結字端正大方,線條凝練渾穆,字裡行間,洋溢著高邁的氣息。落款記錄了當時的狀況:「張陶庵先生昔訪蘭亭故址於天章寺前,擬構一亭,名曰\'墨華\',今移建於此而仍其額。丁巳春日。陶恩沛。」從落款中可知,陶恩沛做了一件張陶庵曾經想做而未做的事情,算是了卻了先人的一個願望。兩側石柱上掛有楹聯:「深林閒數新添筍;曲沼時觀舊放魚。」無名款,行楷書,寫得中規中矩,清雅脫俗。墨華亭後側同樣有楹聯:「竹蔭滿地清於水;蘭氣當風靜若人。」同樣是行楷書,無名款。

經過墨華亭,正前方是正堂。入口楹聯:「筆墨留聲遺萬代;風流藝海看今朝。」出自儒將張愛萍所書。堂屋正中,立有王右軍像。上方高懸匾額“盡得風流”,光緒己亥年宣城劉樹堂題寫。劉樹堂(1830—1903),浙江巡撫。兩側有草書七言對聯一副:「畢生寄蹟在山水,列坐放言無古今。」大書法家沙孟海1981年題寫。落款是「蘭亭楹帖舊句,沙孟海年八十二」。此聯集《蘭亭序》字,上聯寫書王羲之一生縱情山林之瀟灑,下聯寫曲水流觴,暢敘幽情,無所顧忌之真情。祠內還有楹聯:「幾番詩酒幽怨寄懷香草;萬古才華舊遊憶著山陰。」

王右軍是王羲之的別稱。王羲之四十八的那一年,當時的會稽內史王述母親去世,王述必須離職守喪,於是,王羲之補缺,這就是王羲之的最終官位,會稽內史,軍號右軍將軍。也就是這個任上,王羲之得以從容於山川風物,書藝精進,遂成中國書法史上第一號人物,天下第一行書的《蘭亭集序》也出在這個任上,那一年,王羲之已經年過五十歲。五十三歲那一年,王羲之主動辭官,在父母墓前告誓先靈,發誓永不為官。王羲之在擔任的最後一個官職右軍將軍期間書法得以聞名於世,所以世人稱呼他為王右軍,至今流傳下來的他的書法作品,我們都叫右軍書法。

最值得稱道的是祠堂大廳兩側有康熙皇帝臨《蘭亭集序》橫匾,共四塊,銀杏木雕刻,為康熙年間的舊物。每塊十二行,每行六、七字,全文雕刻康熙皇帝1693年春臨寫的《蘭亭集序》全文。橫匾字徑達十餘厘米,行楷書,在風格上既有王羲之的筆意,也有自己的結字與意趣。在章法上,雖然沒有王羲之靈動瀟灑,但仍氣韻較生動,氣勢貫通。其中的20個「之」字寫法,也極用心,富於變化,各具神彩。

右軍祠內兩旁是長長的迴廊,壁間鑲嵌了17塊唐宋元明清等歷代書法名家臨摹的王羲之各種版本的《蘭亭集序》版本,所刻製年代多為清代、民國時期。主要有:元趙孟髟臨定武蘭亭序、清鄭板橋臨蘭亭序、明王鐸臨蘭亭序、唐褚遂良摹蘭亭序、唐虞世南臨蘭亭序、開皇蘭亭、沈尹默臨蘭亭序、潁上蘭亭、朱甕跋定武蘭亭序、宋遊相家藏石本、宋遊相家藏洛陽本、唐馮承素摹蘭亭序、石蘊玉顛倒墨蘭亭序,其中唐代馮承素的神龍本為臨摹本中最真,這裡也是景區內最具靈氣、墨香和文化的地方。

臨池十八缸是為紀念王羲之的小兒子王獻之所建。王獻之小時候練字的故事很多。有一次,王獻之請教父親練好書法的秘訣是什麼,王羲之指著院子裡的十八隻水缸說:「你把這十八缸水都練完練幹了,就知道練好書法的方法了。 「因此這裡有十八個小缸,十八塊磚,遊客到蘭亭手癢想揮毫的話,可在這裡練習操作。用毛筆在缸中蘸上水,就可以在磚上練字了,水跡乾燥後可以重複使用,方便又簡單,這是古人常用的練字方法。

相傳王獻之練了三缸水後就不想練了,認為已經寫得很不錯了,有些驕傲。有一次他寫了一些字拿去給父親看,王羲之看後覺得寫得還不好,特別是其中的一個「大」字,上緊下松,一撇一捺結構太鬆,於是隨手點了一點,變成了「太」字,說:「拿給你母親去看吧。」王羲之的夫人精通書法,看了兒子寫的那些字後,說了這樣一句話:「吾兒練了三缸水,唯有一點像羲之。」王獻之聽後非常慚愧,知道了自己的差距,於是刻苦練習書法,練完了十八缸水,長大後也成為著名的書法家,與王羲之並稱「二王」。石碑上「太」字的一點,已被人摸得精光發亮了。

禦碑亭,八角重簷,建於康熙年間,56年毀於颱風,83年重建。禦碑亭為八角重簷,下置青石圍欄,是園內等級最高的建築。亭中立一巨碑“禦碑”,禦碑亭高12.5米,中間立一巨大御碑,高6.8米,寬2.6米,碑厚20公分,重1.8噸,碑底為須彌座,碑冠勒雲龍浮雕。係清朝原碑,已有300多年歷史。碑的正面是清康熙三十二年(1693)愛新覺羅玄燁皇帝所臨寫的《蘭亭集序》全文,鶴「萬幾餘暇」印。書風秀美,雍容華貴,灑脫酣暢。康熙三十四年(1695)刻。碑的背面是乾隆十六年(1751)愛新覺羅弘曆皇帝1751年遊蘭亭時即興所作的一首七律詩《蘭亭即事詩》,落款「乾隆禦筆」。書法飄逸,對蘭亭的仰慕之情溢於言表。 「向慕山陰鏡裡行,清游得勝愜平生。風華自昔稱佳地,觴詠於今紀盛名。」祖孫兩代皇帝同書一碑,所以又稱祖孫碑。

根據導遊講解,聽說在文革時,紅衛兵要來砸碑,在蘭亭駐紮著的血吸蟲防治所的醫生們得到消息之後,連夜在碑上塗上石灰,再用紅漆正面寫上毛主席的《送瘟神》詩詞,背面寫上毛主席語錄“千萬不要忘記階級鬥爭”,才得以保存下來,而亭子四周的精美的石獅子卻被敲掉了不少。文物史將不會忘記這批保護蘭亭文物的醫事工作者。

紹興蘭亭,位於蘭渚山下,因王羲之之由名揚天下,其實蘭渚山本來就是個很美的一個地方,群嶺起伏,江溪蜿蜒,山明水秀,乃風景絕佳之處,蘭亭江繞蘭渚山陂潺潺而過,山坡樹木蔥蘢,茂林修竹,淺溪清流,幽靜雅緻,要不越王勾踐怎會選於此地養植蘭花,王羲之怎會寄居此處放鵝書法,文人騷客怎會集於這方「曲水流螞」。在蘭亭景區有一名曰「樂池」的河溪,取意於《蘭亭集序》中「信可樂也」一樂字,溪域方寬,水底不深,遊魚卵石,清晰可數,遊人可在樂池邊的倚溪茅亭裡喝茶聊天,也可在樂池中乘坐竹筏撐蒿戲水,輕鬆休閒、快樂享受蘭亭這美麗的湖光山色。一個彎曲的木橋橫跨樂池,臨池有一草亭,曰“俯仰亭”,“俯仰亭”,“俯仰”二字來自於蘭亭序中“夫人之相與,俯仰一世。”意思是:人們彼此親近交往,俯仰之間便度過了一生。亭聯曰:「仰觀青山蒼松,俯察樂池遊魚。」遊客可以在亭子裡一邊休息,一邊欣賞樂池美景,還可以練習書法。

信可樂也亭是由日本天溪會1992年捐資興建。天溪會是日本的民間書法團體,對王羲之書法,特別是《蘭亭集序》特別敬仰。建碑至今後,天溪會代表團曾幾次蘭亭展開紀念活動。 「信可樂也亭」由日本書法家南鶴溪題。 “信可樂也”出自蘭亭集序:“仰觀宇宙之大,俯察品類之盛,所以遊目騁懷,足以極視聽之娛,信可樂也。”信可樂也亭有一方巨型矽化木,十分罕見,正面刻「信可樂也」篆書四字。背面刻有 「仰觀書聖王右軍大人先生之事蹟,足知中國文明之偉大。先生之絕世妙筆和高尚人格,乃為所有文人墨客之典範。日本天溪會素以王羲之蘭亭集序之精髓信可樂也。

新建的蘭亭碑林體現了自己的獨特性。其一,是名家書,碑林首期作品選擇慎之又慎,僅精選了沙孟海、啟功、舒同、趙樸初、顧廷龍、費新我、村上三島等21位已故名家作品,作品內容均與蘭亭有關。這些作者都是書法大家,也已不在人世。其二是高手刻,特別邀請了3位碑刻類非物質文化傳承人精心刻製,使碑刻具有權威水準。其三是製作精,牆面以傳統手工地板磚鑲嵌,與太湖石精刻的名家作品合為一體,現代簡潔而不失傳統意味。其四是形式新,蘭亭碑林不同於常規形式,整體宛若曲水,以流水形的牆面舒展於園林之間。

蘭渚山下蘭亭江邊是蘭亭書法博物館,也是中國最大的書法專題博物館,蘭亭書法博物館建築空間共3層。一樓有入口大廳、基本展示廳、主題景觀廳及貴賓廳、報告廳、販賣區等區域;地下一層為臨展廳、精品廳;二層為辦公區。沈偉慶說,整個博物館延續了紹興台門式建築特點,尊重蘭亭風貌,以灰色調為主,高度、體量、建築形式與蘭亭及週邊風貌和蘭亭文化內涵相協調,採用現代手法,傳統坡屋頂的形式,流溢著傳統文化的元素,是一個大氣、簡約、優雅的博物館。

當年王羲之將《蘭亭集序》作為王家的傳家之寶,一代代往下傳,到王羲之的第七代子孫智永,他出家當了和尚,便把《蘭亭集序》傳給了他的弟子辯才。辯才如獲至寶,將它藏在梁間暗門檻。這時已是唐太宗時代,唐太宗酷愛王羲之的書法,得知《蘭亭集序》在辯才的手中,便命蕭翼設計謀取真跡。蕭翼扮成一個窮書生,帶著二王的一些雜貼拜訪辯才,和他交了朋友。二人經常飲酒賦詩,評論二王書畫,在酒酣耳熱之時,辯才終於透露了他藏有《蘭亭集序》的真本。蕭翼使辯才視他為「好友」而失去警覺,將《蘭亭序集》的真跡置於桌案之上不再放回梁間暗門檻。有一天蕭翼知道辯才外出,便潛入僧房,盜走了《蘭亭集序》真跡。蕭翼偷走《蘭亭集序》真蹟後,來到地方官處,命令他傳辯才面叩朝廷禦史。辯才到後,蕭翼對他說,他奉聖旨來取《蘭亭集序》,現在已經到手,特喚他來告別。辯才聽完後,氣昏在地,驚悸痛惜而死。 唐太宗得到王羲之真跡,命人摹刻翻拓,賜給他的皇子近臣。到臨終時還留下遺詔,要把《蘭亭集序》當作陪葬品,埋入昭陵。從此人們就再也看不到《蘭亭集序》的真跡,但大家還是可以從各種臨摹的本子上欣賞到王羲之精美絕倫的書法藝術的。

王羲之,東晉時期著名書法家,有「書聖」之稱。瑯琊臨沂人,後遷會稽山陰(今浙江紹興),晚年隱居剡縣金庭。歷任秘書郞、寧遠將軍、江州刺史,後為會稽內史,領右將軍。其書法兼善隸、草、楷、行各體,精研體勢,心摹手追,廣採眾長,備精諸體,冶於一爐,擺脫了漢魏筆風,自成一家,影響深遠。風格平和自然,筆勢委婉含蓄,遒美健秀。代表作《蘭亭序》被譽為「天下第一行書」。在書法史上,他與其子王獻之合稱為「二王」。蘭亭序描繪了蘭亭的景緻和王羲之等人集會的樂趣,抒發了作者盛事不常、「修短隨化,終期於盡」的感嘆。作者時喜時悲,喜極而悲,文章也隨其感情的變化由平靜而激盪,再由激盪而平靜,極盡波瀾起伏、抑揚頓挫之美,所以《蘭亭集序》才成為名篇佳作。

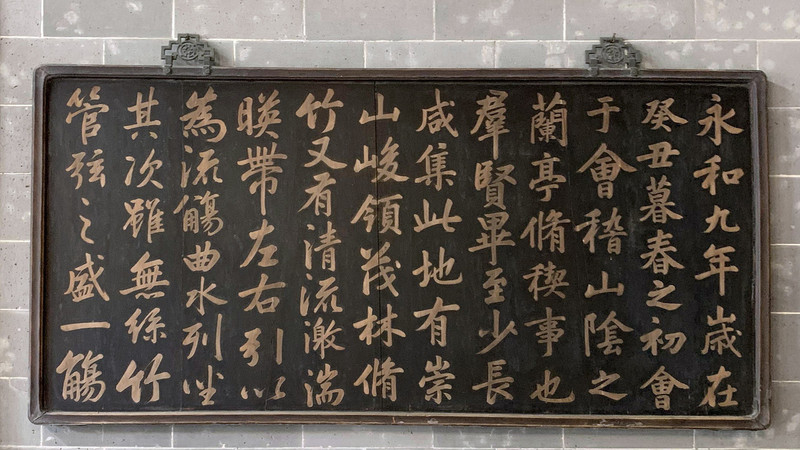

最後,大家一起欣賞王羲之《蘭亭序》的原文:「永和九年,歲在癸醜,暮春之初,會於會稽山陰之蘭亭,修禊事也。群賢畢至,少長鹹集。此地有崇山峻嶺,茂林修竹,又有清流激湍,映帶左右。引以為流觴曲水,列坐其次,雖無絲竹管弦之盛,一觴一詠,亦足以暢敘幽情。是日也,天朗氣清,惠風和暢。仰觀宇宙之大,俯察品類之盛,所以遊目騁懷,足以極視聽之娛,信可樂也。夫人之相與,俯仰一世。或取諸懷抱,悟言一室之內;或因寄所託,放浪形骸之外。雖趣舍萬殊,靜躁不同,當其欣於所遇,暫得於己,快然自足,不知老之將至;及其所之既倦,情隨事遷,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之間,已為陳跡,猶不能不以之興懷,況修短隨化,終期於盡。古人雲,「死生亦大矣。」豈不痛哉!每覽昔人興感之由,若合一契,未嘗不臨文嗟悼,不能喻之於懷。固知一死生為虛誕,齊彭殤為妄作。後之視今,亦猶今之視昔。悲夫!故列敘時人,錄其所述。雖世殊事異,所以興懷,其致一也。後之覽者,亦將有感於斯文。 ”