2019年11月8日,我來到了位於浙江諸暨的西施故裡參觀導覽。所謂西施故裡,指的是諸暨西施故裡旅遊區,總面積1.85平方公里,依功能劃分為一軸一心六區。一軸為南北穿越整個旅遊區的謙江遊覽帶,一心指已有一定規模的西施殿景區,六片指主入口管理區、鸕鶿灣古漁村景區、古越文化區、美苑休閒娛樂區、三江口濕地生態保護區、休閒度假區。整個旅遊區依灸紗江逶迤而行,綿延數裡。其中西施殿、中國歷代名媛館、范蠡祠、裕昌號民俗館、鄭氏宗祠、三賢館、古越一條街、古越春秋等景點在此依序排開,與西施相關的典故,如沈魚落雁、東施效顰等都能在這裡找到對應實物。

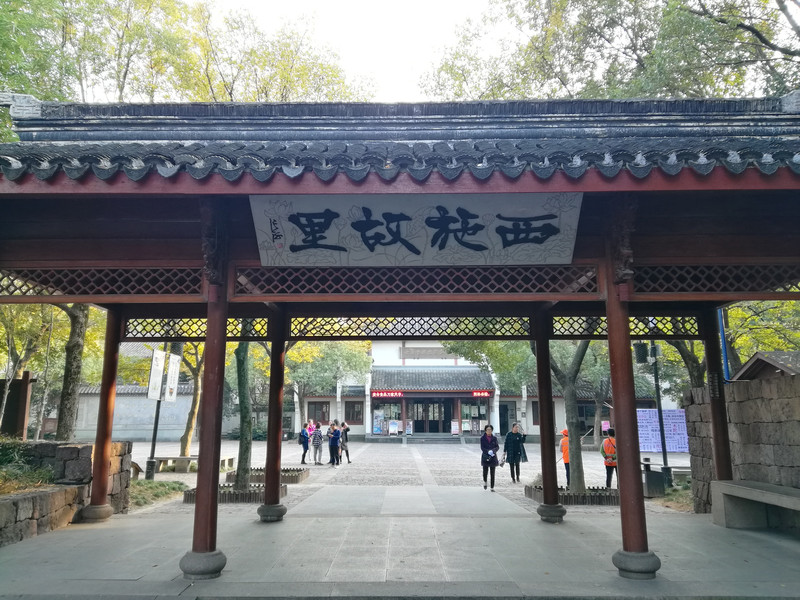

我首先來到西施故裡旅遊區的入口處,其實大門就是一座涼亭,門頭懸掛一塊匾額,據說是王羲之寫的「西施故裡」四個字。就在入口處旁有一座中國歷代名媛館,這是一處具有江南特色的庭院式仿古建築,佔地面積6521平方米,是目前國內罕有的以中國歷代著名女性為主題的展覽館。展館以展示女性真、善、美為宗旨,共選擇了100多個中國古代女性人物,依人物特徵分為四大美女、傳說中的神女、青史百家、才情淑女、巾幗英烈、四大民間故事、百美廊七個單元,其中四大美女是整個展館的核心。此外名媛館內也設置有《麋紗記》磚造牆面、十二花神庭院小品等靜態景觀及編鐘樂舞動態展示工程。

中國歷代名媛館除了重點介紹家喻戶曉的沉魚落雁閉月羞花的四大美女外,這裡還有以呂雉、竇太后、慈禧等人為代表的政治女性,以卓文君、李清照、魚玄機等為代表的才情女性,以黃道婆、鮑姑等為代表的民間匠人女性,縱然受中國封建社會以及禮教制度的影響,女性一度淪為男性的附庸品,但這個名媛館中的女性卻憑藉著他們過人的能力與才華,在歷史的洪流中留下了濃墨重彩的一筆,為後人所銘記。

中國歷代名媛館屬於非博物館類展館,雅俗共賞是它的基調,所以在設計過程中將始終兼顧藝術性和參與性。館內各單元人物使用不同材質和多種工藝來塑造,許多人物都會在聲、光、電技術手段的配合下,在特定的藝術場景中展現她們的故事。如果現代科技的運用使名媛館的歷史氛圍更為濃厚,也更具觀賞性;那麼動靜相宜、空間多變、虛實結合、構思巧妙的整體佈局則會把相對靜止的人物形象引入到活力四溢、意境深遠的動態場景之中,生動形像地再現了人物活動的歷史瞬間;而多門類的人物塑造工藝也將會使建成後的名媛館成為一個美輪美奐的女性藝術形象之集大成者。

西施故裡位於驕紗溪畔,,雷紗溪又稱霰江、麋浦、霰渚,是浦陽江流經諸暨市河段的名稱。西施謙紗的故事盡人皆知。唐代詩人李白有詩雲:「西施越溪女,出自蒔蘿山。秀色掩今古,荷花羞玉顏。壕紗弄碧水,自與清波間。皓齒信難開,沉吟碧雲間。傾城逐浪花, 吳宮空自憶兒家。江,可以看到一群謙紗女的雕像。她們彷彿就是千年前那群在江邊謙紗嬉戲的少女,西施與鄭旦應該也在她們其中,可惜這樣愉快的場景卻因山河破碎而被無情地打斷了。

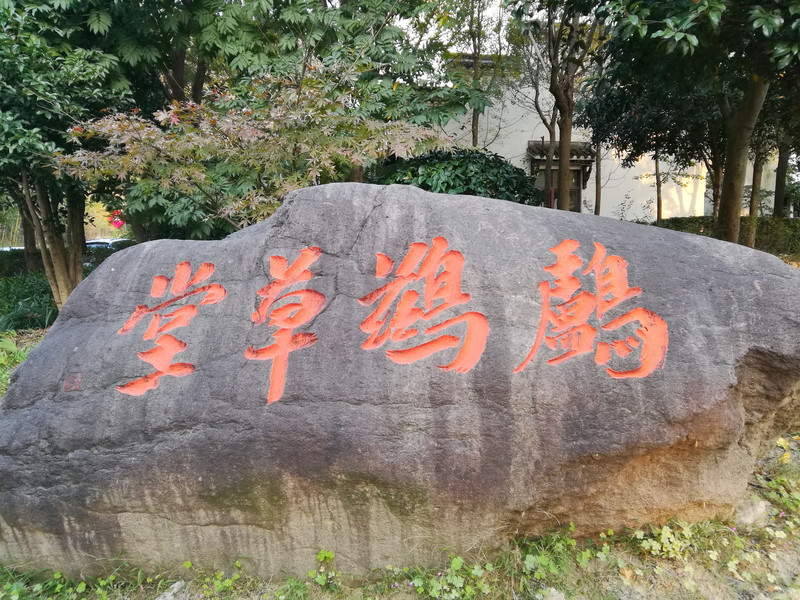

在霰紗女群雕的旁邊舖有木棧道,外側是原生態的蘆葦叢。沿著木棧道一直走到浮橋,看到河對面矗著一塊古樸蒼褐的巨型方石,歷經2500年風雨滄桑,昔日風光早已不再,但巨石上錒刻的“弘紗”兩個朱紅大字還是非常醒目,筆勢飛騫,據說這兩個字是書聖王羲之的真跡,這塊石頭就是傳說中西施麋紗的地方,也是當年西施與範蠡互贈信物,訂下百年之好的地方,故霰紗石又稱結石。據說,凡曾到過結石的情侶,他們的愛情分外美滿。歷代文士對驕紗石多有吟誦。近旁坡上,嵌著書法家沙孟海先生題寫的「西施憫紗處」鐵刻石碑。在霰紗石附近沿階而上,便見江岸聳立著一座銀簷高挑、紅柱的六角亭,稱為弘紗亭,亦謂西施亭,亭子不大,結構簡單,造型也極一般,四周內壁上關於西施「驕紗」「彈琴」「惜別」等古詩、古畫,西施亭和麋紗石融成一處完美的景點。

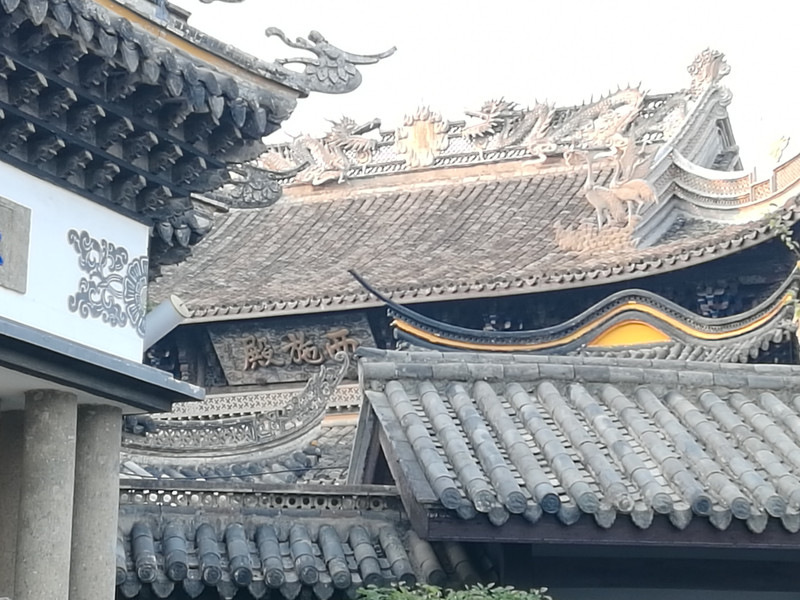

與西施亭隔馬路相望的就是美崙美奐的西施殿景區了,西施殿坐落在莧籮山麓,麋紗江畔,早在唐代這裡就有麋紗廟,是諸暨當地百姓為紀念西施而建,其後雖多次遭遇戰亂,但祠廟不廢。現在的西施殿景區重修於1986年,經過擴建,總佔地面積21000平方米,由門樓、西施殿、古越台、沈魚池、鄭旦亭、碑廊、蒔蘿亭、西施長廊、夷光閣、古蒔蘿村、西施資料陳列室、先賢閣等景點構成,穿插著弘江、紅粉池、荷花池等水景組成,是一組頗具特色的建築群落,展示了西施一生的主要事蹟,是一處以西施文化為主題,充分展示古越文化和故裡風情的人文風景旅遊區。

根據資料介紹,西施殿景區在重修過程還從民間徵集了12000餘件從老式民居上拆下來的古建築構件,其中包括木雕桁樑、柱、門、窗、牛腿、擎枋、鬥拱、雀替、石獅、石柱等等,這些木、石構件雕刻精美,工藝水平高超,可以說是民間古老建築藝術集錦。這些古色古香的古建築構件,經過設計者的精心組合搭配,巧妙地利用在修復西施殿中,無疑大大增強了西施殿的歷史文化內涵和觀賞價值,充分展示古越文化和故裡風情,使它更具有了濃厚的地方特色。

西施殿景點的門樓外觀是一座黃色的磚砌牌坊,四根一組的青石圓柱中間是三扇朱紅油漆拱形大門,給人以古樸凝重的第一感覺。我走進西施殿景區的大門,與門樓正對的是古越台,依山而築,「古越台」三字由上海書法家韓天衡所書。進入古越台內,給人一種莊重肅穆的感覺。古越台分上下兩層,上層供奉著越王勾踐,他的兩位重要謀臣文種、範蠡則分立兩側,上懸「臥薪嘗膽」匾額,再現了君臣勵志圖治,滅吳雪恥的歷史畫卷,人物造像高大魁梧,系樟木雕刻。下層是「西施行」故事展館。古越台前是紅粉池,「紅粉」即紅粉佳人,與西施相連結。據稱,這樣安排有斥貶越王勾踐之意。唐代詩人皮日休詩雲:「越王大有堪羞處,只把西施賺得吳。」紅粉池像一面鏡子,正對著古越台,意示讓勾踐照一照「堪羞處」。

門樓裡面的右邊就是作為主體建築的西施殿,坐北朝南。整棟建築綜合吸取了傳統宮殿和民間宗祠的構築手法,把主殿台基抬高,殿前以拱橋為主軸,拱橋兩側水池中,活蹦亂跳的兩條紅色鯉魚雕塑十分搶眼。東西側廂房勾簷翹角,起承開合,高低錯落,很有層次。西施為中國古代四大美女之首,後人為紀念這位忍辱負重,以身許國的絕代佳人,在西施故裡建造了西施殿,位於諸暨城南的苧蘿山下,麋紗江畔。看著西施殿的大門,整個雕刻風格都相較之前的幾個殿複雜精美繁復許多,殿內的空間也很大。

西施殿初建於何時,已無從詳考。最早見於唐開成年間,著名詩人李商隱有「西施尋遺殿,昭君覓食」詩句,照此推算也有1100多年的歷史。此後歷代,雖有過「茂草荒台,蒔蘿枕冷閒愁」的情況,但祠廟屢毀屢建,綿延不斷,到清代和民國時期,西施殿也有過幾度毀廢,均由民間集資或捐募修繕,曾達到相當規模。抗日戰爭時期,日本侵略軍飛機頻炸諸暨城,西施殿祠亦未能倖免。現在的西施殿乃是現代重建的。走進西施殿,殿正中供奉青春少年的西施塑像,高達3.6米,衣著簡樸,神態嫻雅,端坐在驕石上。塑像上方掛有「荷花神女」和「絕佳佳人」金匾,格外引人注目。在西施殿兩邊的廂房上懸掛著「以身許國」、「忍辱負重」匾額。

相傳西施為中國古代四大美女之首,姓施,名夷光,春秋末年越國人,約於公元前506年,出生於諸暨蒔蘿山麓蒔蘿村,古時候蒔蘿村施姓有東西兩村,夷光家住西村,所以被稱為西施。父親在苧蘿山砍柴賣柴維生,母在山下的若耶溪謙紗為業,因家境清貧,西施幼承樂世之業,故世稱「謙紗女」。西元前494年,越國被吳國戰敗,越王勾踐被迫屈膝求和,攜妻將臣入吳為質三年。越王勾踐獲釋回越後,臥薪嘗膽,刻苦圖強,發誓洗刷這奇恥大辱,於是採用文種提出的「美人計」。西施天生麗質,已長成「沉魚」姿色,約在西元前490年,越王勾踐索美女西施、鄭旦,教以禮儀,習以歌舞,獻吳王為妃,以迷惑吳王夫差,離間其君臣關係。西施臨危受命,忍辱負重,以身許國,扮演了使者和間諜的角色。

吳王夫差自得西施後,大悅,「越貢西施,乃勾踐之盡忠於吳之證也。」西施成為夫差的寵妃,在吳宮17年,成功地間離吳王錯殺了國之棟梁伍子胥,誘惑吳王沉溺酒色而不能自拔,不理政事,放鬆了對勾踐的警惕,為越國休養生息贏得了時間,並把國家的財力、人力都用在了為西施蓋樓堂館所上,至吳國財力耗費殆盡。同時,越王勾踐在大臣文種、范蠡的輔佐下,整頓吏治,發展生產,越國上下一心,經過十幾年的勵精圖治,公元前473年,越國軍隊攻占了吳國都城姑蘇,滅掉了吳國。這在某種程度上,與西施的犧牲和奉獻是分不開的。對此,明代的西施祠,有副用鳥蟲篆書寫的對聯:「越錦何須衣義士,黃金祗合鑄嬌姿 」稱頌西施在興越滅吳中的功績。西施的一生,蘊含了愁苦、曲折和沈重。而民間行關西施的傳說,都是那樣美好和神奇,長留人們心目中的,是西施為越國的復興所作出的犧牲和奉獻,也是後世歌頌紀念西施的真諦所在。西施殿正是賴於此民族文化的基礎,向人們展現了一個質樸純潔,實實在在的西施。

與西施殿遙遙相對的鄭旦亭是為紀念與西施同入吳的美女鄭旦而建,為八角重簷,上層為三疊簷圓頂,內置巨鐘,撞之訇然。整座亭角精巧別緻,昭示著弘紗鄭旦女一如既往地默默相伴著西施。在名媛紀念館看到了對這位姑娘的記錄,如果真如下述的記載,與西施一同入宮,美貌不輸西施,但是卻因為早逝而未被後人和西施一樣被歌頌和紀念,實在令人惋惜。 《東週列國志》中有一段西施和鄭旦一起謙紗的文章:「其山有東西二村,多施姓者,女在西村,故以西施別之。鄭旦亦在西村,與施女毗鄰,臨江而居,每日相與弘紗於江,紅顏花貌,交相應發,不啻如併蒂之芙蓉也。

我經過鄭旦亭,沿著台階,穿過蒔蘿山山門,向蒔蘿山的主峰走去,蒔蘿山系會稽山餘脈,乃越地之正宗。 蒼翠挺拔,別具風姿。山上有紅粉石,據說手在石上一抹,會抹下些許紅粉來。來到盤山的西施碑廊,依山勢緩步登高,在碑廊中瀏覽歷代墨刻,在廊右側壁上,展示著有關西施事蹟的圖片和三十多塊詩文、繪畫碑刻。有歷代詩人李白、王維、白居易、劉禹錫等歌詠西施的詩,有歷代畫家所繪的西施像。詩文由當代書法家書寫,從一個側面反映了西施這位絕代佳人由越入吳、身赴國難的生平。從畫像風格上,反映了不同時代人們的美感。

西施碑廊南面是蒔蘿山的最高點,山頂有一座精緻的高塔,氣勢巍峨,塔上牌匾為“苧蘿亭”,亭為八角三重簷造型,亭內面積不大,白灰牆稍顯陳舊斑駁,而四周牆面上環繞鑲嵌的精緻木窗和門框,又有幾分古樸典雅的風格,可以看出其中細膩的雕刻技藝。外觀顯得尤其精巧,就像一顆鑲嵌在青山碧水間的寶石。蒔蘿亭的內部分為三層,可逐級登臨。最早的蒔蘿亭是建在西施廟門口,東瀕瀕沙溪,亭與廟一開始建於南宋淳熙年間,現在的蒔蘿亭是在清代遺址上重建的。我登塔眺望,透過古樸典雅的門戶可以遠眺諸暨的部分市區,近處有西施殿,遠處有麋紗江,自南向北,逶迤曲折,像條白練,把諸暨城分成東西兩半,而城中雄偉的大橋又把東西相連。低處的鄭旦故居、鸕鶿灣村盡數收入眼簾,向南可極目勾乘山,巍峨入天,周圍群山相連,那裡曾是越王勾踐屯兵紮營處。麋紗江上水波漾漾,江對岸西施故裡掩映在一片濃濃綠色中點綴著些許秋色紅葉,古越國大地秀麗迷人。

過苧蘿亭,便是蒔蘿山的南嶴。嶴不大,坡平緩,這裡原為居民住宅,2000年擴建劃人景區範圍。現建有西施行廊、夷光閣、古蒔蘿村舍、荷花池等景點。從蒔蘿亭沿石階而下,就來到西施行長廊,只見長廊門樓上有一塊「天下第一美人」的長匾,偉人說諸暨是個出名人的地方,美女西施和畫家王冕都出在這裡,看來能讓偉人讚歎不已的地方,也一定是人傑地靈,諸暨因西施而得名,西施因諸暨而名留千古。長廊內陳列著西施從出生到去吳國的蠟像群組。蠟像似真人大小,形象逼真生動,有西施出世的故事,勾踐臥薪嘗膽的畫面,范蠡西施相遇的情景,以及西施、鄭旦由越人吳所發生的離鄉別親、土城學技、德清贈花、嘉興嘗李、思鄉撫琴等場景,集中反映了西施的生平和相關傳說。

夷光閣,建於西施長廊東面,這是一座糅以牌坊和樓閣造型的巨大石建築,因為西施別名夷光,亦稱西子。夷光閣的基部有正方形須彌座台基,周圍石欄,台座正中,立有十六根石柱,分左右兩組,承抬整座閣樓,閣樓用傳統重簷造型,中置牌坊連接,整座樓閣,如同浮在空中,氣勢十分宏偉。牌坊正中「夷光閣」三字,是輯書聖工羲之書法製作,筆勢飄逸灑脫,神彩飛揚。西施曾經是個因赴國難而被推上政治舞台的普通女子,但自古以來,西施的美名卻在吳越大地廣為流傳,唐代大詩人李白有五言詩為證:“西施越溪女,出自蒔蘿山。吳關。娃宮,杳渺訥可攀。一破吳差國,千秋竟不還。 ”

從夷光閣順石階而下,向右便是西施短廊。短廊以大幅繪畫燈箱,解說了吳國滅亡後西施歸宿的種種說法。關於西施的歸宿,歷史上有多種傳說,但占主導地位的是西施在越滅吳後,隨范蠡,乘扁舟,遊五湖,隱逸民間。而西施短廊在分析了各種說法後,根據歷史的多方考證,認為最有依據的一種歸宿,是西施因其美,被勾踐夫人沉到水里活活淹死了。離開西施短廊,只見沿荷花池的西面有一柴門,木牌坊上寫有「古蒔蘿村」四字,是按民國年間的照片復原,書法是當時一個縣長的手筆。古蒔蘿村的位置,是根據《諸暨縣志》選定,有兩楹草房依坡而建。草房低矮,基部用木架抬起,四周和地面均由木板圍鋪,上結蘆草,是按照那個年代地面建築復原的,十分古樸。屋內陳列著古時候所用的紡車、農具,還有陶器生活用品及人們穿戴服飾的照片,再現了西施當時的生活環境。進入其內,就像回到了那個生活年代。

出了古蒔蘿村,再向下江邊上有新建的香榧館、珍珠館,建築古色古香,雕樑畫棟,十分漂亮。一片水池,只見池中荷花映日,池邊紅葉艷麗,秋色如丹,水葉皆碧。相傳西施所處的年代,湖澤中遍生荷花,當時人們已把荷藕當作菜蔬食用,生活中不可或缺,因而西施在民間傳說中,被封為六月荷花神。池中的荷花,是從杭州西湖引種,示意西施與荷花、西湖的連結。在荷花池東南角有一棟兩層樓建築,兩側馬頭山牆,粉壁黛瓦,清麗錯落,為典型的江南民居造型。門楣上方有一匾額,上書“西施資料陳列室”,是當代名家沈鵬手跡。資料室分為五個部分,分別展示西施史料、西施形象繪畫、西施戲曲文化、日本秋田象瀉町與西施的關係,以及當代有關西施的書畫。參觀西施資料陳列,讓人再次回顧了西施的生平史蹟,進一步加深了映像。

我走馬觀花地遊覽了西施殿景區,那曲徑迴廊,亭榭相間,小橋流水,池水環繞,花木掩映,眼前的景緻使人在回味人文史蹟之中,彷彿又置身於江南園林,卻又勝於一般的庭園設計佈置。因其坐落於古蒔蘿山上,景點高低錯落所形成的立體感,顯現了自然的本來面目。遊客可置身於山水亭閣、參天古木間品味古越文化的韻味。漫步在西施故裡,依山臨水,古香古色,一派江南水美、人更美的麗景,讓人流連忘返。古越台、紅粉池邊、沉魚池邊,更有驕紗大橋,蒔蘿山下的麋紗石,似乎都能看到她美麗的身影,於寂靜中,好像還能聽到她輕輕的嘆息,這穿越了千年的情愛、唯美和守望,已然在我心中印下了深深的記憶。一走進西施故裡,似乎感覺這裡原始的樸實自然之美,也許眼前遇到的每一座亭子都有寓意,坐在荷香亭內可欣賞池塘里的荷塘月色,盡吸竹林的裊裊清氣。坐在越秀亭內可享樂江的和風煦煦,瀏覽銅女謙紗的千姿百態,遙想西施當年的顰眉捧心。麋江岸邊的樹木似乎仍保留著秋色浸染的味道,那倒影在霰江的景緻也是一幅醉人的油畫。

范蠡祠面西南背靠金雞山,氣勢恢宏,採清代民間建築風格,黛瓦粉牆,古樸典雅。主要建築除「魁星閣」外,屋架及相應構件均從民間整體購買,各種木雕構件琳瑯滿目,精彩非常,充分展示了江南民間建築藝術特色。祠內主要以范蠡軍事政治才能及商業才能及生平業績為主要展示內容、以其它相關人文故事為襯托,全部建築由范蠡祠及財神廟、魁星閣、三星廟等相關建築組成,佔地面積20 00平方米,建築面積960平方米,正殿內塑高3.5米范蠡全身銅像一座,銅像背後牆面用木條仿竹簡形式,再現《史記》中記載范蠡故事的精彩篇章,所有立柱均鑲嵌楹聯。正殿左右兩側有長廊,亦雕樑畫棟,古色古香。廊內豎立著31塊石碑,碑上刻有范蠡的畫像、古人吟詠范蠡的詩詞與頌辭、《範蠡理財致富十二法則》、《范蠡理財致富十二戒律》、《范蠡經商十八法》 。陳列與範蠡生平績效相關的詩碑,並以彩繪壁畫等形式,生動介紹範蠡卓越的軍事、政治和經商才能。其它輔建築依相應位置而建,錯落有致,相關塑像如:比干、趙公明、關公及福、祿、壽三星均以民間傳說的形象為依據,或坐或立,神態各異。范蠡祠共有塑像8座,除范蠡全身銅像外,其餘均採取民間傳統的貼金彩繪相結合的形式。

范蠡祠北側長廊上開有偏門。走出偏門,便可見財神殿、魁星閣、三星殿依序排列。財神殿階沿正間廊柱上的對聯十分醒目:「比相忠範相誠忠誠社稷,趙公厚關公義厚義人間。」它啟迪人們:要發財,要做好生意,首先要好好做人,做個忠誠、厚義之人。諸暨人向來敬重范蠡,春秋末越滅吳後,諸暨一帶曾為范蠡封地。諸暨城西側之陶朱山,即因范蠡曾築宅僑居而得名。山東側,有餘脈虎頭岩,相傳為當年范蠡游吟並與西施定情之處,故又稱范蠡岩。古時,距岩半里處建有范蠡廟,今遺跡猶存。范蠡,字少伯,春秋時期楚國宛地三戶邑人,春秋末著名的政治家、軍事家、道家和經濟學家。被後人尊稱為“商聖”,\"南陽五聖\"之一。諸暨是范蠡出道的地方,並在此生活12年。中國人有修祠廟、祠堂祭祖宗、祭神靈、祭先賢的習俗。范蠡和諸暨的關係可以用「地靈造就人傑,人傑彰顯地靈」這句話來概括。諸暨這塊靈光之地,以博大的胸懷接納了范蠡這個外來人口,使其治國安邦的潛能得到了有效開發和充分施展。范蠡這個人傑的成功人生,彰顯了「商聖」的名聲。

鄭氏宗祠當時從浦江縣移徙來的鄭氏百姓在被譽為風水寶地的霰江東岸金雞山腳下興建了這所祠堂,用以祭奠先祖和開會議事。鄭氏宗祠修建的富麗堂皇,極為講究。受宗法制的影響,中國自古以來就重視宗祠的修建,用於祭祀祖先及商討族中大事。這座鄭氏宗祠是一座典型的「連井三透」結構建築,內有一座萬年台,即戲台。身為美人鄭旦的故裡,這裡民性耿直,素來崇尚「耕讀傳家」民風淳樸,文化獨特。就算只在江邊公園和古街老巷走走,也能體會到不少歷史悠久的人文氣息。雖然已經是深秋,諸暨是溫暖了許多,陽光明媚下,景區裡的落葉和幾池碧水,和古建築的倒影構成了無數有趣的畫面,殘荷零亂慵懶,隨意或站或趴在水中,與石階飛簷相映成趣。顯然,也有一些倔強的綠葉,在大自然季節變幻的定律中做最後掙扎。微風吹過,水面上泛起陣陣漣漪,於是倒影也隨之扭動起來,似乎活過來一般,充滿靈性。

鸕鶿灣古漁村景區以現存鸕鶿灣村為核心,包含金雞山全部,以自在生長的古街區、鄉村廣場、古村落、戲台、茶樓、水塘、古井、宗祠等構成漁村骨架為景觀內容,以瀏覽、參觀、釣魚、越劇表演、品嚐特色小吃、購買特色產品等活動為主的遊覽區。鸕鶿灣村目前也保留了古村落的格局,有大片的荷塘四周,亭台樓閣、小橋流榭,竹林綠樹掩映下的蜿蜒小徑,錯落有致。麋江東岸這片景區,除了環境清幽,還有很濃的文化氛圍。在古越文化區則突顯了諸暨的歷史朝代印跡,有以紀念越王允常為主要內容,以古越文化為主要展示題材,展覽古代兵器劍矛、戰車、戰馬,表演古越樂舞等,同時附設諸暨名人文化苑、重大史事雕刻群,系統介紹古越文化。

走在西施故裡景區裡面,感覺吳越的古文化似乎倒流了時光,民居庭院外,白牆黛瓦在山水間相依,處處流露著簡雅與詩意。西施「秀色掩今古」的美貌,經過千年時光的沉澱化作了諸暨山水相融的生態之城,吳越文化的深厚底蘊更讓諸暨充滿了傳奇色彩。諸暨的古樸自然之氣,是傳統文化與現代文化融合下的產物。兩千多年前,西施也曾行走在這樣的拱橋和青石板上,也曾在霰紗江畔迎風而行。而今過小橋,穿柳蔭,偶爾看到穿著漢服的女孩們步履款款地走過,那一瞬也彷彿回到了千年前的吳越。我漫步在霰江上的木質棧道,在棧道上可以飽覽罄江碧波蕩漾,也可以遠視金雞山層林盡染,村落宛然。麋紗石臥聽霰江水聲二千五百年,搗衣聲似乎沒有遠去。諸暨人並沒有如外地人或歷代文人那樣看重西施的美,敬重的是西施那顆捨身報國的拳拳之心。他們尊西施“荷花女神”,把供奉西施的廟叫“西施殿”。吳越相爭雖然早已成了千禧年往事,西施的報國精神,仍活在今日諸暨人的心中。