2019年11月9日,上午,我與朋友一起來到了安昌古鎮。安昌古鎮是紹興有名的四大古鎮(安昌、鬥門、東浦、柯橋)之一,是浙江省第一批公佈的歷史文化名鎮。安昌古鎮形成於北宋時期,後因戰亂,多次焚毀,又於明清時期重建,雖然歷經千年風雨,古鎮依然保持著老舊建築,老舊街貌,老舊風情,保持著低調,保持著紹興文化的餘韻。其建築風格傳承了典型的江南水鄉特色,一衣帶水,古樸典雅,其特產安昌臘腸、扯白糖遠近聞名,具有水鄉風情的水上婚禮也是別具特色,是紹興師爺的故鄉。

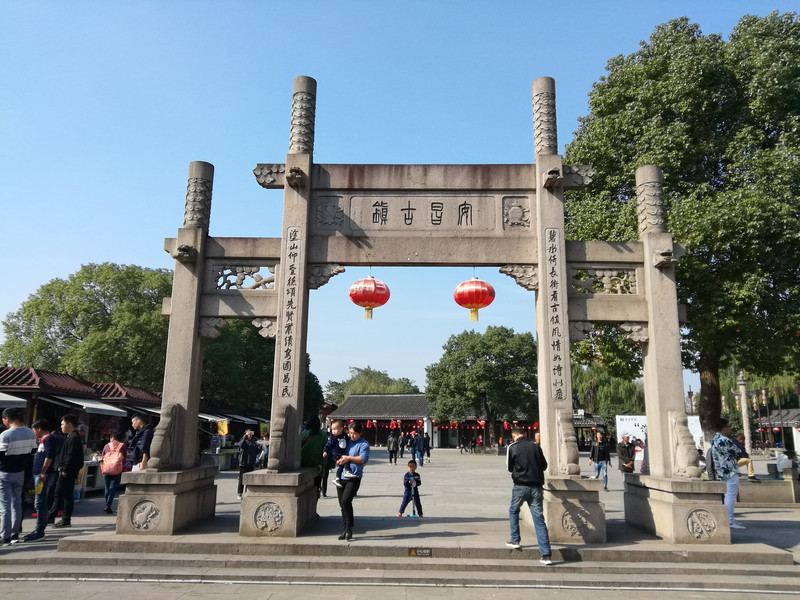

安昌古鎮歷史悠久,早在四千多年前,就有先民在安昌繁衍生活,相傳大禹曾在鎮東塗山娶妻成家,“大禹三過家門而不入”的感人事蹟,至兩週時期已有眾多先民在此聚居落腳。唐乾寧三年(公元896年)越王錢鎧奉唐王之命,屯兵該地,平董昌之亂後,這裡被命名為安昌。歷史上的安昌曾經是商品經濟發達、貿易地位顯赫的越北大市重鎮,商賈雲集,百業興旺,紹興歷來就有「金柯橋,銀安昌」的說法。在水運業相對鼎盛的時期,安昌鎮是浙東航運線上的主要商端口碼頭。粼粼河水,石板街路,錯落有致的翻軒騎樓,傳統特色的店鋪作坊,姿態各異的拱橋石梁,古老凝重的台門,幽深僻靜的弄堂,極具水鄉特色,可以說是一幅典型的水鄉「清明上河圖」。入口樹一牌坊,有紅燈籠懸於牌坊下則,透著幾點喜慶。牌坊正面刻有匾書「安昌古鎮」古體,背則刻有「南國明珠」簡體,字跡蒼老古樸渾然又因春光而熠熠生輝。

安昌保持了紹興水鄉城鎮的傳統特色,留存下眾多古老多姿的各式石橋,採用「拱、梁、亭」各式,千姿百態,風貌迷人,古樸典雅,有「碧水貫街千萬居,彩虹跨河十七橋」之美譽,其中最著名的是「福祿」、「萬安」、「如意」三座古橋猶如鎮鎮之寶,給鎮上的人們帶來福氣和祥和,古鎮人家嫁女兒時,都要走全三橋,以示祈福美滿。還有一條長達1747公尺的沿河老街,數百年來,至今保存完好,棉、布、米集散旺盛,蔚為越北大市重鎮。河之南為民居,河之北是商市,兩岸之間古橋相連,非常有特色,這條明成化、弘曆年間就有的依河長街,黛瓦粉牆,石板小弄,圓月拱橋,古色的店鋪、凝重的台門,別具特色的作坊,古樸民宅,「穗康錢莊」、「師爺館」、「中國銀行舊址」這幾棟深宅大院深鎖其中。戲台也是倚河而建,對面是城隍殿。錯落有致的翻軒騎樓,曲折幽深的石板小弄,為安昌增添了嫵媚和風情,真是一派「綠柳如煙照春水」的熟悉的江南水鄉韻味。

穿牌坊登兩橋而入古街,橋上各建漆紅的廊坊,第一座橋謂“清風第一廊”,第二座謂“塗山廊”,廊橋上有石凳可坐可憩,徒添幾分古貌與休閒。入古街得過一扇石門,石門上書“商澤遺國”,因商而建,因商而盛可見一斑。入門方始恍若穿越,沿著河道青石板小路走一圈,古街、古道、古橋、老房子盡在眼中。河水熠熠,足至兩船交叉而行,每每有烏篷船穿行其間,船槳翻飛,咿呀咿呀之聲不絕於耳,河水漣漪,橋影倒垂,盪起多少古往今來悠悠歲月,喜哉,好一番水鄉景色。

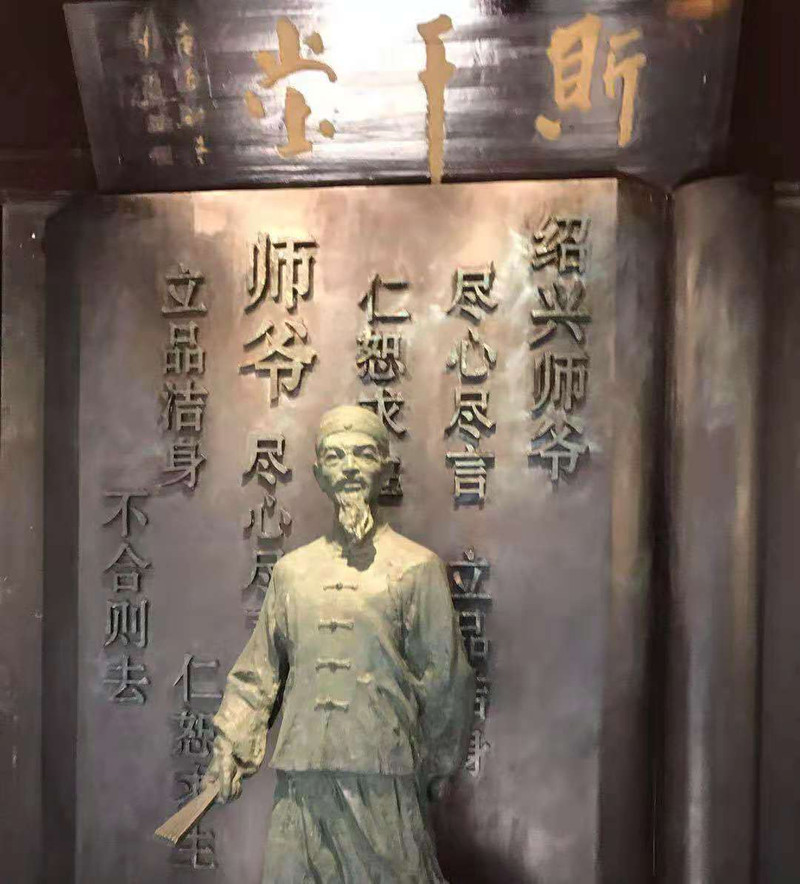

人說天下師爺出紹興,但很少人知道,紹興師爺多出自安昌,安昌是紹興師爺故裡,400年間由這裡出去的師爺據說不下一萬人。今天的河道兩側還星羅棋布地分佈著眾多的師爺故居。紹興師爺博物館依托婁心田師爺的故居開闢,展示「紹興師爺」這個中國封建社會晚期歷史上特殊的社會群體、特殊的政治文化現象及其在安昌的深厚根基。婁心田的宅院臨河而建,是座典型的紹式黑漆台門。門鬥簡樸,庭院幽深,前後分四進,高院牆,縷窗。前廳名“斯干堂”,堂前站著2米高的紹興師爺青銅像一尊,他頭戴瓜皮帽,身穿長衫馬褂,手握折扇,一副昂頭趕路的樣子,意在“師爺”為衣食而奔走。

婁心田( 1875 - 1944 ),原名同書,他幼年喪父,家境貧寒,靠慈母糊紙錠和婁氏宗祠義米撫養度日。婁心田從小聰明好學,勤練書法。光緒晚期,他在山陰院試第名成癢生,後隨堂兄婁同軌學幕,薦至東北奉天府( 今沈陽 )作幕賓。民國初年,婁心田任東北馬占山督軍府秘書。 「九一八」事變後,馬任黑龍江省代理主席兼東北邊防軍黑龍江省副司令時,婁心田殫精竭慮地為馬出謀策劃,在嫩江鐵橋抗擊日軍,這是中國軍隊抗日的最先槍聲。

紹興師爺活躍於明清政治舞台400年,其主流秉承“仁厚忠恕”,“盡心盡言”“勤事慎事”的準則,寓修身於佐治,兼謀生與濟民,對當時的政治生態和社會生活產生重大影響。師爺是明清時期,主官私聘的智囊、助手,依幕僚慣例,稱作幕友、幕賓。幕友雖非官吏,但因其參與機要,代寫奏疏,處理案卷,掌握錢谷,聯絡官員而身份特殊,主官對之敬若上賓,稱為「老夫子」、「西賓」。府內衙役、家中僕人稱主官為“老爺”,敬稱幕賓為“師老爺”,簡稱“師爺”。師爺的出現於明中晚期,歷清一代,訌於民國初年。紹興師爺是歷史的悲劇,是清王朝對江南知識分子不重視的例證,從某種意義上說,是清王朝對文化的踐踏,對文人的蔑視;大批的紹興師爺最終促成清帝國滅亡的導火索。

做師爺者,以紹興人居多,清《清稗類鈔》記載,紹興師爺上至督撫,下至州縣,凡官府皆有此席,故有「無紹不成衙」之說。紹興多出師爺與其獨特的人文和區域環境有關,一是紹興素為文化之邦,文人薈萃而仕進有限,地狹人稠,在鄉謀生農艱商輕,讀書無成者,學幕為其一大出路。二是紹興人處世精明,治事審慎,工於心計,善於辭令,尤適於做師爺。三是做師爺的專業知識近於家傳手藝,紹興人家族觀念重,同鄉情誼濃,外出做官為幕者,出於親情鄉誼爾引吾薦,遂使紹興師爺群體蔚為大觀,有的一家十幾個人從事師爺職業。一個地方的觀念,意識,看來與歷史傳統有著千絲萬縷的關係。任時代發展,有些傳統的觀念卻注定將永遠流淌在紹興人的血液裡。安昌的過去是沉重的,師爺辛酸的經歷創造了安昌的過去和現在,在人傑地靈,在重視閱讀的氛圍下,安昌不斷發揮知識的力量,不僅成為旅遊景點,也讓我們現代社會發展奠定重要基石。

博物館內詳細介紹了師爺的種類、工作、生活、學幕概要與著名師爺的簡歷,師爺的典故,師爺的職業道德,展品有師爺的工具書、作品、手稿,多為當世絕品。在師爺館內有一組彩塑作品,表現了清代地方衙門的官員升堂審案時的情景,原被告跪在堂前,三班衙役持棒伺候。明鏡高懸,正襟危坐,驚堂木一敲威風八面,喝令一聲地動山搖,但是且住,真正的「主心骨」卻是坐在堂後的師爺;因為沒有官方身份,所以師爺只能坐在後面聽證,一旦發現當事人的證供有問題,就差人遞條子,遇到大老爺意氣用事,更要及時提醒。紹興師爺立身格言:「盡心盡言,立品潔身,仁恕求主,不合則去。」

在紹興師爺中,除了刑名師爺外,還有幫助官員處理財政賦稅事務的錢谷師爺:有負責起草官府公文和官場應酬信承的書啟師爺;還有負責稽察與考徵賦稅的徵比師爺。專司內衙銀錢出入的帳房師爺和處理分發各類公文、籌辦各種應酬的掛號師爺等等。依清代規定,做師爺須迴避本府,一般都到外省、外府入幕,許多師爺只能離妻別子,在外當差。當時要當師爺也確實不易,千人學幕,成者不過百人,入幕者只幾十而已。做刑名、錢谷師爺年薪在千兩左右,而其他師爺不過百兩內外,館內師爺陳設簡樸的單人床,藤籃、棕箱等,足見師爺幕館生活的清貧。師爺館內,也展出有安昌館10位著名紹興師爺的畫像、傳記及有關實物。如《洗冤錄》、《大清律例》、《六部軒尺牘》等明清斷案的法律條文;還有師爺們遺留的蠅頭小楷等手稿原件,分「告渝吏民」、「執掌錢谷」、「司理刑名」、「案牘公務」、「官場交際」、「入仕之夢」等方方面面,見紹興師爺勤政佐治的真功夫。

穗康錢莊從1850年至1949年經營將近百年,而這裡的接待人員正是開創此錢莊的於氏第三代傳人。從於氏第三代傳人得知,開創經營錢莊的於氏父子(接待人員的祖父和父親)不僅是個商人,同時也是個文人,不僅能寫而且會畫。錢莊裡不僅陳列了一些古錢幣,更有父子兩人的書畫作品。錢莊的財神與現代的財神截然不同,左手托著三個疊放的元寶,右手握拳平舉於右胸,身穿上紅下藍的古裝端坐於太師椅上面帶微笑。原本它被安置在面對正門的一個神龕內,神龕下寫著「克存信義」四字。

當時,安昌是越北紹興蕭山邊界的商貿易金融中心,棉花集散、蠶繭收購、資金周轉很活躍,錢業就應需而生,錢莊共有21家。 1926年曾有報道:「安昌市面,以錢業為首領,故往年獲利,累累幾萬。」後受錢業風潮和銀行興起影響,加之日寇侵犯,各錢莊陸續停業,僅穗康、信泰兩錢德勒一度復業,到1949年金錢全數退出歷史。這個穗康錢莊始建於清道光年間,由梅林於氏投資經營,是安昌的百年商號,見證了安昌曾經的繁榮。穗康錢莊最後一任經理於信候(1901-1975),是安昌鎮東北七里梅林村人。早年就入錢莊習業,後繼父親主掌權。博學多才,擅畫,有儒商之風。現穗康台門仍由於氏後人居住。展館得到於氏後人的大力協助,提供狀況、贈先祖於信候遺像、贈於信候次子手繪的「江南春」立軸一幅、捐贈家藏的錢莊舊物等。

石雕館展示了上始李唐、下止近代的200餘件珍貴石雕物件。有各不同年代的石獅、石窗、石池、磨、桌、礅、臼等石件,有嵌鑲在壁上的唐、宋、元、明、清代的13塊墓誌銘,有明嘉靖年間修紹興府古小學的碑記,更有學界泰斗蔡元培題書的「宗君子修暨配陳孺人墓」碑等10多塊。這些石件物品造型別緻,形態各異、書法遒勁、巧奪天工。

大詩人陸遊是越州山陰即現紹興人,關於其先祖陸氏來自何處、後世支派又散於何處?在展館一角有兩塊石碑,碑文詳載了山陰陸氏源流、建祠經過、祠產情況,這是研究古代宗祠制度的第一手資料,也有助於對陸遊的研究。

安昌「花行堡」是紹興最早的棉業中心,農家兼營紡織土布,布質實細勻,譽為「南沙嗶嘰」。於是在南沙嗶嘰分館內展有各種土紡土織工具、土布衣飾,並配以清乾隆三十年題《禦題棉織圖》十二幅。五彩繽紛的花轎、富麗堂皇的喜堂、複雜紛繁的嫁妝陳列,充分展現了紹興的傳統婚俗。新娘房中半拔鋪床,製作研究,工藝精良,為富貴人家傳世之家當。

安昌中國銀行舊址位於古鎮東市南岸,舊址門楣上,古樸蒼勁的「中國銀行」四個隸書大字赫然在目。大門旁的兩橋很有特色,跨河而建成八字型,雖不相連,倒也別有情趣。天井右側牆上錒刻舊址簡介:本址為清代趙氏所建,曾開設趙正源花行、通匯花行。清末民初易主周家,名復慎堂,開設同春花行。民國二十二年(1933年),中國銀行在此開設安昌辦事分處。主要為當地絲綢業提供貸款服務。後設金庫,面貌留存至今。後上海綢業銀行、浙江地方銀行相繼開設於此。建國後又成為中國人民銀行、中國農業銀行駐安昌之所。是安昌古鎮中國金融業的重要歷史舊址。

穿過天井是舊址陳列室,擺設力圖還原當時的工作場景:左邊佔據三分之二的地方是大櫃檯:櫃檯內幾張桌子上擺放一盞檯燈、一些帳簿、一把算盤等,靠牆而立的舊櫥旁,是一隻掛鐘、掛鐘下的老電話。牆上的鏡框裡張貼的是中華民國二十六年(1937年)的利率通告。後面一進是金庫重地。庫房有鐵門,高1.9米,寬0.74米,據介紹:該處庫房高2.9米,寬3.5米,長4.7米。雙層實砌磚牆,上下裝鑄鐵氣眼網板,四周鋪木地板,以通風防潮。上覆鋼筋混凝土弧形頂,外舖50公分厚黃沙層,以防火。旁邊還有一展廳,介紹古鎮的商市狀況和財政狀況。

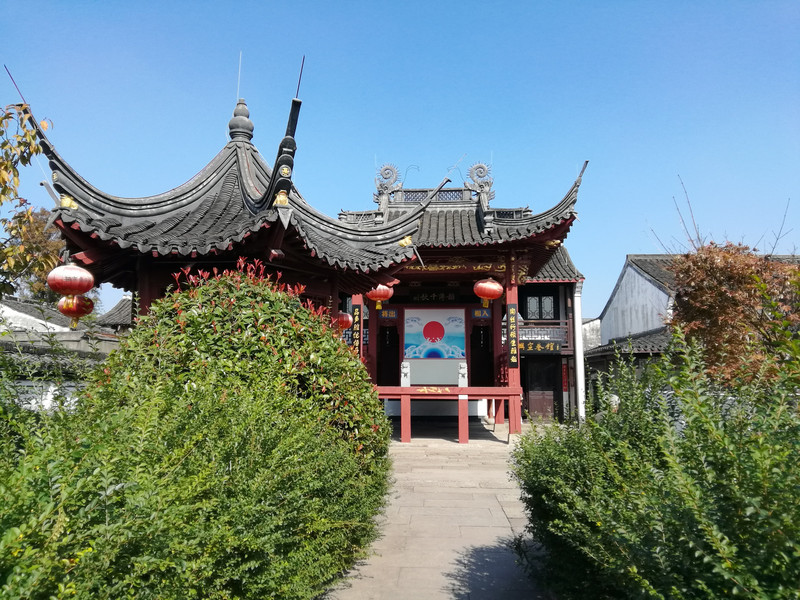

城隍殿建於明朝晚期,殿宇軒敞,前後三進,建築雄偉,飛簷翹角,氣勢恢弘。頭進五間,山門石柱刻聯:“雪趁風威,白佔田園能幾日;雲乘雨勢,黑瞞天地不多時。”正殿三間,殿宇高大,屋脊飾“雲龍”,中置銅鏡,兩旁「國泰民安」四字,翹角飛簷,簷下懸立花邊直式藍底金字「勒封永鎮侯李」直匾。殿內石柱下鼓石、浮雕精細。左右大柱上有雙龍作舞爪懸空盤旋狀。殿正中置方桌,上坐城隍「永鎮侯李」;旁有其子行宮坐像,塑像威嚴、正氣凜然;殿旁倚牆有待從立像。城隍殿對面是倚河而建的古戲台,上有清雍正乙己年(公元1725年)「古今鑑」匾額。

古鎮裡有一家安昌民俗風情館,安昌歷史悠久,民風雅俗豐厚,民俗館依託於「走馬樓」式寶樹堂,闢展室十五個。把許多早被人們遺忘的生產、生活、禮儀、歲時、社會等習俗,透過各種方式一一呈現。 她展示了往昔歲月的陳跡。典型地道、豐富多姿的風情舊俗,展現了昔日安昌的生活風味和歷史文化的回顧。館內有乾隆三十年圖文並茂的御題棉織圖十二幅及古時紡織器具、織布機、花轎、寶樹堂、新娘的嫁妝、救火水龍頭、土灶等等,還有山陰、會稽兩縣最盛大的迎神會—安昌城隍廟會泥塑偶像。

自從2000年開始,每年的臘月都要舉行安昌古鎮臘月風情節。風情節期間,安昌鎮上將有豐富的民俗活動。古鎮遊,遊客可以逛老街,坐烏篷船遊古鎮,看各式石橋、青石小弄、城隍殿、穗康錢莊、民俗風情館、師爺館等。老街東市段,是古鎮民俗風味最集中的地方,當地人將展示各種特色活動:箍桶、竹編、打鐵、納鞋、挑花邊、紡棉花等。風情節期間,遊客可以真實地看到古鎮人迎接新年的熱鬧景象:搡年糕、裹粽子、灌臘腸、扯白糖等。此外,社戲、蓮花落、腰鼓、猜謎、水鄉婚禮、水鄉壽宴,都透著醇厚的水鄉民俗味兒。

安昌古鎮最迷人的美味莫過於這裡的臘腸,街河如舊,臘腸、臘魚和醬鴨常新,本應該用來晾曬衣服的廊簷下、廊柱間,掛滿了一串串紅得發亮的臘腸、一隻只風乾的鱂魚、醬鴨,成為暗香飄浮、撩人腸胃的長廊。無論閒坐在烏篷船上,或是行走在石板路上,總要被這樣的舌尖誘惑纏繞著。臘腸是安昌的特產,四季都有,又以冬季所製的為佳。好的臘腸要求腸衣應選優質豬小腸,灌以豬後腿精瘦肉製成的肉糜。臘腸都是當地居民手工製作,香腸灌好後就掛在自家房前的河邊,這裡通風,可以很快吹乾水份,方便保存。一到了臘月裡,一串串臘腸掛在門前,自然就變成獨特的風景了。

安昌古鎮的水閣橋南,有一座高達三四公尺的高牆,上面赫然寫著已經歷百餘年風雨的四個大字「仁昌醬園」。安昌人十分會用醬油,有一種古鎮特產的仁昌醬油最為出名,香腸的調味品就是它。仁昌醬園創立於光緒十八年(1892年),距今已有一百多年的歷史。

仁昌醬園是專業生產醬油、米醋、腐乳為主的調味品企業,全國首批食品生產許可證業者。公司佔地18,000平方米,建築面積6,000多平方米,醬缸500餘只,木榨十餘具。以傳統手工製作,配上天然獨特小舜江水,釀造出獨具風味的醬油、米醋,曾被中央電視台、省、市電視台等其他多家媒體報道,經《舌尖上的中國》 專欄播出後更使其名聞遐邇,產品銷往上海、江西、安徽、河南等省及本省各市縣。

仁昌醬園至今保留傳統的醬油製作工藝。以麵粉、黃豆做成醬餅,透過蒸熟、發酵、攤曬,然後將醬餅搗碎和鹽湯盛入七石缸,再經5-6個月日曬夜露,待醬料完全熟化,再進行壓榨過濾。生產的醬油為天然發酵釀造品,真正的綠色食品。

走進仁昌醬園,來到後院,可以看到幾百隻醬缸整齊排列迎送著南來北往的遊客,空氣裡面瀰漫著好聞的醬香味道。由於產品天然釀造、綠色環保,深受消費者歡迎,「仁昌記」商標為「紹興市著名商標」。產品被評為「浙江省綠色放心營養標誌產品」、「省名優特暢銷農產品」、「中國放心食品信譽品牌」。

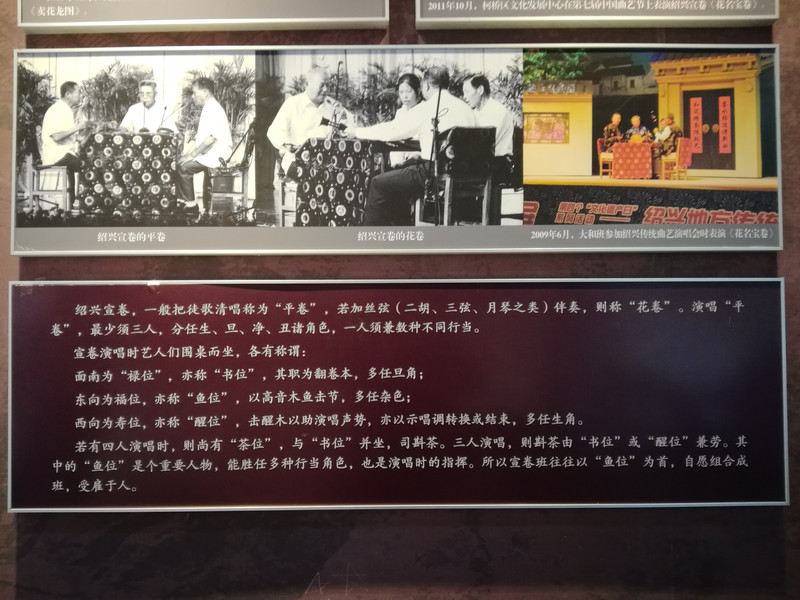

紹興宣卷是具有宗教色彩的漢族饒舌藝術,主要用於獻神祈福。自唐以來即有,至清代發展成為曲藝。宣卷的唱本,即卷本,通稱\"寶卷\"。藝人在演唱時,置卷本於桌,照本宣唱,故稱宣卷。紹興宣卷的捲本,總數百本左右。宣卷的內容,有的與佛教經籍有關,如《目連寶卷》、《劉香女寶卷》;有的與戲曲同目,與紹興調腔同目的有《琵琶記》、《西廂記》 、《循環報》、《粉玉鏡》等,與紹劇或越劇同目的有《三官堂》、《鳳凰圖》、《碧玉簪》、《龍鳳鎖》、《雙金花》、《賣花龍圖》、《賣水龍圖》、《割麥龍圖》等,與蘇州彈詞、紹興語調同目或來自漢族民間傳說故事的有《玉蜻蜓》、《珍珠塔》、《玉鴛鴦》、《碧玉釵》等。寶卷的格局,有唱有白,韻文與散文相間而以韻文為主。一個卷本分成若干回。回書中表唱、告白較少,故相當接近戲劇劇本,唯開首多例唱\"寶卷初展開,諸佛菩薩降凡來\",結尾多有大段勉世勸善之辭。

紹興宣卷的唱調,也吸收其他戲曲腔調,來自調腔的有〔陰四平〕、〔佛蓮花〕、〔啟奏調〕等,均未保留原曲牌名稱,辭格及唱法亦宣捲化;來自紹劇的有〔正宮調二凡〕、〔耍孩兒〕;來自漢族民間小調俗曲的有《單雙》、《陰世調》、《行聘詞》。這類腔調的吸收引用,各班不盡相同。唱詞的基本格式為七字齊言對偶或十字齊言對偶。唱調音樂亦以上、下句為一組合,自下句末三字始,則有幫唱,末三字之後,必接以\"南無阿彌陀佛\"為辭的腔。 〔宣卷調〕有一種類似〔快板〕形式的唱法,用於情節緊張、衝突激烈之處。

宣卷,為的是祀神祈福,故有一定儀式。演唱之前,例須焚香,開首即唱《慶壽》,以後才是正本。正本書分為多回,長的可唱十餘小時。每當某神誕辰,宣卷往往通宵達旦。一般徒歌清唱,稱平卷,若加絲弦(二胡、三弦、月琴)伴奏,則稱\"花卷\"。唱平卷,最少須三人,分任生、旦、淨、醜諸腳色,一人須兼數種不同行當。演唱時圍桌而坐,一人面南,稱“祿位”,亦稱“書位”,其職為翻捲本,多任旦角;一人東向,稱“福位”,亦稱“魚位”,以高音木魚擊節,多任雜色;一人西向,稱\"壽位\",亦稱\"醒位\",擊醒木以助演唱聲勢,亦以示唱調轉換或結束,多任生腳。若有四人演唱時,則尚有“茶位”,與“書位”並坐,司斟茶。三人演唱,則斟茶由「書位」或「醒位」兼勞。宣卷雖分生旦淨醜各種腳色演唱,但〔宣卷調〕無行當及男女腔之分,主要運用不同音色表現各種人物。當其中任一人「起腳色」敷唱文辭時,另兩人則幫唱「南無阿彌陀佛」。

舊時,宣卷藝人社會地位低下,均非專業,行中有「父不傳子」之習。 〔宣卷調〕簡明流暢,易於上口,演唱時,可翻閱卷本,照本宣科,無記誦背誦之勞,愛好者稍有基礎即可應邀演出,所以,宣卷藝人並無嚴格的師承關係。宣卷班以「魚位」為首,多係自願組合成班,於神誕、慶壽、賀遷、祭奠時演唱。 1950年起,宣卷班時聚時散,演唱活動時行時止,大率多在鄉間。

「白糖」是浙江紹興傳統的地方小點心。在當地習俗中頗受歡迎,據說起源於明朝年間。扯白糖在上海被稱為麥芽糖,是用飴糖(麥芽糖)與白糖溶解後熬成拔絲狀,然後趁糖還未硬化時拉扯而做成的一種糖果。由於糖中溶入了清淡而有鮮味的飴糖,甜而不膩,又富營養價值。扯白糖需要相當的力氣,一般扯糖的師傅舀一斗雪白的砂糖,倒進鍋裡,也有的可再放入一點飴糖,加熱、攪拌,砂糖漸漸就變成了糖漿,將滾燙已成為拔絲狀的糖漿撈起,飛快地拉又過來扯過去,拉扯過程中糖漿由黃漸漸變白,由短漸漸孌長,由原來粗粗的一大條變成了像銀絲纏繞的線團一樣。粗大滾燙的糖條在師傅手裡上下翻飛,自如得像是繞著毛線,最後切成小塊,放入口中含著,如蜜一般的甜。

街河的水是老的,與大禹治水時的河流沒什麼分別,與明清時舟楫林立的河流沒什麼不同;安昌古鎮也是老的,沒有太多的粉飾,即使廊棚有點漏雨,即使河口有些青苔,即使遊客有點喧鬧,古鎮人依然過著閒適的小日子。街河由西向東流貫著小鎮,河之南為民居,河之北是商市,兩岸之間有古橋相連。街河上最著名的是福祿、萬安、如意三座橋,古鎮人嫁女兒時都要走全三橋。說起來,古鎮人大多都是見過世面的。他們祖上闊過,就算現在不闊了,可是富家子弟的那份淡定和對酒當歌的從容依然沿襲下來,成了古鎮的一種氣質。

那些縱橫相連、阡陌交錯的河道水巷輕靈地飄過烏篷船影,水氣著衣時仍能聞到淡淡的酒香。歲月如水,古鎮人最明白順水推舟的道理。他們像駕馭烏篷船似的駕馭生活之舟,手腳並用,讓本來很累的活兒變得悠閒愜意起來,變得祥和美麗起來。安昌總是悠遠、靜謐的。街河的水盈盈的,只有在烏篷船劃過時才會蕩起漣漪,輕輕地拍擊著廝守已久的石板路基和三五相間的河埠。那份平和與冷清恍若醇釅的詩意,很容易就在人們的心底生出根來,以至離開了安昌,也會時時想起,與它互望時的那一份說不清的迷醉。

安昌,一個相對小眾的江南古鎮,位於浙江紹興。它很小,一條街,一段河,幾座小橋,但透著江南水鄉的風情和韻味。它不收費,也不繁華,小橋流水,黑瓦白牆,一個純粹的簡簡單單的古鎮。坐擁水鄉,傾聽槳楫,漫步古街,浸潤這滿滿的江南風光。不管是盛名的江南六大古鎮,還是靜安一隅的安昌小鎮,那些斑駁的簷瓦下,都沉澱著濃厚的人文意蘊和歷史滄桑。每一次涉足,總是或多或少會沾染其中的韻味,使旅者如在綠堤漫步,如坐亭榭品茶,如沐春風般愜意。江南水鄉古鎮的魅力大抵如此。親近它,不分大小,不分季節,唯有感受。安昌的悠遠靜謐本身就有醇釅的詩意,像一場古老的社戲,把每個人的心都唱得像喝了一壇女兒紅。

走了一圈兒找個茶館坐下來喝杯茶,春風江南花紅柳綠時節,能有個休閒的時光,品品茶,享受靜謐的光陰很是舒服。眼前是小橋流水,亭台樓閣,古屋歪斜,白牆斑駁,狗兒趴在石板路旁,鳥叫蟲鳴,微風拂面,人語聲嘻笑聲,聲入耳而靜入心。與我而言,旅途匆忙,喧囂刺激,能得浮生半日閒,甚是愜意,在這片刻的安寧中不免嚮往後半生都可以這樣的生活。其實不過厭倦了一種日子,偶爾嘗試不免新奇,真要日復一日長此以往,必定又羨慕起別處的景色和生活來了。是我走的太匆忙,我跟不上我的腳步,原本應該從容欣賞的風景,細品的風情,咀嚼的味道,享受的時光,都被腳步踩碎了。

有些時候走的地方越多,心反而越亂,風景不但要眼見更要心觀。心能安住才能發現細節的韻味,平常的美。相對於當地人而言不過平常景色,對於他處遊客而言皆是美不勝收。忽略因為匆忙,那些應該做的而不情願做的都變成負擔和嘆息。忽略因為心裡沒有,從未走入心裡的都不會留下痕跡。忽略因為夢想別處的風景,因為厭倦,厭倦的何止是環境,厭倦的也許是自己,厭倦自己走不出去,厭倦自己不能安於平淡。沒有勇氣走也許永遠不知道自己的心,不知道他處風景給你的是愉快還是令你更懷念現在。能說出的人生都是自以為是的解讀,自己想否認的正是自己擁有的。少年聽雨歌樓上,紅燭昏羅帳。壯年聽雨客舟中,江闊雲低,斷雁叫西風。而今聽雨僧廬下,鬢已星,悲歡離合總無情,一任獨坐到天明,塵土空門人已醒。