離開魯迅故裡已有大半年時間,卻遲遲未能靜下心來完成一篇旅程的回憶錄。我怕我的文筆太稚嫩粗糙,難以表達出我對先生的敬仰欽佩之情;我怕我的理解太淺薄愚鈍,無法讀懂先生智慧的箴言和哲思。

我更怕自己太俗情,把偉人故裡的遊記寫成一篇到此一遊的流水賬,觸及不到先生格局之高度的萬分之一。

主要原因還是懶。

魯迅故裡位於紹興市越城區,是魯迅誕生和青少年時期生活過的地方。魯迅故裡也是原汁原味解讀魯迅作品的真實場所,被譽為紹興的「鎮城之寶」。

魯迅故裡主要包括三大區域:魯迅祖居,魯迅紀念館,魯迅故居。此外,魯迅故居後面的百草園,以及祖居對面的三味書屋,那是一定不能錯過的。

魯迅祖居

魯迅祖居,也就是周家老台門,建於清朝乾隆年間,是魯迅祖輩世居之地。

先科普一下,什麼是台門。在紹興,凡是房屋比較「像樣一點」的,都可以稱作台門,台門往往聚族而居的地方。台門最初是對有一定身分和社會地位的人家住宅的尊稱,後來隨著社會的發展變化,只要是具有一定規模的封閉獨立的住宅庭院,紹興當地人都稱之為台門。

週氏房族自始遷祖(原遷居之祖)週逸齋於明正德年間(1506-1521),輾轉遷入紹興城區。紹興覆盆橋周氏中的魯迅房族,由布衣而入士大夫階層,先後購置或建造周家老台門、新台門和過橋台門,曾為紹興城內的名門望族。

魯迅祖居有點大,佔地三千多平方米,是一座典型的封建士大夫住宅。祖居坐北朝南,磚木結構,主要有門廳、大廳、香火堂、座樓等組成,是目前紹興保存最為完好的清代台門建築之一。

側廂,樓房,佛堂,客房,家宴廳,儲藏室,典庫,臥室,藏書房,沐浴房,繡房,閨房,琴室。舊時達官貴人府邸所有該有的區域和建築結構,祖居里都有。

青瓦粉牆,長廊庭院,水池假山,石階石門框,石花窗,精緻的方格木門,雕花裝飾的飛簷。大戶人家的莊嚴肅穆,在處處細節盡顯無遺。

德壽堂,是周家接待來訪賓客及舉行婚喪、祭祀等大型活動的場所。

魯迅的祖父周福清是做官的,在清同治年間被欽點為翰林,這對周家來說是無疑是莫大的榮耀。清末,周氏房族日漸式微,到魯迅父親這輩開始窮了下來。

或許正是因為苦難,才鑄就了後來的魯迅。魯迅自己也說:“我其實是‘破落子弟戶’,不過我很感謝我父親的窮下來(他不會賺錢),使我因此明白了許多事情。”

世事不可琢磨,變幻無常,古往今來,似乎都是如此。一切有為法,如夢幻泡影。

魯迅看世道,有犀利的冷峻,也有人情的溫暖。先生的眼睛,像一把刀子,單刀直入,刀刀見血。

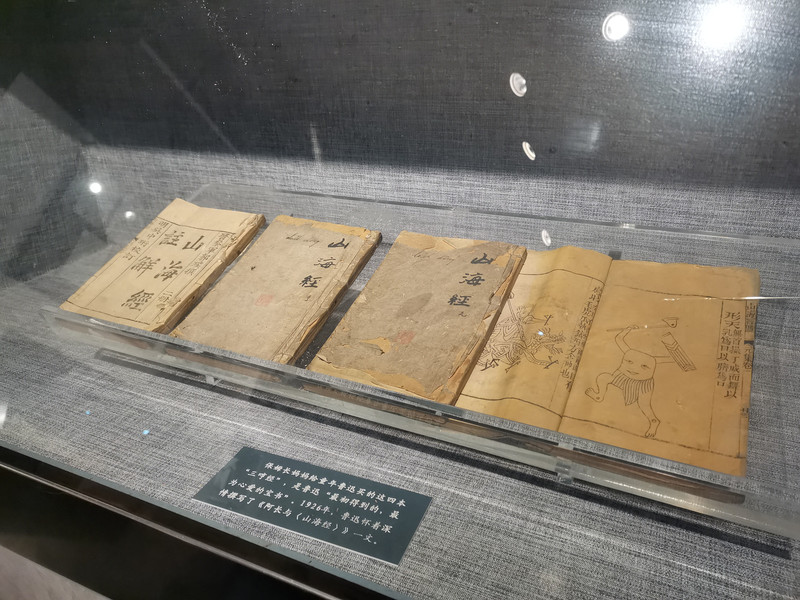

魯迅紀念館

先來一段網上摘抄的介紹(非原創):魯迅紀念館總佔地面積約六千平方米,它以「老房子、新空間」的設計理念,使其與該地區傳統街巷肌理保持統一。紀念館外部為紹興台門建築形式,主入口採用紹興傳統竹絲台門。展館內的「魯迅生平事蹟陳列」採用編年史形式,以時間為序,在全面反映魯迅一生業績,以及思想發展軌跡的基礎上,重點反映魯迅與故鄉紹興的淵源關係,具有鮮明的地域特色。

魯迅,1881年9月25日在紹興出生,曾用名周樟壽,後改名周樹人。

魯迅曾經去日本留學學醫,「我的夢很美滿,預備卒業回來,救治像我父親似的被誤的病人的疾苦,戰爭時便去當軍醫…」。學業還沒學完,魯迅意識到,醫學並非一件緊要事,於是與幾個志同道合的朋友籌劃《新生》雜誌,未果,但也讓魯迅明白,自己“不是一個振臂一呼應者云集的英雄” 。然而,「寂寞一天一天的長大起來,如大毒蛇,纏住了我的靈魂。」

「寂寞」不可驅除,無法麻醉,於是後來,就有了《新青年》的故事,後來的後來,有了《狂人日記》,有了《故鄉》,《明天》,《孤獨者》 ,有了吶喊,徬徨,和無盡的野草。

除了小說和散文,魯迅也寫過很多的雜文。上世紀二、三十年代,在《申報自由談》、《申報月刊》、《莽原》、《文學》、《太白》、《新青年》等一系列刊物雜誌報紙上,都有魯迅發表的文章。

事實上,「魯迅」是先生1918年發表《狂人日記》時所用的筆名。魯迅一生用過許多筆名,康伯度,及鋒,旁,霍衝,餘銘,葦索,何家幹,明瑟,敖,隼,趙令儀,公汗,介譯,洛文,等等,都是他曾經用過的“代號”,而只有“魯迅”,才是影響最廣泛的筆名。

魯迅的煙癮很大,從景點入口處他那招牌式「煙霧繚繞」的頭像圖案可以看出,魯迅應該是一桿實打實的「老煙槍」。此外,魯迅留下了許多手拿香菸的照片,似乎也能說明他是個煙不離手的主兒。

1936年10月19日,因為肺部疾病,魯迅在上海病逝,享年55歲。關於死因,據說跟他常年的菸癮應該是有關係的,雖然不是全部的原因。

魯迅的小說和散文,對許多人來說,可謂耳熟能詳,不用翻課本就能脫口而出,《阿Q正傳》、《祝福》、《孔乙己》、《從百草園到三味書屋》、 《藥》…… 而我最喜歡看的,卻是《在酒樓上》和《傷逝》。

「我獨自向著自己的旅館走,寒風和雪片撲在臉上,倒覺得很爽快。見天色已是黃昏,和屋宇和街道都織在密雪的純白而不定的羅網裡。 ”

「新的生路還很多,我必須跨進去,因為我還活著,但我還不知道怎樣跨出那第一步,有時,彷彿看見那生路就像一條灰白的長蛇,自己蜿蜒地向我奔來,我等著,等著,看看臨近,但忽然便消失在黑暗裡了。

魯迅談人心,如有神來之筆,文字奔騰靈動,入木三分。寥寥幾筆,勾勒出來的氣氛和意境,像行走在無盡的黑暗山路,讓人窒息;像地下奔突的熔岩,下一秒就要噴濺而出;像火爐裡爆燃的干柴,炙烈,決絕,毫無保留。人性的喜怒哀樂,善惡曲直,混沌,愚昧,虛妄,在先生的筆下,無所遁形。

“文以載道”,魯迅有著最徹底最淋漓的詮釋。

魯迅故居

魯迅故居,即周家新台門,清代建築,位於魯迅祖居以西七十公尺處。故居建築佔地五百多平方米,由台門鬥、大廳、側廂及雜屋等組成。

周家新台門是周氏聚族而居的地方,1881年9月25日,魯迅在這裡出生。

1918年周氏族人將整座台門連同後面的百草園賣給了東鄰富戶朱閬仙。房子易主後,大部分區域被改建,但位於新台門西側的魯迅故居幸得保存,或許是冥冥中的天意吧。現在的周家新台門系2003年根據周氏親友的回憶重建。

魯迅臥室。 1910年7月至1912年2月,魯迅回紹興任教,這是他當年的臥室。魯迅的第一篇文言小說《懷舊》在此完成。

小堂前。客堂,紹興俗稱堂前,這裡是魯迅家吃飯會客的地方。據展區資料介紹,辛亥革命期間,魯迅經常在此接待來訪的親友和學生。

廚房,俗稱灶間。這間廚房在新台門易主後得以保存,灶則是建館後復原的。據說這裡是魯迅與「閏土」初識的地方。閏土是魯迅小說《故鄉》中的人物,其生活原型來自於魯迅兒時最要好的小夥伴章運水。

在魯迅的文章裡,常出現社戲的場景。社,指土地神和祭祀土地神的活動,也是古代的一個區域單位。社戲,指在「社」中進行的有關宗教、風俗的戲藝活動,在紹興,社日演戲的傳統由來已久。

魯迅在《社戲》、《無常》、《女吊》、《二醜藝術》等文章中多次描述過社戲,勾勒出紹興水鄉社戲的動人場景。

在這之前,雖然沒有實地見識過紹興的社戲,但是打小時候開始讀魯迅的文章之後,社戲,就像是兒時故鄉的趕集一樣,在我腦海裡留下了深深的刻痕。

在《社戲》裡,看戲未能的失落與焦躁,出發路上的欣喜與歡暢,看戲過程中的投入與熱鬧,看戲過後返家途中的偷菜,在魯迅的筆下栩栩如生。 《社戲》雖然寫在百年以前,但現在讀起來,場面感依然很強,像極了自己童年時和小夥伴們去抓魚的記憶。

除了菸癮,魯迅的酒量應該也是很大的,這點從他的一些文章中可以看出端倪。魯迅和舊友緯甫在異鄉的酒樓偶遇,兩人對飲,喝了足有五斤紹酒。紹興黃酒估計二三十來度,入口香純,酒精度不高,後勁可不小,兩人五斤,那也是很驚人的量了。喝完後魯迅居然沒有“斷片”,還可以寫下詳實素樸的《在酒樓上》。

不會抽菸的文學家不是個好酒友。魯迅說:「這句話不是我說的」。

三味書屋

《從百草園到三味書屋》,國中課文,各位同學先複習一下,要考的。

三味書屋,也就是壽家台門,清代建築,與魯迅祖居一路之隔。

「出門向東,不上半里,走過一道石橋,便是我的先生的家了。從一扇黑油的竹門進去,第三間是書房。中間掛著一塊匾道:三味書屋…”

三味書屋是魯迅的塾師壽鏡吾家人世居之地,由門鬥、廳堂、座樓、平屋與廂房等組成,其中東廂房為三味書屋,壽鏡吾在此設館教書。

學塾是古代的教育基礎設施,有家塾、族塾、村塾、學館和義塾等幾種。其中的學館,係由塾師在家裡或藉用祠堂廟宇自設的學塾,三味書屋即屬於這類學塾。

明清以來,紹興耕讀之風盛行,學塾遍設,星羅密布,估計跟現在中小學生課外輔導培訓班的情況差不多吧?

三味書屋是清末紹興城有名的私塾,魯迅12歲至17歲在此讀書,他勤奮好學,在這裡打下了良好的文學基礎。

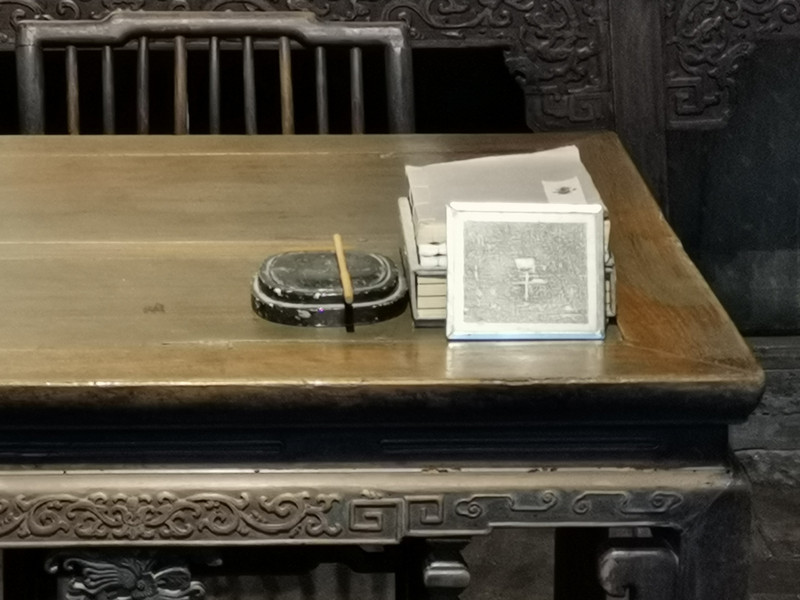

書屋正中為塾師桌椅,兩側為客席,窗前壁下為學生座位。左側牆角邊的桌椅就是魯迅當年的座位。

桌面一角魯迅刻下的「早」。

魯迅七歲開始就進私塾讀書,接受傳統文化教育,同時又不局限於四書五經,他博覽眾書,從野史、筆記、小說和各種民間文藝中吸取養料。

魯迅省自身,多嘲諷,無自戀,回憶往事時,也會偶爾略帶哀傷,時有幽憤。先生對待生命的態度,更多是坦然,是直面,在黑暗的夜路上,在蒼涼的行程中,完成自我個體的歷史使命和價值。

百草園

百草園就在魯迅故居的後面,佔地約兩千平方米,為周氏族人共有的菜園。

「我家的後面有一個很大的園,相傳叫做百草園。… 其中似乎確鑿只有一些野草;但那時卻是我的樂園。」 童年時,魯迅經常和小夥伴們在這個院子裡玩耍。

百草園旁是朱家花園,原為百草園的一部分,地產易主後,已經被擴充改建,並非魯迅在紹興時的原貌。

菜畦,石井欄,皂莢樹,桑椹,鳴蟬,黃蜂,雲雀,蟋蟀,蜈蚣,斑蝥,何首烏,木蓮藤,還有傳說中的赤練蛇,在幼時魯迅的心底慢慢沉澱,越積越厚,最後變成了一種代號和載體,承載著魯迅成年後對於童年和少年時的濃濃回望和綿綿鄉愁。

魯迅喜歡用「魯鎮」作為小說人物的環境,塑造了阿Q、孔乙己、祥林嫂、假洋鬼等經典人物。 “魯鎮”,先生傾注了滿腔的熱情,源自於他對童年的深深眷戀,是先生的心靈故鄉。

魯迅先後在許多學校做過演講,與學生一起聊文學,聊文藝,聊時事,聊新生。上海勞動大學,北平輔仁大學,北京大學,上海暨南大學,都留下先生激昂的演講,和偉岸的身影。

游完百草園,魯迅故里之行也就差不多結束了。

魯迅雖然已經離開我們八十多年了,但是,魯迅的精神,魯迅的文字,魯迅的風骨,依然深深影響著一代又一代的人。

魯迅說(這次真是魯迅說的):「人類最好是不隔膜,相關心。然而最平正的道路,卻只有用文藝來溝通。」

是以為記。

參考攻略。

詳細地址:浙江省紹興市越城區魯迅中路241號

開放時間:8:30-17:00

消費:不用門票,但需提前上網預約。

交通:高鐵「紹興北」站,距離約16公里,搭計程車50元。最近的機場為杭州蕭山機場,距離約45公里,機場有機場巴士到達紹興柯橋,再轉約車。

小撇步:魯迅故里和沈園在一個區域,可以安排在一個行程上會比較方便。