一千七百多年前的東晉,建康太尉郗鑑聽說瑯琊王氏的子侄皆俊彥,便派門生來初選女婿,門生到了王家東廂房,王氏後生知道來人的目的,個個整冠相迎,只有東邊床上一位暴露著肚子的後生,毫不在乎,躺在床上吃東西。

門生回去後向郗太尉描述一番,太尉哈哈大笑:「就是他了!」

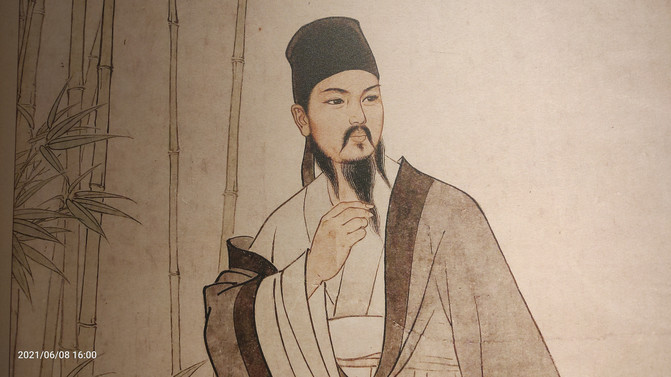

王羲之畫像

這就是「東床快壟」的由來,這位袒腹後生成就了中國文化對於女婿的美稱,他就是天下第一行書《蘭亭序》作者—書聖王羲之。

蘭亭

我是六月初一個炎熱的下午趕到紹興蘭亭瞻仰的。

蘭亭遊人不多,陣陣鵝聲伴著淙淙流水,透過翠綠茂密的竹林,瀰漫在鵝卵石小徑上,王羲之愛鵝、養鵝、寫「鵝池」的故事在眼前愣在眼前愣,心裡思忖,此時萬一遇到書聖,我該行叩首禮?合掌禮?還是拱手禮呢?

鵝池亭

小時候常隨父親到充閩的「書房」閒坐,這原是水頭附近唯一教書育人的私塾“培蘭書齋”,村人喜歡來這“文化中心”閒聊說笑,我則喜歡默默地看充閩伯的長子舒觀哥提筆蘸水不斷地在一塊紅地磚上寫字,後來才知道那叫“書法”,我則從那時起喜歡這黑墨墨的毛筆字,它像一支竹杖,伴我一路行走,直至今日。

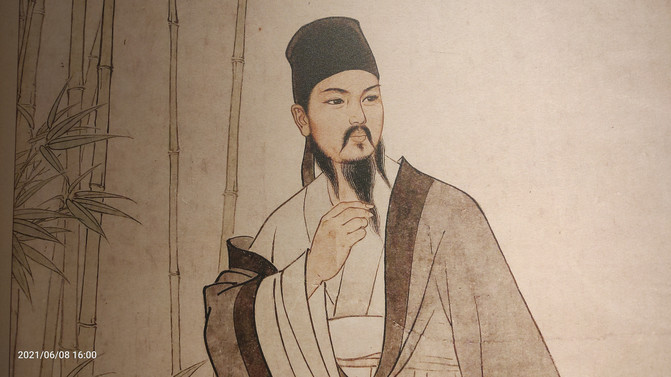

蘭亭序

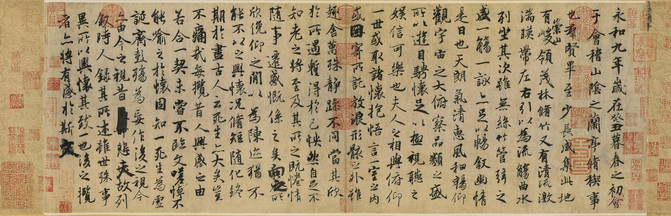

喪亂帖

禦碑亭

上個月陪馬拉松世界冠軍孫英傑老師到廈門老城區徒步遊覽,感覺無論是建築風格,還是色彩裝飾,清末或民國建築遠比現代的都來得有韻味,是不是我們整體的審美水平不及前人了呢?

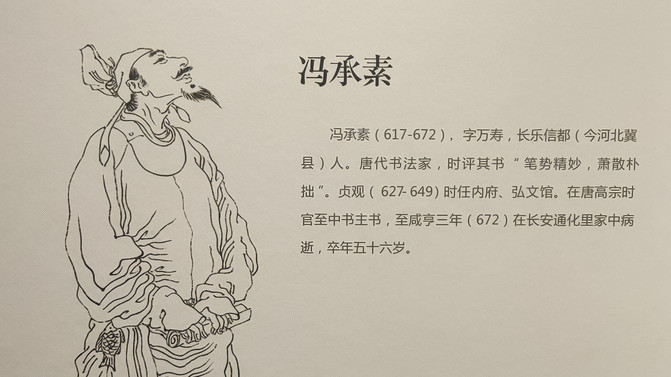

其實,遠在兩千多年前,我們的祖先就用黑白為基礎,以水墨畫和書法為載體,延綿中華文明的主流視覺藝術,表達文明的美麗,其中王羲之的《蘭亭序》達到了至今無人企及的藝術高度。後代不知有多少人臨摹過,現存版本就不下數百種。據說《蘭亭序》真跡被唐太宗殉葬於昭陵,傳世的摹本有唐代虞世南、褚遂良、馮承素等,其中馮承素的神龍本最接近真蹟。在《蘭亭序》石刻中,後人認為最好的拓本是歐陽詢的「定武本」。

七折橋

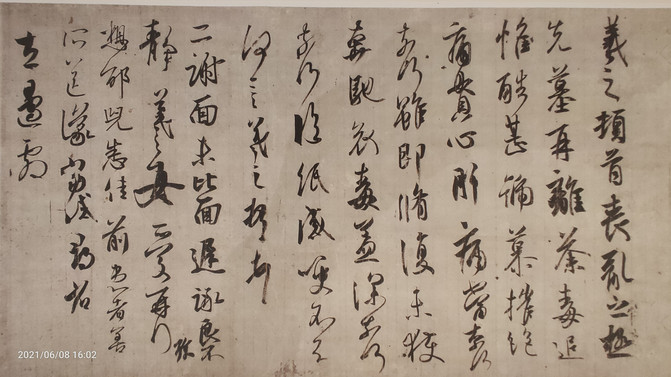

蘭亭的「禦碑亭」左側,有一方「太字碑」及「臨池十八缸」。

傳說,王羲之的第七子王獻之天資聰穎,在父親的督導下練字三年有餘,有一天,王獻之寫了一個“大”字讓父親點評,父親沒有說話,提筆在這上緊下鬆的「大」字下面加了一點,成了「太」字,王獻之不以為然,拿著字給母親郗氏看,郗氏看著字高興地說:「我兒的字大有長進,特別是下面這一點最得父親神韻。」王獻之滿臉羞愧,問母親說:「我的字要練到什麼時候才能像父親一樣好?

太字碑

我曾聽孫英傑老師講,她從11歲進入田徑隊訓練,十三年的運動生涯,總跑量約10萬公里,可繞地球赤道兩周半,所以說,無論任何職業、任何人可以隨便成功。

流觴亭

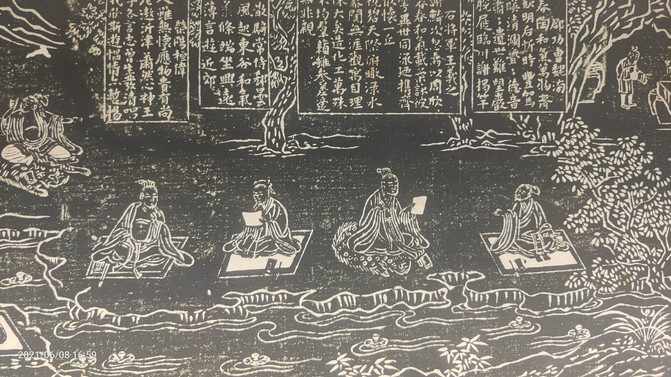

曲水流觴

王右軍祠

潺潺的蘭亭江晶瑩剔透,清澈的可以見到江底墨色的石頭,順水而歌的水草像一條條綠色的絹帶將江水串起,一隻白鷺站在攔水堤上,耐心地等待著魚兒的出現。浮躁的現代人,什麼時候能有白鷺一樣的堅持和耐心,那應該是生活本來應該有的樣子。

夕陽穿過幽靜的翠竹,映射在“太字碑”,試圖安撫著這紛繁世界奔波的塵埃。

筆者在蘭亭書法博物館留影