一個小小的上虞其實景點也是非常的多,分佈也比較廣,但是因為整體地方不大,所以一圈下來還是挺舒暢的。這次行程會比較多,所以分成三天來完成,這樣既能玩好又能看到好風景,而且不累。

D1 太平村-覆卮山景區千年梯田-東澄古村

D2 陳溪風情小鎮-陳溪竹隱小廚-竹隱市集-東山景區-風情街夜市

D3 瓷源文化小鎮-鳳凰山遺址-中華孝德園

千禧年無戰亂的太平古村落

隱藏在青山綠水間的世外桃源,至今2000多年歷史村內自然風光怡人,民風純樸,古蹟眾多,是目前市內保留較好的古村落群。村內有棋盤山、墨壁岩、烏洞水庫、龍潭坑等自然風光景點,還有較多古蹟,遺留古村落群面貌。如村內四通八達的石板、卵石古道為六、七十年代所建造的村道;上七間、中七間、下七間為太平山土木結構的代表作;百年銀杏、千年香榧、古老的鳳合橋,見證著太平山的歷史悠久。新修的牌坊之後有一副對聯為“漢唐宋明名士雅集詩文傳後世,山水峰穀鬼斧神工勝景書汗青”,這又是太平山村另一筆巨大的財富,待我們去慢慢品味。

林下一人石碑,徐觀復,大約400年前,明朝官員、上虞下管人徐觀復就辭去了禮部主事之職,陪著他年邁的母親,將他所有喜歡的事物,都安置在陳溪鄉的太平山下。 「年老心閒無外事,麻衣草座亦容身。相逢盡到休官好,林下何曾見一人。」--這本是唐人靈澈禪師答韋丹刺史的詩,卻也不偏不倚地命中了徐觀復的心,來到太平山後,他就截詩為號,自命「林下一人」。徐觀復死後,後人為他樹起石牌坊一座,並由當時的南戶部尚書鄭三俊題寫“林下一人”四字,立在了這溪谷圍繞、與世無爭的小山村里。外面浮生冉冉的世界,與這個純淨家園劃清了界線。

所謂望牌,是舊時牌坊上中間的那塊石碑。該石碑雖已中間斷裂,但由於正反面是一樣的,仍可清楚看出其「林下一人」四個大字,上款是「勅封戶部尚書鄭三俊為”,下款是“禮部主事徐觀復贈”。 “這半塊望牌是我們按照鄉賢金鋼的要求,剛剛從鋪路石中取回來的,鄭三俊為明朝的戶部尚書,“林下一人」為明朝崇禎黃帝所封。這說明,鄭三俊曾在太平山居住,禮部主事徐觀復為他建了個牌坊。

時過境遷,石牌坊雖被拆毀用作它處。但今天只要我們經過太平山村,依然可以看到裂成兩截的「林下一人」坊額。村口的新牌坊是前幾年按村民回憶仿製的,而那明代的坊額殘存就安放在新牌坊的一旁。坊額約一公尺多寬,半公尺多高。據說這塊坊額之前被深埋無蹤,幾年前失而復得,在緘默了幾十年後,它才終於又得以開口,說出它早已長滿了皺紋的故事。

徐觀復此後就一直住在太平山村,村前有溪,村後有山,山上有竹,又環抱山村,這是一個能夠滿足他所有自然想像的小村。我們走在今天的小村內,一條鵝卵石鋪成的中心路,連同幾條錯綜複雜的石彈小徑,構成了太平山村的整體脈絡。

而即便是中心路,與其說是路,也不過是巷子一般寬,沿著山勢向上的一條極窄通道。在上虞的山區,用石頭搭起的房子本來就多,在太平山村則更加比比皆是。沿著傾斜路面往上,一個滿是石牆、石路、石屋、石階的石頭村莊就漸漸被我們所領略。

村內有400年歷史的古宅-一品堂,是抗戰時期國民黨政府辦公地,也是老黨員金伯久1945年入黨宣誓地。

覆卮山景區的千禧年梯田

上虞區嶺南鄉,因東晉「山水詩鼻祖」謝靈運「登此山飲酒賦詩,飲罷覆卮」而得名,是一個以青山、綠水、奇石、山澗、民宿民居、農家樂、四季仙果為組合的鄉村世外桃源,具有得天獨厚的自然景觀、豐富的人文景觀和深厚的歷史累積。 2017年創建成為國家4A級旅遊景區,「攀浪—騎行—冰川漂流—登山」線路被評為浙江省運動休閒旅遊精品線路,千年梯田油菜花海被評為「華東最美十大\'金花勝地\'和華東十大油菜花觀賞地」。

覆卮山的美,美在神奇。覆卮山為上虞最高峰,海拔861.3米,覆卮山頂上,草木稀少而多岩石,小的如猛獸,大的如石屋。在覆卮山崗坡上分佈著12條大小不一長條形石塊堆壘,從山頂一直奔瀉到山麓頗為壯觀,經地質學界權威學者韓同林教授考證認為是第四紀冰川遺跡,這些冰川石浪最長的達到1000餘米最寬處有50米,如此壯觀的石浪在低海拔處實屬罕見。

「四堡古村」以東澄、梁宅、丁山、平山等4個村落主。位於覆卮山上景區的山腰。這裡古屋、古道、古樹相映成趣,村民熱情好客,民風淳樸,四個古村的上百間古屋雖有人作宛若天開。隨著鄉村休閒旅遊的發展,仙果採摘、特色農家樂、浪泉名宿等休閒經濟正在古村落中悄悄興起。覆卮山景區「中國·上虞覆卮山攀浪節」、「櫻桃採摘節」、「油菜花節」、「自行車比賽」、「冰川漂流」等,吸引了來自全國各地、甚至國外的遊客和運動愛好者爭相而來,各種「長槍短砲」出沒於田間、山頭、弄堂巷尾。

覆卮山的美,美在大氣。千年梯田位於覆卮山半山腰,從山腳層疊而上,構成一幅綺麗壯觀的景象,覆卮山北坡石浪周圍連成片的梯田有2300多畝,按每畝大約十塊梯田計算共有梯田23000多塊,這些梯田全部由第四世紀冰川遺跡-「石冰川」中的岩塊砌築而成,有人做過計算如果把這些梯田連起來,長度相當於從上虞到北京一個來回,現在景區每年都會在梯田上種植油菜,每當春光來臨,深山峽谷頓成一片金色海洋。

東澄古村 石頭村的綠色民宿

鄉村她是有氣質的,正如東澄的高山流水般的世外桃源,也大抵不過如此。坐落於上虞最高峰覆卮山核心景觀區的東澄,不失為一個好地方。千禧年梯田、冰河石浪、古樸村落、浪漫花海,這一切,都是東澄村的響亮名片。於上虞最高峰覆卮山之巔,上有世紀冰川,下有千年梯田,左有小嘴櫻桃,右有萬方水庫,風景獨特。她千百年來如一日的安靜從容,彷彿從存在的那天她就是這個模樣,彷彿很多年以後她依然會是這個模樣。

東澄村位於虞南山區覆卮山腰,位於上虞覆卮山景區核心位置,是遠近聞名的高山古村、旅遊強村,也是上虞四季仙果之旅目的地村。東澄村位於覆卮山巔,觀賞千年梯田也成了它的一大看點。

轉過一個彎,一家家佈置典雅的民宿躍然眼前。江南風格的院落,鏤空花窗,盆栽數株,留得住一段悠悠時光。若是得空在此住上一晚,白日裡賞著梯田花海,入夜後聆聽蟲鳴,愜意無比。

越往裡走,越是安靜,舊時光裡的人和物如同標本一樣在這裡封存,定格成了東澄村獨有的生活寫照。

走入東澄村, 時間的腳步陡然變慢。前一秒,身邊還是行色匆匆的遊人,轉身便踏進鋪著石板路的深深巷陌,彷彿回到了遠古時代。沿著已磨礪得光亮的石頭路,慢慢走一圈,抬頭可見青牆石瓦、泥壁木門,經過百年過去,仍繁復生動。百年古村給人的感覺,烙著時間的印跡,有歷史的厚重和經歷滄桑後的生機,這裡的每個元素、每個符號都透露出樸實的民風,訴說著人與自然的和諧相生。

風至此間,一下子溫柔了許多。陽光細膩的抹在青石板上,也停留在了灰黑色的瓦楞間。

沿著石板路朝下走,便將這座古村藏進了眼底。澄古村沒有被過度開發,甚至現在也很少有人熟知,沒有市井的喧囂。這裡有透著歷史的厚重和經歷滄桑後的生機。石階旁依山而下的潺潺溪水,清澈口人…

沿途尋見的酒壇,上面用顏料繪著十二生肖,讓清幽的古村平添了幾分趣意。

東澄村四面環山,背靠覆卮,第四紀冰川在這裡留下遺跡,成了東澄村旅遊的重點景點——萬年石浪。

「四海澄清氣朗時,青雲頂上採靈芝。登高須記山高處,醉得崖頂覆一卮。每當在油菜花盛放的春日里,覆卮山的千畝花田吸引遊客無數,東澄古村也是甦醒了起床了,起床了,起床了,起床了。

這裡的出名因為是。西元1513年的夏天。有個叫王陽明的人帶著他的朋友和弟子來到了。在前往雪竇山的路上,經過了這裡,進行了三天兩晚的遊玩。這是一場跨越時空的遊學活動。王陽明一行在石筍雙峰遊玩賞景、吟詩助興,陽明先生賦《詠釣台石筍》讚美石筍雙峰的巍然挺拔。他們在像鼻洞天佇賞久之,在四柏禪院用餐休憩,在千年柏樹下納涼講學,在祖居地虹溪遊玩探討,陽明先生更是將“妲溪”更名為“龍溪”,描繪出溪流之形,更寓以祥瑞之意。在龍溪上,陽明先生和弟子道友們“濯溪枕石”,賦詩識樂;在石屋中,休息賞霞,無限暢想;在雪花潭里觀秀峰奇岩,飛瀑流泉。

鯉魚壩位於陳溪鄉石筍山下。是龍溪上的一座壩,因為像鯉魚,所以名為鯉魚壩。疊式大壩蜿蜒傾瀉而下,在空中看時,彷彿一條鯉魚在水里遊,非常的靈動。這裡也是小朋友夏天玩水避暑的好地方。

連日來持續高溫,陳溪鄉下管溪鯉魚壩良好的水質和平整的壩體,成了市民高溫避暑的勝地,吸引了不少遠道而來的遊客到此戲水納涼。

人在陳溪走,如在畫中游。抬頭是巍峨石筍山,低頭是湍湍龍溪水,俯仰之間便能感受仙水秀水、竹隱陳溪的魅力。

陳溪是個歷史悠久的虞南山鄉,更是個風景絕佳的遊學勝地,境內不僅有石筍山、象鼻洞、雪花潭、神仙峽谷等山水自然奇觀,也有通澤古寺、四柏禪院、陽明祖先居住地展示館等人文景觀,除王陽明外,於吉、葛洪、陶弘景、陸遊等名人賢士的也留下了足跡和詩文,陳溪更是四明山抗日根據地的後勤基地,當年建有九廠兩院,陳溪人民為支援抗日救國事業做了重大貢獻,是紹興市愛國教育基地。

王陽明也就是王守bai仁。王守仁(du1472年10月31日—1529年1月9日),漢zhi族,幼名雲,字伯安,別號dao陽明。浙江紹興府餘姚縣(今屬寧波餘姚)人,因曾築室於會稽山陽明洞,自號陽明子,學者稱之為陽明先生,亦稱王陽明。明朝著名的思想家、文學家、哲學家和軍事家,陸王心學之集大成者,精通儒家、道家、佛家。

上虞陳溪村的虹溪村,免費開放的王陽明祖居,位於下山移民的三幢高層旁。

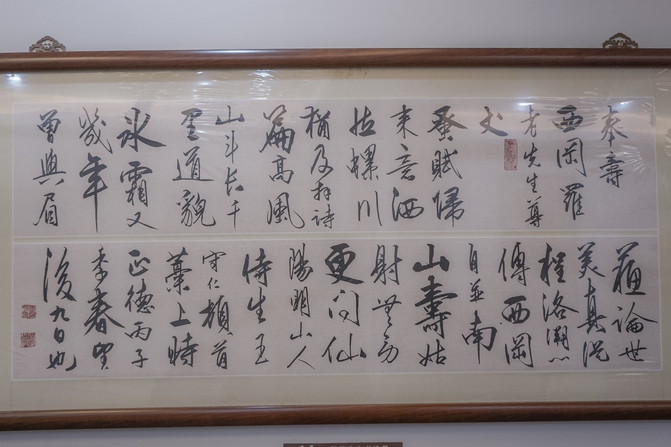

王陽明先生的書法也是蒼勁有力,行雲流水,給了一種美輪美奐的感覺。所以他不光是心學大師,也是數得上的書法大師。

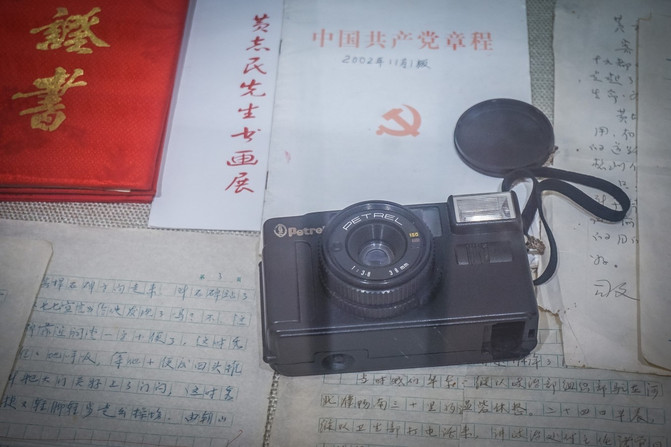

陳溪是四明山抗日革命基地之一,位於虹橋村的虹橋曬場是抗戰時期新四軍集會和操練的場所,陳溪鄉在抗日戰爭後期是新四軍浙東遊擊叢隊的後勤基地。

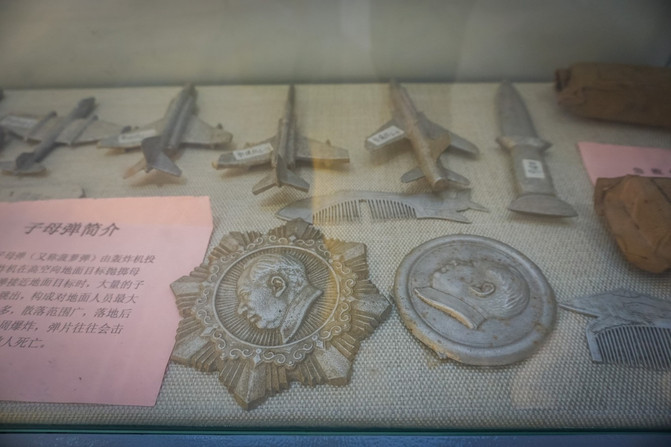

2011年初,上虞市達溪流域鄉土旅遊文化研究會在陳溪鄉開展鄉土歷史文化調查中,發現了新四軍浙東遊擊縱隊後勤支援基地的遺址。隨著歲月流逝,雖然不少珍貴文物已經毀損,但舊址依然保留了下來。而此事也引起上虞市文物管理所、上虞市委黨史研究室和新四軍歷史研究會等部門的重視。根據進一步調查,有關部門先後訪問了當地10多位老人,高齡最大的今年已94歲。老人們紛紛以親身經歷回憶起當年婦女為新四軍納鞋底,男人為軍工廠採辦手榴彈木柄和搬運軍工物資的融洽情景。同時,也有更有說服力的證據發現,找到了當年部隊借用水缸的借據和支付手榴彈木柄款的收據。

通澤大廟曾是新四軍浙東遊擊縱隊的織布廠,陳溪口村曾有軍械廠的遺址,生畈村有浙東遊擊縱隊被服廠的遺址,虹橋村有彈花廠的遺址,小陳村是浙東遊擊縱隊印刷廠的所在地等。這些遺址現今散存於各村,若經過改造、修復,更是難得的革命傳統教材。

1944年,我黨浙東敵後臨時行政委員會和浙東行政公署成立後,先後發行了在陳溪印刷的糧票,當時,部隊和黨政機關的糧食供應憑糧票即可向糧站或礱場提取大米,或向就近村交換糧食。村幹部和民眾憑換回的糧票和飯票可以結算當地糧站領取糧食和現金。糧票使用至1945年10月新四軍浙東遊擊縱隊奉命北撤。

陳溪竹隱小廚

陳溪竹隱小廚

竹隱小廚坐落在陳溪鄉濱水廣場旁石筍山下的集鎮區域,

位於農貿市場西側,地理位置絕佳,

憑藉乾淨醒目的外立面一下子就能讓人找到。

餐廳外面是一個能容納10輛巴士、50輛私家車的停車場,

完全滿足遊客停車需求。

步入廳內,放眼望去,

皆是竹元素的融合。

畫有竹子的燈籠高高掛起,

用竹子製成的農具展示區獨具一格,

蓑衣、竹簩、耕犁讓人不由得嚮往田園生活,

更有竹的仿古屋簷、竹背景牆、竹製茶杯點綴整間餐廳。

竹隱小廚主打特色農家菜,由當地人掌廚,燒出來的都是正宗當地滋味。

據史料記載,西元1513年的夏天,心學大師王陽明來陳溪尋根祭祖時,

就曾藉宿於石筍山下此地的農戶家中。

竹隱小廚的特色菜竹隱土雞煲,

選用當地散養的「竹隱仙雞」文火慢熬5個小時,

口感清香鮮美又營養滋補。

竹隱水庫魚頭選用陳溪本地水庫內的胖頭魚,

肥嫩厚質的魚肉配以剁椒去腥提味,這一口河鮮久久難忘。

特色滷鴨色澤紅潤光亮,滷汁稠濃醇口,肉質鮮嫩香甜,酥爛入味,鹹中帶甜。

自製滷香乾、醬蘿蔔均是就地取材,純正農家滋味。

五香馬蘭頭,清淡爽口的野菜香,

會讓人感覺一下子解了腸胃裡的油膩,

彷彿能體會到濕潤清爽的春天已經盡在眼前。

農家人用當地土菜和自家釀的酒招待客人,王陽明一行品嚐後連連稱讚不已。

銀鱗閃爍的溪溝魚是山中珍品,

紅燒、油炸、清蒸,

各種烹調方式均能保證這份鮮嫩的味道。

溪溝魚來自於山野小溪

竹隱市集

深藏於虞南山區的人間仙境景美,在於它沒有過多的修飾物美,則來自於大自然的饋贈遊玩陳溪後

這裡可以品嚐和帶回陳溪的山野珍品。一排有八個小店,每個小店都代表著一個村落,賣著不同的地理特色。把陳溪鄉8個村的農特產毫無保留地帶到每個遊客的身邊了~

沒有什麼能夠阻擋吃貨們對陳溪山野珍品的嚮往,竹隱集市農特產店把陳溪四季特產搬運到了您的面前。老爺子專門做竹製品,各種竹器都是親力親為。這個其實也是以前每戶人家都需要用到的東西。只不過很多人現在荒廢了,只有老爺子能夠堅持下來。

那些山裡該有的東西這裡都有,被做成了美味的小點心。

土蛋,筍乾這些山裡面的特產卻是城裡人來度假的時候帶回去的饋贈禮品

東山景區

東山景區

謝安墓

東山,又稱謝安山,位於上虞市上浦鎮境內,南距上虞城區13公里,水陸交通方便。根據《上虞縣志》記載,東晉名士謝安41歲前長期隱居此山,謝安隱居此山後,引出了許多令人神往的故事,便漸漸成了我國東南的一座名山。李白、賀知章、劉長卿、方平、蘇東坡、陸遊等,都曾盤桓其間,留下了不少著名的詩篇,成為唐詩之源。東晉昇平四年(西元360年),謝安離開東山從政,成為著名的政治家,成語「東山再起」即為此。

因為東晉謝安隱居而在歷史上聲名遠揚的上虞東山,又稱指石山。位於上虞市上浦鎮境內,曹娥江東岸,距縣城百官13公里。這是一座風景優美、交通便利的小山。

謝安墓居東山之巔,頭枕峰巒,襝衽「始寧」。左列東崗,右屏西嶺,負陰抱陽,藏風得水,乃一方福地。條石環砌的墳前,一方高過頭頂的墓碑數百年櫛風沐雨默默地挺立在這裡。謝公墓剛於去年整修完工,墓莊嚴肅穆,凸顯晉太傅的尊貴。墓地旁「始寧泉」三字清晰可辨,泉水碧綠似昔,四周古樟散發出幽遠的香味,令人思緒萬千。

謝安墓風水也是特別的好,墓的前面就是一汪清澈的水潭。這就是始寧泉,位於謝安墓前,國慶寺大雄寶殿後,為一口山塘,塘四周古樟、麻櫪遮日,邊上有一石碑,上書“始寧泉”三個古樸的篆書大字。此泉似為舊日始寧別墅一景。

從謝公石像向南延伸有一神道,長108米、寬4.5米,全部用東湖石砌成。神道旁松柏修篁綠葉初長,石虎、石馬、石羊、石狗分列,分別代表了節、忠、孝、義的。石像、墓及始寧泉形成三位一體的景觀組團,體現了謝安的地位及其在東山文化中的關鍵位置。

太傅祠佔地8畝,建築面積660平方米,結構古樸莊重,主殿為單層重簷歇山頂結構。據介紹,太傅祠主體工程從去年5月開工至現在已基本完工,目前正在抓緊殿內裝修和環境配套,圍牆內壁的將軍碑林正在加快建設。晉太傅文靖公謝安、康樂公謝玄、襲康樂公謝靈運等三尊木雕已經運到,將安放在太傅祠主殿,主殿兩邊牆上還將配置「東山四友圖」、「東山教子圖」、「淝水大捷圖」等壁畫。

謝安在朝廷上遭到他人的嫉妒,皇上對他的態度也是忽冷忽熱,讓謝安很生氣,就辭職隱居。隱居之後想念家鄉的他就興修土木,把隱居的土山改為了東山。 383年,秦國的苻堅開始南下,徵討晉國。這時的皇帝想到了謝安,就讓謝安回來,並且封了謝安為徵討大都督,謝安並沒有推辭,而是尊了皇上的旨意,跟苻堅抗戰。正是那淝水之戰,讓謝安再次被朝廷重用,升職,當時和苻堅的淝水之戰,謝安是穩坐東山下棋,最後敵人中計了,落敗而逃,所有人都佩服謝安。著名的以少勝多的戰役就是以謝安為領導的淝水之戰,這場仗救了東晉,後來被召入朝中,成為了吏部尚書。謝安打了勝仗,當時因為是寧遠隱居,也不出來做官,後來到了40多歲才出山,又因為他長期在東山隱居,所以出來做官的這件事情,被稱為東山再起。

東山北麓重建的太傅祠映入眼簾。原中國書法家協會主席沈鵬親筆提寫的「東山再起」四字豁然在目,氣度非凡。太傅祠主要呈現給世人的將是謝安豐富的人生經歷以及謝氏家庭的淡泊和輝煌。

謝公石像凝神佇立,目光中仍有指揮萬馬千軍的氣度,又有淡定安然的情韻,這樣千年不變。

風情街夜市

風情街夜市

夜幕降臨的上虞,華燈初上,江景婆娑,涼風習習。與這座美麗城市相得益彰的美食、文化盛宴也趁著夜色熱鬧開啟。

上虞文化旅遊風情街週五夜市活動便在這夜色中拉開了帷幕。夜市坐落在文化旅遊味非常濃的風情街,於是這夜市便顧名思義是「風情街夜市」了。

風情街夜市自2019年8月2日起,每週五晚7點至9點,於中華孝德園·文化旅遊風情街舉行。短短半年多時間,每週五晚間的客流量持續上升,尤以表演區和特色展位區的人氣最高,夜市活動區域更是從風情街擴展至中華孝德園內,在上虞取得強烈反響,期均人潮超過2萬人次,成為上虞及週邊地區市民及遊客的網紅打卡地。

文創產品、農創產品、四季仙果、農副特產等刺激著市民遊客的味蕾,也喚醒上虞這座中國最佳休閒小城愜意的夜生活。風情街夜市以鄉鎮特色館、農小二聯盟館、大通電商館、集團文創館、最美人物館等16個場館為基本依托,開闢了「非遺市集、美味市集、文創市集、四季仙果、文化記憶與特別展示」六大特色展區,「唐詩裡的中秋」、「祝福祖國」、「孝滿金秋」、「穿起秋味」等一個個應時應景主題在夜市中透過小型音樂會、實景詩歌朗誦、現場快閃、文化沙龍等形式得以呈現,讓夜市的文化特色更俱生命力。

夜總是不耐寂寞的,在星星點點星空燈普照的街面上,溢出喧鬧聲,整齊支開一排排小巧的展位,不同的展位有著不同的風格,或清新脫俗,或簡單質樸,卻不影響其蘊藏深處的熱情。風情街夜市的顏色是五彩斑斕的,燈光把夜晚點的透亮,熙來攘往的遊人,體會「人間值得」;風情街夜市的心情是安逸灑脫的,品一壺好茶賞一台「戲文」。

記憶中的上虞故事,風情街夜市的味道是芳香四溢的,從崧廈臭豆腐到謝塘五香乾,帶走「虞香美味」。這樣的夜市自然喧囂無比,而夜市外的曹娥江亦寧靜自然,交織在一起,猶如黑暗中的夜明珠,一閃一閃,璀璨華麗。

越夜越熱鬧,來風情街感受真實的夜市人生吧,在夜市逛一逛,品風情文化,食人間煙火,那一幅幅「看得見風景、記得住鄉愁、感受到幸福、載得動夢想」的新時代城市夜間圖景,必將在虞舜大地上更生動地展現。

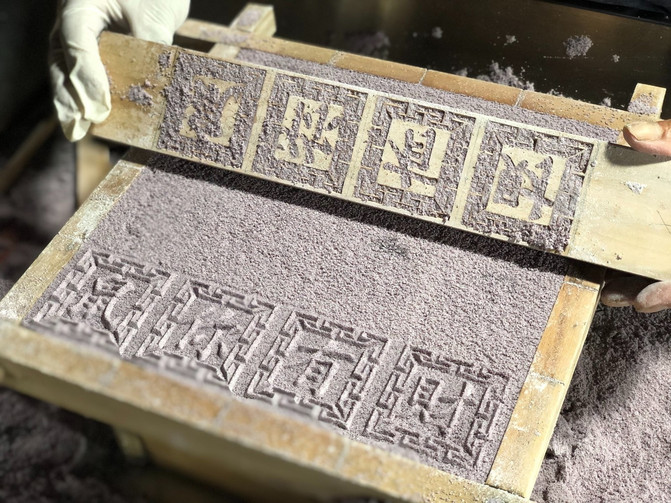

在這裡不光是為了買東西,可以看它的製作過程,這個製作過程也是一種享受。

瓷源文化小鎮

瓷源文化小鎮

東漢時,中國最早的瓷器在越窯的龍窯裡燒製成功,因此,越窯青瓷被稱為「母親瓷」。上虞是越窯青瓷的發源地,境內古窯址密布,其中小仙壇窯址於2006年被國務院核定為全國重點文物保護單位,禁山窯址被評為2014年度全國十大考古新發現。

瓷源文化小鎮藝術引領區位於上浦鎮上風老廠區,佔地191畝,建築面積約17萬平方米,總投資5億元,主要有陶藝術中心、接待大樓、美術館、白明大師工作室、景德鎮陶瓷大學上虞陶瓷高等研究院、顧氏越窯青瓷基地、古越軒收藏館、越青堂總部、中心廣場、後勤接待中心、入口廣場、藝術家工坊、研學旅行營等建設內容,目標是建造成為全國瓷源文化傳播新高地,並以整個瓷源文化小鎮為依托,創建國家級研學旅行營地。

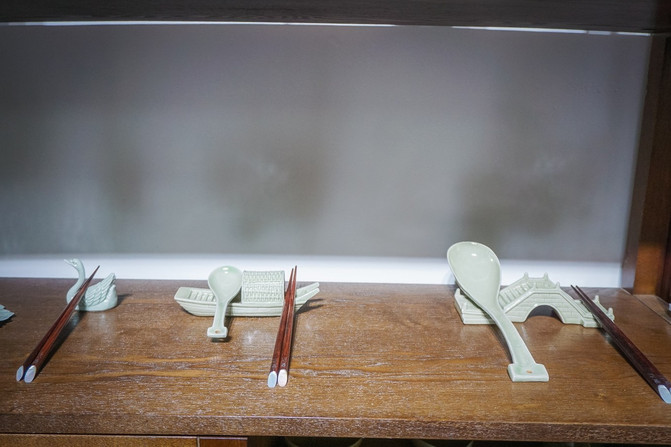

好,是這裡的匠人精心製作的三套件,就是為了應付疫情的公筷公勺組合。

根據大師介紹,這個燒製的過程也是非常的麻煩,這個泥土的韌性也是要求相當的高。如果韌性不夠,燒了以後就會化掉,如果韌性太高就會燒不透,所以做這些小東西非常的費心思。我

這些素胚 的小像也非常的有意思,他們會被做成放名片的架子上面的一個小飾物,這些做得相當的靈動。

這個紋路真的是非常的好看,菱形裡面還有小菱形。不用說燒製過以後就算這樣沒燒製,前面也是相當的養眼。

這些天鵝可能就是用來擺筷子的吧。雖然是模子裡出來的,但是也做的相當的這讓我想起了那首著名的鵝,鵝,鵝,曲項向天歌,白毛浮綠水,紅掌撥清波。這些模具是用石膏做的。穿黃衣服的阿姨在這裡工作,是來修毛坯飛邊的。

這麼大的畫燒製出來應該也比較麻煩吧。

展間裡還有各時期的陶罐以及仿製品。

這些瓷器做的相當的精緻,而且繁瑣是上面的人也是栩栩如生。生動地為我們展現了數千年前的。生活場景。

這裡既可以參觀,也可以動手,在這裡有個教學點。小朋友們都來這裡學習製作陶瓷陶藝。

這些來研讀的小朋友裡面或許以後就有一個陶藝大師的出現。

鳳凰山遺址

鳳凰山考古遺址公園位於紹興市上虞區上浦鎮大善小塢村的鳳凰山東麓,隸屬於瓷源文化小鎮文化展示板塊,是紹興地區首個青瓷主題文化遺址公園。

公園以鳳凰山窯址、禁山窯址等上虞早期越窯重要考古發掘遺文化景觀、傳統聚落景觀、整個考古遺址公園的核心區域。遠遠望去秀麗的山脈倒映在清澈的水面上,這個友誼水庫建於1983年。

越窯青瓷文化圖片展。整個公園的設計尊重自然現狀,包括這些山山水水,堅持考古遺址保護和最小幹幹預,堅持可持續發展原則,透過生態修復環境提升促進旅遊開發,呈現給我們一個看得見青山,望得見碧水,記得住鄉愁的青瓷文化遺址公園。

看到的這3條保存完整的龍窯,是2014年5—10月,由浙江省文物考古研究所聯合上虞越窯青瓷發展研究中心開展考古發掘的成果,發掘面積800平方米,揭露了3條窯床,出土了大量高品質成熟青瓷器。 (江南因為潮濕多雨,窯爐多依山坡而建,如龍似蛇故名龍窯),3條龍窯分別是東漢、三國和西晉時期的窯爐。均為斜坡狀長條形龍窯(東漢長12.8米,三國長13.2米,西晉長14.2公尺)。還有現場也展示了一部分考古發掘出土的器物。

越窯青瓷樽、這件是越窯青瓷雙魚洗、這件是越窯青瓷雙唇罐,這些器型都比較碩大,胎體細膩緻密,釉色瑩潤飽滿,製作與裝燒工藝高超,代表了從東漢到三國西晉時期上虞成熟青瓷發展的第一個高峰。

這是東漢龍窯,很明顯三段式(最下面是火膛,中間是窯床,上面是窯尾部分)。窯尾保存較好,由貯煙室、排煙孔及排煙室三個部分組成。貯煙室呈長方形,底部平坦,呈青灰色燒結狀,極為堅硬,不見鋪砂現象。貯煙室後端為排煙孔,以土磚砌築直牆狀,下設六個方形排煙孔,上方以土磚作蓋。排煙孔向後匯集整合一個橫向長方形的排煙道。

上虞作為中國青瓷的發源地,曹娥江兩岸青瓷窯址星羅棋布,發現有商至宋歷代古窯址近400處,現擁有小仙壇青瓷窯址、鳳凰山窯址群等2個國家級重點文物保護單位,窯寺前青瓷窯址、鞍山龍窯遺址等2個省級文物保護單位,晾網山窯址、長宇灣窯址等11個區級文保單位。上虞博物館有2萬餘件藏品,越窯青瓷佔了將近一半,越窯青瓷被稱為\"母親瓷\",越窯青瓷是上虞的一張重要城市名片,傳承弘揚青瓷文化,

越窯青瓷館

越窯青瓷館以「瓷」為核心,以上虞濃重的瓷器歷史,透過時間軸-商、週、春秋戰國、東漢、三國西晉、唐朝、五代、北宋、現代梳理史上瓷器的演變,還原瓷器大家的盛況,打造上虞瓷器產業寓教於樂的網紅展館。

匠心尋得瓷中韻,青瓷片裡悟傳承。上虞越窯青瓷陳列館不僅將作為青瓷文化的展示館,更將作為中華文化博大精深的象徵。

中華孝德園

中華孝德園拜謔大舜,從領悟孝道明德中獲得永恆的力量。

東大門孝德門採用我國漢明器中早期高層建築風格,加以抽象形成四柱牌坊式的構建,古樸大氣,莊嚴雄偉,體現出中華孝德的源遠流長,強化了景區對虞舜、曹娥孝德的紀念性。 ,在上虞的曹娥江畔,鳳凰山麓,矗立著一座「天人合一,大象無形,原始古樸,大氣粗獷」的大舜廟,它和紹興的大禹廟是浙江自唐宋以來最有名的兩大祭祀場所。經過千年的風雨後,它依然默默地傳承著我們中華民族的孝道和明德,

走進這巍峨莊重、古樸大氣、環境清麗、文化深厚的文化旅遊景區,感受中華民族的孝德文化,欣賞精美絕倫的建築和雕刻藝術。景區是以虞舜和孝女曹娥兩個中國古代道德、孝德典範為核心題材而建的,是一個孝文化主題樂園。除了大舜廟,還有「江南第一廟」之稱的曹娥廟。大舜是中國古代「三皇五帝」之一,他在「父頑、母嚚、弟傲」等情形下,依然百般忍讓、以仁義孝悌之心感化家人,被列為二十四孝男之首。大舜和曹娥是孝行的典範,他們都為上虞人,孝德文化已成為上虞文化一抹鮮麗的亮色,也成為上虞的名片,上虞因而被命名為「中國孝德文化之鄉」。

往山坡旁的遊步道走,看到的是神州舜跡石刻藝術,這十八塊各具特色的石雕生動地展示了舜帝的一生。

大舜廟的雕刻藝術最著名的是「三雕」-石雕、銅雕和木雕。大家請看,山門廣場上的這五塊「青石地雕」就是非常典型的石雕作品。這五幅古樸、精美的青石地雕,看似簡單,卻展現了人類從遠古走向漢代的五個不同時期的文化。大舜廟的建築為秦漢風格,使它更具新穎性和獨創性。大舜廟的設計,在秦漢建築的條石結構基礎上,運用了青銅這種現代裝飾元素,既突出了遠古時代的粗獷古樸,又符合現代人的審美意趣,是一種古代與現代的完美融合。

一塊青銅夔龍圓盤鑲在淺灰色的照壁上,青銅夔龍圓盤是商代青銅器裝飾上的夔龍形象,這是一種圓形卷狀的龍。大家請看,夔龍的頭部在圓盤的中間,雙目圓瞪,眉鼻相連,嘴角呈勾狀,裝飾味很濃,龍的身軀沿著圓盤的邊沿環繞蟠曲,顯示出一種潛在力量的伸長和發展,這種捲曲圓狀的夔龍又叫蟠龍。它為大舜廟增添了幾分神秘而威嚴的氣氛。漢代寺廟大多裝飾有夔龍,主要是起到驅妖避邪的作用。

大舜廟的所有屋面,沒有一個是採用瓦片的,而是選用福建的花崗岩鋪裝而成,顯得更加粗獷、厚重。石雕、銅雕、木雕等雕刻藝術的美在其中也得到了充分的展現。廟宇的屋頂,你會發現有9隻青銅脊獸,攢尖頂上一隻,八條垂脊上有8只,這些青銅脊獸,均製作成鳥狀,稱鳳鳥。雄的稱鳳凰,雌的稱凰,合起來稱鳳凰。它是中華民族理想化的神鳥。一般的建築脊獸都是頭朝外的,而匍匐在大舜廟屋脊上的8只鳳鳥頭是朝內的,它們共同朝著中間頂部那隻展翅欲飛、高雅端莊的鳳鳥,似作朝拜之勢,寓意「百鳥朝鳳」。

這座青銅像就是大舜了。舜,是中國遠古時代的聖明之帝。這座青銅大舜像是整座大舜廟的靈魂所在。象徵古代帝王九五至尊的威儀。大舜本是原始社會部落的領袖,其服飾原始而荒蠻。創制者為體現其莊重,將服飾作了大膽的革新,以漢代冠袍來裝扮這位古代的帝王。只見舜帝頭戴束髮冕冠,身著厚帛布製作的寬袖大袍,右手揚起,似在召喚子民,左手護膝,給人一種親和力。造型介於人、神之間,大舜像的背景是一幅由無規則線條組合而成的抽象畫,隱約可見日月。寓意天地洪荒,混沌初開時期,大舜像兩邊分別放著青銅大鐘和大鼓。用於祈禱、感化、超度眾生。還有的說法是,人有108種煩惱,鐘鳴108響,以盡除人間煩惱。鐘聲深沉、洪亮、綿長,能震撼人心。

左右二側上方陳列的是原百官舜帝廟中的楠木樑柱,它是至今保存最完整的歷史遺存物,也是上虞人民敬仰大舜、傳承虞舜文化、弘揚孝德精神的歷史見證,具有很高的歷史價值。

是大舜廟景區內的鎮園之寶-舜耕群雕。它是以「象耕鳥耘」的典故為背景,由國際工藝美術大師韓美林設計製作的,是目前國內乃至亞洲最大的群雕石像。

這群舜耕群雕,形象展現了舜披星戴月勞作,象為之耕,鳥為之耘的場景。舜耕群雕總長68米,高27米,採用北京房山的芝麻白花崗岩雕刻而成。它由虞舜像,8隻大象和六隻小象組成,其中虞舜立於大象背上,左手扶犁,右手擎托日月星辰,氣宇軒昂。每隻象的身上都雕刻了吉祥紋飾,尤其是6隻小象,在像群周圍嬉戲,生態各異,栩栩如生,為整組作品注入了靈氣。遠遠看去,大舜駕馭群象耕作,一派奔騰景象,魏偉壯觀。這一巨雕用了1萬餘噸花崗岩毛石,這些毛石分成1251塊,在河北製作後,大像石塊用51輛30噸大卡車才運完。其體量之大,氣勢之恢宏,堪稱亞洲第一。