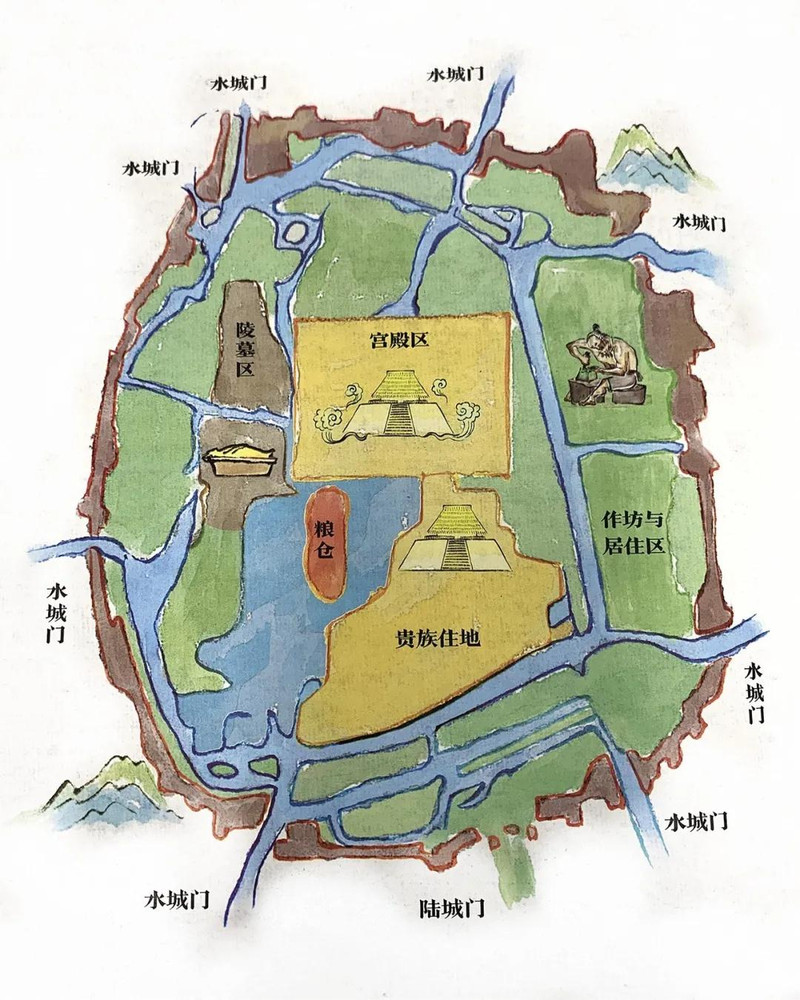

五千年前,依據「以山為郭、天地之中」的理念,良渚人在現今浙江餘杭的一處平原濕地上建起了王城。

王城的中心是宮殿,台基有十幾公尺高,面積有0.3平方公尺。內城面積約3平方千米,有四個故宮那麼大;外郭城面積約6平方米,有八個故宮那麼大。王城的北面和西面,有龐大的水利系統。最遠的水壩,距離王城有十幾千公尺。

這是目前所知的中國境內新石器時代最大的城址,2007年發現時被稱為「中華第一城」。

選址

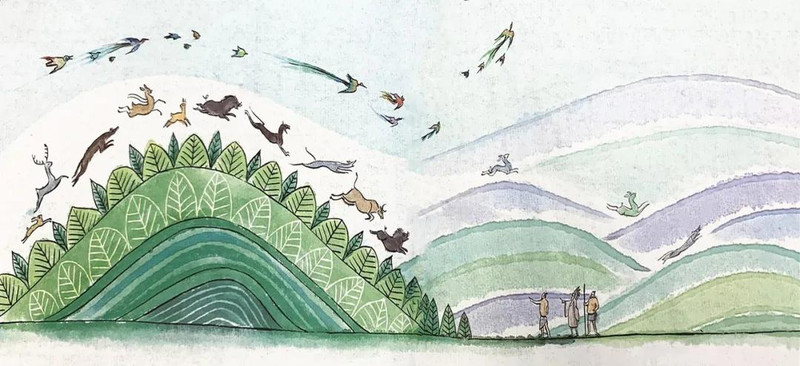

都城要建在哪裡?良渚人經過了精心勘察,他們依據這裡的山川地理,做了周詳的規劃。

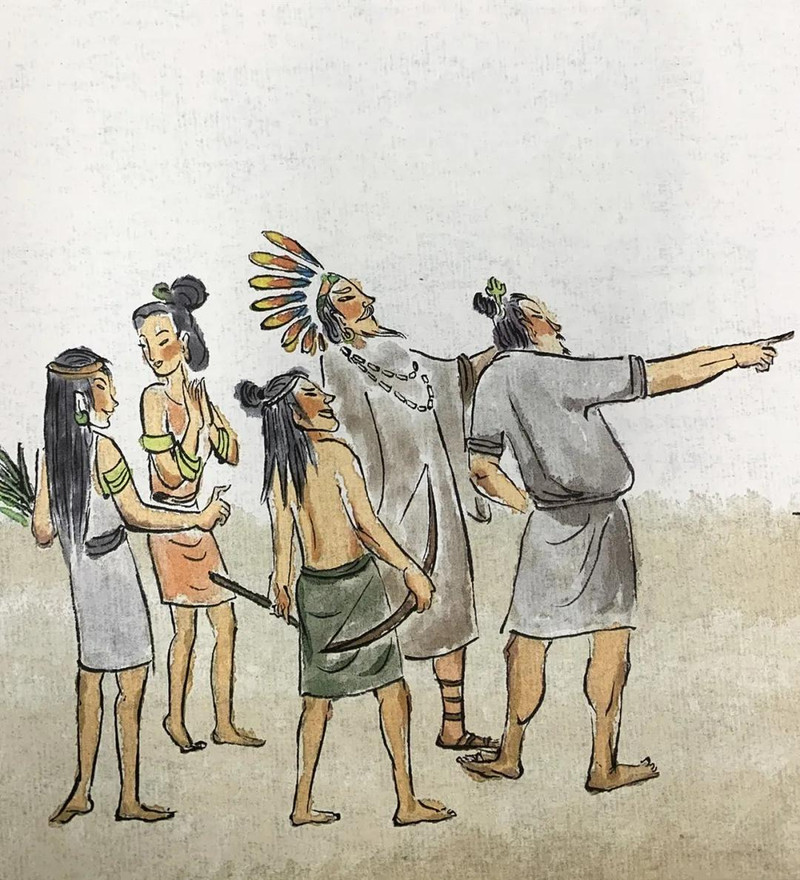

建城的位置定在大雄山和大遮山之間的中心位置,西面是現在杭州市瓶窯鎮的窯山。從城的中心到三面的山腳下是等距離的,都是3千公尺。

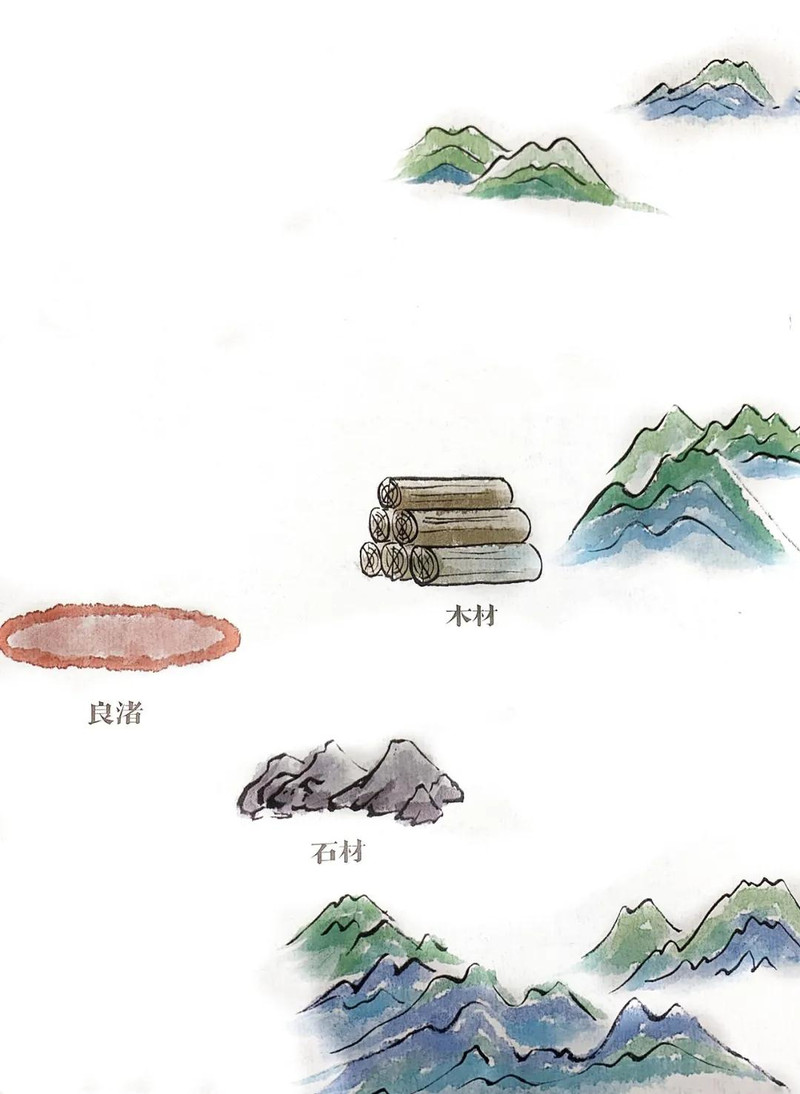

這裡依山,也傍水。良渚人能比較便利地從山上取得石材、木材等。同時,位於廣闊的河網平原,稻作捕魚,水路交通也很方便。

規劃

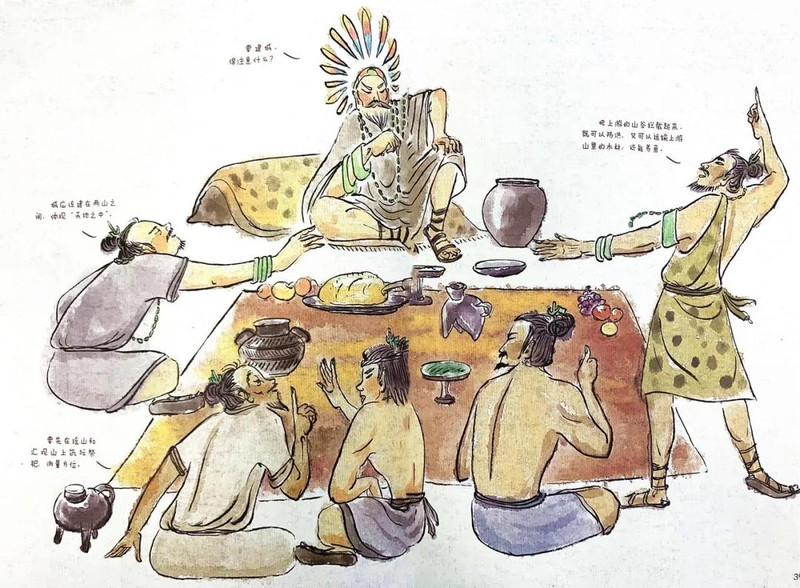

聰明的良渚人在建造都城前,也進行了一系列的研究探討。

宮殿

宮殿也很重要

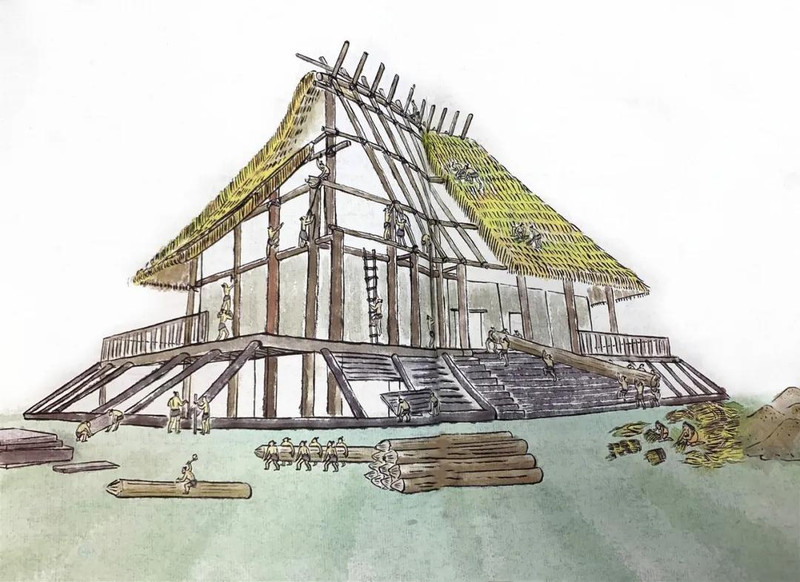

在王城的中心位置,良渚人堆築起一座十幾公尺的高台,作為宮殿的地基。我們稱它為「莫角山」。

整個高台,東西長630米,南北寬450米,高12-16米,有200多萬立方米的土。在宮殿之間,良渚人用沙土鋪成了7萬平方公尺的廣場。

考古學家發現,這十幾公尺的高台土層之間並沒有間歇停留的痕跡。這說明,這「山」是在短時間內堆築起來的。

良渚人運來巨木,在莫角山上建了宮殿,考古發現的木頭,長14-17公尺。

五千年前,良渚國王就是站在這個十多公尺的高台上,俯瞰全城。他的心裡一定很自豪吧!

祭壇

要建城,離不開勘測

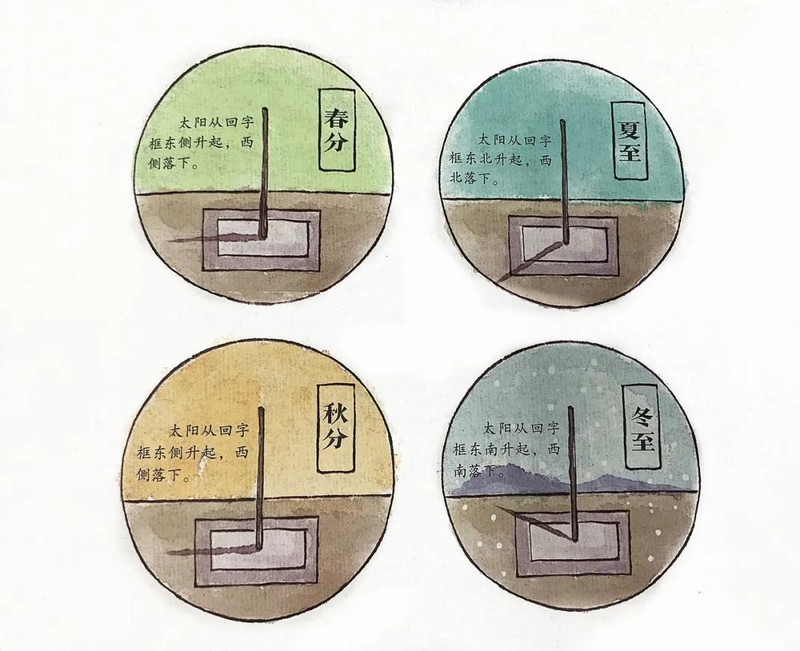

良渚人在東北面的瑤山和西北面的匯觀山上分別建起了祭台,用來確定方位和觀測測年。

良渚人在這裡看太陽、看月亮、看星星...祭壇可以說是最早的天文儀器,人們透過觀測日出日落的方位來測年,後來才有了測定日影長度的圭表。

一代世代的先民觀測日出日落的方位,觀察日影的變化,記錄日月在天空中的運行軌跡,才漸漸形成了成熟的天文曆法。農業產生離不開曆法知識。中國是世界上最早掌握曆法的國家之一。

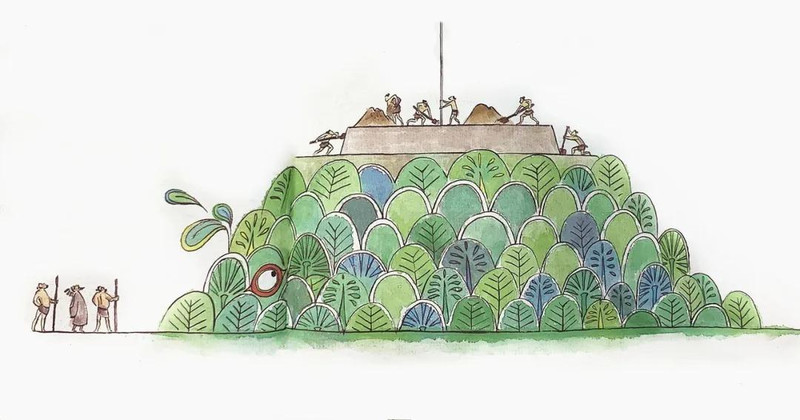

築城

在修水壩、築宮殿的同時,良渚人還在規劃興建宏偉的城牆。

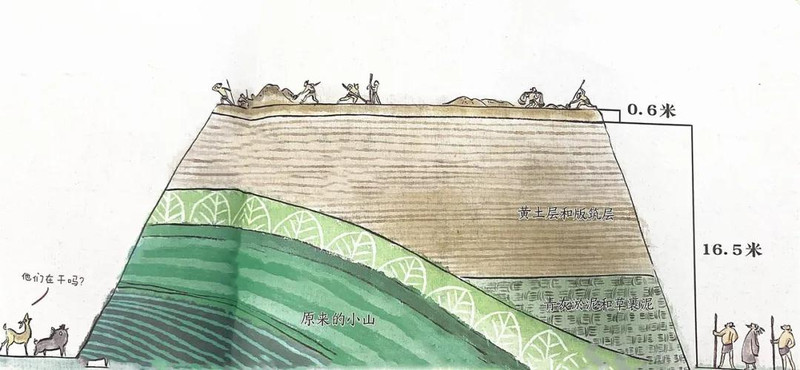

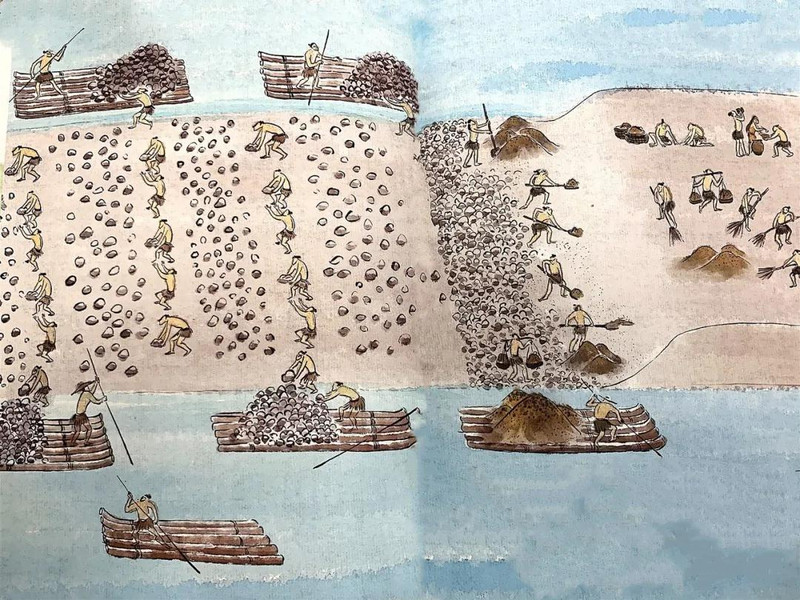

一般修城牆, 先挖護城河,再用河裡的土來築牆。但良渚人不一樣,他們在城牆底部鋪了許多石頭作為地基。為什麼這麼做?因為良渚古城是建在沼澤地上的,石頭地基不但堅固,能防止雨季洪水侵蝕,還能避免地下水滲透上來。

鋪好了石頭,良渚人再用從附近山上運來的黃黏土堆築城牆。這麼有技術含量的做法,在世界同時代的遺址中尚屬首見。

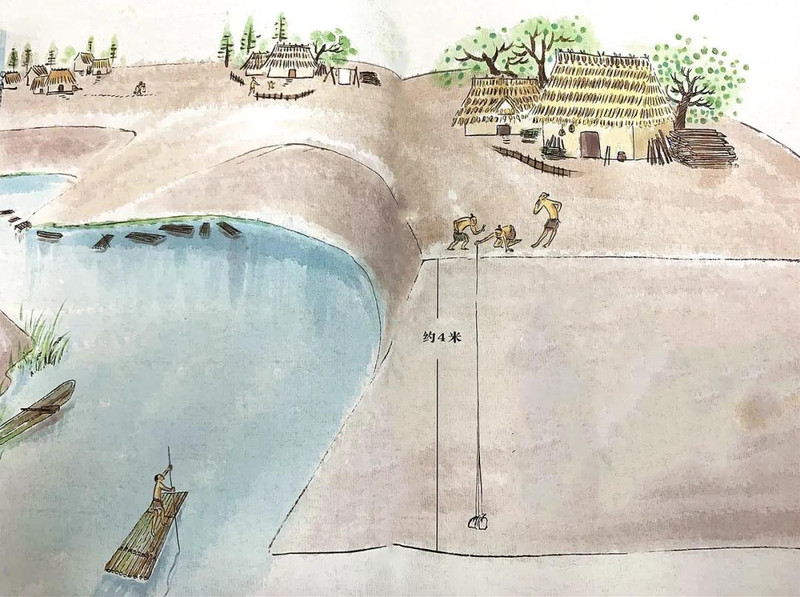

良渚古城有多氣派?看看城牆就知道了。

東西南北四面城牆,每段城牆的長度都超過了100公尺。城牆不但長,還很厚,最窄的地方約20米,最厚的約150公尺。

現存最高的北城牆有4公尺高,據此,考古學家算了一筆帳:這麼大的工程量,假設三個人一天挖一土方,一萬個人大概要連續工作一年。

考古學家也發現,城牆的修築是不間斷的。這說明修城牆的時間可能更短,這就需要更多的人才能做到!而且,工人們做工還需要工具和食物,以及其他後勤支援。

無論是水壩的建造或城牆的修築都說明:五千年前,良渚人的組織能力已經相當強了。

隨著居民人數的增多,城裡住不下了,良渚人開始在城外建造居住地。居住地一般是寬二三十公尺、長幾百公尺的高地,邊緣用木板做護岸,讓船隻可以直接靠到岸邊。