2014年2月28日,上午,我參觀了浙江省博物館孤山館區。浙江省博物館位於杭州市西湖區,成立於1929年,原名“浙江省立西湖博物館”,1976年改為現名。 2006年,浙江革命歷史紀念館歸併浙江省博物館管理。 2009年武林館區(包括浙江革命歷史紀念館)建成對外開放。浙江省博物館經過九十餘年的發展,成為浙江省內規模最大的收藏、展示、研究於一體的綜合人文科學博物館,分為孤山館區、文瀾閣、西湖美術館、武林館區、黃賓虹紀念室、沙孟海舊居、文保科研基地這七個景點。

浙江省博物館館藏文物十萬餘件,其中一級品158件。收藏品有新石器時代河姆渡文化的人工栽培稻和漆碗;良渚文化的綢片和麻布;春秋戰國時期越國的各種青銅兵器、青銅農具、印紋陶和原始瓷;從東漢至明代各個青瓷窯系的一批標本;還有大量的古代書畫,其中有唐代宗教畫彩繪淨土變圖,元代繪畫大師黃公望《富春山居圖》卷的一半(另外一半現藏台灣),明代繪畫大師張宏《西山爽氣圖》卷。古書畫多數是明清時期的,近現代名家的作品中,光是山水畫大師黃賓虹的作品就有3700多件。浙江是出現資本主義經濟萌芽較早的區域和太平天國後期的戰略要地,其經濟史料和革命文獻該館均有收藏。

浙江省博物館孤山館區位於水光瀟灩、風景旖旎的杭州西湖孤山南麓,東銜白堤和平湖秋月景點,西接西泠印社,自然和人文景緻得天獨厚。館區佔地2萬多平方米,建築面積7,360平方米,主要由主樓、浙江西湖美術館及皇家藏書樓文瀾閣組成。主樓主要有三層,設有陶瓷館、青瓷館、漆器館等展館,一樓主要展出一些陶器,二樓、三樓主要是瓷器,二樓主要是一些越窯瓷、龍泉瓷等,三樓是明清以後或更晚期一些的瓷器,而且每層都有3D觸控板,可全方位的看展品。孤山館東側的浙江西湖美術館主要展示一些書畫作品,另外還有兩個專題展示館:黃賓虹書畫館和呂霞光藝術館可供參觀。此外,博物館主樓和西湖美術館每年會不定時舉行不同的臨時展覽。

中國是世界上四大文明古國之一,對人類社會的進步與發展做出了許多重大貢獻。在陶瓷技術與藝術上所取得的成就,尤其具有特殊重要意義。在中國,製陶技藝的產生可追溯到紀元前4500年至前2500年的時代,可以說,中國發展史中的一個重要組成部分是陶瓷發展史,中國人在科學技術上的成果以及對美的追求與塑造,在許多方面都是透過陶瓷製作來體現的,並形成各時代非常典型的技術與藝術特徵。早在歐洲掌握製瓷技術之前一千多年,中國已能製造出相當精美的瓷器。從中國陶瓷發展史來看,一般是把「陶瓷」這個名詞一分為二,為陶和瓷兩大類。通常把胎體沒有緻密燒結的黏土和瓷石製品,不論是有色還是白色,統稱為陶器。其中把燒造溫度較高,燒結程度較好的那一部分分稱為“硬陶”,把施釉的一種稱為“釉陶”。相對來說,經過高溫燒成、胎體燒結程度較為緻密、釉色品質優良的黏土或瓷石製品稱為「瓷器」。對中國傳統陶瓷的發展,經歷過一個相當漫長的歷史時期,種類繁雜,工藝特殊,所以,對中國傳統陶瓷的分類除考慮技術上的硬性指標外,還需要綜合考慮歷來傳統的習慣分類方法,結合古今科技認識上的變化,才能更有效地得出歸類結論。

浙江省博物館孤山館區的陶瓷館,以實物系統地介紹了中國陶瓷的發展史,突顯了浙江有關地區的歷史地位。 「一部中國陶瓷史,半部在浙江,一部浙江陶瓷史,半部在龍泉。」這是中國陶瓷考古泰鬥陳萬裡先生對浙江和龍泉青瓷的高度評價。 「崑山片玉」典故始源自於《晉書》,講述的是晉武帝泰始年間,吏部尚書崔洪舉薦鄒當左丞相,古籍雲:「武帝於東堂會送,問詬曰: \'卿自以為何如? \'詬對曰:\'臣舉賢良對策,為天下第一,我猶桂林之一枝,崑山之片玉\'”。他自我評價「我就像月宮裡的一段桂枝,崑崙山上的一塊寶玉」。後人用「崑山片玉」比喻珍貴稀有之物或難能可貴的人才。 《崑山片玉》陶瓷展,展廳面積達1200多平米,展品分三個單元,分別是“源頭活水,一枝獨秀”、“名窯輩出,枝繁葉茂”、“春風化雨,異彩紛呈”,共有各個歷史時期的陶瓷文物400餘件。講述陶瓷自新石器時代發展的歷史及其枝繁葉茂、百花齊放的歷程,依托豐富而係統的陶瓷文物,向大眾生動展示了浙江古代陶瓷工藝成就和對世界文明作出的巨大貢獻。

《崑山片玉》陶瓷展第一單元是“源頭活水,一支獨秀”,展出了新石器時期、商周及東漢中晚期的陶器、原始瓷和小仙壇瓷器。浙江在新石器時代便有發達的製陶業,各個不同文化遺址出土的陶器,品種豐富,實用美觀,體現了很高的工藝成就和鮮明的地域特色,它們是勾綴遠古先民生活鏡像的重要實物,是中華文明曙光出現前蒼茫天宇中一個個不可或缺的閃亮星辰,是孕育瓷器這棵幼苗的肥沃土壤。商周時期,浙江開始大量生產印紋陶,並以印紋硬陶的生產為淵源,開拓了原始瓷的生產先河,這是浙江先民的獨特創造,精美的原始青瓷,不僅滿足了普通百姓的日常飲食之需和貴族階級的喪葬禮儀,而且為成熟瓷器的出現奠定了紮實的技藝基礎。東漢中晚期,是世界陶瓷史和物質文明史上一個重要的紀元,因為瓷器在這一時期創燒成功,同時有一個美麗的江南小山嶴被濃墨重彩的載入了史冊,它坐落在上虞的曹娥江邊,擁有一個神奇的名字-小仙壇,誠如仙人煉丹一樣,這裡是舉世公認的瓷器誕生地,魚化龍,鳥變鳳,完成了陶瓷史上劃時代的跨越。春風江南,星火燎原,從此浙江瓷業生機盎然,一枝獨秀。

中國在新石器時代的早期就發明了陶器,最早發現的是仰韶文化。新石器時代的陶器,從陶質區分,有紅陶、灰陶、黑陶、白陶和彩陶;從工藝上區分,有手製、模製、慢輪、快輪;從紋飾上區分,有壓印、拍印、刻畫、彩繪、附加堆紋、鏤孔;從陶窯結構區分,有橫穴窯與豎穴窯。正是這些風格迥異,不同的類別,創造了新石器時代絢麗多姿的陶器文化。我國新石器時代的陶器分佈相當廣泛,南北各地都有大量實體資料出土。其主要分佈區域有黃河流域、長江流域、東南沿海及北方地區等。黃河、長江中上游地區以彩陶聞名,下游地區以工藝精緻的白陶和黑陶著稱;東南沿海地區以印紋硬陶為代表;北方地區則以富有民族特色的陶器造型稱奇。各地區的陶器都有其獨特之處,但彼此之間又存在著內在的連結。製陶術的發明,至今仍是一個未解的文化之謎,但新石器時代早期已出現製陶術則已被考古發現的實物資料所證明。在我國江西省萬年縣仙人洞、廣西壯族自治區桂林市甑皮岩等新石器時代早期遺址,均出土過距今10000多年的陶器。在陝西省華縣老官台、浙江省餘姚市河姆渡、河北省武安縣磁山、河南省新鄭縣裴李崗、甘肅省秦安縣大地灣等新石器時代武安縣磁山、河南省新鄭縣裴李崗、甘肅省秦安縣大地灣等新石器時代時代中期遺址,均出土過距今約7000—8000年的陶器。這些陶器的燒成溫度約在600—700,顏色有紅、灰黑等,帶有一定的原始性,是研究早期陶器的重要實體資料。

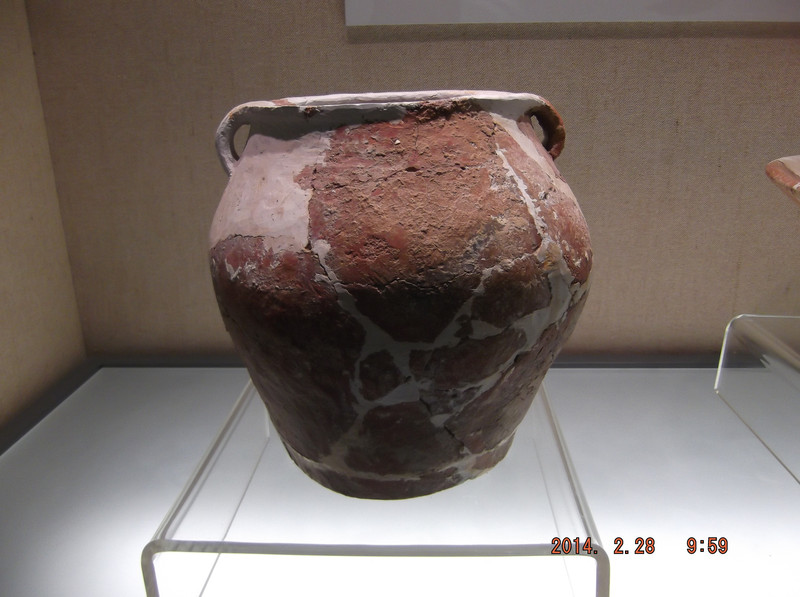

上山文化,是浙江境內發掘並命名的最早的一處新石器時代文化,距今約8400至11400年,發現於浦江黃宅鎮上山而命名,出土的陶器是目前所知最古老的陶器。跨湖橋文化,距今7000至8000年,發現於蕭山跨湖橋,有大量陶器、骨器、石器、木器和人工栽培稻米等文物。河姆渡文化,分佈於杭州灣南岸寧紹平原及舟山群島的新石器時代文化,距今6000至7000年,因最早在餘姚河姆渡村發掘遺址而得名,在整個南方地區新石器時代考古中具有坐標式的意義,陶器種類豐富,以夾灰黑陶為主,另有少量夾砂陶和彩繪陶等。馬家浜文化,因嘉興馬家浜遺址而得名,分佈在浙北與蘇南一帶,距今6000至7000年,以夾砂陶為主,許多遺址還發現了製作精美的玉器飾品。崧澤文化,因首次發現於青浦崧澤村而命名,距今5300至6000年,是新石器時代中晚期的一處史前文化,製陶業掌握了輪製技術,火候把握自如,出現了灰胎黑衣陶。

陶器的發明是人類文明的重要進程,是人類第一次利用天然物,按照自己的意志創造出來的一種嶄新的東西。陶器是用泥巴(黏土)成型晾乾後,用火燒出來的,是泥與火的結晶。我們的祖先對黏土的認識是由來已久的,早在原始社會的生活中,祖先們是處處離不開粘土,他們發現被水浸濕後的粘土有粘性和可塑性,曬乾後變得堅硬起來。對於火的利用和認識歷史也是非常遠久的,大約在205萬年至70萬年前的元謀人時代,就開始用火了。先民們在漫長的原始生活中,發現曬乾的泥巴被火燒之後,變得更加結實、堅硬,而且可以防水,於是陶器就隨之而產生了。陶器的發明,它揭開了人類利用大自然、改造大自然、與大自然奮鬥的新的一頁,具有重大的歷史意義,是人類生產發展史上的一個里程碑。

黑陶,出生於中國新石器時代,古老的中國陶技藝,有黑如漆,聲如罄,薄如紙,亮如鏡,硬如瓷的美譽。在史前文明時代,先民採用黃河或長江流域的膠質粘土以還原焰燒製工藝燒製而成的黑色陶器,燒製溫度約900~1000左右,有泥質黑陶、夾砂黑陶、細泥黑陶三種。其成型技術從初期的以泥片貼築成型發展至泥條盤築,再到輪製時期巔峰的快輪手拉坯成型。黑陶器也從最初的粗糙發展到極其精美,以龍山文化遺址出土的蛋殼黑陶高柄杯為典型代表,其高超精湛的製作和燒製工藝,在現代也是難以達到的高難度工藝。它是中國新石器時代(距今約10000~5000年)製陶工藝的一個高峰,是與中國古代彩陶製陶工藝相媲美的光輝創造。

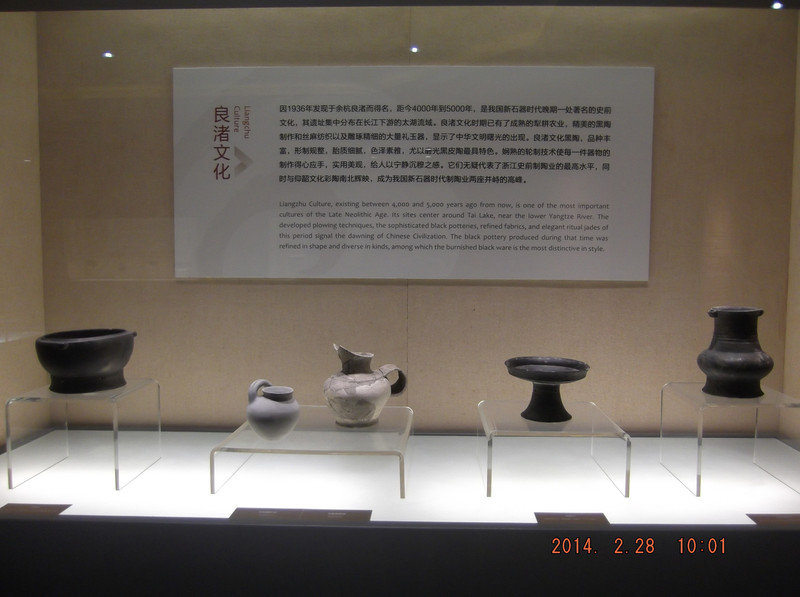

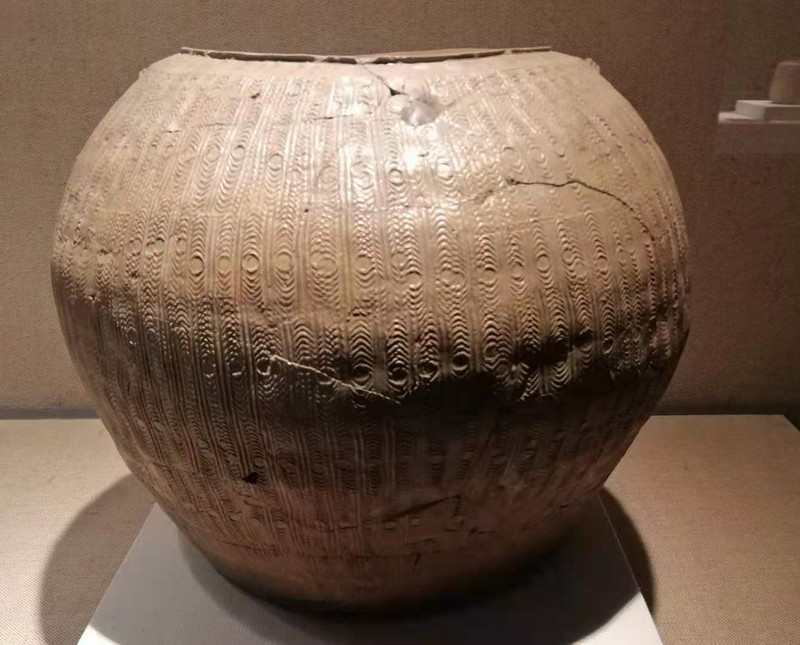

良渚文化,因1936年發現於餘杭良渚而得名,距今4000至5000年,是我國新石器時代晚期一處著名的史前文化,遺址集中分佈在長江下游和太湖流域,已有成熟的犁耕農業,精美的黑陶和絲麻紡織以及精雕細琢的大量玉器。其製陶業與仰韶文化彩陶南北輝映,成為我國新石器時代製陶業並對峙的高峰。印紋陶是指中國新石器時代晚期至漢代模印飾陶器。在做好的陶坯上,趁未乾前用印模將所需花紋在所定部位捺印上去後進行燒製。紋飾有回字紋、席紋、編織紋、繩紋、方格紋、米字紋、竊曲紋、雲雷紋、曲折紋、水波紋、布紋、葉脈紋、菱形幾何紋,還有少量仿北方青銅器花紋的勾雷紋。其中以席紋、編織紋、方格紋、水波紋最常見。每種紋飾又有大小之分,如果細分的話,光席紋至少就有十幾種。

隨著社會的不斷進步,陶器的品質也逐漸提升。到了商代和周代,已經出現了專門從事陶器生產的工種。在戰國時期,陶器上已經出現了各種優雅的紋飾和花鳥。這時的陶器也開始應用鉛釉,使得陶器的表面更為光滑,也有了一定的色澤。在商代和西周遺址中發現的「青釉器」已明顯具有瓷器的基本特徵。它們質地較陶器細膩堅硬,胎色以灰白居多,燒結溫度高達1100-1200,胎質基本燒結,吸水性較弱,器表面施有一層石灰釉。但是它們與瓷器還不完全相同。被人稱為“原始瓷”或“原始青瓷”。原始瓷從商代出現後,經過西周、春秋戰國到東漢,歷經了1600-1700年間的變化發展,由不成熟逐步到成熟。

浙江火燒山窯址位於浙江省德清縣武康鎮龍山村,是西週末至春秋時期燒造原青瓷的古窯遺址。火燒山窯址器物成型方法有輪製、手製和泥條盤築法。此窯址產品豐富,器物造型與同時期的陶器有了明顯的不同,逐漸具有了自身的風格。從器類上看,可以分為 兩大類。一類是飲食器,主要有碗、盤、罐、水盂、缽、盆子等;另一類是仿青銅禮器,如卣、鼎、簋等。鼎的肩部設兩對稱的倒“u”形絞索狀綹耳,腹部剔刻細密的錐刺紋作裝飾。簋的腹部設扉楞一對,或併有一對對稱倒“u”形絞索狀綹耳,施青褐色釉。火燒山窯出土器物紋飾多樣,有與同期青銅器相似的雲雷紋、勾連紋、水波紋、S形紋、錐齒紋、絞索狀紋等。器物裝飾手法多採用刻畫、拍印、堆貼等工藝。該窯大部分產品釉色佳,器形規整,部分器物裝飾紋樣複雜。

火燒山窯西周晚期、西周末期的產品種類多、器型複雜、裝飾繁縹,釉色極佳,仿青銅禮器產品及繁縟的紋飾較為多見。春秋早期是火燒山窯址的鼎盛時期,產品種 類豐富、製作精美,裝飾有大量的紋飾,並且釉色較佳。仿青銅禮器的器物主要見於此期,腹部往往裝飾有繁縹的紋飾,主要有:勾連雲紋、細亂雲紋、雙勾線 “S”形、雲雷紋、對稱弧形紋等。紋飾個體較大、風格粗放、排列雜亂,且常見重疊拍印的現象。春秋中期以後仿青銅禮器的器物基本上消失不見。紋飾無論是數量 或種類均銳減,基本上僅保留罐上的對稱弧形紋和部分碗上的縱向細密水波紋兩種,風格細密、排列整齊有序,重疊拍印現象較少見。火燒山窯址在燒造技術上,未發現墊具,部分器物底部黏有極厚的砂層,當為直接將器物置於窯床上。從春秋早期後段開始出現間隔具,但數量極少,春秋中期前段大量發現,主要是一種近似於圓錐形的托珠,三個一組使用,春秋中期後段以後則又基本消失不見。

浙江是原瓷的重要產地,專家表示,火燒山窯址是目前已知的唯一一處西周晚期至春秋晚期的原始瓷窯址,也是目前已發掘的最早的純燒原瓷的窯地點,揭露 了屬於龍窯的窯床遺跡,該窯址不僅是迄今發掘的全國唯一一處最早期利用山坡斜度築窯燒製原始青瓷的窯爐遺跡,還可能是向成熟龍窯過渡階段的形態,填補了中國陶瓷史上的一段空白,為探索成就中國瓷器輝煌的龍窯的起源提供了重要證據,也對於探索中國早期青瓷的燒造技術具有極為重要的意義。

中國青銅時代至漢代長江中下游及東南沿海地區生產的一種質地堅硬、表面拍印幾何圖案的日用陶器。質地比一般陶器細膩。原料含鐵量較高,燒成溫度也比一般陶器高,顏色多呈紫褐、紅褐、黃褐、灰褐或青灰色。泥料中部分成分和原青瓷相似,燒製地區也一致。成型方法主要採用泥條盤築法,也有輪製成型。器鼻和耳等配件是手捏成型後貼上的。初步成型後要用「抵手」抵住內壁,用刻有花紋的拍子拍打器壁,使胎體堅密。印紋硬陶在黃河中下游地區也有發現,但數量很少,出現時間比白陶晚。

印紋硬陶作為一種陶器品種,和其他史前文化類型陶器製作工藝不同的是,在泥條盤築法製作過程中為了修坯、整形等需要,在器外壁用刻有幾何形紋飾的拍子與器內壁的里手內外連動拍打,使器形規則並達到裝飾的目的。這種由早期低溫的印紋陶逐漸發展成為高溫燒成的印紋硬陶,主要分佈於長江以南的浙江、江西、湖南、福建、廣東、廣西和台灣等百越地區,是古越文化的象徵物。印紋陶從新石器時代出現,一直延續到漢代。當然,作為一種應用極為廣泛的陶器,至今在雲南等地,還有不少人在製作和使用印紋陶。

原始瓷器是在製陶技術的基礎上發展而來的。瓷器的原始階段製品。一種用含鐵量約2%的黏土成型,經過人工施釉,有1200左右的高溫燒成的青釉製品。這類器物在五十年代前尚未被人們認識。一度曾有「釉陶」、「青釉器」等不同名稱。現國內外陶瓷界多數人已同意用“原始瓷器”命名,但也有少數人仍沿用“釉陶”,國外亦有稱為炻器的。器物多為尊、罍、簋、壺、匜、盂、豆、罐、鼎、杯等盛器,至春秋、戰國時期也有一分鐘、錞於等仿青銅禮器。

原廠瓷器的成型工藝,多採用泥條盤築法。部分原瓷的器表也拍印紋飾,有些紋飾與同時期的印紋硬陶器相同。因為經過拍打,器物的內壁上也留下「抵手」抵住內壁形成的凹窩,原始瓷器有的外壁和內壁都塗釉,有的則是外壁和內壁上部塗釉,內壁下部沒有塗釉,釉的厚薄也不均勻,並有流釉現象。根據目前公佈的資料,我國原始瓷器在黃河中下游地區的河南、河北、山西和長江中下游地區的湖北、湖南、江西、江蘇等商代中期遺址和墓葬中都有出土,其創制時間,遠在三千五百多年前的商代中期。原始瓷器常見的器型有敞口長頸、折肩深腹圓鼓、圜底尊,斂口、深腹圓鼓、圜底罍,敞口圜底缽,斂口深腹目底罐,斂口短頸深腹圜底甕,淺盤卷沿圜底高柄豆,雙耳簋等。

商代後期的原始瓷器,基本上是承襲商代中期發展而來的。但在形制和品種上卻較商代中期增加,在燒製和使用範圍上有了擴大,品質也有了提高。商代後期常用的原始瓷器形製有敞口長頸、折肩深腹圓鼓、圜底尊,小口短頸、圓肩或折肩、深腹圓鼓、圜底甕(有的稱罐),斂口、深腹、圜底罐或雙耳罐,鈸平折沿、淺腹圜底盆(或稱擊),斂口淺腹圈足缽,口微捲、淺盤喇叭座豆,敞口、頂圓鼓、圈足形握手器蓋等。並有一些斂口沿外折、短頸凸肩壺,敞口圓肩大口尊,圈足簋和碗等原始瓷器殘片。胎質顏色仍以灰白色為主,並有少量青黃色、淡黃色和灰色。器表釉色多為青色和豆綠色,也有少量醬色、淡黃色、綺紫色。器表釉下拍印的幾何形圖案紋飾有方格紋、鋸齒紋、水波紋、雲雷紋、葉脈紋、8形紋、網紋、翼形紋、圓點紋、劃紋、弦紋和附加堆紋等。

長期以來,人們對樂器「綹」只聞其名,未見其形,且一直認為瑤是瓦器。鴻山越墓出土的3件青瓷三足瑤使其得以正名。它們與其他樂器同出土於壁龕中,深腹盆形,內外施青黃色釉,口沿和上腹部飾細蟠虺紋,有兩個獸首狀寬耳,另兩側有一個對稱的蜥蜴匍匐在口沿,蜥蜴的兩前肢攀在沿上,造型誇張鮮明。質地為原始瓷或硬陶的樂器顯然是仿青銅器,這些「樂器」雖不能演奏、測音,但大致按原器進行仿製,仿真程度非常高,基本保留了下葬時原貌。由此可見當時原始瓷的燒製技術已經非常的高超。特別是其中一件琉璃盤蛇玲瓏球,據專家講述,這件器物胎體是呈灰色的陶器,燒造溫度在500左右,而表面附著的一層漂亮的琉璃釉的燒製溫度達到了1200 ,顯然是透過二次燒製而成。春秋中晚期,吳越地區紛亂的政權局面和軍事之爭,致使大量青銅消耗於武器和農具的製造,造成越國青銅匱乏。但南方諸侯國對中原禮製文化倍加推崇,越國開始用陶瓷取代青銅器禮樂器。

得益於先前一千多年的原始瓷燒製經驗,越國燒製的原始瓷技術達到了先秦的頂峰,能燒製出青、綠、黃等不同釉色的原始瓷,燒造科技的成熟為禮器生產獲得了拓展空間。越國工匠煞費苦心地將青銅器造型、紋飾皆移植到原始瓷器物上,使原始瓷對青銅禮樂器的模仿惟妙惟肖,已經達到登峰造極的地步。從鴻山越國貴族墓出土大量原始瓷器,而不見青銅器,可以看出原始瓷禮器在越國的祭祀及喪葬中佔據著十分重要的位置,原始瓷已經替代青銅器成為越國貴族喪葬的禮器。商周原始瓷器指商周時代以瓷土作胎,經1200左右的高溫燒成,胎質燒結,無吸水性或吸水性很弱,器表有釉,但胎呈灰色,薄層不透光的陶瓷器。亦稱原始青瓷、青釉器或釉陶器。它是中國成熟的瓷器出現以前的產物,在中國陶瓷發展史上佔有重要的位置。

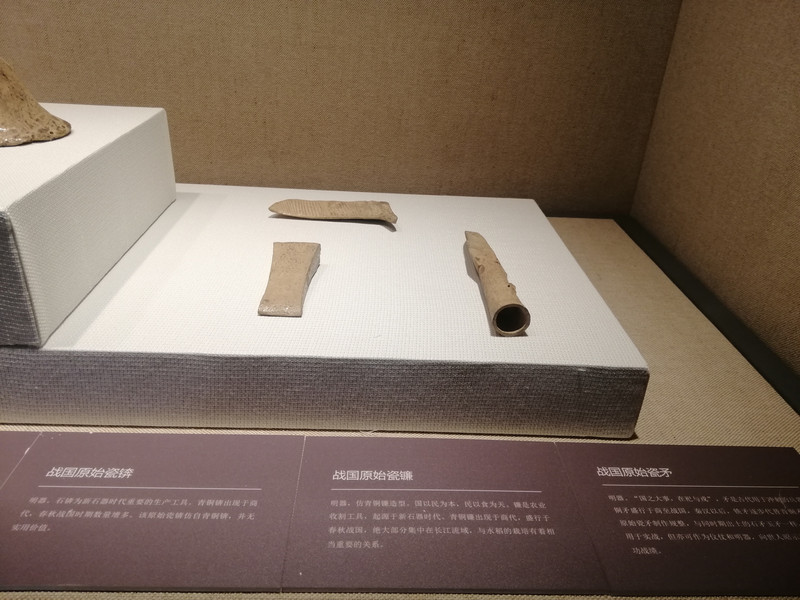

原始瓷發展有兩個高峰,第一個階段是西周晚期到春秋早期,第二個階段是春秋晚期到戰國早期,兩個高峰都體現在對青銅器的模仿上。相較於第一個高峰,第二個高峰期的原瓷絕大多數可以找到其模仿的青銅器的樣本。在強盛之際,越國採用中原的製度進行政治經濟改革的同時,也逐漸接受中原的禮制,並對中原的青銅器進行包括器形、紋飾等在內的全方位模仿,除早期即開始模仿的禮器外,還有樂器、兵器、農具、工具等,幾乎涉及到青銅器的所有門類,也有相對固定的器物組合規律,由此迎來了原始瓷發展史上的第二個高峰。無所不能的原始瓷工匠不僅製作了逼真生動的禮樂器,還生產了與青銅兵器和農具。惟妙惟肖的劍、矛、鐮、錛等器物,它們雖然不能實用,卻承擔著儀仗和隨葬的祭祀功能。

原瓷有提梁壺,青銅器也有提梁壺,青銅器的製造成本比原瓷高很多。原始瓷提梁壺功能與青銅器相同,因其清潔輕盈的特性而擁有更廣闊的消費市場和發展前景。原始瓷是瓷器的早期形態,出現於夏代晚期,成熟於商代早期,初步發展於西周早期,興盛於戰國早期,戰國中晚期衰落。器形中禮器佔相當比例。戰國是先秦原始瓷發展的鼎盛時期,不僅生產規模大、數量多、種類豐富、品質高,而且大量生產仿青銅的禮樂器,是高度禮製化的一個時期。結合墓葬與窯址的資料,江南地區整個戰國時期原瓷大致可以分成六個時期。越是早期產品種類越豐富、品質越好、檔次較高,越是晚期產品品質越差、器形越小。由於戰國原始瓷大量為禮樂器,從墓葬出土情況來看,墓葬規模越大、等級越高,使用的原始瓷數量越多、品質越好、檔次越高,是越國貴族身分與地位的重要象徵。支撐戰國原始瓷生產的是越國的國力,而非經純粹的經濟與技術因素,因此,原始瓷的衰落,反映了越國從興盛逐漸走向衰落的完整過程。

西周時期原始瓷器的燒製工藝,在商代後期的基礎上有了新的發展和提高,而且出產的地區也較前更為擴大了。考古工作者在北京、河北、山東、河南、山西、陝西、安徽、湖北、江蘇、浙江、江西等地的部分西周遺址與墓葬中,都曾發現原始瓷器。常見的器型有:敞口或斂口淺盤矮圈足豆,斂口低領折肩(有帶器鼻)、深腹圈足罍。斂口低領、深圓腹平底甕,斂口、帶鋬、腹圓鼓管狀流平底盂,敞口、深腹(有帶雙耳)圈足簋,敞口平底碗,斂口深腹圓鼓(有雙耳)平底罐,敞口、淺盤、直圈足盤(有稱碗),斂口、扁圓腹、圈足盂,敞口頸內收、深腹圓鼓圈足尊,斂口、扁圓腹平底瓿和敞口淺腹缽等。胎色仍以灰白色為多。釉色主要是青綠色和豆綠色,並有少量黃綠色與灰青色,其表除素面外,其釉下紋飾為幾何形圖案,有方格紋、籃紋、雲雷紋、席紋、葉脈紋、齒狀紋路、劃紋、弦紋、S形紋、乳釘紋、圓圈紋和曲折紋等。

戰國時期原始瓷禮樂器開始大量出現,燒造的器類有甬鐘、錞於、句鑃、鼓座、瑤等,其個體大小與中原使用的青銅禮樂器相仿,造型上也完全模仿實用青銅器,各種輔首、紋飾仿製得惟妙惟肖。這類原始瓷禮樂器,造型工整端莊,青銅器的狂野豪放與泥胎體的媚麗柔婉結合,形成了仿銅原始青瓷禮樂器獨具的韻味。目前考古發現的戰國時期燒造高檔仿銅原始瓷禮樂器的窯址多達數十處,呈現集群性生產狀態。

原瓷的胎硬質較堅硬,顏色多呈灰白色和灰褐色,並有少量胎質為純白稍黃。器表釉色以青色最多,並有一些豆綠色、深綠色和黃綠色。裝飾以印記為主要方法。器表的釉下除少數為素面外,多飾有方格紋、籃紋、葉脈紋、鋸齒紋、弦紋、席紋和S形紋,並有一些圓圈紋與繩紋。戰國早期許多原始的瓷的造型完全仿青銅器造型,由此原始瓷生產迅速進入鼎盛,禮器數量、種類迅速規模化,許多產品體型碩大、製作規整。有作為禮器的鼎、豆、罐、提梁盉、鑑等;作為樂器的甬鐘、句鑃等;作為兵器的矛、鉞等;作為工具的斧、鑿等,幾乎囊括了商周青銅器的所有門類。繁榮、富麗的原始瓷生產直至西元前333年。

楚打敗越後,越國力疲羈,開始散落至南方各地,統一的政治管理更驅鬆散,這使原始瓷生產的思想內容傳承出現了問題,這時的原始瓷器物已經變成平庸得讓人一眼就能忘記,附著在禮器背後的文化內涵已消散。國家衰弱貧瘠,再也沒有能力統一規範整體風格,沒有了大型的祭祀或禮儀儀式,原始瓷禮器在國家禮制上的作用不復存在,按照習慣生產的用品自然就沒有了實用功能。這時原瓷製品極度萎縮,禮器體積不及原來的三分之一,外形嚴重變形,與青銅母型完全脫節,刻劃裝飾紋樣及堆塑已看不出要表達的形象,已不再能在祭祀或禮儀場所擺放,可能從生產之初就只為作明器用。西漢中期以前盛行仿銅陶禮器,以鼎、敦、壺、鍅、鍺、瓿等最為常見。之後仿銅陶禮器減少,且禮器本身的形制也開始減少,日常生活用品急劇增多,同時像生動物與房屋模型等明器增加。

中國真正意義上的瓷器產生於東漢時期(西元25~220年)。這段時期在前代陶器和原始瓷器製作工藝發展,東漢時期北方人民南遷以及厚葬之風的盛行的基礎上,以中國東部浙江的上虞為中心的地區以其得天獨厚的條件成為中國瓷器的發源地。東漢以來至魏晉時所製作的瓷器,從出土的文物來看多為青瓷。這些青瓷的加工精細,胎質堅硬,不吸水,表面施有一層青色玻璃質釉。這種高水準的製瓷技術,標誌著中國瓷器生產已進入一個新時代。東漢時期原始青瓷製作精緻,胎多為灰白色,施釉方法已改為浸釉法,生活日用器入碗、盤、罐、盤口壺等成為主流。東漢青瓷在造型和裝飾上與原始青瓷很相似,但是在胎釉的化學組成以及燒成溫度等方面則有本質的不同。東漢越窯青瓷五管瓶是東漢時期的文物,三節葫蘆形,小盤口,最上節周圍飾四個小葫蘆形盤口,第二層腹部飾弦紋三道,貼以四隻飛鳥,下層束腰部飾三隻鼠,間以飛鳥,鱉,二隻小蟲,脛部稍外撇,平底。施青釉至下腹,釉層青翠瑩潤。

東漢青瓷胎質緻密堅硬,胎色多為灰白或淡青灰色,瓷化程度較高,敲擊聲音清脆。釉層均勻,胎釉結合緊密,僅個別有剝釉、積釉現象;釉色青綠,也有些為青黃,但釉面勻淨。由於瓷土中含較多的鐵,以當時的技術條件而論,儘管淘洗很仔細,依舊殘留一部分,因此當時陶瓷的胎中都含有2%以下鐵的成分。早期瓷器的釉是含鈣的石灰釉,以鐵為著色劑。入窯燒造時空氣流通,進氧很多,形成氧化氣氛,釉中的鐵遇到空氣中的氧,燒出來呈黃綠色;如果不讓空氣進入窯內,則窯中產生還原氣氛,燒出來的瓷器就是青綠色。因此,中國最早出現的瓷器為青瓷。古陶瓷研究的重要使命,就是考釋各種獨特器形以及飾紋之來龍去脈與功能意義。對於一些缺失文獻記載的例例,需要透過與別的文物資料進行比較研究,從而得出符合歷史事實的結論。東漢黑釉人物龍虎瓶,高:41.8厘米,腹徑:21厘米,口徑:4.3厘米,底徑:16.7厘米。夾砂褐胎,釉不及底,頭部作蒜頭狀,竹節形長頸,扁圓腹,平底,頸部堆塑一人擁抱瓶的頸部,作攀登狀,背面一人倒立,兩手搭著攀者的右臂,週緣三獸頭相間五飛禽·上腹部飾凹弦弦紋數週,一人左手執棒,右手牽一虎,另一人側視,左手執棒,右手牽龍,,龍虎之間,各塑一引頸巨禽。此件藏品屬於喪葬用品。

中國瓷器是從陶器發展演變而成的,原始瓷器起源於3000多年前。至宋代時,名瓷名窯已遍及大半個中國,是瓷業最為繁榮的時期。當時的鈞窯、哥窯、官 窯、汝窯和定窯並稱為五大名窯。被稱為瓷都的江西景德鎮在元代出產的青花瓷已成為瓷器的代表。青花瓷釉質透明如水,胎體質薄輕巧,潔白的瓷體上敷以藍色紋 飾,素雅清新,充滿生機。青花瓷一經出現便風靡一時,成為景德鎮的傳統名瓷之冠。與青花瓷共同並中國瓷發展史稱四大名瓷的還有青花玲瓏瓷、粉彩瓷和顏色釉瓷。另外,還有雕塑瓷、薄胎瓷、五彩胎瓷等,皆精美非常,各有特色。