2014年2月28日,下午,我在遊覽西湖邊上遊覽西泠印社的時候,也順便參觀了中國印學博物館,因為中國印學博物館與西泠印社相連相屬,在西湖西泠橋東,面對里西湖,是由西泠印社所籌建的我國第一座集文獻收藏、文物展示、學術交流於一體的印度專業博物館,館舍是一幢中西合璧的兩層樓房,重簷翹角,高堂華屋,亭閣、連廊等建築,與西泠印社渾然一體,與湖光山色相容無間,綠草茵茵,濃鬱的學術氛圍和宜人的自然風光融合,使其成為一座國家級的園林式博物館,印記博物館大門上的匾額「中國印學博物館」由趙樸初題寫。

印博物館正門矗立著一尊4.2公尺高的漢白玉龍鈕巨印,印側邊款為趙樸初社長題寫的「中國印博物館」館名。中國印學博物館作為國家級博物館,能夠最終被國家文物局批准建立在杭州,除了杭州作為印學名城,擁有歷史悠久的西泠印社和深厚的篆刻藝術積累外,西泠印社第五任社長趙樸初為印學博物館的核准和籌建發揮了重要的作用。 1993年當年作為杭州市創建歷史文化名城的重點窗口工程西泠印社籌建中國印學博物館的申請,被國家計委和國家文物局正式批准立項。在籌備建館的工作中,文物的徵件工作艱鉅而緊迫,國家文物局給予了極大的幫助,展館裡的許多珍貴展品,都是海內外社員和各界熱心人士慷慨捐贈的。

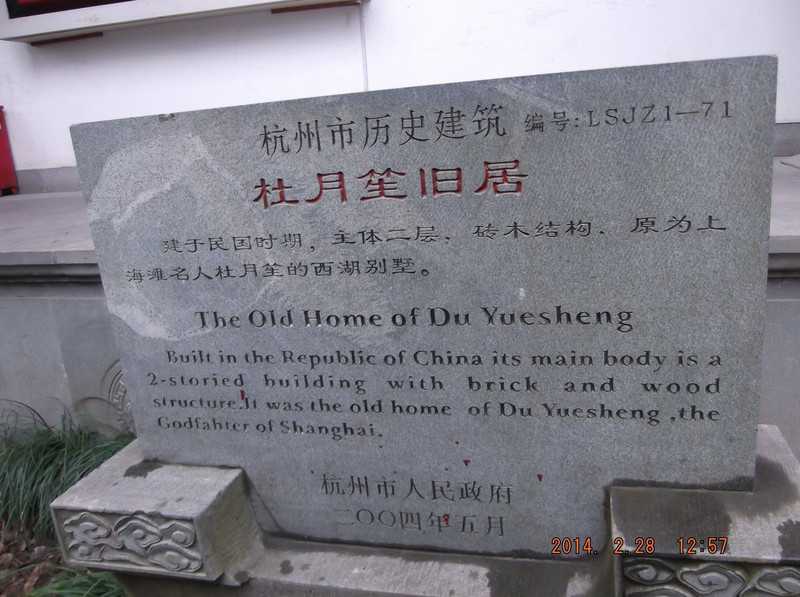

中國印學博物館總佔地1300多平方米,主館是原上海灘大亨杜月笙的別墅,也稱杜莊,雅號寂庵,寂庵建築面積有330平方米,高敞廳室,寬大走廊,中式屋頂,木質門窗,雕飾精細,屋數為外二內三,較為獨特。當年的杜莊極盡奢華,整天都是門庭若市,燈紅酒綠,是杜月笙用來籠絡討好達官貴人的逍遙場所,他不僅經常往此地運送上海的吃、穿用品,還常派滬上的中、西廚師來此為客人服務,似乎與寂庵之名頗不相稱。

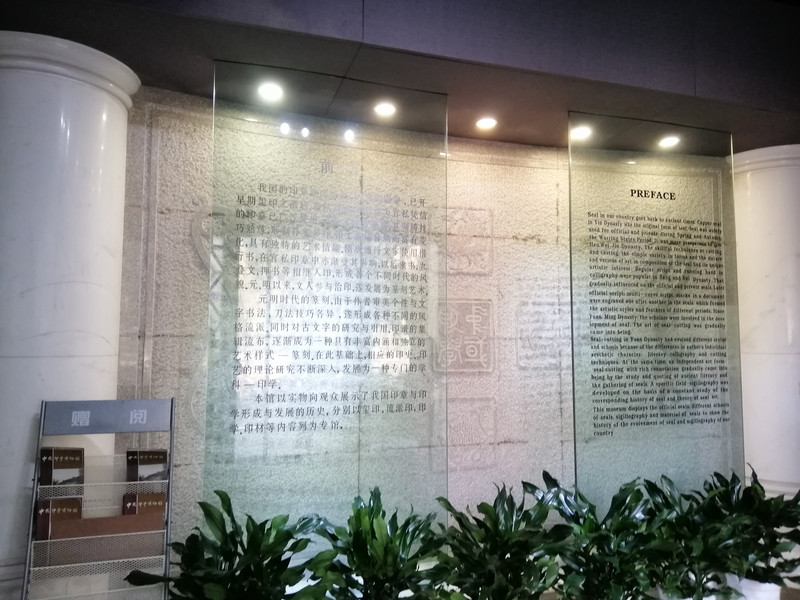

由正門步入大廳,迎面是一扇花崗岩浮雕玄關,上面鐫刻著數枚細膩精緻、典雅富麗的印章,濃縮了印學三千年的歷史。一樓是300平方公尺的歷代璽印廳,由幾個主題展示構成。中國印章源遠流長,是中華民族傳統文化中的一朵奇葩,以獨一無二的藝術形式和豐富深邃的文化內涵,屹立於世界文化之林,閃耀著華夏民族的智慧。

中國印章的早期形態,來自於新石器時代的陶拍。製陶過程中,人們為了在器物上拍印紋飾,採用了固定的陶拍(陶印模),以提高效率。後出現文字印模,以標誌器物生產的地方和陶工的姓名。陶拍有柄、有穿、有紋飾或文字,在陶器上連接壓抑使用,已具有印章基本的外形和功能了。

殷商時青銅器冶鑄工藝十分發達,用於銅器製作中捺印紋樣、圖案、文字的銅印模隨之出現。經西周的孕育,至春秋以後璽印的使用已十分普遍,其功用也有了很大的擴展。當時文書往來,貨物流通的封檢及器物製作的信用,多以璽印為憑證,並且成為等級身份的象徵與行使職權的信物。

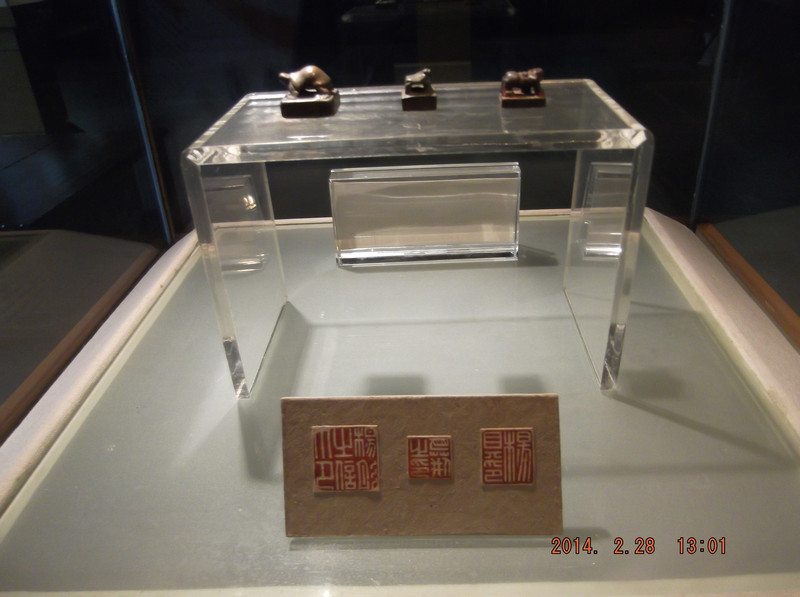

璽印發展至戰國,各種形式和內容都進入了一個全盛的時期。這段時期的官私璽印大多隨身佩帶,質地已發現的有銅、銀、石等,以銅璽最為常見。使用方法主要為直接抑印或鎢於封泥,因而產生了對應的形制。官璽的形制大小,鈕扣與用途有關;私璽講究便利和美觀,表現內容有所擴展,出現圖形印、成語印以及與佩飾相揉合的多樣品式。隨著其製作工藝水準的極大提高,璽印文字書法、構圖技巧也漸趨嫻熟。形式有朱文、有白文,或鑄或鑿,在各種印形中自然變化,達到了樸實、生動、和諧的藝術效果。

戰國時期,各諸侯國的經濟文化都帶有地域性差異,璽印一定程度上也受這種差異的影響,多樣的鈕扣和因地域分割而出現的不同印文風貌,是此期璽印最顯著的特點。在文字及形制風格上出現不同的特色,齊璽文字雄強渾樸,形制較為特殊;燕璽形式多樣,佈局峻整;三晉璽印文字大多朱文鑄出,工整清麗;楚璽印文佈局自由散逸,間有邊欄和十字界格;秦璽則多有邊欄,常見田字格和日字格形式,文字承西周青銅器銘文遺風,與六國璽印判然有別,為其後統一的秦漢印製所承續。

戰國璽印的形制,第一種是官印,一般而言其大小,多為2至3厘米,基本上取方形,而屬於特例的“日庚都萃車馬”就大至 7厘米,燕國的長條形官璽、齊國出土的上出形官璽。第二種是不同地域的形制的私印,大小多在1至2厘米,有圓形扁方、三角等形製的私印。

成語印是私印的一種,內容分箴言和吉語二部分。箴言印主要流行於戰國,吉語印則見於戰國、秦、漢各時期,其性質變化多樣,內容所涉廣泛,在當時,既是人們隨身佩帶的飾品,又蘊涵著寄託理想和社會觀念的意義。

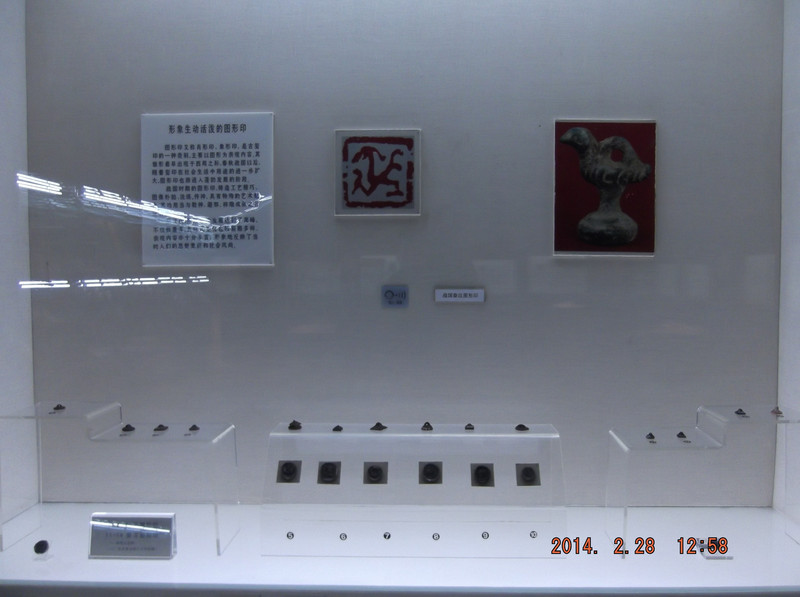

圖印又稱肖形印、象形印,是古璽印的一種類別,主要以圖形為表現內容,其雛形最早出現於西周之際,春秋戰國以後,隨著璽印在社會生活中用途的進一步擴大,圖形印也漸進入蓬勃發展的階段。戰國時期的圖形印,鑄造工藝精巧,圖像樸拙、洗練、傳神,具有特殊的藝術魅力,其功用當與敬神、辟邪、祥瑞或佩戴賞玩有關。至漢代,圖形印的發展達到了高峰。不僅數量多,鈕式變化也比前期多樣。表現內容十分豐富。形像地反映了當時人們的思想意識和社會風尚。

秦統一六國以後,秦代推行「書同文」的政令,印章的形制和文字逐漸走向規整,開始確立了與中央集權政治相適應的比較完整的官印製度體系,至西漢臻於完備。這段時期的官印製作頒發統一由掌管符璽的官署執行,各種鈕扣、各級官爵印的質料、形制、印綾均有嚴格的規範,且與“璽”、“印”、“章”三種稱名相對應,成為等級的標誌,繆篆成為印章的專用書體,由此形成綿延近八百年的秦漢印系。

秦代官印,有邊欄,有界格,文字結體緊斂,筆形於方折中多帶有秦小篆自然圓活的特徵。漢初沿襲秦制,西漢中期以後,官印文字漸趨方正,結構緊密,佈局飽滿,已無界格。繆篆的形式至此形成,並一直為璽印製作者所沿用。

璽印發展至漢代,各種形式已臻完備並出現製作上的高潮。官私印鈕式多樣,形製十分精美。文字屬繆篆系統,佈局講究平穩協調,具有端莊淳厚的特色。東漢官印初期承西漢法,中期以後文字漸受隸書的影響,筆形多取轉角方折之勢,結構更趨平正。私印形式自由不拘,流行玉印和鳥蟲書印,風格華美精麗,極富藝術魅力。這段時期封泥遺存十分豐富。

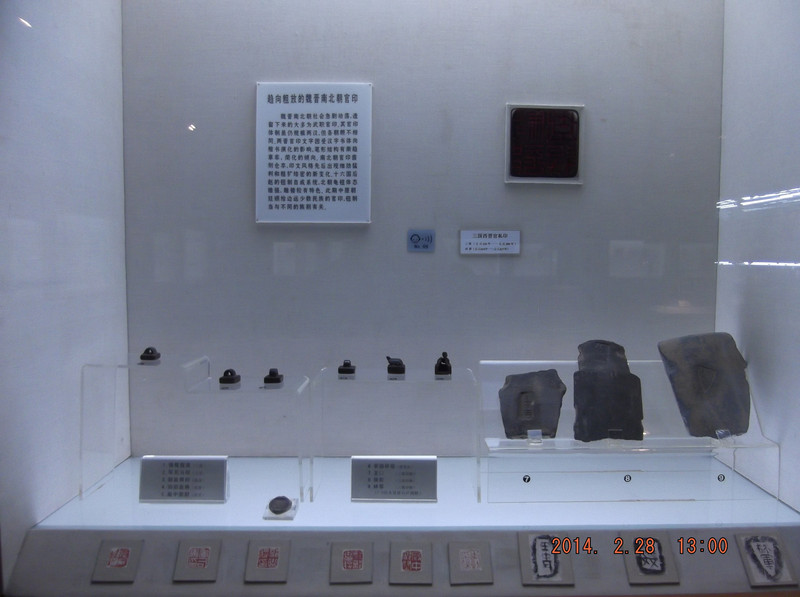

魏晉南北朝社會急劇動盪,遺留下來的多為武職官印。其官印體制雖仍規模兩漢,但各朝頗不相同。兩晉官印文字因受漢字書體向楷書演化的影響,筆形結構有漸趨草率,簡化的傾向。南北朝官印鑿刻倉卒,印文風格先後出現細勁猛利和粗獷結密的新變化。十六國後趙的鈕扣自成系統,北朝龜鈕體型雄強,雕鏤較有特色。此期中原朝廷頒給少數民族的官印,鈕制當與不同的族別有關。

隋代對舊制多有變革,隨身佩帶的職官印被中央及地方的官署印所取代,官印形製增大並一律鑄作朱文,印文使用圓活疏朗的小篆,用印方式完成了由封泥向鎢色的過渡。唐承隋制,隋以後的官印,印文除西夏採用白文外,其餘均為朱文,篆法與秦漢不同,各朝風格代有變化。隋唐官印通用小篆,筆形婉曲圓活,佈局疏朗。

唐宋以來,因社會環境因素的轉化,私印的憑信功用有了新的擴展,一度衰落的私印呈復興的趨勢,並出現與官印不同的演變走向。部分私印作為鑑藏印,於唐代就在書畫上使用,而漸開風氣的宋元文人名號,齋室印和閒章,在擴大印章表現形式和內容的同時,也為其後文人篆刻的形成準備了條件。此期最具特色的是宋元大量楷書押記的鑄造。

唐宋時出現楷書的官私印,印文風格別具一格。宋代與之相承,印文婉曲更甚,字劃出現盤曲重疊,佈局勻滿,密不透風。遼、西夏、金、元曾以自創的民族文字入印,元代流行花押,豐富了印文的表現。但製作多仿造唐宋的模式。西夏及八思巴字官印純用排迭屈曲的九疊篆,呈現綿密的風貌。這段時期,北宋官印背款加刻監造機構並實施印牌制度。金代出現編號、鈕式樸素,形制簡化,穿孔消失,漸次流行橛鈕、弋鈕。

明清官印主要因襲金元形製風格,邊欄寬厚,佈局更為結密,明代出現長形的關防印,為清代官印所沿用。清代官印用滿漢兩種文字對照,印文形制有嚴格的規範,形式走向刻板,藝術的意趣明顯弱化。

二樓是流派印章廳,明代石質印材的出現,為文人雅士自錮印章提供了條件,並得以與書畫創作相得益彰,印章從此成為藝術欣賞品。明代後期的文彭、何震、蘇宣、汪關等印家,以追摹秦漢為典範,開創了吳門派、徽派、婁東派等各具特色的流派,是明清之際最享盛譽的篆刻流派。

清代主要篆刻流派主要有丁敬與浙派、鄧石如與皖派,以及其他區域性的篆刻流派及印人,如乾嘉時期歙派代表印家巴慰祖、胡唐等,「晚清六家」吳讓、吳昌碩、趙之謙、胡钁、徐三庚、黃牧甫及其餘緒。

取精用宏、各擅勝場的近現代篆刻。齊白石單刀直入,潑辣果敢,趙時、王禔、陳巨來工穩精能,來楚生淵源秦漢、融合吳昌碩印法,等等。這些印人的創作手法和美學風尚,對近代以來篆刻的繁榮和發展起了很大的促進作用。博物館後門有一遊廊,遊廊柱上有楹聯:「為隨乎乘經之府,相羊於眾藝之區。」

在中國,印章歷史悠久,自古以來,印章有兩大類功能:一是像徵功能,二是證明功能。前者用於象徵權力和等級,後者則用來證明身分和行為。隨著時代的進步,印章的象徵功能逐漸弱化,而印章的證明功能則成為主要功能。中國印章文化與書法、繪畫、詩歌並稱為中國四大傳統藝術。可見中國印章文化在中國傳統藝術文化中有著的重要地位。製作印章的材質頗多,其中包括金、銀、銅、玉等。自明清以來,翡翠玉石製作的印章成了皇家及達官貴人們最愛的物品。至如今,也是許多文人雅士、收藏藝術家的心頭所好。