2019年10月30日,下午,今天在杭州參加一家企業的全球經銷商會議,因為下午是經銷商內部會議,我不方便參加,自己打車到西湖邊逛一下,不知不覺來到了瑪瑙寺的門前,於是走進去參觀一下。瑪瑙寺依山而築,粉牆黛瓦,掩映在蔥鬱的古樹中,是杭州西湖風景名勝區的一座古代著名佛寺,坐落在西湖邊北山街中段的葛嶺路上。瑪瑙寺原名瑪瑙寶勝院,由五代吳越王錢氏於後晉開運三年(946年)在孤山瑪瑙坡始建,因原處有色彩斑的碎石,質如瑪瑙,杭人採集錒刻圖章,故名。南宋紹興二十二年(1152),宋高宗詔令在該地建四聖延祥觀,於是將瑪瑙寺遷到了現在的葛嶺之東位置。瑪瑙寺自創立八百多年來,歷經多次損毀重建,清代達到鼎盛,清乾隆曾三次遊該寺,題詩作文。現在的瑪瑙寺是清同治年間在舊址重修,後經主持清傑於民國十年改建。瑪瑙寺依山傍水,佔地1.5萬平方米,主要有山門、廂房及園林等,大殿已蕩然無存,僅有遺址。新修復的房舍有亭、台、樓、閣、廊等,其中圓門曲徑,蓮池花壇,青磚鋪地,均依據原樣複製。院內古樹遮陰,圓門外的一棵古樟已有1600年樹齡,登上庭院最高處,還能一睹西湖勝景。

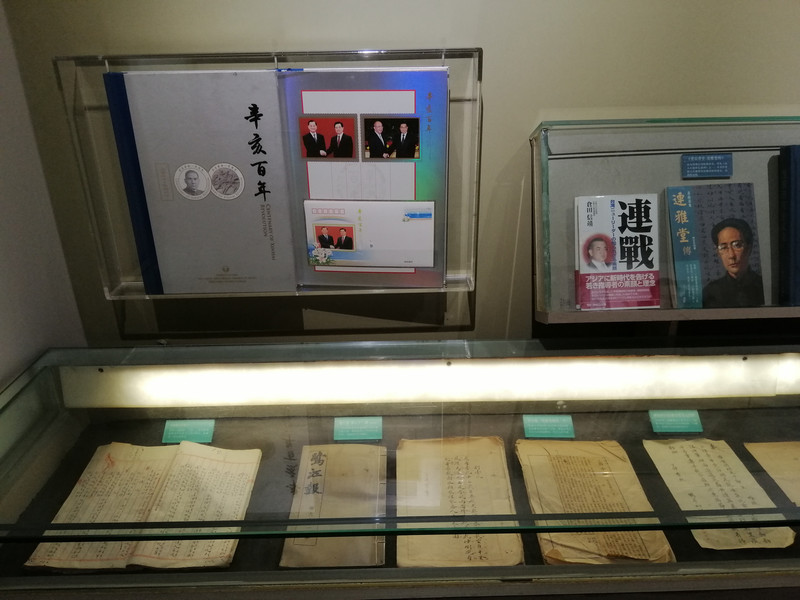

2006年,胡錦濤首次會見當時的國民黨主席連戰後,連戰曾到杭州西湖景區的瑪瑙寺參觀。他對瑪瑙寺的建築及環境保護給予高度評價,並提出將瑪瑙寺建成海峽兩岸文化交流平台的設想。兩岸相關部門經過協商,經兩年時間,大陸第一個以台灣文化為主題的展館「連橫紀念館」由台灣財團法人「國政研究基金會」與杭州西湖風景名勝管委會共同籌備建設完成,於2008年12月18日正式成立,設於杭州市西湖風景區的瑪瑙寺內,紀念館利用瑪瑙寺原來的廂房作為展示空間,共分為7個展廳,分別是台灣自然環境廳、歷史文化廳、台灣原住民廳、連雅堂紀念廳、台灣人物誌廳、傳統工藝廳、現代工藝廳,並定期舉辦相關展覽及活動。連橫紀念館成立十多年來,接待參觀遊客近百萬人次,接待台灣嘉賓參訪團600餘批次,是海峽兩岸共同弘揚中華優秀文化、擴大交流、增進共識的重要平台。

連橫先生事蹟廳外的楹聯:「喜有寬閒為小隱,粗將知足報明時。」進入大廳,是連橫先生的半身塑像。連橫(1878年2月17日—1936年6月28日),著名愛國詩人、史學家、《台灣通史》作者,男,漢族,幼名允斌,譜名重送,表字天縱、字雅堂,號武公、劍花,別署慕陶、慕真。台灣省台南人,祖籍福建省漳州府龍溪縣,被後世稱為「台灣文化第一人」。 1894年甲午中日戰爭清政府戰敗,隔年,一紙《馬關條約》將台灣拱手讓與日本,其第五款規定:台灣居民可以兩年內選擇外遷,逾期將自動加入日本國籍。不甘做亡國奴的台灣同胞自組義軍、浴血保台,數萬人犧牲,愛國志士拒不入籍日本,紛紛舉家遷往大陸,一衣帶水的廈門成為首選。連氏祖宅在台灣地廣十畝,庭園之間滿植果木花卉。台南陷落不久,日本政府相中城北環境,要在此地建造法院、宿舍,徵購了連家祖屋,於是連氏家族被迫別離了已經聚居二百餘年的故宅流傳四方,連橫一家也遷到城西,家難國難接踵而來,連橫的父親連永昌因故鄉淪亡悲憤不已,於1896年8月14日辭別人世。

1897年,連橫已長大成人,不能忍受統治者的橫暴,孑然一身來到大陸,進上海聖約翰大學求學,但不久奉到母令要他回台完婚,連橫不忍拂逆寡母的意願,只好回家迎娶。夫人沈璈,出身於寄籍台南的大陸富商家庭,知書識禮,溫順賢惠,善於持家。夫妻情感甚篤,連橫沉浸在婚後的幸福中,一時不再作遠遊之想。但美滿的家庭生活不能撫平連橫心中的痛苦。台灣淪喪後,一群不甘俯首做順民的士人在徬徨苦悶中,常以詩澆愁,抒發國破家亡之痛和思懷祖國之情。他們結成詩社,互相策勉,彼此唱和,刊行詩集,島上一時詩風大盛,歷四十年而不熄。這種現像在台灣歷史上是前所未有的,在當時中國各省區也是惟一的。連橫新婚不久,便與十位詩友結成日據時期台灣島上成立的第一個詩社,浪吟詩社。 1898年,連橫被台南一家報紙聘為漢文部主筆,他利用這一條件,不斷地在報紙上發表一些精粹的小文章,介紹台灣各地的山川、古蹟、物產、風俗等,喚起人們的鄉土之戀。這年是他報人生涯的開始,往返於兩岸之間連橫儘管有了一份安定的、收入不菲的工作,但畢竟是活在異族旗下。

1902年4月28日,英國倫敦公會牧師梅遜山雅各在廈門創辦《鷺江》。連橫落第返台路過廈門,正好《鷺江》招募主筆,前往應聘,被錄取。連橫撰寫的長篇專論《滿洲最近外交史》,在《鷺江報》上連載了十多期。連橫在廈作《遊鼓浪嶼》:「倚劍來尋小洞天,延平舊跡委荒煙。一拳頑石從空墜,五色蠻旗絕海懸。帶水猶存唐版籍,伏波已失漢樓船。詩:「痛飲狂歌試鹿泉,中原何處著先鞭?麾戈且駐烏衣國,倚劍重開赤嵌天。故壘陣圖雲漠漠,荒台碑碣水漣漣漣。時朝鼓浪山頭望,極目鯤溟幾點煙。經過此行,他服膺了孫中山領導的同盟會綱領,將光復台灣的希望寄託在祖國的復興上,開始參與推翻清朝的鬥爭。

1905年春,國內政情也出現新的發展,連橫在彼岸覺察到了這種變化,便攜妻、子,取道台北淡水,抵達廈門,舉家借住鼓浪嶼。和愛國華僑黃乃棠、台灣好友蔡佩香一起籌辦《福建日日新聞》報,主持筆政。 《福建日日新聞》報社址設在廈門市大同路附近的大史巷。 《福建日日新聞》報旗幟鮮明地反對封建專制和反對帝國主義,他以激烈的言論宣傳革命排滿思想。清朝官府對這份報紙感到猶同芒刺在背,必欲撲滅而後安。 《福建日日新聞》報前後不到一年,連橫曾遭密探跟踪,兩次險遭暗殺。連橫被迫關閉《福建日日新聞》,返回台灣。 1908年舉家遷徙台中,隨即加盟台灣報界的另一中心台灣新聞。就是從這時起,他開始撰寫一生中最重要的一部著作《台灣通史》。 1911年秋,辛亥革命發生了,連橫精神為之一振,心中充滿希望。這一年,連橫第一次來杭州,當時他就寫下了「一春舊夢散如煙,三月桃花落酒船。他日移家湖上住,青山青史各千年」的詩句。

1912年,35歲的連橫取道日本到上海,第四次前往大陸,行前以家事囑咐托沈夫人,做了義無反顧的準備。他每日與聚集在那裡的悲歌慷慨之士、翰墨詞林之客往來,抵掌而談天下事,縱筆為文,評論當時得失,意氣軒昂。 1913年春,連橫為參加華僑選舉國會議員來到北京,不久開始週遊全國各地,他先出居庸關,入張家口,穿大境門,至陰山之麓而返,然後沿京漢路南下,過邯鄲,臨廣武,登大別山禹王宮,升武昌黃鶴樓。順流而下,遊覽沿江各地。入秋後,更渡黃海,歷遼沈,觀覺羅氏之故墟,尋舊俄之戰跡,最後來到吉林,先後任事於當地兩家報紙。連橫此次出關,本是為了實現他多年來一直縈繞夢中的「棄儒酬壯志,今日有經童」的理想,但關外的風氣同樣不能使他振作,很快他就感到「劍氣簫心一例消」。那時,二次革命已經失敗,民國初帶來的光明前景已逐漸黯淡。隔年春天,他上書北京清史館,自請修撰華僑志,不久接到館長趙爾巽的聘書,再次來到北京。

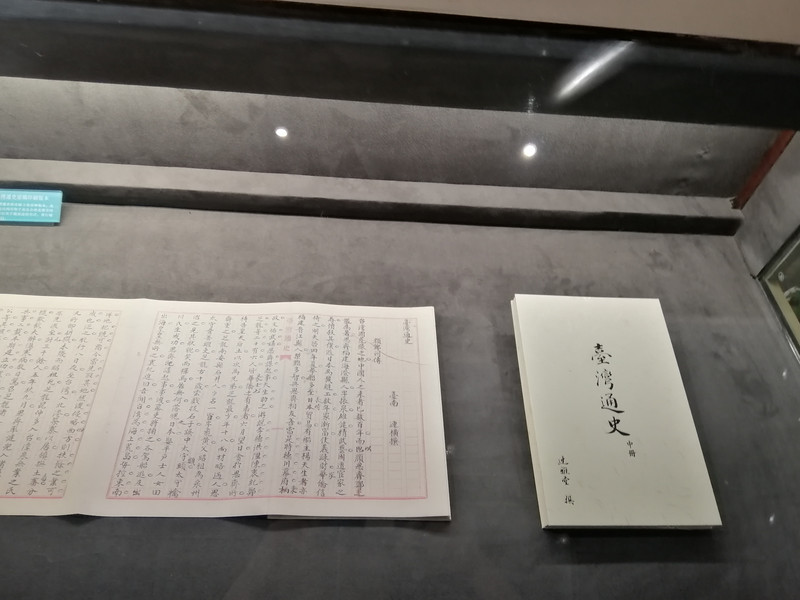

1914年連雅堂在1895《馬關條約》割讓台灣後19年後,呈請北京政府恢復其中國國籍,並改名為連橫。他朝夕與一群遜清遺老相對,心情並不愉快,但藉機閱讀了清室有關台灣的全部檔案,這對他編寫《台灣通史》帶來莫大幫助。不久,便以老母在堂,少婦在室,馳書促歸為由辭去館職,於1914年冬回到台灣。連橫倦遊歸來,再入《台南新報》,隔年,慈母見背。不久,移居台北。從此他便專心從事《台灣通史》的撰擬。他嘔心瀝血,辛勞五年,1918年完成了這部歷史鉅作。 1926年春,連橫、沈少雲夫婦來到杭州,安家於瑪瑙寺內,研究整理文史資料。其子連震東曾到此探親居住。 1927年1月,因北伐軍進駐江西逼近浙江,連橫恐遭戰禍而攜眷匆匆離杭返台。 1936年春,連橫在滬患肝病,6月28日病逝,享年59歲。彌留之際,吩咐連震東:「今寇焰逼人,中日終必有一戰。克復台灣即時也,汝其勉之。」後不到二月,震東誕子,取名連戰。

1920年,《台灣通史》上、中冊相繼出版,隔年下冊也隨之付梓,連橫以他無比堅強的毅力完成了畢生的宿願。連橫一生著作甚豐,但生前出版的僅兩種,《台灣通史》即其一。乙未割台後,連橫看到日本統治者為了泯滅台灣人民的民族意識,竭力棄毀台灣的歷史文獻,有意偽造虛假的歷史愚弄當地民眾,感於「國可滅而史不可滅」的古訓,立下編寫一部貫通台灣千禧年歷程的信史的宏志。他網羅舊籍,博採遺聞,旁及西書,參以檔案,窮十年之力而終告竣事。 《台灣通史》為文言紀傳體史書,略仿司馬遷《史記》之法,凡36卷,為紀4、志24、傳60,共88篇,都60萬餘言,完整地記載了台灣從隋煬帝大業元年(605年)至清光緒二十一年(1895年)共1290年可以確鑿稽核的歷史。 《台灣通史》結束了「台灣三百年無史」的歷史,也使日本人士大驚小怪,原來日據台灣之後,為了了解和治理台灣,早想編寫一部台灣歷史,並在總督府下設置了專門機構,但積久不能成事。連橫之書一出,日人立即為其才學傾倒,雖然他們甚不滿於連橫的立場,但此書也正因他們需要,於是兩代總督為之題詞。此書一出,全島風行,督府當局自覺才力難匹,從此再沒有出版類似著作。由於日本政府的阻撓,《台灣通史》當時未獲在大陸發行。連橫的知音章太炎讀後嘆為「必傳之作」。直到抗戰將要勝利的1945年春,才由商務印書館在國內重印。上世紀80年代,大陸中華書局新出版了這本著作。

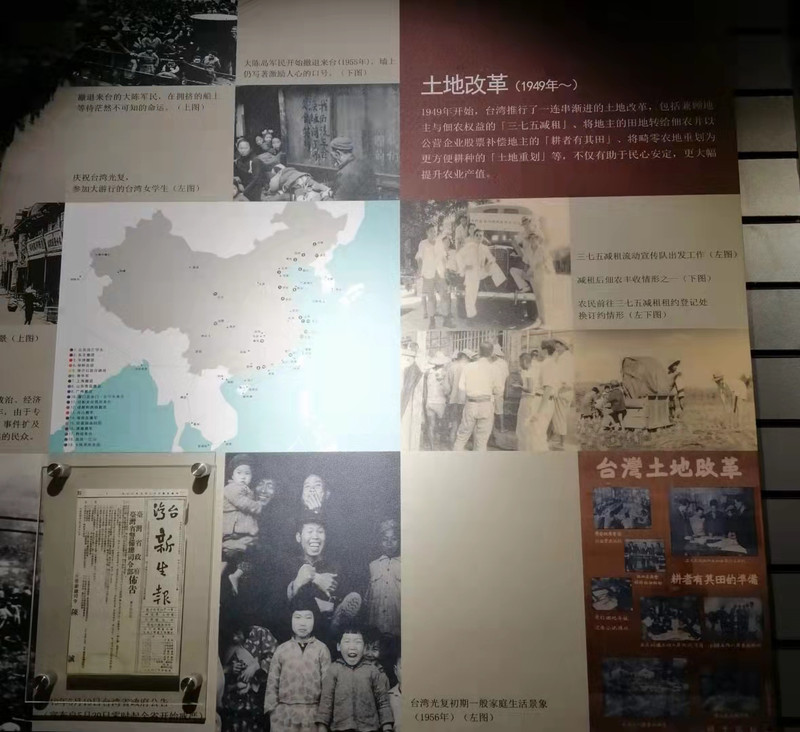

連橫紀念館專門設有一個特展廳,裡面展示了連橫兒子連震東的生平、圖片和物品。連震東(1904—1986),字定一,中國國民黨著名政治家,出生於台灣台南,祖籍福建漳州,中國國民黨榮譽主席連戰之父。連震東在台擔任多項重要職務,參與台灣經濟建設、土地改革、兵役制度之確立,以及地方選舉政務之策劃執行等,均有功績。 1929年,連震東畢業於日本慶應義塾大學經濟科,回到台灣欲加入台灣民報,但是由於其父連橫發表“鴉片有益無害論”,導致台灣民報拒絕連震東,遂加入日方色彩較重的昭和新報。 1931年,一二八事變爆發,連橫於是命連震東投奔國民黨元老、政府委員張繼,讓連震東在宦途得到照顧。連橫在張繼主持的西京市籌備委員會擔任秘書,並經張繼介紹於1932加入中國國民黨。抗日戰爭期間連震東任重慶國民政府國際問題研究所組長,並參與台灣革命同盟會。

1945年台灣光復後,連震東隨陳儀返台受降,攜家眷返回台南故居,從此與島內政壇結下淵源,並成為國民黨政府中的台籍要人。抗戰勝利後,連震東任台灣接管委員會主委,1946年任台灣行政長官公署參事、以及台灣省參議會祕書,1947年任國民政府台灣黨部執行委員兼總務處長。 1948年當選第一屆國大代表,1949年兼任東南軍政長官公署土地處處長、台灣新生報董事。國民政府遷台後,連震東於1950年任中國國民黨「中央改造委員」。 1953年任中國國民黨第五組主任,1954年起任台灣民政廳長、祕書長,1960年任內政部長,參與台灣經濟建設、土地改革、兵役制度之確立,以及地方選舉政務之策劃執行, 1966年任行政院政務委員,1976年獲聘“總統府國策顧問”,1980年獲聘為資政。 1986年12月1日病逝。連戰是連震東之子,連橫之孫,1936年8月出生於陝西西安。 1959年赴美國芝加哥大學深造,1965年獲芝加哥大學政治學博士學位。

瑪瑙寺東側廂房是台灣自然環境廳,這個廳展示了台灣島的形成、特有鳥類、特有生物、觀光景點。台灣是中國第一大島,面積約8萬平方千米。關於台灣島的形成原因,地質學界普遍認為台灣本屬於東亞島弧的一部分,當幾億年以前地殼發生劇烈運動時,東亞大陸架一方面受到來自大陸方向的強大擠壓力,另一方面又受到太平洋板塊的阻抗,於是形成了東亞褶皺山系露出海面,就形成了東亞島弧,經過幾千萬年的造山運動形成了台灣島的整體輪廓。台灣礦產資源種類單一,儲量不豐,具實際開發價值的不過20多種,自產能源只有少量煤、天然氣,金、銀、銅、鐵等金屬礦產也較少,主要儲藏於北部火山岩地區及中央山脈,其中部分有價值的礦藏經長期開採,儲量大幅減少,有的已經枯竭,因此台灣省是中國礦產資源和儲量最少的省份之一。

台灣四面環海,海岸線總長達1,600公里,因地處寒暖流交界,漁業資源豐富,稱為天然的「海洋生物牧場」。東部沿海岸峻水深,漁期終年不絕。西部海底為大陸棚的延伸,較為平坦,底棲魚和貝類豐富,近海漁業、養殖業都較發達。遠洋漁業也較發達。台灣有經濟價值的捕撈魚類有20多種,佔重要地位的有鮪魚(鮪魚)、鯔魚、鰹魚等。海藻類主要有石花菜、海苔與雞冠菜等,其中以石花菜最為重要。台灣省的珊瑚非常知名,產量曾佔世界市場的80%左右。溫暖濕潤的氣候和麵積廣闊的山區孕育了台灣島豐富的森林資源。台灣山脈海拔較高,從山下至山上氣候的垂直分異明顯,使得台灣森林樹種十分豐富,有「亞洲天然植物園」的美譽。台灣現有9個“國家公園”以及13處“國家風景區”,壯麗的海洋、高聳的山岳、多樣的自然生態與獨特的人文風情,構成了獨一無二的美麗台灣。台灣境內的阿里山、日月潭、太魯閣峽谷、玉山、墾丁、陽明山等都是著名的自然旅遊景點。

台灣歷史文化廳展示的內容包括:一是尋根探源,史前文化與早期居民;二是漂洋過海,歷史上兩岸往來;三是群魔亂舞,西方殖民者統治下的台灣;四是風雲變幻,鄭成功時代的台灣;五是九州方圓,康熙統一台灣;六是天翻地覆,台灣建省與近代化;七是暗無天日,日據時期的台灣;八是雲開霧散,抗戰勝利與台灣回歸;九是歲月如歌,台灣文學的風韻等等。台灣的史前文化與祖國大陸同屬一脈,自有史籍記載以來,台灣的開拓、發展和疆域的完整統一,始終是與中華兒女的辛勤勞動和英勇捍衛分不開的,台灣的歷史,是中國歷史的一個組成部分。西元230年,吳主孫權曾派將1萬水軍渡海到達台灣,這是中國大陸居民利用先進的文化知識開發台灣的開始。到了隋代,大陸和台灣的接觸增多,此後由唐到宋的600年間,大陸沿海人民,為了躲避戰亂兵禍,紛紛流入澎湖或遷至台灣,從事墾拓。至南宋時,澎湖劃歸福建泉州晉江縣管轄,並派有軍民屯戍。大陸和台灣在經濟、政治、文化等方面的連結日漸頻繁。元代進一步加強了對台灣的管理。明朝以後,大陸與台灣的人民往來不絕。到17世紀20年代的明朝末葉,大陸居民開始大規模移居台灣,給予台灣的社會經濟和文化的發展以極大的推動。

16世紀中葉以後,台灣成為西方殖民主義者凱覬的對象。西班牙、葡萄牙等列強相繼侵擾台灣,或掠奪資源,或進行宗教文化侵略,或直接出兵佔領。 17世紀初,荷蘭打破了西班牙和葡萄牙人的殖民霸權地位,台灣自此滄為荷蘭的殖民地,民族英雄鄭成功驅逐荷虜,收復了台灣。清政府統一台灣之後,重新納入中國中央政府的統一管轄之下,在政治、經濟、文化等各方面與大陸的聯繫更加密切了,成為國家統一整體中不可分割的組成部分。 1883年12月,中法戰爭爆發,淮系將領劉銘傳在台灣積極組織防禦,取得了馳名中外的“淡水大捷”,持續了一年三個月中法戰爭結束,這是晚清少見的對外戰爭的勝利。 1885年10月12號,台灣正式建省,首任台灣省巡撫劉銘傳積極推行自強新政,清理田賦,增加財政收入,購買輪船,架設電報線,設立郵電總局,建造鐵路;購買軍艦,增設砲台。設立機器局自造武器;成立煤務局,安裝新式採煤機器;設立興市公司,建街造路;創立西學堂、電報學堂,培養建設人才。劉銘傳把眾多新式事業集中於一省,使台灣成為當時中國的先進省份之一。劉銘傳被譽為台灣近代化之父。

台灣日據時期,為清朝簽訂《馬關條約》割讓台灣之後,1895年至1945年之間,台灣被日本帝國殖民統治的時期,又稱為日據時代或日本殖民統治時期。日本在台灣實行總督專制的統治體制,建立嚴密的警察制度,控制台灣社會,並利用保甲制度作為警察政治的輔助工具。 1937年日本發動全面侵華戰爭後,在台灣推行“皇民化運動”,願意接受日本文化的台灣同胞,必須在日常生活中只用日語。當局要求他們採用新的日本姓氏,放棄原來的中國名字。 「皇民」必須放棄中國祭祀祖先的儀式,並皈依神社的神道教。試圖把台灣人民變成日本的忠臣良民。在經濟上,實施「農業台灣、工業日本」的政策,由台灣向日本提供稻米和蔗糖;後期則配合日本的南進政策,在台灣發展與軍需有關的工業,把台灣當作日軍的補給地。日本佔領台灣50年之久。為了有效取得台灣的經濟資源,乃推動港口、鐵路、公路等基礎建設,並發展農、林、工、礦等產業。 1945年二戰結束,台灣光復,陳儀以台灣省行政長官的身份代表中國戰區最高統帥受降,從日本末代台灣總督安藤利吉手中接過了降書,台灣省行政長官公署正式運作。

1949年國民黨全面潰退台灣之後,當時台灣島內的經濟已經破敗不堪,蔣介石面對在台灣的這一新局面,也算是痛定思痛,要實行改革,而土地政策便是其中之一。台灣的第一個經濟特區,始於1966年創設的高雄加工出口區。台灣當局在當時,有鑑於台灣許多公共基本建設,如道路、港口、機場、發電廠等尚且處於匱乏欠缺的狀態,再加上1973年10月第一次石油危機發生,受到全球經濟不景氣的影響,所以為了提升跟深化總體經濟發展、緩解由於「出口擴張」而日益凸顯的新矛盾,台灣當局開始規劃進行10個大型基礎建設工程。由時任「行政院院長」蔣經國所提出,建設自1974年起,至1979年底次第完成,共動用新台幣3000餘億元。 1980年,新竹科學園區誕生,搭上全球半導體產業發展的浪潮,讓台灣經濟透過兩次成功的「特區」經驗而成功轉型。 1949年以來幾十年間,台灣的政治形態發生了重大變化,經濟上完成了轉型和升級,文化上更是多元化。 1987年以前兩岸處於隔絕狀態,此後二十年隨著大陸的改革開放台灣方面解除戒嚴,兩岸之間的來往和交流越來越頻繁。

台灣現代工藝廳陳列了許多台灣當代工藝名家的作品,包括陶器、瓷器、漆器、木雕、皮雕、紙塑、玻璃、竹藝等,色彩斑斕,琳瑯滿目,別具創意,巧奪天工,實現了工藝與美學的完美融合。台灣現代工藝美術發展迅速,特徵明顯,在創意製作過程中它或運用民族性,地域性元素,或運用懷舊,時尚,時代性等諸多元素,不斷向人們傳遞著五彩斑斕的大眾信念,是台灣文化特質的優良載體與表現。隨著國際文化交流的頻繁,國際化,大眾化的表現傾向不斷擴大。民族性、地理性的表現傾向也越來越受到追捧和重視,因而逐漸形成了台灣獨具特色的藝術品種。現既有研究主要從台灣的歷史沿革,交流合作等角度展開討論,對現代工藝美術特徵和時代風貌的關注稍顯不足。台灣工藝美術的創意特色既蘊古風,又見新潮清新華麗的台灣現代工藝品不僅對尋求創新的其他地區工藝美術有重大啟發,也對中國現代工藝美術風貌有著重要影響力。現代工藝有別於傳統工藝,強調實用性與素材質感的特點,著力於大幅跳脫傳統的限制,材質的運用較為自由。創作者透過融入個人創意,藉由作品傳達想法與情感。數十年來,台灣的工藝創作呈現自由開放的狀態,湧現出更多兼具現代感、創意和藝術價值的作品,得到海內外各界人士的好評。

台灣現代工藝廳的北面是台灣傳統工藝廳,一進門,之間位置案幾上擺放著幾個神像,有媽祖、關公等。台灣的木雕與大陸江南一帶的做法一樣,工藝大致分為建築木雕、神像木雕、器物木雕三種,在早期大量修建寺廟的需求下發展蓬勃,廟宇也因此成為台灣傳統木雕作品保存最完整的地方。雕刻藝術除了紋飾線刻以外,還有浮雕、立體雕刻,傳統雕刻普遍保持原始藝術的特性,不矯揉造作,造型真誠而率直。台灣位於溫帶亞熱帶之間,既生長溫帶散生單株型竹子,也生長亞熱帶聯株叢林型竹子,竹子種類及產量都很豐富,其中的桂竹、長枝竹、刺竹、麻竹與孟宗竹成為竹編工藝的最主要的材料,因此台灣竹編藝術有自己的優良傳統和濃厚的地方特色,在世界竹編藝術領域享有盛名。

藺草曾經是台灣第三大出口的特產,僅次於台灣產的米和糖。藺草的草莖圓滑細長,粗細均勻,壁薄芯疏,軟硬適度,纖維長,富有彈性,抗拉性好,色澤鮮豔,清香濃鬱,是極佳的天然綠色植物纖維之一,因此宜於編織,使用藺草編織的各類產品具有通氣、吸濕、清涼的作用,特別是藺草莖具有調節乾濕的功能。夏季能保持適度的乾燥,使人的皮膚感觸異常舒適,冬季保溫性能良好,因此躺草編織品已成為人們日常生活中不可缺少的家庭日常用品,也是一種獨特的室內時尚裝飾品,深受廣大消費者喜愛。雖然現在各式各樣的塑膠、化纖、竹子等編織品,花色繁多,但是藺草編織品的眾多特性和優點是其他產品無法所取代的。藺草居家用品主要有:枕頭套、床席、坐墊、地墊、枕席、榻榻米等,另外,藺草製品也被當作一種獨特的室內時尚裝飾品。由於藺草製品種類豐富,價格適中,很受人喜愛。藺草製作,首先是乾燥;其二是染色,將藺草染色後進行編織,可以編出各種紋理,染色的藺草大多是質量較差的藺草,優質的藺草一般不做染色處理,以保持它原有的色澤;其三是編織,目前的編織技術,可做出多種品種,主要有密經、提花等;其四是噴色,在編織好的半成品席面上,做進一步工藝上的處理,噴色會在其表面形成一層保護膜,使藺草更有光澤;最後是縫製。將各種圖案採用刺繡、印花等方法縫製於半成品草蓆、坐墊等周邊,並以精美的布料加以修飾。

台灣少數民族是古東亞族群多元文化格局中的邊緣環節。長期相對封閉的島嶼生存環境使其社會文化表現出強烈的孤立性和滯後性。表現在服飾形態。他們或“織績木皮”,或“織麻為衣”,明顯與“衣冠華夏”不同,更與“文明世界”相隔甚遠。在漢人大規模開發台灣以後,棉布與棉線等傳入,使得台灣少數民族的服飾形態逐漸複雜化,其中,平埔族服飾基本漢化,高山族各族群服飾也產生了深刻的變化。進入當代社會後,台灣少數民族興起族群文化復興運動。傳統服飾文化的製作與使用,成為各族群追溯祖先,重塑傳統,認同族群文化的重要物質載體與精神寄託。台灣高山族傳統服飾色彩鮮豔,以紅、黃、黑三種顏色為主,其中男子的服裝有腰裙、套裙、挑繡羽冠、長袍等,女子有短衣長裙、圍裙、膝褲等,除服裝外,還有許多飾物,如冠飾、臂飾、腳飾等,以鮮花製成花環,在盛裝舞蹈時,直接戴在頭上,非常漂亮。台灣地區原住民族的服飾藝術獨具特色,從技術層面來看,這些服飾是需要傳統工藝作為技術支撐的。傳統的製作服飾的麻布材料,是運用精湛的紡織技術製作而成,而各類衣飾的色彩與裝飾則依託於他們出色的染色工藝和繡縫技術。

油紙油紙傘是漢民族傳統的日用雨傘,使用歷史已有1000多年。用手工削製的竹條做傘架,以塗刷天然防水桐油的皮棉紙做成傘面。油紙傘是世界上最早的雨傘,純手工製成,全部取材自天然,是中國古人智慧的結晶。台灣油紙傘,製作精巧,傘面上的中國書畫極富美感。台灣油紙傘源自廣東潮州,在傳統的客家習俗中,女子結婚嫁妝中一定會有兩把油紙傘,因為「紙」與「子」是諧音,具有早生貴子之意,且傘面時圓形代表“萬事圓滿”,如今的油紙傘著重於古典、美觀。油紙傘完全是用手工製作。細長的傘骨,都是 「孟宗竹」浸水後削成,竹身硬而有彈性。再經過鑽孔、穿線,一頂圓形的紙傘骨架就此成型。接著將做成扇形的綿紙,用棉籽油一片片黏在骨架上,曝曬之後,塗上防水桐油,一把油紙傘就製作成功了。上過桐油的紙傘,既有防水的功能,又可增加綿紙的韌性,更使原本單調粗俗的綿紙變得亮麗透明。傘燈,是流行於台灣的一種燈籠,因為不用時可以像雨傘一樣收起而得名。燈在閩南語中與「丁」諧音,寓意著人丁興旺,世代興隆;燈籠早期的木質底座有一個「燈臍「,寓意著「添丁發財」。燈籠又有照明的用途,象徵光明和平安。

台灣傳統工藝廳的對面是兩岸文化交流廳,裡面是兩岸書畫家慶祝西湖申遺十成功週年特展。西側是台灣人物誌廳,台灣同大陸的淵源深厚而久遠,在歷史長河中,台灣人文薈萃,名人輩出,在哲學、政治、軍事、科技、文化等各個領域都出現了不少傑出的人物,有林獻堂、林熊祥、賴和、洪棄生、林朝松、林幼春、陳維英、劉銘傳、丘逢甲、鄭用錫、鄧傳安、蔡延蘭、陳瑤、蔣氍、鬱永河、沈光文、朱術桂、陳永華。

乾隆皇帝南巡杭州遊覽時常有品題賦詩而列成杭州二十四景,包括「湖山春社、寶石鳳亭、玉帶晴虹、吳山大觀、梅林歸鶴、湖心平眺、蕉石鳴琴、玉泉魚躍、鳳嶺松濤、豚香市、韜光觀海、雲棲梵徑、西溪探梅、小有天園、漪園湖亭、留餘山居、篁嶺卷阿、吟香別業、瑞石古洞、黃龍積翠、香台普觀、澄觀台、六和塔、述古堂。