2014年2月28日,下午,我沿著西湖的水邊慢慢遊覽,來到了位於西湖東岸柳浪聞鶯公園內的錢王祠,與岳廟隔西湖相望。錢王祠始建於北宋熙寧十年(公元1077年),它的前身是表彰五代吳越國王錢氏的表忠實,清代以後則通稱為錢王祠,康熙、乾隆二帝在此留有「保障江山」和「忠順遺庥」等禦題。 900多年來,歷經滄桑,幾經毀建,所存八字牆是原建築僅存遺跡。文革中被毀,2003年重建,佔地11300平方米,建築面積4600平方米。

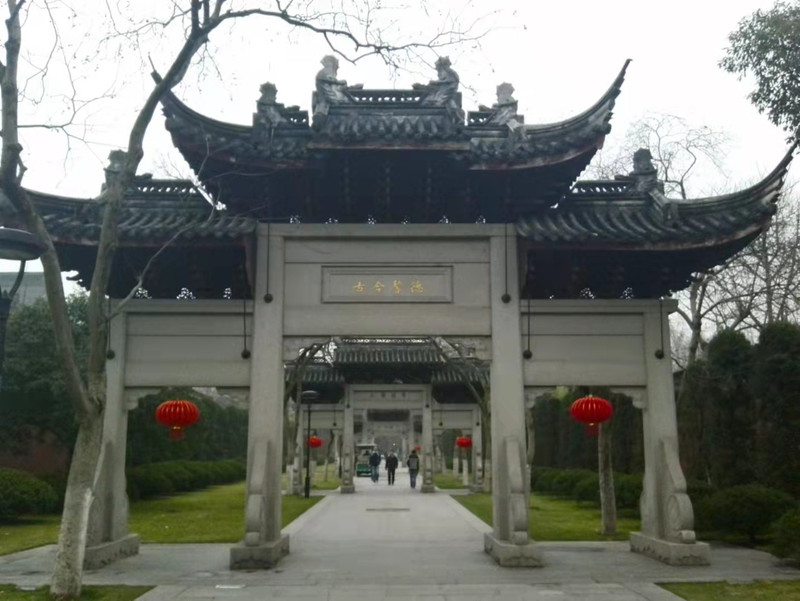

錢王祠旁的甬道上樹立著五道牌坊,寓意吳越國五王對江浙地區的貢獻,也表現了王者的胸襟和氣度,是對錢王錢鎧品行功德的讚美之意。第一座牌樓正面匾額:“王者襟度”,背面匾額:“風雲龍虎”;第二座牌樓正面匾額:“用賢惠民”,背面匾額:“重文精武”;第三座牌樓正面匾額:「志與智孚」。背面匾額:「家循洽溥」;第四座牌樓正面匾額:「識量豪宕」,背部匾額:「衣錦鄉土」;第五座牌樓正面匾額:「功在東南」,背面匾額:「德馨古今」。

穿過五座牌坊,眼前驀然豎立著一座錢王塑像。他高大威武,氣宇軒昂,一身正氣,身披盔甲,怒目前方,使人不得不敬畏三分。錢鎧(852年-932年),字具美,乳名婆留,杭州臨安人,五代十國時期吳越國創建者。錢鎧在唐末跟隨董昌鎮壓農民起義軍,累遷至鎮海節度使,後擊敗董昌,逐漸佔據兩浙十三州,先後被中原王朝封為越王、吳王、吳越王。在位四十一年,廟號太祖,諡號武肅王,葬錢王陵。錢鎧在位期間,採取保境安民的政策,經濟繁榮,漁鹽桑蠶之利甲於江南;文士薈萃,人才濟濟,文藝也著稱於世。曾徵用民工,修建錢塘江海塘,由是「錢塘富庶盛於東南」。也鼓勵擴大墾田,由是“境內無棄田”,歲熟豐稔。兩浙百姓都稱之為海龍王。

錢王祠第五座牌樓東側立有一筆錢祠表忠石碑,是西湖著名景點之一。蘇東坡所寫的《表忠觀碑記》,是中國書法史上名碑,「碑記」敘述了吳越國三代錢王在天下大亂、民不聊生的五代時期,奉行中原正朔,不失臣節,消弒兵戈,安居人民,最終納土歸宋的事蹟。褒揚了歷代錢王的功績,認為“有德於斯民甚厚”,“有功於朝廷甚大”。 「錢祠表忠」既寫出了杭州百姓對於錢王功德的永世不忘,更展現出西湖深厚的歷史文化底蘊。

錢王祠大門兩側各有一禦旨牌樓,西側禦旨牌樓匾額《聖旨》,橫匾:「包絡山川」。兩柱楹聯:「上聯:保境安民歸一統,下聯:遺府造福祀年秋」。東側禦旨牌樓匾額《聖旨》,橫匾:「澄明湖祿」。兩柱楹聯:「上聯:門前柳綠霏霏舞;下聯:陌上花開緩緩歸。 ”

北面不遠處是正對山門的兩個荷塘,水光粼粼,綠意盎然,為這肅穆之地平添了幾分詩意與柔情。荷塘後面是垂柳掩映的“功德坊”,軒昂的牌坊與錢王祠的山門遙遙相對。紅色的 「八字牆」圍起的山門顯得大氣、莊重。牌坊背面:功德坊。楹聯:「上聯:啟匣尚存歸國詔;下聯:解韜時拂射潮弓」。牌坊正面:功德坊。兩旁有兩副楹聯:「上聯:功勳合五百臣之多,一代規模創吳越;下聯:德化被十四州而遠,千秋坊表永湖山。上聯:湖山露真態;下聯:功德說前王。

錢王祠正門橫匾:「錢王祠」。祠門兩旁有楹聯:上聯:「海築金堤鯨浪長恬累世共欽明德遠;下聯:射潮驅鐵弩烏號宛在餘風猶想大王雄。」走進錢王祠,首先看到的是錢王銅獻殿,全銅鑄造。獻殿是一個高規格的祭壇,祭祀時用來擺放供品的地方,也可以作為主祭人、有身分的祭祀參與者的活動場所。因此許多廟宇跟祠堂都有獻殿,而錢王祠的獻殿卻很獨特,首先是它的材質,採用全銅製作,而非通常所用的木材,通體呈古銅色,造型古樸,金屬質感強,給人富貴又不失典雅的感覺。因此,錢王祠銅獻殿可以說是西湖邊最具吸引力與神秘的建築。在銅獻殿的左右兩邊分別有兩個碑亭。

銅獻殿通高8.4米,殿長寬各為4米,須彌台基長寬各10米,計100平方米,共用去銅材40噸,是目前中國台基面積最大的銅殿,更是當代十大銅建築之一。銅獻殿為單層三重簷式,方殿為宋氏風格,上設阿育王塔式寶頂,台基上有「九山八海」銅雕。 「九山八海」是古印度的世界形成說,即以須彌山為中心,周圍有遊幹陀羅等八大山環繞,而山與山間各有海水相隔,故為“九山八海” ,意思是整個世界包涵其中。將「九山八海」置於此,應是對錢王功績的一種肯定。

在宋代以前,人們祭祀祖先神靈,祭禮大典的主持、抬著犧牲的隊伍都必須從獻殿中間穿過,這是祭祀活動中很莊重的一個環節,但現在,其景觀性完全取代了實用性。錢王祠的銅獻殿佈局呈現宋式方殿形制,卻又附加了諸如「九山八海」、阿育王塔式寶頂等印度佛教文化,成為融合了外來文化的中國特色佛教建築。在五代十國,吳越國定都杭州。錢氏三世五王篤信佛教,以「信佛順天」為信條,以「善事中原、保境安民」為國策,使杭州空前發達、盛極一時,成為「錢塘自古繁華」的開端。同時,宗教文化也非常興盛,“寺塔之建,倍於九國”,杭州也因此被稱為“東南佛國”。錢王祠銅獻殿中所融合的佛教元素,也正契合了當時這一歷史背景,而在錢王祠中設立獻殿,其用意也在於希望錢王能庇佑子孫後代免除一切戰亂與災難,永葆平安。

西側碑亭中的御碑中碑文是乾隆帝題寫的「忠順貽庥」四個大字。乾隆16年(1751年),乾隆親自看到了錢王對於朝廷的“表忠碑”,感觸頗深,便題下了“忠順貽庥”,“貽”遺留、流傳之意,“庥”是庇蔭保護的意思。四個字合起來就是希望錢王的功績世代傳流,庇護子孫後代。石碑是2002年土建時出土的。東側碑亭裡面是「錢王祠重建碑記」碑,現在的錢王祠是杭州市 2003年建成並對外開放的,這座新碑正面是記載本次重建錢王祠的新碑記。背面是清代嘉慶年間阮元主持重修錢王祠的碑記。

錢王祠正殿,五王殿。唐朝大中六年錢鎧生於臨安,相傳他出生時突現紅光,且相貌奇醜,父親錢寬認為不祥,欲棄於屋後井中,但因祖母憐惜,方得保全性命,因而取乳名「婆留」。錢鎧自幼學武,擅長射箭、舞槊,對圖謔、緯書也有所涉獵,成年後以販賣私鹽為生。乾符二年(875年),浙西鎮遏止王郢壅兵作亂,石鏡都鎮將董昌招募鄉勇平叛。錢鎧時年二十四歲,應募投軍,被董昌任命為偏將,隨軍平定王郢之亂。乾符五年(878年),錢鎧因功被授予石鏡鎮衙內知兵馬使、鎮海軍右職。

五王殿正面橫匾:保境安民,兩旁有楹聯:上聯:金甌固半壁,東南遺愛在湖上,祗今楹殿重新,玉座落衣,曠代雄姿嚴咫尺;下聯:鐵壯三軍,決拾豐功昭簡冊,從此波瀾底定,荷花桂子,千秋典祀薦馨香。五王殿內陳列三世五王塑像。錢鎧生逢晚唐,當時藩鎮割據,戰亂相續,災荒頻仍,北方十室九空。 “浙東大疫,死者大半”,“江南大旱,飢人相食”。錢鎧二十一歲投身行伍,“驍勇絕倫”,以馬上得天下,身經數百戰,由副史遷至國王。錢鎧「事奉中原,終不失臣節」的策略,實現吳越國實現跨越式的經濟發展。在整個吳越國從成立到滅亡的80多年期間,「保境安民」始終是當政者的治國理念,利用吳越國天時、地利、人和的優勢,不失時機地抓住有利時機,與民休息,積極發展吳越國經濟文化。他把放寬經濟、繁榮經濟當作城市發展的根本,是城市革命先驅者。

進入五王殿,位於正中的錢鎧像高約5米,身著正統的唐式官服。錢鎧的周圍是錢元瓘、錢弘佐,錢弘琮、錢弘俶的塑像,栩栩如生。五王殿內的楹聯:上聯:天地幾滄桑,嘆龍拏虎攫,四境驛騷,幸此邦民氣太和,依然陌上花開,江中潮靜;下聯:湖山新殿宇,仰玉帶金丸,千秋威肅,願今後神保是格,再見倉多積粟,野獻嘉禾。

吳越文穆王錢元瓘(887年941年),字明寶,原名傳瓘。杭州臨安(今浙江臨安),吳越第二位國君,吳越武肅王錢鎧第七子。

吳越忠獻王錢佐(928年—947年6月22日),原名錢弘佐,字符佑(一作字祐),杭州臨安(今浙江臨安)人,吳越文穆王錢元瓘第六子,吳越第三國君。錢弘佐喜好讀書,性情溫順,很會做詩。即位後,因尚年幼,無力控制下屬的驕橫,又曾寵信諂媚之人,然而終能摘姦發伏,亦不失果斷。開運四年(947年),錢弘佐過世於王宮鹹寧院西堂,時年二十歲,後漢贈諡號忠獻王,吳越上廟號成宗。

吳越忠遜王錢倧(929年—975年),原名錢弘倧,字隆道,杭州臨安(今浙江臨安)人,吳越文穆王錢元瓘第七子,吳越忠獻王錢佐異母弟,吳越第四位國君。錢倧初任內衙指揮使、檢校司空、丞相等。開運四年(947年),錢佐去世,錢倧繼位。同年十二月,李孺贇反叛,錢倧命鮑修讓等出兵討平。當時內衙統軍使胡進思跋扈,幹預政事,錢倧深感厭惡,內衙指揮使何承訓建議誅殺胡進思,錢倧猶豫不決。何承訓怕事情洩露,向胡進思告密。胡進思先發制人,和指揮使諸溫等以內衙兵發難,將錢倧軟禁在義和院,假傳命令,說錢倧因突然中風,傳位給其弟錢俶。

錢俶(929年9月29日-988年10月7日),原名錢弘俶,因避宋太祖之父趙弘殷名諱,入宋只稱俶,小字虎子,改字文德,杭州臨安(今浙江臨安)人。吳越末代國君。錢元瓘第九子,錢倧之弟。錢俶後漢乾祐元年(948年)正月即位,被胡進思迎立為吳越王。命免境內租稅,首衙內衙指揮使何承訓,懲其反复,人心安定。胡進思多次進言 處 死 錢倧,錢俶不許,並派親將薛溫保護錢倧。錢俶繼位後,勵精圖治,下令歷年欠稅盡行蠲免,境內田畝荒廢者“縱民耕之,公不加賦”,民心大悅。又置營田卒數千人,以鬆江闢土而耕,達到“境內無棄田”,糧食豐稔,鬥米十文。開寶八年(975年),錢俶應趙匡胤約,出兵與北宋會師南唐都城金陵(今江蘇南京)。十二月,錢俶入朝表賀。錢俶嗣位三十餘年,期間恭事後漢、後周和北宋。

錢王祠五王殿兩旁是功臣堂,左邊的表武功,右邊的表文治。左邊的功臣堂上的橫匾:氣騰八荒。兩旁有楹聯:上聯:藩鎮痛恣橫,獨能半壁堅持,百載金甌固越;下聯:潮流趨險惡,安得先王復起,萬弦鐵弩障江山。進入大廳,功臣堂內以壁畫的形式,線描石刻的手法,展現了西陵大戰、擒董昌、大戰狼山江、疏浚西湖、築驕海塘、納土歸宋、陌上花開、興築羅城這8個重大歷史事件,反映了錢氏三世五王的文治武功。

功臣堂中最重要的是蘇東坡所寫的《表忠觀碑記》,雖然是明代重刻,仍是中國書法史上名碑。北宋著名詩人蘇東坡稱讚錢王有保衛兩浙之功,並立《錢氏表忠觀碑》於錢王祠側,文共八幅,四石八面,每面正書6行,滿行20字。正文810字、首尾款識129字,合計939字,講述了吳越國三代錢王奉行中原正朔,不失臣節,消弭兵戈,安居人民,最終納土歸宋的事蹟,褒揚了歷代錢王的功績,認為 “有德於斯民甚厚”,“有功於朝廷甚大”。後經明代嘉靖年間杭州知府陳柯重刻,現只存三塊。 《表忠觀碑》是蘇東坡「四大名碑」之首,碑成於宋元豐元年(1078)八月,石原刻在杭州錢塘錢氏墳。

右邊的功臣堂,橫匾:天生英淑。門旁兩柱有楹聯:上聯:十四州匕鬯無驚,保境安民,麟閣褒揚銘鐵卷;下聯:九省載威靈宛在,陳裳薦食,螭碑鼎峙鎮錢塘。進入大廳,唐乾寧三年(公元896年),董昌叛唐稱帝,勸降無果後,錢鎧平定了董昌,唐昭宗封錢鎧為鎮海節度使、鎮東節度使。唐乾寧四年(西元897年)唐昭宗欽賜「金書鐵券」。錢鎧鐵券是中國現存最早的鐵券實物,非常珍貴。一千多年來,它歷經戰亂,忽隱忽現,除個別時段外,一直由錢鎧後裔收藏。

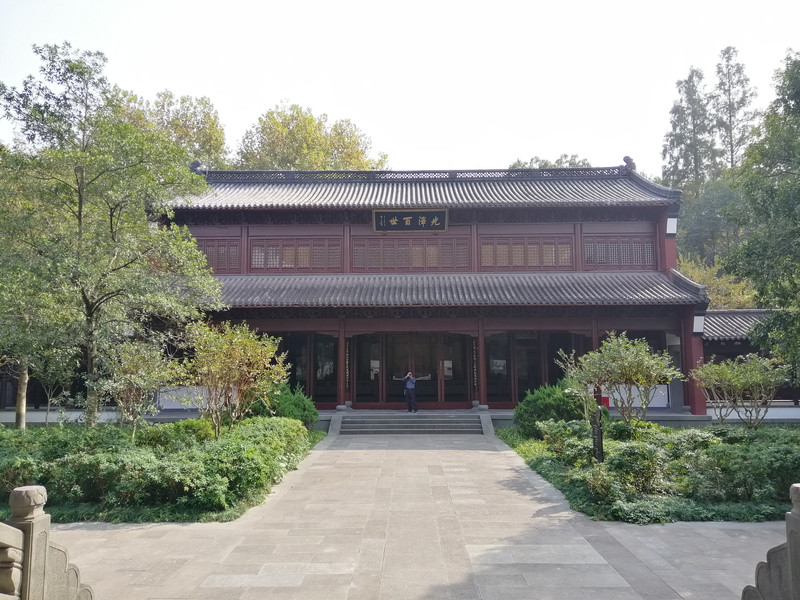

出五王殿就進入第三進院落,左有懷慎堂,右有攬遠堂,後面正中是慶系堂。慶系堂是錢王祠裡唯一可以登臨兩樓建築。上書“光澤百世”,寓意吳越國錢王的業績與聲望世代傳宗,延綿至今。門對聯:上聯:築塘◆海,吳越拓雄圖,課桑訓農,東南興水利,十四州楷模全國,生民受賜到於今;下聯:討董殲劉,徵誅比湯武,納土稱藩,揖讓效唐虞,九八年保障一方,我祖宏規開自昔。

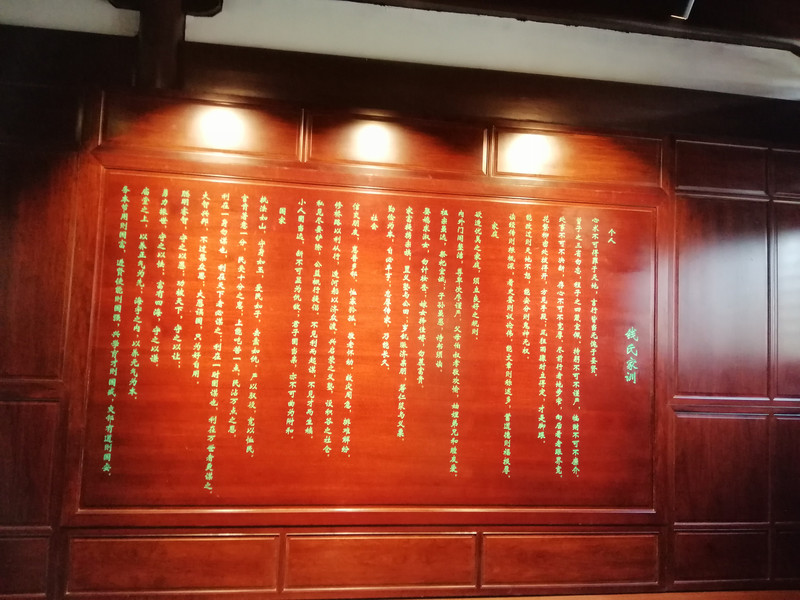

進入大堂,吳越錢氏的輝煌從唐代之後的五代十國開始,吳越國王錢鏐是錢氏此後延續千年輝煌的奠基人,從此,錢家就成為中國歷史上不可小視的大家族。錢鎧出身草莽,深知「以民為本,民以食為天」的道理,立國以後沒有像其他割據者那樣熱衷於擴張領土,而是堅守「保境安民」的基本國策,「世方喋血以事乾戈,我且閉關而修蠶織”,一心一意發展經濟。他以前無古人的熱情和氣魄興修水利,勸民農桑,開拓貿易,使境內出現了五穀豐登、百業鼎盛的喜人景象。江南一帶的經濟社會得到了長足發展,成為全國最富庶的地方。更難得的是,錢鎧領悟到「創業容易守成難」的真諦,在子女的教育問題上兢兢業業,傾注了大量心血。他特意制定了一套嚴謹的家規家訓。這份《錢氏家訓》最原初的版本被工工整整書寫裝裱,高懸於家廟的列祖列宗像前,成了錢氏族人必須遵循的法則。

殿後南側還有偏殿攬遠堂和懷鎮堂,這兩個偏殿的大廳內展示了錢氏家訓,《錢氏家訓》基於儒家修齊治平的道德理想,從個人、家庭、社會和國家四個角度出發,為子孫訂立了詳細的行為準則。錢鏐在臨終前,曾向子孫提出了十條要求,被後世稱作《武肅王遺訓》。一千多年來,遺訓和《家訓》世代相傳,更得到子孫後代的身體力行,成為立族之本,旺族之綱。

司馬光在《資治通鑑》中對錢鎧善事中原的國策給予高度評介:“錢鎧所立家訓,乃至臨終遺囑,念念不忘要善事中國,勿以易姓廢大事之禮” 。吳越富庶甲於東南,錢鎧在治理杭州時確實曾做出了巨大貢獻。清代乾隆為錢王祠題書:“勳勒金書,納土當年資保障;業基石鏡,築塘奕祀慶安瀾”,一致肯定了錢鎧的歷史貢獻。