2014年2月28日,下午,在風景秀麗的西子湖畔,棲霞嶺南麓,有一組古樸雄偉、莊嚴肅穆的建築群岳王廟。這裡背枕青山,面對西湖,是南宋抗金名將、民族英雄岳飛的長眠之地,也是我國規模較大的紀念岳飛的名勝古蹟之一。 800多年來,岳飛的愛國精神與民族氣節,鼓舞了一代又一代的中華兒女熱愛祖國、振興中華的鬥志。南宋隆興元(1163年),孝宗皇帝趙慎下詔為岳飛昭雪,將岳飛遺體從九曲從祠遷出,以「孤儀」(即一品禮)改葬於棲霞嶺下。南宋嘉定十四年(1221),宋寧宗皇帝將岳飛墓傍的智果觀音院改建為功德院,初稱“褒忠衍福禪寺”,以表彰岳飛的功德。明朝天順年間改額“忠烈廟”,因岳飛追封鄂王而稱岳王廟,歷代迭經興廢,現存格局於清代重建後形成。岳飛墓廟整體佈置可分為忠烈祠區、墓園區及啟忠祠區三大部分。忠烈祠區由岳廟主體建築忠烈祠及祠前庭院、「岳王廟」門樓等組成。

岳王廟大門,正對西湖五大水面之一的岳湖,岳王廟門樓兩側連接八字形赭紅色圍牆。墓廟與岳湖之間,高聳著一座青石四柱三門三樓,歇山頂建築,高8.88米,寬8.16米,氣勢雄偉,蔚為壯觀。雍正九年(1731年),浙江總督李衛撥款重修岳飛墓廟,於廟門神道前重建石牌坊,上額題刻「碧血丹心」四個綠色大字,下額題刻「光緒丙戌季夏署理浙江巡撫許應鑅補立」額上方下方及中間分別雕刻雙龍戲珠圖案,兩邊雕刻走獸、花卉圖案,雕功細膩, 工藝精緻。

牌坊後的岳飛青銅雕像,左手按劍,右手握拳,頷首凝思。岳飛(1103年3月24日—1142年1月27日),字鵬舉,諫武穆,後改諫忠武。相州湯陰人。南宋抗金名將、軍事家、戰略家、民族英雄、書法家、詩人,位列南宋「中興四將」之首。岳飛從二十歲起,曾先後四次從軍。自建炎二年(1128年)遇宗澤至紹興十一年(1141年)止,先後參與、指揮大小戰鬥數百次。金軍攻打江南時,力主抗金,收復建康。紹興四年(1134年),收復襄陽六郡。紹興六年(1136年),率師北伐,順利攻取商州、虢州等地。紹興十年(1140年),完顏宗弼毀盟攻宋,岳飛揮師北伐,先後收復鄭州、洛陽等地,在郾城、潁昌大敗金軍,進軍朱仙鎮。宋高宗趙構和宰相秦檜一意求和,以十二道「金字牌」催令班師。 1142年1月,以莫須有的罪名,與長子岳雲、部將張憲一同遇害。宋孝宗時,平反昭雪,改葬於西湖畔棲霞嶺,追諫武穆,後來又追諫忠武,封鄂王。在宋、元、明三朝,備受尊崇。

岳王廟門樓是一座清代重簷歇山頂木結構的兩層建築,面闊五間,進深二進,帶前後副簷,雕樑畫棟,金碧輝煌,簷角飛翹、鬥拱疊彩。正中間有一塊龍鳳盤繞,黑底鏵金的豎匾,上面寫著「岳王廟」。這棟建築有十二根紅漆柱子,中間兩根上寫著:「三十功名塵與土,八千里路雲和月。」出自於岳飛的《滿江紅》。大門兩側聯:「名勝非藏納之區,對此忠骸,可廢西湖祠墓;時勢且權姦能造,微公涅背,誰活南渡君臣。」大門前簷柱側面楹聯:「乾坤正氣,忠孝完人,樹千古英雄模範;廟貌重新,湖山生色,寫百代道德文章。門口一對石獅,是明朝的舊物。

岳王廟正門門樓內的木匾:「壯懷激烈」,出自岳飛《滿江紅》詞句。大門後簷柱,側面楹聯:「正氣炳人寰,風雨靈旗一抔土;苦忠溯往跡,湖山俎豆萬斯年。」紹興十一年十二月二十九日(1142年1月27日)除夕,於國於民立下汗馬功勞的抗金大元 帥被權姦合謀殺害於臨安(杭州)大理寺獄中,年僅39歲。當時,有一個獄卒隗順,冒著生命危險,將岳飛屍體背出,埋葬在錢塘門外九曲叢祠,並以岳飛平時佩帶的玉環加以陪葬。墓旁立石假稱「賈宜人墳」為掩護,躲過秦檜及其黨羽的搜索。隗順彌留之際,將此事告訴了他的兒子。隗順說:「岳元帥死得冤枉,若干年後,必被平反,以禮改葬。待到朝廷昭雪之時,必訪求其屍,可告之」。

出門廳,是個天井院落,庭院內的參天古樹,鬱鬱蔥蔥,生機盎然,巍峨屹立的六百年樟樹既是岳飛墓廟八百年歷史滄桑的最好見證,又是杭州市的市樹。中間是一條青石鋪成的甬道,甬道長23米,盡處為正殿。正殿忠烈祠重簷中間懸掛著一塊「心昭天日」橫匾。岳王廟的興衰與政治環境有密切關係。早在宋孝宗時,為了抗金鬥爭的需要,也為了穩定自己的統治地位,順應民心,修了岳飛墓。南宋嘉定十四年(1221年)又闢建了功德寺(岳廟)。宋亡後,岳廟毀於兵火。元朝大德五年(1301年),九江的岳飛後裔聯合宜興岳氏重新修建。經五年的努力,恢復墳墓、寺舊貌。此後岳飛墓、廟歷經元、明、清各代,屢建屢修。

在正殿所在院落的西南角,有一倚牆而建的單簷攢尖頂半亭,名曰“精忠柏亭”,這看上去僅剩半個的亭子,民間有喻意南宋只有半壁江山之說。亭內陳列八段柏樹的化石,據傳是生長在風波亭畔的一株大柏樹。岳飛在風波亭被害後,這株柏樹也跟著枯萎,變成化石,僵而不倒達600餘年。後人把這些化石懼起來,建亭陳列,讓它永遠陪伴岳飛的忠魂。精忠柏亭前還有一座「精忠柏台圖」碑,碑高126厘米,寬65厘米,上面是清同治年間司獄吳廷康親自繪鐫的精忠柏圖。碑刻於清光緒元年(1875年)。碑陽刻吳廷康篆書「精忠柏台圖」、彭玉麟與吳廷康撰書讚。碑陰有清代著名經學大師、教育家俞樾撰稿並書寫的「精忠柏台記」。

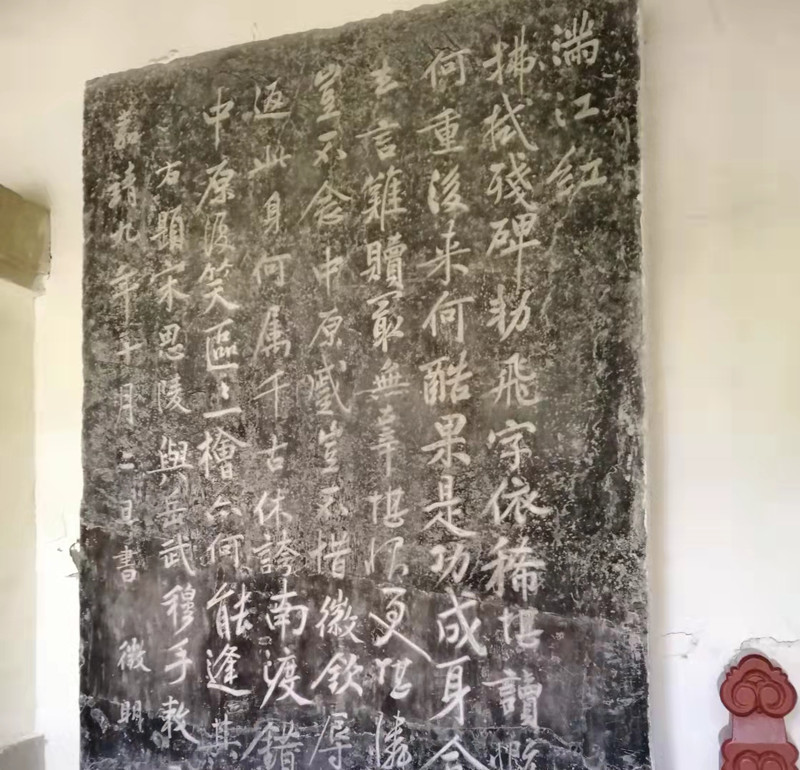

岳王廟門樓西側有一碑廊,石碑上刻有岳飛的詩詞,岳飛的《滿江紅·登黃鶴樓有感》:「遙望中原,荒煙外、許多城郭。想當年、花遮柳護,鳳樓龍閣。 、鐵騎滿郊畿,風塵惡。漢陽遊,騎黃鶴。當飛出兵收復襄陽六州駐節鄂州時,到黃鶴樓登高,北望中原,寫下了這樣一首抒情感懷詞。

忠烈祠是岳王廟的主體建築,是清代重簷歇山頂建築,居高台而建。殿飛簷鬥拱,莊嚴雄偉,面積500多平方公尺。簷前懸掛著的一塊「心昭天日」橫匾,出自葉劍英的手筆。據傳岳飛被害前,大理寺官吏逼他在假供詞上畫押,岳飛悲恨之極,提筆寫下「天日昭昭,天日昭昭」八個字,以表盡忠報國之心,萬古不朽,可昭天日。忠烈祠大門楹聯:「不愛錢,不惜命,乃太平根基,名將名言,貪婪者蹺跪; 取束芻,取縷麻,定斬徇軍律,保民保國,正氣壯湖山。」

大殿正中是新塑的岳飛戎裝座像,像高4.75m,岳飛頭戴紅纓帥盔,身著紫色蟒袍,臂露金甲,足登武靴,右手握拳,左手握劍,態度嚴正,英氣勃勃,正氣凜然、胸懷韜略、盡忠報國名將的非凡氣慨。坐像上端懸掛著岳飛親筆手書「還我河山」四字橫匾,表示出這位民族英雄畢生為之奮鬥的目標。殿內還有許多匾聯都是出自當代書法家之手,象沙孟海、啟功、劉海粟等,他們從各個角度讚揚了這位民族英雄。殿內柱楹聯:「遺烈鎮棲霞,釃酒重瞻新廟貌;大旗懸落日,撼山願學古軍容」。蔣益澧題岳王廟,啟功重書。

在大殿後方的牆上,繪有1981年創作的九幅大型彩色壁畫,記錄了岳飛氣壯山河的一生,它們分別是岳飛少年時代的「勤學苦練」;岳飛以收復中原為畢生追求的“還我河山”;岳家軍第四次北伐中的輝煌勝利“郾城大捷” ;收復中原勝利在望卻終為投降派所破壞的「被迫班師」;岳飛面對權貴誣陷迫害而不屈不撓的「風波冤獄」;體現岳飛傑出軍事思想的「聯結河朔」;傳說中的「岳母刺字」;描繪祖國大江南北、長城內外錦繡大地的「大好河山」。 「岳母刺字」講的是岳飛早年喪父,都是由母親撫養長大,在靖康之變,金兵入侵,微欽二帝被俘虜的時候,岳母送他去參軍,臨別前,為了讓岳飛謹記愛國家、愛人民,在岳飛身上刺下了「精忠報國」四個字。

忠烈祠西廡是祭祀牛皋的輔文侯祠,楹聯:「雲旗風馬,生死相從,部曲有同心,想見隨軍依鄂國;桂醑椒漿,英靈來格,墓門求近地,惜難築塚象祁連。現代書法家餘正重書於湖上。牛皋(1087~1147),南宋抗金將領。字伯遠,汝州魯山人(今屬河南魯山縣熊背鄉石碑溝村人)。南宋初年聚集人民抗金。紹興三年(1133)牛皋加入岳家軍、長勝軍。牛皋使用雙鐧,乃金所製。後隸屬岳飛,為其推重,對金作戰中屢立戰功。曾參加鎮壓楊麼起義。岳飛被害後,因始終反對宋金議和,被秦檜害死。埋在杭州西湖棲露嶺北的劍門關畔,墓前立碑一通,其碑文為「宋輔文候牛皋之墓」。

忠烈祠東廡是祭祀張憲的烈文侯祠,楹聯:「在當年從難,碧血埋幽,蜚語何來哀太尉;以列校奮身,丹心亙古,瓣香有托吊英雄。張憲,南宋抗金名將,岳飛最為倚重的將領之一,從微相隨,以列校奮身,官至龍神衛四廂都指揮使、闍州觀察使、高陽關路馬步軍副都總管。宋孝宗即位後,張憲冤獄得以昭雪,被追復為龍神衛四廂都指揮使、閬州觀察使,追贈寧遠軍承宣使。

從精忠柏亭南側的拱門進去,來到了庭園,甬道兩邊種植松柏,南北各有一條碑廊,陳列著岳飛手跡和後人憑吊岳飛的詩詞碑刻127塊,這些碑刻大多為歷代所留下的,也有部分是根據拓片新刻的。院落東面照壁上有「盡忠報國」四個大字,仍為明代浙江參政洪珠所書。這個國字恰恰少了一點,是當時南宋國土尚不完整,所以洪珠才故意漏寫了這一點。

北面碑廊陳列的是岳飛的詩詞、奏札等手跡。岳飛在西元1138年八月十五日,帶兵過南陽,去拜諫諸葛亮,寫下《出師表》。前有跋語:「紹興戊午秋八月望前,過南陽,諒武侯祠,遇雨,遂宿於祠內。更深秉燭,細觀壁間昔賢所贊先生文祠、詩賦及祠前石刻二表,不覺淚下如雨。 ,竟不成眠,坐以待旦。厘米,寬64公分。碑據河南湯陰岳飛廟碑拓片於1979年摹刻。後出師表,碑共17石,每石高62厘米,寬64公分。碑據河南湯陰岳飛廟碑拓片於1979年摹刻。

南面碑廊是歷代修廟的記錄以及歷代名人憑吊岳飛的詩詞,明朝文徵明滿江紅詞碑。碑高203厘米,寬115厘米,文徵明撰併書,刻於明嘉靖九年(1530年)。碑曾斷裂,現碑中間一小段系1979年據拓片復刻補殘。碑文:「拂拭殘碑,敕飛字,依稀堪讀。慨當初,倚飛何重,後來何酷。豈是功成身合死,可憐事去言難贖。最無辜,堪恨更堪悲,風波獄。圻蹙;豈不念,徽欽辱,念徽欽既返,此身何屬。千載休談南渡錯,當時自怕中原復。笑區區、一檜亦何能,逢其欲。右題宋思陵與岳武穆手敕墨本 嘉靖九年十月二日書 徵明」

岳飛墓園區位於整組建築群的西南部,呈東西向軸線對稱排列,東端為「盡忠報國」照壁,南、北兩側各有碑廊一列,是珍貴的石質史料庫。精忠柏亭南側拱門進去的庭院,中間是甬道,庭園中間有一石橋名精忠橋,橋是青石欄板,二側雕刻精美,過精忠橋便是墓闕,墓闕為重門,前為拱門後為方門。墓闕後重門旁有對聯一副:「青山有幸埋忠骨,白鐵無辜鑄佞臣」。這副非隸非篆、出自陸維釗先生手筆的楹聯,道出了百姓們愛憎分明的心聲。

進墓闕重門就是岳飛墓園,墓闕後面兩側分列秦檜等4人的鑄鐵跪像,供人唾罵,遺臭萬年。明正德八年(1513)都指揮李隆以銅澆鑄當年誣陷、殘害岳飛父子的秦檜、王氏、萬候卨三像,跪於岳飛墓前。不久就被遊人義憤擊碎。萬曆二十二年(1594),按察副使範淶以鐵重鑄跪像,並增鑄張俊像,後來巡撫王汝訓因與王氏同宗,偷偷將王氏、張俊二像沉於西湖,激起大眾的憤怒,傳說人們曾用漁網把鐵像打撈上來。當範淶復任浙江藩司時,遂將四鐵像恢復。以後鐵像屢毀屢鑄,八百年來達12次之多。現在墓前的四個跪像,是1979年修復岳墳時依據河南湯陰縣岳飛紀念館的鐵像重新鑄造的。

墓道兩旁陳列三對明代石刻翁仲和兩組犧牲 (馬、羊、虎) 。這是源自《週禮》一書,說是要驅趕一種名叫「方良」的動物,唯有種柏樹、塑老虎才能達到目的。到了秦代,有一位將軍阮翁仲,打仗所向無敵,人們為借助他的勇猛用以守衛墓地,所以墓地才有石翁仲和犧牲。民間還有一種說法:馬、羊、虎、狗分別代表忠、孝、節、義,岳飛墓前缺少狗 (義) ,是因為他曾鎮壓過農民起義。其實,從封建等級制度來看,宋代有規定,三品以上官員墳前只能有石人、石虎、石羊、石望柱各一對。墓道兩旁陳列的石虎、石羊、石馬和石翁仲,都是明朝的遺物。

岳飛墓坐西朝東,墓上封土圓形,用條石砌磚圈,泥頂上青草離離。墓前立「宋岳鄂王墓」碑。岳飛生前是湖北武昌的宣撫使,那裡簡稱“鄂州”,“鄂王”是南宋嘉泰四年朝延追封的爵號,現存的墓碑為明朝的遺物。石望柱是最近重修的,上面刻有古人的名聯“正邪自古同冰炭,毀譽於今判偽真”,由著名書法家沙孟海先生重書。

岳飛墓園以北,忠烈祠以西為啟忠祠區,由啟忠祠一正兩廡建築和精忠園組成,綠樹掩映,池石花木點綴其間,是一組頗有園林風格的庭院建築。啟忠祠現在闢為岳飛紀念館。南枝巢建於民國三十五年(1946年),現為舉辦紀念岳飛各種活動及展覽場所。 「南枝巣」之名源自於民間「南枝柏」傳說。一般的樹木枝葉都是向四周伸展,可岳飛墓的柏樹樹枝卻偏偏向南伸展。相傳,一天宋孝宗乘龍舟在西湖遊玩,突然湖面狂風大作,宋孝宗見棲霞嶺上空,岳飛和將士們立於雲中,怒目而視,嚇得孝宗心驚膽顫。大臣忙解釋,不過是岳墳周圍的柏樹枝條。宋孝宗還是不信,說那不是柏樹枝條,是岳元帥指責我尋歡作樂,忘了中原父老。從此,岳墳的柏樹都向南直指皇宮。進入南枝巣展廳,是《岳王廟老照片展》。

正氣軒是民國二十二年(1933年),前浙江省長張載陽募集民間資金數萬,主持重修,從正殿、兩廡、啟忠左右各祠,到岳飛父子墓,都修整一新,並於精忠泉南、碑廊之北添築兩座軒亭式建築之一。正氣軒面闊三間,進深三間,四面環廊,軒內橫枋上懸「正氣軒」匾額。正氣軒為不斷更新內容的臨時展覽場所。

啟忠祠前一條道路,路兩邊栽桂花樹,路的東西對峙兩座軒亭式建築南枝巢、正氣軒,南端是岳飛紀念館。路的盡頭是一半圓形的泮池。泮池,是位於泮宮東西門以南的水池,泮池作為孔廟水池的特有型製和專用名稱,具有特殊的文化寓意。它是儒家聖地曲阜泮水的象徵,也是地方官學的標誌。設泮池以蓄水,隱含希望學者從聖人“樂水”,以水比德得到啟示之意。古時凡新入學的生員都要在當地官員帶領下,從櫺星門入製孔廟,登橋跨泮池,進入大成殿禮拜先師孔子,然後到明倫堂拜見教官,這個入學儀式稱為「入泮」。岳王廟設有泮池有特殊的意義,神聖莊重的。

泮池後面是啟忠祠,始建於明天啟四年(1624年),是祭祀岳飛父母及其五子(雲、雷、霖、震、靄)、五媳及玉女銀瓶的祠堂,1984年闢為岳飛紀念館,以實物、圖片等介紹岳飛氣貫日月的一生和巨大影響。啟忠祠的外牆外上,都是反映岳飛抗金故事浮雕畫。 1139年(紹興九年),岳飛在鄂州聽說宋金和議將達成,立即上書表示反對,申言“金人不可信,和好不可恃”,並直接抨擊了相國秦檜出謀劃策、用心不良的投降活動,使“秦檜銜之」。和議達成後,高宗趙構下令大赦,對文武大臣大加爵賞。可是,詔書下了三次,岳飛都加以拒絕,不受開府儀同三司(一品官銜)的爵賞和三千五百戶食邑的封賜。他在詞謝中,痛切地表示反對議和:「今日之事,可危而不可安,可憂而不可賀。」後高宗對他好言相勸,岳飛方受。此後岳飛上表,「願定謀於全勝,期收地於兩河,唾手燕雲,終欲復仇而報國。」高宗沒有採納。

啟忠祠後面有一碑,「文官不愛錢,武官不惜死」名言碑。碑高290厘米,寬96厘米。碑據河南湯陰岳飛廟吳鐘英所立石碑拓片於1979年摹刻。明朝末年,吳鐘英志仰慕偉大的民族英雄岳飛,他從武穆文書言論中,選取最能反映岳飛高尚品德和偉大情操的至理名言—「文官不愛錢,武官不惜死。不患天下不太平! 」勒巨石碑立於湯陰岳飛廟之中,供世人探視。

岳飛紀念館的門楣上是書法家沙孟海題寫的「民族之光」牌匾,門柱楹聯:「民族主義歷元清鼎革,始達完全,如神有知,稍解生前遺恨;聖湖風景得祠墓穴點綴,差不寂寞,茲地之勝,允宜廟貌重新。 。

中興,就是中道復興的意思,一般王朝衰微或者經過變亂後再次出現興旺,就叫中興,歷史上著名的中興有東漢的“光武中興”,唐代的“元和中興”等。北宋被金攻滅後,康王趙構南渡建立了南宋。南宋建立之初,金兵多次南下,宋朝軍民進行了頑強抵抗,遏制了金兵南侵,最終雙方訂立和議,以淮河至大散關(今陝西寶雞西南)一線為界,形成了宋金長期對峙的局面,歷史上就把這段時間稱為宋室的「中興」。中興四將指宋室南渡之後,朝中將領以張俊、韓世忠、劉光世、岳飛戰功最為卓著,他們在抵抗金兵、保證南宋政權的建立與鞏固過程中起過重大作用,被譽為為「中興四將」。中興四將圖卷,繪南宋四將劉光世、韓世忠、張俊、岳飛全身立像。絹本設色,縱26厘米,橫90.6公分。故宮博物院藏。

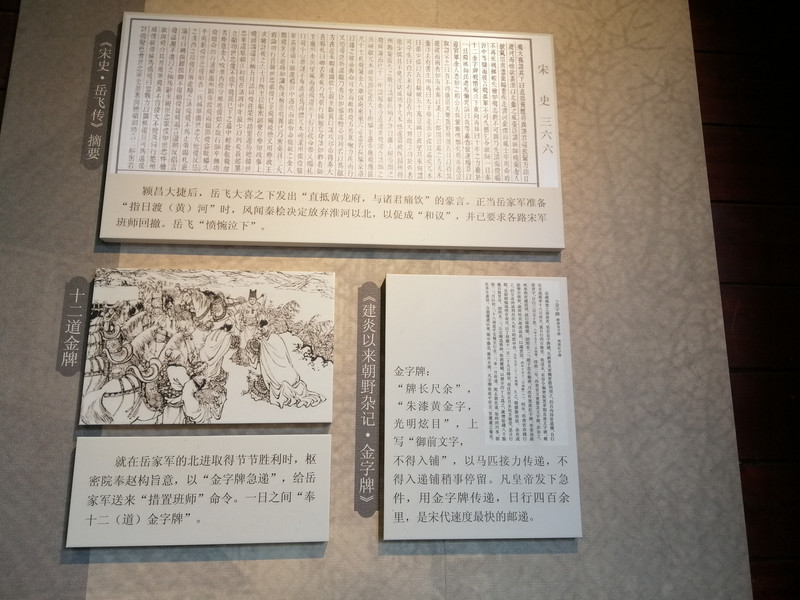

宋朝以金牌發送公文,始於宋神宗元豐六年(1083年),當時宋夏戰爭,蘭州有緊急狀態,當地政府官員用一尺長的木製通信檄牌,刻有朱漆金字:“禦前文字,不得入鋪”,驛吏不得在驛站內交接,而只能在馬背上依次傳遞。故能日行500裡,晝夜不停。時人形容金字牌“過如飛電,望之者無不避路”,途中如有延誤,必受嚴懲,“稽留一天罪至配流”。宋朝紹興十年(1140年),抗金名將岳飛在一日內被十二道金牌從前線強迫召回。

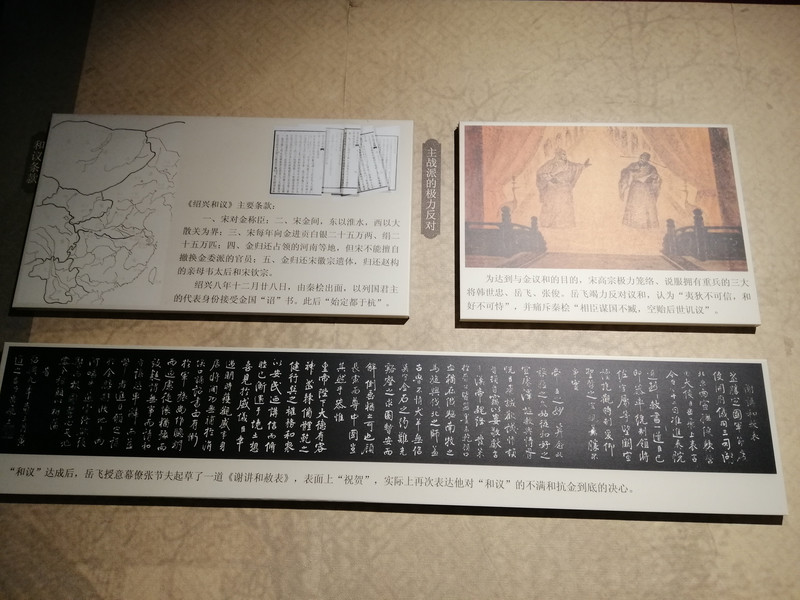

紹興和議是中國南宋與金訂立的和約。宋軍在反擊金的入侵中已取得一定的勝利,但宋高宗與宰相秦檜唯恐有礙對金議和,解除了韓世忠、張俊、岳飛三大將的兵權,甚至製造岳飛冤獄,使抗戰派對投降議和活動無法進行反對。紹興十一年(1141年)十一月,宋與金於書面達成《紹興和議》,兩國以淮水—大散關為界。宋割讓從前被岳飛收復的唐州、鄧州以及商州、秦州的大半,每年向金進貢銀廿五萬兩,絹廿五萬匹。黃河以南土地歸還南宋後,高宗、秦檜不准岳飛、韓世忠接管,甚至不准祭掃黃陵。

岳飛紀念館由正殿和東、西兩個配殿組成,全面展示岳飛生平、主要事蹟和後人對這位民族英雄的追思和緬懷。十二世紀初葉,世居我國東北地區的女真族推翻遼王朝,建立金國,不斷舉兵南侵,對宋發動了大規模的侵略戰爭。西元1127年,徽、欽二帝被金所擄,「靖康之變」後北宋滅亡,同年5月,趙構在應天稱帝,史稱南宋,金軍繼續南侵後,南宋定都杭州。尚處於早期奴隸制社會的女真進入中原後,給高度發展的宋朝封建文明帶來了極度大的破壞,部分被佔地區甚至出現了經濟、文化的大倒退,以漢族為主的各族人民,不甘忍受奴役和蹂躪紛起反抗,從黃河流域到大江南北,掀起了一場轟轟烈烈的抗金鬥爭,在宋金兩國之間燃起民族戰爭的時候,出身寒微的岳飛以「盡忠報國、還我河山」為一生心願,積極投身於抗金保家的衛國戰爭,並在戰爭中扮演了重要的角色。

岳飛雖然被殺害了,但他的精忠報國的業績是不可磨滅的。正是他,表達了被壓迫民族的要求,堅持崇高的民族氣節,在處境危難的條件下,堅持了抗金的正義鬥爭,並知道愛護人民的抗金力量,聯合抗金軍民一道,保住了南宋半壁河山,使南中國人民免遭金統治者的蹂躪,從而保住了高度發展的中國封建經濟和文化,並使之得以繼續向前發展。岳飛不愧是中國歷史上傑出的民族英雄。