2014年2月28日,中午,我離開西泠印社,來到了俞曲園紀念館,紀念館位於孤山南麓,是由晚清學者俞樾的舊居俞樓改建而成,素有“西湖第一樓」的美譽。樓主俞樾,是晚清成變卓著的樸學大師,學識淵博、造詣頗深,曾在清同治、光緒年間,受騁出任杭州孤山詂經精舍的學教,講學時間跨度長達三十餘年。

走進紀念館,大廳正面木屏上掛著俞樾畫像。杭州孤山俞樓 畫像兩邊是曾國藩的一付對聯:「千古一詩人,文章有神交有道;五湖三畝宅,青山為屋水為鄰。」一樓是俞曲園紀念館的展廳,豐富的文物、圖片、資料,全面展示了俞樾的生平、學術成就和他對西湖山水文化的貢獻,特別是一批俞曲園手稿、墨寶、實為難得一見的珍品。

俞樓的前身為西湖詂經精舍,阮元督學浙江時,造屋50餘間,收羅對經學有研究的人於此,1868年,俞曲園來到杭州,在詂經精舍著書講學30餘年,前後受業門生多達3000人,其中不乏許多很有成就的學生。當時俞樾住詂經精舍第一樓,故弟子稱之為俞樓。太平天國時,「第一樓」等建築皆廢毀。光緒四年,俞樾的弟子為謝師恩,他的學生徐花農等發動眾同學捐資,於光緒五年(1879年)在原「第一樓」的舊址,孤山西泠橋旁、六一泉側,建造了一座中式二層樓房,並「集花卉竹石、書簡梅鶴」於樓內。初建兩層,築有圍牆,院內假山疊石、亭台樓閣,一應俱全,這就是俞樓。湘軍名將彭玉麟,系俞樾好友,又斥款援助進行增建,故有「徐闢彭更」之說。俞樾對此是十分感激,自書一聯,懸掛在樓前:「合名臣名士,為我築樓,不待五百年後,此樓成矣;傍山北山南,循地選勝,適在六一泉側,其勝如何。

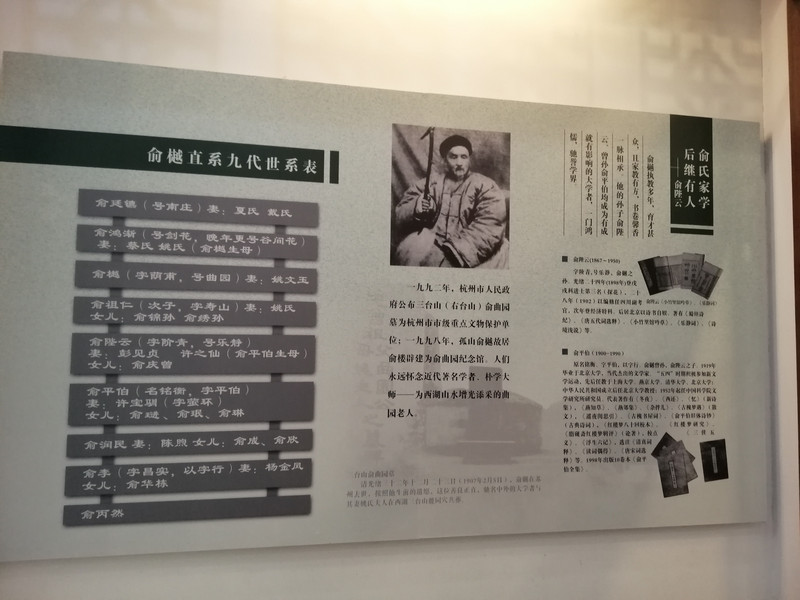

俞樓從此成為俞曲園在杭州的家,也成了文人雅集的著名場所。這座不起眼的雅樓,走出了多位舉人,走出了章太炎、吳昌碩,還走出了著名詞人俞陛雲和著名詩人、學者、紅學家俞平伯,而後兩位,一個是俞曲園的孫兒,一個是曾孫。曲園先生的居處除俞樓之外還有兩處,同治十三年,在蘇州馬醫科巷購地建宅,屋旁餘地成曲尺形,疊石鑿池,栽種花木,題名曲園。光緒元年(1875),新屋落成,李鴻章為其題額:「德清俞太史著書之廬」。另一處在杭州三台山,名為「右台仙館」。

俞樾先生過世之後,家人就不再居住此地,人去樓空,木構建築漸漸破損,樓前假山疊石也時有崩塌,名噪一時的湖樓竟成危樓。 1920年,俞曲園的外孫許引之決計重建俞樓,拆除了俞樓破舊建築和庭中假山,又耗資上萬銀元,在樓址建築起一座青磚實疊、本瓦坡頂、四面開窗的中西式三層樓房;同時重修了樓後曲廊、山上的小榭,四周圍牆也重新砌造,內外佈置一新。徜徉俞樓,但覺大師的精魂猶存。抗日戰爭後,俞樓曾被出租用作開辦飯館,又為西湖國立藝術專科學校租為教職員宿舍,後任藝專校長的國畫大師潘天壽就曾在此居住過。

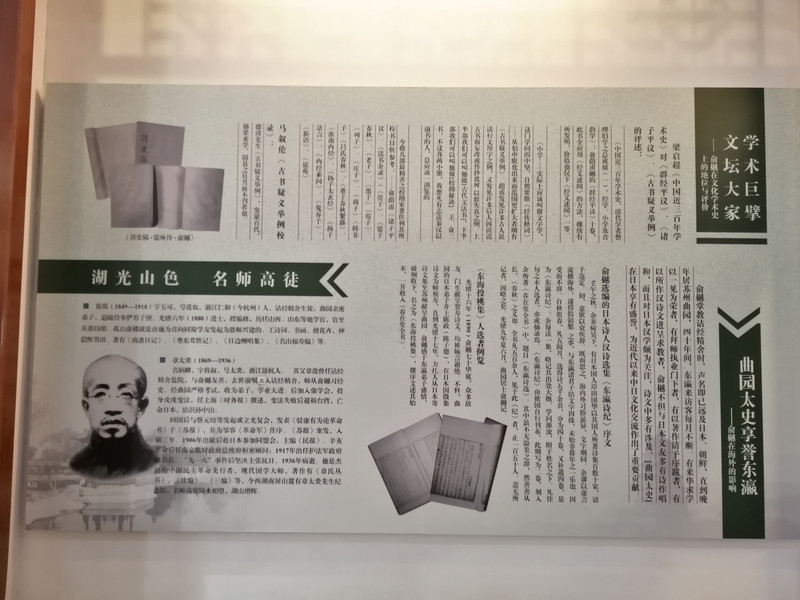

俞樾(1821-1907)字蔭甫,自號曲園居士,浙江德清人。清末著名學者、文學家、經學家、古文字學家、書法家。他是現代詩人俞平伯的曾祖父,章太炎、吳昌碩、日本的井上陳政皆出其門下。清道光三十年(1850年),與李鴻章同登進士,授翰林院庶吉士。鹹豐二年(1852)授翰林院編修。後受鹹豐皇帝賞識,鹹豐五年充國史館協修,八月出任河南學政。鹹豐七年,禦史曹澤彈劾他所出試題割裂經文,險遭殺身之禍,後經保奏,革職為民。八年春,南歸,居蘇州飲馬橋。同治四年(1865)秋,經兩江總督李鴻章推薦,任蘇州紫陽書院主講。嗣後,又講學於上海求志書院、沽經精舍,以及湖州菱湖龍湖書院、長興簬溪書院、德清清溪書院、杭州詂經精舍。其中在杭州詂經精舍講學時間最長,達31年,直至79歲時方辭去講學之職。光緒二十九年,鄉舉重逢(中舉人滿60年),復任翰林院編修。三十二年十二月二十三日(1907年2月5日)卒,葬杭州西湖三台山東麓。

俞樾治學以經學為主,旁及諸子學、史學、訓詁學,乃至戲曲、詩詞、小說、書法等,可謂博大精深。海內及日本、朝鮮等國向他求學者甚眾,尊之為樸學大師。俞樾是晚清有影響的學者。他長於經學和詩詞、小說、戲曲的研究,所作筆記搜羅甚廣,包含有中國學術史和文學史的珍貴資料。善詩詞,工隸書,學識淵博,對群經諸子、語文訓詂、小說筆記,撰著頗豐,一生著述不倦,主要著述有《小浮梅閒話》《右台仙館筆記》《茶香室雜鈔》等,輯為《春在堂全書》,凡500冊。

俞樾工書法有江聲之風,以篆、隸法作真書,善以隸筆作楷書,別具一格。尋常書札,率以隸體書之,尤工大字。如清末光緒三十二年(1906年),江蘇巡撫陳龍重修寒山寺時,有感於滄桑變遷,古碑不存,便請俞樾手書了這第三塊《楓橋夜泊》石碑。其時,俞樾雖已八十六歲高齡,仍以其飽滿的情懷,穩重的章法,渾圓的筆意,揮灑淋漓,一氣呵成。俞樾作書後數十天,便倏然長逝了。所題詩碑成為絕筆。這塊由俞樾補書詩碑名擅當時,拓本流傳甚廣,古雅拙樸。俞樾居杭多年,在杭州留下了許多詩文。在杭州湖山之中,俞樾偏愛九溪,他筆下的“重重疊疊山,曲曲環環路,丁丁東東泉,高高下下樹”,如歌如畫,非常傳神地概括了九溪景緻的特色。

俞樾在數十年的講學生涯中,培養如戴望、黃以周、袁昶等大批學術人才。近代民主革命家、思想家章太炎是他的得意門生,著名書畫家吳昌碩也曾隨學辭章和文學、訓詁學。據《翰林院編修俞先生行狀》載:俞樾執教時,兩位浙知名人士,「承聞訓迪,蔚為通材者,不可勝數」。其聲譽遠播日本,一些日本學者慕名渡海而來,在其門下受業。

俞樾的後人之一是俞樾的孫子俞陛雲,俞陛雲自小就是由祖父俞樾親自教導,是一名優秀的詩人,且精通書法,著有《小竹裡館吟草》《樂青詞》《樂靜吟》《清代閨秀詩話》等。傳聞他要出人四川的考官的時候,沒有火車,只能搭轎子,行程緩慢,沿途的風光非常美妙,他就用詩句來一一記錄,寫成一本《蜀詩記》,後人對此評價極高,稱讚不已。俞陛雲的一生沒有太多的紛擾,不屑於炫耀自己的學術,一生低調專研,且俞陛雲是一個長情之人,在發妻死後沒有續娶,一生都在悼念亡妻,不愧為俞樾的後人。

俞樾的後人之二是俞樾的曾孫俞平伯,是一位當代的學術名家,和胡適一起創立了「新紅學派」。他出身名門,早年的時候因為詩歌和散文出名,年輕時積極參與五四新文化運動,後期一直在各大高校執教,建國後是北大的著名教授之一,是許多文學研究院的顧問,也是中國文聯和中國作家協會的主要領導者。其著名的詩作有《春水》《冬夜》、《西還》、《憶》等。著名的詞有《讀詞偶得》、《古槐書屋詞》《雜拌兒》、《燕知草》、《雜拌兒之二》、《古槐夢遇》、《燕郊集》等,《槳聲燈影裡的秦淮河是廣為傳頌的作品之一。

俞樓採用歇山式重簷屋頂,兩層三開間,灰牆黑瓦赭壁,面積約350平方公尺。從大廳一角的小門出去,屋後的連廊與西爽亭、伴坡亭相接,青石牌坊上書“小曲院”,整個園林再現了昔日俞樓的清新雅緻,實為孤山一景,因俞樾在蘇州的住處是赫赫有名的“曲園”,所以,此處名“小曲園”。

唐宋八大家之一的歐陽修,晚年自號「六一居士」。六一,即《集古錄》一千卷、書一萬卷、琴一張、棋一局、酒一壺、鶴一雙之意。歐陽修的一生在許多地方做過官,卻沒有來過杭州。北宋詩人蘇東坡任杭州通判時,經歐陽修介紹,訪僧人惠勤已過世。惠勤弟子二仲畫歐陽修和惠勤像祀之,適有泉出講堂下。元佑四年蘇遼再守杭州時﹐二人皆已死﹐忽有清泉出惠勤講堂之後﹐為紀念歐陽修﹐因歐陽修自號“六一居士”,乃以“六一”命泉,且著泉銘。並銘刻於石壁。元初,泉上石亭銘文被毀。

蘇遼《六一泉銘》:歐陽文忠公將老,自謂六一居士。予昔通守錢塘,別公於汝陰而南。公曰:「西湖僧惠勤甚文而長於詩。吾昔為《山中樂》三章以贈之。子閒於民事,求人於湖山間而不可得,則往從勤乎?」予到官三日,訪勤於孤山之下,抵掌而論人物,曰:「六一公,天人也。之勝莫適為主,而奇麗秀絕之氣常為能文者用。,蓋公幾案間一物耳。 「勤語雖怪幻,而理有實然者。明年公薨,予哭於勤舍。又十八年,予為錢塘守,則勤亦化去久矣。訪其舊居,則弟子二仲在焉。 。來,出泉以相勞苦,公可無言乎? 」乃取勤舊語,推本其意,名之曰「六一泉」。且銘之曰:「泉之出也,去公數千里,後公之沒十八年,而名之曰\'六一\',不幾於誕乎?曰:君子之澤,豈獨五世而已,蓋得其人,則可至於百傳。常試與子登孤山而望吳越,歌山中之樂而飲此水,則公之遺風餘烈,亦或見於此泉也。 ”

俞樓背面沿階梯山上有一亭,清雍正《西湖志》卷四:「聖因寺之右接孤山,西麓有高阜如平台,其下為宋時西太乙宮故址,上有挹翠堂、望海閣,今皆無考。山在西湖之西,而亭又在孤山之西,昔人謂:西山朝來致有爽氣,當於斯亭得之。 」清代文人沈甲有《海霞西爽》詩曰:「西麓岡如砥, 亭前萬象留。, 梅韻喜兼收。 ”

六一泉旁,有一位國畫大師坐在青翠竹林前的岩石上,雙手擺在身前,瀟灑地拄著一根竹節拐杖,目光凝視著前方西湖,好像在構思和醞釀著心中的畫卷。他是20世紀「中國畫四大家」之一的潘天壽,與吳昌碩、齊白石、黃賓虹齊名。國立藝術院1928年創始。就在這一年初春,杭州國立藝術院開辦,潘天壽應邀任中國畫主任教授,開始定居杭州。潘天壽當時借住在西子湖俞樓,在這裡,潘天壽創作了《雙燕》贈友人,匠心巧思讓人嘆服。淡墨敷底,用留白部分巧妙地留出一對呢喃雙燕,題詩:「呢喃不是號烏衣,瑞種從來世所希。畫苑月明人靜後,翩躚誰認影依稀。 「當年27歲的潘天壽,在友人的介紹下去拜望年近八旬的吳昌碩,初識便令老畫家對這位才華橫溢的晚輩激賞不已,從此結下「忘年交」。他驚嘆潘天壽「年僅弱冠才鬥量」、「天驚地怪見落筆」的天資與氣魄,覺得他筆路險絕,易入危途,提醒他「只恐荊棘叢中行太速,一跌須防墮深谷」。

吳昌碩的指教使年輕的潘天壽反省了自己的“行不由徑”,加強了對傳統的鑽研,但並沒有改變自己的基本選擇。潘天壽的選擇是「獨樹有門戶」的藝術探索與藝術風格。因此,他是畫家中的俠客,性情耿直狷介,他獨特的作畫藝術「指墨」更是獨步江湖。他從傳統文人畫中一路走來,他的抱負是重塑中國畫的雄強力量,他以他的出手、他的胸襟、他對畫面結構超強的控制力,一掃傳統花鳥畫的頹靡之氣,在吳昌碩的金石路徑上騰躍而起,屢攀高峰。潘天壽1944年至1947年任國立藝術專科學校校長。在抗戰勝利後,潘天壽辭去校長職務,專心學習和創作,迎來了個人創作生涯的第一個高峰。 1957年後,潘天壽先後擔任中央美術學院華東分院副院長、浙江美術學院院長等職。他開始進行一系列的中國畫教學改革,為中國畫的獨立發展爭取名和實。他說,我就是個教書匠,畫畫只是副業。這尊青銅雕像是雕塑家潘錫柔創作的,在潘天壽誕辰100週年時,浙江省人民政府所立。