2014年2月28日,上午,我在西湖邊孤山南麓的浙江省博物館參觀,走出主樓,看到路邊有一塊巨大的石頭,石頭上插著一柄寶劍。原來這是浙江省博物館為了紀念收藏越王者旨於睗劍而專門立碑。越王者旨於睗劍為銅質,通長52.4厘米,劍體寬闊,中脊起線,雙刃呈弧形於近鋒處收狹。此劍的所有者為「越王者旨於賜」。 「者旨」讀為「諸稽」,是越王的氏,「於賜」則為名。越王於賜即越王鼫與(公元前464年—前459年在位),他就是曾「臥薪嘗膽」的越王勾踐之子,與此劍同銘器傳世共有7件。此劍於1995年由上海博物館館長、著名青銅器專家馬承源先生以136萬元港幣購回,後經杭州鋼鐵集團公司出資買劍並捐贈給浙江省博物館。

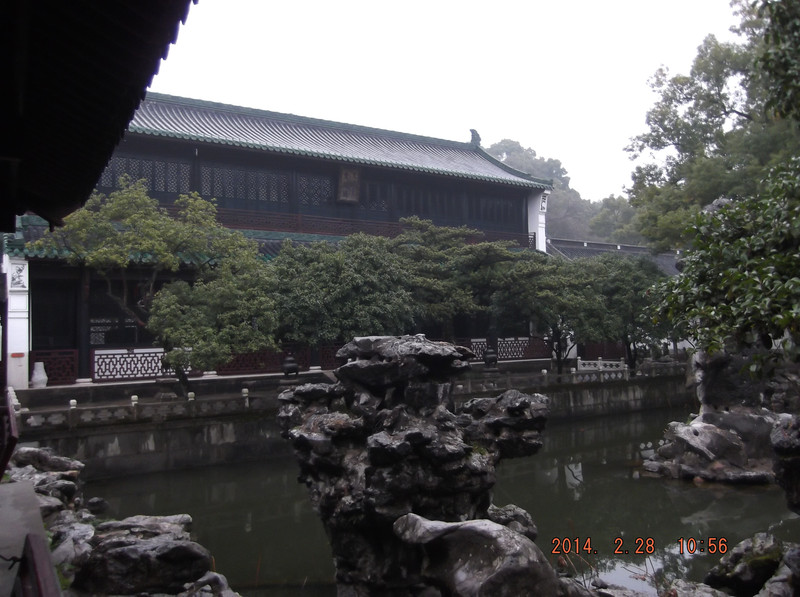

大石頭紀念碑的後面有個小門,通往文瀾閣。文瀾閣是一座三進深的院落,坐北朝南,東鄰浙江博物館,西北接中山公園,南臨西湖,背倚孤山,東西約35米,南北約90米,佔地總面積約3150平方米;其整體建築包括門廳、廂房、門廳前庭院、門廳後假山、禦座坊、水池軒廊與長廊、趣亭、大禦碑亭、光緒禦碑亭及藏書樓主樓,總建築面積約1750平方公尺;中軸線上,自北而南為主閣、水池、禦座坊、假山、垂花門,其東西對稱佈置禦碑亭、月台、遊廊、趣亭。文瀾閣是典型的江南庭院建築群,既有江南園林的雅緻清新的意境,也有皇家建築均衡對稱、莊嚴嚴謹的特徵。

文瀾閣大門的門額“西湖博物館”,現屬浙江省博物館範圍。文瀾閣原為清康熙帝南巡時,在孤山興建的行宮,雍正五年改為聖因寺,乾隆十六年,分聖因寺為二,復建行宮。乾隆四十七年擬將聖因寺後之玉蘭堂改建為文瀾閣,因逼近山根,地勢潮濕,不宜藏書,遂將聖因寺旁原藏《古今圖書集成》之藏經閣改建,改建的各項工費均由浙江商人捐辦,清乾隆四十九年(1784年),文瀾閣建成,據時人記載:「閣在孤山之陽(南麓),左為白堤,右為西泠橋,地勢高敞,攬西湖全勝。外為垂花門,門內為大廳,廳後為大池,池中一峰獨聳,名\'仙人峰\'。文瀾閣成為清朝收藏《四庫全書》的皇家藏書大樓。

文瀾閣或許是受到西湖及江南建築風格的影響,與孤山地形結合,每個建築元素都用矩形體塊來實現與群體的統一,文瀾閣群體建築秉承中國傳統建築佈局,主要特徵是順應地形高低,適當點綴亭榭、遊廊、水池和疊石之類的建築物,並透過遊廊使之互相貫穿,園內亭廊、池橋、假山疊石互為憑藉,貫通一起,風格典雅,整個建築從以人為本的角度出發,在滿足功能的基礎上吸取江南民居的建築特色,使得文瀾閣建築群與西湖風景區融為一體,人行其中,流連忘返,文瀾閣因此成為杭州西湖旁孤山一帶亮麗的風景線,煥發著別樣的光彩。

文瀾閣第一進原為垂花門,現在經過改建後,閣前庭院的垂花門和廂房,圍合成一個面對西湖的小廣場。二進門廳,入內即是一座玲瓏剔透的假山,有如影壁,假山中開洞壑,可穿越、可登臨,玲瓏奇巧。假山分兩峰,東峰有月台,西峰有趣亭。乾隆第六次南巡時在四十九年三月到杭州,此時文瀾閣已建成。乾隆親覽其地,登假山上之趣亭、月台,賦詩各一。 《月台》:「疊石為山路不長,月台重肖米襄陽。限於地異平湖好,登望微嫌似面牆。」《趣亭》:「文源取式逮捕文津,亦有趣亭棲碧峋。

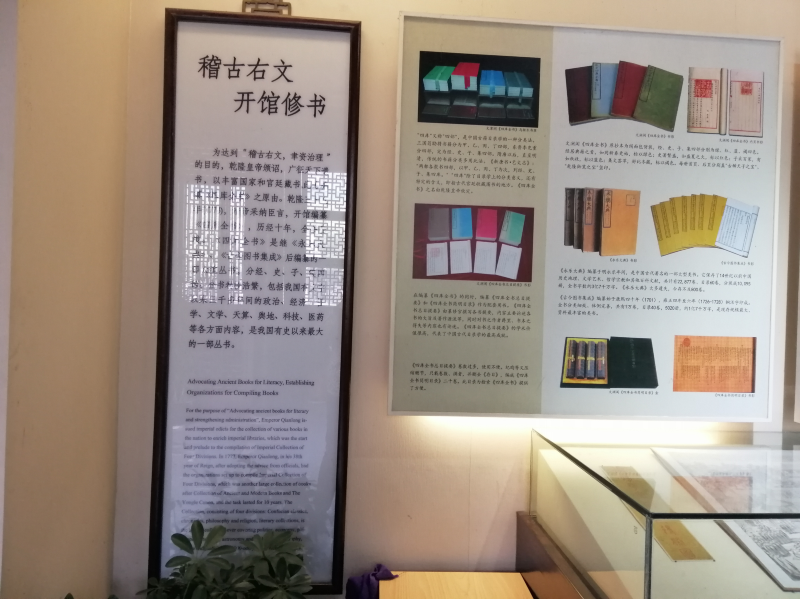

假山中間,穿過一道石洞,就是皇帝休憩和召見臣下的御座房。禦座房是一座金色琉璃瓦的硬山頂建築,是皇帝休憩以及召對臣工、引見庶僚的地方。現在是四庫全書展廳,展示了文瀾閣四庫全書所經歷的風風雨雨。廳內以「文瀾遺澤」為題,對「文瀾閣」的歷史和成就作簡單的介紹。

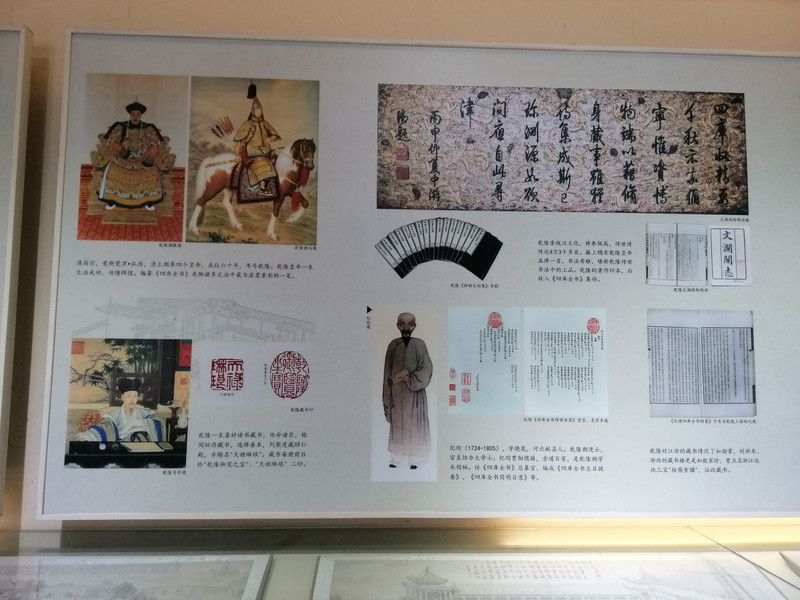

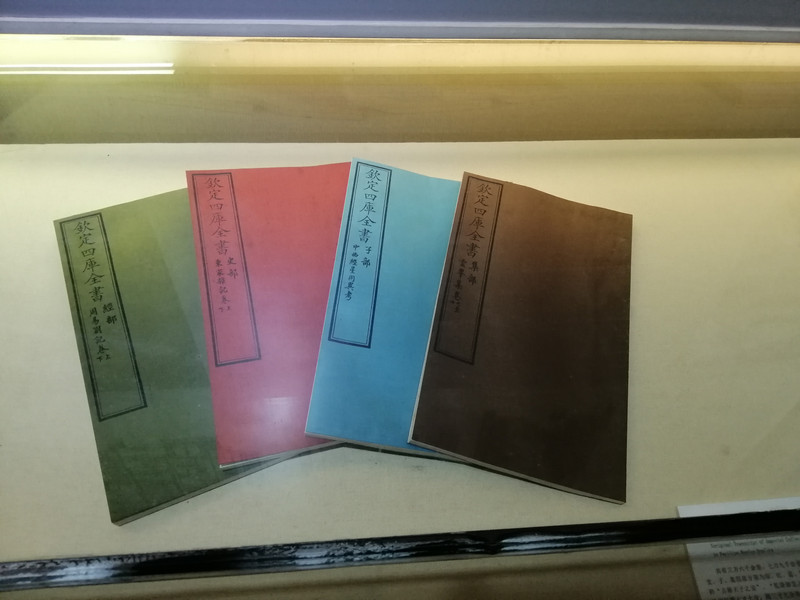

清乾隆皇帝,即位之初就下詔搜訪遺書,並下令儒臣校勘《十三經》等經典。清乾隆三十七年(1772年),乾隆帝正式批准大學士劉統勳等人議定的輯校《永樂大典》章程,並下令「將來辦理成編時,著名《四庫全書》」。隨後,紀曉嵐、陸錫熊、孫士毅等三人被任命為總纂官,並從翰林中選了數人組成了四庫全書的編纂班子—四庫館。清乾隆四十七年(1782年)春,歷時十年,第一部《四庫全書》編撰並抄錄完成,全書共收書3503種、79337卷、36381冊,約10億字。 《四庫全書》是繼《古今圖書整合》、《永樂大典》之後編纂的一大叢書,分經、史、子、集四部,故名四庫。其中「經部」分為「易、書、詩、禮、春秋、孝經、五經總義、四書、樂、小學」等10類;「史部」分為「正史、編年史、紀事本末、別史、雜史、詔令奏議、傳記、史鈔、載記、時令、地理、職官、政書、目錄、史評”等 15類;“子部” 分為“儒家、兵家、法家、農家、醫家、天文算法、術數、藝術、譜錄、雜家、類書、小說家、釋家、道家”等14類;“集子”分為“楚辭、別集、總集、詩文評、詞曲”等5類,共44類。

乾隆編纂《四庫全書》的目的,是他認為自己的統治的清朝已成為空前的“盛世”,所以在文化工程上要有大的建樹。而編纂《四庫全書》,從規模上就能超越明成祖朱棣下令編纂的《永樂大典》和他爺爺康熙皇帝下令編纂的《古今圖書整合》,炫耀大清皇朝的文治。這時候編纂《四庫全書》,也有其客觀的原因,一是正當康幹盛世,天下無事,社會環境安定,修書期間,四庫館臣坐在書案之前,一坐就是10年,沒有後顧之憂;二是最高統治者的重視,乾隆皇帝從醞釀到修成,始終參預其事,並由他精心策劃。從徵書、選擇底本,到抄書、校書,親自安排;三是雄厚的資金來源,《四庫全書》卷帙浩繁,所需經費難以數計,清廷一概包攬下來;四是嚴密的組織系統,四庫全書館的最高職務是總裁和副總裁,多由郡王,大學士以及六部尚書、侍郎兼任,負責總理館內一切事務,下設纂修處,繕書處和監造處,四庫館臣總計360人;五是破格錄用人材,四庫全書館堪稱人才之寶庫,集中了大量優秀人才,其中不少人是破格錄用的,如邵晉涵、餘集、周永年、戴震、楊昌霖等人,入館前不僅不是翰林,而且戴震、楊昌霖等連進士都不是,僅是舉人,人才雲集,為編纂《四庫全書》創造了更有利的條件。

乾隆皇帝在編纂《四庫全書》的過程,也就是寓禁於徵的過程,也就是大興文字獄的過程。從《四庫全書》的篩選環節開始,就剔除、銷毀、刪改一些「有問題」的書,尤其是其中不利於清廷統治的內容。根據統計,在長達10餘年的修書過程中,有6793種,93551卷列入《四庫全書總目》,但最後被清廷禁毀圖書高達3100多種、14214卷、15萬部以上, 10年內發生了48起「文字獄」。在收入《四庫全書》的圖書中,還有不少刪節或挖改。在編纂《四庫全書》的過程中,也編了《四庫全書薈要》、《四庫全書總目》、《四庫全書簡明目錄》、《四庫全書考證》、《武英殿聚珍版叢書》等。這幾本書可以看作編纂《四庫全書》的副產品。 《四庫全書薈要》是《四庫全書》的精華,收書473種、19931卷。開本大小和裝幀形式與《四庫全書》相同。乾隆四十三年(1778年)共抄兩部:一部放在宮中禦花園的摛藻堂,一部放在圓明園東牆外長春園內的味腴書屋。

《四庫全書》可以稱為中華傳統文化最豐富最完備的整合之作,由於編纂人員都是當時的著名學者,因而代表了當時學術的最高水平,《四庫全書》的內容極為廣泛,集我國三千多年來政治、經濟、哲學、文學、天算、輿地、科技、醫學等著作。中國文、史、哲、理、工、醫,幾乎所有的學科都能夠從中找到它的源頭和血脈,幾乎所有關於中國的新興學科都能從這裡找到它生存發展的泥土和營養。從那時開始,作為國家正統、民族根基的象徵,已成為中國乃至東方讀書人安身立命夢寐以求的圭臬和後代王朝維系統治宏揚大業的「傳國之寶」。雖然乾隆編修此書的初衷有「寓禁於徵」的考慮,但客觀上整理、保存了一大批重要典籍,開創了中國書目學,確立了漢學在社會文化中的主導地位,具有無與倫比的文獻價值、史料價值、文物價值與版本價值。

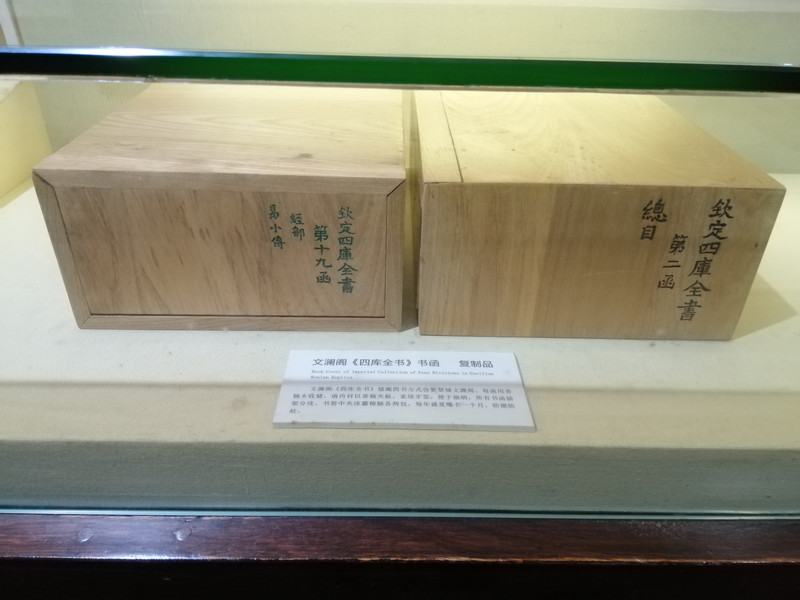

《四庫全書》編纂完成時,乾隆皇帝已經是74歲的「古稀天子」。考慮到自己的年紀和當時的印刷水平,他不敢保證在自己駕崩之前這事可以做完。這是因為,把編纂完成的《四庫全書》印成書,要刻出將近115萬塊印刷《四庫全書》用的雕版,要製作8億個印刷《四庫全書》用的活字。所以,編纂《四庫全書》的機構──四庫館,只好採用一種效率更高的「笨辦法」人工抄寫。於是,四庫館從全國徵集選拔來3826人,集中在京城,歷時十年,用工整的正楷抄書七部,連同底本,共八部。每人每天每天抄1000字以上,字體不工整者,查到一次還要罰每天多抄10000字。雖然由數千人抄寫,但字體風格端莊規範,筆筆不苟,如出一人。所以,無論從內容或從形式來看,都具有十分難得的研究、收藏和欣賞價值。就這樣,當時先抄四部,分藏紫禁城文淵閣、圓明園文源閣、奉天文溯閣、熱河文津閣「內廷四閣」。後乾隆皇帝因“江浙人文淵數,允宜廣布,以光文昭”,又命續抄三部,分藏揚州文匯閣、鎮江文宗閣和杭州文瀾閣,是為“江南三閣” 。加上存在翰林院的底本,所以《四庫全書》共有八部七閣。現江南三閣惟文瀾閣及所藏《四庫全書》存世,成為“東南瑰寶”,對於研究清代藏書文化和建築歷史有一定的歷史和藝術價值。

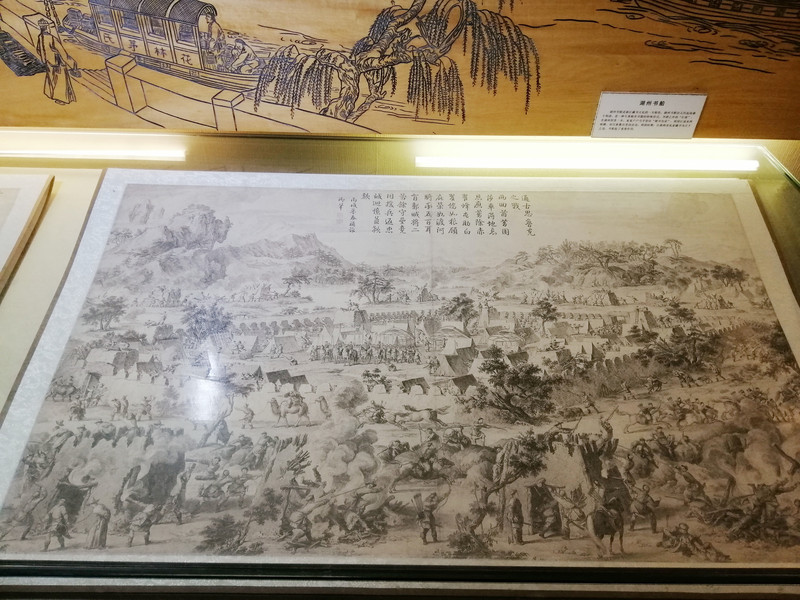

《古今圖書整合》開始編撰於康熙四十年(1701),印製完成於雍正六年(1728),歷時20多年,全書按天、地、人、物、事次序展開,規模宏大、分類細密、內容非常豐富,圖文並茂,一套共有5020冊,1億6千萬字。書第一版以銅活字排印,是我國印刷史上規模最大的金屬活字工程,只印了64部,具有極高的文物價值。乾隆皇帝下詔編纂《四庫全書》,向各地官員、藏書家徵集圖書,規定凡向朝廷進書500種以上者,獎給《古今圖書整合》一部。當時天一閣主人範懋柱因進呈書籍多達600多種,獲得了乾隆皇帝嘉獎的銅活字版《古今圖書集成》一部。這些都有史料記載。乾隆四十四年(1779年)和乾隆五十二年(1787年),皇帝又先後兩次把反映他十全戰功的銅版畫十六幅《平定準部回部得勝圖》和十六幅《平定兩金川得勝圖》,賜給天一閣。

隋唐以後的皇家圖書館及秘書省、翰林院等重要典藏圖書之所,都是按照經、史、子、集分四庫貯藏圖書的,名為「四庫書」。清乾隆開“四庫全書館”,使成編時,名為《四庫全書》。因為有了《四庫全書》的編纂,清乾隆以前的許多重要典籍得以較完整地存世。 紀昀(1724年8月3日-1805年3月14日),字曉嵐,別字春帆,號石雲,道號觀弈道人、孤石老人,直隸獻縣人。清朝政治家、作家。他一生中領導並參與多部重要典籍編修。因此,紀昀是中國文化史上有重大貢獻的學者。 一生悉付《四庫全書》,其《閱微草堂筆記》及《紀文達公遺集》傳世。董諫(1740-1818),字雅倫,西京,號甘蔗林,一號柘林,董邦達長子,浙江富陽人。乾隆二十八年(1763),中順天鄉試舉人,明年成進士,殿試各列一甲第三,乾隆帝以其係大臣子,改置二甲第一,為傳臚,授翰林院庶吉士,充國史三通館協修,武英殿篡修。散館後,改任編修。董諫歷任禮、工、戶、吏、刑各部侍郎,《四庫全書》副總裁,奉命輯《滿洲源流考》,充武英殿總裁,以至文華蓼大學士。

清朝咸豐年間,太平天國運動波及浙江,鹹豐十年、十一年,太平軍兩度攻占杭城,文瀾閣也未逃戰火劫難,《四庫全書》散落閣外,幸虧江南著名藏書樓八千卷樓的主人、出身書香門第的錢塘人丁申、丁丙兄弟及時發現,夜中潛入文瀾閣,用小船將剩餘的四庫全書偷偷運出,又立即招募年輕力壯者數人,冒險前往杭州,到文瀾閣廢墟上翻撿搜尋,並把找到的書冊連夜運回留下,不避艱險,毀家紓難,冒著戰亂的風險,收集殘籍予以保護,並僱人每日沿街收購散失的書本。如此半年,他們搶救併購回閣書8689冊,佔全部文瀾閣本的1/4。

文瀾閣本已殘缺不全,一項浩繁的抄書工程在浙江巡撫譚鐘麟的支持下開始了。丁氏兄弟從寧波天一閣盧氏抱經樓、汪氏振綺堂、孫氏壽松堂等江南十數藏書名家處借書,招募了100多人抄寫,組織抄書26,000餘冊。 《四庫全書》在編撰過程中編撰官員曾將一些對清政府不利的文字刪除,或將部分書籍排除在叢書之外,還有部分典籍漏收,丁氏兄弟藉此機會將其收錄補齊。此項工程歷時7年得以完成。光緒六年(1880),浙江巡撫鐘麟重建文瀾閣,隔年落成。丁氏兄弟將補抄後的《四庫全書》全部歸還文瀾閣珍藏。後丁氏又多方蒐集和補抄,至光緒十四年,文瀾閣《四庫全書》基本恢復原貌。而「江南三閣」中鎮江文宗閣、揚州文匯閣的《四庫全書》全部被太平軍焚毀殆盡。

因丁丙在搶救庫書中貢獻卓著,故而前後共有《書庫抱殘圖》三幀紀錄其功績。同治六年莫友芝應丁氏兄弟之請,為畫卷篆文「書庫抱殘圖」置於卷端。 《書庫抱殘圖》第一圖作於同治三年(1864)六月文瀾閣遺書暫貯杭州府學尊經閣之後,因當年年文瀾閣主事者陸光祺尚在上海,丁丙請其回杭整理書籍,並請繪圖以紀事,左宗棠名之曰《書庫抱殘圖》,莫友芝作篆書「書庫抱殘圖」五字題其端。 《書庫抱殘圖》,莫友芝篆書陸光祺曾在閣圮前管理文瀾閣庫書,繪圖畢,復有跋稱:竹舟、鬆生兩昆仲,慕義嗜古。當辛酉避地西溪,得文瀾閣藏書萬餘卷,皆昏夜暝搜,獲之頹垣敗瓦間,其掇拾可謂勤矣!餘從事閣中十餘年,鹹豐庚申之變,會垣慘被兵燹,而閣獨存,書籍無恙。不虞辛酉之復遭蹂躪也。萍漂滬瀆,得遇賢昆季,於流離失所之餘,談次得悉閣中崖略。獨此閣書,經賢昆仲收合遺燼,雖僅十分之二,而守缺抱殘,非有心人其能冒險擔此耶!同治甲子春,會垣再復,重返裡門,固作是圖以紀賢昆季慕義之殷,不僅嗜古雲爾。陸光祺繪為此圖作記者為孫衣言,題詞者有章鋆、丁壽祺、高心夔、吳昆田、陳銛等。另譚鐘麟、湯肇熙亦有跋語。此圖右方有「武昌張裕鑷敬觀」七字,下鎢「廉卿」朱印,張裕鑷為鹹豐、同治間著名書法家、古文家,他的題名足為此圖增光。

到了民國時代,浙江省圖書館首任館長錢恂繼續組織補抄,這就是所謂「乙卯補抄」。這次補抄主要由徐錫麟的二弟徐仲蓀及其學生堵申甫2人自費所為,歷時七年,甚為艱辛;後來,時任浙江教育廳長的張宗祥對徐仲蓀、堵申甫的執著精神所感動,但他知道,「修補」工程相當浩大,單靠幾個人的力量很難完成,必須由政府出面牽頭。在他的重視與關注下,補抄工作開始由官府組織,費用全由浙江籍人募集,徐仲蓀任總校,堵福洗任監理,歷時兩年,史稱「癸亥補抄」。經過丁、錢、張等人的共同努力,最後完成的《四庫全書》比原來更完整。補抄依據版本優良,集清末全國藏書樓之精華;許多被館臣刪改的文字按原樣據原本得以恢復。 《四庫全書》歷經磨難,經歷了三次補抄,終於得到保全。因此,補齊後的文瀾閣《四庫全書》是7部藏書中最完整的一部。因此,文瀾閣本《四庫全書》的歷史文獻價值高於文淵閣本、文津閣本和文溯閣本,是「四庫學」研究的重要資源。

錢恂(1853~1927),浙江吳興(今湖州)人,晚清著名外交家,晚清和民國時期思想開明的學者。民國元年(1912)浙江圖書館館舍落成,錢恂擔任浙江圖書館首任總理(館長)。依照先前的浙江謔議局決議,文瀾閣所藏《四庫全書》劃歸浙江圖書館保管,錢恂接收了這批藏書。將《四庫全書》移藏到館舍西側一牆之隔的紅洋房。到了民國四年(1915),已調任參議院的錢恂,仍心系文瀾閣《四庫全書》,在呈請時任大總統的袁世凱批准後,在北京設立了補抄文瀾閣四庫全書館,親自負責,組織補抄《四庫全書》。因民國四年為乙卯年,後稱「乙卯補抄」。這次補抄歷時八年,甚為艱辛。

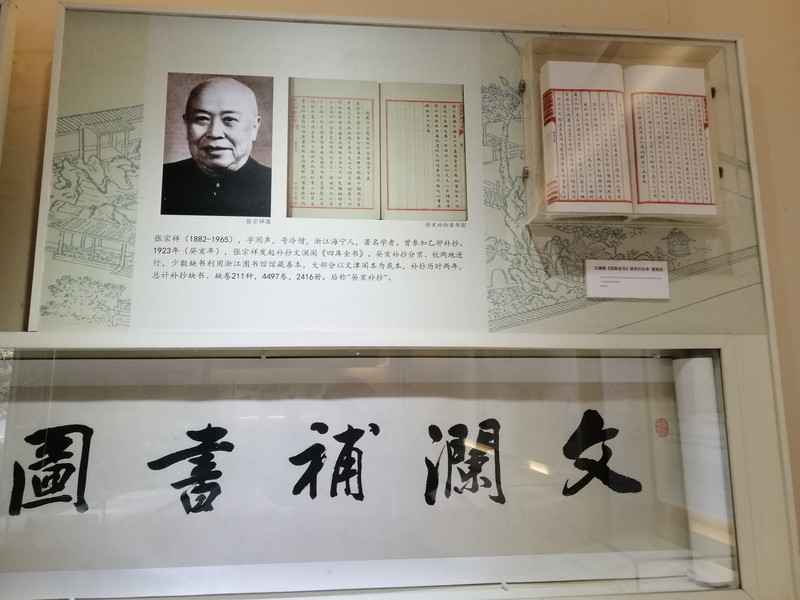

張宗祥(1882—1965),浙江海寧人,現代學者、書法家。民國十二年(1923),時任浙江教育廳長的張宗祥被前人的執著精神所感動,在錢恂的補抄剛結束不久,下定決心再度補抄。 1923年是癸亥年,故史稱「癸亥補抄」。他用最為耿直的態度對待《四庫全書》的補抄:一個,他「不願向公家要錢,受著種種閒氣和束縛」。另一個,他籌錢募捐,只找浙江籍人士,非浙江籍人士即使富可敵國的也不找。後經證實,這種耿直到「固執」的倔強,還是有遠見的。張宗祥僅從上海、杭州等地的浙江籍達官貴人和商界鉅子手裡,就募集到16,200塊銀元。在他主持的「癸亥補抄」一年間,就抄書2046冊,4497卷;臨完成前,又重新校對丁氏兄弟抄書213種,2250冊,5560卷,12000多塊銀元剛好用完。

1937年,抗日戰爭爆發,杭州岌岌可危,《四庫全書》又面臨巨大的災難,浙江省立圖書館館長陳叔諒擔心閣書被炸,決定8月4日把裝有《四庫全書》140箱,還有88箱的《古今圖書整合》,共228箱,運到富陽魚山石馬村趙宅。省立圖書館毛春翔與一位工友在那裡保管圖書。 10月日機頻流轟炸杭州,省立圖書館總務主任史君美誠僱工搬運書箱到建德。沒多久,杭州淪陷,將書運到金華,又找車轉運到龍泉。 1938年1月底,浙大教授李絜非來浙江,安排把140箱《四庫全書》運往貴州,88箱《古今圖書整合》則繼續留在龍泉。 1938年2月22日,日寇組織的 「佔領地區圖書文獻接收委員會」派了9個人從上海趕到杭州,此時的浙江圖書館已是人去樓空,他們一無所獲。從1938年4月25日開始,《四庫全書》在貴陽度過了6年多,抗戰後期,日軍從廣西北直犯貴州。 1944年11月,貴州告急,12月23日,《四庫全書》完整運達重慶青木關。 1945年8月,日寇投降,1946年5月15日,《四庫全書》由6輛卡車載運,經過50天的顛簸,終於回到了杭州。

從禦座房出來,沿著迴廊走向後面的文瀾閣,中間有一方池,水與西湖相通,以假山圍砌,花木點綴,池中一峰奇石直抵青空,石形似人,得名“仙人峰”,又稱美女峰,是西湖假山疊石中的精品,與杭州曲院風荷的“縐雲峰”、蘇州留園的“冠雲峰”合稱“江南三名石」。

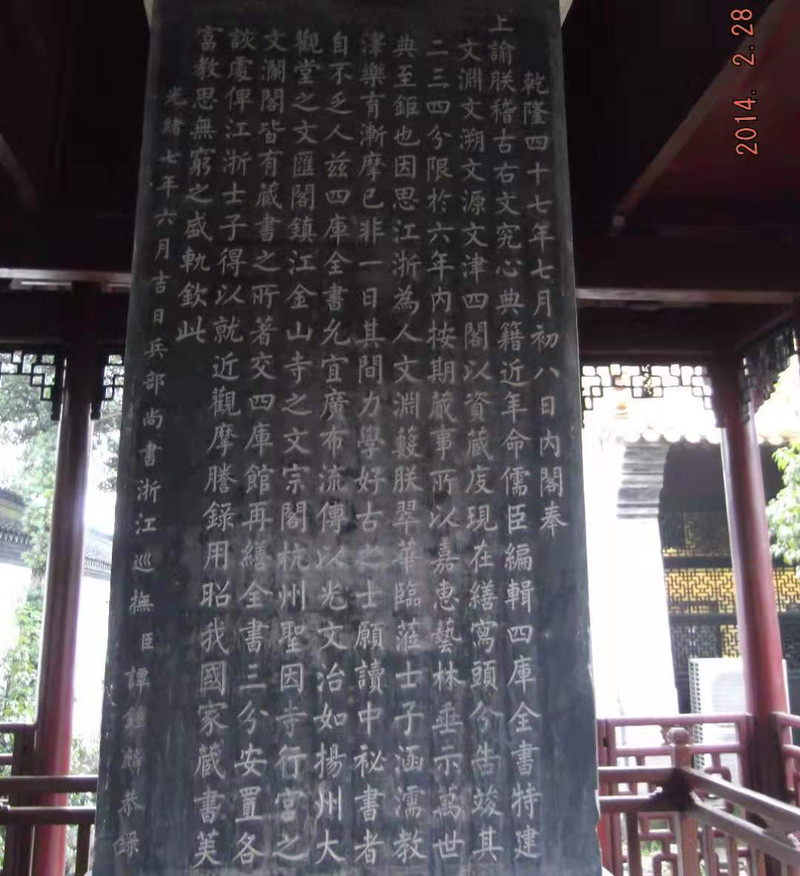

水池東有邊禦碑亭,亭內有禦碑,上刻清乾隆皇帝題詩及頒發《四庫全書》上諭,為乾隆興建江浙三閣之諫。禦碑為乾隆題詩及《四庫全書》上諭均由浙江巡撫譚鐘麟謄錄。高宗(乾隆)第六次南巡時在四十九年正月,到杭州時為三月辛醜,此時文瀾閣已建成。高宗親覽其地,賜題敷文觀海匾額,並作《題文瀾閣》詩:「四庫抄書蕆次第,因之絜矩到南邦。班傭此實官帑發,盧徑彼殊眾力扛。

乾隆四十七年七月初八日內閣奉上諭:「朕稽古右文,究心典籍,近年來儒臣編輯四庫全書,特建文淵、文溯、文源、文津四閣,以資藏庋。竣,其二、三、四分限於六年內按期蕆事,所以嘉惠藝林,垂示萬世,典至巨也。育漸摩,已非一日,其間力學好古之士、願讀中秘書者,自不乏人。瀾閣,皆有藏書之所,著交四庫館再繕寫全書三分,安置各該處,俾江浙士子得以就近觀摩謄錄,用昭我國家藏書美富、敎思無窮之盛軌。尚書浙江巡捕臣潭鐘鱗恭錄。 ”

水池之後則是文瀾閣樓,是整個建築群最耀眼的環節,同時也是空間序列的結束部分。閣前放置的香薰爐燃起香薰,不僅具有驅蟲避蚊之效,同時使得主樓在香薰的煙暈下更顯莊重。文瀾閣建於高56厘米的台基上,東西24.5米,南北13.80米,約826平方米。閣上簷中間懸掛「文瀾閣」滿漢文匾額。原匾額字為清高宗禦書,已毀,今匾字本請光緒禦書,結果由南書房代筆,由京製好送杭。文瀾閣前,建築台基上,台前有護欄,護欄外安置二鼎、二鹿,皇家氣派,漢白玉的石欄板製作精美。文瀾閣前石座上原有的四件陳設已遺失,遺失年代不詳。根據《文瀾閣圖》以及《文瀾閣志》中袁昶《文瀾閣銅鹿引》推斷,石座上的陳設應為銅鹿和香爐。

文瀾閣作為以藏書為主的建築群體,最大的隱患即火患,在當時科學技術欠發達的大環境下,古代的文人匠師們會把自己的理念與文化運用到建築的設計中。首先從文瀾閣樓主樓的命名就能充分體現這一點。 「文瀾」寓意「波瀾”,且「瀾」本與「水」意相近,以克火之隱患。其次體現在建築外觀上,屋頂為懸山頂建築體,正脊兩端以「鴟吻」收口,有吞火之意。建築整體以白牆、黑柱構築而成,黑與白代表五行中的金與水,金生水,有克火之意。再一次,則體現在建築的內部構造上,古代數字有陰陽之分,偶數屬陰,奇數屬陽。建築遵循寧波天一閣的設計概念,為結構六開間樓房,外觀二層,中實三層。頂層通作一間,取「天一生水」之意,底層六間,取「地六成之」之義。 “上通為一,下分六間”,六是偶數,屬於陰,象徵水,具有克火之意。

進入文瀾閣一層,正中是御座,御座上懸掛賜題「敷文觀海」匾額,周圍是仿古家具、瓷器,還有幾排黑色木製書櫃,兩側柱聯:「鴻去燕歸往事如煙靄,星移鬥轉翰墨猶似芝蘭。書籍版面:「第一層中藏《圖書整合》,後及兩旁藏經部,第二層藏史部,第三層藏子、集二部。」一層到三層,整齊地排放著黑色櫃子,雙門,插銷銅鎖,總共有108個,櫃子上左右兩豎排燙金字「文瀾閣尊藏,欽定四庫全書」。 都是光緒年間重建時的原件,雖歷經風雨百年,風采不減。

文瀾閣初建時,一層明間設禦座和書案,兩側藏《古今圖書整合》和《四庫全書》經部。文瀾閣重建後,一層明間廢禦座及書案,除《古今圖書整合》外,增儲《勸善要言》《全唐文》《剿平粵方略》等。二、三兩層藏書不變,分別為史部和子部、集部。 《四庫全書》,依子、史、經、集分類、歸納。第一層,存放經部。第二層,存放史部。第三層,存放子部、集部。文瀾閣的規制為明二層暗三層:「由於《四庫全書》的藏書量大,匠人們創造性地在腰簷處增加夾層,內為上、中、下三層,擴大了藏書空間。現了古代工匠構思精妙的聰明才智和中國古代木構建築靈活多變的結構特點。上有高低不齊,《文瀾閣志》中就記載了文瀾閣排架圖。

文瀾閣與文淵閣等七閣一致,皆仿寧波天一閣式樣,但有所改動。原閣為歇山頂,重修後改成硬山頂。從乾隆四十七年聖旨中「將文淵閣式樣帶去」知道,文瀾閣建築圖非自己設計,乃是採用文淵閣式樣,而庭院、假山、水池等佈置,僅是參照,有著自己特色。天一閣為硬山頂,文淵閣改為歇山頂,文瀾閣原閣也是歇山頂,從嘉慶《兩浙鹽法志》上所繪文瀾閣原圖可以得到佐證。閣脊兩頭為龍頭,簷端前後各有兩尊神像。今閣頂用黑色筒瓦,原是否用琉璃瓦未有資料記載。閣木結構,雙簷,東西兩面磚甃風火牆,以防火。明二層,內中夾一暗層為三層,較天一閣多一層,高出許多,大概是書多的緣故。樓六楹,其中西邊一楹為樓梯,窗扉皆為綠色,意取水色克火。

文瀾閣主樓的東側有一禦碑亭,碑亭為四方攢尖頂。光緒禦碑碑正面刻「文瀾閣」滿漢文,字與匾額同。碑背面刻有清光緒五年(1879年)秋,譚鐘麟調任浙江巡撫加兵部尚書銜時,奏請的匾額。光緒年七十月十六日內閣奉上諭,譚鐘麟奏修復文瀾閣,請頒發匾額方略,並將搜求遺書之紳士獎勵等語。浙江省城文瀾閣,毀於兵燹,現經譚鐘麟籌款修復,其散佚書籍,經紳士丁申、丁丙購求藏弆,漸復舊觀,洵足嘉惠藝林,著南書房翰林書寫文瀾閣匾額頒發,並著武英殿頒發《剿平粵匪方略》一部,交浙江巡撫祗領尊藏。主事丁申著賞四品頂戴,以示獎勵,欽此。

文瀾閣前簷廊東有月門通太乙分清室,進入小門,裡面是一處寬敞的院落,北面是太乙分青室。太乙分青室為士子抄閱、憩息之處,光緒七年重建文瀾閣時添建。太乙分青室現為清代文人雅居陳列室。太乙分青室屋前懸“太乙分青室”木匾,上載“宋西太乙宮舊址,特建文瀾閣,藏四庫書,詔許世子觀摩卷寫,榮譽校書無祿矣。”室內中堂為竹石圖,聯曰:「秋水初晴浪澄煙外,幽蘭未放香在雲端。」南宋理宗時,盧允升等奏稱:福太乙(星)臨吳越之分乃即延祥園建太乙宮(既今文瀾閣)。東方又稱青方,依天文分星而言,「太乙分青」寓意太乙星的東方。平屋即在文瀾閣的東方,故得名「太乙分青室」。太乙分青室有三間,專供士子閱抄書之用。兩側各有二小書房,可用於「琴棋書畫」。

《四庫全書》完成至今的兩百年間中國歷經動亂,《四庫全書》也同樣飽經滄桑,多份抄本在戰火中被毀。其中文源閣本在1860年英法聯軍攻占北京,火燒圓明園時被焚燒,文宗、文匯閣本在太平天國運動期間被毀;杭州文瀾閣藏書樓1861年在太平軍第二次攻占杭州時倒塌,所藏《四庫全書》散落民間,後來由藏書家丁氏兄弟收拾、整理、補鈔,才搶救回原書的四分之一,於1881年再度存放入修復後的文瀾閣。文瀾閣本在民國時期又有一次大規模修補,目前大部分內容已經恢復。因此《四庫全書》今天只存3套半,其中文淵閣本原藏北京故宮,後轉運至台灣,現藏台北故宮博物院。文溯閣本1922年差點被賣給日本人,現藏甘肅省圖書館。避暑山莊文津閣本於1950年代由中國政府下令調撥到中國國家圖書館,這是目前僅存的一套原架原函原書保存的版本。而殘缺的文瀾閣本則藏於浙江省圖書館。