2014年2月28日,上午,我在浙江省博物館孤山館區參觀完畢「崑山片玉」陶瓷展,繼續參觀「百硯千姿」杭州古越會館藏古硯特展。我自己因為住在肇慶端州,所以比較喜歡收藏端硯,對這種展覽也比較有興趣。 《百硯千姿:杭州古越會館藏古硯特展》展示了杭州古越會館藏古硯一百餘方,精選從漢代到清代系列古硯,形制各異,材質多樣。尤其以宋代硯台精彩,充分體現了文房用具的多彩和雅緻。獨具東方特色的、博大深厚的硯文化,寄託了歷代文人的思想、情感,以及為人處世的理念。

展場裡多姿多彩的硯台文化讓人大開眼界,展出的這批硯台中,材質有石、陶、瓷、漆、木、玉石、銅等,造型有圓、四方、六方、八方、帶足、有蓋等多種式樣,品類繁複,讓人目不暇給。展品中最大的硯台,長49.6公分、寬44公分、高2公分;最小的硯台,長僅2公分、寬1公分、高1公分。這些硯台,有的如一隻靜臥的蟬,有的如一雙剛脫下的鞋,有的如一面待敲的鼓,有的如一隻引吭高歌的鵝,形態各異,百硯千姿。中國四大名硯分別是端硯、歙硯、澄泥硯和洮河硯。在這群展出的硯台裡,中國四大名硯齊聚一堂。在這些展品裡,最得之不易的是一方「唐李顥款箕形澄泥硯」。澄泥硯為泥所製,製程複雜,堅硬如鐵,研磨中可與石硯相媲美。如今存世的古澄泥硯極為稀少,上品更是難求。這方澄泥硯長25公分。

硯作為文房四寶之一,但最早使用硯台的並不是斷文識字的文人,而是繪製彩陶的藝匠。考古證明新石器時代已用打製細磨的石研盤和石棒碾磨紅或黑的顏料,將陶器繪製得絢麗多彩。這些與天地同壽的石頭製成的研盤,是為最早之硯,也是文房四寶中最為耐久者,得以流傳百世,成為中華文明的見證。當以筆書寫替代刀刻銅鑄文字時,硯因其“潤彼元墨,染此柔翰;申情寫意,經緯群言”而成為文人―生相伴的摯友,封之為“即墨侯” ,並隨著時代的更迭而豐富發展,蔚為頗具特色的文化現象。

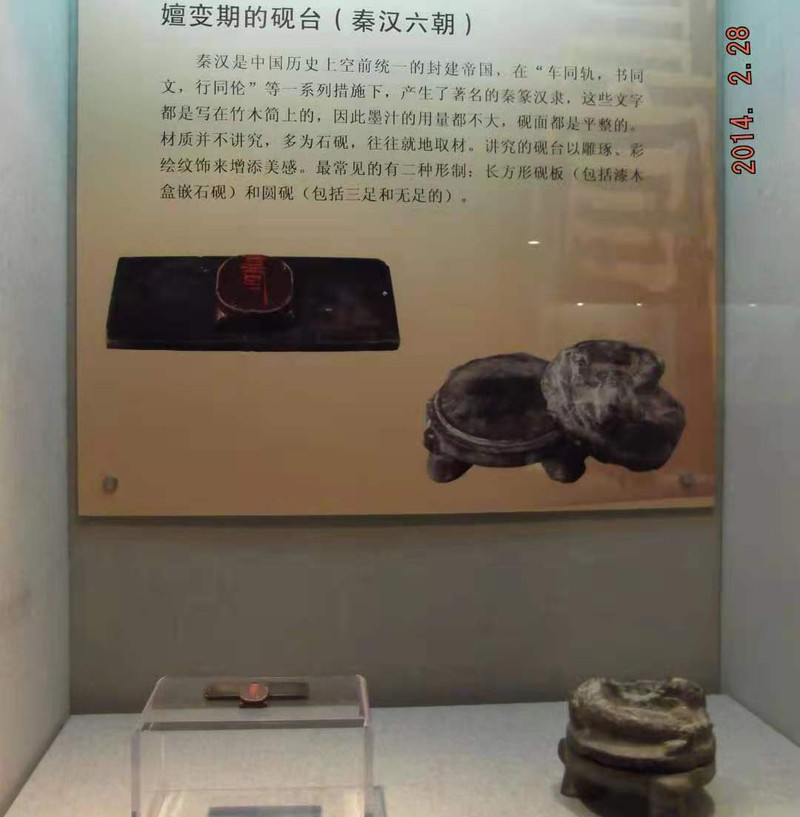

秦漢是中國歷史上空前統一的封建帝國,在「車同軌,書同文,行同倫」等一系列措施下,產生了著名的秦篆漢隸,這些文字都是寫在竹木簡上的,因此墨汁的用量都不大,硯面都是平整的,材質並不講究,多為石硯,往往就地取材。講究的硯台以雕琢、彩繪紋飾增添美感。最常見的有二種形製:長方形硯板 (包括漆木盒嵌石硯) 和圓硯 (包括三腳和無足的) 。

三足圓硯是兩漢時期最常見的硯台,魏繁欽《硯頌》中的「鈞三趾於夏鼎,象辰宿之相扶」就是對三足硯的讚頌。三足硯較高,可能和當時席地而坐的生活習慣有關。東漢時期塊墨出現,演變出極具時代特色的帶耳杯形墨池的三足圓硯,是為最早的有墨池的硯台。洮硯,亦稱洮河硯,在宋初就聞名於世,歷代作為貢品而顯赫於當時宮庭或權貴之書房中。其料取於甘肅卓尼一帶洮河深水處。因而石質細膩,膚理縝密,發墨而不損耗,磨面不光,呵氣即濕。北方最為貴重。洮硯石質細潤堅實,潑墨如油不損耗,書寫流利生輝,有「鴨頭綠」、「柳葉青」、「鸊鵜鶘血」等名貴品種,綠色含有條紋,形成變化萬端的雲水;不但有其美妙,而且含有雲霞風漪,下墨既快又省。洮硯濕潤,所以呵氣或珠,籍以墨既可書寫,將磨好的墨貯於硯中,經月不枯,又不變性。這種硯石帶有黃標的更為名貴,故有「洮硯貴如何,黃標帶綠波」之贊。

六朝時期,紙張逐漸取代了竹木簡,無硯池和小硯池已不能滿足書寫的需要,逐步被淘汰。從文獻記載看,硯的質地也越來越多樣,除傳統的石、陶、漆木外,還有銅硯 (《文房四譜?雜說》:「魏孝靜帝有芝生銅硯」) 、鐵硯 (王子年《拾遺》雲:張華造《博物誌》成,晉武帝賜青鐵硹。 ) 、銀硯 (魏武《上雜物疏》雲:禦物有純銀參帶台硯一枚,純銀參帶圓硯大小各四枚。) 、玉硯 (《西京雜記》雲:以酒為書滴,取其不冰。由於真正的青瓷在東漢中期的浙江上虞一帶燒製成功,瓷硯成為六朝時期的一大亮點,主要流行於南方地區。

闢雍硯,宋蘇易簡的描述是「圓如盤而中隆起,水環之者,謂之闢雍硯,亦謂之分題硯」 (《文房四譜》「硯譜 二之造”) 。它應該是從三足圓硯發展而來的,青瓷圓硯的支燒痕為我們留下了可以尋覓的演變痕跡,三國時期的三足圓硯在中心有支燒痕,說明那時追求的是硯面平整;東晉時偌大的硯面將支點置於週邊而無中心支點,有意識地讓中間隆起,已初露闢雍硯之貌;南北朝已完全形成,石回環紋八足辟雍硯已如蘇易簡描述之狀。

隋大業三年,影響中國官場1300年的科舉考試拉開帷幕,從此中國的眾多學子可以通過科舉考試,進入統治階層,光宗耀祖。而唐朝不但要學問好,更是“以字取士”,因此,其間書家輩出,如被稱為“初唐四家”的歐陽詢、虞世南、襤褸、薛稷;被尊為“顏筋柳骨」的顏真卿、柳公權等,諸多書法名家各樹一幟,使得讀書習字成為時尚,促進了文房用具的發展。隋唐五代的硯台有以下特色:一是儲墨量大,無論是闢雍硯,或是碩形硯等都有較深廣的墨池,以應書寫之需。二是開始注重材質質地的優劣,透過文人墨客的使用對比,端硯、歙硯、澄泥硯和紅絲硯被認為是比較宜用的,特別是端石、歙石的出現,對中國硯史產生了深遠的影響。三是硯作為歲貢方物進獻朝廷,如唐代杜佑《通典》雲:「虢州歲貢硯十枚」。虢州石硯是唐代名硯,其紫色極似端硯,因質細不滲而深受上流階層的青睞。

唐代流行最廣的莫過於闢雍硯和箕形硯,箕形硯繼闢雍硯為時尚,其形體主要有兩種:一種是硔首儲墨處如搗臼狀,可稱其為「白池箕形硯”;另一種是有“勒成痕”的箕形硯,可稱其為“有折箕形硯”,其池底有摺痕線,線兩端向硯首和硯尾放射兩道摺痕痕,棱角分明。有折箕形硯對五代箕形硯影響很大,五代箕形硯基本上是有折的,但硯首加寬,上翻沿常帶裝飾,雙足更短。易水古硯取自易水河畔一種色彩柔和的紫灰色水成岩,有紫、綠、白、褐色,天然點綴有碧色、黃色斑紋,石質細膩,柔堅適中,色澤鮮明為硯頗佳,歷史上素有「南端北易」之稱。

《歙硯說》記載五代「李後主留意翰墨,用澄心堂紙、李庭邦墨、龍尾三者,為天下冠。當時貴之」。龍尾硯即歙硯,五代之際大有超越端硯之勢,選作硯台之石大多青綠色,如當時之秘色青瓷,有些還細陰線劃花裝飾,彰顯了時人的審美意趣。松花禦硯:最早發掘於吉林通化長白山區砥石山的河流沿。用松花石製硯始於明代末年,推重於清朝,康熙、雍正、乾隆等帝對鬆花石硯都十分欣賞,康熙帝還封它為“禦硯”,一直專供宮廷使用。易水古硯石質細膩,易於發墨,雕刻古樸,為各代書法家和收藏家所珍愛。

遼是先後與唐、五代、宋對峙的北方政權,在文化上深受博大精深的中原漢文化的影響,唐代的箕形硯、多足闢雍硯,宋代的抄手硯、古樣風字硯、天硯等都對遼硯的發展產生了深遠的影響。遼硯在學習唐宋樣式的基礎上有所創新,如箕形硯和圓硯等都體現了硯額寬、硯邊多裝飾的特色。遼硯存世不多,所見材質有石、陶、澄泥、水晶、玉等,形制有箕形、抄手形、平首風字形、方形、秉硯等。

經歷了「城頭幻大王旗」的五代國,宋代皇帝覺得習武之人威脅太大了,而文人最厲害的武器不過是舌頭和筆頭,既擰不下他的腦袋,也撼動不了他的江山,於是重用文人治國,提倡閱讀。宋真宗有詩雲:「富家不用賣良田,書中自有千鍾粟;安房不用架高梁,書中自有黃金屋。」明自無誤的告訴大家讀書謀功名,於是乎全國上下都為「十年寒窗無人問,一舉成名天下知」奮鬥。如此氛圍之下,文房四寶之一,與讀書人相伴最久、距離最近的硯台,從理論到實踐都得到了空前未有的繁榮。首先是先前幾乎沒有論硯的專門著作,而宋代一下子湧現了多部論硯等的專著,如蘇易簡的《文房四譜》 、米芾的《硨史》 、唐積的《歙州硯譜》 、無名氏的《端溪硯譜》 、趙希鷂說的《洞天清祿集》、高似孫的《綾箋》、無名氏的《歙笠說》和《辯歙石說》等,杜綾的《雲林石譜》也論及多種硯石。這些論著從宜用的角度對諸多硯石進行品評,首先提出了「石品」這個概念,以石品的優劣來評斷硯石的等級。米芾《硯史》中的一段話很能代表宋人的審美意趣,「夫如是,則石理髮墨為上;色次之;形製工拙又其次;文藻緣飾雖天然失硯之用」。 《硯史》中例舉的硯材有24種之多,有些材質尚不能明其所指,但最發墨宜用的主要為歙石、端石、洮河石、澄泥四大名硯。

宋米芾《硯史》「用品」條下列材24種,分別為「玉硯、唐州方城縣葛仙翁岩石、溫州華岩尼寺岩石、端州岩石、殲源石、通遠軍漞石硯、西都會聖宮硯、青州青石、成州栗亭石、潭州谷山硯、成州栗玉硯、歸州綠石硯、變州鵬石硯、廬山青石視、蘇州褐黃石硯、建溪黯淡石、陶硹、呂皸 (即澤州陶硯) 、淄州硯、高麗硯、青州蘊玉硯紅絲石青石、虢州石、信州水晶硯、蔡州白硯」。貴州思州石硯已有四千多年的歷史,有獨特的民族風格和地方特色,因內含有天然的金星礦石,故又稱 「金星石硯」。有文人讚曰:「水石殊質,雲滋露液,渾金璞玉,惜墨惜筆」。

端硯產於廣東肇慶東郊的端溪,世稱端硯為「群硯之首」。其材料取於廣東肇慶高要縣東南端溪之爛河山(又稱斧柯山)。不但具有「體重而輕,質剛而柔,摸之寂寞無纖響,按之如小兒肌膚,溫軟嫩而不滑」之特點,更具有「秀面多姿,呵氣研墨,發墨不損筆毫」的長處。自唐代問世以來,就頗受文人學士青睞。加上紋理綺麗,各具名目,加工技藝亦愈紛繁,地位越來越高,以致升到我國石硯之首,長盛不衰。並且與湖筆、徽墨、宣紙並稱為中國文房至寶。端石採自唐代,「世傳端州有溪,因曰端溪」。因溪得名端州,所產硯石稱端硯。唐代的龍岩坑石色深紫,幾無石品可言。宋代端石分坑口、石品。 《端溪硯譜》將端石分為上岩、中岩、龍岩、半邊山岩、下岩、蚌坑等,其中下列岩水口石為上,清代文獻稱水岩,為陳公密所開,其石色“紫如新嫩肝”,有眼正圓、五色十數重、具瞳子。這是宋代最上品的端石了。 《端溪硯譜》認為“石有眼則易分品第”,以青眼為上黃赤為下,以圓正、色暈、瞳子將眼分成鴯鶓眼、鸚哥眼、了哥眼、雀眼、雞眼、貓眼、菉豆眼等;依方位又分成高眼低眼。有些端石眼多,在抄手上鏤雕石柱以保留,排列如星鬥。 《端溪硯譜》將「火黯 (即明清時期的火捺石品) 」列為石病,並註日「唯火黯端人不以為病,蓋嵓石必有之,他山石皆無。於唐代,盛於宋,其顏色以紫色為主調(分為青紫、紅紫十多種,另有灰色、青黑色、青色和綠色等)。其主要特徵是石紋豐富,有青花紋(硯面上帶有青黑色花紋)、硃砂釘(如堅硬的紅色釘頭般的斑點)、五彩釘等,另有形似動物眼睛的“石眼” 。端石的「石眼」為輝綠岩凝結物,也有石連蟲化石。其中的“鴯鶓眼”形狀似八哥眼,圓暈中還有“瞳仁”,是“眼”中上品。端硯古來已十分名貴,更因幾大名坑硯材枯竭封坑,硯資源越來越少。加上紋理綺麗,各具名目,加工技藝亦愈紛繁,地位越來越高,故而於近現代升到我國石硯之首。

歙硯,產於江西婺源龍尾山,又稱婺源、龍尾,因唐時屬歙州,故名。宋唐積《歙州硯譜》記載:「婺源,在唐開元中,獵人葉氏逐獸至長城裡,見疊石如城磊狀,瑩潔可愛,因攜以歸,刊粗成硯,溫潤大於端溪」。南唐李後主評為「天下冠」。據《硯說》雲“李氏亡而石不出”,到北宋景祐時校理錢仙芝守歙,改大溪流經之道,始得佳石。 「其後縣人病其需索,復溪流如初,石乃中絕」。 「後邑官復改溪流遵錢公故道,而後所得盡佳石也,遂與端石並行」。宋代是殲石的黃金時期,其聲譽甚至超過了端石,南宋趙希《洞天清祿集》感嘆說「世人論硯者皆曰多用歙石,蓋不知有端。」其中的原故皆因兩宋時期最上品的歙石全被開採出來了,其光芒蓋過了石品尚未完全表現的端石。 《殲說》例舉了優質石品31種,其中眉子九品,羅紋十ニ品,水絃金紋十種,是端石無法比擬的,宋以後再也沒見如此眾多的殲石佳品了。此番展出的上品歙硯有被稱為「硯之奇材」的細羅紋、僅次於細羅紋的刷絲羅紋、紋路奇特的算條羅紋、豪華典雅的金暈鰩肚眉子、瑩潤細膩的棗心眉子等,展現了兩宋時期的殲硯風采。歙硯,全稱歙州硯,中國四大名硯之一,與甘肅洮硯、廣東端硯、黃河澄泥硯齊名。歙硯石的製作材料稱為歙石或歙硯石,歙硯石的花紋結構十分突出,分為魚子紋、羅紋、金暈紋、眉紋、刷絲紋等類型。由於其礦物粒徑細,微粒石英分佈均勻,故有發墨益毫、滑不拒筆、澀不滯筆的效果,受到歷代書法家的稱讚。造型渾樸,浮雕、淺浮雕、半圓雕等手法是殲硯台的工藝風格與特色。歙硯為歷代文人所稱道。南唐後主李煜說「歙硯甲天下」;蘇東坡評其「澀不留筆,滑不拒墨,瓜膚而縠理,金聲而玉德」;米芾說:「金星宋硯,其質堅麗,呵氣生雲,貯水不已」。

微型硯這個展櫃有十五方硯台,材質各異,即使同為歙石,品味亦不相同。十五方硯台的樣式更是各呈異彩,一硯一貌,充分體現了硯文化的豐富性與多樣性。這些硯台告訴我們另一個事實是硯台並不是士大夫文人的專利,除兩方尺寸稍大的歙硯外,主要是閨閣私房女眷化妝所用的黛硯,表現了硯台別樣的功用。紅絲石硯產自山東青州。在唐朝,紅絲石硯台居四大名硯之首,產地是在青州的黑山。至宋末石源枯竭,歷朝雖有產出,但數量相當稀少。山東紅絲石硯為魯硯代表,歷史上以其質地嫩潤,護毫髮墨,色澤華緹,瑰麗多姿而被稱為中國名硯。

風字硯,因硯面形如“風”字故名,也稱“鳳字視”,其形制與唐代兩足箕形硯的承繼關係是十分明顯的,《端溪硯譜》記錄有五種風字硯,分別是平底風字、有腳風字、垂裙風字、古樣風字、琴足風字。風字硯主要流行於北宋時期,硯背雙足是從矩形硯台體足或無足向圓足和垂裙足發展,足的位置逐漸向硯尾兩端靠,或直接落在尖端處。腰從不收到漸收,直到束腰狀。硯尾越來越闊,弧度也加大,有的呈斧形。整體形制由瘦長向寬矮發展。抄手硯,又稱插手硯,是宋代最有特色、存世最多、款式變化最多的硯台形制,宋代文獻卻沒有出現此名稱,可能是叫法不同,「端樣」抑或就指的是抄手式。華慈祥《中國古硯》根據出土資料分為四式:一式為斜坡狀堂池,時代最早,出上資料是北宋乾德四年 (966年) 墓葬出土;二式硯堂漸趨平坦,墨池為淌池;三式硯面有凸起的緣邊阻擋墨汁,在堂面挖各式深槽為池;四式硯面外圍長方梯形,內圍橢圓形淌池。四式實為只履硯,因形似古代鞋履故名,分抄手式和平底式兩種。還有兩個履形堂聯在一起的,稱為雙履硯。只履硯和雙履硯均見之於宋高似孫的《硯箋》。抄手硯中有一款兩邊平直、硯堂平坦、硯體較高的樣式,有些書上稱為“太史硯”,材質多為優質端石,有的抄手處為保留石眼雕琢許多高低不一的石柱,從數個到數十乃至百個不等。這類硯台歷來就有宋代和明代之爭,據考古資料和可靠銘款證實此類硯台應為抄手式之第五種樣式。

廂式硯,是宋代特有之硯樣,硯堂依形挖出後不打磨,而是另外依樣切割一塊顏色不同、往往是材質更優的石片,正面打磨後鑲嵌於硯堂,民間稱為「箱式硯」。但石片之下幾乎沒有空間,為何稱箱式呢? 九硯山房劉新園先生認為應該是「鑲式」之誤,《百硯千姿》一書均採用「鑲式」之說。 《格古要論》一書中將“鑲嵌”寫成“廂嵌”,所以此款硯樣正確的表達應為“廂式硯”。從硯台的形製分析,廂式硯大約出現於北宋晚期,流行於南宋乃至元代。圓硯,也是宋代流行樣式,整體都有硯堂微隆、體上大下小依次收分的特點,硯底以平底、環底、穹窿底為主,平底為多,還有在平底上設兩足的,但北宋早中期「絕不見三足硯」。三腳圓硯流行於南宋,《端溪硯譜》稱為「鼎樣」。圓硯中的古樣風字也是宋硯中別具特色的,遼硯中的三彩圓硯就是受其影響而發展起來的,一般為平底,硯堂開得較深,呈淌池狀。馬蹄硯也是宋代流行圓硯樣,《歙州硯譜》和《端溪硯譜》都載有“馬蹄樣”,馬蹄樣有平底的和雙面馬蹄二種。圓硯也有盒硯,《西清硯譜》皆稱“石函”,有些是一物兩用,蓋子翻過來當墨硯用的,盒身作朱硯用。

宋代的硯台不喜雕琢,惟論石品,但不拒絕模仿,遼宋金時期是仿生硯興盛時期,宋代文獻就記載有魚樣、鳧樣、蟾樣、犀牛樣、鸚鵡樣、葫蘆樣、荷花樣、玉蘭樣、海棠樣、瓜樣、雲樣、琴樣、阮樣、琵琶樣、腰鼓樣、古鏡樣、銀錠樣等,真正的千姿百態。寧夏賀蘭硯採用賀蘭石,它天然形成深紫、綠兩色,相互輝映,色彩鮮明,紫底綠彩,雕刻藝人因石製宜,精心用料,雕出千姿百態的賀蘭硯。賀蘭石結構均勻,質地細膩,剛柔相宜,是一種十分難得的石料。賀蘭硯髮墨迅速,不鬱結,又耐用,帶蓋的賀蘭硯如同密封器一般,素有「存墨過三天」之譽。與天下第一的端石齊名。

宋、金、元紀年銘文硯。生瓷「熙寧四年」銘箕形硯,為無釉的素燒瓷,也稱為「生瓷」。箕形,背部中間豎排錐刻行書“熙寧四年置用”,熙寧四年即1071年,為宋神宗趙顓年號。本件有絕對紀年的北宋中期箕形硯,其頭部寬度、上緣寬度、足高、邊的處理等與唐代箕形硯都有明顯區別,保留了箕形硯的發展軌跡。殲石「建炎戊申」銘三足圓硯,硯殲石質,外緣一週篆書陰文「聖宋新安郡江南道婺源邑朝議大夫董公文府作用寒泥文章」。底部外邊鼎立置三個階梯狀足,中間從右到左四字一行楷書陰文“建炎戊申,董氏書堂,香鼎之記”,建炎戊申為宋高宗建炎二年,即公元1128年。為宋元之際有紀年的最早的三足圓硯。紫石「鹹淳」銘蓬萊山紋硯,硯面長方形,池上陰文楷書“蓬萊山”,硯背刻有兩行銘文“清源胡氏壽姑/乙醜鹹淳孟夏”。 「乙醜成淳」為宋度宗趙禥鹹淳元年,即西元1265年,時為南宋晚期。該硯的紀年銘款將此類蓬萊硯出現的時間提前到了南宋。澄泥「梁公硯」銘鼎硯,硯圓形,背部鼎立三個圓餅足,三足間模印一篇硯銘:「硯銘 (疑為鼎硯銘) 易有太極兮兩儀分,三才鼎立今肇人文,誰為斯器兮至理存。見海若”,銘下書刻「樑公」三字。此款圓硯比較多見,玩家呼為「梁公硯」。北京通縣唐大莊金墓出土一件形制、落款完全相同的圓硯,因此雖無紀年,公認為金代典型樣式。陶「延祐四年」銘四足硯,硯面長方形,底板和四個不規則方足形成一個連體托座,底部行書刻「後西縣郭下聖壽院全和尚自置眾人使,延佑四年三月」。延祐四年即1317年,此有絕對紀年的元代陶硹,對研究元代硯台極有裨益。

硯台在宋代經歷了文人化的歷程,得到了極大的繁榮,但繁榮的景像被蒙古的鐵騎踏得粉碎,隨之而來的七十多年竟沒有舉行科舉取士,長達1300年的科舉式中途拋錨了,由此影響了文房用具一硯台的發展。元代硯合整體來說呈現一種低迷的態勢,前期基本上為南宋金的特徵,有些可能就是前朝遺物。其後才體現出一些獨特的風格,如喜好隨形置足:圓三足,長方四足,八角硯八足等,如大硯增多,最大的近五十厘米,這可能與元人席地坐臥的主活習慣有關。

元帝國備受壓抑的文人,在明代慢慢地舒緩過來了。重新審視他們的案頭之物,一股思古之幽情悄然湧來,他們發現唐宋之物竟然那麼古雅,那些天然紋理、細膩的石質都是文人們夢寐以求的。但精美的羅紋、眉子殲石少之又少,因此轉而尋找端石,經過永樂、成化、萬曆等時期多次重開水坑,獲得了許多優質硯石,明代好硯多為端石。值得一提的是優質白端的開採,改變了人們對白端的看法,如一品仙鶴紋微型硯,瑩潤過玉,以仙鶴紋補子作紋飾,彰顯了使用者的顯貴地位。明代中晚期,硯台又經歷了一次文人化歷程,表現為仿古和名人名硯題刻詩文,此類硯台往往質精形美,文人氣十足,為硯中璧圭。

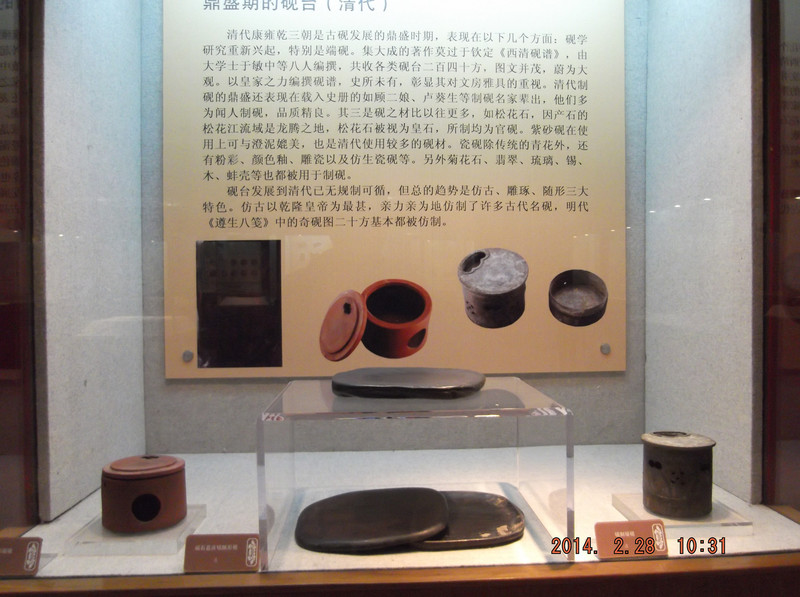

清代康雍乾三朝是古硯發展的鼎盛時期,表現在以下幾個方面:硯學研究重新興起,特別是端硯。集大成的著作莫過於飲定《西清硯譜》,由大學士於敏中等八人編撰,共收各類硯台二百四十方,圖文並茂,蔚為大觀。以皇家之力編撰硯譜,史所未有,彰顯其對文房雅具的重視。清代製硯的鼎盛也表現在載入史冊的如顧二娘、盧葵生等製硯名家輩出,他們多為聞人制硯,品質精良。其三是硯之材比以往更多,如松花石,因產石的松花江流域是龍騰之地,松花石被視為皇石,所製均為官硯。紫砂硯在使用上可與澄泥媲美,也是清代使用較多的硯材。瓷硯除傳統的青花外,還有粉彩、色釉、雕瓷以及仿生瓷硯等。另外菊花石、翡翠、琉璃、錫、木、蚌殼等也都被用來製硯。硯台發展到清代已無規制可循,但總的趨勢是仿古、雕琢、隨形三大特色。仿古以乾隆皇帝為最甚,親力親為地仿製了許多古代名硯,明代《遵生八箋》中的奇硯圖二十方基本上都被仿製。

澄泥硯屬陶瓷硯的一種非石硯材,其製作方法是:以過濾的細泥為材料,摻進黃丹團後用力揉搓,再放入模具成型,用竹刀雕琢,待其乾燥後放進窯內燒,最後裹上黑臘燒製而成。澄泥硯的製作始於晉唐時期,興盛於宋朝。其特點是質地堅硬耐磨,易發墨,且不耗墨,可與石硯媲美。澄泥硯的顏色以鱔魚黃、蟹殼青和玫瑰紫為主。唐時,虢州(今河南靈寶縣南)已成為製澄泥硯的著名產地,在現代,澄泥礪的產地有河南洛陽、河北鉅鹿、山東青州、山西綾縣、湖北鄂州、四川通州和江蘇寶山等地。澄泥硯它色彩多變,造型獨特,在中國硯文化的歷史長河中,澄泥硯佔據非常重要的地位,歷來被文人墨客所推崇。澄泥硯具有貯墨不耗,積墨不腐、呵氣生津,觸手生暈、發墨而不損耗的特性。最好的為山西澄泥硯,在唐宋時已是貢品,其精於雕琢,澤若美玉,冬不凍,夏不枯,寫字作畫蟲不蛀。

歙硯,全稱歙州硯,以江西婺源與安徽歙縣交界處的龍尾山下溪澗為最優,故又稱龍尾硯。其石堅潤,撫之如肌,磨之有鋒,澀水留筆,滑不拒墨,墨小易乾,滌之立淨。歙硯在古代為中國四大名硯之首,自唐以來,一直保持其名硯地位,南唐後主李煜說「歙硯甲天下」;蘇東坡評其「澀不留筆,滑不拒墨,瓜膚而縠理,金聲而玉德」。歙硯始採於唐代開元年間(713年—741年),於南唐時期興盛起來,南唐李後主曾派專門的硹務官製作官硯。歙硯的石品很多,主要分為羅紋類、眉子、眉紋類及金星和金暈類。古代稱:「羅紋硯,其紋如羅絲精細,其色青瑩,其理堅密。刷絲羅紋硯銀色刷絲如髮之密」。金星羅紋,是指硯面融有穀粒的結晶物,在光線照耀下猶如天空星斗,金星久研磨而不褪,且越磨越亮,是歙硯中的佳品。眉子硯,「紋若甲痕,如人畫眉,遍地成對」。用歙硯研墨不滯,發墨快,研出之墨汁細滑,書寫流暢不損耗,字跡顏色經久不變,好的端硯,無論是酷暑,或是嚴冬,用手按其硯心,硯心湛藍墨綠,水氣久久不乾。

苴卻硯石質溫潤如玉、嫩而不滑。叩之有錚錚金石聲,撫之如嬰孩肌膚般細膩溫潤者為上品石,顏色以紫黑澄凝為最佳。它集中國四大名硯的優點於一身即有“眼”、“標”、“青花”、“水紋”、“眉子”、“金線”和“銀線”,具有髮墨滋潤,存墨不腐,耐磨益毫的奇特功效。苴卻硯源自苴卻(古時永仁縣城)而得名。據史料記載,鹹豐年間,苴卻街已有人取石製硯,至同治、光緒年間較興盛。苴卻硯取材於國內罕見的具有特殊結構的絹雲母角岩,人們稱它為苴卻石,苴卻硯的石品主要是指石色、石眼和花紋,顏色是決定硯石品質的直接因素之一。苴卻石主要呈紫黑色、黑褐色或黑紫色。石眼是指天然「生長」於硯石中的圓形、橢圓形、卵形斑點構造。眼的直徑相差懸殊,毫米級的常密集成團或呈星點狀,岩石學上稱為斑點構造。公分級者稱球粒構造。眼常具核心,稱「睛」有睛的眼稱為活眼。 “石貴有眼”,“石有眼者,最顯名貴”,尤其是石眼的數量。苴卻硯的石眼,一是形大廓晰,二是數量極多,古人形容端硯之珍貴有「七珍八寶」之說,即在一方硯石上如有7至8個天然石眼,便是稀世珍寶,苴卻石的石眼很多,一方硯往往有十幾個石眼,較大的硯甚至可打磨出上百個石眼。且眼中有眼,有暈,有環,更名貴的是石眼中有冰紋重疊,妙不可言。苴卻硯的水紋層理現象主要是由於不同紋層之間存在物質組成、顏色及結構上的差異。是由變形形成的複雜紋狀構造常被稱為花紋或水紋,實質上是層的變種,與真正的水紋不同。水紋一般是指地下水的滲透作用及相伴進行的某些組分的蝕變或交代而形成的不規則狀花紋,一般規模較小,不同水紋不存在結構和構造的差異,但常切割層理或層紋。

風字形是古老的硯式,在晉代已常見,也是唐、宋時的主要硯式之一。宋代米芾的《硯史》認為鳳字形硯的意思是「鳳之義,取五色英文,燦然成章也。」文中也列舉了他當時看到晉畫、唐畫中的鳳字硯,並與時人收藏的王右軍硯、智永硯、宋真宗硯等相對照,對鳳字硯的淵源、流變及各個時期的特徵進行了詳細的論述。身為一個書法家,就硯台而言,他似乎更偏重實用;作為一個鑑賞家,他對鳳字硯樣式演變的優劣,敘述是比較全面客觀的。看得出來,他推崇古法,尊重古制。這款龍尾石鳳字形硯,硯首由圓到方、束腰明顯、尾部開張,硯面平坦,硯堂與邊線齊平,與硯池已有圓潤飽滿的硯崗過渡分界,這應是宋代晚期鳳字形硯樣式。此硯石質為細羅紋,石色青瑩,細潤緻密,叩之作金鐵聲。 《辨歙石說》:「細羅紋,石紋似羅縠精細,其色青瑩,其理緊密、堅重,瑩淨無瑕,乃硯之奇材也。」羅縠,古代稱用細絲織成,質地輕薄纖細透亮、表面起縐的平紋絲織物為縠。並以「縠紋」即縐紗的皺摺紋來比喻水面的細小波紋,對照此硯紋理,這樣的描述非常形像生動。此硯製作工手純熟,摺痕乾脆俐落,硯體棱角分明,製硯風格具有明顯的特徵。古代的手工藝工作坊一般以家庭或家族為主體,各家會盡自己所能體現製作或經營特色,製硯也不例外。宋治平年間唐積《歙州硯譜》記錄了婺源縣製硹工匠七姓十家計二十一人,如劉、週、朱、戴、方、胡、汪等,可能還有當時沒有著錄的李家、何家等。從存世的硯台看,古時歙州製硯人家似乎很注重智慧財產權保護和對產品自信、負責到底的精神。

文人與硯朝夕相處,咫尺距離,不免觸景生情,詠懷感嘆,魏晉文人留下了多首詠硯的辭賦,不僅顯現了硯台的文人情結,還為人們研究早期硯台保留了史料。文人(這裡的文人包括因才學推薦為官和通過科舉考試為官的各級官吏)也是硯台最大的消費群體,文人對硯的品質論形直接影響硯台的發展和美學風尚,他們的品硯心得是後人研究硯史的寶貴資料。硯為文人案頭之物,既要話用,又要養眼,更要怡情、勵志,因此,文人對硯要求質佳形美,往往親力親為地對硯的雕琢提出獨特的要求,,寫非常時期的文人情懷,如反映文人處世哲學的北宋括囊硯和見證歷史的雙桃池硯。更有雕花琢紋、題名記事之硯,直接記錄了與硯有關的事件和紀年,是研究硯史不可多得之物。硯的石材不同,紋理各異,有天然的物理之美;而形制更是千姿百態,各異其趣,有人為的藝術之美。一石一硯的連綴和鋪墊造就了獨具東方特色的、博大深厚的硯文化,寄託了歷代文人的思想、情感,以及為人處世的理念。