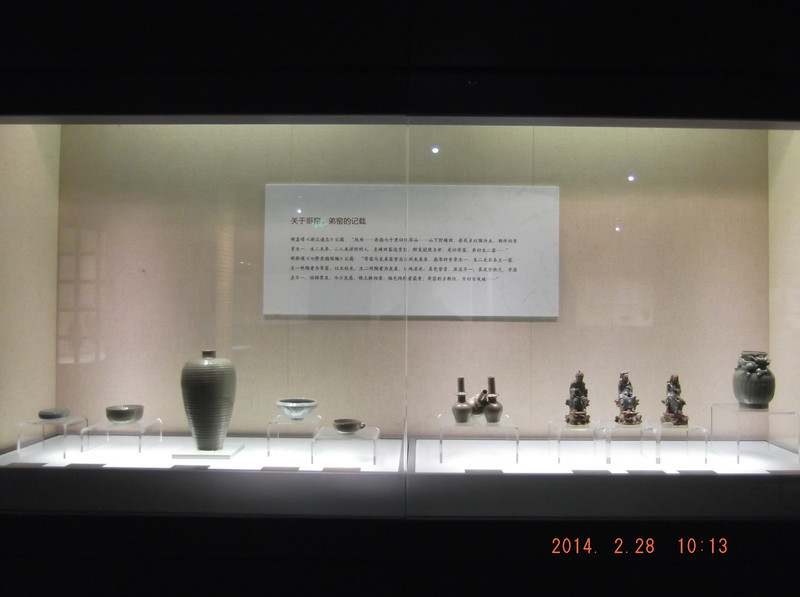

2014年2月28日,上午,我在浙江省博物館孤山館區繼續參觀《崑山片玉》陶瓷展,第二單元是「名窯輩出,枝繁葉茂」。浙江是瓷器的發源地,也是孕育名窯名瓷的一方沃土。越窯龍泉窯南宋官窯,甌窯德清窯婺州窯,名窯迭出,又有縹瓷、秘色瓷、粉青、梅子青,佳品紛呈。浙江瓷業茁壯成長為一棵參天大樹,枝繁葉茂,碩果累累。不論是普通簡陋的廚房飯堂、茶樓酒肆,還是高雅莊嚴的香閨書齋、佛殿皇宮,都有浙江古代青瓷從容嫻雅的身影,它們下惠百姓,上供帝王,輔茶道,佐香事,慕詩客,愛僧家,無欲而剛,有容乃大,在時代的演進中,始終不渝地從物質和精神兩個層面上去豐饒和滋潤著人們的日常生活。

如果說早期青瓷由於割據政權造成的南北分裂,使其產品銷售和技術傳播受到束縛,並形成南方越窯青瓷一枝獨秀的局面,那麼唐宋以降,隨著南北的大一統和經濟文化交流的不斷加強,以越窯、龍泉窯、南宋官窯為傑出代表,它們的精美產品、精湛技藝以及窯政制度也開始不斷向全國各地輸出和傳播,並進一步跨出國門走向世界。在引領古瓷尚青傳統的同時塑造了中華民族獨特的美學和文化心理,在國際上贏得了瓷國的聲譽。

越窯是中國古代南方著名的青瓷窯,漢族傳統製瓷工藝的珍品之一。窯所在地主要在越州境內,即今浙江省寧紹平原上的紹興、寧波兩地。生產年代自東漢至宋。唐朝是越窯工藝最精湛時期,居全國之冠。越窯之名,最早見於唐代,越窯瓷青瓷與唐代的飲茶風尚關係十分密切,其瓷質造型,釉色之美,深受飲茶者的喜愛。飲茶風尚又影響了越窯青瓷的型態。紹興的陶瓷工業源遠流長,「越瓷」名揚四海。紹興、上虞一帶是中國越瓷的發源地。早在2000多年前,這裡有「龍窯」數百座,燒出的產品有釉陶和印紋陶,這便是「越瓷」前身。越瓷始於漢,盛於唐,特別在唐朝的中後期,瓷器燒製的技藝已達到了純熟的程度。那時,由於創造了將肧體盛於匣缽之中與火分離的操作法,從而使產品器形端正,肧胎減薄,胎質細膩,釉色晶瑩。其中尤以「秘色窯瓷器」(青瓷)最為著稱。晚唐詩人陸龜蒙曾賦詩贊曰:“九秋風露越窯開,奪得千峰翠色來”,並讚美越瓷“類冰似玉”。越瓷從唐代開始就出口到巴基斯坦、伊朗、埃及、日本等許多國家。

越窯青瓷起源於魏晉南北朝時期,經考古調查證明,它的主要產地是在浙江省的寧紹地區。 (即唐代明州慈溪縣上林湖,五代時劃歸越州,唐代亦稱越州)是中國主要的青瓷發源地。在這片古窯廠中,保留著豐厚的陶瓷遺存。當時的陶瓷不但堅固耐用,而且品質較高,有耐酸鹼,盛食不變味,易洗滌等特性。瓷器表面細膩光滑,滋潤似玉,呈半透明色,極富美感。因此,六朝時期有「陶瓷時代」的美譽。東漢後期,燒製青瓷的技術已基本成熟,在迅速發展和工藝長進的基礎上,經三國兩晉南北朝,青瓷的燒製技術得到進一步發展,製瓷業的地域由南向北,幾乎遍及全國。因此促使它不斷發展,呈現豐富多彩、欣欣向榮的局面。

六朝青瓷的造型,一般說來比較單純而相對穩定,變化不是太大,樣式也不算太多。早期的瓷器因襲兩漢舊制,顯得拙樸規整,淳厚穩重,只有西晉青瓷造形豐富,承前啟後,藝術性又特別強,設計方面做到了在實用的條件下適當注意美觀大方。整體感覺清新典雅、柔和輕巧。到了唐代,各個藝術門類都得到了高度的發展。越窯青瓷在唐代輝煌璀璨文化的影響下,又有了突出的成就。唐代的「秘色瓷」是越窯的代表作品。隋唐五代的越窯可以說是一個大發展的時期,窯場擴大、工坊激增。光是上虞縣就有28處。官府設立貢窯,其產品地位空前提高,大大促進了生產工藝和技術水平,並躋身於社會上層的生活領域。也由於越窯產品與金銀、寶器、絲綢、珍品並列,使越窯成為全國六大青瓷名窯之首。

許多文人紛紛吟賦作詩來讚美越窯。如顧況的「舒鐵如金之鼎,越泥似玉之甌」;孟郊的「蒙茗玉花盡,越甌荷葉空」;施肩吾的「越碗初盛蜀茗新」;許渾的「越甌秋水澄」;鄭谷的「茶新換越甌」;陸龜蒙的「九秋風露越窯開,奪得千峰翠色來。」反映了越窯瓷的釉色特徵。或碧玉般晶瑩,或嫩荷般透翠,或層巒疊翠般舒目,等等。所以,越瓷作為茶具風氣很盛行。陸羽在其名著《茶經》中認為“越州上”,因為它“類玉”、“類冰”瓷青則茶色綠。這雖是從飲茶的角度來議論,卻反映了越瓷青色微淺,釉色透明又具幽美感,實屬工藝與設計結合的完美佳品。唐王室墓出土的青瓷,證實青綠釉或青黃釉都是秘色瓷的範疇。釉色中當以青綠色及湖綠色為上,也反映了「千峰翠色」的詩句。

漢末三國鼎立,浙江籍吳王孫權注重發展地方經濟,為新興的瓷器手工業提供了良好的發展空間,這種相對穩定的政治環境一直延續到西晉時期,造就的三國兩晉時期越窯青瓷的繁榮。此時奉行萬物有靈的仙道思想和事死如生的厚葬風俗在江浙等地許多紀年墓中均有大量組合成套的瓷器出土。他們既是瓷器發展的重要物證,也是一面鏡子,反映出當時社會之林林總總、各個面向。

“六朝”,是指公元3世紀初至6世紀末的300多年間,建都於今江蘇南京的6個王朝。這6個王朝前後更替,分別為三國時期的吳、兩晉時期的東晉和南北朝時期南朝的宋、齊、梁、陳。六朝時期瓷器的主流是青瓷,釉色以青灰色、淡青色、豆青色為基本色調,施釉時多用浸釉法,釉層厚度均勻。其中浙江地區著名的越窯、婺州窯青瓷胎釉結合最好,很少有剝釉和流釉現象,說明當時對胎釉的燒成溫度和收縮係數控制得當,達到了很高的工藝水平。

雞首壺是六朝青瓷的代表造型之一。一般為深盤口,細頸,鼓腹,平底。雞首昂立於肩部,器柄粗壯有力,有的柄端呈龍首型。這種造型出現於東晉晚期,以後逐漸流行。關於雞首壺的用途,根據中國茶文化的歷史和當時煮茶的方法,用雞首壺盛茶的可能性最大。中國飲茶歷史悠久,《神農本草》載:「神農百草,以療疾。一日遇七十二毒,得茶而解。」人們已知道茶能解毒治病,至東周西漢四川等地逐漸形成飲茶習慣,東漢時飲茶之風傳到長江下游,兩晉時發展很快,尤其是東晉,飲茶已成為王室貴族的一種嗜好。

盛行於三國西晉之時的穀倉,是最富有研究與藝術價值的越窯青瓷。它既是當時建築風貌的縮影,也是人物服飾、器樂演奏、歌舞、百戲及珍禽瑞獸的寫照,同時還是越人習俗及其喪葬思想的反映,可謂不可多得的歷史遺珍。例如昂首尖喙、雙翅舒展、寬尾的飛鳥,簇擁其上,與《吳越春秋》所載「百鳥佃於澤」瑞象相符,當是越人視鳥為神靈的印證。又例如,其樓閣類建築四周環布形態不一的伎樂俑或珍禽異獸貼飾,又有飛鳥,呈現出一種炫富享樂、祈福禳災的儀式場面,既有用以媚神、祭奠慰藉亡靈,又有為其子孫祈禱富貴福祉之寓意,應當是祈求保佑死者能在陰間享受榮華富貴、過上幸福安康生活的喪葬明器。穀倉出土,其數量不少,但往往破損者多,且堆塑簡單,此穀倉集拉坯、拍片、捏塑、範印、雕刻等多種技法於一體,以其器型規整、保存完好而鶴立雞群、獨領風騷。

青瓷穀倉,由青瓷五聯罐演變而來,流行於三國兩晉時期,俗稱堆塑罐、佛寺罐,是三國西晉青瓷浙江上虞越窯產品的代表作。因為穀倉的製作很困難,它使用了模印、鏤孔、捏塑、刻劃、貼花等多種裝飾工藝,把早期越窯的裝飾工藝和燒製工藝推向了極致。穀倉造型高大而不變形,工藝繁雜而不失精緻,故而穀倉便當仁不讓成了西晉越窯青瓷的最高工藝成就的代表。早期的穀倉倉口周圍堆塑較少,倉口也就一目了然。倉沿不是倉口,其技法與泡菜壇的外唇成型相同。具體製作有兩法:一種是拉坯時用手指分離而成,另一種是先貼上泥條,再轉動陶車,修坯而成。倉沿是分界線,倉沿之上堆塑亭台樓閣、人物等。倉身成型後稍加晾坯,便能增加其強度。第二步是對倉身進行裝飾。因為裝飾需在半乾半濕時進行,而倉沿之上的堆塑則需倉身瓷土較硬具備一定承重力後才能進行。否則,倉身容易變形壓塌。裝飾完成後再晾坯,可進一步增強倉身承重力。第三步對倉沿以上部位堆塑。堆塑由下至上,由里及外。

飛鳥、人物俑、樓閣等多用捏塑法,門、窗則鏤空而成,屋脊、牆面採用刻劃法,獅、佛像、龍及部分人物俑等複雜造型採用模印法。而倉口之上的方形平板,係拍片而成。平板上方的方形建築也是如此。方形建築成型有兩法:一是先拍成四長條泥片,再一一拼接。二是先拍成整片長方形泥片,再折成方形建築,粉碎、淘洗、陳腐、練泥、拉坯、晾乾、修坯、裝飾、素燒、上釉、裝匣、裝窯、燒成。具體製作有兩法:一種是拉坯時用手指分離而成,另一種是先貼上泥條,再轉動陶車,修坯而成。倉沿是分界線,倉沿之上堆塑亭台樓閣、人物等。倉身成型後稍加晾坯,便能增加其強度。第二步是對倉身進行裝飾。因為裝飾需在半乾半濕時進行,而倉沿之上的堆塑則需倉身瓷土較硬具備一定承重力後才能進行。否則,倉身容易變形壓塌。裝飾完成後再晾坯,可進一步增強倉身承重力。第三步對倉沿以上部位堆塑。堆塑由下至上,由里及外。飛鳥、人物俑、樓閣等多用捏塑法,門、窗則鏤空而成,屋脊、牆面採用刻劃法,獅、佛像、龍及部分人物俑等複雜造型採用模印法。而倉口之上的方形平板,係拍片而成。平板上方的方形建築也是如此。方形建築成型有兩法:一是先拍成四長條狀泥片,再一一拼接。二是先拍成整條長方形泥片,再折成方形建築,越是高大的穀倉成型和燒製難度越大。

陸羽《茶經》四之器。碗:越州上,鼎州、婺州次;丘州上,壽州、洪州次。或以邢州處越州上,殊為不然。若邢瓷類銀,越瓷類玉,邢不如越一也;若邢瓷類雪,則越瓷類冰,邢不如越二也;邢瓷白而茶色丹,越瓷青而茶色綠,邢不如越三也。隋唐經濟的大發展使陶瓷工業的製造技術突飛猛進。越窯產品追求「似冰類玉」的釉色效果與高超成熟的製瓷工藝密不可分。在唐代,以釉取勝的越窯幾乎是專門提供宮廷的用品。用官府督造,這也是後來官窯的前身。唐代「秘色瓷」造型嚴謹,釉色青翠均勻,色澤典雅,體現了盛唐時卓越的製瓷工藝水準。現今發現的唐代越窯「秘色瓷」都是陶瓷史上的精品。此時為越窯青瓷發展的巔峰。具有代表的陝西法門寺地宮出土的「秘色八稜淨水瓶」就是越窯青瓷的上品,此瓶以腹部突起的八條突棱為裝飾,與瓶頸三道弦紋呼應,造型簡潔典雅,釉色均勻如湖水般碧綠柔和,風格素雅。法門寺出土的秘色瓷碗,釉中含鐵,用還原焰燒成。釉色青綠光潤,細膩華美。

北宋謝景初《觀上林垍器》:作灶長如丘,取土深於塹。踏輪飛為模,覆灰色乃紺。力疲手足病,欲憩不敢暫。發窯火以堅,百裁二佔。里中售高賈,鬥合漸收斂。持歸示北人,難得曾忽視。賤用或棄樸,爭乞寧有厭。鄙視聖猶能,今予乃親覘。北宋越窯青瓷孔雀紋粉盒、五代越窯青瓷劃花粉盒、五代越窯青瓷鴛鴦紋荷葉蓋罐。北宋越窯青瓷牡丹紋花口樽、北宋越窯青瓷牡丹紋龜鈕蓋罐、南宋越窯青瓷萱草紋梅瓶。

唐代越窯青瓷佳品中除了執壺、罌粟、盤、缸、洗、缽、碗、杯以外,還有燈盞、熏爐等器皿,如浙江臨安出土的越窯褐彩如意雲紋鏤孔燻爐,全器由蓋、爐、座三部分組成。蓋子呈頭盔形,有鏤孔,釉色青綠,整個爐身繪有釉上彩如意雲紋,富有新意,具有很強的觀賞性。爐身下設五個獸頭支足,爐座的造型也頗具特色。此爐為焚香用具,體積較大且造型別緻,為唐代越窯青瓷的上品。越窯發展的重要時期是在魏晉南北朝。不僅品質顯著提升、品種繁多,裝飾亦精美動人。瓷器的品質較高,在器物的裝飾上與三國兩晉時期一脈相承,並出現了一些具有鮮明時代特色並有獨到之處的作品,使六朝越窯瓷器的裝飾藝術更加璀璨奪目。

甌窯是中國古代著名瓷窯,其窯址多分佈於浙江溫州、永嘉一帶。溫州古稱甌,故得名甌窯。甌窯創燒於東漢末年,自晉代開始成熟並進入繁盛期,唐、宋時臻於極盛,至元代漸衰。甌窯青瓷器型多樣,釉面光亮明快,釉色清淡,薄而透明,以「全身淡青」聞名。歷史上,甌窯曾一度被譽為「縹瓷」。晉人潘岳在《笙賦》中說:「披黃苞以授甘,傾縹瓷以酌酃。」《說文》雲:「縹,帛青白色也。」說的是用青白色瓷器喝美酒。同時代的杜育在《荈賦》中說:「器澤陶簡,出自東隅。」唐人陸羽所著的《茶經》裡轉引《荈賦》時為:「晉杜氍《荈賦》所謂\'器擇陶揀,出自東甌\'。如《景德鎮陶錄》「甌,越也,昔屬閩地,今為浙江溫州府,自晉已陶。」《陶說》:「器擇陶揀,出自東甌地……甕亦越地, \'後來翠峰\'、\'天青\'於此開其發矣”,“是先越州而知名者也。名窯。但是,隅與甌是音近而誤,而「東隅」與「東甌」兩者有很大差別,「東隅」泛指東方,在吳晉時期的東方,還有越窯與婺州窯,而且大量考古資料證實,越窯瓷業比甌窯發達,製瓷工藝與瓷器品質也比甌窯高。晉代文人所讚譽的究竟是甌窯瓷器,還是指越窯青瓷,尚待進一步的研究。

甌窯在範圍的界定上,應該屬於古青瓷,甌窯有諸多特點,最顯著的特點就在於,它是介於陶與明清青瓷之間的瓷器,甌窯所處的時代正是青瓷技術不成熟的時期,甌窯多是民窯,更能體現當時人民的生活情形。甌窯窯址是1937年夏陳萬裡先生首先在溫州市西郊將軍橋附近的西山護國嶺腳發現的,並作了實地調查。這是一處唐宋時代的窯址。範圍大,堆積層豐富,瓷器品質高,是甌窯的典型窯址之一,它的發現是對甌窯青瓷研究的一個新的開端。 50年代以來對甌窯窯址進行了多次調查,結合墓葬出土瓷器資料研究,現已基本上弄清了甌窯的面貌。甌窯200多處窯址,廣泛分佈在永嘉、樂清、瑞安、文成、泰順諸縣及溫州市。它們多數聚集在甌江、飛雲江和楠溪江兩熊這些地方製瓷的自然條件很好。產品可透過船筏運送到溫州等城市銷售,水上交通非常方便。在瑞安縣岱石山、金坪山、鳳凰山,永嘉縣梅嶴,樂清縣白鷺嶼等商周時期的墓葬和遺址中都發現了原始瓷器,如施青釉或黑釉,這說明早在商周時期這裡就已生產原始瓷器。甌瓷是由漢代的原始瓷手工業發展提高而來的。甌窯在東晉、南朝時期流行的褐斑裝飾變化莫測,有的在器物的口沿飾一圈褐彩,褐彩斑點較大,分佈密集,色彩有濃有淡;有的在較大的器物口沿分三至四組點飾褐彩,每組點飾六點褐彩;有的在器物腹部或蓋面點飾圓珠狀褐彩或斑塊,相間交錯。鎮江市郊象山東晉墓出土的一件青釉四系褐斑蓋罐,以蓋鈕為起點,均稱地分佈五條褐彩線,褐斑釉色由深入淺。

晚唐至五代時期,甌窯窯址主要分佈在甌江幹流南岸的市郊西山、楊府山及南溪江下游永嘉縣境內的啟灶黃田等地一帶。此時的甌窯青瓷已經達到了一個新的境界。其釉色青淡或青黃,釉層滋潤如玉;胎體細膩,胎色白而堅緻,胎釉結合緊密。在造型上出現了柔和勻稱、活潑清新的風格。五代時期的胎體更加細薄,器形更加精巧,小型器增多。器物的造型也比前期豐富,常見的有執壺、罐、碗、洗、香燻、唾壺、硯和明器桌、筷子、椅等。還有一些器型如五代青瓷曲流壺、唐代青瓷刻花粉盒,這類粉盒的器形呈瓜果形,蓋體表面常刻有牡丹、蓮花、飛天等紋飾,製作精美。其中盃口壺、曲流壺、明器桌、筷子、椅等這類器型越窯未見。這段時期甌窯的紋飾較多,裝飾手法也比前期有突破,主要有印花、劃花、刻花、繪花、堆塑等,紋飾有蓮瓣、荷花、捲草、雙魚、飛天等。從考古資料來看,甌窯瓷器的紋飾較之越窯豐富,尤其是褐色彩繪紋飾。越窯此時多有點彩和較少的彩繪裝飾,紋飾題材不多,使用也不普遍。

東晉甌窯青瓷牛形燈,小巧玲瓏,口徑18.9公分、高13.4厘米,可以輕輕鬆鬆地託在成年人的手掌之上。它分為承盤、燈柱和把手三個部分。承盤存貯燈油,燈柱可插燈芯,弧形的把手從燈柱頂端向上昂揚,又穩穩地連結在承盤邊緣,使之兼具穩重與輕逸之美。這件牛形燈是上世紀50年代出土於浙江溫州專區瑞安縣(今瑞安市)的一座東晉墓地,是國家一級文物。燈盤圓形,口外撇至口沿又向內斂,底盤正中有一牛形油管,頂上及末端後壁均有方孔,可插燈芯。後面有彎曲把手,象徵牛尾。牛的四肢上下並列,嘴巴及上眼略施褐色點彩,釉色青淡,開冰裂紋。從外形上看,這頭牛前腿叉腰,後腿好像在站“馬步”,頗有氣勢。蔡乃武說,燒製這件瓷器時,匠師並沒有滿足於純功能的設計,而是充分發揮了藝術想像力,使牛和燈融為一體。

宋代,溫州作為對外貿易的口岸,曾設市。對外貿易的出現,推動了甌窯的發展。這個時期是甌窯生產的高峰期,胎體更堅緻細薄,呈現淺灰色。釉色呈淡青或灰綠色,淡雅滋潤;釉層薄,但均勻、潤澤,器內外施釉。同時期越窯的產品為灰白胎,施青釉後呈青灰色。紋飾比前期豐富,幾乎接近繁縟。主要紋飾有捲草、葵花、牡丹、菊花、雙蝶、鸚鵡、如意和形態多樣的蓮花紋等。越窯此時的紋飾也是最豐富的。

德清窯,在今浙江省德清縣,故名。長久以來,人們一直認為德清窯是以黑瓷與青瓷兼燒,並以黑瓷聞名的古老窯場,是浙江地區最早發現黑瓷的產地之一。一般認為它的燒造歷史並不長,從東晉到南朝時期約一百多年的歷史。自上世紀八十年代以來,尤其是近十年以來的古窯址調查、發掘證明,德清窯起源於商周原始瓷,成熟於東漢,經三國兩晉南北朝,至隋唐時期結束,上下延續達 2000多年。是我國自成體系、歷史悠久的瓷窯系統。它對中國青瓷的起源、中國陶瓷史、中國古代科技史的研究具有不可取代的重要價值。德清原始瓷窯址群已經被公佈為全國重點文物保護單位。

德清窯所燒黑瓷和青瓷,造型大致相同。產品有碗、碟、盤、耳杯、盤口壺、雞頭壺、唾壺、虎子、香爐、罐、盒、燈和盞託等,造型風格與婺州窯、越窯相似。特色產品有直筒形小蓋罐、扁圓形蓋盒和茶盞、淺盤形盞托配套的新型茶具等。為其它同期瓷窯少見。造型風格與越窯相似。德清窯胎土:黑瓷胎中鐵、鈦含量較高,普遍呈磚紅、紫色或淺褐色。青瓷胎一般呈現深淺不一的灰色或紫紅色。胎兒體外普遍施有化妝土。釉質:黑瓷釉色精者色黑如漆、釉層較厚、釉面滋潤;粗者釉色呈黑褐或黃褐色。青瓷釉色有青綠、青黃、和豆青色,釉色較深,有較好的光澤。裝飾:裝飾簡單,黑瓷僅在器物口沿或肩腹部劃幾道弦紋,青瓷一般只飾幾點褐彩。

婺州窯,位於今浙江金華地區,在金華、蘭溪、義烏、東陽、永康、武義、衢州、江山等地均發現遺址。唐代屬婺州,故名婺州窯。婺州窯瓷器以青瓷為主,也燒黑、褐色、花釉、乳濁釉和彩繪瓷。婺州窯始燒於漢晉三國、兩晉、南北朝、隋、唐、宋到元,盛於唐、宋,終於元代。唐、宋時窯場遍布今金華、衢州兩市所屬各縣,形成了一個獨特而完整的婺州窯系。唐代婺州窯以出產茶碗出名,陸羽《茶經》把婺州生產的青瓷碗列為第三。唐代窯址現已發現4處,有各式碗、多角形短流壺、雙耳罐、黑褐釉及青釉褐斑蟠龍紋瓶。褐斑裝飾始於東晉,五朱堂著錄有東晉青釉褐斑瓷標本。宋代有青釉雙系瓶、堆塑瓶、四柄瓶、枕頭等。

婺州窯所產瓷器以青瓷為主,兼燒黑、褐、花釉、乳濁釉瓷和彩繪瓷。婺州窯自西晉晚期開始使用紅色黏土做坯料,燒成後的胎呈現深紫色或深灰色。由於使用了白色化妝土,釉層滋潤柔和,釉色在青灰或青黃中微泛褐色。但釉面開裂,開裂處往往有乳黃色或乳白色的結晶體析出,是婺州窯青瓷的特殊現象。至宋代,在它的精緻產品中,也曾出現過色澤青翠,豆青、草青,粉綠等色調。並有光澤感。

婺州窯主要產品有盤口壺、碗、盆、碟、水盂、盞托、瓶、穀倉、雞籠、水井等。製作較為粗糙,產量不高,屬民間用瓷,胎質不大堅致,色澤呈深紫或深灰色,使用白色化妝土,釉層滋潤柔和,釉色青黃帶灰或泛紫。唐代時創燒乳濁釉瓷,釉中有星星點點的奶白色,也出現在釉層開裂處,這是婺州青瓷最獨特引人入勝之處,因而一直盛燒不衰,延續到宋、元。婺州窯瓷器裝潢簡樸,皆為刻劃花紋,風格優雅大方。

婺州窯以堆塑藝術見長。堆塑藝術不僅讓現在的人們欣賞到古代匠高超的技巧,同時,也為後人研究當時這一區域的社會經濟、民間風俗、民間信仰等提供了重要的實體資料。婺州窯堆塑藝術作品的藝術特點,可以總結為寫實的藝術追求、簡練與意象並舉的造型藝術表現特質、古拙樸實的藝術面貌、陽剛雄健與陰柔飄逸共濟的藝術風格。婺州窯堆塑藝術作品寫實的藝術風格追求,不表現在具體物像如動物、人體、實物的形體逼真上的模仿,而是其題材內容上的寫實。通俗而言,婺州窯的堆塑藝術作品,就是當時婺州窯窯工用手中的黏土與窯中的烈火忠實地記錄了他們所處的時代環境與人物活動及動植物的形態。婺州窯堆塑作品中堆塑了大量的動物及日常生活用具模型。動物類有:熊、牛、兔、馬、猴、龜、蛙、虎、鱉、蟾蜍、鼠、蛇、魚、爬蟲、獅子等。生活用有:缸、爐、火盆、水井、磨、壟、水田、雞籠、狗圈、豬欄、羊舍等。反映當時人們信仰觀念的瑞禽神獸之形像有:龍、鳳、玄武、白虎、朱雀、青龍、辟邪、麒麟等。人物類的有:帶冠執笏的天官、手持書卷的佛道人物、站立的男女人俑、雜耍百戲人俑、持刀握槍的武士等。

婺州窯堆塑藝術作品的創造者都是婺州窯青瓷製作的民間匠人,所以其作品有一股天然的質樸、簡約、洗練、淳厚、單純的原始藝術的神韻。在具體堆塑作品的物像造型上,婺州窯的堆塑藝術匠師不追求形似或物像的具體細節特徵,而追求其堆塑對象的活動特徵和神態之神韻。故爾,簡練的造型,意象的神態就構成了婺州窯堆塑作品造型藝術的主要特徵。正是婺州窯古代製瓷匠人的這種高超洗練、簡約具有意象逼真的堆塑造型能力,生動地再現了堆塑作品之中的人物或動物的神韻。造型的洗練與概括,神韻與體態的意象逼真,使婺州窯這類堆塑作品達到了寫實與抽象,浪漫與現實的完美結合,具有極強的藝術感染力,給人留下了深刻的印象。

官窯在中國古陶瓷史上有不同的內涵,就廣義而言,是有別民窯而專為官辦的瓷窯,其產品為宮廷所壟斷。在宋代瓷器中,官窯即是一種專稱,指北宋和南宋時在京城汴京(汴梁,今開封)和臨安(今杭州)由宮廷設窯燒造的青瓷,故又有「舊官」與「新官」之分,前者為北宋官窯,後者為南宋官窯。南宋官窯是宋朝遷都臨安後,邵成章提舉在殿中省修內司按北宋舊制度在鳳凰山下設立官窯,稱為內窯;後來又在郊壇建立新官窯。修內司郊壇官窯瓷釉有月白、粉青、米黃三色,有冰裂紋,隱紋如鷹爪。明初曹昭《格古要論》言:「官窯器宋修內司燒者土臃細潤,色青帶粉紅,濃淡不一,有蟹爪紋紫口鐵足,色好者與汝窯相類,有黑土者謂之烏泥窯,偽者皆龍泉所燒者,無紋路。筆衡》中提到“後郊壇下別立新窯”,為南宋初期設立的第二座官窯,稱“郊壇官窯”,也位於杭州。南宋官窯,開始於隆興十三年。是由皇家自己投資,並由宮廷內務府的窯務機構主持建立的製瓷窯場。宋朝以後的官窯,則是國家機構的官府投資建立的製瓷窯場。民窯,是百姓投資建立的窯場。官窯與民窯的根本差異是窯場的所有權屬性,而不是產品的形狀和產品的歸屬對象。

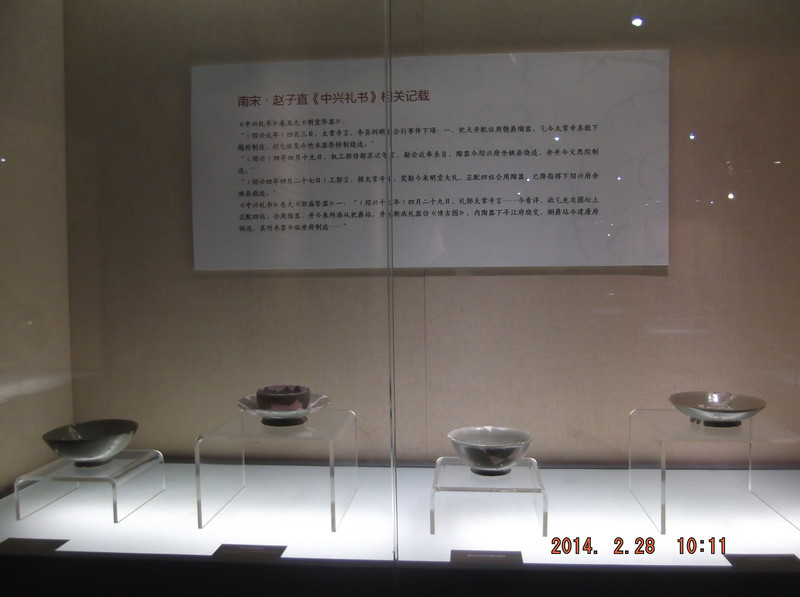

南宋官窯瓷的釉色,主要是粉青色、依色譜的顏色分,是極淺的藍綠色,但也有以灰色綠色、黃綠色色調為主的。具有良好的乳濁性和釉層豐厚的多次釉,在質感上追求璞玉的效果。南宋官窯瓷的胎土有黑褐色、灰褐色、灰色及紅褐色等,但以黑褐色佔大多數,所謂「紫口鐵足」是由於黑胎上釉後,口部及凸稜部位釉向下流,因而造成口稜部釉薄,而顯現了胎色,這就是「紫口」。至於\"鐵足\"則是指圈足份的黑鐵色了,南宋官窯的釉極厚,故便有「原釉薄胎」之說法。南宋官窯瓷多有紋片,有大小開片,亦稱文武片。紋片有疏密,有深有淺,以冰裂紋等大紋層為主,所謂「裂紋」者,如同冰糖、雲母一般,層層而下,多角形的開片,顯白色的紋路,由於機會不多,較為特殊。釉面出現的紋片原是一種缺陷,它由於製作過程中工藝處理不當,胎釉膨脹係數相差過大,使釉面發生裂紋,但我們的祖先巧妙地利用這種缺陷美,作為裝飾瓷釉的特殊手段,使這種釉面紋路通過工藝的調整,控制裂紋的大小和疏密,形成紋片碎路,縱橫交錯,極不規則又在規則之中。經過人工染色,因此達到所謂「金絲鐵線」的藝術效果。

南宋官窯青瓷,主要表現的不是在它的裝飾,而在它本身如玉泉般的、莊重的、典雅的、神秘的自然美。在藝術風格上以釉色取勝,以造型見長,以紋片著稱,這些製品反映出東方民族諦厚實,崇高古雅的獨特藝術風格。官窯所燒的都是宮廷禦用器,因此,要求製作都盡量完美,早期作品為了使器身全部敷釉,盤洗等器一般都以支釘裝燒,唯支釘較汝州官窯為大且粗,數目甚至有多達二十枚者。晚期,則多以墊托墊燒,雖然是底留下一道無釉的痕跡,但塗上一層鐵質護胎漿成“鐵足”,使製品更富特色。

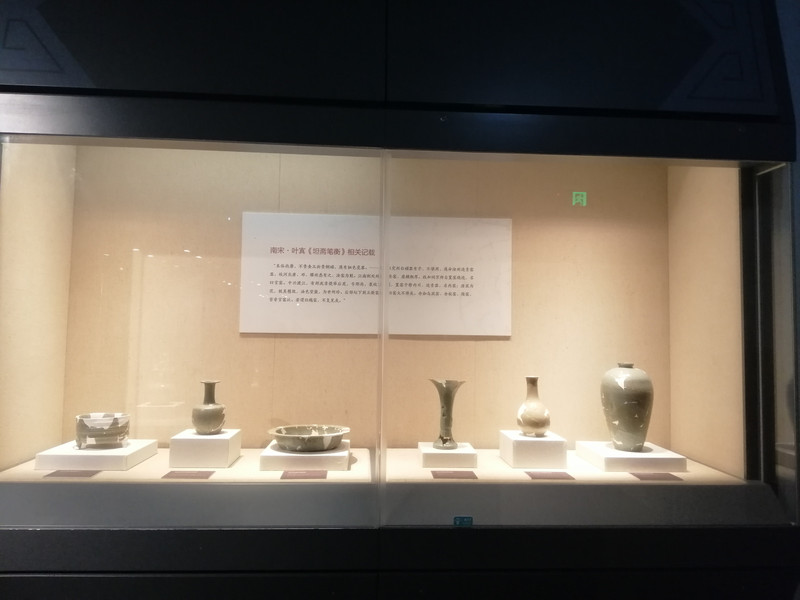

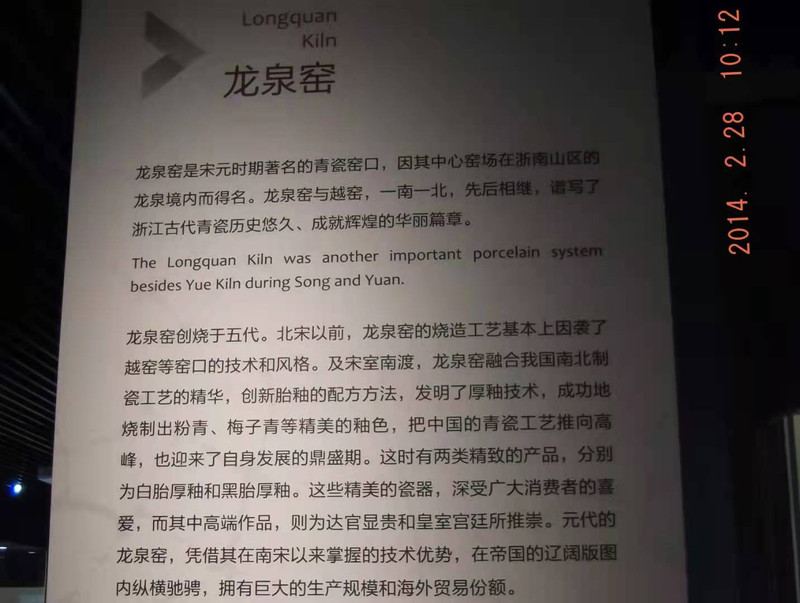

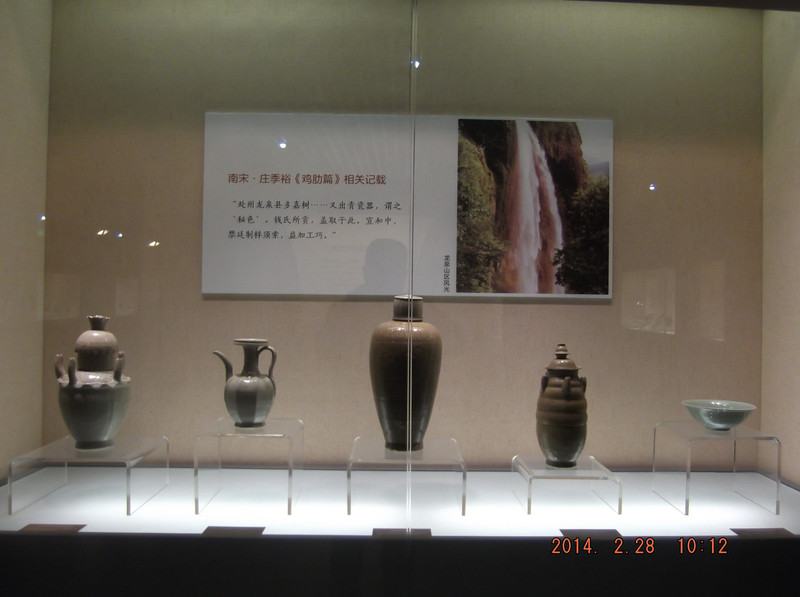

龍泉窯是中國歷史上的名窯,宋朝六大窯系。漢族傳統製瓷工藝的珍品。因其主要產區在浙江省龍泉市而得名。它開創於三國兩晉,結束於清代,生產瓷器的歷史長達1600多年,是中國製瓷史上最長的一個瓷窯系,它的產品暢銷於亞洲、非洲、歐洲的許多國家和地區,影響十分深遠。龍泉窯以燒製青瓷而聞名,在北宋早期以前的產品風格受越窯、甌窯、婺州窯的影響,特徵與三窯的產品相似。胎質較粗,胎體較厚,釉色淡青,釉層稍簿。龍泉窯因在今浙江龍泉縣,故名,屬我國南方青瓷系統。創造於北宋早期,南宋中晚期進入鼎盛時期,至明代中葉以後漸趨衰落,傳世的龍泉青瓷下限至清康熙年間,燒造歷史達七、八百年之久。北宋時期的龍泉青瓷,胎骨較厚,胎土淡灰,底足露胎處見赭褐色窯紅,胎微出燒,釉的玻化程度好,釉層透明,釉表光澤很強。裝飾花紋較簡練,常見紋樣有魚紋、蕉葉、金枝、荷花等。裝飾風格趨於奔放。處於南宋鼎盛時期的龍泉青瓷,形成了自已獨有的藝術風格,展現了獨特的魅力。

龍泉青瓷的歷史發展可分為三個階段:五代到北宋早期,青瓷的「初出茅廬」;北宋後期到南宋青瓷的「盛世元年」;元明「隱於山中歸於世」。在三國兩晉時期,老百姓運用其他窯的技術與經驗,開始燒製青瓷。但是在發展開始青瓷的製作時非常粗糙的,直到五代和北宋,由於當時統治者為其他君主的討好而去要這一瓷器,而作為當時剛剛發展起來的青瓷被迫承擔這一任務。也是由於這樣,青瓷的品質得到了大大的提升。南宋可謂龍泉窯的黃金時期,那才是青瓷的「盛世元年」。北宋覆滅後,北方人大量南遷,北方汝窯、定窯等名窯又被戰爭破壞,甌窯和越窯也相繼衰退。到了晚期,由於北方人的遷入,帶來了不同的技術,龍泉窯結合南藝北技,創造了我國青瓷史上的巔峰。

由於元代時期統治者的時代背景不同,他們並不喜愛著青瓷的細膩,但在宮廷和貴族中也是身分的展現。在元代前期,青瓷仍在擴大發展,但是到了後期,因為階級與民族的鬥爭,間接的影響到了青瓷的發展。明永樂至宣德年間,鄭和下西洋,海外貿易促進青瓷生產。此後,青花瓷興起,之後隨著中國航海事業衰落,海上貿易之路變成西方殖民者侵略之路。明王朝在那時實施海禁,因此導致青瓷外銷量銳減。龍泉窯口都紛紛倒閉,通通改燒民間通用青瓷,在這樣的情況下所燒製青瓷的造型、燒製都不及以前精緻。

南宋立國水鄉、海隅,水上交通發達,有利商業、貿易的發展。北宋時,官方就在我國東南沿海的廣州、明州(寧波)、杭州、泉州設立了“市舶”,直接與海外各國進行貿易,南宋政府更將海外貿易作為解決財政困難的有效途徑。對外貿易量的增加更刺激了瓷器的出口,龍泉青瓷在東亞及東非、阿拉伯諸國都是受歡迎的商品。根據史料描述,當時「窯群林立,煙火相望,江上運瓷船往返穿梭,日夜繁忙。」瓷器內銷運往臨安,外銷經甌江出海,遠銷日本、韓國、東南亞一帶。

南宋龍泉青瓷的造型亦形成自已的風格,穩健方,渾厚淳樸而又不失秀媚,器型豐富多樣,裝飾普遍採用刻花和堆塑法,頗具藝術匠心。元代龍泉青瓷燒造量大,風格與南宋迥異:器型高大、胎體厚重;胎色為白中帶灰或淡黃;釉色為粉青帶黃綠,光澤較強,釉層半透明;裝飾手法多樣,有刻、劃、印、貼、塑等,以劃花為主,花紋粗略,線條奔放,紋飾以雲龍、飛凰、雙魚、八仙、八卦、牡丹、荷葉等為多見。此外,也大量出現漢文和八思巴文字款銘。

南宋龍泉窯青瓷琮式瓶,仿史前良渚文化玉琮的造型,端莊古雅,是有宋一代崇古復古思潮的物化表現。此器胎骨紫黑,多次上釉,色澤介於米黃和月白之間,溫潤失透,酷似良文化玉琮的雞骨白現象。顯示南宋時已有良渚文化玉球出土並進入宮廷收藏。琮瓶,因其造型似史前玉琮而得名。我們現在所熟知的琮,其實是清末才有的說法。根據台灣大學謝明良的考證,宋人認識中的琮與我們現在所認識的琮有一定的差距。琮瓶的材質除瓷質外還有石質和銅質,後兩者目前僅出於四川窖藏,且年代較瓷質的更早。宋代琮瓶具有某種祭儀功能,明人將此種器型的器物稱之為“蓍草瓶”,多將其用來插花,成為明代文人案頭清供之一。

元代龍泉窯比宋時擴大了好幾倍。浙江省、甌江兩岸的窯址已發現有200多處,元代龍泉窯瓷器的特點是造型大多胎體厚重,除繼續生產宋時的器型外,創新品種有高足杯、菱口盤、荷葉蓋罐、環耳瓶、鳳尾樽等。品質不如南宋,胎質粗糙,釉面光亮者多,溫潤如玉者少,裝飾技法上有劃花、印花、貼花、堆花、鏤刻、點彩等。紋飾題材豐富,有雲龍、飛鳳、花鳥、魚蟲、八仙、八吉祥、雜寶等,個別有文字裝飾。元代龍泉窯生產的瓷器。胎色白中閃灰,胎體比宋代的粗壯、高大、堅緻;施厚釉,釉面不如南宋時潤澤,但很光亮,有很強的玻璃質感,呈黃綠色或蔥綠色。器形有盤、碗、瓶、罐、尊、爐、執壺、洗、高足杯、高足碗及人物塑像等。

元代的蒙古統治者不是單方面地被漢文化所同化,蒙古鐵騎在征服一個王朝的同時也帶來了草原的大氣與粗獷,元代龍泉窯青瓷最有代表性的莫過於—批大件器物的出現。這些大器胎質較厚,器形粗獷,釉色更加成熟凝重。元代龍泉窯的窯形仍沿用長條形斜坡式龍窯,但在長度上略有短縮,這項改變有利於提高窯內溫度,並使熱量分佈更均勻、合理,對燒製大型器物很有利。盤和碗多菱口或葵口,圈足底一圈無釉,中心有釉。瓶有梅瓶、環耳瓶、連座瓶、蹤式瓶;罐有荷葉形蓋罐、高裝蓋罐、雙系小罐;尊有鳳尾尊、獅座尊;塑像有觀音、達摩、佛龕等,人物的臉部一般無釉,呈紅褐色。主要裝飾方法有劃、印、貼、堆塑、鏤空、點彩等。

龍泉窯在明朝初年也曾是皇家「供用器皿」。根據《大明會典》記載,龍泉窯在洪武年間需為宮廷燒造皇家瓷器用具,到了天順年間仍有內管監督龍泉窯燒製瓷器。成化剛做了皇帝,就把龍泉窯廢掉了。泉窯衰敗的原因是成本高、工藝差、競爭對手的崛起。龍泉窯在北宋時期即進入皇家視野,南宋以後,粉青、梅子青的燒造成功,使龍泉窯達到前所未有的高度,明代前期仍是龍泉窯發展的高峰期,明代龍泉青瓷是中國青瓷發展的最後亮點。瓷器的發展迄今約有4000多年歷史,青瓷主導中國陶瓷「以青為美」的美學意趣源遠流長。古代生產青瓷最著名的瓷窯如德清窯、上虞窯、越窯、南宋官窯和龍泉窯均在浙江上。這些瓷窯生產的秘色瓷、粉青和梅子青青瓷等名品,一直被陶瓷收藏者所推崇。