2020年5月30日,我專程前往淨慈寺參觀,淨慈寺位於杭州西湖南岸的南屏山慧日峰下,雷峰塔對面,近城臨湖,這裡峰巒聳秀,怪石玲瓏,松柏翠綠,山色空濛,古剎名山相互映輝,是西湖歷史上四大古剎之一,中國著名寺院之一。因為寺內鐘聲洪亮,所以\"南屏晚鐘\"成為\"西湖十景\"之一,是公元954年五代吳越國錢弘俶為高僧永明禪師而建,原名永明禪院,宋太宗改為“壽寧禪院”,高宗紹興十九年(1149)改稱“淨慈報恩光孝禪寺”,並建造了五百羅漢堂,是其鼎盛時期,人文薈萃,儒釋交融,與靈隱寺並稱南北兩寺之最。南宋時淨慈寺與餘杭徑山萬壽寺、杭州靈隱寺、寧波天童寺、阿育王寺被評定為「江南五山十剎」之五山之列。淨慈寺歷經屢毀屢建,現在的寺宇、山門、鐘樓、後殿、運木古井和濟公殿,都是二十世紀八十年代重建的。

萬工池亦稱放生池,位於寺院山門外馬路對面。北宋熙寧年間,圓照宗本住持淨寺,時壽寧禪院(淨慈寺)已經多次營建修繕,規模不斷擴大,在寺前經募化集萬人開鑿水池,名“萬工池”,以備取水滅火之用。明朝時因盛淨土,提倡行善放生,該池遂改為放生池。放生池之對岸照壁上「夕照氍秀」四字挺拔俊美,力冠長虹,為杭州著名書法家餘德明老居士所題。

淨慈寺山門上的匾額是豎立的,這與一般寺廟有所不同。我們通常說的匾額是有差別的,橫者為匾豎者為額。凡是山門掛豎額的寺院都與皇帝有一定關係。清康熙三十八年(1699)禦書「淨慈寺」額。前後幾經興衰,至今已逾千年歷史。現在淨寺的門額是大清乾隆十六年(1751)弘歷南巡時為淨寺所題的「敕建淨慈禪寺」。寺廟山門的正大門一般情況下是不開的,香客必須從側門進院,然後從後門出入金剛殿。淨慈寺亦稱淨寺,佔地近二百畝,建築面積三萬多平方公尺。

淨慈寺山門外廣場東西兩側,設有御碑亭二座。東側的御碑亭為一座六角攢尖頂石柱亭,飛簷翹角,造型優雅。亭內有禦碑,正反兩面均刻有「南屏晚鐘」。淨慈寺背靠南屏山,西湖十景中,「南屏晚鐘」最享盛名。亭柱外側有二楹聯,描繪了「南屏晚鐘」的勝景:「塔影園明清淨地,鐘聲響徹夕陽天。」石碑正反兩面都是康熙禦題景名「南屏晚鐘”,原禦碑被毀,如今我們所看到的石碑是按原尺寸原碑字蹟的拓片重刻的。亭內石柱上有楹聯:「石上留天語,鐘聲洗佛心。」以及:「蒲牢鳴八百,塵夢醒三千。」

「南屏晚鐘」為清康熙三十八年(1699),聖祖玄燁南巡時手書。由總督郭世隆、巡撫張敏等於寺門外建亭立碑。康熙禦題的左下方有一段文字:總督福建浙江等處地方軍務兼理糧餉兵部右侍郎兼都察院右副都禦史臣郭世隆。巡撫浙江等處地方提督軍務都察院右副都禦史加二級臣張敏。日講官起居注詹事府詹事兼翰林院侍讀學士加五級臣高士奇恭摹。相傳當初康熙題碑時,改“南屏晚鐘”為“南屏曉鐘”,後杭人偏愛晚鐘,便仿康熙禦筆,把“曉”字改回了“晚”字。

山門西側的御碑亭為一座古色古香的四角攢尖頂木亭,亭中的石碑,四面都是是乾隆皇帝的題詩。乾隆十六年,清高宗下江南,為西湖十景題詩,其中的「南屏晚鐘」詩也刻在石碑上。乾隆禦詩碑的正面詩曰:「淨慈掩映對南屏,斷斷續續蒲牢入夜聲。卻憶姑蘇城外泊,寒山聽得正三更。」其餘三面也皆為乾隆題詩:「繡峰南面正開屏,淨色兼之發淨聲。映屏,南風豈得夜鐘聲。真由舊,政化無煩在率更。 」和「湖山四面畫為屏,合有鐘聲警眾聲。唐宋至今諸物改,霜天惟此未曾更。南屏晚鐘 丁醜春禦題疊前韻。 ”

從淨慈寺的入口進入寺院,寺內古木參天,從後門走進金剛殿。金剛殿於後週顯德元年(954年)建,中龕彌勒佛銅像,後繪書馱像,左右兩壁繪「靈山」、「淨土」兩法會,塑婁至德與青葉髻金剛護法神二尊。殿於南宋紹興初毀,九年(1139年)由宋高宗下旨重建;未幾又毀,由宋孝宗賜金復建;嘉泰四年(1204年)又毀,曾由寺僧道濟等化募款重建,嘉定十三年(1220年)宋寧宗下旨令住持妙崧復建。鹹淳間又由住持文寶修復。明洪武十六年(1383年)又毀,宣德七年(1432年)由住持覺庵宗妙重建。現在的金剛殿是1985年重建的。山門殿堂的中央前面供奉的是彌勒菩薩,殿內柱楹聯:「先賢留勝跡示忠啟德留風意韻靜聽塔寺鐘聲,尊者住童身護法降魔寧靜安民隊列看湖山秀色。」韋馱菩薩身披盔甲,手持金剛寶杵,面向大雄寶殿。金剛殿內陳設有大鐘和大鼓。

從金剛殿出來,西側就是著名的南屏晚鐘的鐘樓。杭州著名的西湖十景之一的南屏晚鐘就是這裡叩響的。淨慈寺的鐘聲在歷史上久負盛名。唐代詩人張岱「夜氣滃南屏,輕風薄如紙;鐘聲出上方,夜渡空江水」的詩句就已把淨慈寺鐘聲的美妙寫得出神入境了。鐘樓為三重簷歇山頂二樓建築,建築飛簷翹角,雕樑畫棟,古樸優美。淨慈寺初建時就設鐘樓一座,明代洪武十一年(公元1378年),寺院住持夷簡重建鐘樓時,覺得舊鐘太小了,就化緣積銅二萬多斤,重鑄大鐘。每日傍晚,夕陽西下,暝色蒼茫,佛寺晚鐘敲響,108聲深沉、渾厚的鐘聲在蒼煙暮靄的群山碧空中迴盪,響徹雲霄。由於南屏山空穴怪石較多,鐘聲經石穴迴盪互激,鐘聲傳播到十多里外,飛向西湖上空,直達西湖彼岸,碰上對岸由火成岩構成的葛嶺,回音迭起遠飄大半個杭城,故有「南屏晚鐘」景緻。可惜在清朝末年,銅鐘在戰亂中消失,鐘聲沉寂。

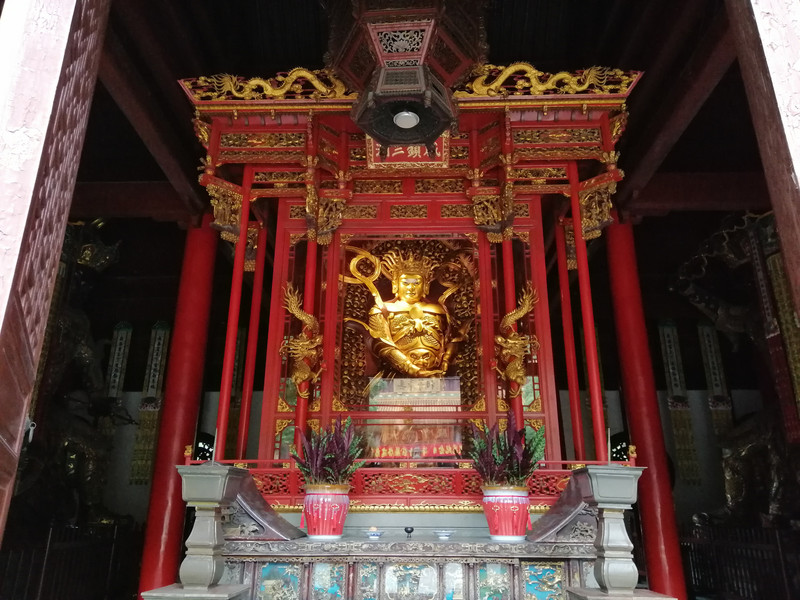

進入鐘樓,鐘樓的底層供奉的是地藏王菩薩,地藏王菩薩的修行已經圓滿,本來是可以成佛的,但是他曾立誓說,在釋伽牟尼涅槃,彌勒佛尚未出生的五十六億七千萬年間,由他看守地獄,一日地獄不空,他一日不成佛,因此至今為止,他還只是菩薩的階位。釋迦牟尼在仞利天為其母摩耶大人說法時,囑咐地藏菩薩長住世間,任命他為幽冥教主,救濟三惡道眾生之苦。大鐘下供奉地藏菩薩正是遵循釋迦牟尼佛的教導,所以打鐘的僧人口稱「南無幽冥教主大願地藏王菩薩」名號,隨稱號號隨打鐘,使三惡道一切受苦眾生,聞鐘聲皆得仗地藏王的本願慈力而脫離一切苦。

上到二樓,看見懸掛著大梵鐘,1984年,日本佛教界捐贈大梵鐘一隻,大小與明代時相同,作為中日友好的紀念。從此,絕響百年的南屏晚鐘重新鳴起。新鑄銅鐘高三點六米,直徑二點三米,重二萬一千四百斤,造型古樸,鑄造精緻,鐘體內外錒鑄《妙法蓮華經》七捲及銘文共計六萬八千字,鐘體附有趙樸初的祝禱詩文,大鐘的四面分別有「淨」「慈」「禪」「寺」四個大字。大梵鐘採用「蒲牢雕龍」作鐘鈕,以八瓣蓮花為鐘唇,每瓣鑄有一處撞鐘點,其中六處鐘上鑄有梵文。古代神話傳說中,蒲牢是龍九子之一,排行第四,平生好音好吼,人們據其“性好鳴”的特點,“凡鍾欲令聲大音”,即把蒲牢鑄為鍾紐,使之「響入雲霄」且「專聲獨遠」。淨慈寺的鐘,每天凌晨四時和晚上八時,撞擊一百零八聲,這一百零八聲代表一年,象徵著年年如意,歲歲平安,悠揚的鐘聲在西湖上空盪,為祖國美麗的山湖壯色增輝。每敲一下,餘音達2分鐘之久,餘音裊裊,十分渾重動聽。

鐘樓前種有兩棵娑羅樹。據史料記載,佛祖釋伽牟尼生於無憂樹下,在菩提樹下悟道,娑羅樹下涅槃。後世佛教徒為了紀念佛陀一生中三個偉大時期,都習慣在寺院裡根據當地氣候的許可有選擇地種植這三種聖樹。樹蔭下東西兩側有兩眼水井,是南宋紹興四年(1134)由住持石田法熏大和尚以禪杖叩地鑿出的水井。在法熏開鑿雙井之前,寺僧飲濯用水必須到湖邊挑運。法熏方丈看寺僧很遠去湖邊挑水非常勞累辛苦,便決定在院內掘泉出水,以解急需。某日,召集僧眾和工人在大殿前東西兩側,以錫杖叩地,祝愿說:“井於斯,泉於斯”,命人在他指點的地方用工具進行開鑿,倏忽,泉水從地下噴湧而出,眾人驚喜之餘,用磚砌以井壁。此雙井所出泉水,非假道於江,非借資於湖,碧綠清澈,源而獨出。不但水甘如酥,而且旱澇無增減,一年四季始終保持在一個水位。依靠這兩眼神泉,從此解決了寺僧欽用和洗濯用水,並起到寺院消防作用。

大雄寶殿坐南朝北,矗立於廣場南面的高高的石砌平台上。大殿前面東側有一幢石碑。這幢石碑是清乾隆帝禦筆書寫的淨慈寺方丈詠古碑。碑體高2.15米,寬1.1米,厚為32厘米,選用北京房山優質石料。碑文為:「靈隱羶乎北,淨慈薌乎南。對峙輝佛日,歷劫宣華嚴。永明及壽寧,名已屢改瞻。錄鏡緬延壽。鑄金傳道潛。虛稱貞明錫,幻求濕毘簽。

大雄寶殿是淨慈寺的中央主殿,高十三丈,建築面積1260平方公尺。大重簷歇山頂建築,黃色琉璃瓦屋頂,雄偉端正莊嚴。大雄寶殿重簷之上有「具平等相」匾額,有個故事,說是一位得道高僧,在打坐參禪時看到一隻鷹捕捉到一隻兔子。兔子因為害怕苦苦向高僧哀求。高僧對鷹說,「你把它放了吧,你要吃肉就從我身上割去好了。」說完拿出一個天平,把兔子放在一端,但是無論怎麼割天平就是不肯平衡,直到高僧放上了自己的最後一口氣,天平平衡了,即眾生平等。大殿於後週顯德元年首建,南宋紹興初被毀,由道容奉召來淨慈寺重建。未幾又毀,隆興年間,宋孝宗賜金重建並增建“慧日閣”,禦書閣額。嘉泰四年(1204年)再毀,曾由寺僧道濟等化募重建,於嘉定十三年(1220年)由宋寧宗敕住持妙崧重建。元至元二十七年(1290年)毀,由住持至慧重建。明洪武十一年(1378年)住持夷簡曾修葺寺宇,重建鐘樓。明洪武二十五年(1392年)二月毀,住持祖芳道聯向士紳募化集資開始重建,經希古師頤等歷代住持連續修建,直至永樂八年(1410年)才完成。永樂十四年(1416年)由杭城繕紳資助整修。至宣德五年(1430年),大殿又毀,由覺庵宗妙募化重建,四年落成。

進入大殿,正中供奉的是毘盧遮那佛,銅像高十三米,重四十噸。佛有三身,分別是:法身、報身和化身,分別用毘盧遮那佛、盧舍那佛和釋迦牟尼佛來象徵,此屬於法身佛。毘盧遮那是「光明遍照」、「遍一切處」之義,藏傳佛教稱「大日如來」。佛像下面有千葉寶蓮,每一蓮瓣上又鏤刻一化身佛像,稱為“千佛繞毗盧”,表現了佛教所說的“一花一世界一葉一如來”,層層無盡的法界境象,在毘盧遮那佛像兩邊各有一段沉香木。毘盧遮那佛配以文殊、普賢兩大菩薩,合稱為“華嚴三聖”, 大殿兩側,供奉的是十八羅漢。當時吳越王錢弘俶聽從延壽禪師遺囑,「上表入宋,盡獻十三州之地」。後人評錢弘俶之舉時稱:「重民輕土,捨別歸總,用師之勸諭也「(《大明統志》)。由此,朝廷對淨慈寺格外青眼相待。天禧二年(1018年),宋真宗曾特賜壽寧禪院銅毘盧迦佛像等。

淨慈寺現有建築中最具文學和文物價值的,就是大雄寶殿外牆四周整根石條做的柱子。它上面錒刻的楹聯,都是民國26年(1937年)年重脩大殿時,由方丈欽亮大和尚邀請江浙一帶的著名書法家、社會及佛教界名流所撰寫的,其中有王一亭、於佑任、潘天壽、太虛、馬一浮、章太炎等。正大門兩邊石柱上的楹聯是王一亭集《金剛經》句而作:“得值萬億諸佛,悉皆供養承事無空過者;所有一切眾生,令入無餘涅磐而滅度之。”正面第二副為章炳麟撰寫的篆書體楹聯:「植西土正因,相期震旦有情,我愛休耽犛尾好;攬南屏全勝,應令晉家高士,清遊更度虎溪來。」正面第三副為於右任題:「一偈遍梵天,看東土普現光明,照澈淨慧因緣,莊嚴色相;百年有桑海,與西湖長留香火,記取靈山塔影,上界鐘聲。雷峰塔紅臥門前,南屏鐘翠沈煙外,看琉璃照澈,瓔珞輝煌,又道濟歸來,隻手換祗園小劫;錢塘江聲銷帆背,西子湖風入松顛,隔梵唄氤氳,旃檀馥鬱,望表忠無恙,大輪演武廟雄圖。p>

背面中間的楹聯是有「近代顏書大家」之稱的譚延闓所題:「淨理勝因,願從今日稱居士;慈恩慧業,長與名山作主人。」背面第二副為:糞翁題:「問何人與禪定法喜為緣幾時探寂隨機重見三十二種如來寶相;惟是處有綠水青山可住好約閒雲孤鶴來聽一百八下慧日鐘聲。幅為伊覺任題:」寶剎鎮臨安代傳西竺緇衣密義廣宣長此象形卷湖月;洪川稱明聖對映南屏翠幕慧光普照永斯風景靖江潮。」東側牆面第一副為:「佛旨自圓融像教東來若人入塔廟任他誹謗佛罵佛盡成佛道;因果一頓漸法幢再起是誰修福德無論遍因報因皆是因緣。面第二副為金湯侯題:「香剎淨梵千年空即是色色即是空一切世間若能書寫誦讀受持得種淨因自成淨果;佛法慈悲一道古不異今今不異古諸天菩薩以無我人眾生壽大開慈宇普度慈航。 」東側牆面第三副為潘天壽題:「塔飛山坐,一樣空華,今逢末世萬年,初如是道場,願爾眾生圓覺;珠照燈傳,三輪真諦,頓悟現前四大,假儻法相,莫忘蒭境莊嚴。江流東去一笑證前因無非淨覺;凡聖含靈現平等不列顛狂神蹟伴蘇堤遺愛岳廟精忠三仁得妙果即是慈祥。 」西側牆面第二副為芝峰題:「踢去夕陽,喝來明月,試問南北峰頂,畢竟有甚來去;朝生蟲臂,暮死鼠肝,且看宇宙源底,陶然不落死生。西側牆面第三副為:「大堤垂柳,青到寺門,安排一角靈山供養,莊嚴法相,四序常春,僅好湖堧留淨土;前塢斜陽,紅分蓮座,照徹八功德水轉旋,寂默金輪,六時俱念,又從雲外吼清鐘。 」上海虯盦火雪明甫題。

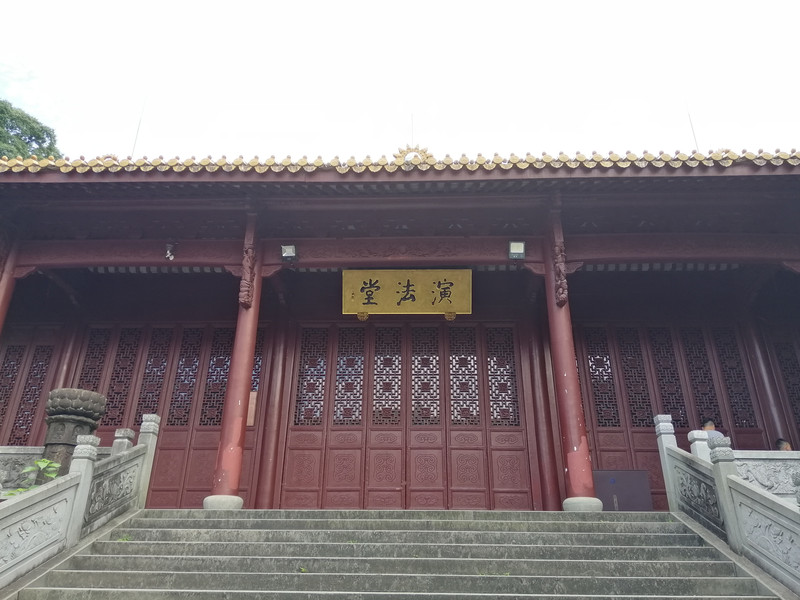

大雄寶殿之後,有陡峭的台階,階梯上方是演法堂, 演法堂是寺廟僧人誦經的地方。演法堂亦名宗鏡堂,宋建隆初,永明延壽著《宗鏡錄》百卷,集賢首、慈恩、天台三宗之旨,融貫禪宗心法,此書初出,相傳甚遠,異國群長讀之皆望風稱弟子,學者航海而至,受法而去者不可勝數。為紀念著作《宗鏡錄》,淨慈寺專設宗鏡堂。

演法堂後面是浴佛功德池,池後有石刻“淨智莊嚴”,出自偈語:“我今灌沐諸如來,淨智莊嚴功德海。五濁眾生離塵垢,同證如來淨法身。為沐佛恩,頌念佛陀圓融無礙之福德、智德成就,佛教寺院每年四月初八釋迦誕辰日,敬設莊嚴道場,以香湯淨水浴佛功德。淨慈寺在此設浴佛功德池,願善信得浴佛澤,滌除塵垢、身心安穩、吉祥喜樂、智德增長、福德圓滿。浴佛池內,有一尊銅製小佛像,一手指天、一手指地,立在蓮花寶座上。西元前六二三年的四月初八日,有一位叫悉達多太子降誕於古印度迦毘羅衛國的藍毘尼園中,他就是未來的釋迦牟尼佛。太子誕生後,自動行走七步,每走一步,腳下就開出一朵蓮花,又一手指天,一手指地,說道“天上天下,唯我獨尊”,意指“這是我在人間最後的受生,我是為了成佛,才生在人間;我是人中最偉大尊貴的覺者,我要廣度一切眾生」。

淨慈寺中軸線上的最高處為釋迦殿,是一座三重簷歇山頂建築。釋迦殿分地上地下兩層,地下為淨慈寺藝術館,藝術館入口有巨幅佛像浮雕。藝術館的展廳中央,立著一塊古石,據《淨慈寺志》記載,南宋紹興丁醜年(1157年),南宋大將陳思恭在峰間採一石,刻上了「慧日峰」三字。後來,因歷史變遷「慧日峰」刻石掩於山體之中,不為世人所知。直到2007年,在重建釋迦殿開挖地基時發現了「慧日峰」刻石,為保護刻石,寺院將釋迦殿於原址整體向南移13米,自此「慧日峰」以全新面貌重現世間,就保留在展場現在的位置。南屏山間奇石眾多,歷代石刻浩繁,有天園、蓮花洞、石佛洞,還有少林岩、寰中天室、登淨域等,千百年來,列於南屏山間,俯視著西湖,陪伴著淨慈寺這座古剎。

淨慈美術館中還有一尊彌勒菩薩立像,高1.6米,他頭頂高大束發,髮線與髮束間飾有連珠紋式髮帶,束髮結在頂部自然下垂,非常醒目(束髮造型是判斷彌勒菩薩的重要標誌)。他眉心處有白毫,眉骨彎曲細長,雙眼半睜,鼻翼高聳挺拔,嘴唇上留有八字胡,雙唇微閉,整體面部表情優雅自在,氣質高貴。彌勒左腿膝部微曲,右腿直立,平衡站立之姿代表隨時行走,隨時傳法的行走狀態。他腳穿連珠紋帶飾夾腳涼鞋,足下法座正面是一幅供養人禮拜菩薩的情景,是難得一見的佛像珍品。

釋迦殿有二個匾額「釋迦殿」、「巍魏寶相」,門楹聯:「西湖攬勝觀山水聲色婆娑境相不垢不境,南屏坐忌泰眼耳根塵世界諸有非色既空。自幼信佛。永明禪師佛學造詣很高,著作甚豐,主持杭州靈隱寺、六合塔的修建,並創建淨慈寺,成為淨慈寺的開山祖師。北宋時,淨慈寺名僧接踵,大德輩出,有的成為佛教禪宗一代宗師。宋初有“兩壽”,即延壽和洪壽,均師法於德韶,興教於南屏,其佛學教觀盛行於當時。

進入殿內,釋迦殿地上主殿內,供奉的是釋迦牟尼佛坐像,坐像兩邊楹聯:「世尊說偈言不妄語者不異語者,如來有慧眼悉知是人悉見是人。宋神宗曾讚圓照宗本為“真福慧僧”、“僧中寶”,要他“方興禪宗,宜善開導”。大通善本為漢董仲舒後裔,也被尊為「大通師」。 正是由於這些高僧住持,才使「名藍有光」;受到宋王朝的重視。北宋統一中國後,宋太宗於太平興國二年(977年)賜慧日永明院為“壽寧禪院”,並重加修葺。

釋迦殿側緊靠山體仍保存宋代高僧如淨禪師墓塔,被日僧奉為祖塔。南宋嘉定年間,曹洞宗第十三代祖如淨曾兩度來杭住淨慈寺。如淨參學臨濟,得法於曹洞,成為一代宗匠。嘉定十六年,日本名僧道元來華,師事如淨,得曹洞宗旨而歸,歸國後創立日本曹洞宗,奉如淨為日本曹洞宗祖師。如淨禪師強調以坐禪為修禪方法,主張以心傳心,見心成佛。

從釋迦殿下面往西走,經過遊廊,來到觀音殿,牆上有《淨慈寺石觀音靈跡碑記》,記錄了觀音殿內石觀音的來龍去脈。觀音殿是淨慈寺保留較長的木結構古建,殿內供奉有兩尊菩薩像,前面是木雕千手千眼觀世音菩薩,後面是一尊古老的石雕觀音。觀音殿門柱楹聯:「氣毒煙火然懼畏軍陣中稱其名故即得解脫,發大清淨願具足神通力如是自在遊於娑婆。」據說觀音菩薩成道之前是古代妙莊王的三女兒妙善公主,因矢志出家修行屢受父王加害,後來妙莊王病了,她挖下自己的雙眼,砍下自己的雙手,製成藥給父親吃,使父病痊癒。妙莊王十分感動,為了紀念自己的女兒,讓工匠塑一個全手全眼觀音像,但工匠聽錯了,塑了一個“千手千眼觀音像”,這便是“千手千眼觀世音」的來歷。

在大雄寶殿西例有濟祖殿,殿前有運木古井一口。運木古井又叫“神運井”,舊名“香積井”。據《淨慈寺志》記載,週顯德初,香積廚內建有神運井,泉極甘冽,廣縱約二丈餘,內外引汲不竭。關於此井,在民間流傳著一個與濟公有關的神異故事,據說濟公是羅漢轉世,為應化人間而來。有一次,濟公在淨慈寺酒醉,大喊:“無明火”,寺僧莫名其妙,果然不久大火毀寺。濟公在災後題詩曰:「無名一點起逡巡,大廈千間盡作塵。非是我佛不靈感,故要樓台一度新。」重修淨慈寺需要木料,道濟外出募化,於富春江上游嚴子陵一帶化得大批木材,從寺內香積井吊出。源源不絕的大木一直拉到第七十根,在旁估算木料的木匠隨口說了聲“夠了”,井裡的木頭就再也拉不上來了。從此,那最後一根木頭就永遠留在井底,後人稱該井為神運井,成為淨慈寺最吸引人的「古蹟」。

復建的濟公殿是清代建築風格,殿外的庭院則是宋代園林風格,整體和淨慈寺保持統一,這是淨慈寺最具傳奇色彩的殿堂,殿內供奉著婦孺皆知的濟公像。濟公殿楹聯:「似醉如癲神通徧三千大千世界,降龍伏虎□度盡有色無色眾生。」外側柱楹聯:「屈貴隱南屏,普度眾生償大願;濟顛現東土,超凡一偈證真。

進入濟公殿,殿內大門上方匾額:“遊戲神通”,後面上方匾額:“厚德載物”。因為流傳於民間的濟公印像不是道濟祖師的本尊形象,不能彰顯祖師之德,所以,如今供奉於濟公殿主位的是「經寺院多方商榷,以清竹禪法師之畫,再入造像之法,加以德者之範,故現殿中法相。

淨慈寺依山而建,背靠翠巒,面對碧波,梵宇層疊,宏偉莊嚴。古時寺後山坡有蓮花洞、少林岩,右為石佛洞,東南有歡喜岩。蓮花洞無頂,片石芽從坡地升起,蔚成巨型石蓮。明朝文學家袁宏道稱:\"洞石玲瓏若生,巧逾雕鏤,皆石骨土膚,中空四達\"。志書所載開山祖永明延壽每晚山坐禪稱念\"阿彌陀淨慈寺佛\",即在蓮花洞。相傳因永明大師在此吟誦《蓮花經》,上天仙女來此散花,故名蓮花洞,又名雨花台。明代司禮太監孫隆曾在崖上錕刻\"花雨繽紛\"題字,惜已漫漶難見。洞前舊有\"居然亭\",取意於明代紹興太守洪玉方詩句:\"一日茅棟成,居然我泉白\"。此處歷來是文人墨客觀景吟誦的勝地。清時古亭廢圮成為竹園。蓮花洞上有奇岩隆起,摩崖上錕刻有\"少林\"兩字,故稱少林岩。相傳南宋高僧少林妙崧禪師於嘉定年間住持淨慈寺時常在此坐禪入定。蓮花洞右側有石佛洞,平地兩石屹立形如佛龕,內錒有石佛三尊。左壁有明代浙江總督胡宗憲題刻\"寰中天室\"四字,右壁亦有摩崖題刻,為元代至正四年(1344年)所鐫,字跡已模糊難辨。石佛洞東南有兩石相對稱\"歡喜岩\"。古時曾錮有三佛,現已不存。此處石景袁宏道稱為\"淨慈之絕勝處\"。