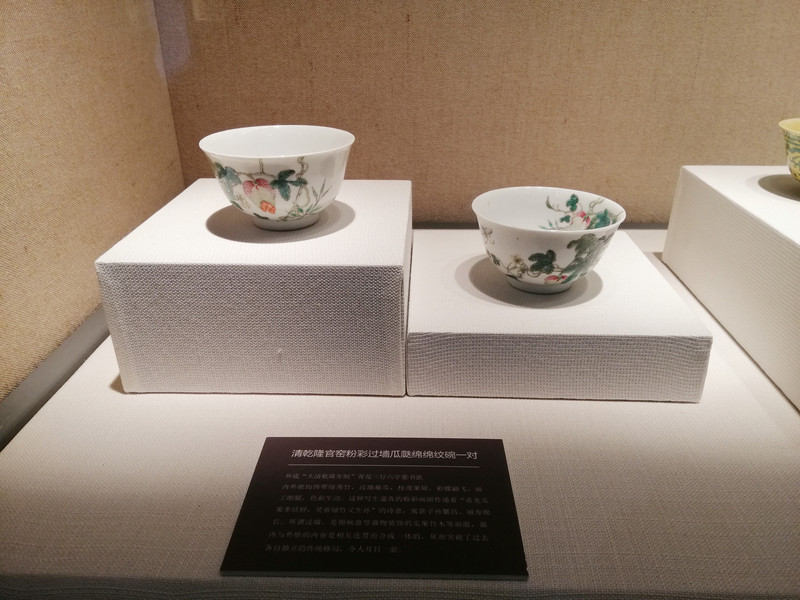

2014年2月28日,上午,我在浙江省博物館孤山館區繼續參觀《崑山片玉》陶瓷展,第三單元是「春風化雨,異彩紛呈」。十三世紀,蒙元帝國的鐵騎橫掃亞歐大陸,改變了世界文明史的發展方向。隨著南宋王朝的最終覆滅,曾經登峰造極的華夏民族文化也進入了歷史的轉折點。古瓷尚青,清雅內斂,而元人尚白,粗曠放達。青花瓷已然步入瓷壇,成為新的主角。明清兩代,朝廷效法宋代官窯制度,在江西景德鎮設置禦窯廠生產宮廷用瓷,一時精英薈萃,窮工極巧,各種彩瓷,奼紫嫣紅,繽紛綏爛,再續瓷器大國的瑰麗和瓷器神奇。浙江,這個瓷器的發源地和生產中心,當他在明代中期為朝廷完成最後一批宮廷用瓷的生產任務後,便藹然謝幕。

白瓷又稱“中國白”,歷史悠久,邢窯是中國最早的白瓷窯址。唐代七大名窯之一,有中華白瓷鼻祖美譽的邢窯。邢窯創燒於北朝晚期,經過隋朝的快速發展,到唐朝已達到鼎盛階段,衰落於唐末五代時期,成為我國早期生產白瓷的中心。距今已有1500餘年的歷史,其精美的細白瓷作為貢品入主宮廷,也遠銷海內外十幾個國家和地區。白釉瓷器最早可追溯到東漢,古代的白釉瓷器可不是白色的,而是青白色的,因為瓷器胎土中含鐵元素過多,白色瓷器變白的過程就是對鐵的提煉過程,所以白瓷是在青瓷基礎上發展起來的,青瓷和白瓷的區別在於胎釉中含鐵量的多少,如果含鐵量下降到1%以下,就能燒成白瓷。成熟白瓷的出現大約在隋代,它比青瓷的出現晚約四百年。

白瓷雖然在北朝時期已經開始出現,但真正燒製成功則在隋代。與北朝相比,隋代白釉瓷器的燒製工藝技術有了長足的進步。從隋大業四年(608年)李靜訓墓出土的一批白釉瓷器看,較之北齊武平六年(575年)範粹墓出土的白瓷,釉質已有較大提高,全不見早期白瓷白中閃黃或閃青的痕跡。若以北齊範粹墓出土的初期白瓷為起點,到隋李靜訓墓為止,歷時33年,白瓷的燒製技術終於成熟。唐代邢窯白瓷、宋代定窯白瓷、元代樞府卵白釉、明代甜白釉、清代德化窯都是在時代變遷中逐漸發展的。白瓷雖然在東漢以及北朝時期已經開始出現,但真正燒製成功則在隋代。與北朝相比,隋代白釉瓷器的燒製工藝技術有了長足的進步。隋代白瓷的燒製成功,為唐代白釉瓷器的發展奠定了堅實的基礎。

自唐以後北方大部分燒造白瓷窯場的崛起,諸如河北的定窯,磁州窯,井陘窯,山西的平定窯以及內蒙的赤峰窯的崛起,都是受邢窯的影響發展起來的。尤其是北宋時期定窯的快速崛起,完全是因為有邢窯數百年生產細白瓷的工藝基礎。晚唐到五代,邢窯逐漸衰落,專家分析,邢窯的衰落有三個原因:一是資源枯竭,二是戰亂影響,三是水災摧毀。不管哪一個原因,都有可能讓邢窯的工匠離開邢窯,而轉向曲陽定窯或其他窯口。因為邢窯的衰退期,正是定窯的興盛期,時間銜接上吻合;定窯的器物造型、工藝特徵與邢窯基本相同,素有「邢定不分」之說。所以,邢窯衰退後,使得窯工大量流向定窯,是目前專家學者所普遍認同的。由於定窯在繼承邢窯白瓷先進的傳統工藝基礎上,開拓創新,發展了刻花、劃花、印花、鑲金邊、上金彩等藝術,創出了多種陶瓷新品種,經過五代,直到北宋的發展,在藝術上取得了巨大的成就,因而成為宋代一代名窯。

德化窯位於福建省境內,以生產白瓷著稱於世,故有「中國白」之說。在這塊窯場上,經歷了數百年的煙熏火滔之後,在明、清兩代則發展到其製瓷業的頂峰,這一時期的白瓷,以多種多樣的裝飾風格使觀賞者流連忘返。在它潔白無瑕的器體上運用雕塑、堆雕、刻劃及器型的變化引人入勝。這是德化窯的藝人在這片沃土上,總結前人成功的經驗之後,利用瓷土的潔白、釉色的玉潤與他們獨具匠心的創作手法和靈感,生產出了各種以白色為其風格的鼎爐、塑像及日常裝飾、生活器皿。從歷史看,明、清時期的德化白瓷,不加任何裝飾,以其古樸多變的造型和近之鬼斧神工的雕塑、刻劃技藝去表現作品的藝術魅力。陶工們在其瓷質特有的「白」字上面大作文章,同時也形成了以瓷喻玉的裝飾風格。宋伯胤在《談德化窯》一文中提到「明朝因改築『蛋式大窯』雕塑佛像才聞名」。由此可見,明朝中晚期德化白瓷開始趨於成熟。然而這時也正是玉雕發展的繁榮時期。這個時期的玉器雕刻工藝技術及作品種類與造型都較歷代有所進步。

明代初年玉器製造隨著經濟的恢復而恢復,到了明朝中晚期則進入了發展期。這說明,此時明人對玉石製品的崇尚達到了無以復加的境地。然而玉石的開採數量是有限的,人們在崇尚之餘必將尋找一種可以取代玉器的工藝製品。發展至此時的明代德化白瓷,它的胎土、釉料、燒製工藝和裝飾雕刻水平,完全具備了「材有美」的天然性質,真正地成為這種與玉石之間似與不似的工藝品質的紐帶。使其成為被當時民眾所享受玉石的質感和火與土的藝術作品風貌的奇葩。因此,延續明、清兩代的德化白瓷佳作,成為皇宮內廷、收藏家、商賈、百姓們所喜愛的工藝品。

單色釉也稱為「一色釉」「純色釉」或「一道釉」。由於瓷釉內含不同化學成分,瓷器燒成後就呈現不同的單一色澤。單色釉瓷器雖然顏色單一,但在某種程度上卻是對「美到極致是自然」這一境界的經典詮釋。在唐代以前,中國瓷器以單色釉為主,不過從藝術角度來說,這一大段時間瓷器的造型、色彩較為拙樸實用,多和現代人的審美觀有距離,具有較高收藏價值的單色釉瓷器出在宋元和明清兩個時期。宋代,單色釉進入了蓬勃發展的時期。特別是到了清代康熙、雍正、乾隆三代,單色釉瓷器的燒製工藝更是達到了鼎盛時期。單色釉瓷器胎體優雅、流暢,釉色純正、明快,部分單色釉瓷,釉下的暗刻刻花,似有似無,既不失單色釉的素雅,又有圖案可供養眼品賞,可謂雅上加雅,光照下更是剔透玲瓏,精美無比。單色釉瓷器不浮、不囂、不靡、不媚,與彩釉瓷器相比,渾然天成、素雅淡淨,是公認的陶瓷製品中的「大家閨秀」。

單色釉因為少了彩繪,對瓷器整體美感表現提出更高要求,例如燒製工藝上需要特別留意釉面品質和光澤質感,素胎表面刻劃、貼塑等裝飾,甚至影響到器型式樣和大小。燒製工藝技術水平對美感表現起至關重要的作用,因而陶瓷燒製工藝難度評估也是挖掘各種單色釉收藏潛力的重要因素之一。根據有關資料記載,我國至遲在東漢時就能燒製黑釉,東晉至南朝初的德清窯。釉面為黑色,主要色劑為氧化鐵及少量的錳、鈷、銅。黑釉在南方在南方燒製始於漢代,北方燒製始於唐代,清代康熙年間,又發明了烏金釉,通體烏黑,亮處閃金光。黑色釉有黑彩、墨彩、烏金等。黑釉的釉料可分為石灰釉和石灰鹼釉兩大類。

黃釉是漢族傳統的陶瓷裝飾藝術。最早出現於唐代,當時安徽淮南壽州窯、河南密縣窯等都燒黃釉。但正色黃釉,還是汝窯的高溫黃釉-茶葉末釉。主要以適量的鐵為著色劑,也稱為鐵黃,分高溫和低溫兩種燒製方法。黃色釉包括蛋黃、雞油黃、薑黃、嬌黃、鵝黃、蜜蠟黃、魚子黃、鱔魚黃等。我國在漢代就已用銅著色劑燒鉛綠釉,宋時瓷器上的綠釉已較普遍。宋代瓷器上的綠釉多為較深的青綠色,在明代孔雀綠燒成熟以前,所有的綠釉都呈現深暗青綠色,沒有達到亮翠的程度。所以,成功的綠釉都是明清時期的產品以銅色為著色劑,以鉛作為化合物的助溶劑,低溫燒成。水綠色是康熙時期傑出的彩釉,康熙三彩和五彩中常用此釉色。

紅釉的出現可以追溯到北宋初年,但真正純正、穩定的紅釉是明初創燒的鮮紅;到嘉靖時,又創燒了以鐵為呈色劑的礬紅;宣德時燒制出了祭紅。鮮紅為高溫色釉,礬紅為低溫色釉。主要包括祭紅、蓋血紅、豇豆紅、寶石紅、郎窯紅、朱紅、柿紅、抹紅、珊瑚紅、粉紅、海棠紅、磯紅、胭脂紅、肉紅、鮮紅、大紅、「娃娃臉」等。釉內含鐵少,高溫燒成,真正的白釉應該是乳白色的乳濁釉,這種釉是近代才發明的,我國古代僅有元代樞府釉是失透的,其他白釉並不是白色的釉,而是將不含金屬氧化物呈色元素的釉料施於胎骨潔白的器物上,入窯高溫燒製而成的透明釉, 釉色因白潤瓷胎的映襯而顯出白色,現在習慣上將這種透明釉也稱為白釉。白釉還可分為甜白、象牙白、卵白、豬油白、月白、魚肚白、青白等。青釉皆以紫金釉微摻青料合成,在古代南方青釉,是瓷器最早的顏色釉,商代中期已經出現,宋瓷中官、哥、汝、龍泉、越窯、耀州窯等都燒出了不同程度的青釉。所謂“青釉”,顏色並不是純粹的青,其中包括天青、冬青、粉青、豆青、灰青、翠青、蝦青、蛋青色、影青等,其中以豆青為上品。青釉或多或少總是能泛出一點青綠色,同時,古人往往將青、綠、藍三種顏色,一統稱為「青色」。

青花瓷,又稱白地青花瓷,常簡稱青花,是中國瓷器的主流品種之一,屬釉下彩瓷。青花瓷是用含氧化鈷的鈷礦為原料,在陶瓷坯體上描繪紋飾,再罩上一層透明釉,經高溫還原焰一次燒成。鈷料燒成後呈藍色,具有著色力強、髮色鮮豔、燒成率高、顏色穩定的特性。原青花瓷於唐宋已見端倪,成熟的青花瓷則出現在元代景德鎮的湖田窯。明代青花成為瓷器的主流。明宣德時發展到了頂峰。明清時期,也創燒了青花五彩、孔雀綠釉青花、豆青釉青花、青花紅彩、黃地青花、哥釉青花等衍生品種。

唐朝開始燒製青花瓷是為了供應阿拉伯市場,西亞、伊斯蘭文明喜歡這種顏色。青花瓷的出現是由於絲綢之路的繁盛將鈷這種天然化學原料引進的結果。從揚州出土的青花瓷片來看,唐代的青花瓷器,其花色濃艷,青料中有結晶斑,胎質多粗鬆,底釉白中泛黃,釉質較粗。元朝在建國初年就在景德鎮設置了浮梁瓷局。景德鎮在那個時候就吸取了北方定窯的不少工藝特點,燒造出了含鉛氧化物很高的一種白瓷,為元青花的誕生提供了一個基礎。

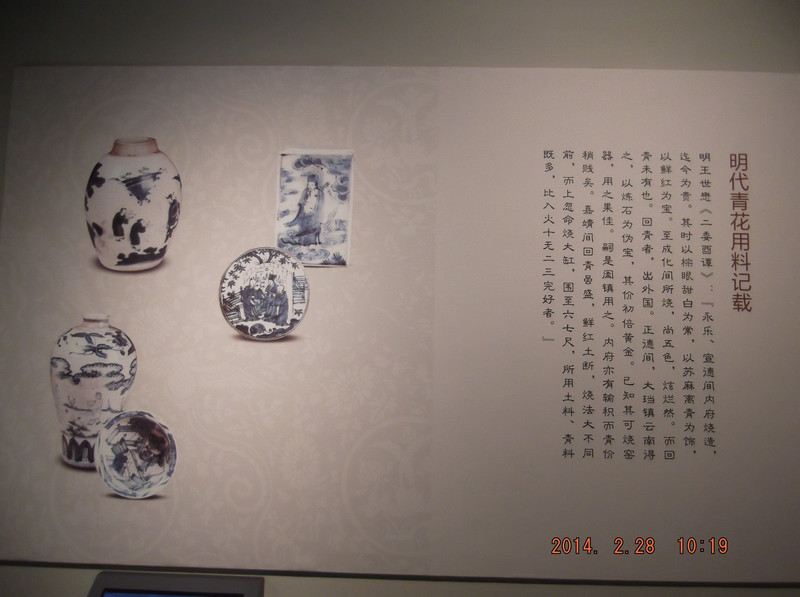

元代對外交流廣泛,隨著與西方交流活動的進一步加深,充足的鈷料使得青花瓷得以全面的發展。到了元代中期,景德鎮創造了成熟的青花瓷,也標誌著中國的製瓷業進入了一個新紀元。其中明朝明永樂、宣德時期是青花瓷發展的一個高峰,有「永樂宣德,青花之王」的說法,這一階段,被視為中國青花的黃金時期,以製作精美著稱,紋飾多為繁複的花樣。從器型上看,永樂瓷器擺脫了元代厚重風格的影響,以造型靈秀端莊、優美飄逸、厚薄適中著稱,新創了許多器型,瓷器品種豐富多樣,其中一些明顯是受外來文化影響而誕生的。如無檔尊、魚簍尊、花澆、僧帽壺、折沿盆、大盤等。

水墨技法開始融入青花瓷。康熙、雍正、乾隆三代青花在製程技術和產量上都達到了歷史的高峰。康熙青花分為早、中、晚三個時期,其中康熙中期青花瓷器最為突出,這一時期的官窯瓷器製作嚴謹、精緻;民窯器則隨意、灑脫,畫面寫意性強。康熙瓷器在工藝上有很大提高,對胎土要求特別高,所以分量特別重,它的釉面也顯得特別堅硬,有「緊皮亮釉」之說。與康熙青花挺拔、遒勁的風格迥然不同,雍正青花代之以柔媚、俊秀的風格。雍正時期經濟發展,社會安定,政府財力雄厚,製瓷工藝突飛猛進,青花瓷質量之精美,花色品種之豐富,藝術水準之高超,無論造型和裝飾,都可以用一個“秀”字來概括。

乾隆年間是清代社會發展的鼎盛時期,瓷器生產得到了空前的繁榮,青花瓷也達到了登峰造極的程度。景德鎮禦窯廠規模龐大,在督陶的管理下,每年燒造各種瓷器都在數十萬以上,燒出的瓷器無論是工藝技巧還是裝飾藝術都已達到了爐火純青的地步,乾隆官窯青花瓷既與清幽的康熙青花有別,又與淡雅的雍正青花不同,它是以紋飾繁密、染畫工整、造型新奇取勝。民窯青花也種類豐富,色彩亮麗,畫面多樣,造型新奇。除了傳統的白地青花外,乾隆青花還衍生出許多新品種,把原有的傳統工藝提高到一個嶄新的階段。

青花瓷以白底藍花為主要特徵,瓷面潔白晶瑩,青花幽雅蒼翠,色澤清新,紋飾優美。儘管只有一青一白兩種顏色,卻將美發揮到極致。古人曾讚曰:「薄如紙, 明如鏡,聲如磬,白如玉。」在現代,畫家吳進良對青花瓷也情有獨鍾,他笑言: 「縱有百媚千紅,我獨愛這一種”,一語道出怎樣的痴迷與神醉。在傳統中國哲學看來,青花瓷中的青色反映了春天萬物生長時的顏色,也就是生命之色。 《爾雅》中說:「春為青陽,謂萬物生也。」青花山水題材呈現出流光溢彩表現在青花分水技法更為突出,中國畫講究墨分五彩,青花繪畫高手以特製「雞頭筆”,沾著青花水料,素坯上一揮,墨分五色,濃淡相宜,層次分明,柔和勻稱,清新明快, 流光溢彩。

青花瓷如水墨畫般擁有兼收並蓄的繪畫意境美。水墨畫是中國人文精神中最具代表性的文化遺產之一,畫風與中國人的信念息息相關,印證了中國儒家的倫理學,道家的自然觀和佛家的禪語等。最高的藝術水平是用最簡單的色彩或線條表現了最豐富的內涵,如中國的水墨畫,它只用一種顏色卻表現了萬物和內心,不能不認為是最高的境界。青花同樣是用一種顏料表現了世界萬物和內心世界。青花瓷白底藍花,靜靜佇立,像美麗的仙子,讓人感覺到一種生命的激情和律動;它的白,也不是單純的白,而是白裡泛青,猶如玉脂,看似簡練卻有不動聲色的奢華;用色單一卻不單調,濃濃淡淡、疏疏密密、有深有淺、有粗有細, 於一白一藍間,幻化出無窮的神奇。可以說每一種青花紋樣,都是一幅中國水墨畫。

國畫山水在青花裝飾上的運用,實現了其形神合一的整體感。國畫大師李可染以畫樹林為例闡述山水題材的形神合一:畫樹林重要的是要把每棵樹看成是一個整體,棵樹不能太大,太大了會破壞整體感。畫闊葉樹時都是用點印,每一個點印不是代表一片葉子,而是代表一簇一簇的葉子,這樣表現得含蓄概括,採用橫點筆法和墨的變化表現隨山勢變化的層林,這樣就有利於整個畫面的整體和諧。優雅青花,神韻山水,只有充分理解了國畫山水的神韻所在,才能在陶瓷青花藝術創作中將這種神韻表現得淋漓盡致。 「可貴者膽,索取者魂。」在百花爭豔的藝術創作空間裡,既要有更多的膽識進行藝術創新,又要從傳統技法上吸取其精髓, 用到自己的藝術創作上,尋求新的突破和提升。

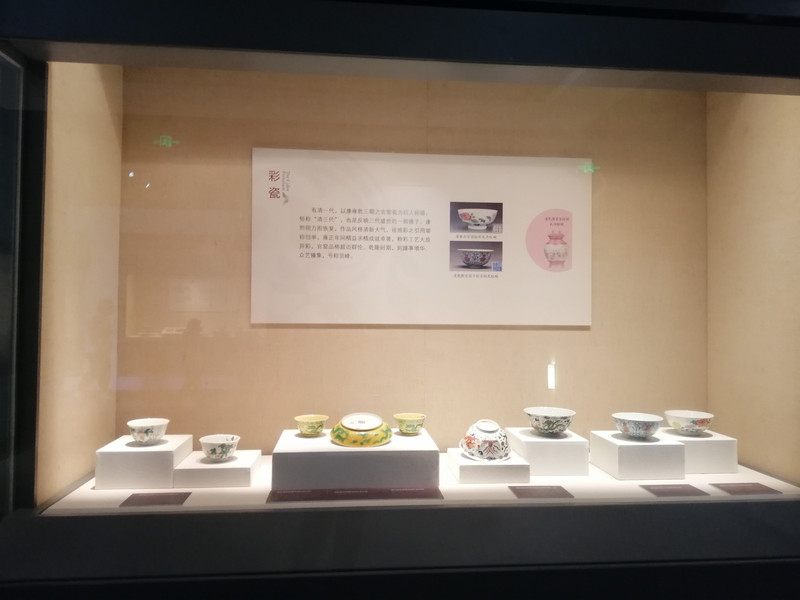

彩瓷亦稱“彩繪瓷”,漢族傳統名瓷之一。器物表面中加以彩繪的瓷器。主要有釉下彩瓷和釉上彩瓷兩大類,釉下彩始於三國時期東吳釉下彩繪瓷。唐代有唐青花,以及長沙窯等釉下彩繪瓷。明清時期開始出現是釉上彩(粉彩),同時也是彩瓷發展的盛期,以景德鎮窯成就最為突顯。因為我國彩瓷的歷史文化悠久,所以在每一個不同的歷史時期,由於陶瓷工藝者在生產技術上不斷地創新和提高,就使得我國彩瓷種類繁多。尤其是明、清這兩個朝代,更是彩瓷發展的巔峰時期,尤其是以景德鎮為首的彩瓷,它的品種已經達到了數十種甚至上百種。在我國瓷器歷史長河中,由於彩瓷的出現,漫長的\"南青北白\"的一統瓷器產業的局面結束了,使我國的瓷器市場開始百花盛開,百家爭鳴,絢麗多姿。在千禧年的發展中,彩瓷一直是受到世人的稱讚,在各個歷史時期中還會有不同窯口所產出的一些具有特色的彩瓷,甚至還出現了一個獨樹一幟的彩瓷品種,是在晚清到民國初年才出現的淺綺彩瓷器,深受其瓷器愛好者的喜愛。

清代康雍乾盛世之後,處於全國製瓷中心地位的景德鎮,瓷業生產開始滑坡,禦窯的瓷器工藝水平也無更多創新,呈逐漸衰退趨勢,至今人們談到清代瓷器,總把「清三代」當作口頭禪,雖然有失偏頗,但也並非毫無道理。到了道光鹹豐時期,一群極富文化素養的繪瓷藝人,突破傳統束縛,銳意創新,借鑒元代以黃公望為代表的山水寫意中國畫的風格,開歷史先河把詩書畫印緊密結合移植到瓷器之上。他們大膽運用水墨勾畫輪廓並略加皴擦,以淡赭和水綠、草綠、淡藍、淡紫等色彩渲染,兼工帶寫,所畫瓷器的畫面淡雅柔麗,素靜空靈。由於這種技法在中國畫的術語中被稱作“淺綹”,所以瓷界把以這種技法繪製的瓷器稱作淺綛彩瓷器。

淺綛彩在繪瓷技藝上有劃時代的進步意義。首先,它大規模運用詩書畫印相結合的中國畫風格,融入藝人對書法、文學的理解,使瓷畫面貌煥然一新,豐富了文化內涵,提高了藝術品位,成為景德鎮近現代彩瓷風格的開創者。其次,它打破了以前瓷繪分工過細繁複的套路,從師法宋院的工致轉而師法元人的淡雅,與禦窯紋飾的繁縟工整比較,更顯得疏朗活放。再者,與禦器由宮中發樣,工匠按樣照描照填,畫面呆板缺乏個性相比,淺綺彩藝人則從圖稿設計、勾畫渲染、書法題詠直至署款印章等,皆由一人完成,畫面極富靈氣,個性張揚。

釉下彩。彩色紋飾呈現在瓷器表面釉的下面為釉下彩。釉下彩的特徵是彩色畫面不暴露於外界,而處於透明釉的覆蓋下,既不會在使用過程中被磨損和腐蝕,又不致有沾污或污染的危害。中國傳統的釉下彩最早的是三國時期和南北朝時期的高溫青瓷釉下彩,以黑褐彩繪畫神奇人物或排列整齊的彩斑作裝飾。此時雖然青釉及彩色的呈色不太精美,但在工藝上是個創舉。其次是唐代長沙窯釉下彩,晚唐、五代越窯的釉下褐彩。長沙窯釉下彩是青黃釉瓷器的表面呈現褐綠色或藍綠色繪畫的山水人物、花卉花鳥紋飾或題寫詩句。這項裝飾方法對中國古代彩瓷的發展產生了深遠的影響。

宋代磁州窯是中國北方民間瓷窯中首先燒製釉下彩的重要瓷窯之一。根據考古調查,河北以觀台和彭城為中心窯區,以及河南鶴壁窯、禹縣扒村窯和登封窯、修武的當陽峪窯,山西介休窯等,都生產釉下黑彩瓷器。器表為白地黑花裝飾或釉下黑彩劃花、綠釉釉下黑花、白釉釉下醬花等。北方磁州窯系釉下彩的發展為元、明、清景德鎮彩繪瓷的發展奠定了基礎。元、明、清時的青花、釉裡紅是中國陶瓷發展史上最突出的釉下彩瓷,也是景德鎮的傳統名瓷。青花瓷在元代達到成熟階段,明清兩代大量燒製。釉裡紅在元代為初創階段;明代釉裡 紅 傳 世品極少;清代釉裡紅燒製技術已很成熟,產量也有所增加。清代釉下彩中還有康熙時期創造的釉里三色、晚清宣統時期的釉下五彩等。

釉上彩。彩色紋飾呈現在瓷器表面釉的上面為釉上彩。釉上彩的特點在裝飾上由簡單到複雜、彩色由一種到多種,不但色彩鮮豔光亮,同時裝飾藝術性更強。中國傳統的釉上彩瓷器,最早是六朝時期的點彩裝飾。這種點彩於西晉晚期出現,到東晉時普遍應用。南朝時褐色點彩仍流行。根據考古發現,北朝出現黃釉綠彩、白釉綠彩。這些簡單裝飾打破了早期青釉瓷器清一色的風格。真正在瓷器的釉面上彩繪圖案紋飾,是在宋、金時代北方瓷窯中出現的,如定窯的金彩描花,磁州窯的釉上白地黑花、褐花,山西、河南等地的黑釉鐵鏽花,金代釉上紅綠彩、五彩等。還有南方吉州窯的金彩描花。這些宋、金時期南北方釉上彩繪對後來景德鎮彩瓷的大量發展也產生了極大影響。元代以後,受金代彩瓷的影響,色彩方面逐漸豐富起來,從一種至多種。元代磁州窯彩瓷、景德鎮窯的彩瓷,除紅、黃、綠彩外又出現了金彩、孔雀藍彩。到了明代景德鎮釉上彩開始大發展,從釉上單彩到釉上五彩,極為豐富。釉上單彩中,紅彩、綠彩和金彩較為突出。清代釉上彩進一步發展,創造了琺瑯彩、粉彩、胭脂彩、墨彩、淺花彩以及各種顏色釉上加彩等。

青花加彩。青花是中國傳統名瓷,為彩瓷中的一個大類,屬釉下彩。以青花與其他釉上彩結合的彩瓷極為豐富,如青花金彩、青花紅彩、青花綠彩、青花紅綠彩、青花五彩、鬥彩,青花可與釉上一種到多種色彩相結合裝飾瓷器的畫面。將這些青花與釉上彩結合的彩瓷,綜合在一起,劃為一大類,即青花加彩。概括說,釉下青花與釉上彩繪構成完整的圖案或圖畫,這類彩瓷稱為青花加彩。從明清兩代大量傳世品看,這類彩瓷非常之多,出現這種彩瓷最早的是明永樂時期的青花金彩,以後又有宣德時期的青花紅彩、青花五彩,成化時期的鬥彩,弘治、正德時期還有青花綠彩、青花紅綠彩,隆慶、嘉靖、萬曆時期青花五彩、青花紫彩、青花紅黃彩等。清代各朝除繼續製作以上一些品種外,還出現了釉裡紅五彩。

素三彩。素三彩是指景德鎮燒製的一種低溫彩釉瓷器。主要特徵是器表紋飾不施紅彩、顯得素淨幽雅。中國傳統習慣將非紅色稱為素色,所以「素三彩」是根據中國傳統習慣而定名的。一般素三彩瓷器以黃、綠、紫三色多見、有的加施白色、黑色、孔雀藍色、金色等等。素三彩不一定會施三種色彩,在一種器物上凡沒有紅彩裝飾的多色彩瓷都可稱素三彩。從傳世品看,明代成化、正德、嘉靖、萬歷幾朝皆有出品。清代康熙素三彩最著名,此外還有光緒仿康熙素三彩等。

色地彩是景德鎮陶工在製瓷過程中採用靈活多變的裝飾手法製作的一種彩瓷,分別以各種不同的色彩為地,再施一種彩為飾,各種色彩互相交錯使用形成「一地一彩」的瓷器,如黃地綠彩、綠地紫彩、綠地黃彩、紅地黃彩、紫地綠彩等多種色地彩瓷。色地彩瓷亦屬低溫彩釉瓷器,有的學者將色地彩列入「素三彩」或稱為「雜彩」。從傳世品看,最早色地彩瓷是明代永樂時期出現的黃地綠彩、綠地紫彩。明正德、嘉靖、萬歷品種繁多,呈現出多姿多彩的色地彩瓷品種。清代各朝繼續燒製。彩瓷的出現在我國的繪畫瓷器的技巧上具有著劃時代的意義。它先以用大量的彩色顏料在所燒製好的瓷器上繪畫,製瓷師門海貨在瓷器上畫出具有中國特色的作品,並且還融入了書法及文學的理解,使瓷畫面貌煥然一新,也豐富了其瓷器的文化內涵,提高了藝術品位,使之成為景德鎮彩瓷風格的開創者。