2020年5月30日,下雨天,一大早,我獨自一人打著傘來到了杭州歷史上最著名的街區,清河坊歷史文化街區是杭州目前唯一保存較完整的舊街區,同時也是杭州悠久歷史的縮影。清河坊的歷史起源於南宋,南宋定都杭州,築九里皇城,開十里天街。於是,在宮城外圍、天街兩側,皇親國戚、權貴內侍紛紛興建宮室私宅。中河以東建宋高宗寢宮德壽宮、上華光建開元宮、後市街建惠王府第、惠民街建龍翔宮等。而清河坊的得名,與當時的太師張俊有關。建炎三年(1129),張俊在明州(今寧波)擊退金兵,取得高橋大捷,晚年封為清河郡王,倍受寵遇。他在今河坊街太平巷建有清河郡王府,故這一帶就被稱為清河坊。走進清河坊街,首先映入眼簾的是一座寫有「清河坊」的牌坊,簡約而古樸。穿過牌坊,便進入步行街,街兩邊為固定店鋪,一色的仿古建築,高古而不繁復。中間一趟臨時攤位,攤位與店舖之間供人行走、穿梭、駐足。因為我來得太早了,街上的店鋪大部分都沒有開門。所以看不到燈火籬落,人頭攢動的熱鬧景象。不過,正是因為早晨人少的緣故,這裡更有一種古老、悠遠、耐人尋味的宋街味道,與我想像中的景象十分契合。

南宋時期,清河坊商鋪林立、酒樓茶肆鱗次櫛比,叫賣之聲此起彼伏,是杭城的政治文化中心和商賈雲集之地。古有前朝後市之稱,前朝是指前有朝庭,即鳳凰山南宋皇城,後市指北有市肆,即河坊街一帶,這裡歷經了宋、元、明、清及民國時期、直至解放初期,這一帶仍是杭城商業繁華地帶。杭州的許多百年老店,如王星記、張小泉、萬隆火腿棧、胡慶餘堂、方回春堂、葉種德堂、保和堂、狀元館、王潤興,義源金店、景陽觀、羊湯飯店等均集中在這一帶。 “八百里湖山知是何年圖畫,十萬家煙火盡歸此處樓台”,明代江南才子徐渭這幅對聯,是對古代杭城吳山和清河坊地區繁華景象的真實描繪。清河坊興於宋盛於清,街區現存古建築大多建於明末清初,現在的清河坊歷史街區,保留了歷史文脈,恢復了方回春堂、保和堂、種德堂老字號中藥店和萬隆火腿莊、王星記扇子、榮寶齋。新引進了世界錢幣博物館、觀復古典藝術博物館、雅風堂館、浙江古陶器收藏館、龍泉官窯展館及各種工藝品、藝術品店和吳越人家手工布藝,太極茶道、太和茶道、紹興老酒店、香溢館、華寶齋、虞金順藝術館、喜得寶、麗江工藝等特色店館,朱炳仁銅雕藝術博物館是清河坊街重要的文化藝術展示點。經過改造重建後的清河坊歷史街區,正逐步形成具有濃鬱傳統氣息的文化、娛樂、商業及遊覽街區,已成為「杭州人常來,外地人必到」之處,為杭州留下了一份寶貴的歷史文化遺產。走進清河坊,漫步在青磚路面,兩邊是明清風格的建築、飛翹的屋簷、鏤空的窗格、身著古老服裝的店員,走在這條街上,會讓人感覺彷彿穿越回到了過去的歲月。

吳山天風位於西湖東南面,由延綿的寶月、娥眉、淺山、紫陽、七寶、雲居等小山而成,山體伸入市區,山高均不超過百米,然而景秀石奇,歷來是文人雅集的地方,成為西湖群山中最耐人遊賞的一座山。春秋稱為吳山,山有伍子胥廟,又得名胥山或伍山;唐時多稱青山,舊因有城隍廟,俗稱城隍山。山巔有江湖匯觀亭。吳山以雲居山為最高,以紫陽山“巫山十二峰”,亦名“十二生肖石”為最奇。是吳越、南宋文化薈萃之地。古有“吳山十景”,並摩崖刻眾多,有宋人米芾手跡“第一山”等。現吳山上建有極目閣、茗香樓。遍植銀杏、楓香、金錢松、香樟等,與「宋樟」為伴,新舊交融,面貌一新。恰如蘇東坡所雲:「吳山故多態性,轉側為君容」。景區古樹清泉多,奇岩怪石多,祠廟遺址多,民俗風情多,名人遺跡多,另有感花岩詩碑、寶成寺等景觀均引人入勝。

鼓樓位於吳山東面,是清河坊歷史街區東南面的起始點,舊名朝天門,鼓樓只是它的俗稱。隋開皇九年,隋文帝楊堅平陳,罷郡置州,始有杭州之名。五代吳越時戰亂頻繁,出於軍事和政治經濟上的需要,錢繆多次拓展和營建杭州城,並在隋城基礎上築杭州羅城,週七十里共建十座城門,就將新城戌改建為朝天門,元大德三年間 (1299年),經重新修建,改朝天門為拱北樓。明正德年間,因日本沒落武士和浪人侵略浙江沿海,威脅杭城,故於鎮海樓置大鐘一座,大小鼓九隻,作為報警報時之用,嘉靖三十五年(1556年), 浙閩總督胡宗憲為防禦倭寇侵攏重建鎮海樓,並請當時的大文學家徐文長撰寫《鎮海樓記》,勒古立碑於鼓樓。鼓樓直至於「文革」時期拆除。重建後的鼓樓建築面積1046平方米,高19.47米,仿照明代鼓樓建築形式,採用五開間,二重簷歇山頂風格,木斗拱裝飾。為保護原有城牆遺址,鼓樓城基部分採取「抬」的辦法,並充分利用架空的鼓樓城牆牆基,展示鼓樓城牆遺址。重建的古樓已經成為了杭州的標誌性建築,與吳山西面的城隍閣遙相呼應。

胡慶餘堂位於吳山北麓大井巷,以藥局古建築為基礎創建而成。古建築群由晚清「紅頂商人」胡雪巖創建,現保存完整,高牆大門,氣象凝重;設計別具匠心,通體宛如鶴形,門樓像鶴首,長廊似鶴頸,大廳若鶴身,用材講究,雕繪精巧,典型古樸。並伴隨小憩觀賞之方亭、「美人靠」曲橋與噴泉等。胡慶餘堂佔地3000平方米,內藏文物160餘件,由陳列展廳、中藥手工作坊、養生保健門診、營業廳與藥膳廳等五大部分組成。讓遊覽者既能博覽中醫藥寶庫之精華,又能觀賞「江南藥府」古建築之風貌。胡雪巖經營最出色的要數胡慶餘堂國藥號,但創辦這家至今仍十分興旺的國藥號,卻是一件十分偶然的事。有一次,胡雪巖叫家人到葉種德堂抓藥,拿回家後發現其中兩味藥材以次充好,就叫家人拿回去調換。不料葉種德堂自恃在杭州只有自己一家大藥號,態度十分傲慢,不但不予調換,還放出話來,說:“要換是沒有的,要么請你們胡大先生自己去開一家藥店” 。胡雪巖知道後, 他當真起了開藥局的念頭。清同治十三年(1874),胡雪巖開始籌建慶餘堂藥號,光緒四年,大井巷店屋落成並正式營業,但胡雪巖並沒有忘了受欺之恨,親自撰寫了“戒欺”,並製成匾額掛在內部,時時提醒店內夥記。當時藥號廣請浙江名醫,選用歷代驗方加以研究,採辦道地藥材精心配製成藥,使之在大江南北聲譽鵲起,於是就有了“南有慶餘堂,北有同仁堂”,的說法,而胡雪巖本人也被譽為「江南藥王」。

進入大井巷,過了胡慶餘堂,一眼就能望見「保大參號」那壁立高聳的風火山牆和厚重結實的石庫大門,建於民國初年,老闆姓孫。參燕銀耳,原為百藥之一,為國人最信仰之滋補品,從前概由藥店經售,後因營業發達,乃脫藥業而獨立。保大參號是一幢典型的徽派商業建築。首先,它有門牆之製。在屋室外部,圍以高牆,正面牆中,嵌入大門。大門為出入之咽喉,吐吶之氣口,貧富之標誌,權勢之象徵,它對商宅的規模、氣勢起著暗示的作用,保大參號的門牆高大寬厚,其氣勢威嚴逼人。其次,它有優雅之美。走進大門,在佔地不到一畝,兩層三開間200多平方米建築面積的空間裡,有明敞透亮的天井,跌落有致的馬頭牆,昂然挺立的鬥拱,形像生動的三雕(木雕、磚雕、石雕)。這些體現徽派建築的部件組合在一起,凸現了保大參號的徽派特色,顯示了徽派建築的優雅。直到今天。它那高大的門牆和精緻的建築儘管古老滄桑,但不經意間仍透露出商宅的個性,曾有過的繁華和衰落。

方回春堂創設於清朝順治六年,即1649年,至今已有370多年的歷史。方回春堂在清朝末年曾興旺一時,是杭州六大藥舖之一,是中國最古老的國藥館之一。方回春堂傳說為錢塘人方清怡創辦的,方清怡字再春,再春含有回春的意思,所以以回春為店名。方清怡出身於中醫醫藥世家,精通藥理,悉心研究明代萬歷年間杭城名醫吳元溟的《痘科切要》、《兒科方要》,常以家傳秘方研製丸藥,使沈癰久病之人得以康復。回春堂最有名的藥是以家傳秘方精製而成的「小兒回春丸」。在家傳秘方製作的藥丸還沒有名字時,有一次,方清怡用家傳秘方製作的藥丸為錢塘知縣的孫子治好了病,知縣為藥丸取名“小兒回春丸”,從此,小兒回春丸成為小兒消食驅寒的名藥。方回春堂現在的店堂是在民國初年造的,石庫牆門雕花樓堂,很有老店氣派,擁有二千五百餘平方米的建築面積,整體佈局為典型的明清江南傳統特色,主要由三大部分構成,即國藥館、國醫館、參號。國醫館是浙江省、市定點醫療機構,有診室二十餘間,上百年的古董家具,古老的診室,透出中醫的神秘氣息,隱隱顯示國醫的博大精深。這家百年老店,還有一處奇特的設施:在他們的櫃檯裡,打有一口深井,傳說當年製作小兒回春丸時用的就是這口井的水,所以藥效特別好。這口深井,今天仍保存完好,在藥櫃裡面。

狀元館是原開設在清河坊的一家沒有店名畫館,創設於清同治十年(1871),為寧波人王尚榮所開,專做寧式湯面生意。說到狀元館的來歷還有一個典故,有一天傍晚,一位衣著一襲舊青衫的秀才走進開王尚榮的小麵店,叫了一碗湯麵。王尚榮一聽是同鄉,便與秀才攀談起來。交談中得知,秀才是來省城趕考的,因家境貧寒還沒找到住處。王尚榮是個熱心人,就對秀才說,如不嫌棄,就住到我店裡來吧,見這位同鄉如此誠懇,秀才也就答應下來。第二天要進場會考,王尚榮特地為秀才燒了碗「雙元麵」。所謂雙元面,就是雞蛋肉圓面,寓意省考、京考皆中,考完後當天,王尚榮燒了大湯黃魚、寧式蟮絲等幾隻寧波菜與秀才對酌,在等待放榜的日子中,秀才就在店裡幫忙。不久秀才中舉,就要準備進京會考,可是身邊又沒有足夠的盤纏,王尚榮又主動為秀才湊齊了盤纏。臨行前,王尚榮又為秀才燒了一碗黃魚麵,寓意此次赴京會考定能「跳龍門」。果然,這次會考秀才中舉進士,放任江西。秀才在赴任途中到杭州面謝王尚榮,千謝萬謝,寫下了「狀元樓」三字作別。從此,王尚榮的麵店有了高雅的店名。

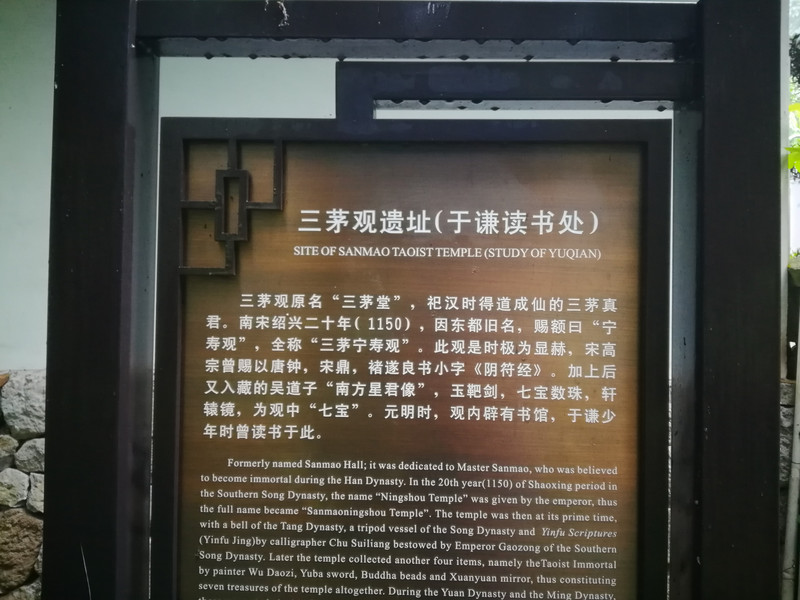

於謙故居所在的小街在宋時名南新街,後因於宅已作為紀念於謙的憐忠祠,故取名為祠堂巷。於謙出生於明洪武三十一年(1398),從小很聰明,讀書過目不忘,勤奮好學,四書五經無所不知,時有奇語出口,被人稱為“神童”。永樂十年(1412),十五歲的於謙通過歲考,被錄取為錢塘縣儒學生員(秀才)。於謙在學習詩詞、制策以外,更留心古人的行事大節。他祖父收藏有文天祥畫像,於謙十分仰慕文天祥的忠義,特地撰寫了贊詞,懸掛在自己的座位旁,反映了他少年時代的志願和抱負,顯示他不肯局限於做一個文弱書生。他對文天祥忠烈事蹟的景仰,表現出他對元朝統治者吞滅南宋的悲憤,說明他意識到亡國的傷痛。雖然在明朝時,元滅宋已是「世殊事異」了,但於謙仍覺得要提高警覺,保持民族的尊嚴,永遠不能再遭受異族的統治和侮辱。

在杭州河坊街221號,佇立著一座名為」江南銅屋」的朱炳仁銅雕藝術博物館,這裡的一磚一瓦,從房樑到地板,乃至小擺件,都是銅製的,透露出濃鬱的明清建築遺風。這座華美的銅雕天堂,是中國工藝美術大師朱炳仁及子朱軍岷集五代人的藝術精華,歷經3年傾其所能自費籌建,澄清心慮,規天矩地、鐵魂銅魄,畫棟雕樑,以銅為精華將中國傳統造型藝術中的繪畫、雕塑、建築、書法、交融和合,成就於三千平方公尺的居民大宅中,只為讓更多的人感受銅藝術的魅力,共耗費125噸銅,窮金石之麗、纖粗盡凝脂之密,這座世上僅有的江南銅屋,在不斷的修繕與保護中,必將是不可多得的傳世瑰寶。此銅雕博物館內陳設朱炳仁大師的藝術作品,有銅書畫、銅壁畫、熔銅藝術、銅建築藝術、佛教文化等等,將中國傳統造型藝術中的建築、雕塑、繪畫、書法交融和合,以明清時期典型的江南民居風格呈現,所以稱之為“江南銅屋”,它已成為中國乃至世界唯一的銅藝術博物館。

在舊時,清河坊又被稱為「五花兒中心」(茶樓,酒肆,青樓,賭館,戲院),茶館是市井百姓最常去的地方。太極茶道正是根據二,三十年代的景象恢復經營的,鄭家茶人從事茶館經營260多年曆史,早年在上海開店,抗戰後期鄭家茶人家族遷往杭州河坊街一帶。太極茶道館兩大開間的仿古門臉古樸厚重,門楣上題著金色招牌“太極茶道苑”,店鋪前面正中雕塑一座銅像,一個老茶人手提一把青花瓷桶壺,好像是在招呼來往的客人。如果有時間,可以坐在這家老字號茶館裡,品著茶,看著身著長褂的店小二表演高超的茶技,流聲機裡慢慢播放的評彈小曲,讓人充分感受到河坊街的歷史氣息。茶會是杭州歷史文化底蘊厚重的民間活動,以民俗茶藝展示於大眾,發揚光大民俗茶飲技藝。鬥茶,也叫鬥茗、茗戰,它的緣起可以上溯到宋代,南宋時期定都臨安,社會飲茶風氣極盛,人們對於品茗的追求由單純的解暑止渴上升為陶冶情性的飲藝活動,茶會充分展現了杭城茶文化,展現名茶、名藝、名器,從而使民俗、民間文化受到社會重視,增強了民族文化的認同感和凝聚力。

萬隆火腿是一家有近一百四十年歷史的百年老店,始建於清朝同治3年(公元1864年),現在的萬隆火腿莊是四拐角的原址上重新裝修開業,以經營金華火腿為主,兼營一些南北貨,醃臘製品,由於經營商品正道,因此在杭城流傳著這樣一句話“醃臘上品推萬隆”,其火腿選用我國名種豬“金華兩頭”的腿肉精製而成。魯迅先生任教與浙江兩極師範學堂時,曾多次光顧萬隆,魯迅先生定居上海後,還常託人到萬隆買火腿。

杭州剪刀名揚四海是從清初的 「張小泉」開始的,而「張小泉」也因此成為的聞名於世的杭城「五杭」之一。杭州張小泉集團公司是國內剪刀產業中規模最大,產量最高,品種最全的剪刀生產公司。張小泉剪刀的創辦人為安徽人張思家,他在安徽原本開有剪刀鋪,後遷入杭州,選址大井巷,搭棚設灶繼續經營剪刀鋪。因其技術精湛,便有人仿冒,張思家的兒子張小泉從父親手中接管店務時,就打出了「張小泉剪刀」的招牌。張小泉最名揚天下的技藝是以鑲鋼鍛造為核心的72道製剪工藝,後來被乾隆皇帝欽定為宮廷用剪,這為“張小泉”這字號增添了不少榮光。張小泉製作剪刀手藝為家傳,又採用制龍泉劍的優質鋼緞打,鋒利、輕巧、耐用而出名,且式樣、品種、規格也所有改進,於是生意興旺,銷路也就越來越廣。如今,張小泉剪刀猶在,位於大井巷的張小泉剪刀遺址木樓卻因風雨洗刷變得斑駁。偶爾屋頭巷口會有幾位搖著蒲扇的老人圍坐在一起聊天,也會心血來潮向過往的遊客講講大井巷的故事,今世去年彷若一夢。

我來到了千年歷史的南宋禦街,作為古時南宋臨安城的中軸線,街道被打造得十分有特色,處處充斥著生機,原有的文物古蹟和老字號商舖都得到了相對完整的保存。千年禦街大體分為三段,北始西湖大道,南至鼓樓,每段禦街由縱橫交錯的坊巷所組成。鳳凰寺前的一處白色坊牆以及鳳凰寺的大門都有可圈可點之處,如坊牆橫匾上寫著略有意境的“玉宇熏風”,寺廟門上別緻的雕紋,以及看不懂的火星文。繼續向前,又有另一番生動的景象,古樸的街道兩旁各引入了一條狹長的水道,潺潺的流水中依稀生長著睡蓮、綠萍和不知名的水草,迂迴曲折的水道被岸上的石板橋分割成大小不一的水池,用「小橋流水」來形容這幅畫面是再貼切不過了。

清河坊街郵局,起始於明朝,明洪武中期,在杭州清河坊之北設吳山驛站,清代沿襲明代建造吳山驛。 1903年,杭州設大井巷城內郵政分局,1914年改為大井巷郵務分局,並遷往清河坊,是杭州現存最早的郵政建築之一,已成為杭州郵政史的「活化石」。主體為一幢西式店面的商業建築。建築坐東朝西,二層磚木結構,後院尚有平披數間並帶天井;二層立面以四根矩形壁柱將立面分成三個區塊,簷上立有女兒牆,立面設有壁柱、匾額、西式拱窗與浮雕花飾,體現西式風格。在經歷了幾度變遷後,於2001年為配合清河坊歷史街區的建設重新翻建。現在仍辦理各類郵政業務及出售河坊街特色郵品,二樓為郵政歷史展示館。

葉種德堂國藥號創設於清嘉慶十三年(1808),是浙江慈溪人葉譜山所創。藥舖名稱取自蘇東坡《種德亭》詩「名隨市人隱,德與佳木長」的意思,以期宣揚樂行善事,不期名利風氣,並以「劉仙」為記,店內中堂掛「瀏海戲金趙」畫,店後設工場,依古方、宮廷秘方及祖傳驗方,精製多種丸散膏丹及藥酒,藥效甚佳,求醫撮藥者甚多,聞名浙、贛、皖、閩等省,成為當時杭城最大的一家國藥號。現被胡慶餘堂所合併。保和堂是一家有著近千年曆史和美麗動人傳說的中藥鋪,門口的楹聯“只望世間人無病,何愁架上藥生塵”,點明了保和堂藥鋪以濟世利民為宗旨的傳統,歷史上曾無償為附近的窮苦百姓看醫問藥,在清河坊一帶享有較高的聲譽。在保和堂的門口有一尊許仙的銅像,相傳,許仙與白娘子相遇的時候,他正在保和堂當學徒,有一天許仙正準備去往西湖遊玩,也就是這次他遇見了白娘子,於是開始了一段淒美的愛情故事。至清末年間,胡雪巖在清河坊開設了胡慶餘堂,隨著胡慶餘堂日益興旺,保和堂逐漸走向衰敗。新千禧年隨著河坊街的開街保和堂老店新開,以全新的面貌出現在遊客的面前。目前,保和堂主要販售一些自製的藥酒和藥茶。

香溢館主要展示菸草,菸具的歷史與文化。大廳正中的煙桿,採用印度血檀木為原料,重205斤,高5.06米,上下貫通,可供捲煙,煙絲的抽吸,己榮獲了吉尼斯世界記錄。煙具展示館,主要展示中國不同地區和不同時代的煙具,例如,全象牙手型大煙槍,來自西藏的黃銅人骨煙槍,各類做工精緻的水煙袋,斧頭打火機等等。聖檀閣以各類檀木工藝品為主,採用從非洲原始森林進口的檀木-百樂聖檀為原料,這種樹木生長在人跡罕至的懸崖峭壁,樹皮的顏色為乳白色,樹木的顏色以黃褐色為主,散發著清幽淡雅的香味,是世界上唯一浸泡在海水中歷年不腐食的木料,用其製作的工藝品有防蟲,驅蟲的作用。吳越人家展示藍印花布的製作工藝(現場表演紡紗,織布,繡花),出售以藍印花布為主的各類生活和裝飾用品。藍印花布又稱為“藥斑布”,他採用全棉紡織,以保健植物為原料,不含有任何化學成分,捕以手工刻板,刮漿印染工藝,精製而成,深得人們的喜愛。二樓,展示和販售各類用藍印花布製成的服裝和床上用品。

功德林創始於1922年的功德林是一家具有八十多年歷史的著名老字號品牌企業,享有素食鼻祖之稱。清河坊的功德林是一家很有江南特色的素食餐館,素菜做的和葷菜一樣色、香、味俱全,幾乎可以以假亂真。潘永泰號是河坊街市井生活的另一個縮影,也是杭州現存的歷史最悠久的一家棉花店,雖然生活水平的提高,使棉胎被不再是人們生活中必不可少的生活用品,但是在念舊的老年人中,它還是具有一定的市場,因此,在河坊街開街時,潘永泰號也老店新開,且生意興隆,在這裡可以看見到製作棉胎的全過程。歐冶刀劍是中國知名度最高的傳統工藝品之一,他以\"堅韌鋒利,剛柔並寓,寒光逼人,紋飾巧致\"四大特點著稱於世。歐冶寶劍的創始人歐冶子,是他鑄造了中國歷史上第一把鐵劍:「龍淵」(龍泉劍),開創了中國冷兵器之先河。春秋戰國時期,越王以\"臥薪嘗膽\"聞名於世。越王劍據傳說為歐冶所鑄,原為吳王夫差所有,越滅吳,歸越王勾踐所得。此劍1965年出土後,引起極大的轟動,被世人譽為\"稀世珍寶\"。國旗護衛隊指揮刀,大連女騎警,太原騎警,溫州騎警配刀皆由歐冶刀劍設計鑄造。

雅風堂是融字畫,古董為一體的藝術展館。集中了歷代名人名家的丹青真跡和當代中國世界級油畫家的作品(潘鴻海,金遠光)等,以及精雅的古董,玉器,砂壺,紅木家具等,堪稱中國歷代儒雅藝術的縮影,且帶有小型畫展及拍賣會在此舉行。世界錢幣就是一個錢幣的世界,一樓出售我國各類紀念幣,流通幣為主。在二樓的錢幣博物館觀中展示了,來自二百多個國家和地區的流通硬幣,紙幣,金銀紀念幣及世界各國的歷史貨幣,其中較有特色的是東南亞各國的歷史錢幣。浙江是古陶瓷生產的源頭之地,從七千年河姆渡先人就把古陶器作為日常生活用具,到五千年良諸文化時期使用非常廣泛並在實用性,藝術裝飾性上都具有相當高的水平使眾人讚歎不絕,美不勝收。由陶過渡到硬陶至瓷器發展至今七千餘年。古陶瓷的演變發展反映各個歷史時期的政治,軍事,經濟,文化,生產發展情景,是歷史的重要實物佐證。古陶瓷博物館所收藏的四百餘件珍貴歷史文物,著重反映了浙江七千年人類發展歷史演變過程。

王潤興菜館創辦於清乾隆年間,距今已有300多年的歷史。民間相傳這家菜館的創辦與乾隆皇帝有直接的關係,是乾隆皇帝促成了王潤興菜館的創辦。乾隆皇帝第三次巡視南方到杭州時,一天他突然來了興致,微服私訪至城隍山遊玩。時值清明,江南多雨,遊山過程中,天突然下起雨來,乾隆只得到山腳一戶人家屋簷下避雨。這雨從近午下到傍晚也未停歇。乾隆又冷又餓,只好敲門向主人討吃。主人叫阿興,是杭州城裡一家飯店夥計,家境貧困,他同情敲門求食的來客,又拿不出好東西招待。便將中午時留下來的半個魚頭,加一塊豆腐和一點豆瓣醬,放到砂鍋中燉了又燉,又熱了剩飯,招待乾隆。乾隆吃後覺得比皇宮裡的山珍海味還可口。三年後乾隆第四次南巡到杭,阿興剛好失業在家,乾隆拿出二十兩銀子鼓勵阿興開菜館,並給菜館取名「王潤興」。乾隆第五次南巡到杭州後,以皇帝身份到「王潤興」菜館吃魚頭燉豆腐,使王潤興菜館名聲大振, 魚頭燉豆腐成了杭州一道名菜。

提起杭州知味觀,不少老杭州就會很自然地聯想到一籠籠熱騰騰、香氣撲鼻、一咬鮮汁四溢的小籠包子。其實,小籠包只是久負盛名的杭州知味觀眾多名點中的一道。像鮮肉小籠、吳山酥油餅等在1989年被國家商業部評為部優金鼎獎;蝦肉小籠、貓耳、幸福雙、糯米素燒鵝被評為省優產品獎。 1989年春節,知味觀隆重推出「知味點心宴」以八至十道點心為主,輔以西湖醋魚、叫化童雞、蜜汁火方、西湖蓴菜、龍井蝦仁等地道杭州名菜,更突顯了知味觀的風味和特色,為杭州的名點名菜餚增添光彩。知味觀在香港、台灣地區聲譽尤盛。到知味觀來的外國遊客更是對這裡的小吃和菜餚讚不絕口。他們把在這裡看到的、吃到的都當作古老的東方文化裝在了心裡。在杭州,除了美麗的西湖,這知味觀中道道精美的點心也給他們留下了難忘的記憶。知味觀素有「知味停車,聞香下馬」之美譽。今天,全新的知味觀,必將吸引慕名而至的國內外賓客。人們常到那裡去觀一觀,品一品,既能一飽口福,享受中華飲食文化之精妙絕倫,又體現著對「中華老字號」的一份厚愛真情。

每一座歷史老城,都會有一條或幾條與其相符的街市。清河坊這條街道濃縮著一個城市的千禧年歷史,見證著一個城市的榮耀興衰。我走在吳山下的清河坊歷史文化街區裡,看到的是白牆黛瓦、飛簷走壁,朱紅的門窗、青石板道路,清河坊像一幅水墨畫出現在面前。那明敞的天井,跌落有致的馬頭牆,昂然挺立的鬥拱,形像生動的三雕,威嚴中帶著幾分親切。建築為形、文化為魂,一些一度消失在人們視野裡的百年中醫藥老店,又出現在清河坊街上,逐漸形成了以胡慶餘堂為主線,以葉種德堂、保和堂、方回春堂萬承志堂等藥鋪為副線的中醫藥文化氛圍,很遠就能聞到的沁心潤腑的中藥味。街上還有捏泥人、拉大片,老舊皮影戲台,川流不息的人群永遠停不下來。千百年的積淀,清河坊的魅力已經深入人心,時光穿梭,歷史感依舊,歷史與現代、文化與創意在這裡交匯並行,共同演繹出獨具杭城魅力的人文商業街區,曾經的繁華正在延續。文化是清河坊的靈魂,從南宋開始延續下來的歷史文脈,傳承了千百年的熟悉場景,在清河坊再度上演,它是杭州悠久歷史的縮影。名人、老巷、舊居、百年老店交相輝映,這樣的歷史追憶,每個人都熱愛。