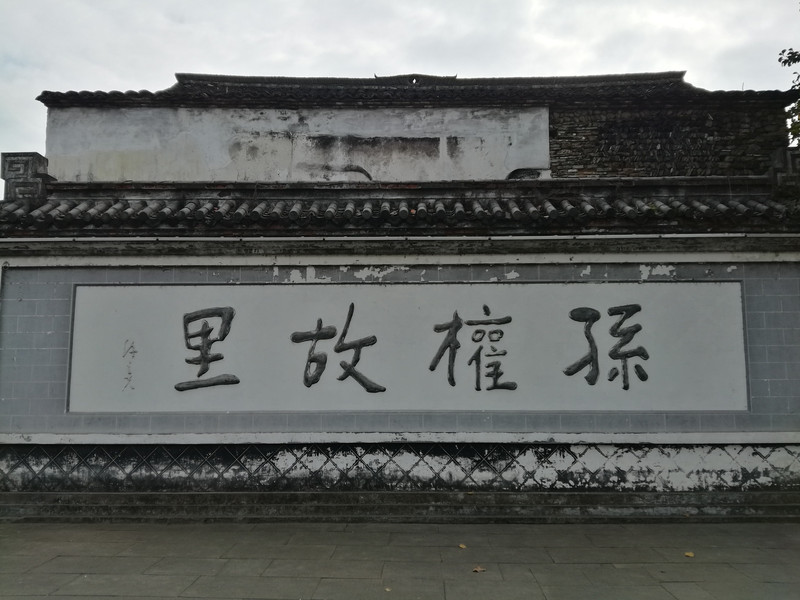

2017年11月12日,中午,我離開東吳文化公園,繼續開車前行,路上經過龍門古鎮,於是,我們停車到古鎮找個地方吃午飯,順便也逛一下這個著名的龍門古鎮。龍門古鎮位於杭州市西南方向,龍門山下的富春江南岸,據傳是三國孫權的故裡。村內以獨特的明、清古建築群聞名,是現今江南地區明清古建築群中保存較為完整的山鄉古鎮。古鎮四面皆山,大山頭盤踞於西隅,龍門山崛起於東南,剡溪與龍門溪交匯於鎮北,峰巒重疊,氣象萬千,東漢名士嚴子陵曾遊龍門,觀山勢異常,讚歎:「此地山清水秀,勝似呂梁龍門”,古鎮也因此得名。

「龍門」不僅是一個地理概念,更是一個意涵深厚的文化概念。三國時東吳大帝孫權的後裔聚居於此,已逾千年,繁衍至今已經到了65世,龍門全鎮現有兩千多戶,七千多人,90%以上的村民是三國東吳大帝孫權家族的後裔。千百年來,孫權的後裔們以勤奮、智慧,秉承著先祖開拓進取、勵精圖治的精神,把龍門打造成為了孫氏家族的「世外桃源」。經過各房一代又一代的建築,從一個大家庭的聚居地,形成今日的古鎮。古鎮建築以兩座孫氏宗祠為中心,共建有孫氏廳堂40多座,磚砌牌樓3座及1座古塔1座寺廟。鎮內屋舍房廊相連,長街曲巷連貫相通,鎮外的人進入鎮上,如入迷宮。到龍門古鎮旅遊,可感受到江南特有的民俗風情,領略孫權家族千年來所形成的濃厚的孫氏文化,飽覽秀美的龍門山自然風光,重溫嚴子陵遊覽時的詩情畫意。

龍門古鎮有一條長約400公尺的卵石古街,街上的卵石被歲月滋潤得很溫婉,兩旁的店鋪依稀可見古時的招牌,小店裡的光線都很暗淡,舊式的算盤、盛著糖果的玻璃瓶、還有紅紅的二踢腳,都擱在高大沉重的老式木製櫃檯上。店主人懶散地躺在搖椅上,隨著收音機伊伊呀呀哼著老戲。三、五個瘦削的老人,神情閒淡地坐在拐腳處的一塊光滑冰涼的條石上,據說村里的老人都喜歡在這裡話家常。在這些慈祥平靜的老人面前,世態的炎涼真的宛如過眼煙雲,或許可以頓悟:持而盈之,不如其已。守住已有的成功,就是人生最大的幸福。

龍門古鎮有江南地區保存最完整且極為罕見的明清古建築群。走進古鎮,看不到皖南徽商豪宅的金碧輝煌,也體會不到在拱橋下泛舟的水鄉幽情。到處是卵石鋪成的小路,還有以卵石作牆垣的民宅民居,暴露原木本色的寬闊的廳堂,處處散發著山村的粗獷與清新。這裡的古建築類型是非常齊全的,不僅有民宅,還有明代的磚砌牌樓,有塔、寺,有祠堂和數十座廳堂,這些功能各異的建築物在歷經滄桑和戰爭之後,至今保存完好,伴隨著古樟,小橋,溪流與古街,構成了古鎮獨特的風景。

穿村莊而過的龍門溪濡養著千禧年古鎮,歷史上的龍門溪是東西流向的。後來,耕讀世家祖先孫權第四十二代孫孫孟騫即孫伯玉,改龍門溪南北流向入剡溪。古鎮百姓以溪為軸,傍溪而築,濱溪而居,民風質樸淳厚,鄰里和睦可親,世襲耕讀傳家遺風。隨著時光的流逝,孫氏的興旺發達,現已形成街巷狹小、廊房相連的千年古鎮。溪水是從龍門山瀑布流下來的,水質很好,清澈見底。龍門溪穿鎮而過,將古鎮一分為二,不僅為百姓的生活起居、農田灌溉帶來方便,更重要的還有兩個好外,其實,由於古鎮街巷窄小,廊房相連,一旦發生火情後果不堪設想,龍門溪正好為取水帶來方便;另一個原因龍門溪就像八卦陣法中的生門,沿溪而下就可以走出古鎮了。古鎮民居沿溪高低參差,錯落有致,溪道兩岸自古沒有店鋪,謝絕了市儈習氣和商業的煩雜,生活在此處,清淡、安逸而單純,與嘈雜澩離,與紛亂無緣。行走其間,體悟山鄉古鎮的特有韻味,純樸和親情建構的和諧氛圍讓人流連。

進入古鎮景區,首先到的地方是校場,校場是古時候用來比武的地方,有了校場官府就在這裡挑選優秀的、武藝高強的人材,充實到軍隊中去。在校場中間是一個大大的太極八卦圖,太極圖就是一個圓,裡面畫著陰陽魚;相傳太極八卦圖,是古代聖人伏羲氏首創,在“五經”的“週易”中,有詳細的記載和說明。古人認為:無極生太極,太極生兩儀,兩儀生四象,四像生八卦,八卦生六十四卦,這是太極化生八卦的基本理論,屬於哲學範疇的。八卦圖是一個正八邊形,每條邊上都有一個特殊的符號。中國獨有的古老的太極八卦圖確實有著很宏奧的哲理,但是,由於年代久遠,古老的太極八卦圖對今天的人說來,仍是一個引人入勝的謎,太極八卦圖究竟是受了什麼啟發怎麼創造出來的?太極八卦圖有那些作用?創造出它來究竟是為了什麼目的?至今只有傳說和不確切的猜想,而無確鑿之實證。

孫氏一門自古多豪傑,吳大帝孫權馳騁場、平定江南、經略台灣,成就一代霸業。上溯春秋時,寫就《孫子兵法》的兵聖孫武,至近代偉大的革命先行者孫中山,都與龍門孫氏有著割不斷的血脈親情。厚重的家族史,凝聚成龍門濃厚的宗族文化氛圍,鏗鏘的祭文聲中跪拜的是每一個晚輩,屹立的是諸如「十八評事」孫祁,工部主事孫坤,長葛縣令孫濡、「七縣首富」孫潮,「山西第一廉吏」孫銜,巾幗英烈孫曉梅,這般動天地,泣鬼神的錚錚志士,他們構成是龍門有血有肉的歷史。

孫氏宗祠,還有一個名稱叫餘慶堂。孫氏宗祠是祭祖和議事的主要場所,整座宗祠佔地2570平方公尺。門前所立的旗桿,是清朝道光年間(1821—1850)拔貢孫秉元所立。左邊古樽上刻有“選拔貢舉秉元立”,右邊有“大清道光已酉科”。孫氏宗祠的大門,古時候也叫“正大門”,而旁邊兩扇就是偏門了。只有那些地位顯赫的人才能走正大門,而那些小官只能走偏門了。整座宗祠分門廳、正廳、後堂,旁邊兩間為偏堂,門廳裡有一個戲台,可見這個戲台是可拆可疊的組合型的,所謂戲台也是祭祖、演戲用的。正廳。古時候這裡是祭祖的主要場所,祭祖人春秋兩季,春季為二月初二,秋季為十月十九,每當這個時候都要在這裡擺上全雞全鴨,供祖宗享用。

思源堂,顧名思義,這是孫氏後裔飲水思源、懷念祖先的意思。它始建於明朝時期,現其整體風格上都是明朝時典型的抬樑式構造,其特徵是簡潔明快,敞亮大氣。 《孫氏源流世系圖》介紹了孫氏後裔的繁衍生息、繩繩繼繼情況。正中的一幅畫像便是孫鐘,孫鐘為龍門鼻祖,他在龍門一帶隱居種瓜,世人稱其為“瓜邱”。他為人孝順,當地流傳著一個孝感動天的傳說。據《富春龍門孫氏宗譜》記載:「孫鐘,漢靈帝時人,性至孝,隱居陽平山,種瓜為業,陽平山距縣南十五里,後漢孫鐘種瓜其上。年詣鐘獻瓜。鐘行之五十步之。顧得太早。真勝地也。帝孫權深受其祖父影響,對他母親也相當孝順,當時周瑜設計捉劉備,孫權因性格厚道孝順,順其自然而放了劉備,使劉備有了東山再起的機會。在《三國演義》中有「劉備東吳招親」這樣一段故事,說的是周瑜「賠了夫人又折兵」。旁邊還有六尊祖像,分別是孫權後裔的一些傑出人物。

義門是明嘉靖二十年 (1544) 建造的一座磚砌門樓,義門牌樓上漫澶的圖案,斑駁的雕飾,演繹出一個鮮活的「義」字,死板的封建族訓得以貼近生活的展示,生出流傳至今的動人故事。據《富陽縣志》記載,有一年龍門鬧災荒,朝廷命催皇糧,眼看百姓就只有背井離鄉一條路,義士孫潮站了出來,傾其家產,不僅代繳了全村皇糧,還以一千石稻穀救濟災民,他感人肺腑的義舉,讓朝廷、官府感佩。知縣將他的事蹟呈報皇上,孫潮得到了皇上的褒獎,被贈“義民”一匾,並造磚砌門樓一座。義門下所雕刻的是麒麟,代表吉祥如意;背面是仙鶴,寓意長命百歲。 「義門」二字,明代知縣奚樸題寫。

義門不光是一座有形的建築,更是一座無形的豐碑,它使「樂善好施」、「積善行樂」成為鐫刻在龍門人心底的操守,使「積善人家慶有餘」成為孫氏家族千百年矢志不渝信奉的持家之道。主人孫潮,被稱為「左腳踏銀,右腳踏金」的人。曾有人說孫潮一步踏地,可以挖地三尺。義門前面的鵝卵石圖案,就是這寓意。孫潮雖家財萬貫,但仍是粗衣淡飯,樂善好施。又因孫潮是孫權後裔第三十八代孫,排行四十五,便稱「四十五阿太」。關於他,流傳在人間的故事很多,有「獨造南門埠」「造假西湖」「火燒緞子行」「十裡碗片路」等。旁邊的積善堂也是為了紀念這個「四十五阿太」而造的。這個廳屋為三房,牆上這些塗上去的樑柱據說是一筆千金了,因為古時候,每根柱子要收稅,因此就乾脆把樑柱畫在牆上,既可以省錢,又可以講派頭。

工部是明朝的六部之一,居第六位,所以叫門匾上刻有「冬官第」字號。工部相當於現在的建設部。孫坤畫像兩側是造船任務完成之後皇帝嘉獎孫坤、孫坤父母及其妻子的聖旨。正廳懸承恩堂的匾額,東吳大帝孫權第四十一代世孫-孫坤,曾為鄭和下西洋立下了汗馬功勞,建造艦船,被明成祖朱棣嘉獎,孫坤的後裔獲朝廷的恩準,在承恩堂前建造了工部,也是為了子孫後代牢記祖先的功績。承恩堂是傳承皇恩的意思。工部也是為了紀念孫坤的功績,經皇帝特批恩準,由孫坤後人所建造的紀念性建築。工部有根柱子特別奇怪,下邊半根柱子扭過來了.椐說當時有個大力士為了顯示他的力氣之大,一掃地把這根柱子給掃扭了過來,連這個石樽也扭了過來。而科學的解釋,這根柱子用的木材是楓樹,上面的柱頭是被梁所固定住的,又因木材潮濕,因此,就形成上面正、下面彎的特殊形狀。

清代建築鹹正堂(又稱百步廳),又叫光裕堂,分前、中、後三部分,後廳氣魄最大。百步廳的結構在龍門所有廳堂中算是獨特的,走進八字台門,它的正廳與後面的鹹正堂面闊一樣,但正廳前簷為九間長廊,長廊也有面闊九間的天井,卵石鋪就,氣派寬宏,故又叫敞廳,正中一間,橫樑的跨度九米,縱向有三進,從大門進去,穿過兩個天井,到後簷風火牆為止,剛好是一百步,故名「百步廳」。以腳步來測量廳堂的長度,百步;用時間來測量廳堂的長度,百年。百年的歷史讓廳堂中的腳步,走得蹣跚。百步廳長廊獨特的建築構造依在,恢弘大氣的建築面貌依存。但滄海桑田,歷史展現了它無情的一面,鹹正堂的斷垣殘瓦,述說著古鎮呵護的不易,文化遺存在現實破壞和自然侵蝕中,顯得很脆弱。這給了世人一個嚴峻而急迫的課題,如何讓我們的歷史文化遺產更為久長的留存?留住歷史,就是留住我們自己的根。

硯池形如一方硯台故而叫「硯池」。明哲堂原為龍門孫氏最興盛的一房,子孫繁衍,且多為青壯年,考取功名,外出做官的人不少。 「耕讀傳家」一直是明哲堂的農訓,明哲堂內早就辦有書塾,讀書的人較多,常常是朗讀聲此起彼伏,課餘休息,硯池就成為了孩子玩耍嬉戲的好場。一泓清水,輕風拂動,泛起層層漣漪,水草、鳥禽點綴其間,更富靈性。月上枝頭,倒映出的依然是那輪千年前的明月,空靈、清幽。宛若一方大硯台的池水,昭示著讀書乃是家族的最大希冀所在,沒有比高中狀元,考取功名更能光耀門楣的了。藉用自然之物寓示家族信條,這是何等的刻骨銘心。掬起一捧清泉,映出的是一代代讀書人,背負著家庭、個人的前程,寒窗瀝血,宵夜旰食。

世德堂建於明末清初,堂主人是孫權第四十四孫孫念陽所建,號綠葉,是一個善於經營的商人,出資舉辦了不少公益事業,如建同興塔、句留亭、名宦祠、文昌閣,挖掘尚古堂深井,解決村民飲水用水,改道龍門溪,都是以他的財力作為後盾而辦成的,造福全村百姓。世德堂面闊三間二弄,前有天井花壇,大門位於東首、朝南,廳後退堂原設有香火堂。正廳東西側為民居,西側有暗弄,稱“邊門暗道”,為下人的通道。世德堂有三房:華房、國房和儒房,所以堂匾為「華國儒宗」。

舊廳,又叫「子孫廳」。這是一棟明代建築,它是龍門最早的一個廳,因時間早,已說不出廳名,所以叫它舊廳。這裡也是老人消遣、聚會的場所。在上半村有一個舊廳,已毀。這裡有一件有趣的事,此廳建於明代,那時也要繳房產稅,以廳堂中的柱子多少來定,為了減輕稅賦,舊廳中的柱子就盡量減少,但為了看起來不止顯得單薄和寒酸,又在兩邊牆壁上逼真地畫出柱、梁,現在還能依稀可見。下半村的舊廳也叫「子孫村」。由於龍門鎮子大,孫氏後裔人多,出生男丁也多,一個「子孫廳」燈籠掛不下,故上半村另有一下「子孫廳」。不同的是,下半村舊廳、子孫廳同為一個廳堂,上半村舊廳、子孫廳分屬不同的二個廳堂。

慎修堂(又稱百獅廳),百獅廳的雀替、樑柱的木雕,都為獅子,有一雕一獅,也有一雕數獅,有母獅和小獅,有的咆哮,有的威嚴,有的和藹,形態各異,栩栩如生,不多不少正好一百隻,「百獅廳」一名由此得來,在浙江古代建築中別具一格。百獅廳前的天井也很寬闊,也叫敞廳。

前為門廳,後為正廳,中間有天井,兩側為廂房,門廳後簷及廂房前簷及正廳前簷之間的簷枋交接點施以垂蓮柱,雕成花燈狀,梁架構件皆雕刻精緻。百獅廳叫前敞廳,百步廳叫後敞廳。百獅廳連同百步廳、百花廳,俗稱“龍門三百”,與附近的鹹正堂、瑞微堂、道豐堂、神主堂構成典型的井字形結構的建築群,是龍門古鎮最大的建築群。可惜道豐堂、神主堂已毀,否則從鹹正堂到百獅廳一路走來都在屋簷下,真正「雨天可以不打傘,晴天可以免曬日頭」。

餘蔭堂又叫官房廳,其主人為孫濡。孫濡明朝嘉靖年間選貢,任河南長葛縣縣令。長葛縣是風沙鹽鹼之地,常遇旱災,民無以為生,孫濡回鄉傾其家產購置抿作物蕎麥籽,運到長葛賑災,並親自傳授播種技術。但天旱無雨,播下的蕎麥籽就是不出芽。於是他對天長跪,以「寧可來我子孫,不可滅我子民」的震撼人心的祈句,上蒼為之動容,普降甘霖,蕎麥豐收,救民於災難中,當地人都把這種蕎麥叫作「孫公麥」。

明哲堂,佔地面積940平方公尺。明哲堂樑柱結實,幾乎無雕飾,原木本色,展現樸實敦厚的風格。這裡不僅是舉辦紅白喜事的地方,更是逢年過節迎龍燈、跳竹馬、跳獅子的場所。正邊兩廳及後堂,環以本房成員住宅,是典型的廳屋組合院落,穿堂過戶下雨天跑遍各家不濕鞋,外地人進入戶內如同如入迷宮,東西不辨。

慶錫堂建於清潮嘉慶年間,門外有開闊的道地,用牆圍成封閉式的庭院,這一帶是龍門古廳堂最密集的地方之一,而且大多數廳堂,現在還留存,慶錫堂後面空地原為懷珍堂,是整個建築群的核心。慶錫堂內的「叔侄聯科」匾耐人尋味,為民國時該房的孫秉壽及外甥孫鼎存同科考取法官所製匾額。

在龍門古鎮一大片白牆黑瓦、具有濃鬱江南風格的建築群中,有一幢馬頭牆高聳、樓屋參差的民居,它是革命烈士孫曉梅的舊居。孫曉梅(1914-1943),女,乳名小妹,又名小蠻、肖曼,浙江省富陽龍門人,出身於封建大家庭,原名小蠻,後讀唐詩“楊柳小蠻腰”句,知小蠻為白居易之歌姬,遂改為肖蔓。鵝卵石鋪就的古村道,清澈的龍門溪水從屋旁潺潺流過,1914年,孫曉梅出生在這個院子裡。西邊的小廂房,就是她的閨房。這是一個幾代書香的大家庭,孫曉梅從小十分喜歡閱讀詩書,受當時新思想的影響,嚮往民主和進步。高小畢業後,應聘至馴雉小學任教;1938年10月,化裝投親難民,至皖南涇縣參加新四軍教導隊學習,結業後,在薛暮橋任組長的農村經濟調查研究小組工作;民國29年7月,調澄西做民運工作,9月加入共產黨;隔年1月,調鎮江縣委任婦女部長;皖南事變後,鎮江東鄉形勢緊張,原大港區委書記出走,由孫兼管大港區委工作,經常往返於日偽據點附近,發動和組織群眾;中共長江工委成立後,任工委委員,以孩溪為基點,負責路北特委及其下屬長江工委之間的政治交通工作;。民國32年3月,孫曉梅奉命至鎮句縣寶華區搞秘密交通,奔波於下蜀、龍潭一帶,多次護送幹部渡江;同年5月初,護送姚耐等同志北渡,在返回途中,在句容縣營仿鎮被日本憲兵隊的特務人員所捕。日本憲兵小隊長本木設宴“招待”,妄圖誘降,孫曉梅掀翻酒席,大罵鬼子,日寇惱羞成怒;不久,被押到南京龍潭老虎山凹,被剮掉乳房,殘酷拷打,孫曉梅堅貞不屈,英勇就義,年僅29歲。誠德堂建於清初,家鄉人在這裡建造了“孫曉梅烈士紀念館”,以紀念烈士的精神。當年曾與烈士共事的我國著名經濟學家薛暮橋書詩一首,以表達對烈士的懷念:「二十年華運幄帷,文精武壯女中魁。昔日灑下一腔血,今朝騰起千枝梅。

關帝廟是紀念三國蜀將關羽的,據史料記載,關羽是被孫權大將呂蒙設計捕殺的,怎麼孫權後裔也給他立廟紀念呢?其實,關公在傳統人民心中已是忠義的化身,亦稱關公為武財神,在民間廣為流傳著「單刀赴會」、「人在曹營心在漢」等佳話。

太婆橋是龍門溪由南向北六座橋的第二座。其橋名來歷有個傳說:上官山里有個新娘出嫁,送親隊伍來到龍門溪東邊,這時太婆橋正在修建,還有最後一塊石塊沒有鋪上,工匠和村民們攔住了送親隊伍要新娘子說一句吉祥的話,好在新娘聰明,腦筋一動就說出一句話「新新娘子新新橋,千年太婆萬年橋。」眾人拍手稱快,工匠連忙鋪上最後一塊石塊,送新娘過橋。從此這座橋也被叫做“太婆橋”,而且新娘出嫁從太婆橋上經過也成為當時的一種風尚。

石扶梯,其實為廊樓,兩邊可住人,中間為走道,左右也有長凳。這裡可是老人們聯歡聚會的場所,上方“欽褒純孝”,俗稱“孝子牌”,為紀念孫銅所立。此匾立於清雍正八年。

古鎮老街,古鎮老街長約一千米,舊時商賈雲集,甚為繁華。明清時期,陸路交通還不發達,古鎮是溝通浙東與浙西,浙南與浙北、蘇南、皖南的陸路交通重鎮。明嘉靖年間至清康乾盛世,就是龍門孫氏子孫「半列儒林,鹹饒富有」的鼎盛時期,後來因浙贛鐵路的開通,公路貫通各市縣,商業中心逐漸北移,古鎮開始衰落。但世代經營的古建築群,象暮年的老人,仍蒼勁硬朗地矗立著。這段古街,曾經被許多著名導演選中,《濟公》、《流亡大學》、《書劍恩仇錄》等許多電影都在這裡拍攝外景。

龍門古鎮保存自明至民國時期不同風格的大小祠堂、廳堂、民居、古塔等,成為一個較完整的明清古建築群落。龍門村歷史上曾建有60餘座廳堂,現存有30餘座。古建築群佈局嚴密多變,是江南古代宗族聚居形態的典型反映。整個古鎮由眾多以廳堂為中心的居住院落組合而成,簡稱廳屋組合院落。一座廳堂為一房或一小家族的祠堂,以此為主體,環以住宅,築起高牆,成為龍門孫氏總族下一房一支的居住點。 《孫氏宗譜》載:「孫氏千有餘家,各房聚處皆有廳以供閔房之香火」。

繁囂、熱鬧是老街的主題。這條長近三里,寬三米許的街市歷來繁華,尤其是明嘉靖至清康乾盛世間,龍門孫氏“半列儒林,咸饒富有”,更使老街成為商賈雲集、店鋪林立之地。其間店鋪多為前店後坊、前店後居,商業活動的忙礙與勞作之餘的閒適相得益彰,凸現山鄉古鎮明清街市的獨特韻味。龍門歷來以農耕為本,作為唯一的商品交換場所,老街為靜謐、內斂的古鎮增添了別樣的風采。

青山環抱,溪流淺唱,村中酒香濃鬱、風情宜人,村外稻花飄香、鳥語傳情。區別於水鄉風光,不同於園林景緻,龍門自有一番別樣的鄉野風情,農人、農具、農田,譜寫出一首渾厚、悠揚的田園牧歌。辛勤的耕耘、勞動,換來的是五穀豐登、豐衣足食,使生活無虞。院落內是精緻、恬靜的廳堂,院落外是寬闊、粗獷的鄉野,田園生活和鄉野情趣兩相交映,互為補益,龍門人因此細膩而不矯情,豪放而不蠻直。

龍門之美濃縮在青山綠水間。古鎮背靠龍門山,山勢巍峨雄渾,樹木蔥茂盛。發源於龍門山瀑布的龍門溪,穿村而過,淙淙汩汩,匯入剡溪,潺流廿裡進富春江。慈祥、蒼老的太婆橋與那百年古樟見證了滄桑歷程,千百年不變的是一個旋律,潺滄聲伴奏著靈動的田園生活,「小橋、流水、人家」繪就的是一幅「天人合一」的和諧畫卷。受龍門山嘉樹庇蔭,得龍門溪麗水滋養,觀雄山之佳色,聞秀溪之清音,龍門盡染靈氣。

數百棟的明清古建築分佈於龍門古鎮各處,深長的弄巷,幽靜的庭院,構成了龍門的基本單元。數百幢明清古建築密匝匝地樹立於古鎮,一條條鵝卵石鋪就的弄巷連著廳堂、民居,整個龍門古鎮就如一張龐大的蜘蛛網,宛若迷宮。這或許就是孫氏家族有意而為的深不可測的意境,也把防禦意識融進了尋常的生活中。一個宏大的防禦設施,孫氏骨子中留存著東吳尚武的基因。而在深巷的那端,幽居之所,卻是別有洞天,百姓的日常生活都在五彩繽紛地上演,柴米油鹽,酸甜苦辣,讓生活有滋有味。

龍門古鎮是孫武的第二十世孫孫鐘從東梓關遷到這裡之後,逐步形成的,已有千餘年的歷史了,這裡保存了較完整的明、清古建築群,為江南所罕見。一石一巷,有直有曲,百年留存,一門一樓,明清諸色香,淡化有史意,龍門特有的外觀,已經使人沉浸使人穿越歷史;一字一雕,凸現過往的喻意,一水一溪,流動著古今的喜悅和辛酸;一堂一祠,遺留輩輩的香火和偉業。我們徜徉其間,便是體會領略些許苦樂和史識,以填塞空荒的心靈,對照古人的輝煌,我們應該多記錄,多學習,多思考,多努力。