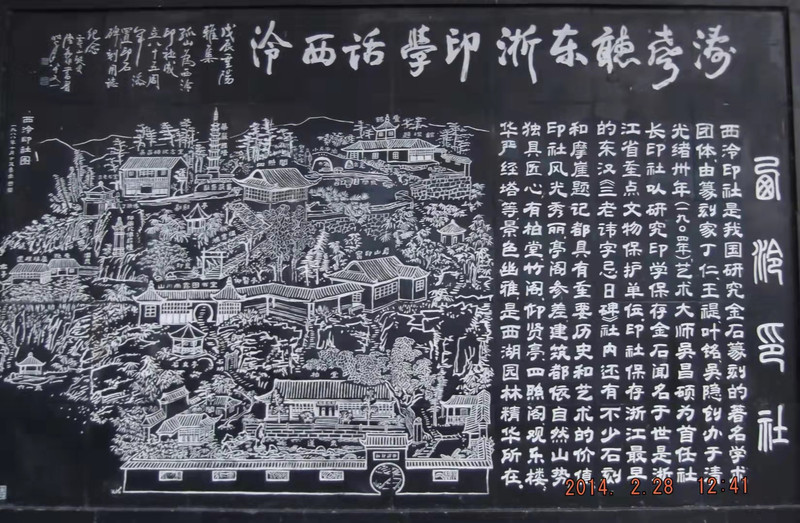

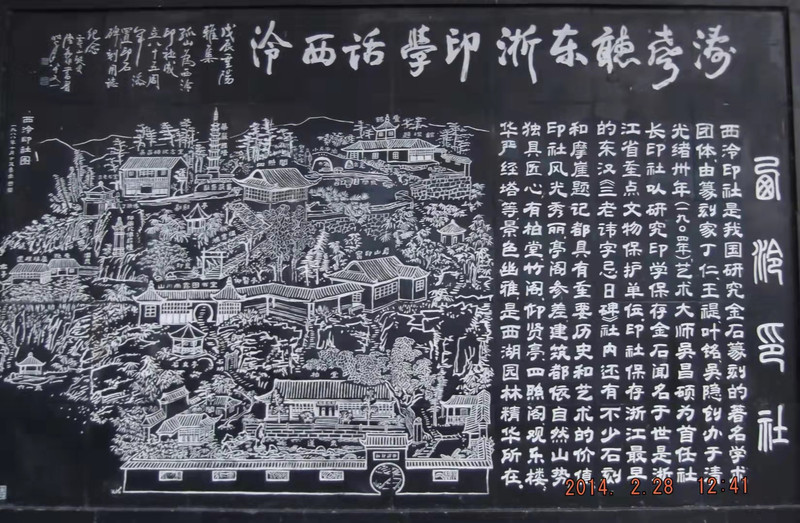

2014年2月28日,下午,我遊覽完畢中山公園,來到了與公園緊鄰的西泠印社。西泠印社坐落於西湖景區孤山南麓,佔地7088.86平方米,建築總面積1749.77平方米。社址內包括多處明清古建築遺址,居山而建,由上、中、下三部分組成,各具特色,與周圍環境融為一體,人文景觀與自然景緻互相映襯,構思佈局極為精巧,園林精雅,景緻幽絕,人文景觀薈萃,有「湖山最佳處」之譽。西泠印社是中國成立最早的著名全國性印學社團,以「保存金石、研究印學,兼及書畫」為宗旨,是海內外研究金石篆刻歷史最悠久、成就最高、影響最廣的學術團體,以篆刻書畫創作的卓越成就和豐富的藝術收藏享譽海內外,被譽為「印學研究中心」、「天下第一名社」。

西泠印社大門青石月洞門上橫匾「西泠印社」四字行書為著名書法家沙孟海書寫。西泠印社創立於清光緒三十年(1904年),金石研究與發展正處於鼎盛時期,眾多的金石名家,有志於弘揚和發展國粹,在杭州的篆刻家王福庵、丁輔之、葉為銘、吳隱等人相聚西湖孤山南麓西泠橋畔,研討印學,發起創建,在孤山數峰閣旁買地築室,創立印社,「人以印集、社以地名”,取名“西泠印社”,吳昌碩為第一任社長。印社保存浙江最早的東漢《三老諱字忌日碑》,社內有不少石刻和摩崖題記,都具有重要歷史和藝術的價值,印社風光秀麗,亭閣參差,建築都依自然山勢,獨具匠心,有柏堂、竹閣、仰賢亭、四照閣、觀樂園、華嚴經塔等,景色幽雅,是西湖園林精華所在。 /p>

進入印社月洞門,在門的左側、柏堂前面,有一方形水池,現名“蓮池”,原名“小蓮池”或小方壺。池中種睡蓮養紅魚,在池左側立假山,假山上刻有印社社員李伏雨篆書 「蓮泉」二字。蓮池前方條型獅鈕石刻印章,其實是《西泠印社建社八十五週年紀念社員題名》紀念碑,四面刻有參加建社85週年(1989)慶典活動的134名社員題名手蹟。在印社初創的十年,四位創始人團結同仁,修啟立約,發展社員,集資、規劃,“買山立社”,先後建造了“仰賢亭”等九處園林建築,印社初具規模,並開展了集會、展覽、收藏、出版等一系列活動。印社精英雲集,李叔同、黃賓虹、馬一浮、豐子愷、吳湖帆、商承祚等均為西泠印社社員,楊守敬、盛宣懷、康有為等為贊助社員。此後二十餘年,西泠印社迅速發展,聲望日隆,逐步確立了海內金石書畫重鎮的地位。

柏堂是杭州西泠印社第一建築群中的主要建築,因堂前兩棵古柏得名,據《咸淳臨安志》載:「陳文帝天嘉二年建廣化寺,寺有當時所植二柏,其一已枯矣,然堅悍如金石,愈於未枯者,僧志詮釋作堂於其側名曰柏堂。蘇東坡有詩詠之,「道人手種幾生前,鶴骨龍姿尚宛然。雙乾一先神物化,九朝三見太平年。忽驚華構依岩出,乞與嘉名到處傳。此柏未枯君記取,灰心聊伴小乘禪。門旁有對聯“舊雨新雨西泠橋畔各題襟溯兩漢淵源籍徵鴻雪,文泉印泉四照閣邊同剔蘚挹孤山蒼翠合仰名賢”,對聯由沙孟海原撰,後由社員胡宗成所撰,沙孟海書,聯中題襟、鴻雪、文泉、印泉、四照、剔蘚、仰賢等詞均為印社中著名景點。柏堂現在主要作為西泠印社社史陳列和金石書畫展覽、交流場所。

走進柏堂,廳堂坎窗間嵌有大型人物畫屏風,屏風上方懸有「柏堂」匾額,為清代文學家俞越手書,題額雲:「柏植於陳,堂建於宋,年久跡淹,因建蔣公祠得其故址,築堂補柏,為書此額。屏風畫中人物為印社四創始人及前後五任社長,以西泠印社孤山社址為背景,人稱“西泠先賢圖”,為印社社員吳永良所畫。大廳中間的柱子上懸有對聯,為方介堪題:「訪三老碑亭東漢文留遺跡在,問八家金石西泠社近斷橋邊」。柏堂內陳設依江南廳堂佈置,家具多為仿明式,配以木刻對聯、各式繪畫。柏堂兩側則陳列有印社歷史及影響介紹和印社四位創始人和前七任社長的生平介紹。

竹閣位於蓮池左側、柏堂右前方,竹閣是一座坐北朝南面闊三間、時宜深三間的清式建築。正門額枋上「竹閣」二字匾額,是浙江著名書畫家諸樂三先生篆書。兩旁楹聯「以文會友,與古為徒」由丁上左撰寫,是已故副社長王個簃先生的行書。竹閣的歷史能上溯至唐朝。竹閣,最初為白居易所築,他的《宿竹閣詩》:「晚坐松簷下,宵眠竹閣間。清虛當服藥,幽獨抵歸山。巧未能勝拙,忙應不及閒。在白蘇二公祠未建之前,這裡是杭人最早用來獻典白居易的地方。宋時這裡又增掛林和靖、蘇東坡二像,一併祀之,稱“三賢堂”,宋紹興時三賢堂遷往北山。後閣廢,明嘉靖重建,清光緒二年(1876)又重建。

印人印廊位於柏堂之西,在建築構造上東與竹閣相連,是一面闊五間的建築,廊內共展示自明清至現代的名家印蛻47方(含邊款) ,有文彭、何震、高鳳翰、汪士慎、丁敬、蔣仁、黃易、鄧石如、巴慰祖、陳鴻壽、趙之琛、吳讓、趙之謙、吳昌碩、齊白石、喬大壯、李叔同、沙孟海、傅抱石、方介堪、來楚生等40餘人的篆刻作品。印人書廊位於柏堂之東,在構造上和印廊稍有區別,是為雙凹字形的六開間建築,廊內的主要展示書法刻石,計有丁敬、蔣仁、奚岡、黃易、鄧石如、陳豫鐘、陳鴻壽、吳讓、趙之琛、錢松、徐三庚、趙之謙、吳昌碩、黃牧甫、馬衡、張宗祥、沙孟海等著名印人的書法作品17件。在保護手段上與印廊內的刻石一致,罩有鏡框。廊間有美人靠可供遊客休息之用。廊前有細流流向蓮池,廊的入口端有太湖石小橋與入園小徑相連。

中國古典園林的妙處正在於它的不定性,一切安排若似偶然,在不經意之中得到最大的滿足。西栢印社就是如此,我從東西兩側的書廊穿過栢堂之後,來到了栢堂北側的一小塊空地上,此時一大塊自然山體呈現在面前,站在山下仰望,岩石嶙峋,花木扶疏,館閣錯落,山腰上建築物的飛簷翹角在雞爪槭和桂花的掩映下若隱若現。中間的道路起點處於與柏堂同一條軸線上,也是全園的南北軸線,道路走勢卻最為曲折。東面石徑植有修竹,石竹相映,古意濃。上山台階,緊靠印人書廊,路旁有一仿龜鈕刻石石章,上面刻的是「金石壽,西泠印社八十五週年紀念,一九八八年十月五」。釋文:金石壽落款:西泠印社八十五週年紀念,一九八八年十月立。

柏堂後西側石徑口有石坊一座,石牌坊是1923年印社成立二十週年時所立。石牌坊應是原來的正門,石級蜿蜒,引人入勝。石坊高3.3米,寬2.19米,額枋上隸書“西泠印社”為安徽桐城張祖翼手書,石柱篆書楹聯“石藏東漢名三老,社結西泠紀嵬年。”,由西泠年。”,由西泠年。創始人之一的丁仁撰,另一創始人葉為銘篆書。在牌坊腳下的山岩上,有一行不規則的楷書摩崖石刻:「漸入佳境。」四個字。

前方竹林中的毛杉木六角亭就是石交亭,石交亭右上岩壁刻有篆書「靜觀」二字,1983年由社員李伏雨所書。石交亭是1912年由西泠印社創始人之一葉為銘提議建造的,社友來社,多在此觀賞賞石,交流心得,以石交友,是印社初創時期建築之一。石交亭取名寓意“結交金石”之意,王毓岱撰《石交亭記》言“所謂印人者,皆石交也。所謂社友者,亦石交也”,“交石如交人”,“交人如交石」。寓意「結石之交」。仿蘇東坡“可使食無肉,不可居無竹”句,稱“寧可肉不食,不可交無石”,曰石交亭。現石交亭為毛杉木六角亭,亭內正中放置一張石圓桌和四條石鼓凳,供遊客休憩之用。亭額為印社社員賴少其所題「石交亭」三字魏碑。杭人王毓岱《石交亭記》曰:「宇宙間萬物惟石最古,自有天地以來便有此石,惟石不能言而好古者咸願與之交,所謂印人者皆石交也。琢之、磨之,攻之、錯之。

在石交亭上方不遠處有一排敞開的建築群,中間的那座便是山川雨露圖書室了,匾額係清代文人翁方綱手書,楹聯為清末著名外交家、書法家陶在寬手書: 「湖勝瀟湘,樓若煙雨,把酒高吟集遊客;峰有南北,月無故今,登山遠覽屬騷人。 ,涵蘊情味,耐人品玩。山川雨露圖書室建於1912年,是印社初創時期建築之一,是印社諸子及同道集印、藏印、論印、研討學問之場所。清翁方綱有聯題《常熟消遙遊》:「山川雨露圖書室,風月琴樽水竹居。」擇前句移用之。 1956年闢為西泠印社金石書畫供應部,現作為印社產業經營用房。

山川雨露圖書室的東側是仰賢亭,仰賢亭是明代古蹟,印社初創時期重建,是西泠印社的第一個建築物,由此始向四周漸次開拓。早期為清明、重陽兩節社員祭典之地。創始人葉為銘博考志承,追蹤往哲,題額曰“仰賢”,承襲了明天順間胡郡守所題舊名。仰賢亭西側圓洞門門楣之匾額「仰賢亭」由王個簃書,南牆外「仰賢亭」匾額由沙孟海書,東側圓洞門門楣之匾額「仰賢亭」由趙樸初題寫。仰賢亭為封閉式建築小品,粉牆黛瓦,古樸雅緻。仰賢亭面積不大,飛簷鬥拱,小巧玲瓏,南面進出,外襯一對開護欄,高約一米,兩旁各有一半圓形洞門可進出,可使亭內一年四季沐浴著西湖的陽光雨露。亭內文化展陳豐富,有丁敬、金農、鄭板橋、趙之謙、釋達受等二十八印人畫像碑及丁敬身大像碑嵌諸壁間,以申景仰。仰賢亭正中安置有一張石圓桌、一張石凳。石桌周圍長約八尺五寸,邊緣厚約三寸,上面刻篆書銘文一篇:「龍泓印學開南宗,一燈相續傳無窮,二篆八分校異同,和神如坐春風中。亭內兩圓洞門旁行書十四言聯由金鑑書:「先生扇蓮社清風刻畫六書負鴻博,勝地是桃溪深處淵源一派溯龍泓。」

阿彌陀經幢位於歲青岩西南,西泠印社遁庵東,小盤古北岩石上,經幢為六角形攢尖頂石柱狀,高110公分。 1923年6月,由吳隱之子吳熊捐資建造,印社將弘一大師所書「阿彌陀佛經」勒於石柱上,每面八行,每行39字。幢下有石刻吳隱題行書“隱閒”,款識為楷書三行,12字。該經幢是我國佛教文化和書法藝術的重要史蹟。 1917年,勒李黸堂遺篆(1862年書)「留雲」二字,款楷書二行。石刻篆書「芋禪」二字,為俞曲園1881年書,跋語隸書,6行,行12字,「刻此二字於石上,用鄴侯故事也」。芋禪,俞曲園書。釋文:芋禪。笠雲上人卓錫孤山,鵯堂翁月必數至,因築室以居之,同人聚謀,刻此二字於石上,用鄴侯故事也,時光緒七年七月,相度其地者徐琪、王廷鼎、孫瑛、陳祖昭、蔣學溥,書之者曲園居士俞樾。

遁庵位於小盤谷以西的平坡上,建於1915年。遁庵是西泠印社創辦人之一吳隱的別號。吳隱「於印社迤西隙地得虛堂數楹,祀吳之光世泰伯仲雍季扎於其中,名曰遁庵」。庵堂柱上有一隸書六言聯,為張祖翼所寫:「既遁世而無悶,發潛德之幽光。」正是承吳隱之意,言有才德的君子擅甘心退隱,就沒有煩悶之虞,並且能繼續發揚大德。門旁兩側有聯,丁上左撰:「趣洽情自超信知翰墨有真樂,造極境忽闢漫從詩畫記因緣。」遁庵現在是展廳。在印學範疇上,吳隱有四項成就:一是治印風格遒上,二是他為我國以至全世界的印社之鼻祖西泠印社的創辦人之一,三是創業潛泉印泥,四是創辦以西泠印社為名的我國第一本印學專業出版社。

還樸精廬位於遁庵的西側,楹聯:「君子好遁,彌勒同龕」吳昌碩書。亦樸精廬建於1919年,為吳隱之孫吳善慶捐資修建,首任社長吳昌碩為其篆額題記「以還樸名之」。潛泉邊西黨三楹,祀吳延陵季子,蓋吾宗碩德繼美泰伯者。距千數百年,雖華冑遙遙,吾祖訓認樸為主。從孫善卿,賦性誠篤,恆認樸之一字自勗勵,來此瞻拜,憩於斯廬,因認「還樸」名之,扁餘篆題,亦扳本返始之意也。款識:己未皋月,吳昌碩敬書並識。鶴印:倉碩、俊卿之印。還樸歸真,正切合了大師心意。

潛泉位於遁庵後,峭壁下方,潛泉是印社創始人之一吳隱的號。潛泉開掘於1915年,“泉湧如沸”,吳昌碩故以“潛泉”名之。 「潛泉」吳隱書,隸書,字徑50公分。潛泉以西崖壁,勒吳昌碩篆書《潛泉銘》。釋文:如竟一泓,脈絡海深。照人形容,照人腹心。道在斂波,清極聞音。飲彼潛泉,銘以用鍼。吳倉碩為石潛銘。潛泉北坡上,立吳隱石刻坐像。吳隱及其子孫在西泠印社建造的房產,後來都是由西泠印社所有的。吳隱在世時,部分房產用於祭祀吳氏先祖,吳家祠堂有吳隱、吳善慶祖孫還造有吳泰伯半身大象、吳延陵季子像、吳歲青像、吳鑑亭像、吳石潛像。現在這些像大都已毀,只有吳石潛石像至今端坐於西泠印社。

鑑亭位於遁庵西邊牆下。 1919年,由吳善慶捐資所建,以父字題之,並為文申其義。吳善慶撰《鑑亭記》以記之。亭依墈而立,朝外一面有玲瓏翹角。亭頂為木結構,上覆蓋瓦片。立有四石柱,後兩柱配有矮欄。亭內匾額「鑑亭」二字,朱祖謀書。石柱上有一隸書七言聯,葉為銘1920年冬題書:「樂石吉金以為鑑,蒼官青士伴斯亭。」內石碑旁有聯,吳隱撰,吳昌碩題書:「攬景鑑湖同,鷗鷺盡堪尋舊情侶;成仁泰山重,松筠猶自仰清風。至於天之物之清且平者,莫鑑若。故昔賢恆以鑑喻水。宋人賦水調,多出鑑湖。吾甚愛“千公頃翠匳開口口”,言其廣闊焉。

漢三老石室位於觀樂樓南面,文泉西,建於1921年,室內藏有自漢魏以來至明清各代的原始石碑十多塊,其中《漢三老諱字忌日碑》是現存最古老的漢文石質碑刻,此碑立於距今1900多年的東漢光武帝時期,碑高93厘米,寬42厘米,共存217字,碑文是一位「三老」及其後兩代人的名諱與忌日。漢代的“三老”,是一種掌管教化的虛職,鄉、縣、郡都設有,並非正式的官員編制,而只是榮譽尊銜。 「三老碑」是一位名叫「通」的三老,其孫子「邯」所立,目的是讓後代子孫在言語文字上知所避諱,並且記住祖先的德業,曉得祖先的忌日,便於後人祭祀。這塊價值連城的石碑,命運多舛,西泠印社透過多發努力,以重價贖回石碑。為了保護文物,隔年又修築石室存放石碑,吳昌碩親撰《漢三老石室記》紀錄前後事由。 「競傳炎漢一片石,永共明湖萬斯年”,如石室楹聯所書,這一珍貴石碑文物,連同保護國寶的愛國義舉,都長久地在此留存。北面石柱上有一聯,由朱景彝1924年題:「東漢文章留片石,西泠翰墨著千秋。」漢三老石室整體外形仿吳越寶篋印經塔(阿育王舍利塔),重簷攢尖頂,頂部又是一個小型的石質寶簧印經塔,造型結構是僅有孤例,在建築藝術上有很高價值。石室門楣有匾額“漢三老石室”,楷書,馮煦1923年書。中門旁有楹聯兩幅,中間一副為丁上左撰,黃葆戊1925年書:「競傳炎漢一片石,永共明湖萬斯年。」此聯外還有一聯,1924年張鈞衡集葩經。上聯“我思古人有扁斯石”,下聯“其究安宅莫高匪山”。漢三老石室1922年秋天建成,以庋置漢三老石而名,吳昌碩撰稿。後陸續收藏魏、週、唐、宋、元、明、清等時代的碑刻及石鼓文、畫像石等。

歲青岩位於漢三老石室之下,歲青岩取名於1918年。西泠印社創始人之一吳隱及其從孫吳善慶為表其先世歲青公之德在岩石處勒文述之,名歲青岩。首任社長吳昌碩為其篆書。 「歲青岩畔草青青,臺榭幽深花木馨。且喜銷殘文物後,猶留印社鎮西泠。」歲青岩外側支撐觀樂樓的石柱上有楹聯一副,1933年童大年題書:「西泠印結千秋社,東漢石傳三老碑。」

丁敬像位於漢三老石室前,丁敬像旁立有古木化石。 1921年,丁輔在杭州九曜山得一石,酷似人形,便命工造丁敬像,像高六尺。此像在「文革」期間被毀,1978年重造。像下岩壁刻有袁枚楷書八行,行字不等,中有「古極龍泓像,描來影欲飛,看碑伸鶴頸,拄杖坐苔磯,世外隱君子,人間大布衣」句,這是羅聘畫《丁敬身先生像》中的題詩。丁敬(1695年~1765年),字敬身,號硯林、鈍丁、龍泓山人、孤雲石叟、玩茶翁、梅農等,錢塘人。乾隆元年(1736年)為籠絡漢族知識分子,舉行博學鴻儒科考,規定不分已仕未仕,只要有內外大臣舉薦,均可參與殿廷考試,錄取者可平地青雲,授以翰林官。丁敬時年四十一歲,雖身為寒士,而名聲卓著,本有資格應試。但他耿介守正,拒絕博學鴻詞。他安貧守道,為了生計,曾在杭州江幹開過小酒店,釀酒自給,晚年儘管家道每況愈下,而始終不願趨炎附勢,追求利祿。

漢三老石室旁的觀樂樓是一座二層磚木建築,1920年由印社創始人之一吳隱的重孫吳善慶捐資所建,用來紀念吳氏祖先季札,丁仁撰文,吳昌碩書丹,勒碑記之。季札是春秋時吳國的公子,曾訪問魯國,請求聆聽觀看周朝等的音樂舞蹈,,觀樂就由此得名。 1927年夏,吳昌碩曾小住西泠印社觀樂樓,1957年觀樂樓闢為吳昌碩紀念館,樓內有《西泠印社新觀樂樓之碑》和吳昌碩銅像,樓東牆旁立「西泠印社新建觀樂樓之碑」。二樓門楣匾額“觀樂”,隸書。一樓大門行書匾額「吳昌碩紀念室」由沙孟海書,大門兩旁的對聯為韓靖庵書:「劚雲起高閣,疊石疏浚泉。」進入觀樂樓,門內柱楹聯:「天幬地載;山高水長。樓正中上掛沙孟海書匾額“一代宗師”,楹聯“印謳無原,讀書坐風雨晦明,數布衣曾開浙派;社何敢長,識字僅鼎彝瓴甓,一耕夫來自田間”為吳昌碩撰,諸樂三篆書。下面安放著吳昌碩先生半身銅像,像高85厘米,由日本雕塑家西常雄於1980年創作贈送的,基座為110厘米高的石座,基座正面豎有“吳昌碩先生像”,銅像兩側陳列吳昌碩先生的部分遺作及相關資料。

華嚴經塔位於杭州孤山山頂平面正中,是西泠印社建築制高點,為西泠印社的標誌性建築,又稱西林塔或西泠印社石塔,此處原為古四照閣舊址,塔身呈八角型,共十一層置於須彌座上,石座邊緣刻著十八羅漢像。每級中間雕有飛簷,簷角懸掛鈴鐺,微風過處,似有鈴聲泠泠成韻。第一層塔身刻海寧週承德所書華嚴經和弘一法師李叔同所書《西泠華嚴塔寫經題偈》。第二層塔身刻金農所書金剛經砌於華嚴經之上。第三層塔身南面為毘羅遮那佛,東南面為文殊,西南面為普賢,稱「華嚴三聖」。其他各面以上各層各面皆用深浮雕刻畫佛之故事等。 《華嚴經》是佛教的主要經典,築塔藏經,一般用於廣結佛緣、弘傳佛教,是佛教實現其以慈悲普度眾生理想的重要方式。這座玲瓏精巧的石塔是杭州唯一一座密簷式塔,是西泠社友中的一位和尚於1924年籌建的,塔高20餘米。

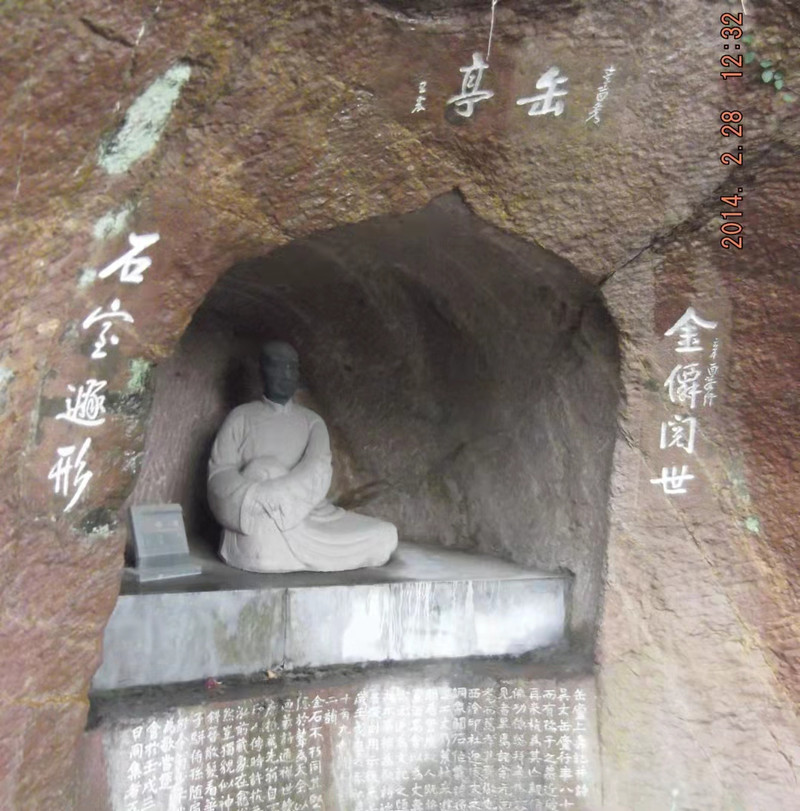

「纈亭」是孤山石崖上雕鑿的一座石龕,在孤山社址眾多的人文景觀中,纈亭的奇特在於它是築龕為亭,謂「亭」而非亭,洞中放置吳昌碩造像。 「纈亭」建築源自於1921年,在「閒泉」的石壁上,鑿一龕形洞穴珍藏起來。後來又在銅像的下半部配上了石頭雕刻成坐姿之軀,形象更加生動。之所以取名為“瑤亭”,因為吳昌碩有號“老瑤”,暗喻吳昌碩甘於清貧,潛修金石書畫之意。 “纈亭”,既是中日友誼的象徵,也是吳昌碩潛心藝術的寫照。龕外崖壁上方有額“纈亭”二字,為王一亭所題,龕兩側刻王一亭所題楹聯“金仙閱世,石室遁形”,高度讚譽了吳昌碩甘於清貧、不貪圖功名利祿、退隱潛修金石書畫的精神。縹龕下石壁原有諸宗元撰,朱孝臧書的石刻《縹廬造像記》,旁有石刻《瑤翁像贊》,沈寐叟撰併書。

西泠印社山頂平台有二泉,左為文泉,右為閒泉。崖壁曾鐫有俞曲園書「文泉」二字,已圮。二泉週邊有辛酉題名,閒泉記,閒泉,壬子題名,丁敬詠四照閣詩,石淵,鄧石如石像,規印崖,小龍泓洞,奕隱遺枰,送子觀音畫像,袁枚詩刻,丁敬石像,纈亭,重建觀樂樓記,錦帶橋,吳昌碩、日下部鳴鶴結交百年紀念碑,華嚴經塔等石刻。小龍泓洞位於杭州西泠印社社址內,於1922年7月人工開鑿,以「浙派」篆刻始祖丁敬的號命之。從印社北門進入,再沿小徑往左,為小龍泓洞,洞內匯聚吳昌碩、葉為銘、王一亭手跡。洞的上部有摩崖刻石四字隸書“小龍泓洞”,下有西泠印社創始人之一葉為銘隸書所題《小龍泓洞記》,石刻高53厘米,寬120厘米,刻於1922年。洞南口東有石製奕隱遺枰,為社友金鑑遺物。金鑑喜好奕棋,制此石枰,後送與印社,上有1951年高雲麟題字。洞口左側有一立像,為鄧石如像。

印泉、潛泉、閒泉三處都是西泠印社創立之後才有,唯獨文泉,是在西泠印社創立之前就有。據說,明朝的時候,杭州有個知府叫張奇逢,他在泉眼石壁高頭題寫了「斯文在茲」四個字。清朝光緒年間,大學問家俞樾看到了這四個字,題字“文泉”,取“文思泉湧”之意。文泉池在山巔,泉水清冽如鏡,與茂林修竹為鄰,和館閣石塔相襯,風光宜人,文泉石壁上的“西泠印社”題刻,鐘以敬摩崖刻石篆書,下為吳昌碩隸書題記。 1921年吳興張均衡來印社遊,見林木陰翳,春夏苦濕,遂出資於山崖處鑿得一泉命之“閒泉”,導與“文泉”合。

西泠印社的所有亭台樓閣都是依據山勢高低而錯落有致,一層疊一層,井然有序。印社自1904年成立以來就吸引著一批又一批文人雅士來到這裡談藝論道,經百餘年積淀終成就了「天下第一名社」的名聲。曾經有多少文人名士在這片美麗的園林留下故事,而今只能在歷史浩瀚裡尋找過去的痕跡。參觀西泠,感謝西泠,讓我們記住了這段美麗的往事、觀賞了一件件藝術經典,也感謝曾經的西泠人為我們留存下這最美麗的風景。