一、良渚文化

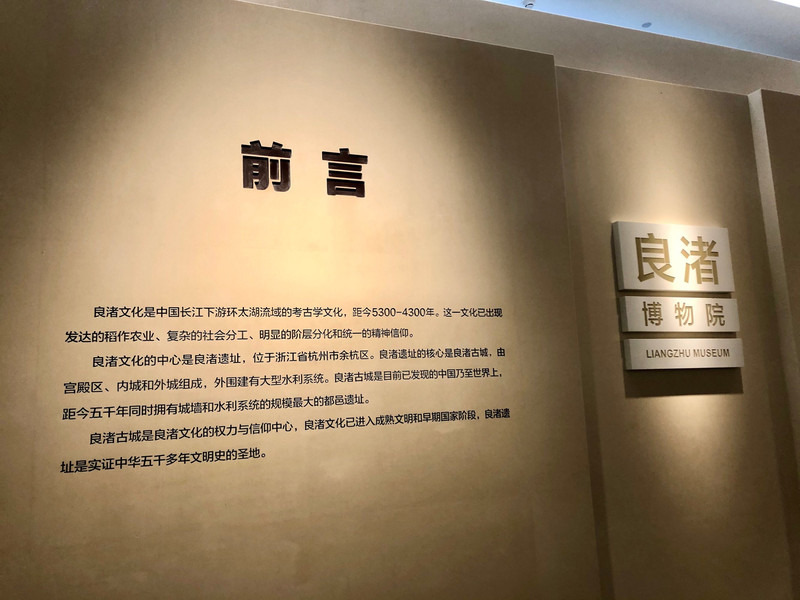

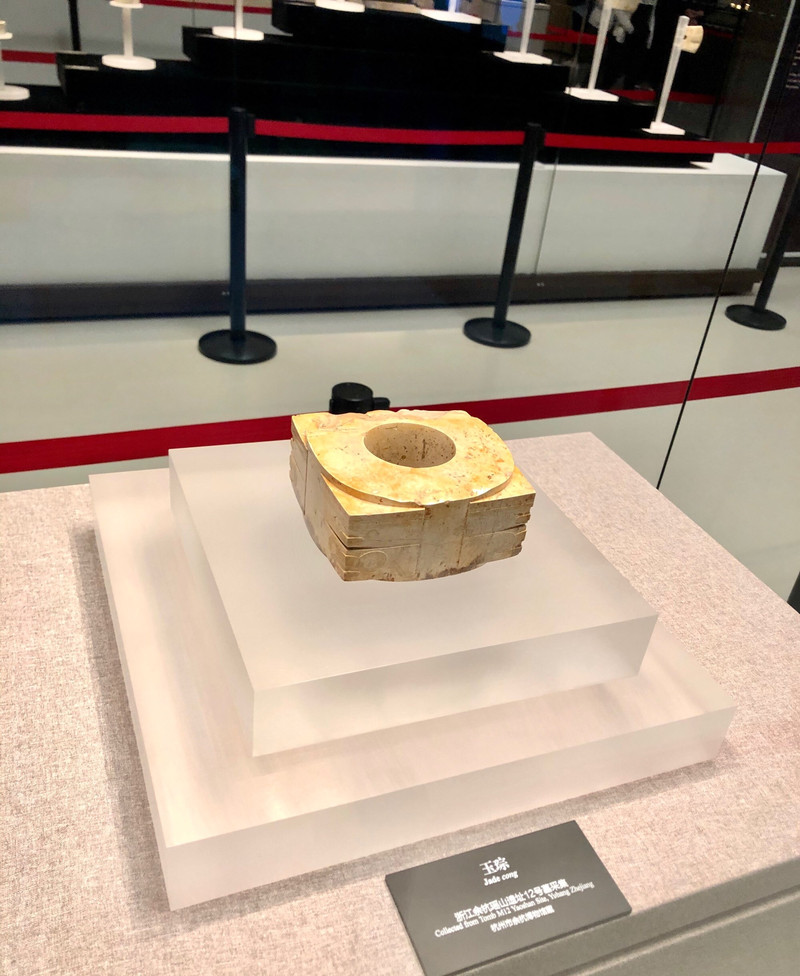

良渚文化為長江下游地區的古代文明,代表遺址為良渚遺址,距今約5300-4300年。良渚文化分佈的中心地區在錢塘江流域和太湖流域,而遺址分佈最密集的地區則在錢塘江流域的東北部、東部。此文化遺址最大特色是所出土的玉器。挖掘自墓葬中的玉器包含有璧、琮、冠形器、玉手鐲、柱形玉器等諸多器型。此外,良渚陶器也相當細緻。 良渚文化遺址中心位於杭州市餘杭區西北部瓶窯鎮,核心部位於古城「反山、莫角山、觀山,11條水壩」均在瓶窯境內。 1936年發現的良渚遺址,其實是餘杭縣的良渚、瓶窯、安溪三鎮之間許多遺址的總稱,是長江下游良渚文化的代表性遺址,1959年依考古慣例按發現地點良渚命名為良渚文化。遺址總面積約34平方公里。良渚遺址是人類早期文化遺址之一,實證中華五千年的新石器時代人類文化史,申遺成功標誌著中華五千年新石器時代文化史得到國際社會認可。 2019年7月6日,中國良渚遺址獲準列入世界遺產名錄。

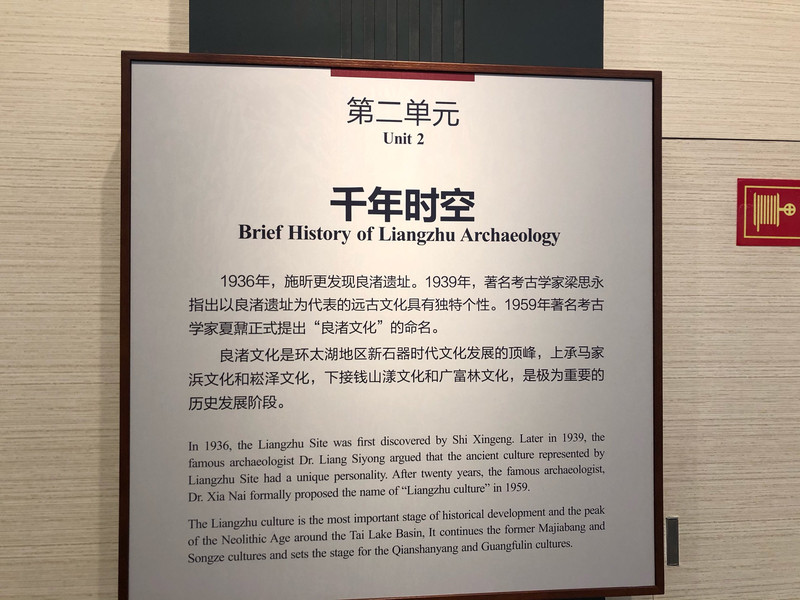

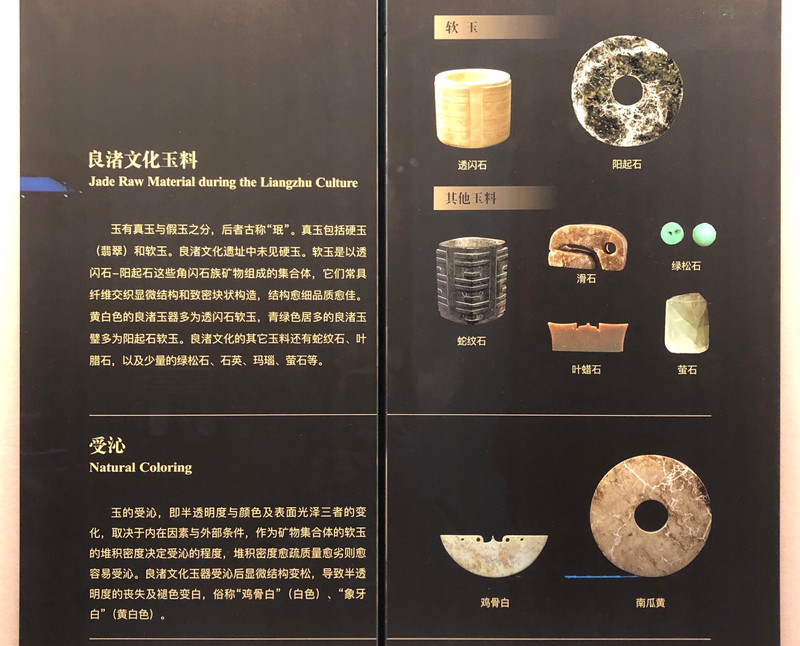

1936年,施昕更在良渚進行了三次考古發掘,出土了大量的石器和陶器;1938年,出版了《良渚-杭縣第二區黑陶遺址初步報告》。施昕更成為良渚遺址的第一個發現者,是探索良渚文化和良渚文明的先驅。 1959年,夏鼐先生正式提出「良渚文化」的名稱。 1973年,江蘇吳縣草鞋山遺址的發掘,使人們對良渚文化的認識取得了重大突破,第一次在典型的良渚文化墓葬中出土了玉琮、玉璧等玉禮器,將長期被視為「週漢古玉」的良渚玉器放回新石器時代良渚文化的年代座標,自此,長期以來籠罩在良渚玉器上的神秘面紗被撩開了。在前階段考古諸多發現的啟示下,浙江考古工作者在良渚、瓶窯一帶相繼發現了反山顯貴者墓地,瑤山、匯集山祭壇與墓地,莫角山巨型建築基址,塘山「土垣」等大型遺址,以及一大批良渚時期的村落遺址和墓地。目前已發現各類遺址135處,它們共同構成了分佈密、類型多、規格高的遺址群落。學者稱之為“良渚遺址”,它是整個良渚文化的中心,是探索中國文明起源,實證中華五千年文明的一片「聖地」。 2007年,考古學家又發現以莫角山宮殿為中心的四周還有一圈環繞的城牆。這個大發現標誌著在七十年考古歷程中,繼發現良渚遺址、命名良渚文化後的又一個重要的階段──確立了良渚文明。良渚文化的玉器,以其數量多、質量高而超越同時期其它地區玉器製造業之上,充分說明玉器製作已經成為專業化程度很高的手工行業,從一個側面反映出長江下游三角區四、五千年前的物質生產水準是比較發達的,為吳越經濟區早期國家的出現準備了條件。根據玉器出土的情況,可以看出當時石器製作技術同樣高超。製造石器的工匠們已經完全掌握了選擇和切割石料、琢打成坯、鑽孔、磨光等一套技術。

二、良渚遺址

良渚位於杭州城北18公里處餘杭區良渚鎮。發現於1936年,是新石器時代晚期人類聚居的地方。出土的石器有鐮、鎵、矛、穿孔斧、穿孔刀等,磨製精緻,特別是石犁和耘田器的使用,說明當時已進入犁耕階段。距今5300~4000年的良渚遺址區內有一座面積290萬平方公尺的古城,其年代不晚於良渚文化晚期。考古學家指出,這是長江中下游地區首次發現的良渚文化時期的城址,也是至今所發現的同時代中國最大的城址。當時「良渚」勢力佔據了半個中國,新發現的這座古城,相當於良渚時的首都。 有專家認為中國朝代的斷代應從此改寫:由現在認為的最早朝代為夏、商、週,改成良渚。 這座古城東西長約1500~1700米,南北長約1800~1900米,略呈圓角長方形,正南北方向。城牆部分地段殘高4米多,做法考究:底部先墊石塊,寬度達40~60米(我國現存最完整的古代城垣——明朝洪武年間建造的西安古城牆,底寬18米,頂寬15公尺),上面堆築純淨的黃土,夯實。西城牆全長約1000米,寬約40~60米,南連鳳山,北接東苕溪;接下來,南城牆、北茅屋復原·良渚城牆和東城牆依次被發現,同樣是底部鋪墊石頭、大量黃土夯築;城牆環繞著中間的莫角山遺址。與西城牆相比,其他三面城牆相對更考究:鋪墊的石頭尖銳很多,明顯是人工開鑿;城牆外側石頭相對大點,越往裡越小;堆築的黃土層中,有時會摻加一層黑色的黏土層,增加了城牆防水能力。考古學家推測,這些痕跡說明古人最先造的是西城牆,等到建其他三面城牆,經驗更豐富了。已經發現的良渚遺址,從其位置、佈局和構造來看,專家認為當時有宮殿,生活著王和貴族,如今又找到了城牆,相當於良渚時的首都。 (文字摘自網路)