2019年12月26日,上午,我在杭州參加一家企業的年會,正好他們安排了所有與會者集體去參拜靈隱寺,於是,我就跟著大隊的人馬,第一次來到了早就聞名遐邇的靈隱寺。靈隱寺又稱雲林禪寺,始建於東晉咸和元年(326年),佔地約87000平方米,靈隱景區總體佔地面積約2577000平方米,至今已有一千六百餘年的歷史,為杭州最早的古寺名剎,規模最大的叢林寺院,也是全國十大古剎之一。靈隱寺位於杭州西湖西北方向的山嶺之中,背依北高峰,面迎飛來峰,兩峰挾耿,山地平緩,四周林青木秀,鳥鳴山幽,雲飄霧浮,是一處景色宜人的遊覽勝地。開山祖師為西印度僧人慧理和尚,他在東晉鹹初,由中原雲遊入浙,行至武林(即今杭州)山中,見有一峰而嘆曰:「此乃中豚國靈鷲山一小嶺,不知何代飛來?進入靈隱寺的路上有巨大的牌坊,上面寫著“梵山仙隱”,牌坊的另一面是“靈鷲神行”。

初創時佛法未盛,一切僅初具雛形而已。至南朝梁武帝賜田並擴建,其規模稍有可觀。唐大曆六年(西元771年),曾作過全面修葺,香火旺盛。然而,唐末“會昌法難”,靈隱受及池魚之災,寺毀僧散。直至五代吳越王錢鎧,命請永明延壽大師重興開拓,並新建石幢、佛閣、法堂及百尺彌勒閣,並賜名靈隱新寺。鼎盛時曾有九樓、十八閣、七十二殿堂,僧房一千三百間,僧眾多達三千餘人。南宋建都杭州,高宗與孝宗常幸駕靈隱,主理寺務,並揮灑翰墨。宋寧宗嘉定年間靈隱寺被譽為江南禪宗「五山」第一,清順治年間,禪宗巨匠具德和尚住持靈隱,立志重建,廣籌資金,僅建殿堂時間前後十八年之久,梵剎莊嚴,古風重振,其規模之宏偉躍居「東南之冠」。清康熙二十八年(西元1689年)南巡時,賜靈隱為「雲林禪寺」。靈隱寺佈局與江南寺院格局大致相仿,全寺建築主要以天王殿、大雄寶殿、藥師殿、法堂、華嚴殿為中軸線,兩邊附以五百羅漢堂、道濟殿(現稱濟公殿) 、華嚴閣、大悲樓、客堂(六和堂)、祖堂、方丈樓、龍宮海藏(藏品陳列)等建築構成。

靈隱佛古蹟景觀眾多,康熙禦碑就是其中一個。為保護這座石碑而建造的碑亭就靜靜地矗立在生境廣場上,如同一方印章,鎘刻著靈隱悠久的歷史。禦碑亭是一座四角重簷歇山頂亭。亭高7米,正方形石基上有三層台階,十二根圓木亭柱下有石鼓,雙簷間有花式漏窗,簷下的掛落及底層兩側柱間的欄桿,均以精緻細小的木條搭接而成,用作裝飾同時劃分室內空間。掛落與欄桿從外觀上看位於同一層面,紋樣相近,上下呼應。亭內中央有一隻神獸,馱著一塊高大的御碑。

禦碑由碑額、碑身、碑座三部分組成。碑額高0.65米、長1.10米、寬0.50米,上面鐫刻著雙龍戲珠石刻,兩條飛龍騰雲駕霧、張牙舞爪,惟妙惟肖。碑身高1.6米,長0.9米,寬0.3米,正面刻著「靈隱」兩字,背面這首由清朝康熙皇帝專門為靈隱題寫的五言詩:「靈山含秀色,鷲嶺起嵯峨。梵宇盤空出,香雲繞地多。寬1.60米。中國古代神話中的趙屃為鱗蟲之長瑞獸龍之九子第六子,形似龜,好負重。

照壁是中國古代傳統建築特有的部分,舊時築於寺廟或廣宅前。在靈隱與豚分道處,黃牆黛瓦、古色古香。照壁上題有1.6米見方的四個大字“咫尺西天”,字體遒勁有力,令人肅然起敬。照壁為清代遺存建築,點示此處旁有靈鷲,前有豚,都是古印度佛祖坐禪說法之處,即“西天佛國”,古人稱:“山名豚,西方即在眼前”。 「咫尺西天」為清人留下的點睛之筆。 「咫尺西天」照壁正對靈隱山門,呈八字形向內收進,增加了門前廣場的內聚力。中間牆屏長12米,高6.2米,兩邊牆屏長4.7米,高5米,中間大,兩邊小,有主有從,主次分明。 「咫尺西天」的意思是每一個人都距離佛很近,離西天很近,只要相信佛,就能進入極樂世界,西天在佛教中是人死後的極樂世界。在古時,依照週製八寸為咫,十寸為尺,也就是咫與尺非常接近,形容距離不遠,彷彿就在眼前。唐代詩人白居易在《寄韜光禪師》中寫道:「一山門作兩山門,兩寺原從一寺分;東澗水流西澗水,南山門起北山雲。」這個靈隱、天竺的山門,就在如今照壁的位置。

靈隱寺有兩陀羅尼石經幢,分別位於天王殿外東西兩側,兩經幢東西相距約74公尺。據經幢所鐫《建幢記》所載,石幢是由吳越國王建造於北宋開寶二年(公元969年),原立於錢氏家廟奉先寺,後吳越國納土於宋,奉先寺毀,乃於景佑二年(西元1035年)由靈隱寺住持延珊遷建於今址。靈隱寺經幢為湖石雕鑿,原為十二層,現已殘損,為多層八面形,仿木構樓閣式塔,石經幢下部三層為須彌座,分別雕刻蟠龍祥雲和佛教人物造像,層次豐富,形態挺拔秀美。東經幢高8.05米,幢身上刻《大隨求即得大自在陀羅尼經》,故稱“大自在塔”,上部短柱層均為佛陀說法圖,二層三層雕刻諸多佛教人物造像。腰簷之上的短柱層,四周雕刻佛陀說法圖,栩栩如生。西側陀羅尼石經幢,高11.89米,幢身刻有《尊勝陀羅尼經》,故稱“尊者塔”,上部短柱層均為佛陀說法圖,佛教人物造像,幢身上部疊置華蓋、腰簷、聯珠、仰蓮、傘蓋、流雲,覆蓮以及盤石等,盤石上雕刻迦陵嬪伽,雙手合十,背有翅膀,形像生動。古人贊靈隱寺經幢雲:「高幢垂五代,瑞拱寺門雄;地湧虯蟠角,天成神鬼工。蓮花開仰覆,佛頂峙西東;卓出靈峰北,招搖雲霧中。

靈隱寺山門內的第一重殿是天王殿,天王殿臨飛來峰而建,面闊五間,雙重飛簷,藍色琉璃瓦大頂。殿門正上方掛有上下二顆巨匾。上匾「雲林禪寺」,乃是清高宗康熙皇帝所賜,靈隱寺曾經又名雲林禪寺,即是根據於此。下匾“靈鷲飛來”,乃是黃元秀先生所書,因為本寺對面有飛來峰,相傳此峰是從印度靈鷲峰飛來,東晉慧理和尚認為:此峰乃是仙靈所隱,靈隱寺之得名即緣由於此。至於康熙皇帝為何把“靈隱寺”改為“雲林禪寺”,民間傳說有多個版本,不過根據靈隱寺記載,清康熙二十八年(1689),康熙皇帝在寺院主持諦法師陪同下一早登上了寺後的北高峰,當時寺院籠罩在晨霧之中,眼前雲林漠漠,有雲有林,顯得十分幽靜,下山回寺後,觸景生情,引用杜甫「江漢終吾老,雲林得爾曹」的詩句揮筆寫下了「雲林禪寺」四個大字,賜為寺額。

天王殿重簷歇山頂建築,長24米,寬15米。天王殿正中,面朝山門的佛龕供奉彌勒菩薩,袒胸露腹,趺坐蒲團,笑容可掬。有對聯曰:大肚能容,容世上難容之事;開懷大笑,笑人間可笑之人。彌勒,梵文的音譯,意譯作慈氏,也就是慈悲之意。譫道:「彌勒真彌勒,分身千百億,時時示時人,時人自不知。」在彌勒菩薩像兩旁,有護世四大天王彩塑像,高各八米,個個身披重甲。其中兩個形態威武,兩個神色猙獰,俗稱四金剛。因殿內供有四大天王,故殿名為天王殿。

東方持國天王,身白色,手持琵琶,身穿甲胄,「持國」即指天王慈悲為懷,保護眾生,守護東勝神洲,東方持國天王上方匾額《大千世界》。南方增長天王,身青色,穿著甲胄,手持寶劍,相傳他因能使眾生增長善根而得名,守護南方瞻部洲,南方增長天王上方匾額《天涯海國》。西方廣目天王,身紅色,手中纏繞一條龍,所謂“廣目”,佛經上說他是以淨天眼,隨時觀察世界,保護眾生。守護西牛賀洲,西方廣目天王上方匾額《神通廣彼》。北方多聞天王,身綠色,右手拿著形似雨傘的寶幡,左手持銀鼠,多聞是指他的福德之名聞於四方。他又能以寶傘、銀鼠制服眾魔,保護眾生財產,又是財富之神,守護北俱盧洲。北方多聞天王上方匾額《仰之彌高》。他們四位所拿的法器分別代表著“風”、“調”、“雨”、“順”,其像徵的就是“風調雨順,國泰民安”。

在彌勒菩薩像的背後的佛龕供奉的是佛教護法神韋馱雕像,他頭戴金盔,身裹甲胄,神采奕奕,手持降魔杵,威嚴無比,象徵著降伏世間一切邪惡勢力。這尊雕像以香樟木雕造,是南宋初期留存至今的珍貴遺物,已有800多年歷史,為靈隱寺中現存歷史較早的佛像之一。韋馱,梵文音譯為私建陀,又稱韋天將軍,為南方增長天王手下八將之一,也是四天王三十二將中的首將。是僧團、寺院及齋供之最著名的護法神。他曾發願,護持佛法,永為眾生服務。據說釋迦牟尼的捨利曾被魔王搶走,是韋馱不畏艱難,奮力追回。因此,在佛寺中,韋馱塑像大多面朝大雄寶殿的釋迦牟尼佛像,意為保護佛祖,驅除邪魔,威鎮三洲。

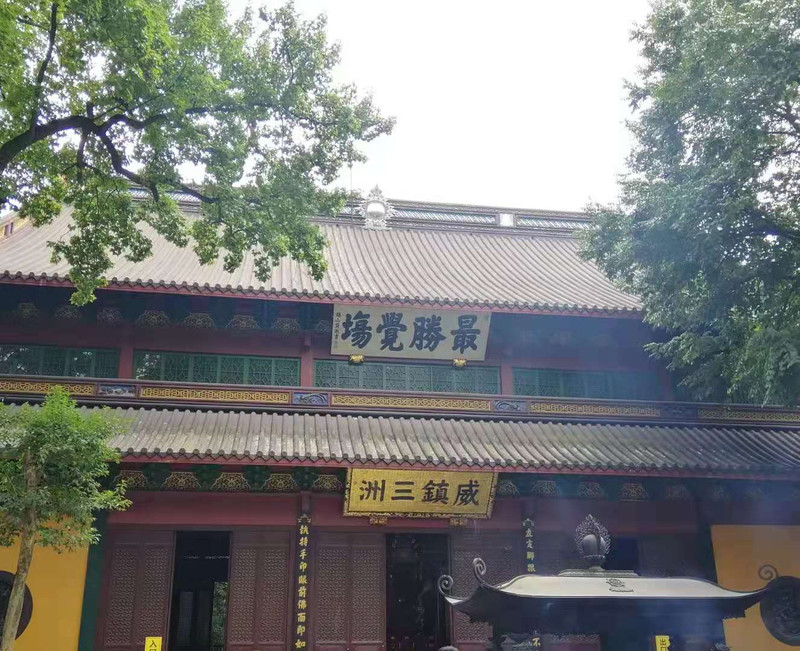

走出天王殿的後面,回頭望去,在天王殿背面上方還有兩塊匾額,一塊匾額是“威鎮三洲”,古代神話認為須彌山是世界的中心,它的四方有四洲,即東勝神州、南瞻部洲、西牛賀州、北俱盧洲。相傳北方是淨土,因此韋馱只需威鎮東西南三洲故名。一塊匾額是“最勝覺場”,為明代著名詩人、書畫家龔勉書。兩側有民國浙江省省長張載陽題楹聯:「立定腳跟背後山頭飛不去;執持手印眼前佛面即如來。」

在天王殿外東側方亭內,有一塊乾隆禦碑,碑的正反面均為乾隆禦書靈隱寺題詠,碑邊均為康熙禦書韻詩。碑通高250厘米,碑身高160厘米,寬74厘米。禦碑亭,四角攢尖頂。碑的正面是乾隆禦書靈隱寺題詠;「清高宗弘曆按康熙詩韻禦筆題詩:飛來峰畔路,法相坐嵯峨;宛識只園地,已聞梵唄多。法雲開月宇,山籟下煙;到處瞻光被,羹牆竺是過。午暮春月禦筆。龍象,清徑沲蔚蘿,諸天應欄護,禦輦昔曾過。

天王殿後面是築於高台之上的“大雄寶殿”,大雄寶殿,原稱覺皇殿,大雄寶殿是寺院僧眾早晚誦經共修的場所。根據佛經記載,釋迦牟尼佛具有降服五陰魔、煩惱魔、死魔、天魔四大魔的智慧與力量,叫做“大雄”,也即一切無畏的大力士的意思,後來就把它作為釋迦牟尼的「德號」。大雄寶殿是清宣統二年修建的仿唐建築,它採用古代建築單層三重歇山頂的傳統手法,加上高高翹起的飛簷翼角,使龐大的屋頂顯得輕盈活潑,頂覆藍色琉璃瓦,甚是軒昂。殿字的瓦飾、窗花、鬥栱、飛天浮雕以及天花板上的雲龍繪圖,均顯示了中國古代建築的高超藝術。殿高33.6米,長約24米,面寬七間,進寬四問,氣勢軒昂,雄偉壯觀,在國內其它佛教寺院中並不多見。大雄寶殿正門上「大雄寶殿」匾額,為沙孟海所書,二重簷下懸「妙莊嚴域」匾額,原匾為南宋理宗禦題,現在則出自張宗祥之筆。大雄寶殿大門楹聯:「合三百六十古精廬,此雲祖山應得殊勝,利益安樂;積無量千萬諸善根,故名佛國成就如是,功德莊嚴。」由民國第一任杭縣縣長汪欽撰,西泠印社早期社員、書法鑑藏大家胡宗成書寫。

走進大雄寶座,正中蓮花石座上趺坐的是佛祖釋迦牟尼。相傳他是古印度北部伽毘羅為國淨飯王的兒子,原名喬達摩‧悉達多。他出生於西元前6-5世紀,29歲時痛感人世生老病死的各種痛苦,捨棄王族生活,出家修道,經過6年茹苦修行,35歲時在菩提迦葉的菩提樹下成道,創立了能使眾生脫離苦海的佛教,被佛門弟子尊稱為釋迦牟尼,意思為釋迦族的聖人、釋迦族的智者。靈隱寺內原釋迦牟尼佛像於1949年大雄寶殿正梁因白蟻蛀空倒塌時被毀,現在這座佛像是1953年重修寺宇時由中國浙江美術學院的雕塑家和民間藝人採用唐代禪宗佛像為藍本共同精心設計的。佛像加蓮花座共高有24.8米,像高19.6米,比原先的釋迦造像高一倍多,用二十四塊香樟木雕刻而成,全身貼金,共用了86兩黃金。佛像造形體態豐滿,端莊凝重,氣宇軒昂,慈眉善目,氣韻生動,端坐蓮台右手上抬,彷彿正向朝拜者講經說法,頷首俯視,令人景仰,這是中國最高大的香樟木坐式佛像之一,是不可多得的宗教藝術精品,為國內所罕見。佛祖坐在蓮花台上,蓮花表示聖潔清芳,出淤泥而不染,佛螺旋狀的頭髮為天藍色,象徵與天齊平,額眉間有白點,是佛祖三十二像之一“白毫相光”,表示吉祥如意,頭部後面的鏡稱為摩尼鏡,象徵智慧和光明,佛頂上有一把撐開雨傘似的蓋,叫天蓋,由珠寶裝飾而成,又稱寶蓋。

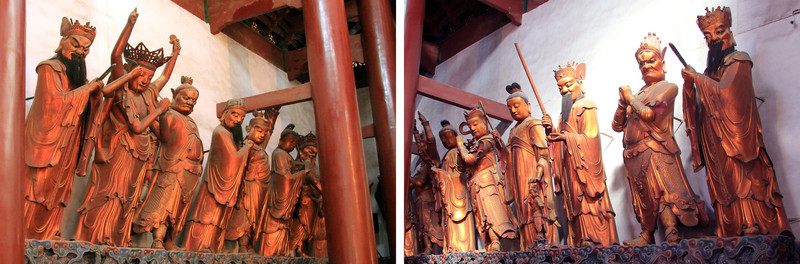

殿內東西兩側站立的雕像,名為二十諸天,出自《金光明經》,他們本是古印度神話中罰惡護善的二十位天神,佛教採用其說,作為護持佛法的神。他們是掌管日、月、地、水、電、火、雨、風、富等天神。西邊十尊是:閻羅天子、摩利支天、廣呂天王、菩提樹神、散脂大將、金剛密跡、持國天王、大辨才天、月宮天子和帝釋尊天。東邊十尊是:婆竭羅龍王、增長天王、堅牢地神、鬼子母神、韋馱尊天、摩酰首羅天、多闊天王、大功德天、日宮天子,大梵天王。在東側的雕像中,有一尊攜小孩的女神是鬼子母神,這個鬼子母神原是個專吃小孩的惡神,後得釋迦牟尼感召而皈依佛教,“放下屠刀,立地成佛”,由惡神轉化為專門保護兒童的善神。他們個個手執法器和兵器都像徵著神通廣大,從其所穿戴的服飾上看,可以知道它是模仿我國封建王朝文武百官的服飾。

大殿後面排列有十二尊趺坐像,是佛祖的十二個大弟子,民間稱為“十二圓覺”,意為像佛那樣圓滿的覺悟者,他們都是佛祖的十二位大弟子,從東面排列分別是:文殊、普眼、賢首、光音、彌勒、淨音;從西面排列分別是:普賢、妙覺、善慧、善見、金剛藏、威音。據說現在佛經是他們根據釋迦牟尼在世時講經說法和自己的見解整理而成。大雄寶殿有十二緣覺這樣的佈局,在全國寺院中是非常罕見的。

大殿後壁,是一組大型雕塑,高20餘米,雕塑材料全部用黏土塑成,共有大小佛像150尊,個個神態各異,栩栩如生,也充分錶現了佛教《華嚴經》中善財童子南遊遍參五十三位名師而後才能正果的典故,就是所謂的「五十三參」和「慈航普渡」。這群群雕佈局分天、地、海三層。最上層那尊形容枯槁、庭骨鱗峭的雕像,是釋迦牟尼成佛前在雪山茹苦修行的形態,又稱「惡佛像」。牠吃的是白猿獻的果,喝的是麋鹿獻的奶。這就是和尚只能吃素,但可以喝牛奶的緣由。中間坐在麒麟上的金身像地藏王菩薩,他曾是新羅國的王子金喬覺,削發為僧後到中國的九華山修行得道。地藏曾立下誓願:「地獄未空,誓不成佛!」意思就是直到地獄裡沒有一個「罪鬼」受苦,自己才願意成佛。最下層為海,正中腳踏鰲魚,手持淨瓶的就是大慈大悲的觀世音菩薩。觀世音又稱“觀自在”,據說世上眾生遇到災難只要念誦她的名字,她就會尋生來救,所以稱“觀世音”。唐代因避李世民諱,改稱“觀音”。觀世音菩薩原為男性,因佛教傳入中國,逐步融合進中國民族文化而漸漸演變,在南北朝時就開始塑造成女性像,迎合了善男信女的心理要求,使觀音稱為了中國最受歡迎的女菩薩。其眼一眨,都有可能引起山崩海嘯,洪水地震,後被觀音菩薩所馴服,所以也就成了觀音菩薩的坐椅。參拜名師53位,第27參拜觀音得道成佛。作,充分體現了宗教藝術家們的神工技巧。

大雄寶殿前露台東西兩側各有一座石塔,它與天王殿門前的兩座經幢是靈隱寺最為古老的遺跡,是不可多得的文物瑰寶。據梁思成《浙江杭縣閘口白塔及靈隱寺雙石塔》,兩石塔建於北宋建隆元年(960),系吳越忠懿王錢弘俶重興靈隱寺時而立。當時立塔四座,今唯存大雄寶座前這兩塔。這兩座塔高約12米,為八面九層的仿木造樓閣式石塔。每層均有立柱、憑欄、簷栱,雕像。靈隱寺兩石塔體量雖不大,但完整、忠實地表現了木構式塔的每個建築部分,是研究當時造塔技術、雕刻工藝、佛教藝術的實物史料。兩石塔雕鑿精美,線條流暢,比例和諧,反映了當時石塔建造工藝和風格的典型特徵。雙塔通體以湖石雕鑿疊砌而成,結構完全相同。石塔須彌座以上分九層,每層均由平座、塔身和塔簷三部分組成,完全依照木塔的形製分段雕鑿砌築,並逐層收分。由於年代久遠,塔體與塔身上的雕像皆已嚴重破損。塔身八面的四正面雕鑿火焰形塔門。隱作槏柱把塔壁分成三間,明間做成壼門式,雕鑿出大門,並細膩地雕出門釘和金環鋪首,上部作成破子櫺門窗。塔的基座由低扁的磐石與須彌座組成,磐石雕刻五代吳越寶塔中盛行的“九山八海”,須彌座之上雕仰蓮。塔的六層以上均刻有菩薩造像及佛傳故事,最上層刻有小佛龕。兩塔的第五層上各有一幅「行腳僧與供養人」雕像。其中赤腳芒履、背負行笈、一手執拂塵一手執錫杖的行腳僧形象極為特殊。在行笈頂蓋邊緣,還垂有一個輕煙鳧鳧的小香爐。

兩塔的第一層側面,刻有引路菩薩。引路菩薩,即引導亡者往生淨土的菩薩。宋代以後,引路菩薩漸演變成民間信仰,在喪事出殯行列中,常有書寫‘往西方引路王菩薩’的挽旗,由人持在行列的前面,以導引亡者前往西方。除此之外,一層塔身還淺雕雙手合十、形態優美的菩薩像。兩塔的第二層四面滿刻《無量壽如來往生根本十甘露陀羅尼》經。有點遺憾,由於年代已久遠,字跡已漫渹不清。兩塔的三層四側面雕飾的是「一佛二弟子二菩薩二武士」的組合,這種組合最早出現於唐中期。其中手持長鈸的武士形象,更是在諸如「西湖南山造像」等有明確紀年的五代吳越國佛教造像中頻繁出現,成為杭州地區五代佛教造像的一個顯著標誌。四正面雕鑿火焰形塔門,槏柱分成三間,當心間塔門下部四分之三為版門,隱出門釘,上部四分之一作成破子櫺門窗,其中第三層南面當心間上部雕有花帶匾,匾上刻有塔名。兩塔的第四層側面,各有一幅「文殊菩薩騎獅」和「普賢菩薩騎象」雕像,均為禦者侍立於坐騎一旁,前有善財童子前導。 四層的另兩側面雕飾的是一坐二立的三菩薩像。塔之基座由低扁的磐石(土襯)與須彌座組成。磐石浮雕刻“九山八海”,上為須彌座,束腰處陰刻經文,字跡已漫渹不清。

大雄寶殿後門也是觀音殿,善財童子五十三參塑像入口,有匾額“慈航普渡”,著名書法家郭仲選書。佛、菩薩以塵世為苦海,故以慈悲救度眾生,出離生死海,猶如以舟航渡人,故稱慈航、慈舟。

大雄寶殿的後方是藥師殿,供奉的是「東方三聖」:藥師佛及日光天子、月光天子。藥師殿是靈隱寺的第三重大殿,亦建於高台之上,面闊七間,進深三間,長約20米,寬約12米,為單層重簷歇山頂建築,黃牆紅柱,藍色琉璃瓦頂,飛簷翹角。藥師殿大門有多個匾額,最上方是“諸佛護臨”,靈隱寺方丈光泉法師書。意思是得到諸佛菩薩的親臨加持。出自《地藏經》囑咐人天品第十三:復次虛空藏菩薩,若現在、未來天龍鬼神,聞地藏名,禮地藏形,或聞地藏本願事行,讚歎瞻禮,得七種利益:一者、速超聖地,二者、惡業消滅,三者、諸佛護臨,四者、菩提不退,五者、增長本力,六者、宿命皆通,七者、畢竟成佛。諸佛:有無數世界,也有無數諸佛。佛的數量無量多,為了方便通常化分為十方三世。正門上方有原中國佛教協會會長趙樸初先生所題的「藥師殿」三字,字體端莊,道勁有力。 「佛光普照」匾是西泠印社副社長朱關田所書,渾厚質樸,雄強勁健,並有靈秀灑脫之態。意思是佛的智慧光芒能夠遍照一切時,一切處。 「利益安樂」匾為原西泠印社常務副社長、著名書法家郭仲選所書。利益,原本就是佛教用語。指的是指隨順佛法而獲得之恩惠及幸福。

藥師殿中蓮台座上結跏趺坐的是藥師佛,藥師佛全稱藥師琉璃光如來,是東方淨琉璃世界的教主,又稱為「大醫王佛」。因為他能使眾生離苦得樂,解除病痛和災害,所以人們又稱他為「消災延壽藥師佛」。他曾經在行菩薩道時,立下十二大誓願,願除去一切眾生的病苦,醫治所有難以根治的疾病,讓一切眾生身心安樂。據說信奉藥師如來能醫治百病,解除各種頑疾苦痛,消災延壽,因此,又稱「消災延壽」藥師佛,我國歷史上社會各階層對藥師如來的信仰很盛。左邊站立的是日光菩薩,手托太陽,象徵光明;右邊站立的是月光菩薩,手托月亮,象徵清涼。他們合稱為「東方三聖」。兩側有楹聯:「五蘊皆空,一塵不染,雖非類橫侵,終與感化而歸正覺;諸惡莫作,眾善奉行,是有情通則,更期精進共證菩提。」著名書法美術大師譚建丞題。

大殿兩邊的十二尊塑像是藥師佛的十二位弟子,號稱“藥童”,又稱“藥叉神將”,頂盔貫甲,神態威武,手下各有七千神兵供調遣,他們按十二個時辰排序輪流值班,及時去拯救那些生病的信徒,保護眾生。相傳當初玄奘取經回來就將藥師經傳到了中國,而《藥師經》中說這十二神將成神的時候同時舉聲向佛言:「世尊!我等今者蒙佛威力,得聞世尊藥師琉璃光如來名號,不復存在之有惡趣。作義利,饒益安樂。一切苦難,諸有願求悉令滿足。 爾時,世尊贊諸藥叉大將言:「善哉!善哉!大藥叉將!汝等念報世尊藥師琉璃光如來恩德者,常應如是利益安樂一切有情」。慢慢地,隨著時間流逝,他們和中國傳統文化和傳說相結合,這十二神將又被當作了十二生肖的守護神。依序分別是豬、狗、雞、猴、羊、馬、蛇、龍、兔、虎、牛、鼠。

藥師殿中有很多的匾額,如“眾難解脫”,“難”是說遭受災難、遭遇到困難。佛說“八難”,沒有機緣接觸到佛法是為“最難”。解脫:生靈在六道輪迴,處在因緣之中,受生老病死之苦,有無數煩惱業障。解脫就是跳出輪迴之苦,擺脫煩惱業障的系縛而復歸自在。 “廣積善緣”,善緣:善緣,指與佛門的緣分,猶言布施。 “眾善奉行”,奉行:執行,照著做。增一阿含一曰:「時大迦葉問阿難曰:增一阿含乃能出三十七道品之教,乃諸法皆由此生。阿難報言:如是如是,(中略)增一阿含一偈之中,便出三十七品及諸法。植眾德本”,植:種下,積累。眾:各種,種種。德本:功德能生善果,故曰德本。積種種功德。法華經序品曰:“供養無量百千諸佛,於諸佛所植眾德本,常為諸佛之所稱嘆。”“願力無邊”,願力:誓願的力量。多指善願功德之力。人作為萬物之靈,本身就是一個很強大的能量場,而所謂的願力就是能量場發出的能量對周圍環境(包括其他人)產生了影響。 「法輪常轉”,法輪:佛家語,輪有二義,一為運轉,一為摧碾,佛運轉心中清淨妙法以度人,且摧毀世俗一切邪惑之見。謂佛說法,圓通無礙,運轉不息,能摧破眾生的煩惱。 《四十二章經》:“﹝世尊﹞於鹿野苑中,轉四諦法輪,度憍陳如等五人而證道果。”“普濟群靈”,群靈:六道群靈,指一切生靈。佛家認為大眾營營擾擾,如溺海中,佛以慈悲為懷,施宏大法力,盡力救濟他們以便登上彼岸。 “佛日增輝”,佛日:將佛法的光芒比喻如天上的太陽。增輝:因為有佛法的存在,才能驅散眾生內心的無明黑暗。

藥師殿背面有台階,沿兩側石階而上,這裡是靈隱寺的文物展廳,廳內有靈隱寺歷代珍藏的文物展。再往上是藏經樓,在建築台基的牆上,刻有《般若波羅蜜多心經》,由原靈隱寺方丈木魚立,著名書法家姜東舒書。 《般若波羅蜜多心經》,又稱《摩訶般若波羅蜜多心經》,簡稱《般若心經》或《心經》,是般若經系列中一部言簡義豐、博大精深、提綱挈領、極為重要的經典,為大乘佛教出家及在家佛教徒日常背誦的佛經。般若:指通達妙智慧;波羅:指到彼岸;蜜多:意為無極;心:根本、核心、精髓。經:字義是線、路、徑,引申為經典。代表前人走過的路途、獨特而深入的經驗或見解,藉口述語言或文字記載來傳承後世,以供人們做為參考指引。

藥師殿上面是靈隱寺的第四重殿“直指堂”,也就是藏經樓。明正統十一年(1446年),寺僧弦理建直指堂,堂額為張即之所書。這時,寺內已恢復建有彌勒閣、蓮峰閣、千佛殿、延賓水閣,望海閣及白雲庵、松源庵等,稍具舊時規模。隆慶三年(1569年),靈隱寺全寺均毀於雷火,僅剩直指堂。到了崇禎十三年(1640年),靈隱寺又遭災禍,全寺失慎於火,除大殿、直指堂等殿倖免於難外。直指堂匾額「直指堂」為原靈隱寺方丈木魚書。匾額「繼振宗風」為西泠書畫院院長吳山明書,匾額「暢佛本懷」 西泠印社執行社長劉江書。直指堂上面是藏經閣。直指,意為 “直指人心,見性成佛”,直指堂,也就相當於其它寺院的法堂,在寺院中它主要是用於講經說法,寺院許多大型的講經法會,都是在這裡舉行。

法堂中間設有一個用東陽木雕的講台,精美異常。上面放有一把獅子座,是法師講經說法時的法座。尋因法師宣講如來正法,能摧破外道邪魔,猶如獅子一吼,百獸皆服,故名獅子座。座位背面懸掛著雕刻精緻的大法輪,它是法堂的主要特徵。所謂法輪,是指佛陀說法,不止於一人一處,猶如車輪,展轉相續,故名法輪。匾額「獅子吼」為原靈隱寺方丈木魚書;「名山得主」為怡藏法師書寫。

在藏經樓後面,華嚴殿前有一尊立像,是日本「譴唐使」空海大師。日本的空海大師,他於唐代來中國求法,在浙江寧波被拒絕上岸,向南輾轉千里,來到福州,還是被拒絕上岸,最後用漢字寫下了一篇文辭俱佳的告白給當地官員,官員憐其才華,才准予上岸。當年他曾在靈隱寺修行,回國後創立了“真言宗”,被人賜號“弘法大師”。空海大師非常的了不起,他求取真經回日後,根據中國草書,創立了平假名,從而統一了日本文字。這座雕像就是為了紀念「縛唐使」空海大師。

法堂下方是靈隱寺文物展廳,廳展面積為638平方米,內設防水、防火、防潮、電子監控及空調系統。廳內錯落有致地排列著四、五十個展櫃,內藏有靈隱寺歷代珍藏的文物,其藏品大致可分為四個面向:一是靈隱寺歷代方丈所用過的法器,如拂塵、如意等;二是純粹的文物,如南宋的瓷瓶;三是佛教方面的文物,如貝葉經、唐人寫經以及出土的佛像等;最後就是豐富異常的書畫珍品,如吳昌碩的篆寫條幅,任伯年的所畫的扇面,沙孟海手冊對聯、清代竹禪和尚所畫的濟公活佛等。其中部分文物極為珍貴,經過杭州市文物局審定,分別被評為一、二、三級保護文物。文物展廳可以說是靈隱寺歷史的縮影,它體現佛教文化的博大精深,是一座真正的寶庫。

華嚴殿是靈隱寺的最後一重殿,從華嚴殿往下觀望,五個大殿貫穿在一個中軸線上,層層遞進。華嚴殿為單層重簷歇山頂建築,殿門上掛有原國家人大委員長喬石同志的親筆題字「華嚴殿」。匾額「華嚴世界」為著名書法家王冬齡書。 華嚴殿前台基牆面上刻有「靜觀眾妙」四字。

華嚴殿內供奉有三尊莊嚴雄偉的佛像,中間藍色的髮綹的就是毘盧遮那佛,也就是中國所稱的大日如來佛主了。他是發、報、化三身佛中的法身佛。據說大日如來是光明理智的象徵,佩戴供奉佛法像者能通天地之靈氣,取萬物之精華,除妖避邪,勇往直前,光明快樂,鴻圖大展。毘盧遮那佛,意為遍一切。謂佛之煩惱體淨,眾德悉備,身土相稱,遍一切處,具無邊際真實功德,是一切注平等實性:即此自性,又稱法身佛。手持如意的是大行普賢菩薩,普賢菩薩主理門,位於毗盧遮那佛之右。普賢菩薩是中國佛教四大菩薩之一,釋迦牟尼佛的右脅侍菩薩,象徵理德、行德,同文殊菩薩的智德、正德相對應,其示現教化眾生道場在四川峨眉山。 「普渡眾生登淨域; 賢開大道化慈航。」所說的就是這位普賢真人了。普賢菩薩,以其居伏道之頂,體性週遍,故稱普:斷道之後,鄰於聖位,故稱賢。手持蓮花的是大智文殊師利菩薩。文殊菩薩主智門,立於毘盧遮那佛之左。文殊菩薩是中國佛教四大菩薩之一,釋迦牟尼佛的左脅侍菩薩,代表聰明智慧。因德才超群,居菩薩之首,故稱法王。是除觀世音菩薩外最受尊崇的大菩薩。文殊師利菩薩,文殊師利意為妙德。以其明見佛性,具足法身、般若、解脫三德,不可思議,故稱妙德。三尊佛像僅用一根珍貴巨大的楠木雕刻而成,佛像雕工精緻,線條優美,為了和楠木本色相協調,只用金箔勾畫了一些細細的花邊,給人以莊嚴肅穆之感。三尊佛像的佛身均以緬甸進口的直徑2.06米,高8.1米的楠木雕塑,衣飾、蓮台等則為香樟木雕。整組佛像高達13米,佛像肉色面孔,藍色髮髻,配上乳白色的蓮座、服裝、帽飾和靠背,金箔勾邊,顯得色彩明快,珠光寶氣,給人以莊嚴肅穆之感,為佛教藝術的精品。據記載:三者都是華嚴世界裡的聖人,所以又稱為“華嚴三聖”,華嚴殿即是由此而得名。

說到靈隱寺,就不得不提一下活佛濟公,傳說天上的降龍羅漢轉世為人就在靈隱寺修行,法號“濟癲”,看上去總是一副瘋瘋癲癲的模樣,整天喝酒,還酷愛吃狗肉,整天遊走在世間,普渡眾生。濟公殿就在藥師殿的東則,硬山青瓦頂前置柱廊。濟公殿供奉的是道濟禪師。濟公是歷史上真實的人物,道濟禪師,原名李心遠,號濟公,浙江台州人,生於南宋紹興十八年(公元1148年),卒於嘉定二年(公元1209年),是當時天台臨海都尉李文和的遠房孫。南宋淳熙三年剃度出家的地方就在靈隱寺,是一位學問淵博、行善積德的得道高僧。在他的一生行徑中,被民間渲染得離奇古怪。事實上,濟公是個性格率真而頗有逸才的名僧。他的師父就是著名的瞎堂慧遠禪師。濟公佛學造詣頗高。但一生行徑與一般出家僧人也確有不盡相同的地方。據記載,濟公性格狂放不羈,飲酒食肉,行若瘋狂,與一般寺僧格格不入,以致到了監寺不能相容的地步,當時住持靈隱寺和尚是瞎堂慧遠禪師。有人就把濟公的這種怪誕行為上呈予瞎堂慧遠,慧遠禪師不但不開除他,反而批復道:“法門廣大,豈不容一顛僧耶”,大家這才不再議論。瞎堂慧遠禪師圓寂後,濟公不久就離開靈隱寺而到了淨慈寺。他在淨慈寺度過了餘生,一直到端坐而逝。 「濟公殿」匾額為元代書法家趙孟髟題寫

濟公一生嬉笑怒罵,怡然飄逸,喜好雲遊,出行四方,遊戲神通,好打抱不平,足跡遍及浙、皖、蜀等地。他常衣衫不整,寢食無定,為人採辦藥石,治病行醫,解憂排難,常常靈驗,廣濟民間疾苦。因此,其德行廣為人們所傳誦。自宋以來,老百姓不一定知道歷史上有哪位靈隱寺住持的法號,但濟公的大名可謂無人不知,無人不曉。道濟禪師殿內正中有一尊青銅鑄像,他右手拿破扇、左手持念珠、右腳擱在酒缸上,他就是民間家喻戶曉的“濟公活佛”,銅像高2.3米,重2.5噸,其原型採用靈隱寺所藏清末畫僧竹禪的濟公畫像。濟公殿不像別殿那樣氣勢雄壯,金碧輝煌,卻別有一番淡定雅緻,超塵脫俗,儼然是佛殿中之清澈之所,四周都是實木草蓆,

濟公堂裡值得稱道的是這裡面的展示濟公平生和傳說故事的壁畫。這18幅壁畫高3米、總長50米,環繞濟公殿四壁,如一幅江南山水畫卷徐徐展開,展現濟公傳奇的一生。它色彩淡雅,伴隨著淡淡的泥土與礦物質顏料的香味,傳遞著寧靜祥和的氣息,把人們帶回800年前那精緻的南宋都城。從這些壁畫中,人們也能看到南宋時的靈隱全貌。除了那筆意蔥蘢的山水景觀,還能尋到許多當年都城的細節:靈隱寺、大悲樓、六和塔、淨慈寺、雷峰塔、西湖、錢塘江,這些舊日景觀皆有出處,多與今日大不相同,濟公的行跡基本上在杭州,他在靈隱寺出家,後又在淨慈寺為僧,故事多發生在我們熟悉的錢塘名勝之中,一幅山水長卷,濟公的故事就在這裡面。這組壁畫描繪了道濟禪師(濟公)以天台羅漢之身示現娑婆,遊戲人間,懲惡揚善,直至最後舍報歸位的神奇一生。

靈隱寺五百羅漢堂自明代就有,後廢。清初重建羅漢殿影響甚大,名播海內外,現在的靈隱寺五百羅漢堂是建於上世紀九十年代,是目前國內規模最大的羅漢堂,總面積為3116平方米,羅漢堂氣勢宏偉,殿堂高度達25米,四面單層重簷L型建築中心對稱排列,圍繞中心樓閣,其平面呈“卍”字形,“卍”字為佛祖的三十二相之一,以示萬法唯心、萬德圓融、萬緣俱息之意。五百羅漢堂西側門匾額「五百羅漢堂」由現代書法家林曉明題寫,五百羅漢堂東側門匾額由雲林方丈題寫。

進入羅漢堂,羅漢堂內供奉的500尊青銅羅漢像,每尊高為1.7米,底座寬1.3米,重1噸,其形象各異,表情豐富,千姿百態,栩栩如生。羅漢是梵語阿羅漢之簡稱,華言譯為殺賊、無生、應供三義,賊:指見、思之惑。阿羅漢能斷除三界見、思之惑,故稱殺賊。無生:即不生。阿羅漢證入涅槃,而不復受生於三界中,故稱不生。應供:阿羅漢得漏盡,斷除一切煩惱,應受人天之供養,故稱應供。佛祖是至高無上的品位,羅漢為第三品位。關於五百羅漢的來歷,有多種說法。有說是跟隨釋迦牟尼聽法傳道的五百弟子,有說是參加第一次與第四次結集的五百比丘,還有的說是五百強盜「放下屠刀,立地成佛」等。

在五百羅漢堂中央是一座佛教四大名山銅殿,即“靈隱銅殿”,分別供奉五台山文殊菩薩、峨眉山普賢菩薩、普陀山觀音菩薩、九華山地藏菩薩。在佛教中,此四大菩薩分別象徵大智、大行、大悲、大願。銅殿高達12.62米,為單層重簷歇山頂的傳統古建築結構,飛簷雕瓦,翼角飛舉,翼展達7.77米,底部面積5平方米方。三重簷,四立面,造型精緻,氣勢磅礴,為 “世界室內銅殿之最”,已被列為金氏紀錄。歇山頂上龍吻對峙,火球騰金,窗花、鬥拱、雀替、龍柱、額、枋都精雕細刻,諸形工美,銅殿正方四面雕有四大佛山的自然風貌,或天蒼地茫,玉宇澄清;或古剎巍峨,大江環流,展現巧奪天工的鍛雕技藝,其製作工藝之精湛達到如火純青的程度。殿基有銅磚鋪地,須彌座鑄有佛山經典圖畫。銅殿運用現代表面處理技藝,金燦尊貴,光芒閃爍。歷史上的銅殿製作均採用單純澆鑄工藝,而靈隱銅殿是傳統工藝與新工藝的結晶,採用鑄、鍛、軋、刻、鑲、鏤、沖、鎏金、點藍、氧化、做舊、封閉等12種工藝,開創了大型銅工程建築中多種工藝綜合運用的先河。

在五百羅漢堂西北建冽泉,借假山疊石形成自然瀑布流入阿耨達池,池邊建有一座六角攢尖頂木亭,木亭上有匾額“具德亭”,由原靈隱寺方丈木魚書寫。後人評述靈隱歷史,曾有「理公為祖,延壽為宗,具德中興」之說,具德亭是為紀念清初具德禪師中興靈隱寺之功而建。具德禪師(1600-1667),清初著名僧人,字具德,名弘禮,俗姓張,會稽(今浙江紹興)人。明末清初戰亂之後,靈隱寺呈現出「苔蘚壁」的破敗景象。 1649年,具德禪師應靈隱僧人敦請入寺住持後,他精心策劃寺院復建,發起募化、集僧眾籌資,率眾躬親秉持,不辭勞苦,凡事親力親為,經過十八年的努力,前後共建成七殿、十二堂、四閣、三軒、三樓、一林等,靈隱寺終於煥然一新,華麗莊嚴景象重現。靈隱寺重興之後,具德禪師命弟子戒顯當了住持,自己退居杭州的雙徑寺。具德禪師之家風如此高潔,他自己在《具德老人自題像贊》裡卻說:「者漢不會禪,不會教,馬面驢首,隨人所好。謂是元要,主賓初無,與麼仿效。撰差排,卻又千差一照。意,是絕不可能達到的。

羅漢堂建築中花壇、水池,裡面是「佛掌」 峰石。 「佛掌」峰石外形酷似佛手。 「佛掌」二字是當年的方丈木魚所書。木魚,1997年出任靈隱寺方丈,是浙江省佛教協會名譽會長,杭州市佛教協會名譽會長,其人不僅是佛界高僧,也是一位書法高手,2006年94歲時圓寂,面目慈祥,神態安逸。名寺、名石、名人題詩,足見「佛掌」峰石,彌足珍貴。

春淙亭在杭州靈隱景區內,春淙亭在飛來峰理公塔對面的回龍橋上,吳越時名清繞橋,橋亭跨龍泓澗面建。其下流水淙淙。屬於靈隱三亭之一,是景區的休息處。春淙亭原在合澗橋上,明時所建,清代乾隆年間才移到回龍橋上,遊人必經之處。亭上的一副對聯曰:「山水多奇蹤,二澗春淙一靈鷲;天地無掉換,百公頃西湖十里源。」上聯點明飛來峰來歷的神奇,下聯寫春澗碧水的清澈襤褸,靈秀之氣當與天地長存。春淙亭名,取自蘇東坡「靈隱寺前豚後,兩澗春淙一靈鷲」之句。海寧許承祖詩有「乍疑飛雨亂春江」之句,即紀此景。現在的亭是1933年重建的。

走過春淙亭,就來到了理公塔前,該塔又名靈鷲塔,位於靈隱龍泓洞口之理公岩,為經念開山祖師慧理的建築物,據說慧理圓寂後,他的遺骨就存放在塔下。理公塔是靈隱景區內一座著名的古建築,杭州現存唯一的明塔。宋陸遊曾撰《二寺記》。記述當年慧理曾晏息岩下,後有僧人在其四周鐫刻羅漢像,並有「天削芙蓉」、「八面玲瓏」等題刻。理公塔由塊石砌成,是一座石構的樓閣式塔,高約8米,六面七層,其基石每邊長1.69米。塔第一層中空,高0.85米,每邊長1.19米。每面的中間開拱頂洞門,高0.59米,寬0.25米。第二層每邊塔簷長1.41米,塔身高0.71米。第二層至第七層塔簷略作起升。簷下無鬥拱輔作,無疊澀出跳,僅有線腳,造型簡潔,樸實無華。第二層的正南面錮有「理公之塔」碑記一方。現在的塔是明代萬曆十八年(1590)重建,塔為實心、七層六面,一層為塔基,二層刻塔銘,三層刻《金剛經》,四層以上是佛像。古樸蒼桑的理公塔見證了一個印度和尚不遠千山萬水來到中國弘揚佛法的艱辛。

飛來峰摩崖造像位於靈隱寺前的飛來峰岩壁。峰高209公尺。據唐代陸羽《靈隱寺記》稱:「有僧於岩上周圍鐫羅漢佛菩薩。」可見,飛來峰石刻唐時即有,現可計數的有五代、宋、元石刻造像470多尊,保存完整且較完整的有115龕345尊,分佈在峰頂伏犀泉上,金光洞(即射旭洞)、玉乳洞、龍泓洞內外和沿溪崖壁上,直至呼猿洞以西。飛來峰造像以元代造像著稱,數量之多,規模之大,為國內之最,也為漢族地區最多的喇嘛密宗造像群。這些佛像袒胸露肩,威武奇突,其中以無量佛母準提像量為精緻,龕呈喇嘛塔形,旁有供養天女飛翔,佛母三頭八臂,端莊安詳,兩側供養質麗虔誠,衣著輕柔,四個金剛威武有力,位於呼猿洞口的造像與刻於元至元二十九年(1363年)的阿彌陀佛、觀音、勢至菩薩,容相端莊,衣飾富有質感,以元代造像手法並繼承了宋代造像風格。

歷史上靈隱寺規模最大要數五代吳越時,當時全寺有9樓18閣72殿,僧房1300餘間,僧徒3000餘人。北宋時,有人品第江南諸寺,氣象恢宏的靈隱寺被列為禪院五山之首。清代康熙皇帝六下江南,四次巡遊靈隱寺,乾隆皇帝也六次南巡到靈隱寺,足見靈隱寺在當時的地位。我這次跟著企業參觀靈隱寺,參加了集體的禮佛活動,中午還在齋堂用了餐,收穫頗豐,感悟也很多。

靈隱寺確實深得「隱」字的意趣,整座雄偉寺宇就深隱在西湖群峰密林清泉的一片濃綠之中。靈隱自創建以來,高僧雲集,文人薈萃,儒釋交融,談禪論道,一吟一脈早已蔚然成為文化大觀。靈隱寺以其得天獨厚的佛教文化,宏偉壯麗的殿宇建築和秀美幽雅的自然風光,吸引著海內外的善男信女,早已成為人們學佛、觀光、祈福、休閒的佛教勝地。徜徉於靈隱寺內,遠望可見靈竺山青峰聳翠,眼前香煙繚繞,耳旁梵唄不絕,真猶如西天盛景。佛教文化博大精深,靈隱這片佛國淨土,能給你足夠的時間和自由來思考、確認自己的心。當你迷茫時,不如來靈隱走一回,人間浮沉,但求不亂於形,不惑於心,在塵世中做最好的自己。佛在心中,西天自然咫尺。東方淨琉璃世界,殊勝莊嚴,那裡的一切,都是無比的清淨光明,沒有五濁惡世,也沒有三惡道,是佛教徒所嚮往的清淨國土。