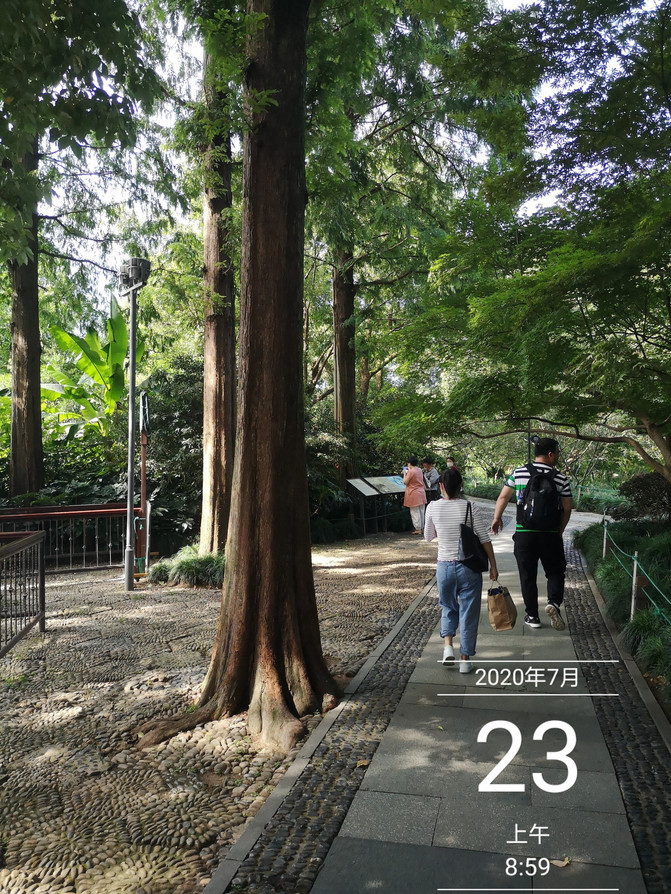

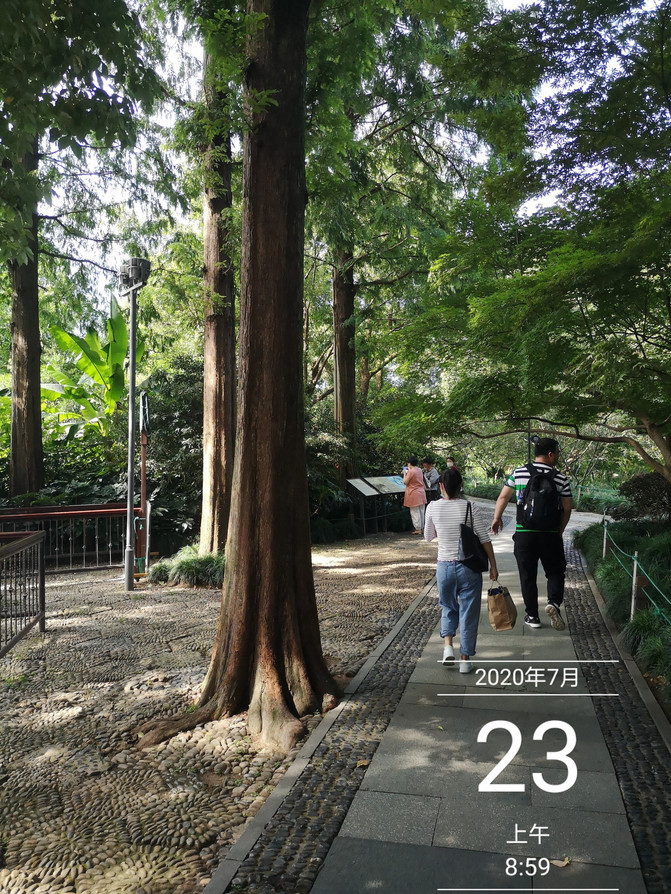

7月23日晨8:58分,在杭州湖濱搭乘「浮梅門檻」畫舫船到三潭印月,船靠碼頭。十來個遊客,魚貫登岸,今日三潭印月的首批遊客啊!四年未來,仍熟悉島上的一草一木。

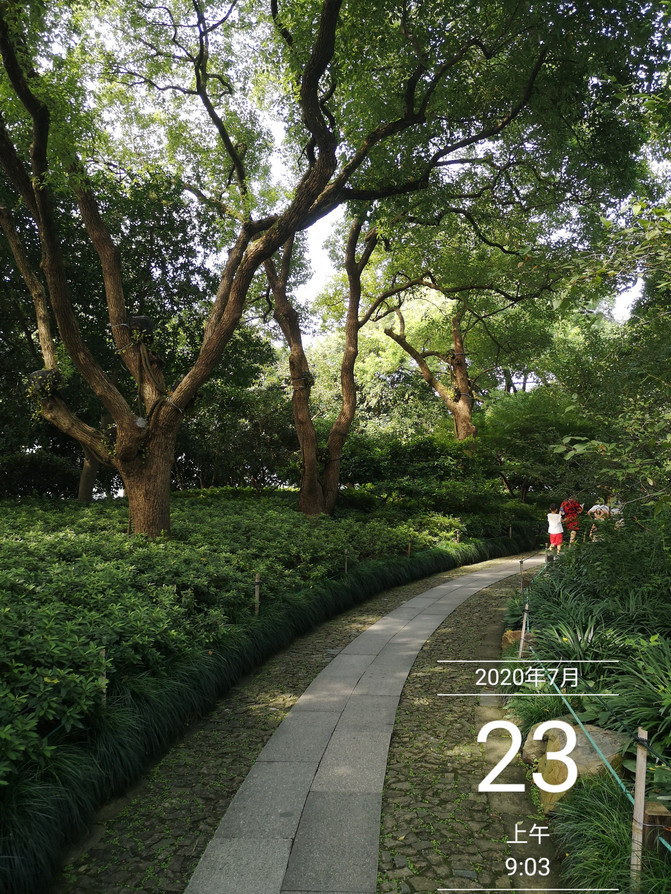

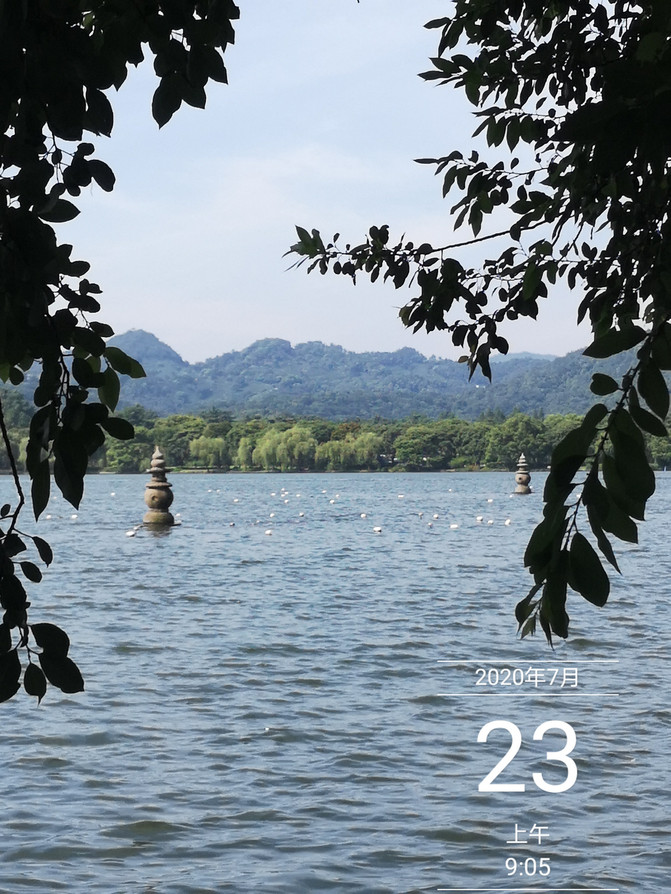

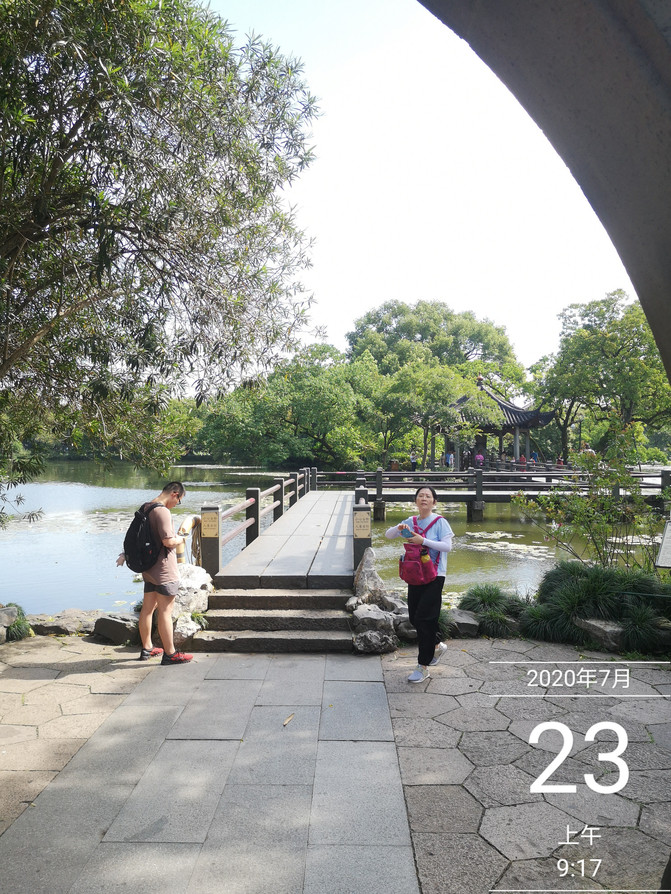

炎炎夏日,今日最高溫不足30度,島上,滿目皆綠,觸目皆水。晨風拂面,竟含三分涼意。上島,順時針行,五分鐘後便見到湖面上的三座石塔,我習慣稱之為「石葫蘆」。三個石葫蘆,有千年歷史,蘇東坡在杭疏浚西湖時所建,明代重建。重建以來,也有五、六百歲了。導遊總喜歡神秘兮兮告訴遊客:月明之夜,洞口糊上薄紙,塔中點燃燈光,洞形印入湖面,呈現許多月亮,真月和假月,令人難辨。故得名「三潭印月」。說得煞有介事啊!對此說法,誰人看過?妄言妄聽罷了。我欣賞的是:石塔之秀美,石塔與湖面遠山構成的和諧之美。

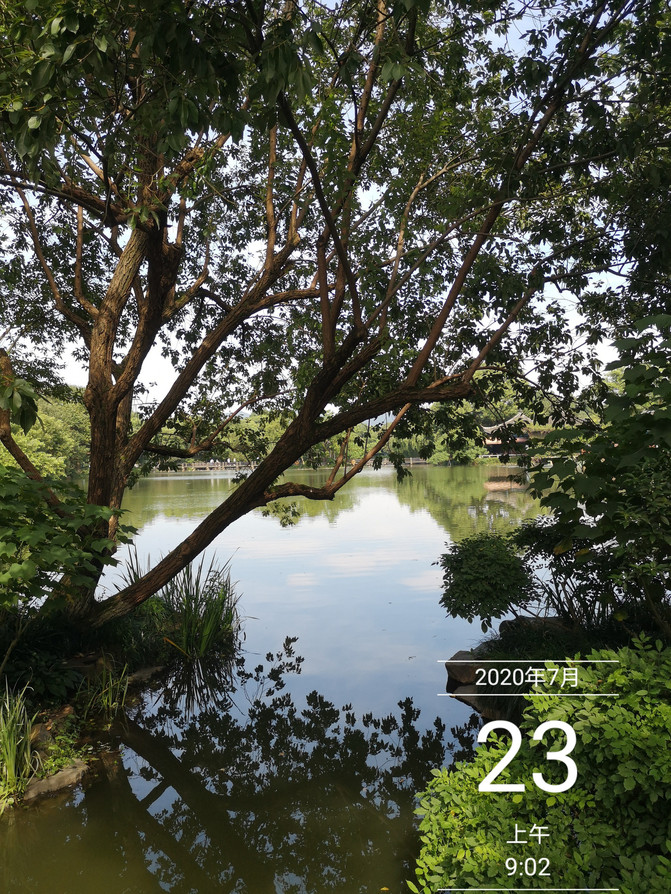

從空中俯瞰,島上陸地形如一個特大的「田」字,呈現出湖中有島,島中有湖,水景稱勝的特色在西湖十景中獨具一格,為我國江南水上園林的TOP經典之作。

我登此島,不下20次。 2012年在「花鳥廳」喫茶,忽發奇想:此島究竟如何形成?起身離席,到外面轉悠一圈,得出如此結論:三潭印月島的前身是“水心保寧寺”,有寺廟,就要有放生池,島上寺廟,四周皆水,放生即放入西湖,不妥!於是,廟主圍繞保寧寺築起圩堤,堤內蓄水,即成「放生池」。寺廟被水環繞,進出要有路呀。於是,再築東南西北的通道,讓保寧寺與外圍圩堤相接。如此這般,就有了三潭印月的雛形:一個特大的「田」字。我的這個想法,純屬個人妄斷,不料被《杭州建設》相中,轉載此文,並彙我不薄稿酬。

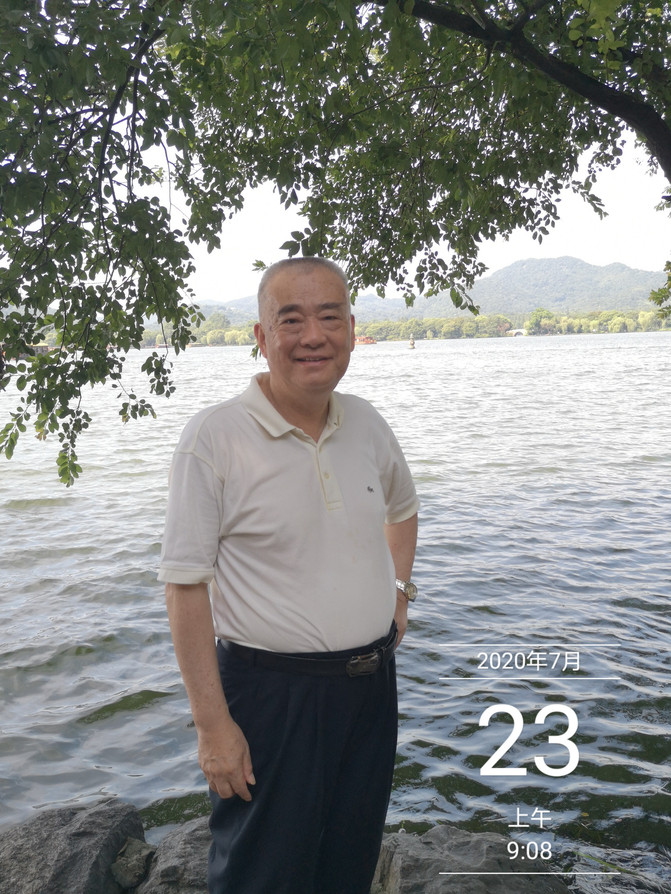

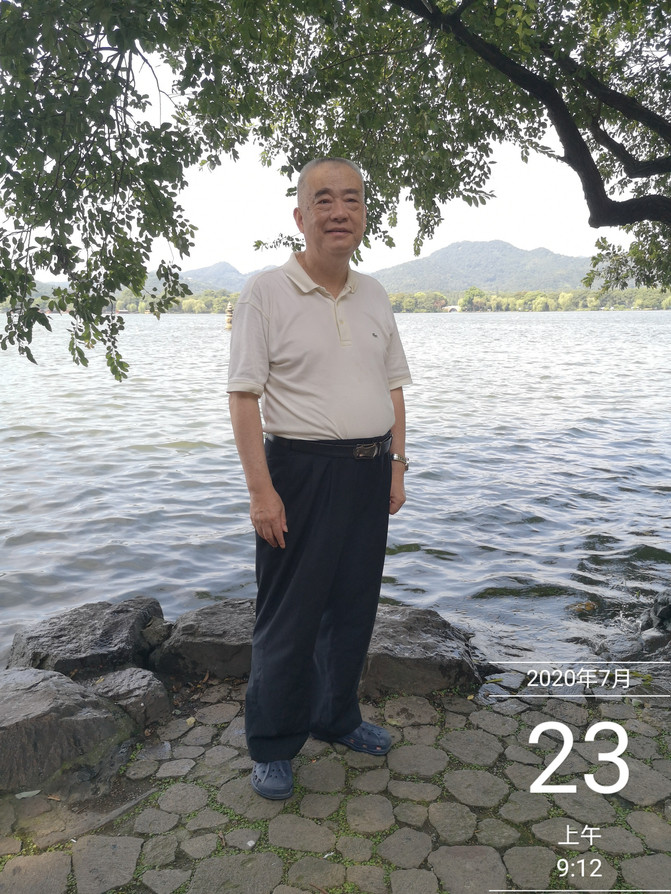

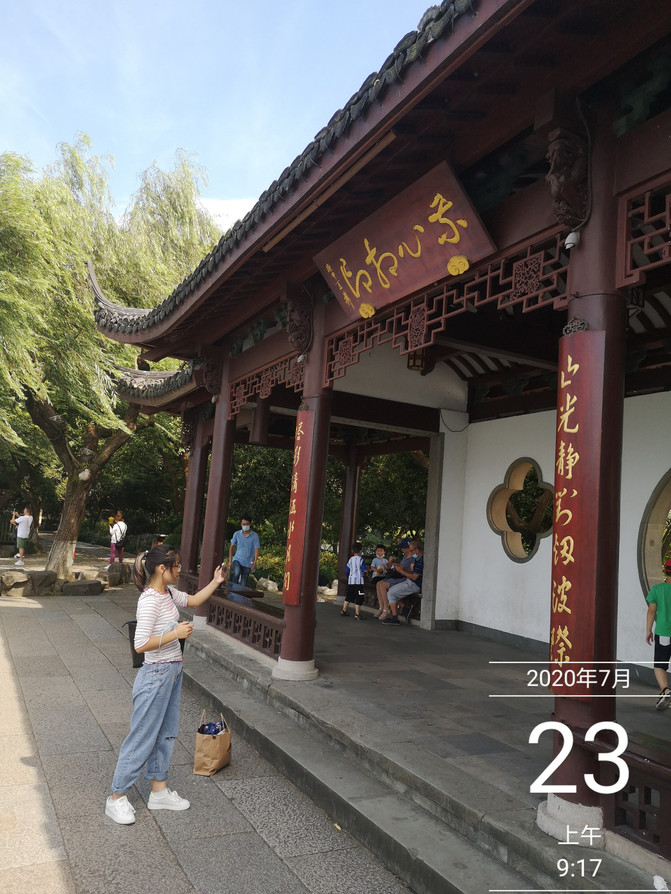

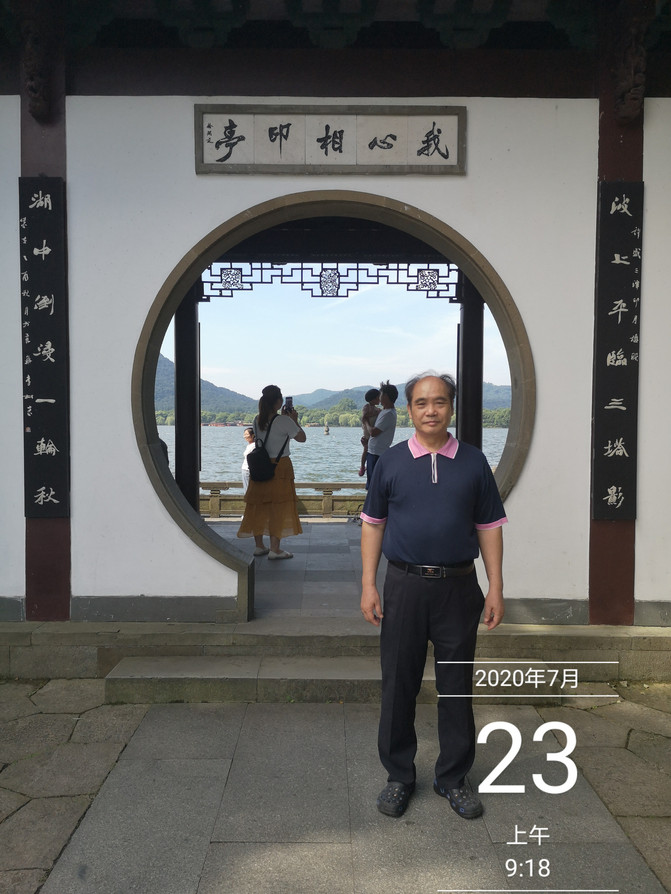

我和王君在「我心相印亭」歇腳,留影。此亭在此島縱軸線曲橋的最南端,遠山如黛,湖面寬闊,三個水中石塔在望。是欣賞西湖山水的最佳處之一。

因為這個亭名,許多戀人在此許願,發誓,相擁合影。今天來得早,年輕戀人正在趕往此亭的路上。我與王君因此可在此從容觀景,從容留影,亦不影響戀人在此作秀。