2020年的暑假,隨著新冠疫情稍事穩定,憋了半年的旅遊熱情亟需找個出口宣洩。不敢去太遠的地方,就在江浙滬包郵區裡挑一挑,然後就挑中了杭州和南京。話說這兩個城市位於上海的一南一北,一浙江一江蘇,方向相反,背道而馳,似乎不太符合我一貫的就近包圓兒風格,可那時候偏偏就很想去這兩個地方。杭州去過不只一次了,可在朋友圈看到別人去的杭州,和自己去過的總像是兩副模樣,兩樣光景,於是就躍躍欲試地也想去那些小眾又出彩的地方,感受一下不一樣的杭州;南京麼是因為懷念2019年秋天的明孝陵和美齡宮門前的懸鈴木大道,一直想找機會重溫。所以也就顧不上什麼天南地北,硬是來了個京杭一線牽,反正都是江浙滬包郵區,遠也遠不到哪兒去,高鐵一乘,直通兩城。

江浙滬包郵區旅遊的好處是高鐵又快又便宜,三個人三段高鐵票(上海—杭州,杭州—南京,南京—上海)加起來總共1K不到。 6晚飯店共3K出頭,全程訂的亞朵飯店旗下分店:杭州西湖河坊街亞朵和南京中山陵景區亞朵,都在繁華熱鬧地段,出行方便。再加上吃飯、當地交通、門票(這塊花費其實不多,因為去的基本上都不是熱門景點,有些還是免費的),這一趟總體消費大約在7.5K左右。

Day 1 上海—杭州—吳山景區

這是個潮濕悶熱的夏天,到飯店辦好入住後不久就開始下雨了,雨勢越來越大。剛好飯店附近有家方老大麵館,人氣很旺的樣子,我們聞風而動,中午就去那裡解決午餐了。

這是一家煙火氣十足的小麵館,門口排隊的,風裡雨裡不離不棄;裡頭掌勺的,煙熏火燎鍋鏟翻飛。

暑假又逢週末,等候時間一個鐘頭起跳,能讓人心甘情願排隊等候的自然是有兩把刷子的。請看下面兩張照片,一碗拌川,一碗片兒川(杭州人喜歡把麵叫“川”),澆頭鋪得滿滿噹噹,幾乎看不到底下的面,口味鮮香,實在是舌尖上的美味:

吃飽喝足,小眾景點走起。

吳山,因古時山有伍子胥廟,又得名胥山或伍山,後訥伍為吳,遂稱吳山,這是吳山起源的一種說法。

吳山天風,乃新西湖十景之一,位於西湖東南面,高94米,景秀、石奇、泉清、洞美。山上有城隍閣,展現雲表,巍然壯觀。吳山不高,但卻是杭州唯一突兀城隅的城中之山,山勢起伏,綿亙數裡,伸入市區。雄渾之江奔騰於南,明媚西湖輝映於北,東邊曾是南宋都城的天街禦道,朱門綺戶,直達鳳閣丹墀的皇城。北面則是通往柳浪聞鶯的河坊街,商舖店號,鱗次櫛比,市列羅綺、戶盈珠璣的繁華就堆陳在吳山腳下。登臨覽勝,左湖右江,前街後市,杭城秀色,奔來眼底,可盡攬杭州江、山、湖、城之勝,「吳山天風」即由此而得名。

吳山東南端為紫陽山,山石嵯峨,拔地而起。在紫陽山頂,矗立著一座體量龐大的八角攢尖頂重簷十六柱二層樓閣式亭。亭內有迴旋式階梯可供登臨遠眺,北望西湖青山碧水,南瞰錢塘江浩浩東流,景域廣袤,景觀豐富,故以「江湖匯集亭」相稱。

宮殿式建築的城隍廟曾是吳山上最大的神廟,舊時廟內古木參天,氣象蕭森,威嚴自生,在人們心目中留下了不可等閒視之的惶恐,連山名也因它而改口叫做城隍山。今日則在城隍廟的遺址高台上修建起鬥拱飛簷、似仙山瓊閣般聳立的城隍閣,於吳山之巔又新添了令人眼目清亮的標誌性景觀。城隍閣高41.6米,建築面積3789平方米,為七層仿古樓閣,整體造型融入了元、明兩代華麗的建築風格,飛簷翹角,凌空飛升,如鳳凰展翅,給人以“龍飛鳳舞到錢塘」的聯想。登上閣樓,可以鳥瞰杭城美景。

遠眺,

近觀,

其實我想要的是圖三,可惜未能如願拍到城隍閣夜景,只能用百度圖片代之。

杭州是聲名赫赫的人間天堂,然而吳山卻悄無聲息,一派超然而恬淡的風光。的確,與遊客如織的西湖名勝截然相反,吳山對於熟悉杭州的人來說也是相對陌生的。陌生帶來的好處是人少,但是蚊子巨多!一定要做好防蚊工作,長袖長褲穿起來!

Day 2 六和塔—梅家塢—雲棲竹徑

六和塔,取佛教「六和敬」之意,又稱六合塔。六和塔佔地890平方米,塔高59.89米,內部塔芯為磚石結構,分七層。外部木造樓閣式簷廊為八面十三層,每級廊道兩側有壺門,塔內由螺旋階梯相連,第三級須彌座上雕刻有花卉、飛禽、走獸、仙子等各式圖案。

六和塔設計精巧,結構奇妙。外觀呈八角形,腰簷層層支出寬度逐層遞減,簷上明亮,簷下陰暗,明暗相間,襯托分明。塔外各層簷角掛有104隻鐵鈴。

六和塔莊嚴雄偉,雍容大度,遠望有拔地參天之勢,為杭州古城最重要的宋代建築。清乾隆皇帝曾為六和塔每層題字。

登臨六和塔可遠眺錢塘江:

中午去外婆人家大快朵頤:

下午先去了梅家塢,那裡都是茶園,依山勢起伏,沿梅靈路兩側縱深長達十餘裡,有「十里梅塢」之稱。四周青山環繞,茶山疊嶂,滿目蒼翠,就是離市區比較遠。跟著趙大哥又是搭公車,下車後沿著梅靈路走走停停,拍拍照片,把中午在外婆人家吃下去的卡路里都燃燒殆盡。

依照趙大哥的路線安排,從梅家塢出來後下一個目的地是雲棲竹徑。

雲棲竹徑是新西湖十景之一,始於三聚亭,由亭邊穿過石坊,移步行去,高大挺拔直指雲天的毛竹,像盛情的老友列隊迎客。老竹蒼碧,新竹青翠,一眼望去,密密層層不知其所終。雲棲竹徑向以清涼幽靜著稱,盛夏到此旅遊,更能領略其綠鬱、清涼、寂靜、幽雅之感。行走在茂竹幽幽山道上,猶如潛泳在竹海碧波之中。綠蔭連著綠蔭,清涼裹著清涼,山風起處,偶爾有陽光從枝葉梢頭的空隙處灑落,光點跳動,映得遊人衣袂盡綠、煩熱全消。

度娘把雲棲竹徑寫得很美,可惜我家那一大一小拖我後腿,到了雲棲竹徑門口竟然不肯進去,原因是時間偏晚,地處偏僻,此時進去就是餵蚊子,不如早點回市區。也怪我意志不堅定,竟然被他們忽悠成功了!只好在門口過把癮,假裝自己進去了。

雲棲竹徑

人棲山林

歸去來兮

不亦樂乎

Day 3 浴鷂灣—郭莊—西湖國賓館紫薇廳晚餐

文獻記載,赤山水曲為浴餛飩灣。 2003年整治修復的浴鋤灣景區,東靠楊公堤,西臨三台山路,北至三台夢跡景區、烏龜潭景區,南到虎跑路。湖面聚散開合,岸線曲折有致。景區內恢復了黃公望故居、先賢堂、黃篾樓水軒、武狀元坊、霽虹橋等故跡,形成了該地區的自然人文環境。

這山這水這長廊,很是引發舒適:

郭莊離浴鷂灣不遠,是杭州園林之一,現為浙江省文物保護單位。郭莊位於楊公堤畔,與西湖十景之一的「曲院風荷」相鄰。原名“端友別墅”,建於清光緒三十三年(1907年),最初的主人為杭州商人宋端甫,民國期間轉賣給汾陽籍貫人士郭氏,由此改稱“汾陽別墅”,俗稱郭莊。

郭莊被譽為“西湖古典園林之冠”,是杭州現存唯一完整的私人花園。莊園佔地9788平方米,水面近3000平方米,建築總面積1629平方米,佈局典雅,別具情趣。園瀕湖構臺榭,有船塢,以水池為中心,曲水與西湖相通,旁壘湖石假山,玲瓏剔透。莊內「景蘇閣」正對蘇堤,可觀外湖景色。因郭莊風貌雅潔,被庭園界譽為「西湖池館中最富古趣者」。

郭莊分為「靜必居」與「鏡開天」兩部分,中間以「兩宜軒」相隔,前者為居家會客之所,後者是散步賞玩之地。主人引西湖水入園,園中有湖,名為蘇池,池形如鏡,一鏡開天。有了水,一切便都有了靈氣,有了秀色。曲廊環繞於水,疊石臨照於水,花木簇擁於水,水上小橋勾連,水下綠蓮靜波。水木清華,樓台金碧,牖藏春水,簾捲圖畫。

郭莊作為江南私家園林的名園,其建築藝術上的最大特色就是善於「借景」。西湖山湖景色絕美,環湖建築都可“借景”,問題是如何做到諧美精妙,有靈氣有趣味。郭莊在這方面可堪稱至境,故在杭州有「莊子春秋」之譽。園小乾坤大,舉目四顧,景移杯前,畫呈眼底。點筆亭台,成圖;著墨木石,成趣。小橋流水,曲岸清波。臨風而立,隔湖相望,遠處城廓列岸,蘇堤蒼然如帶。越軒閣,過石墩,沿層階,身登建於假山頂上的亭閣,臨窗翹首,心胸豁然,四圍山色,環湖勝景,飽覽無餘。背靠青山,懷抱西湖,咫尺之地,不覺其小,偏安一隅,不覺其寂,這就是郭莊的不同凡響處。因此郭莊雖然規模不大,卻是婚紗攝影鍾愛之地,光是我們匆匆一遊,裡裡外外就有好幾對新人的身影。

順便磨個熱度-乘風邀月的姊姊:

這天的晚餐是準備去心心念念的西湖國賓館紫薇廳享用的。久聞紫薇廳大名,底氣十足,不接受預訂,只能自己早去排隊拿號。由於餐廳本來就位於西湖國賓館內,住店客人比我們這些散兵游勇更有優勢,因此儘管我們早早地在對外開放時間進入賓館,也沒能成為第一批上桌的客人。不過沒關係,西湖國賓館本來就是一座園林式賓館,等位的時間剛好讓我到處逛逛,領略這西湖第一名園的風光。

昔日劉莊,就是今日的杭州西湖國賓館,坐落於西湖的西面,三面臨湖、一面靠山,庭院面積36萬平方米,因環境優美,建築精巧,陳設典雅而冠居西湖第一名園。

十九世紀末期建成的水竹居,昔日韶華早已剝落。如今的園林佈置、房屋建築是由我國著名園林專家、建築大師戴念慈先生在二十世紀五十年代重新設計改建,又經過九十年代末期,新舊世紀交替之年大規模的翻建整修建成的。亭台樓閣、小橋水榭、曲廊修竹、古木奇石,入眼皆景。擇此而居,可享春訪桃花夏觀荷,秋來賞桂冬瞻松之趣,更有竹風一窗,荷風半床的清恬之境。抬眼東望,湖上十里盡收眼底。

紫薇廳門口,隨手一拍即成風景:

紫薇廳菜色:東坡燜肉、西湖醋魚、虎跑泉水松茸飯是拿手好菜,火腿筍乾豌豆、響油鱔絲等亦美味可口。

Day 4 杭州—南京—閱江樓

這天結束了杭州的行程,乘高鐵移動到南京,傍晚來到閱江樓。

閱江樓,位於南京市鼓樓區獅子山巔,位於揚子江畔。明洪武七年(1374年),明太祖朱元璋為了褒揚自己的豐功偉績,在登上獅子山遊覽長江的壯美風光時,下詔在獅子山上建樓,作為後人永久流傳的象徵,並專門撰寫了2000字的《閱江樓記》。朱元璋非常重視閱江樓的建設,他親自選址,親自規劃,親自命名。然而,讓人始料不及的是,即將開工之際,他又下了一道詔書,停工!關於停工的原因,後世也是眾說紛紜。有一種意見認為,停建閱江樓是因為天像有異,這個說法源自於朱元璋的《又閱江樓記》。這個天象,就是出現了太陽黑子。朱元璋認為,這是上天警示他不要著急。古人對太陽黑子的出現是非常忌憚的,認為這是“臣掩君之象”,有天下大亂、天災等危險。儘管朱元璋欲修未成,但並不妨礙它因明初文學家宋濂所撰的《閱江樓記》而聞名,位列中國十大歷史文化名樓之一。

直到1997年,南京政府響應各界人士的號召,閱江樓終於動工興建。 2001年,閱江樓興建完工並對外發布,從此結束了有記無樓的歷史。

如今的閱江樓整體成「L」型,主翼面北,次翼面西,兩翼均可觀賞長江風光;主樓在兩翼的犄角處,通高52米,總建築面積約5000平方米。閱江樓兩翼各以歇山頂層次遞減,屋頂犬牙交錯,高低起伏,跌宕多變;屋面覆有金色琉璃瓦並鑲有綠色琉璃瓦及緣邊,色彩鮮麗。外觀碧瓦朱楹、彤扉彩盈,具有鮮明的古典皇家氣派,為典型的明朝皇家建築風格。

其實閱江樓不是古代那樣的木結構,而是鋼筋混凝土結構,但仍處處透露著精緻之美和大氣磅礴的氣勢。更神奇的是,從外面看有4層,但其實裡面有7層,其中有3層只能從裡面看到。

閱江二字隱喻登高攬勝之意,這裡正是觀賞長江風光的最佳地點。長江從蕪湖自南向北流到南京下關後,轉向東方。它的轉折,正好讓閱江樓可以飽覽長江兩岸的風光。登上閱江樓遠眺,大江的遼闊風光一覽無餘,令人心曠神怡。回首江面,金陵盡收眼底。進入夜幕,閱江樓上晶瑩剔透,是觀賞長江華燈、都市美景的絕佳地點。

可惜當天天公不作美,氤籠長江氳籠橋,閱江樓無緣閱江。

Day 5 明孝陵—南京博物院

這一天的兩個景點都是重量級景點,而且都免費。中國的公立博物館大多是免費參觀的,這是地球人都知道的,南京博物院當然也不例外。而明孝陵的免費則是需要滿足一個條件的,且聽下面分解。

明孝陵位於南京市玄武區紫金山南麓獨龍阜玩珠峰下,東毘中山陵,南臨梅花山,位於鍾山風景名勝區內,是明太祖朱元璋與馬皇后的合葬陵寢。因馬皇后諫號“孝慈高皇后”,又因奉行孝治天下,故名“孝陵”。其占地面積達170餘萬平方米,是中國規模最大的帝王陵寢之一。

明孝陵建於明洪武十四年(1381年),先後調用10萬軍工之眾,歷時達25年,至明永樂三年(1405年)方建成。承唐宋帝陵 「依山為陵」的舊制,又創方墳為圜丘新制,將人文與自然和諧統一,達到天人合一的完美高度,成為中國傳統建築藝術文化與環境美學相結合的優秀典範。

明孝陵作為中國明清皇陵之首,代表了明初建築和石刻藝術的最高成就,直接影響了明清兩代五百餘年20多座帝王陵寢的形制,依歷史進程分佈於北京、湖北、遼寧、河北等地的明清皇家陵寢,均按南京明孝陵的規制和模式營建,在中國帝陵發展史上有著特殊的地位,故而有「明清皇家第一陵」的美譽。

明孝陵處於山清水秀的環境之中,周圍山勢起伏,山環水繞,人文與自然景觀渾然天成。墓園規模宏大,格局嚴謹。孝陵建築自下馬坊至寶城,縱深2.62公里,陵寢主體建築當年建有紅牆圍繞,週長達2.25公里。

明孝陵經歷了600多年的滄桑,許多建築物的木結構已不存在,但陵寢的格局仍保留了原來恢弘的氣派。陵區內的主體建築包括方城、明樓、寶城、寶頂,石刻包括下馬坊、大金門、神功聖德碑、神道(包括石像路和翁仲路)等,都是明代遺存,保持了陵墓原有建築的真實性和空間佈置的完整性。

明孝陵的神道是讓人過目難忘的存在,很久以前我第一次去南京,多年以後回想起來印象最深的就是神道,以至於後來每次去南京必要重走一回神道。

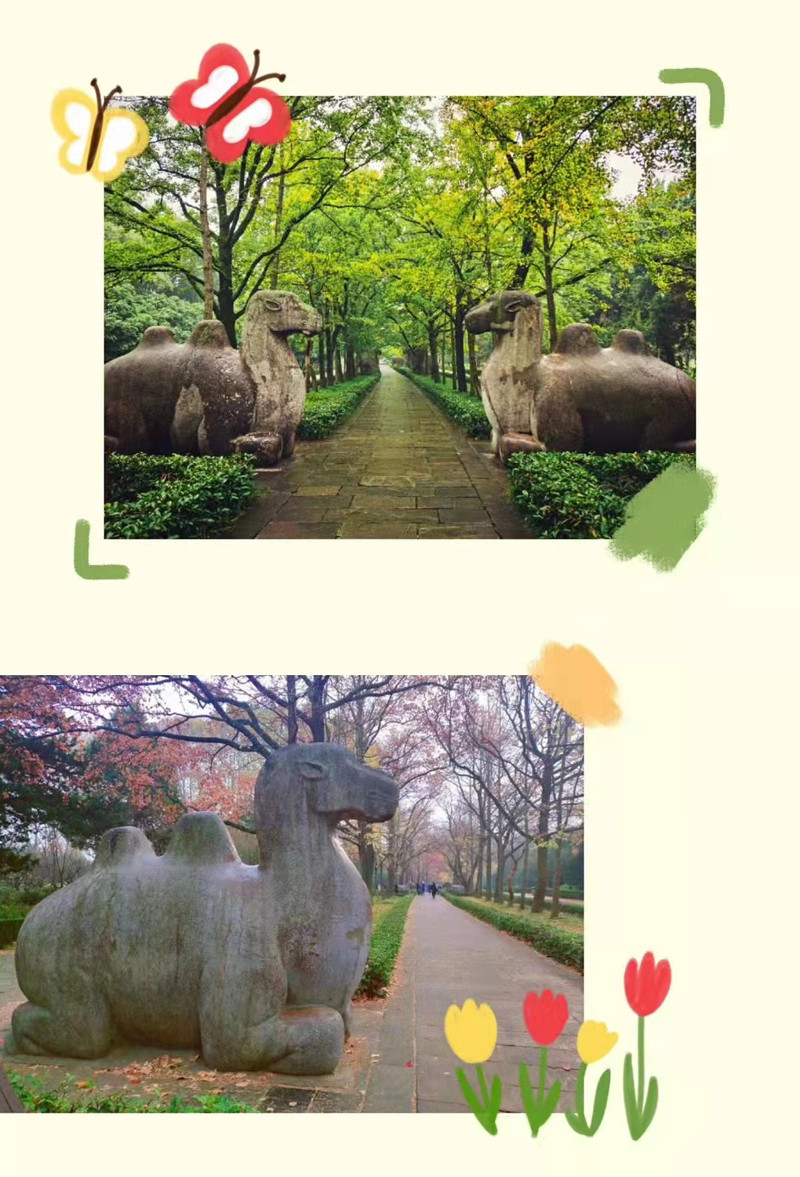

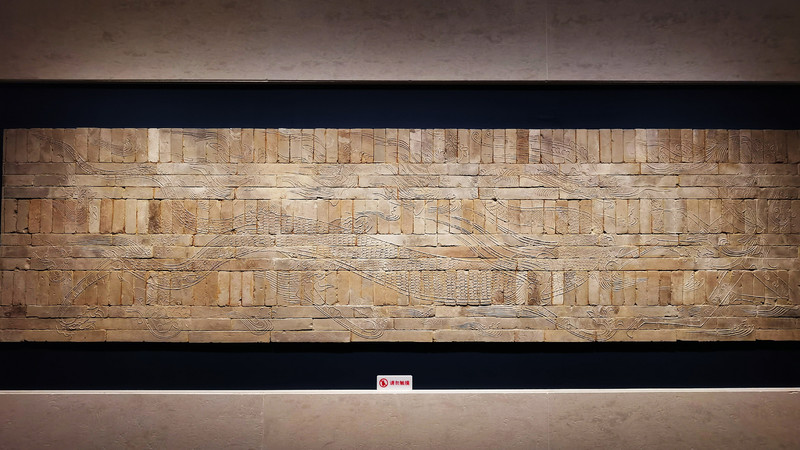

由四方城向西北行約100公尺過御河便進入神道。明孝陵神道的最大特色在於與地形地形的完美結合,其不同於歷代帝陵神道成一直線的傳統,而是完全依地形山勢設計成蜿蜒曲折的佈局,環繞建有三國時代孫權墓的梅花山成彎曲狀,形狀像北斗七星。而且還在每一段的節點處安放石像生來控制空間,形成一派肅穆氣氛。石像生下鋪墊有完整的六朝磚,使其600年來沒有下沉。明孝陵的神道是中國帝王陵中唯一不呈直線的神道,充分體現了明孝陵的開創性地位。明孝陵的石像生也是明代陵寢中規模最大、最有特色的一組。

神道由東向西北延伸,兩旁依序排列著獅子、獬豸、駱駝、象、麒麟、馬六種石獸,每種兩對,兩跪兩立,夾道迎侍,共12對24件。這些石獸體現了皇家陵寢的禮儀要求,各有寓意:獅為百獸之王,顯示帝王的威嚴,它既是皇權的象徵,又起到鎮魔闢邪的作用;獬豸是一種神獸,獨角、獅身、青毛,秉持忠直,明辨是非;駱駝是沙漠與熱帶的象徵,它表示大明疆域遼闊,皇帝威鎮四方;大像是獸中巨物,它四腿粗壯有力,堅如磐石,顯示江山社稷的穩固;麒麟是傳說中的「四靈」(即麟、龜、龍、鳳)之首,它是披鱗甲、不履生草、不食生物的仁獸,雄的叫麒,雌的叫麟,象徵「仁義之君」和吉祥、光明;馬,在古代是帝王南徵北戰、統一江山的重要坐騎。

明孝陵神道的六種石獸中,以像為體積最大的一種,重達80噸。當時為了將這些巨型石獸運抵明孝陵,智慧的古人特地選取冬季時節,在路面上灑水成冰,再用粗大的竹、木作滾軸,一路上用人力推滾的辦法來完成運輸任務。這段神道現俗稱為石像路,全長615公尺。

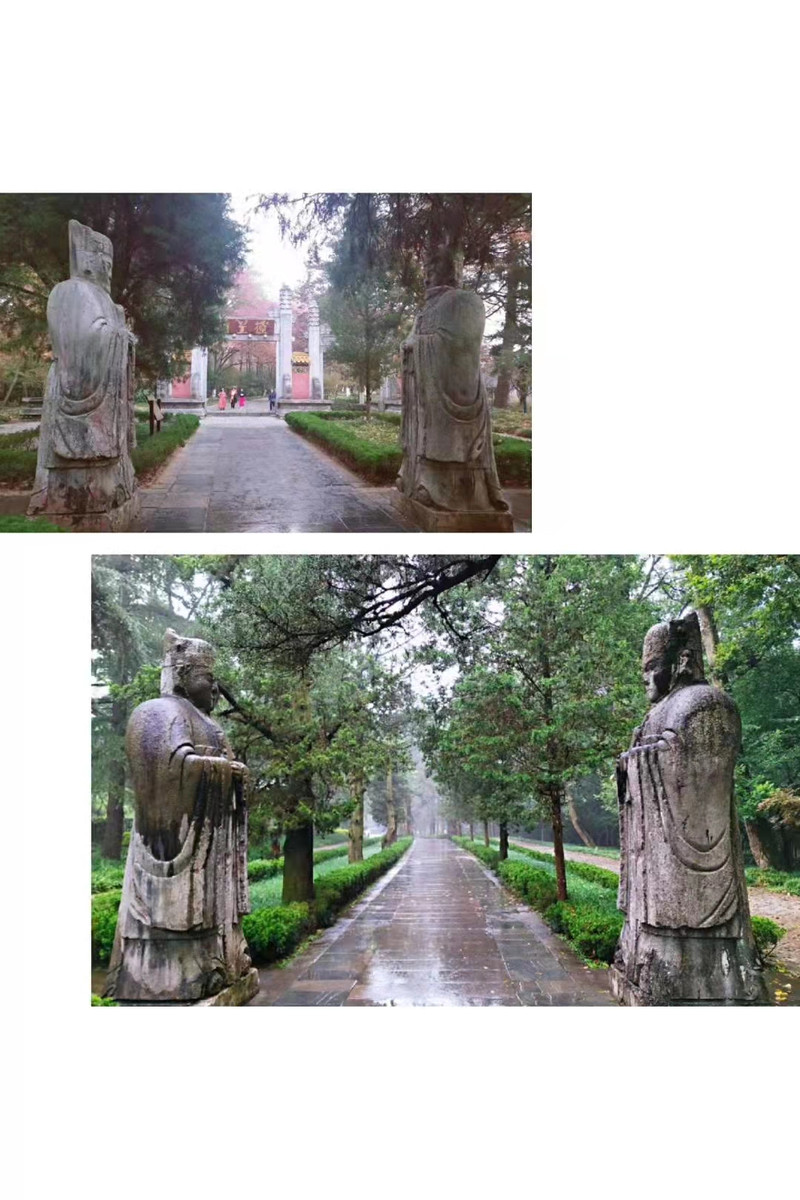

石像路的盡頭,神道折向正北,至櫺星門,長250公尺。這段神道置石望柱和石人,兩根望柱呈六角形,高6.6米,柱身雕滿雲龍紋。通常望柱均置於神道的最前端,而明孝陵的望柱則偏偏置於兩段神道中間,這也是朱元璋的獨特之處。石望柱之後是東西相向而立的翁仲(原指銅鑄或石雕的偶像,後來專指墓前的石人),文臣、武將各兩對,共八尊,高3.18米,形象威嚴端莊,他們是陵墓的儀衛者和忠實守護者。

神道上的所有石像均以整塊石料雕成,不刻意追求形似,而注重神似,其風格粗獷、雄渾、樸拙,氣度非凡。這些石像對稱地排列在神道兩側,南北全長800多米,構成威武雄壯的長長隊列,使皇陵顯得更加聖潔、莊嚴、肅穆。

神道上的石像,就這樣兩兩相望;六百年,也不過是彈指一揮間。

從神道到陵宮的大道也值得瘋狂打call,特別是秋天楓紅杏黃、五彩斑斕的時候。吭出來2019年去賞秋時拍的照片,要是天公肯開顏,就更上照了:

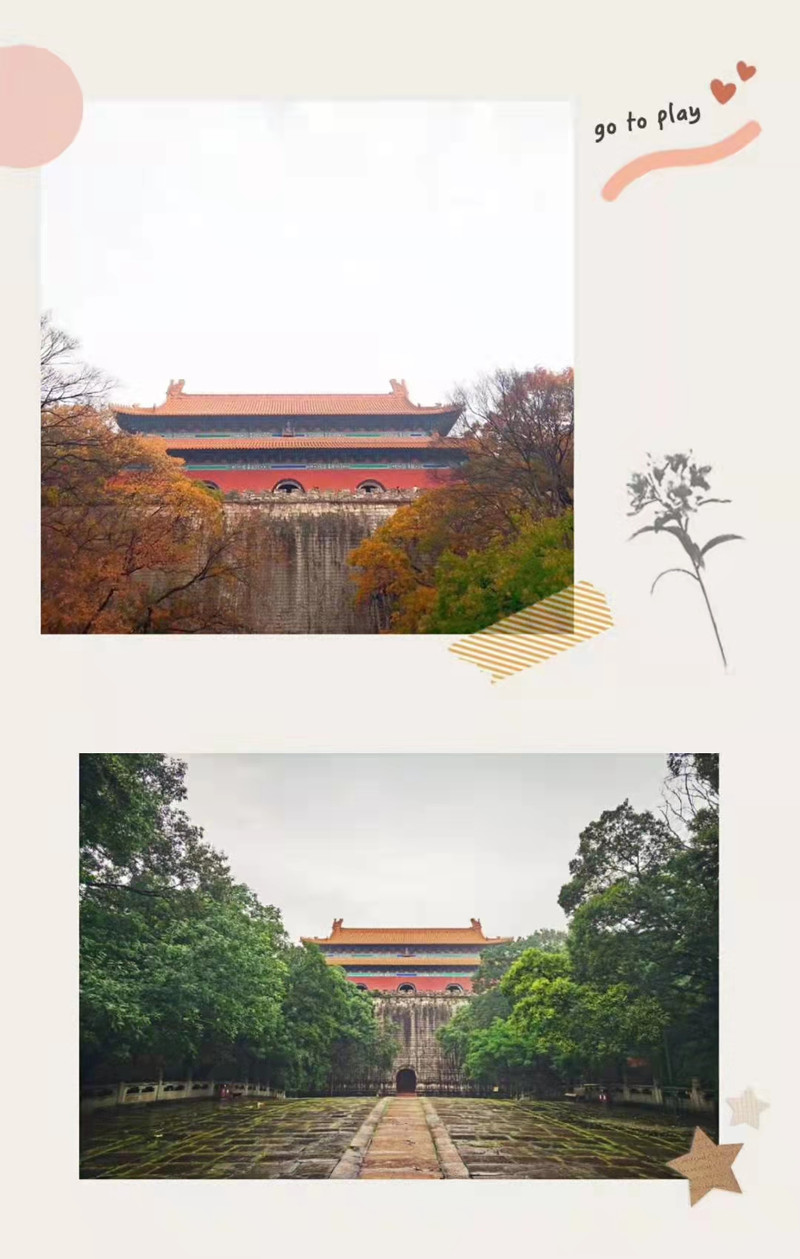

方城是孝陵寶頂前面的一座巨大建築,外部均用巨型條石建成,東西長75.26米,南北寬30.94米、前高16.25米、後高8.13米,底部為須彌座。方城正中為一拱門,中通圓拱形隧道。由54階梯拾級而上步出隧道,迎面便是寶頂南牆,用13層條石砌築,沿方城左右兩側步道即可登上明樓。

明樓在方城之上,為重簷歇山頂,上覆黃色琉璃瓦,東西長39.45米,南北寬18.47米,南面開3個拱門,其餘三面各開1個拱門,每扇門上面的門釘為9行,每行9顆,以顯示九五至尊的最高等級制度。方城明樓以北為直經400公尺左右的圜丘即是寶頂,也稱為寶城,為朱元璋和馬皇后的寢宮所在地。

下圖為2019年秋登臨明樓:

明孝陵最為難得的是它的地下墓宮完好如初,歷史上沒有一次成功的盜掘。之所以能夠保存完好至今,是由明孝陵的特殊防盜措施、歷史機緣以及地理位置共同決定的。

經過勘探,明孝陵所在的獨龍阜原本是一座堅固的石頭山。有些皇陵是從上往下扒開一個深穴,建好後再封起來,但明孝陵卻是橫向鑿入山體,從內部掏空建玄宮。這種橫穴式的方法雖然工程浩大,但十分堅固。在沒有炸藥的情況下,古代盜墓賊從頂部向下打盜洞根本行不通。橫穴式設計使墓道成為盜墓賊的唯一通道。為了隱藏好墓道,修建明孝陵的工匠也是費盡心機。透過精密磁測,考古人員探測到,墓道並不是像人們想像中的在正中間,而是偏在一邊,這種反常規的設計讓許多盜墓賊無功而返。

除了橫穴和側墓道,考古人員還在明孝陵寶頂高高的封土堆下發現了厚厚一層圓潤的鵝卵石。鵝卵石本應出現在低窪的山澗中,它們出現在獨龍阜的山頭上只有一個原因,這是人們有意鋪設的,不僅便於雨水迅速滲透到寶頂排水設施中流出去,更為重要的是防盜。這類似於古代的一種流沙防盜法,當盜墓賊挖開一個洞時,鵝卵石就會從四面八方滾落下來把洞填滿,這也是現在連盜掘的痕跡都很難找到的原因。

明孝陵躲過賊手還有一個重要原因就是它離南京城太近了,只要一有風吹草動,城裡立即會知道,這讓盜掘活動不可能延續太長時間,只能空手而歸。

雖然明孝陵採取了三大有效的盜墓措施,但是如果遇上像東陵大盜孫殿英那樣握有重兵和炸藥的軍閥,也難逃一劫。幸運的是,歷史機緣讓明孝陵逃脫了這些大賊的魔爪。雖然明朝以後南京城屢經戰火,但每個新政權無一例外地對明孝陵加以保護。清朝建立後,藉由保護明孝陵,有效地消除了江南地區的抗清思想;康乾二帝每次下江南必定要來明孝陵祭拜,康熙還在陵前立了“治隆唐宋”的石碑。洪秀全、孫中山在南京成立政權後的第一件事也是祭拜明孝陵,以示推翻滿清、恢復中華的決心。

謝天謝地,明孝陵沒有毀於戰火,沒有毀於盜掘,才得以讓現在的我們好好瞻仰膜拜,實乃中華之大幸!

現在來揭曉免費遊明孝陵的奧秘:就是要去得早!明孝陵各大入口早上六點半開始有工作人員上崗檢票,但在那之前,入口無人值守,且一直是開放狀態,也就是說,只要去得夠早,在六點半前進入明孝陵,就可以免費在偌大的陵園裡篤悠悠地漫步,直到逛不動為止。這招我們早在2019年來南京賞秋的時候就用過了,那次我和趙大哥早上5點半出發,從南京南站搭計程車到明孝陵門口,天還沒亮,我們是摸黑進的明孝陵,四下俱寂,月亮仍掛在樹梢:

摸黑來到石像路經典機位,已有比我們來得更早的攝影愛好者早早地架好長槍短砲等天亮了。在微弱的光線下,只能依稀辨認出左右兩頭大象的輪廓:

這次我們故技重施,故地重遊,得益於這次特地訂了景區附近的酒店,我們不用起得那麼早,對比一下兩次來明孝陵,在差不多機位拍攝的照片:

可以看出,秋天的明孝陵固然已經很美,夏季的明孝陵有了雨水的滋潤,似乎更有一種雨紛紛、草木深的意境,甚得吾心。

出了明孝陵,行走在墓園路上,滿目綠色,十分養眼。

有一句話我很喜歡:「因為一棵樹,想起一座城。樹是梧桐樹,城是南京城。」

在這裡要正名一下:南京人叫了多年並引以為豪的行道樹“法國梧桐”,其實不是梧桐,也不是產自法國。南京人所統稱的“法桐”,其實包括懸鈴木科懸鈴木屬的三種植物,其正名分別為一球懸鈴木(也叫美桐)、二球懸鈴木(也叫英桐)和三球懸鈴木(也叫法桐),其中大多數為二球懸鈴木,極少數為一球懸鈴木,而至於三球懸鈴木,據說在南京已經看不到踪影了。而梧桐屬於梧桐科梧桐屬,是中國土生土長的一種樹。因為懸鈴木的葉子和梧桐很像,所以在引進中國後便被人誤以為是梧桐。相較於梧桐,懸鈴木樹幹粗,樹冠大,葉片大,遮光效果好,有「行道樹之王」的美稱。

所以那句話其實應該是「因為一棵樹,想起一座城。樹是懸鈴木,城是南京城。」

這條懸鈴木大道如一條綠色長廊,在鐘山風景名勝區內蜿蜒曲折,也從大名鼎鼎的美齡宮門前穿過。

以天地為畫卷,為愛妻建美齡宮,蔣中正這波操作也是實力寵妻的典範了:

夏林蔭VS秋林蔭

夏雨荷VS夏晴荷

一樣心水:

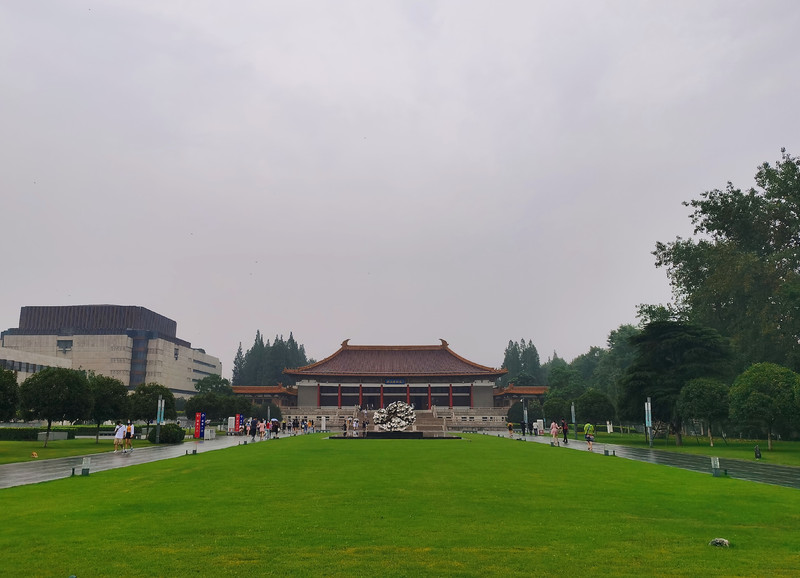

第二站是南京博物院。

中國的博物館成千上萬,但其中最出名的有三個,分別是北京故宮博物院、南京博物院和台北故宮院。

南京博物院為何能名列中國三大博物館之一?來看看它牛氣哄哄的歷史和頭銜:南京博物院簡稱南院或南博,其前身是民國二十二年(1933年)蔡元培等倡導的國立中央博物院,是中國創建最早的博物館、中國第一座由國家投資興建的大型綜合博物館。現為大型綜合性的國家級博物館、首批國家一級博物館、首批中央地方共建國家級博物館、國家AAAA級旅遊景區、全國重點文物保護單位及中國20世紀建築遺產。截至2018年,南京博物院擁有各類藏品4,32768件(套),珍貴文物37,1032件(套),珍貴文物數量居中國第二,僅次於故宮博物院。

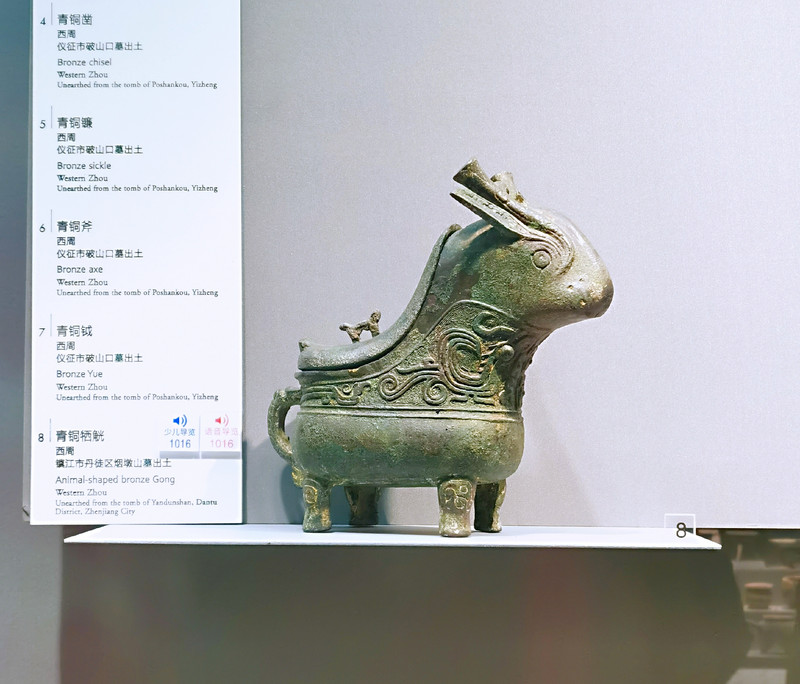

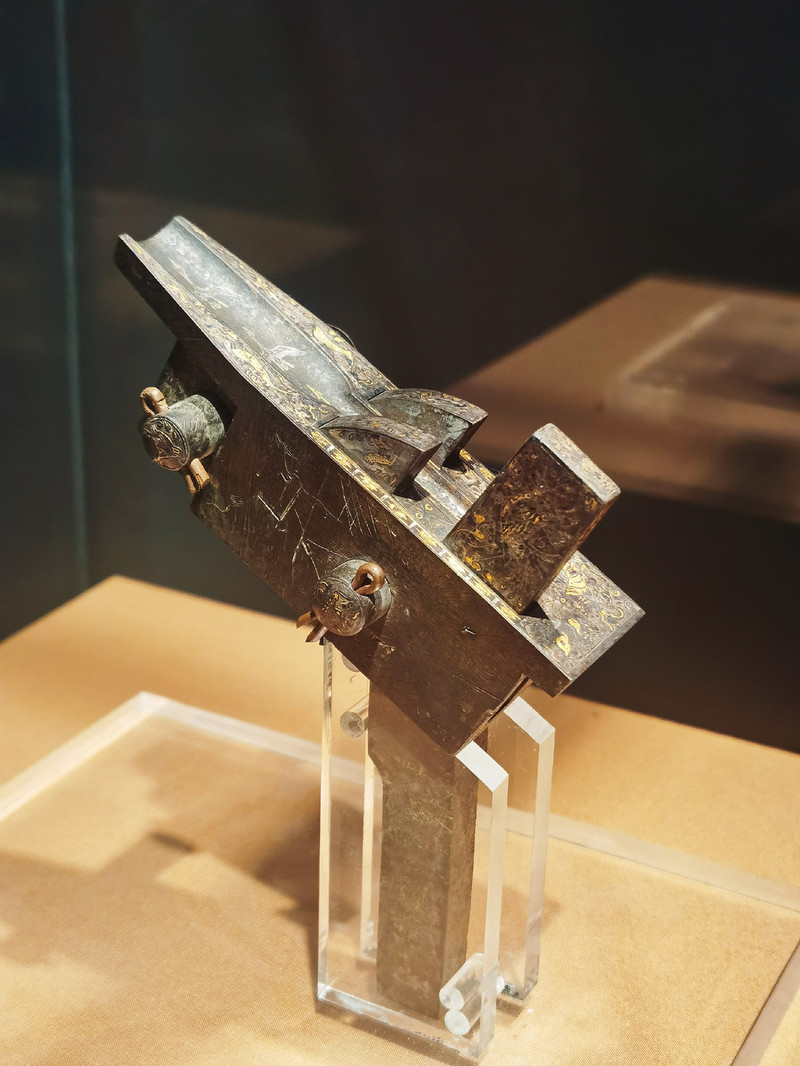

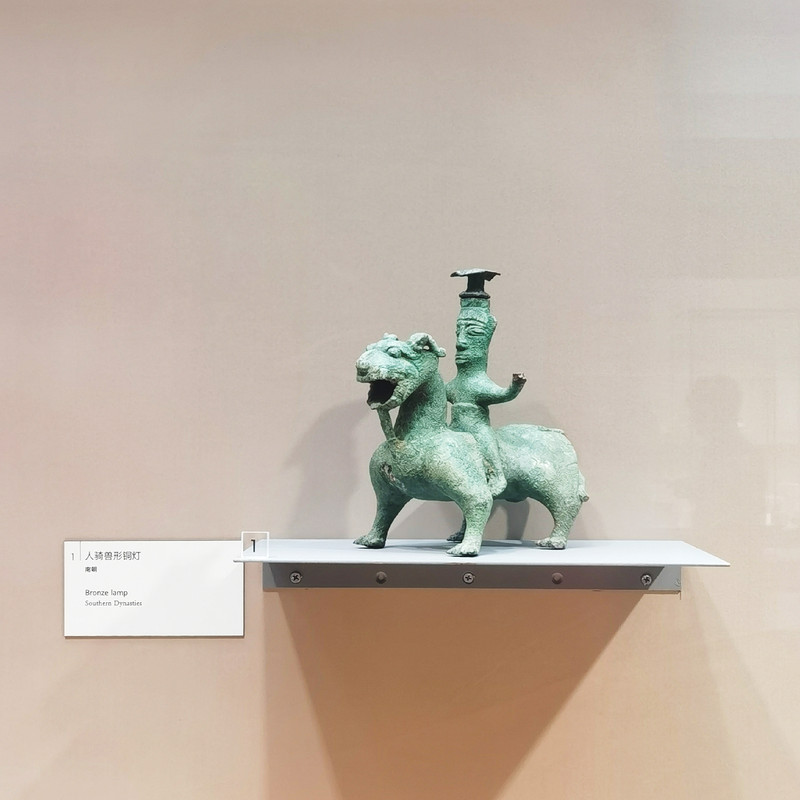

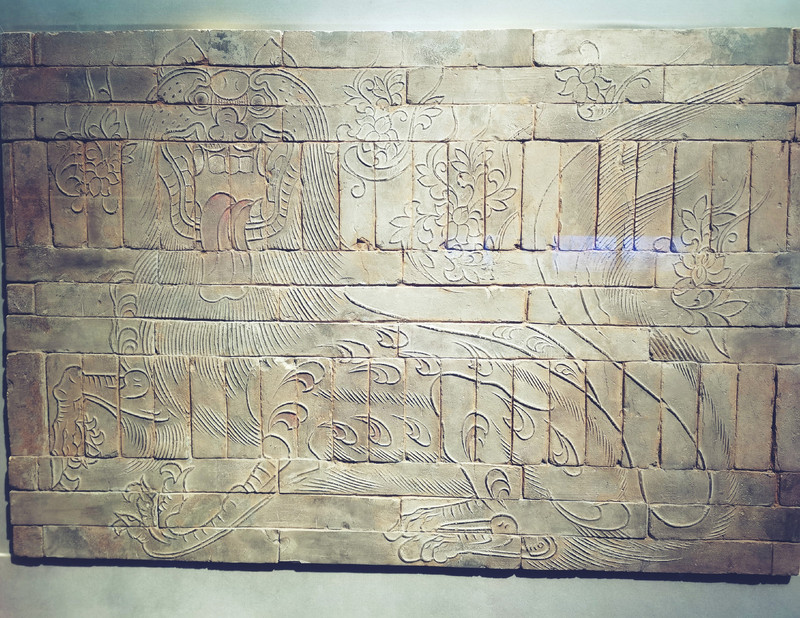

博物院裡走一遭,才知道什麼叫博大精深,看什麼都一個表情(驚掉下巴):

主位當然要留給鎮院之寶-明洪武釉裡紅歲寒三友紋梅瓶。此瓶是明代陶瓷器,出土於南京市江寧區東善橋響龍山明代墓葬,為國寶級文物,是現存唯一一件帶蓋子而且保存完整的洪武釉裡紅梅瓶。此梅瓶造型優美,器型完整無缺,歲寒三友指松樹、綠竹、梅花三種常綠植物,象徵高潔的志向。釉裡紅瓷器色彩凝重華麗、純正鮮豔,燒製條件要求高,燒製技術難掌握,所以十分珍貴。

Day 6 愛情隧道—牛首山

網紅愛情隧道真的是一言難盡。人肉導航趙大哥跟著導航軟體帶著我來到一處荒蕪的鐵軌,有很長一段路還在施工狀態,只能踩著泥濘的濕土硬著頭皮往裡鑽,生生毀了我腳上的白球鞋。周圍雜草叢生,蚊蟲肆虐。

拍照騙時的內心OS是這樣滴:熱死了熱死了熱死了,快點拍完快點走人;癢死了癢死了癢死了,以後再也不作死了。

今天的重頭戲是牛首山。

牛首山屬於寧鎮丘陵西段南支,山高248米,因東西雙峰對峙形似牛角而得名。牛首山也是中國佛教名山,文化底蘊深厚,是佛教牛頭禪宗的開教處和發祥地。自梁代到明朝的千餘年間,牛首山一直是僧侶鹹集、群賢畢至之地。牛首山風景宜人,每歲屆春金陵百姓傾城出遊,山上櫻花綻放,絢爛無比,故有「春牛首」之稱。

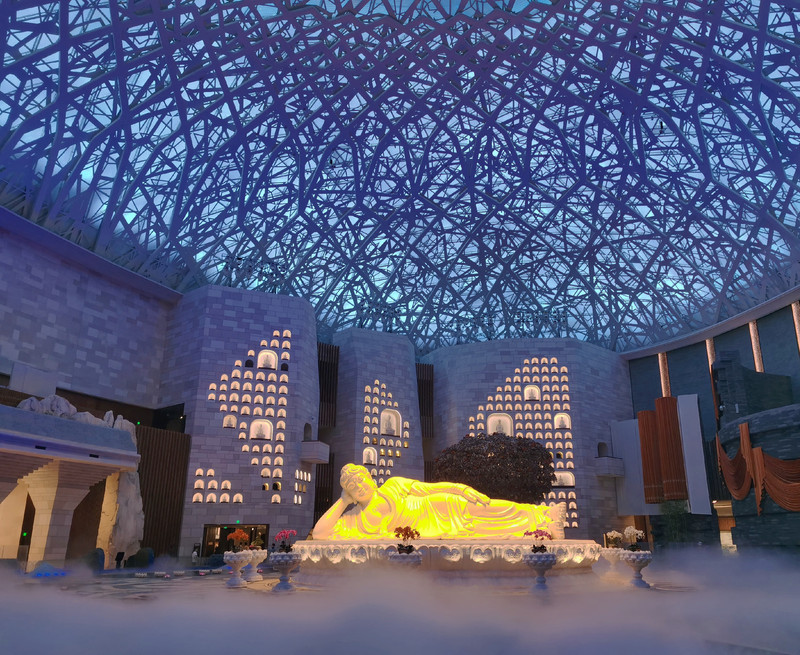

佛頂宮坐落於牛首山西峰之處,建基於歷史遺留礦坑之上,總建築面積約13.6萬平方米,與佛頂塔共同構成牛首西峰新景象,與牛首東峰遙相呼應,再現牛首“雙峰雙闕」並對峙的宏偉盛景。整個佛頂宮以佛祖頂骨舍利供奉為主題,外部分為大穹頂和小穹頂兩個部分,寓意外供養和內供養。大穹頂形如佛祖袈裟覆蓋在小穹頂之上,象徵佛祖的無量加持;小穹頂下部為蓮花寶座造型,上部為摩尼寶珠造型,上下結合形成「蓮花托珍寶」的神聖意象。

佛頂宮內部由地上部分的禪境大觀和地下部分的地宮構成。禪境大觀,南北長112米,東西寬62米,內部淨高約41米,涵蓋了地上三層。整個空間面積超過6000平米,呈橢圓形,以黃、白、灰三色為基調,佈置出人間山水,從而讓人們在行走之際領略禪意。由佛陀出生、成道的禪境花園及中間的如蓮劇場三個部分組成,展現了佛祖一生的行跡。禪境大觀的頂部是娑羅穹頂,圖案來自佛陀涅槃時的娑羅樹杈。穹頂採用了全覆蓋的透光膜和燈光,可以營造出清晨的第一縷晨曦、正午熱烈的日光、傍晚的彩霞和入夜的月光。中心為全銅鑄造的釋迦牟尼臥像,全長7.5米,表面仿以漢白玉材質,能360度緩慢地旋轉,表現了佛祖寧靜、安詳的涅槃境界。

在整個穹頂的最底層,最為神聖的地宮裡供奉著釋迦牟尼佛頂骨舍利。供奉佛祖頂骨舍利的仿製聖塔有鎏金、水晶、琉璃、寶石等佛教「七寶」鑲嵌,集青銅、鎏金、掐絲琺瑯、雕塑、鏨刻等數十種傳統工藝於一身,再輔以雷射投影,堪稱精美絕倫。佛頂宮之富麗堂皇簡直令人眼花撩亂。

經歷過前幾日的悶熱濕雨,藍天白雲終於肯賞臉了:

大憨憨:拍了那麼多張,就沒有一張滿意的嗎?

我:投之以王之蔑視。

小憨憨:路見不平一出手。

我:對對對,就是要醬紫的!

小攝影師隆重登場,撒花撒花:

Day 7 南京—上海

這次在南京忘了拍美食了,就用上次賞秋時的照片做補償吧。

鴨血粉絲湯,沒有一隻鴨子能活著遊過秦淮河:

棲霞寺素面,只想靜靜:

恆信甜點+小吃,連午餐+午餐茶一起解決:

吃飽喝足,打道回府。