孤山不孤單|殘垣斷壁下,一場殘破的碎夢

錢塘故事的起點,在孤山。

孤山

孤山,是西湖孤島上的一座山。西湖最著名的“西湖三怪”,“孤山不顧寡人孤,長橋不長情意長,斷橋不斷肝腸斷”中的孤山,說的便是這裡。說是山,其實只是一座小土丘。

一千年前,這座小山卻是南宋小政權眼中的「金餑餑」。

金兵鐵蹄肆意踐踏,風雨飄搖的大宋揮師南下,途徑浙江臨安。這座原意「臨時安頓」的城市,卻像泥淖般禁錮了南宋皇帝的腳步。西湖的歌舞昇平、吳儂軟語,讓他逐漸失卻了那顆收復失地的決心。

那些殘垣斷壁,是一場殘破碎夢的一部分

那一年,南宋冊封的功臣辛棄疾不知道,他曾經魂牽夢繞的家鄉只是空中樓閣;他夢中千千萬萬次的奔跑,只沉睡在那個喚作幻夢的地方;他絮絮念叨的戰場容不了他閃著金光的鐵戟。一個人的怒吼抹不開一個時代的蒼涼。他倒下,又爬起來,再倒下,他的戟被折彎,背弓的生疼,他被壓在人群中,壓在故鄉厚重的泥土下,無法行走。 (摘自本人文章《辛棄疾 - 一個人的戰場》)

孤山上,一座座富麗堂皇的樓閣與寢宮拔地而起。那氣派的歇山頂理應望見萬裡江山,卻只能看見白堤邊西湖一角的碧水。對於寄居這彈丸山頂,憑欄遠望的南宋皇帝而言,孤獨早已成為家常便飯。孤山不孤單,孤獨的只是山上如麻雀一樣的君主。

一隊太平軍,一場春秋夢。這些亭台樓閣,終究毀在了隆隆炮火之中。如今的孤山上,大量行宮、庭院遺址暴露在灼熱的陽光下,那是一場殘破碎夢的一部分。

孤山腳下,那些西子湖畔的背影

孤山腳下,蘇小小墓與秋瑾墓前,憑吊的民眾日夜不斷。那本應是蕭索的代名詞的墓碑上,刻滿了動人的真情與勇敢。那之於生命與際遇的超越,是對孤山上那個曾經的政權最有力的嘲諷。

悠悠西湖水,映照出無數個背影,而西子湖畔那些膾炙人口的故事,大多與它們有關。

【蘇堤春曉】【平湖秋月】【花港觀魚】

「水光灩晴方好,山色空濛雨亦然」。這是蘇東坡筆下的西湖,也是他「莫聽穿林打葉聲,何妨吟嘯、徐行」的灑脫。在做杭州通判期間,疏浚西湖,堆泥成堤的蘇東坡,創造了一個「變廢為寶」的神話。

世間許多棄物的歸宿往往如此。 「非是不堪為器用,都因良將未留心」。這是蘇東坡一生最真實的寫照。這不僅是蘇東坡寫給西湖淤泥的心得,更是面對自身處境的感嘆。世間幾人才如此?哪堪青壯貶黃州!

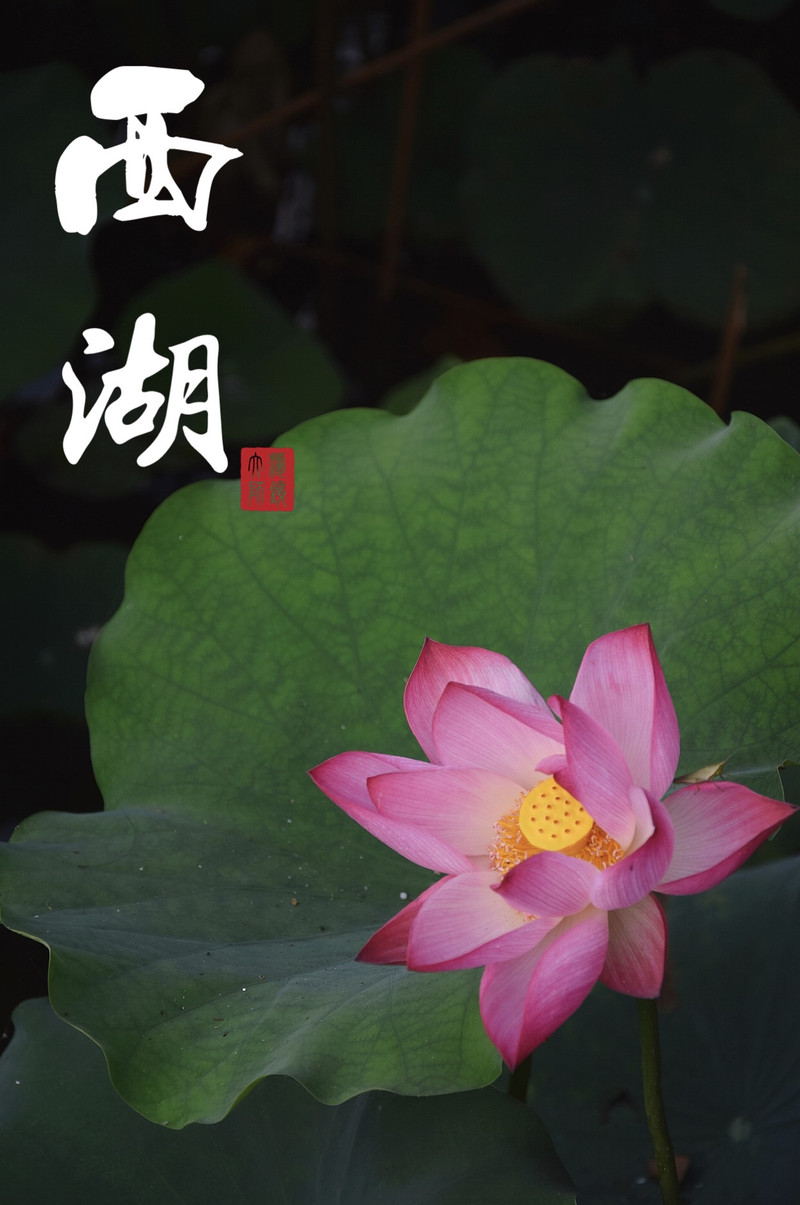

西湖觀荷

【斷橋殘雪】【白堤春行】【孤山不孤單】

杭州刺史白居易在《錢塘湖春行》中寫道,「最愛湖東行不足,綠楊陰里白沙堤。」白堤便因此得名。

這座連接著斷橋與孤山的長堤,也見證了蘇小小、秋瑾與白娘子一生的悲歡與無奈。那段「斷橋不斷肝腸斷」的傳說,那個「孤山不顧寡人孤」的南宋小朝廷,與那顆「無限傷心家國恨,長歌慷慨莫徘徊」的壯志英魂,永遠印刻在了西湖邊嶙峋的山石之中。

還有孤山之巔的那一方文人之印,伴隨著西泠印社的名字,走過百年多的守望與風雨,成就了半個西湖文化圖騰。

西湖

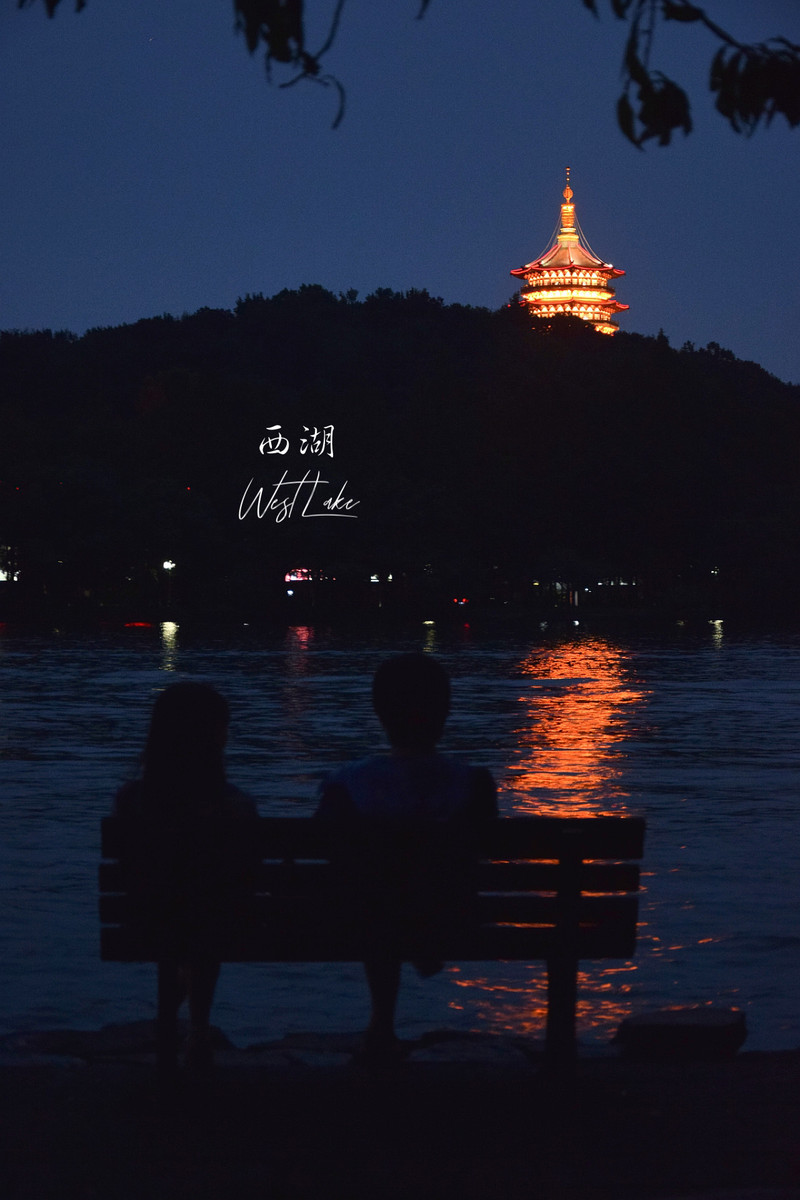

【雷峰夕照】【南屏晚鐘】【長橋不長】

楊萬裡一首《曉出淨慈寺送林子方》,畫出了西湖最為妖豔的一個側影。 「畢竟西湖六月中,風光不與四時同。接天蓮葉無窮碧,映日荷花別樣紅。」這首詩與倒掉的雷峰塔與屢建屢毀的淨慈寺南屏晚鐘一道,成為杭人不可磨滅的集體記憶。

雷峰塔正對面不遠處的湖邊,便是長橋。 “長橋不長情意長”,是西湖三怪之一,也是觀雷峰夕照的最佳地點。那一對投橋殉道的相愛之人,道盡了那個時代追求愛情的艱難與無奈。因此,長橋又稱雙投橋,不過杭人依然習慣性地稱它為長橋。

西湖

雷峰夕照

【曲院風荷】【精忠報國】【良才秋水】

沈秋水,一代名伎。史量才,《申報》大王。這個故事,從史量才再娶三房之時起,便注定是個悲劇。

1934年末,史量才在與沈秋水同乘的車子上遭特務暗殺,距離他因愧疚而在西湖邊為沈秋水建造秋水山莊,還不足兩年。那之後,沈秋水活成了一個傳說。據說她在西湖北山路的葛嶺度過了22個靜默的歲月。臨終時,沈秋水叮嚀後人,將她獨自埋葬。這位專情無一的女子,至死也未釋懷丈夫的“背叛”,雖然在那個年代,這種背叛實際上是很正常的行為。

秋水山莊不遠處,規制巨大的岳王廟靜靜佇立在西湖對面,那個精忠報國的故事,伴著西湖潺潺的流水,代代相傳。

秋水映霞,那是西子湖女子的溫柔

王映霞與鬱達夫的故事,開始得極其浪漫與不切實際。一見鍾情,拋棄妻棄子,盛婚迎娶......鬱達夫用最大的熱忱和不留退路,擁抱了這一段曠世戀情。

最好的年紀,最好的時光,像花兒一樣。最好的花凋謝時,也是最傷感的。

往事終會消逝無蹤,回憶也不可靠。誰也沒有慧眼可以穿越歷史塵埃,看清真相。在維繫了12年後,王映霞和鬱達夫協議離婚。當時的中國,正經歷風雨飄搖的考驗,鬱達夫與王映霞的離別,也只是紛紛落絮中的一片。不過,這段往事,至今讓西湖邊的人民唏噓不已。

烏龜潭

殘陽蘆花,透析人生的反覆無常

離開了王映霞的鬱達夫,剩餘時間並不長。他流落南陽,最後被日軍秘密殺害。而王映霞則要面對一段更漫長的人生。遷居重慶後,王映霞嫁給了重慶華中航運局經理鍾賢道。在自傳中,王映霞寫道:「前一個他,才氣橫溢,在國內外文壇上享有盛名。後一個他,無名小輩,普普通通的一個人。如果沒有前一個他,也許沒有人知道我的名字。後一個他,相互體貼,共同生活40年,我的後半生也許仍過著漂泊不定的生活。的嘆息。

(部分人物素材取自紀錄片《西湖》)

西湖

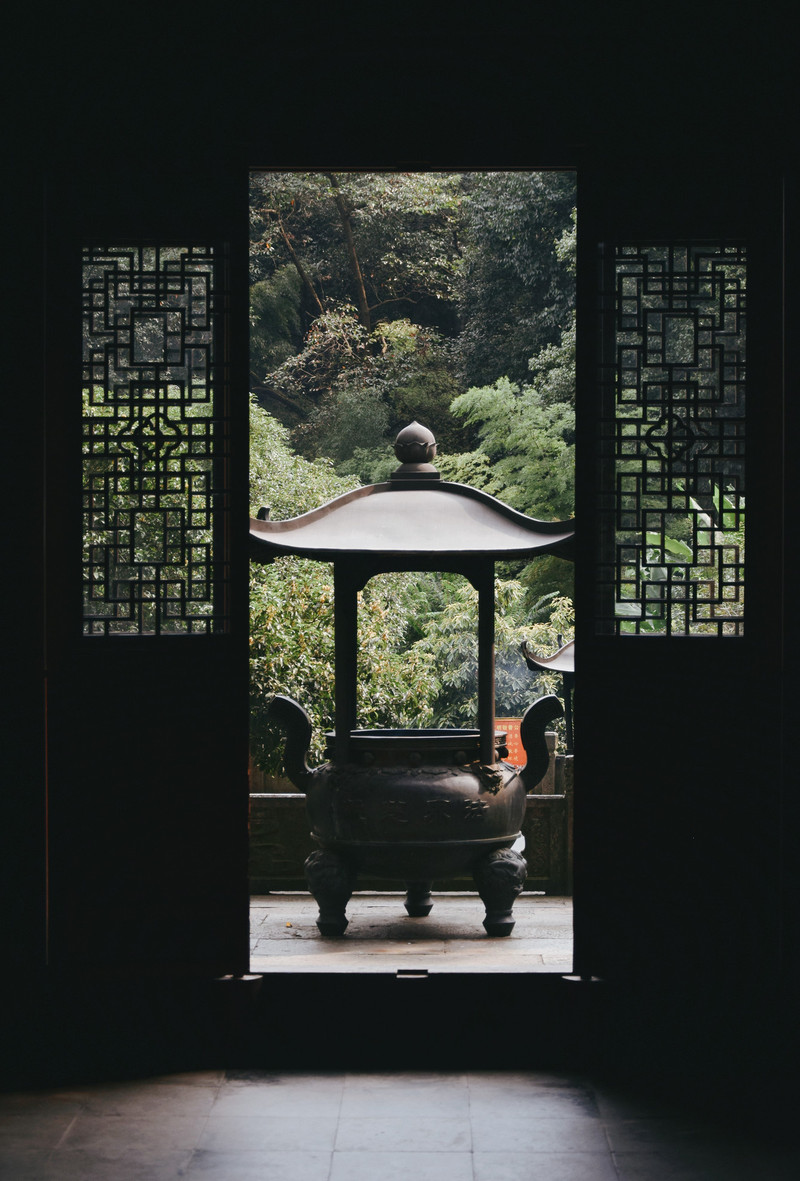

和大多數西湖邊落寞的背影一樣,或許是出於妥協,或許是尋求開解,王映霞和沈秋水都與寺廟結下了某種緣分。而那西湖邊鱗次櫛比的寺廟,不知隱藏了多少故事?

淨慈寺的晨鐘暮鼓,緣何變成「南屏晚鐘」?

“西湖十景”之一的“南屏晚鐘”,不曉得讓多少人心生困惑:千百年以來,寺廟都是“晨鐘暮鼓”的作息,鐘聲怎麼會在晚上響起呢?

南屏晚鐘

淨慈寺的丹牆

這種疑惑絕非空穴來風。事實上,淨慈寺最早確實是遵循晨鐘暮鼓之規律的,直到康熙帝的到來。三百年前的一個傍晚,南巡途中的康熙帝走進淨慈寺,心血來潮間撞了大鐘,並提筆留下了「南屏曉鐘」的御筆。然而,杭人似乎更偏愛晚鐘之說,甚至鬥膽模仿康熙帝筆跡,改一個字為「南屏晚鐘」。從此,迴盪在南屏山翠柏之間的裊裊鐘聲,伴隨著落在雷峰塔沿上的夕陽,成為西湖十景之二。

不過,這座千年古剎與門口的雷峰塔一起,成為滾滾歷史中多災多難的代名詞。

淨慈禪寺

1924年9月25日,雷峰塔倒了。部分原因是亂世來臨,盜挖事件不斷所致。第二日,廢墟上,杭州市民瘋搶塔磚。遠在北京的魯迅寫了《論雷峰塔的倒掉》。這樣的場景,有理由讓杭州人感到羞恥和憤怒。曾經令杭州人自豪的“雷峰夕照”,成為了杭州人“悲欣交集”的集體記憶。咫尺之遙的淨慈寺,歷史上也歷經多次火災,一度除了那座望穿千年雲煙的山門,什麼都沒有剩下。

好在,「南屏晚鐘」與「雷峰夕照」早已成為杭人不可磨滅的共同記憶。它印刻在無數詩文案宗中,如同那首著名的詩一樣,漸漸成為西子湖血肉的一部分。

南屏晚鐘

淨慈寺聽南屏晚鐘

「畢竟西湖六月中,風光不與四時同。

接天蓮葉無窮碧,映日荷花別樣紅。 ”

——楊萬裡《曉出淨慈寺送林子方》

南屏晚鐘

淨慈寺的早梅

如今,那些曾經的故事與秘密,大多都隱藏在層層大殿和樓宇之中,恍然間,依然可以發見。進入寺門,靜立相迎的是蓊蓊鬱鬱的娑羅樹。傳說釋迦牟尼在無憂樹下出生,在菩提樹下得道,在娑羅樹下圓寂。若不細細觀察,很容易忽略這些小細節。最高處的釋迦殿前還隱藏著一座小小的淨慈寺博物館,館藏眾多畫作和雕塑都是稀世珍品。其中吸引我的是一副寺中運木井的畫作,那一道道粗麻繩在井內壁上勒出的痕跡彷彿是有生命的,在訴說著什麼。傳說那口井是濟公運木取水所用,千百年來,甘甜不竭,似乎象徵淨慈寺頑強蓬勃的生命力。

南屏晚鐘

被“姻緣”捆綁的商業化“靈隱”,進不進?

邁步出淨慈寺,西湖正對面的層巒之中,隱藏著杭州這座最富盛名的寺廟。然而在文旅人的眼中,它卻不似淨慈寺那般討喜。

永福禪寺

靈隱寺旁的永福寺

「靈隱寺」是什麼?這個問題可能會讓很多人摸不著頭腦。靈隱寺不就是靈隱寺嗎?網路上寫的很清楚,“靈隱寺:門票30元”,刷了門票進了門,就是靈隱寺了唄!

但其實不是的,靈隱寺絕非那個三十元所框住的山、水、寺、煙。它包括了票價45元的飛來峰的大部分地域,其中有永福寺、飛來峰、韜光寺。另收費的靈隱寺,其實只是中心的寺院部分。那麼,靈隱寺是怎麼自成一體,成為「求姻緣最靈的寺廟」呢?

永福禪寺

【三生三世之「三生石」】

靈隱寺的姻緣,始於三生石。它位於豚三寺的中豚,並不在靈隱寺中。然而它的傳說,卻伴隨著靈隱問緣的故事愈加真實具體。實際上,三生石並非現在意義上的“三生三世”,而是“前世”、“今生”、“來世”。可以看出,它只是佛教中的一個輪迴概念,與愛情並無直接的連結。

不過,隨著拜姻緣的人越來越多,碰巧靈驗的例子也不可枚舉,靈隱寺逐漸成為人們心中求姻緣最為靈驗的寺廟,甚至有了獨立門票。

永福禪寺

紫蓮

【「樓觀滄海日,門對浙江潮」】

從歷史價值來看,飛來峰實際上遠在靈隱寺之上。不過,回溯歷史,這幾個地方原本都是一體的。東晉鹹年(326年),印度僧人慧理和尚來杭時見該處峰奇山秀,溪水淙淙,確認是「仙靈所隱」之地,故建寺,並取名為「靈隱」。這所已有1600餘年的古剎,在五代時相傳有九樓十八閣,七十二殿堂,擁有房屋一千三百餘間,僧人三千餘,這其中,便包括永福寺和韜光寺,甚至韜光寺背後的北高峰。

「樓觀滄海日,門對浙江潮。」這句中學課本上令人印象極其深刻的句子,描寫的便是靈隱寺之勝景。靈隱寺景區顯然無法望見海潮與湖山,它描寫的其實是永福寺、韜光寺、北高峰所在的區域。登高遠望,杭州的湖山水色一映眼底,令人胸襟寬廣,感慨浩蕩。

永福寺

【「不畏浮雲遮望眼,只緣身在最高層」】

這句詩,恐怕比前者更有名。西元1050年,王安石知縣任滿,回老家江西臨川,經過杭州的時候,遊覽了靈隱寺的飛來峰。少年壯志,志得意滿,仕途一片光明,但是躊躇滿志,登上飛來峰寫下:

「飛來峰上千尋塔,聞說雞鳴見日昇。不畏浮雲遮望眼,只緣身在最高層。」

靈隱寺

【「雲林」與「靈隱」之爭】

靈隱寺的大門上,赫然懸掛著「雲林禪寺」的匾額。這座跨越1600年的靈隱古剎,何時得了這樣一個「不為人知」的名字呢?

這便是拜康熙皇帝所賜。傳說康熙帝下江南到此處,欲落筆題寫匾額,不料一個雨字頭已落下,才發現寫的過大,已無法書寫出一個漂亮的「靈」了,便靈機一動,改為「雲林禪寺”,寓意香火如雲,香客如林。由於是皇帝禦賜,方丈只得接下,從此「雲林禪寺」便懸掛在山門正當中。

不過最終,我並沒有踏進這雲林禪寺的大門。

刻在「三生石」上的,其實是男人之間的緣分

靈隱之南的群山中,依序臥著豚三寺 - 法鏡、法淨、法喜寺。前兩年,豚三寺與靈隱寺之間的三生石著實火了一把,無數善男信女前去綁姻緣繩、刻情侶名......但其實,三生石的故事,發生在兩個男人之間。

三生石並不是從一開始就與杭州豚綁在一起。晚唐齊己有詩雲“自拋南嶽三生石,長傍西山數片雲”,三生石的指向在南嶽衡山;另外還有一種說法是在蜀地萬州的周溪。不過,一切的開端,還要從兩個男人之間的故事說起。

杭州西湖風景名勝區-三天竺法鏡寺

來法鏡寺聽經的信眾

這個故事最早見於唐人小說,講的是唐朝公子李源與和尚圓澤是摯友,一同出遊時,圓澤遇到了命定託生的懷孕農婦,就跟李源相約以微笑辨認轉世幼童,並約13年後再見,投胎而去。圓澤圓寂後三天,李源到農婦家相認,嬰兒果然一見他就笑了。 13年後,李源如約探訪杭州豚寺,見一個牧童騎牛而來,唱了一首竹枝詞「三生石上舊精魂,賞月吟風不要論。慚愧故人遠相訪,此身雖異性長存。 ”

後來蘇東坡覺得這個故事有趣,又寫了《僧圓澤傳》,從此杭州豚寺後山成為三生石傳說中的確切地點。不過,此三生非「三生三世十里桃花」的緣定三生,在文物上亂塗亂畫也緣定不了「三生」。

上豚法喜講寺

說回豚寺,豚三寺歷史相近,地域毗近,教觀相同,興衰與共,歷史上被譽為「豚佛國」。下豚創建最早,距今已有一千六百六十馀年,創建最晚的上豚寺也有千年歷史。清高宗乾隆命名上、中、下三竺為「法喜寺」、「法淨寺”、“法鏡寺”,並親題寺額。

古代西湖十景之一的“冷泉猿嘯”,便發生於豚靈隱一帶。

上豚法喜講寺

梁祝同窗之地,美麗傳說成就的「相親角」

與其將姻緣寄託在靈隱寺、三生石上,不如來萬松書院尋找自己的「樑山伯」或「祝英台」。

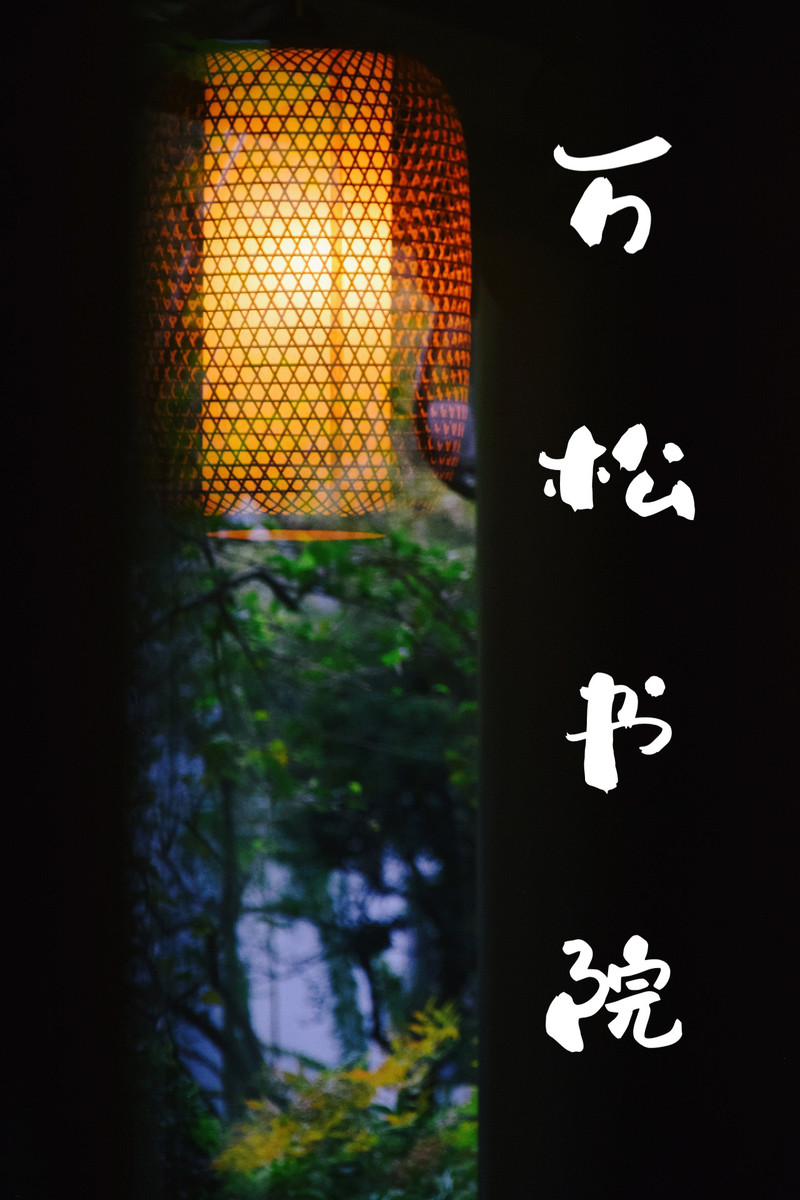

萬松書院

松濤柏海中的萬松書院,是西湖邊山麓上一個極僻靜之地,靜得只能聽到朗讀聲和啾啾蟲鳴。然而,佇立書院石林中,目之所至盡是西湖波光粼粼的水面與雷峰塔全景。這大概就是「大隱」與「小隱」最精巧的結合吧!

在民間,萬松書院又被稱為梁祝書院,因為這裡是《梁祝》中樑山伯與祝英台同窗三年的地方。遲鈍的樑山伯始終未察覺身邊的祝英台是女扮男裝的女兒身,直到師母點破才恍然大悟。奈何此時祝英台已被父親締結婚約,梁山伯因此鬱鬱而終。祝英台隨後跳入愛人墳墓,雙雙化蝶。這個故事,已經伴隨這裡的學生幾百年之久。

萬松書院

不知道六百年前,在此講學的王陽明是否也是這樣極目遠眺,閱盡雷峰塔的晨鐘暮鼓,日月晨昏。那時候的雷峰塔,並非現在這一座。 1924年,雷峰塔在西湖畔轟然倒塌,留下一堆殘磚碎瓦和終獲自由的白娘子的傳奇。

不同於雷峰塔的滄桑,梁山伯與祝英台的故事,在萬松書院上演了無數個春秋。每週六,萬松書院門口都會舉行相親大會,不過來的不是“梁山伯”與“祝英台”,而是他們的父母,或是父母的父母。這裡逐漸成為了一個戀愛文化的圖騰,在市井煙塵中一代地傳遞著。

虎跑夢泉|一掬清泉,半生雲煙

在「姻緣文化」與廟宇故事盛行的杭州,弘一法師李叔同大概是個美麗的意外。

虎跑公園

百年以前的那個初秋,天氣一如今日般微涼。李叔同走進虎跑寺出家,正式成為「弘一法師」。從此,前塵往事,再無掛念。

縱觀弘一法師的一生,虎跑寺是一個非常重要的轉捩點。

1916年,李叔同第一次踏進定慧寺的大門,在虎跑泉邊進行“斷食”,埋下了出家的種子。這項常人難以勝任的挑戰,李叔同用那份認真和執著完成了。正如其弟子豐子愷所說的:「弘一法師由翩翩公子一變而為留學生,又變而為教師,三變而為道人,四變而為和尚。每做一種人,都十分像樣。好比全能的優伶:起老生像個老生,起小生像個小生,起大面而又很像個大面……都是\'認真\'的緣故。

虎跑公園

栩栩如生的兩隻小老虎

時至今日,弘一法師選擇出家的具體原因仍不得而知。或許那首寫給友人的《送別》,也隱含了對過去歲月的揮霍與總結吧!不過有一點可以肯定的是,那古樹參天的虎跑徑和叮叮咚咚的清泉,曾經給了亂世中的李叔同莫大的寧靜和平和。那些筆直高聳的含笑、雪杉,見證了大師悲欣交集的後半生的開始。從此含暉亭便是長亭,虎跑徑即是古道,悠遠的暮鼓取代了笛聲的清殘,夕陽中的寺門隔開了山外山。

胡雪巖之衰:一個「投機客」的必然失敗

與弘一法師形成鮮明對比的,是杭州另一位「名人」 - 胡雪巖複雜而「接地氣」的一生。解讀近代杭州的掮客文化,「紅頂商人」胡雪巖恐怕是個永遠繞不開的典型。

胡雪巖故居

胡雪巖故居花園

別看胡雪巖故居擁有著“江南第一豪宅”的稱號,紅頂商人胡雪巖可從來不是什麼“富甲一方的大富商”,而只是個有名無實的“掮客”。這是很多人對他的巨大誤解。

胡雪巖的一生,可以用四句話來概括:借人而名,借名而盈,借盈而盛,盛極而衰。

胡雪巖故居

精緻的雕刻,不過是表面功夫罷了

前半生,胡雪巖生活在一個動亂的年代。晚清,各派勢力割據的局面讓投機客們嗅到了腐肉的味道。從莫須有的「幫助王有齡」的故事,便可以看出胡雪巖是個極其會講故事和鑽空子的人。靠著這一點名氣,胡雪巖很快就攀上了左宗棠這片高枝,在紛亂的年代中成為了一位優秀的掮客,利用自己的名望不斷成就他人,以此獲得足夠的社會地位。他很清楚,在這樣的年代裡,金錢都是虛的,只有地位和名望才能為自己穩固根基。錢莊、胡慶馀堂等等,便是他完成這目的的手段。甚至反觀這座富麗堂皇的胡雪巖故居,也不過是為了給自己財大氣粗的形象進行造勢。

但是實際上,胡雪巖可說是“徒有空殼”,尤其是在他的後半生,太平天國被成功鎮壓、內外環境逐漸好轉、左宗棠在李鴻章的襯托下逐漸失勢的背景下,這個空殼愈加顯得搖搖欲墜。

胡雪巖故居

冰裂窗花與雲氣紋柱頭

在胡雪巖故居或其他途徑了解胡雪巖破產過程的人,大多都認為胡雪巖囤積生絲導致破產是一種作繭自縛的投機行為。但現在看來,實為一種必然的無奈之舉。在那樣的內外交困下,胡雪巖急需一個讓自己的空殼能夠生根的產業,而中國幾乎唯一能控制的生絲產業便成為了最佳的選擇。只不過,天時、地利、人和,這次都不站在他這一邊。在盛傳胡雪巖破產的壓力下,他就「虛胖」的錢莊很快形成擠兌,無奈被抄家。

繁華落盡,只有胡慶餘堂和這座大宅院留了下來,作為那段複雜歷史的最後記錄者。

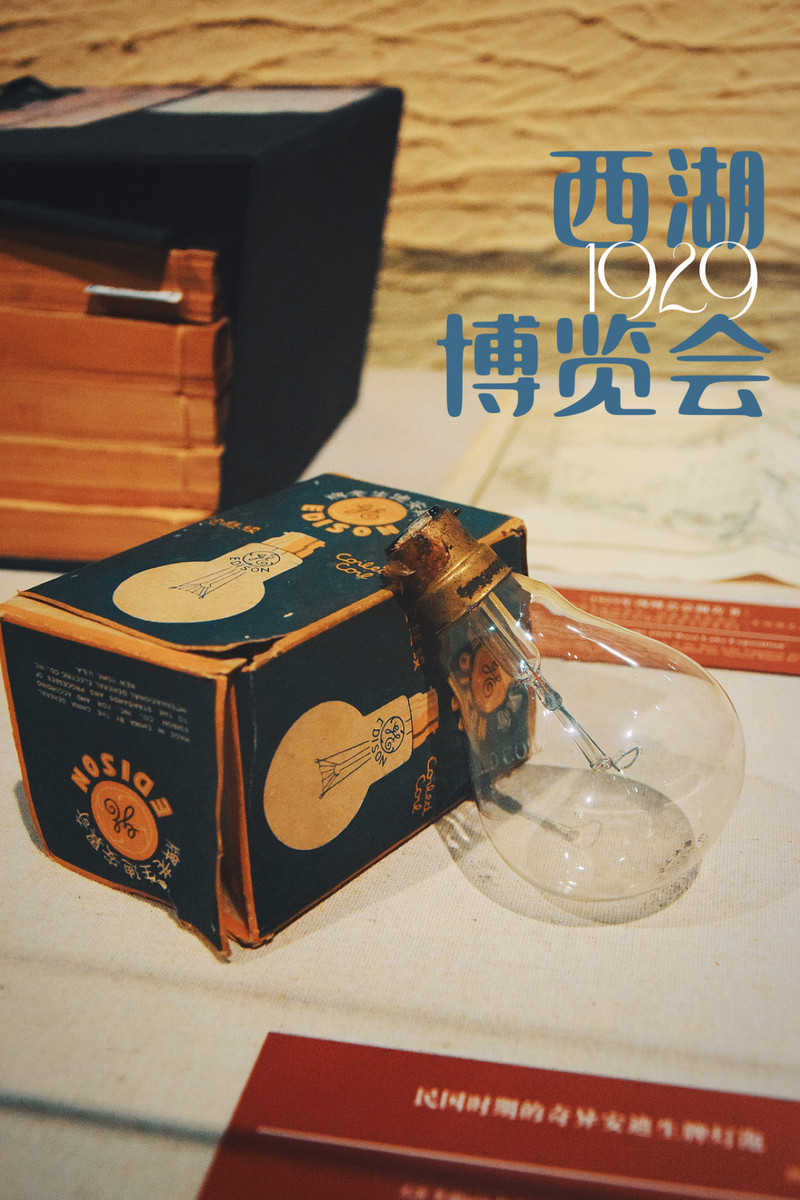

西湖博覽會舊址|一段歷史的收藏者

關於近代杭州那段雲波詭譎的歷史,胡雪巖故居是親歷者,而西湖博覽會舊址則是最大的見證者與收藏者。

西湖博覽會博物館

審視近百年前的第一屆西湖博覽會,有一個不可忽視的特色:那時候的中國,是落後的中國、動盪的中國。那場盛會,不是為了宣揚和傳播自己的工業自信,而只是對封建中國落後的輕工業的一場無奈的突圍。這和現在大部分博覽會的舉辦背景和目的是截然不同的。

在這樣內憂外患、進退維谷的困境中,西湖能拿得出手的展品顯然是不多的,包括杭州的絲綢、湖州的毛筆、寧波的草蓆、紹興的黃酒,以及長興的煤、平湖的明礬。甚至為了豐富展品,上海的機械和藥品、景德鎮的陶瓷、安徽的紙墨、宜興的紫砂、山東淄博的料器等等也一併上陣。

西湖博覽會博物館

那時候的商鋪,基本上都是傳統手工業

這場聲勢浩大的博覽會,便出自南潯四象之一的張家之手。當時身為浙江省主席的張靜江,長期傾囊資助孫中山先生的革命,可以說功勳卓著。這場博覽會的最初目的,便是扭轉當時浙江省捉襟見肘的財政,以及提振國內的工業和製造業。

張靜江的初心,最終未能完美實現。那一年,距離日軍進犯中華的九一八事變,僅僅還有兩年的光景。不過,西博會的精神依然傳承了下來,從2000年第二屆西湖博覽會開始,西博會進入了一年一度穩定的舉辦窗口,也不必再藉用其他地方的產品來「充數」了。

西湖博覽會博物館

西湖博覽會博物館背後的山上,靜逸別墅孤獨地矗立著。那是張靜江寓居杭州期間的宅院,從院中可以俯瞰到西博會和整個西子湖。我到達的時候已接近黃昏,黃色的牆體大多脫落,但仍然鮮活,彷彿有旺盛的生命力噴薄湧出。

林徽因與六和塔:兩個病人的靈魂對話

上世紀三十年代,才女林徽因帶著肺病,以中國第一位建築學家的身份回國,參與殘破的六和塔的重修測繪工作。這座建於宋代的千年古剎,歷經多次損毀,那時已經傷痕累累。

她與丈夫梁思成的手稿,為後來的三次六和塔修復工作奠定了基礎。

六和塔

六和塔之所以屢毀屢建,是因為在歷史上,六和塔始終佔據著極其重要的地位,以至於乾隆三次下江南時,不但親書禦筆為六和塔題字,還每層都題,分別為:初地堅固,二諦俱融、三明淨域、四天寶綱、五雲覆蓋、六鱉負載、七寶莊嚴。 1959年,郭沫若曾登上六和塔賦詩,「登上六和最上層,錢塘江畔嶺縱橫。千年勝跡垂千古,百代遊人盡百生。木筏聯鋪津浪闊,鐵橋飛渡塹雲平。我來適見車輪過,俯聽睛空霹靂聲。

六和塔

話說,六和塔的六和,可不是「秦王掃六合」的那個。它取佛教「六和敬」之義。又稱“六合塔”,此六合,寓意“天地四方”。這些寓意,帶有五代十國時期典型的佛教色彩。

細心的朋友可能發現問題了:六和塔明明有13層,乾隆怎會逐層題字,卻只有7塊匾額呢?

沒錯,歷史的答案,往往是最簡單的那個。六和塔彼時確實只有7層。事實上,它的層數和建制曾經經過多次變遷。北宋年間,吳越王錢弘俶聽從延壽、贊寧兩禪師建議,在此建9層高塔以鎮江潮;南宋時期,智曇禪師重修,改九層塔為七層塔;之後,六和塔歷經多次損毀和重建,層數在很長時間內未見變化。清光緒二十五年(1899年)再作大規模修繕,重建十三層木簷廊。隔年,在塔外木構簷廊十三層,外二層為內一層,六層封閉,七層與塔外相通,形成明七暗三的獨特構造。目前遊客能夠登臨的,便是這與外相通的7層塔。

自那之後,錢塘的濤聲伴隨著這座六和塔,成為曾經的古皇城歷史的見證。 “六和聽濤”,也成為西湖十景之一。

六和塔塔身之中的浮雕

那次的邂逅,同時為林徽因與六和塔的生命點起了一盞不滅的明燈。歷史的詭譎與雋永,在梁思成與林徽因的手中,在一幅幅圖紙上巧妙地融合在了一起。

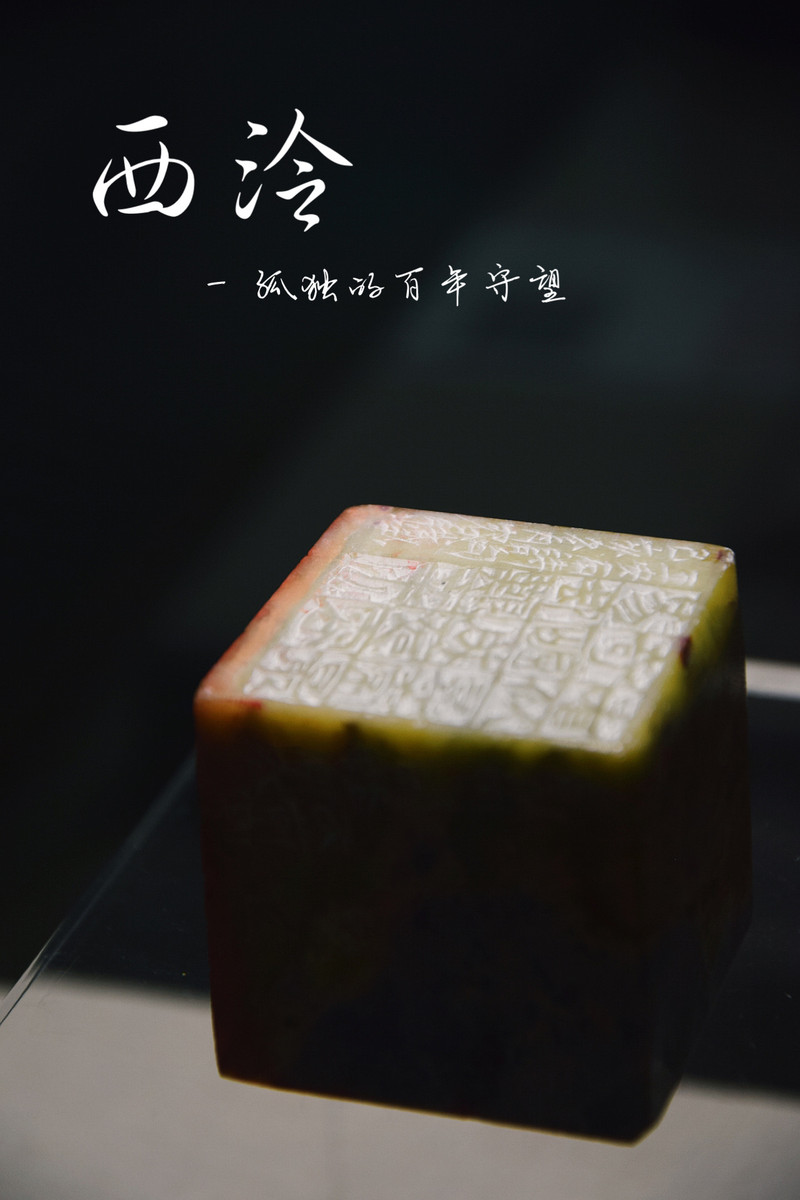

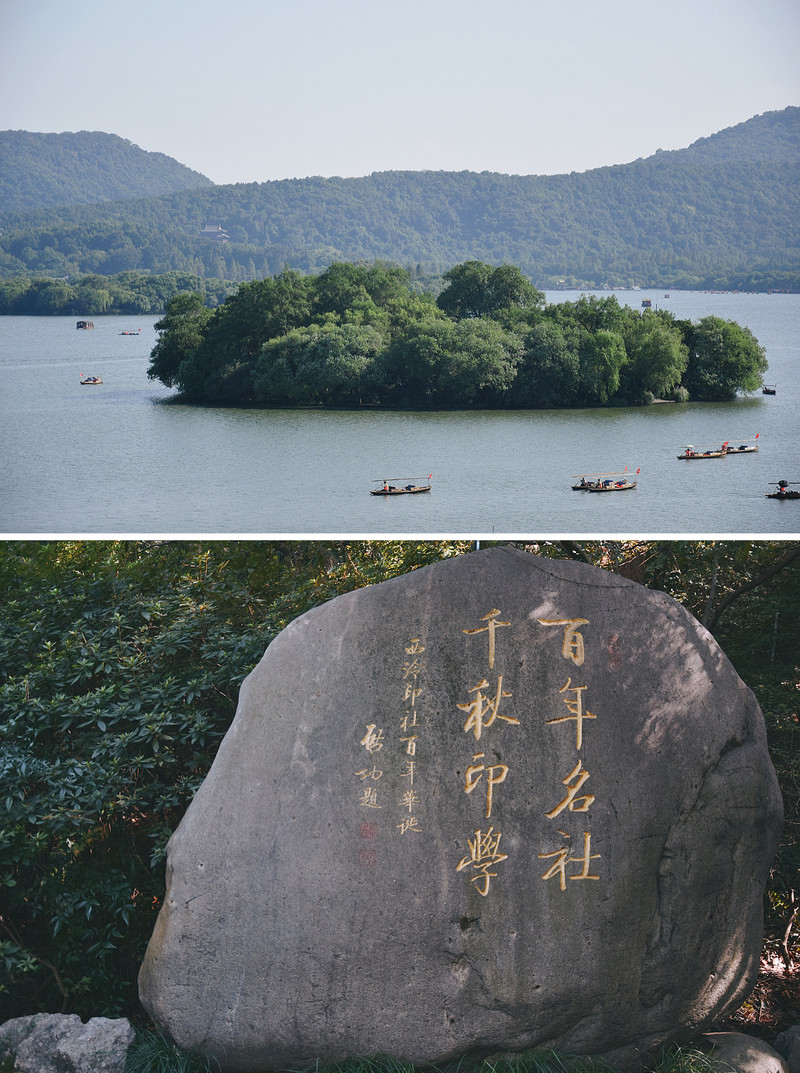

西泠印社 - 文化孤島的百年守望

現代人,是否還能夠如西泠印社的先輩們那樣,痴迷於一件對個人而言毫無益處的事情?

西泠印社

現今的世界第一印社,便創始於四位想法極為單純的文人之手,創社的初心非常簡單,僅為文化交流與研討之用。這種傳統中國文人聚會,早在千年以前的歷史煙雨中便有了雛形。永和九年,王羲之那次著名的曲水流觴,蘭亭暢敘,便是之一。它們都有個共同的特徵:不為己私,而成公用。這大概,就是傳統中國文人身上那種極珍貴的精神。

時至今日,四位創始人依舊名留史冊:丁仁,葉銘,吳隱,王福庵。不過,由於四位文人之間默契的謙讓與對印社影響力的期許,他們均未出任社長,而是在創社接近十年後才「引入」了第一位社長,著名金石家吳昌碩。從此,吳昌碩、馬衡、張宗祥、沙孟海、趙樸初、啟功六位鼎鼎大名的社長,伴隨著西泠印社走過了百年風風雨雨,且分別在各自的時代對印社的生存和發展發揮了重要的作用,讓經歷了房屋回收、侵略炮火、十年浩劫的印社,每一次都依靠著中國文化那股頑強的執著,存活了下來。

時至今日,西泠印社已成為中國「最難加入」的社團。直到現在,歷史的百年畫卷之中也僅有400多位社員的身影。

西泠印社

漫步西泠印社腳下的中國印學博物館,你可以欣賞到由社員們捐贈或刻製的,各式各樣不同時代的印章,那是無數個濃縮在幾厘米見方的印章上的文化圖騰。每一方印,都是一個故事。那是百年風雨過後,那個最簡單的初心,終於成就的一方動人篆刻。

西泠印社

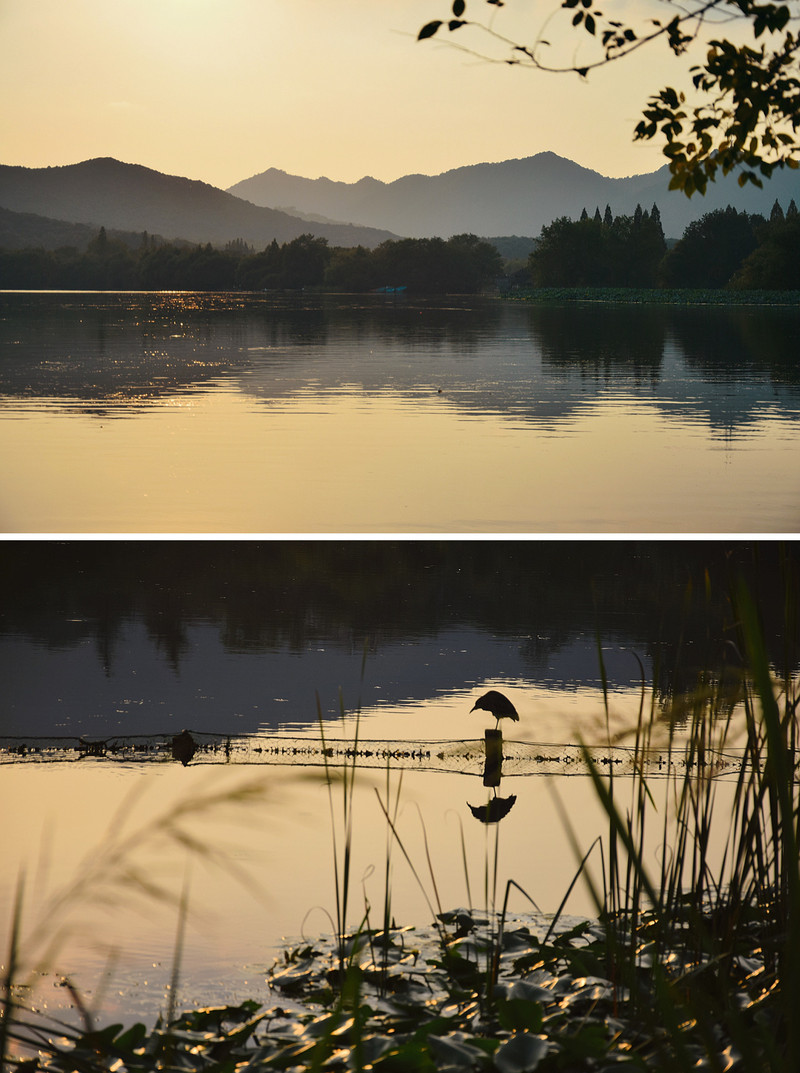

西溪,漫天蘆花水鳥盛放的「遲桂花」

秋初的西溪,漫天的蘆花覆蓋了每個角落,織出一片純白無暇如夢般的場景。兩三公尺高處的頭頂上,或金色,或紅色的桂花淹沒了西溪草堂屋頂上枯草的灰,讓這棟無人居住的屋子煥發出一點點生機。偶有三三兩兩的鴛鴦或巨大的白鷺停在院子裡,默默得彷彿在思考什麼,久久沒有路人經過擾亂它們的思緒。

西溪濕地的原住民們,都到哪裡去了?

西溪國家濕地公園

豆娘,很像小版的蜻蜓

洪昇便是從這篇蘆花飄蕩的天堂裡飛出去的,一同帶走的還有那部家喻戶曉的《長生殿》。明代,刑部尚書洪鐘退隱,在西溪建造了洪鐘別業,洪家的根,便徹底紮在了西溪這片土地上。那之前的幾百年,西溪濕地在杭州「三西」中一直默默無聞,用那縱橫交錯的水系滋養著一方小小的土地。

又過了很多年,馮小剛的《非誠勿擾》來到這裡,在深潭口開機取景。據《南漳子》記載:「深潭口,非舟不渡;聞有龍,深潭不可測。」深潭口因此得名,成為西溪主要的民俗文化展示中心。西溪龍舟勝會每年都在此舉行。

西溪國家濕地公園

金桂花

最遲開放的桂花叫做遲桂花,造物的安排是如此奇妙:最遲開放的桂花,卻開的最香,最久。西溪的桂花,比滿覺隴還要開的滿、放的盛,彷彿在這夏末的季節,再不開放,就來不及永恆。

那場夢,沒有落幕

說了這麼多,終於又想來西湖轉。這通常是遊人最早到達的地方,我卻喜歡把它當作故事的終點。在這裡,繁華與蕭條輪番上演。但是那場跨越千年的錢塘夢,永不落幕。

西湖

那些故事,那些背影,那些建築,裝點著「東南形勝,三吳都會,自古繁華」的錢塘。而錢塘的中心,就是這西子湖。

西湖

漫步西子湖畔,時間彷彿靜止,只剩下微風和跨越千年的歲月囈語。那場曾經殘破的碎夢也停歇下來,露出溫柔而縐絹的一面。

杭州

致讀者:

感謝閱讀!人文旅行生存很艱難,如果可以,希望能夠關注、互動支持博主,您的支持是我最大的動力,謝謝!