本文刪減版《桂花是杭州糕點的靈魂啊!》

原刊於《用點心·中國點心太棒了! 》

李舒主編

中信出版集團2022年5月出版

[ Perfume ]

桂花

十大名花里,

就桂花特殊,

最不起眼,

來時卻籠得整個江南一襲“秋香”,

人人鼻尖多了一粟金,

甜到舌尖,

成了一束光。

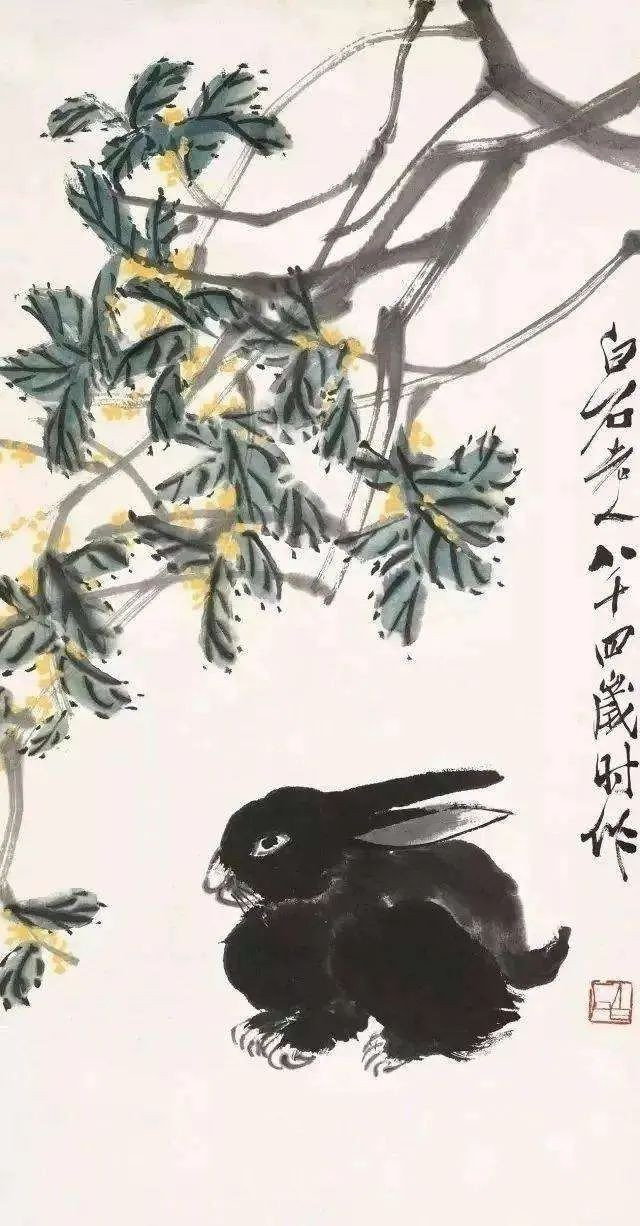

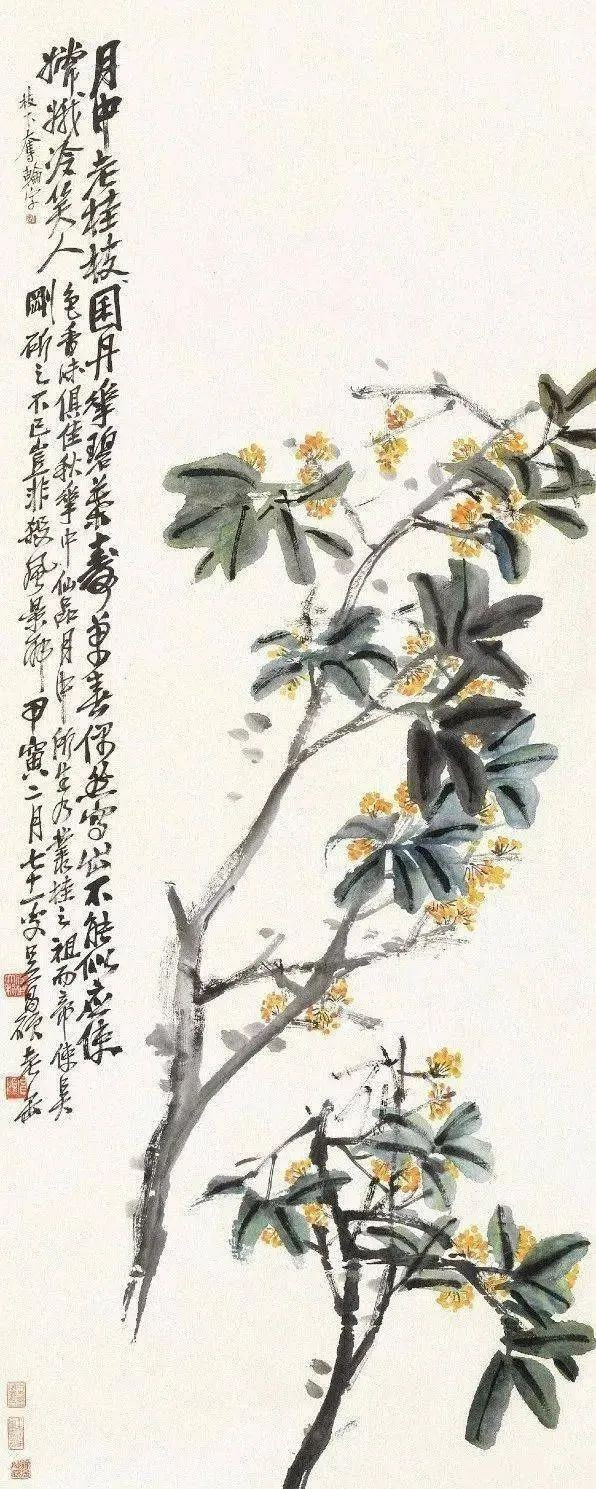

齊白石畫它,還得湊個玉兔或蟠桃,潘天壽畫它,要寫好長的跋。這樣的人少,而世界上多的是我這種俗人,心想那是吃力又孤獨的事。這些人何苦呢,桂花糕嘴裡一塞,落胃又輕鬆。

捫心說,桂花香真的好普通啊,這種心情,就像男人事後狠狠吐一口煙,自嘲糊塗,那不就是兩坨肉嘛。說桂花香得特別,可現在那些大牌香水多的是複雜深邃的“異香”,純粹的味道要是沒了“白開水味”、“天空味”這些概念詞彙,就只有單薄和俗氣能定義。其餘的,都是香水瓶底那密密麻麻的配方之一,微不足道,商業社會裡都是一滴比白水多一點味道的東西,人們何苦糾結是什麼。 “桂花香”,甚至比起看不懂名字的什麼花,都更顯得易得又廉價。

看見桂花,我不再興奮了。可是,沒了桂花,我會失落。這很奇怪。

就像看見今年滿屏「桂花遲來杭州」的消息那樣,我看見小時候農夫市集攤子上那用塑膠薄膜包著的條頭糕,還是會忍不住想,想要那條桂花多一點的。因為以前外婆老是說,桂花對小孩眼睛好。清·王士雄《隨息居飲食譜》短短幾句「桂花辛溫。闢臭,醒胃,化痰。蒸露浸酒,鹽漬糖收,造點作餡,味皆香美悅口。

昔日那些重要的味道,人總愛忘記,但又會隨口水從心裡泛起。

桂花香茶

一提桂花,我就忍不住唾液低垂。說起吃桂花,有一段甜絲絲香噴噴的「作」歷史。人類的嗅覺是“長味”,而味覺是“短味”,相互成就。宋人成就古代美食的巔峰,很大一部分原因是人們當年嗜香。

宋人鄧肅把桂花的香氣與龍涎香作比,那是古人傳說中的龍的唾液,抹香鯨消化系統所產生,非常罕有。他寫詩《木樨》:“清風一日來天闕,世上龍涎不敢香”,來表達直勾勾的偏愛。楊萬裡在《燒香》裡也做了佐證,“生飽識山林味,不柰此香殊斌媚。呼兒急取烝木犀,卻作書生真富賁。”,也決然把天下第一香“龍涎」放到桂花後。

沉香是可以喝的,風雅古人開始在茶裡玩高級拼配,也就是茶道和香道的「無間道」。龍腦、麝香、沉香紛紛入茶,「香茶」蔚然成風。雖然沒喝過,但想想也會覺得香得閉氣。香當然不是越濃鬱越好。確實,桂花茶在嘴裡要親切可人多了。

古人還是聰明,逐漸拿捏住了花茶的“分寸感”,而且琢磨出了“花多則太香,花少則欠香,而不盡美。三停茶葉一停花始稱。”宋代《調燮類編》中詳細記載了以「木樨」為例的香茶燻製方法:「如木樨花,須去其枝蒂及塵垢、蟲蟻,用磁罐,一層茶一層花投間至滿,紙簬系固,入鍋隔罐湯煮,取出待冷,用紙封裹,置火上焙乾收用。

冬日里,杭州人待客,桌上總會泡一杯桂花茶,不是龍井桂花,就是九曲紅梅。既然香道與茶道已經「你中有我,我中有你」了,好像現代聞著桂花香,喝杯桂花茶是個情理之中的標準操作。且慢! 「作精」古人拋了一個歷史的白眼,古人的世界裡,那是庸俗的!

古文人得「不見花型,只聞花香才高級」。

明清文人特別嗜好之一,就是「造院子」。之前,我說起的著名齊白石和潘天壽,都與一個園子有緣,他們當年都拿《芥子園畫譜》當「啟蒙」。那來自坐地就可以見識四季花卉的“芥子園”,如今已經在荒在蕪草裡,那是文豪李漁的宅子。李漁當年靠眾籌建園,說“不足營三窟,惟堪置一丘”,所以叫“芥子園”,形容小。這芥子園不但是李漁宴友、作劇、書畫的地方,也是他印刷與銷售圖書的地方,當年《水滸傳》、《三國志演義》、《西遊記》、《金瓶梅》等當紅書籍全在他的推動下才真正成名。 「芥子雖小,可那須彌。」想必當年再小,也是有桂叢的。

不過,普天之下,桂叢底下,並不好乘涼。泡杯《金瓶梅》里木樨芝麻燻筍泡茶,或是八寶青豆木樨泡茶喝喝?那也是沒門的事!明末清初大家張岱《陶庵夢憶》中記載過朱文懿公宅後的一棵桂樹,依稀展現了令人髮指的「作」本事,說那棵樹其實挺大的,「幹大如鬥,枝葉溟濛,樾蔭畝許,下可坐客三四十席。 「不亭、不屋、不台、不欄、不砌,棄之籬落間。」而且,閒人與自己都禁止入內,「花時不許人入看,而主人亦禁足勿之往,聽其自開自謝已耳。古人的腦子裡,桂花樹在天上也有一棵,傳說中高五百丈,生長得快,不砍宮院將容納不了,玉帝就叫修仙時犯了錯誤的吳剛天天去砍,可是邊砍邊合,永遠砍不掉,隱喻禪宗的虛無與永恆。

張岱很早之前就是杭州的粉絲。在杭州,我倒是能理解這種“禪”,文人自古在這裡與僧侶間有不少往來。留桂花香的潮流,理論上是杭州的僧侶帶起來的。宋代吳自牧《夢粱錄》卷十八里有記載「上香古道」周圍,其實是桂花樹的主要產區「木樨,有紅黃白色者,甚香且韻。公頃豚山甚多,又長橋慶樂園有數十株,士夫嚐往賞此奇香。

其實,明代美學家文震亨《長物誌》早說了關於賞桂的打開方式,他倒比張岱入世一些:叢桂開時,真稱“香窟”,宜闢地二畝,取各種並植,結亭其中,不得顏以「天香」、「小山」等語,更勿以他樹雜。樹下地平如掌,潔不容睡,花落地,即取以充食品。什麼意思?桂花適合閉著眼張著嘴賞的,不准進去,也千萬別引起人家注意才好!

我們現在已經不會理,眼前這杯網紅桂花拿鐵是否是公園裡噴灑過農藥的散地桂花,只要擺個姿勢拍個照,就算過了秋天。但我們的江南祖先不僅要的是一口乾淨衛生,而是愛意與敬畏,心裡的桂花才香。

桂酒與桂花酒

古書裡面對「桂」的定義比較含糊,「桂」字可以指樟科桂的月桂,也可以指木樨科桂花。不過釀酒的都知道,桂花酒好喝。雖然我喝得不多,但小時候加了桂花的甜酒釀實在是吃不厭,乃至長大了,光吃加了桂花酒釀的糯米小圓子,也能吃到雙頰緋紅、眼神迷離。

宋人不愛「雲鬢花顏金步搖,芙蓉帳暖度春宵。」唐太宗李世民喜歡胖女人,宋人的審美,猶如細口梅瓶,要比楊貴妃纖秀得多。

聞香識女人的美,在於恰到好處的暈,暈到闌珊處,達成「天人合一」。花茶自然是不夠暈的,得喝花酒才行!

為營造“花田裡犯錯的意境”,宋人講究,睡覺的床帳中也要有香氣,於是就有了枕邊瓶花這種高級擺設。秋天,就是木樨。當時詩人黃庚形容「清香重透詩人骨,半榻眠秋夢亦仙。」「帳中香」不但是個插花,等過了鮮活花季,乾桂花可以用清雅,馥鬱冬夜。宋人朱敦儒《菩薩蠻·芭蕉葉上秋風碧》字中有:芭蕉葉上秋風碧。晚來小雨流蘇濕。新窨木樨沈。香遲鬥帳深。這時候“香汗淋漓”,也好應景。

南唐韓熙載,就是那個半裸胸脯、妻妾亂榻的《韓熙載夜宴圖》男主角,更過分!早有“對花焚香五宜”的說法“對花焚香,花不同,香亦有別”,也是他,發明了喝花酒時候“對花焚香”的騷操作。他認為龍腦香搭配秋天盛開的木樨,再加美女入懷醉,會有妙不可言的效果。南宋男版李子柒-林洪寫的《山家清供》裡透露出這一同好:「膽瓶清氣撩詩興,古鼎餘葩暈酒香」。在飲酒作樂時花瓶中插有桂花,香爐中也要焚化桂花香。

不過桂花酒不是他們發明的,桂花酒早在春秋戰國時就已為古人所飲用。屈原在《九歌》中說:\"蕙菜餚蒸兮蘭藉,奠桂酒兮椒漿。\"這種祭司儀式上所用的桂酒,就是用桂花釀製的桂花酒,古代也叫桂糖、桂花醋、桂漿等。孔平仲《談苑》裡說:「桂漿,殆今之桂花釀酒法,魏,有頻斯國人來朝,壺中有漿如脂,乃桂漿也,飲之壽千歲。」

熱愛杭州的蘇遼有《桂酒頌》,古人認為桂為百藥之長,確實能強身,所以用桂花釀製的酒能「飲之嘉千歲」。 《四民月今》載,漢代桂花酒是人們敬神祭祖的佳品,祭司完畢,晚輩向長輩敬酒,送出長壽祝福。

桂花酒漸漸從神壇、敬老成為人們宴賓的社交用酒。 《漢書.禮樂志》說:「尊桂酒,賓八鄉。」不少封建帝王也將桂花酒作為禮品賞賜給大臣。歷代文人士大夫對桂花酒也讚不絕口,白居易曾有「線惠不香饒桂酒,紅櫻無色浪花細」的詩句來讚美桂花酒。到了宋,桂花後來慢慢有了「國花」的感覺,這從趙構《題丹桂畫扇賜從臣》「月宮移就日宮栽,引得輕紅入面來。好向煙霄承雨露,丹心一一為君開。」可以感覺到。辛棄疾以「染教世界都香」來歌贊,似隱寓有他「達則兼善天下」的宏願的。

古時候的國酒不是茅台,也許是桂酒。

可以喝的桂花香水

古代不單藥食同源,藥食香也是同源的。

因為一句“芳香除濕疫”,還有桂花自身的“疏肝理氣,醒脾闢穢,明目,潤喉。”的功效,古人們對桂花香的功效很痴迷。徐揚筆下的《姑蘇繁華圖卷》木瀆斜橋邊有一家茶食店,懸掛著「桂花露」招牌。

賈寶玉喝桂花香水補養身體,也是情理之中。時空回溯到《紅樓夢》第三十四回,寶玉挨打,王夫人請丫鬟襲人帶給寶玉兩瓶\"香露\"。 \"襲人看時,只見兩個玻璃小瓶卻有三寸大小,上面螺絲銀蓋,鵝黃箋上寫著\"木樨清露\",那一個寫著\"玫瑰清露\"。襲人笑道:「好尊貴東西!這麼個小瓶兒,能有多少?王夫人說:「那是進上的。你沒見鵝黃纈?你好生替他收著,別糟蹋了。 ”

古代情人節,恐怕女孩們更愛桂花。清代著名食譜《調鼎集》中提到,玫瑰花和桂花「搗去汁而香乃不散,他花不能也」。而中國古人不知道玫瑰代表愛情之前,桂花的地位是如日中天! 《夢粱錄》中就明確記載,每年夏秋,在臨安的夜市上,「木犀香數珠」總是流動小販隨時提供的熱賣品之一。

而那「桂花清露」來自秦淮奇女子如皋名人董小宛。她在年方17歲時以小楷寫的《秋閨詞自作七言詩十一首》:「正是好懷秋八九,桂花枝下飲清香。」就知道她對這抹香氣的迷戀。

清代《影梅庵憶語》裡詳細記載了董小宛製作鮮花糖露的方子:「釀飴為露,和以鹽梅,凡有色香花蕊,皆於初放時採漬之,經年香味、顏色不變,紅鮮如摘。複恆有。開始,到入秋桂花滿開,清洗醃製,花上一年的時間,才有這口仙氣。

傳統桂花糕

現在,杭州小孩子萬一有個虔誠的基因,重要考試的清晨是要去靈隱寺上頭香的,然後吃個「定勝糕」「定」個心,再壓一塊「狀元糕」穩一穩。其實以前,大家是吃「桂花糕」來討彩頭的。

桂花糕在南宋林洪的《山家清供》 中有記載,稱“廣寒糕”, “採桂英去青蒂, 灑以甘草水, 和米舂粉炊作糕。大比歲士友鹹作餅子相饋,取廣寒高甲之識」。

我的媽媽喜歡買各種桂花糕給我吃。第一次帶我去「天香樓」時候,這家1927年就開始做杭幫菜的老字號,初名武津天香樓。我還一臉懵懂,沒有嘴角略歪的所謂食評人氣焰。第一次吃到桂花年糕的時候,那軟糯白身在我嘴裡伸展著,那種彈性原本只能出現在柔術運動員身上。我一邊忍著手指與嘴間的滾燙“體溫”,一邊那拉長那運動員“白胖手臂”,它幾乎抖動了起來。

桂花年糕是有生命的,那糖桂花的魂魄,讓桂花年糕長了翅膀,直接飛進我小小的心裡,一直化在裡面,至此難忘。我要不是讀幼兒園,說不能當時就能發現唐代詩人宋之間一首《靈隱寺》的五律中:桂子月中落,天香雲外飄”,那“天香”二字,剛好就能描述這種心境。還是會激動一下。

傳統江南醃漬桂花糖的步驟其實有點像江南農家醃鹹菜,只不過,那「鹽」比較高級,用的是梅滷。桂花與梅鹵共揉混合,遮蓋一層棕櫚葉和一層竹篾片,其上壓重石,密封一兩個月發酵。然後將桂花撈出來,洗去梅鹵沖洗乾淨,瀝乾水分後將桂花倒進白糖裡,用杵臼搗成黃褐色糖醬,不見桂花,只聞得見香氣。曬乾後封存在石灰缸子裡。

漬花成飴的古人,怎麼會不愛桂花糕?

古代考究的用“桂花糖”,而到了現代,化繁為簡,杭州糕點用的最多的香料就是簡單醃漬後的“乾桂花”。我小時候農夫市集糕點團攤販也最愛問開了六十三年的杭州糕點老店江南春進貨,不少杭州人拿這個糯嘰嘰的有童年記憶的糕點團當早餐。它家的理念與清代袁枚《隨園食單》脂油糕的做法如出一轍:“用純糯粉拌脂油,放盤中蒸熟,加冰糖捶碎,入粉中,蒸好用刀切開。” ,只是各有各的食材。條頭糕、三色糕、烏米糕,還有限量的重陽糕,現在仍然是經久不衰的爆款。而蜜糕和薄荷糕這種古味,還是會讓不少老人 割捨不掉。杭州老字號「知味觀」的「條頭糕」包餡是細豆沙,江南春則是豆沙加芝麻,不過外層都有桂花點綴。另外,開了少說二十年的御九軒,桂花髮糕桂花酒香的濕香與桂花糕的堅果桂花的乾香,是不少人減肥路上的溫柔雙煞。

名稱:薄荷蛋糕

品牌:禦九軒·江南糕點

老人家偏愛這款,小小一塊,這上面的桂花在冬天時候呼應九曲紅梅里的桂花香。薄荷是特別能解甜膩的東西,況且遇上江南燙口的茶,有時候就需要一口這樣的茶糕疏解。

名稱:條頭糕

成分錶:米粉、白糖、豆沙

品牌:江南春

條頭糕甜度蠻淡的,裡面是紅豆沙,還有芝麻,糯米做的餡。小時候還有一個版本是純豆沙的,這個也很好吃。

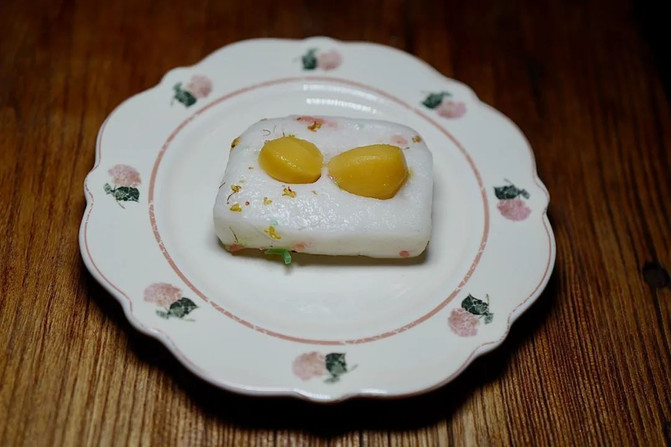

名稱:三色糕

成分錶:米粉、白糖、豆沙、紅麴、桂花

品牌:江南春

這三色糕是我小時候最喜歡吃的糯糕,中間的這部分,米粉裡面其實加了紅豆沙,還有一點點芝麻提香;右邊部分是紅曲做的一個糕點,左邊白色這部分,有一點點桂花調在裡面。

名稱:寧波發糕

品牌:禦九軒·江南糕點

這個叫寧波發糕,甜度很低,是用酒釀發酵的,宣軟好吃。

名稱:桂花糕

成分錶:米粉、白砂糖、飲用水、紅糖、桂花、芝麻、花生、麥芽糖

品牌:禦九軒·江南糕點

這個桂花糕的餡料裡面有紅糖、花生、白芝麻,還有桂花。吃起來外面有點像雲片糕或芡實糕的感覺,還蠻有嚼勁,中間香軟,回味的香氣一直從鼻子出去。

接近明·高濂《遵生八箋》裡面記載的「丹桂花」:採花,灑以甘草水,和米春粉作糕。清香滿頰。

名稱:蜜糕

成分錶:米粉、白糖、果料(或玫瑰醬)

品牌:江南春

這款蜜糕裡面有紅綠絲和南瓜籽,還有桂花,甜度比較低,經典討喜。而且製法像袁枚老爺子喜歡的百果糕:「杭州北關外賣者最佳。以粉糯,多松仁、胡桃,而不放橙丁者為妙。其甜處非蜜非糖,可暫可久。

名稱:重陽栗糕

成分錶:米粉、白糖、栗子桂花紅綠絲

品牌:江南春

重陽栗糕是限定版本,老闆說11月做完後面就全部不做了。糖漬的本地栗子是亮點,甜。糕體裡有紅綠絲、桂花,裡面的糕體沒有甜味,非常適合老人家和企圖假裝減肥的我。其實這道糕點和《隨園食單》裡的栗糕「煮栗極爛,以純糯粉加糖為糕蒸之,上加瓜仁、松子。此重陽小食也。」已經相去甚遠!

名稱:烏飯糕

成分錶:糯米、白砂糖、糖桂花、烏葉汁

品牌:江南春

烏米糕裡有紅綠絲、桂花。烏米飯其實就是《山家清供》裡的清精飯,黑色是南燭葉染成,古代僧侶修行時候吃的,也是夏至的時令飯,目前因為保存技術得當,可以全年吃到。

杭州的秋老虎裡有一段浪漫又憂心的時間叫“桂花蒸”,也叫“木樨蒸”。這段時間剛好桂花開放,家裡像黃梅天一樣返潮,外面卻是躁鬱的熱。 《清嘉錄》裡記載「俗呼岩桂為木樨,有早晚二種,在秋分節開者曰早桂,寒露節開者曰晚桂。將花之時,必有數日炎熱如溽暑,謂之木樨蒸。

一旦聽到這個名字,心裡的褶皺就平了。

每一個「桂花蒸」清晨帶露的時候,也正好是杭州做糖桂花的農人眼睛最亮的時候,他們用竹竿打花, 必須半閉的,趁著太陽出來前打下,否則香氣盡散。為了固香凝色,從古代沿襲至今的辦法,就是用「梅滷」:「醃青梅滷汁至妙, 凡糖製各果,入汁少許,則果不壞而色鮮不退。」其實就是四五月煮爛的青梅,用鹽醃漬到桂花開了。若對桂花味愛得深沉,也可以試試「天香湯:白木樨盛開時,清晨帶露用杖打下花。以布被盛之,揀去蒂、萼,頓在淨器內,新盆搗爛如泥,榨乾甚,收起。

林洪在《山家清供》裡說把桂花在甑中略蒸一下,然後曬乾即可當香用:「採花略蒸、曝乾作香者,吟邊酒裡,以古鼎燃之,尤有清意」。試想這留香的過程,在這水汽如仙的天裡發生,確實就是一場聞桂花香,沐桂花浴的享受。

江南桂花茶、酒、點心的千年流芳,其實也是一段對「桂花」訴說愛意的歷史。手做黑膠機器的台灣老師傅「冬瓜」告訴我,要欣賞黑膠,你得把自己放回那個年代。數位時代沒有那些「沙沙」聲,精確、優美的還原度確實值得驕傲,但也有無趣的一面。

忘掉舌尖上的記憶,我們就像美食沙漠裡長出來的孤兒。那些有意思的昔日味道,會「因為難得而美麗」的內在連結而存在,悄悄動人。

路過菜市場老奶奶的糕點攤子,我還是會挑桂花多一點的那塊條頭糕。

神 婆 問

你 喜 歡 吃 什 麼 桂 花 點 心 ?

「暗淡輕黃體性柔,

情疏跡遠只香留。

何須淺碧深紅色,

自花中第一流。 ”

——李清照《鷓鴣天·桂花》

Food Bless You!

《風味人間3》顧問

《神一樣的餐桌》主人

《食野中國》製片