上海,魔都,東西文化在各個角落碰撞,新舊記憶在每個時空中交融。

要真正看懂深邃的中國園林,那是一定要去蘇州的。但若說只因都市人心懷的一份遊園閑情,那麼上海的豫園是一個不錯的目的地。

世界園林看中國。

豫園, AAA級景區,位於上海老城廂東北部,毗鄰老城隍廟 ,佔地三十餘畝。豫園建於明代嘉靖、萬歷年間,至今已有四百多年歷史。

從「流派」來說,豫園屬於江南古典園林。中國園林因地域的不同而體現出不同的特色,常見有江南園林、嶺南園林、蜀中園林和北方園林。

江南園林的韻味和雅意,被豫園的亭臺廊榭一一收藏。

先簡單了解它的歷史。

豫園是明朝四川「布政使」潘允端的私人花園。據記載,潘允端最初建造豫園的目的是為了愉(諧音「豫」)悅父親潘恩。建園期間,潘允端解職歸鄉,其父也去世了。潘允端晚年家道中落,豫園後被他人所得。到了清乾隆年間,當地富商集資買下了豫園,重新修繕。鴉片戰爭後,豫園變成了兵營駐紮地,園景多次被破壞,面目全非。再後來,整個園林被建為公所,直到解放後豫園才得以保護,並於六十年代初開始對公眾開放。

古典園林,誰又沒有點故事?幾百年間的豫園,時而官用,時而民居,時而破敗,時而煥新,像極了人生的起起落落,也像極了園林里山水樹木路石的佈局,曲折,迴轉。

遊豫園,遊客的順序大多是自南門進,先從會景樓附近的空闊處開始,繞向北區的內園,然後折返向北,取道積玉水廊,最後由北門出園。我比較喜歡逆向而行,北門入園,南門處結束,整體視覺感受上由近到遠,由細至粗,倒也是一種不錯的行走方式。

遊園講究隨意,沒有所謂先後秩序之分。中國園林的美,是集大成的美,兼備了印象和工筆的雙重大美。遊園體驗的滿足感,關鍵還是要看遊人對於園林背後的歷史以及園林美學的理解與掌握。

點春堂。進入北門映入眼簾的第一處建築,五開間大廳,建於清道光初年。小刀會起義時,這裡是起義軍的城北指揮部。

學圃。假山之上,小軒靜窗,舊時學習讀書的好地方。

穿雲龍墻。泥塑龍頭,瓦鱗龍身,位於點春堂西,北門進入即可見。園區中還有另外幾處龍墻:臥龍、雙龍戲珠、眠龍,各有特色。

戲臺。俗稱打唱台,臨水而建。

和煦堂。堂內陳列榕樹根所製家具,工藝精湛。

老君殿。舊時供奉太上老君的殿堂。

聽濤閣。位於積玉水廊東,臨池而建,閣頂上塑有一單腳獨立仙鶴。聽濤閣的位置可謂得天獨厚,前有碧涵樓,右有長長水廊,假山奇石垂柳點綴水池四周,實為一處「聽濤吟詩」的絕佳地。

聽濤閣北部上下兩層現作為展覽廳使用,廳內時有系列不同主題的珍貴文物或書畫展出,相關愛好者可以進去看看。

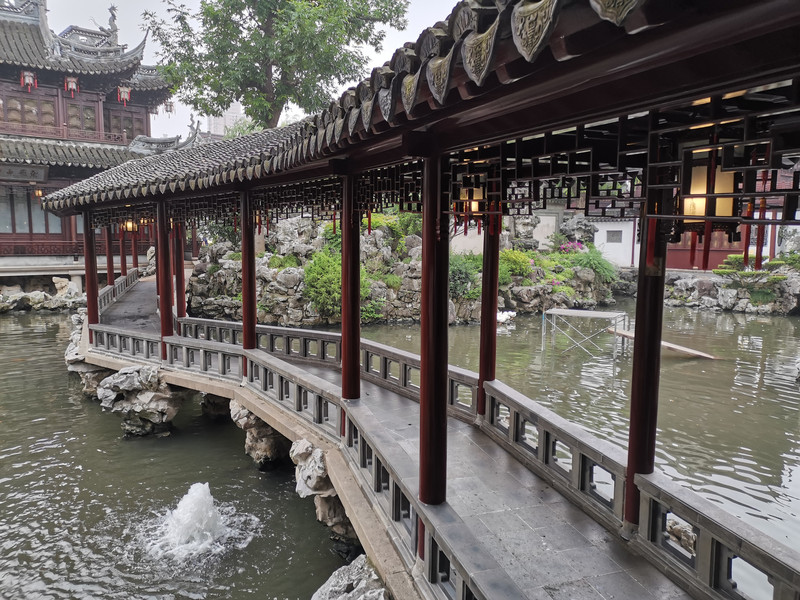

積玉水廊。一座連接水池兩岸的廊橋,因廊旁有一石「積玉峰」而得名。水廊蜿蜒迂迴,朱紅木柱,很有質感,乃豫園一處經典景觀,感覺有點像蘇州拙政園裡的小飛虹,雖然兩者的長度相差很大。

碧涵樓。位於積玉水廊的南端,與聽濤閣隔水相望。整棟閣樓由緬甸上品楠木建造而成,華貴,典雅。樑枋上有各種精緻的花卉圖案的木雕作品,又稱楠木雕花樓。

中國園林藝術猶如繁茂森林,星辰大海。博大精深的建築裡融合了諸多人文關懷的溫度,更喻含了濃厚的處世哲學。風吟,月嘯,峰迴路轉,漸入佳境,山輝川媚,會心不遠,全都是園林里人性的哲思。

豫園裡有一處精美的「園中園」-內園,面積僅一千多平方米,園內亭臺廊池緊湊,雅緻,整體上貫徹了小巧而不失幽深的空間佈局。

內園區內主要有靜觀廳、觀濤樓、可觀、聳翠亭、九龍池、船廳、古戲臺等景觀。

靜觀廳。也叫“晴雪堂”,是內園主要廳堂,曾是清代錢業總公所。

「靜觀萬物皆自得」正是靜觀堂的寫意所在。坐於堂中,假山奇峰盡在眼前,其中一塊「壽」形石尤為獨特,與旁邊的幾塊奇石構成了「三官獻壽」的造型。

觀濤樓。三層全木結構,昔有「小靈臺」之稱。

可以觀。小型方廳,精緻幽靜。清新脫俗的名字,不免想起了拙政園的“與誰同坐軒”,也想起了蘇東坡的明月和清風。

優秀的中國園林裡建築和景點的名字,蘊含著濃濃的文化底蘊,講究詩意,追求境界。

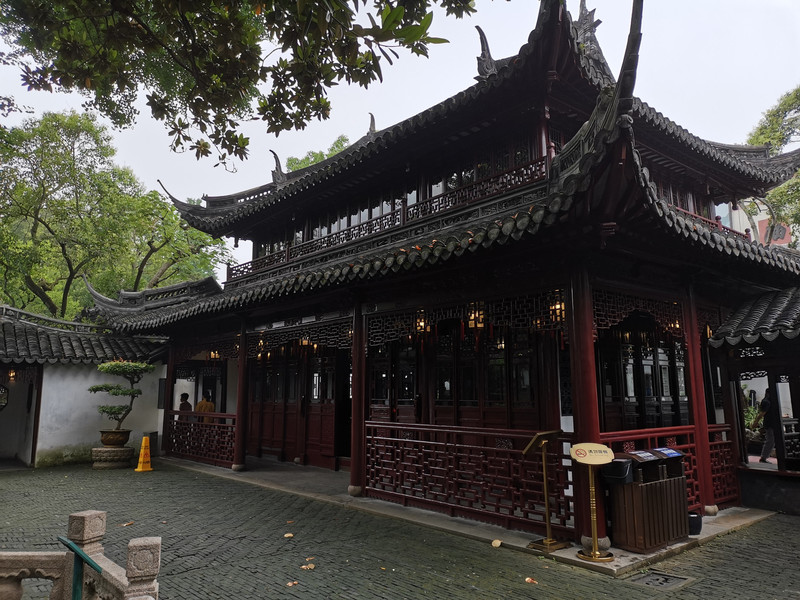

古戲臺。建於清光緒十四年(1888),享有「江南園林第一臺」的美譽。觀眾席兩邊有雙層的看廊。

還雲樓。正對著古戲臺,看戲的最佳處。

船舫。為「旱船」造型,築於假山之上。

中國園林講究層次、曲折與變化。優秀的園林設計大師,可以用方寸之地,打造出磅礴恢弘的氣勢,也可以在大型的山水叢林中,盡顯局部的細緻精巧。

個人覺得,內園的整體模式略顯偪仄,空間的留白還是不夠,遊人的想像力度也就有所欠缺了。但這終究只是從我這樣一個園林藝術的外行人的角度來看罷了。

離開內園,開始反嚮往北走。

環龍橋。位於碧涵樓西,內園大門正對面。橋體由青石建造,單孔拱形,古樸,厚實。

在園林建構藝術裡,橋往往有著畫龍點睛的作用,橋還肩負著連接所有零星小美成就一片大美的重任。在園林攝影發燒友眼裡,橋也是構圖取景營造視覺意境的關鍵因素之一。於是,見此美橋,我毫不猶豫地打開了我的破手機的後置四攝,然後才發現,心中所有園林空間美學裡關於橋的詩文畫意的幻想被擺放在橋頭橋中橋尾橙黃艷麗的「小心臺階」的塑膠警告樁一一擊碎…

照壁。用於襯託其後的玉玲瓏,四篆字“寰中大快”,意為在園中游玩,身心可獲得極大愉悅。

玉玲瓏。被譽為豫園的“鎮園之寶”,江南三大奇石之一,宋徽宗時期的“艮嶽遺石”,距今約一千年曆史。四個字可概括此石之美:瘦、透、皺、漏。據傳「以一爐香置石底,孔孔煙出」。

玉華堂。系園主人潘允端的書房,堂內陳列文房四寶、明朝紫檀木畫案等書房用品。

在玉華堂向北方向,經過一道圓形拱門,有一大片空間與視覺甚為開闊的山水園區。切不可忽略了路途中的風景,站在拱門處往北望去,背後園區內的池柳樓臺,與拱門一起構成了一幅裝裱精緻的寫意畫。

框景藝術是園林建築中常用的構景方法之一,空框結合背後的優美景物,隔框看景,產生奇妙的空間美感。框景在傳統的東方園林中經常可見,豫園也不例外。

優秀的園林設計講究層次與過渡,剛剛體驗過了內園的緊湊,經過拱門行至此處,突然有了一種「豁然開朗」的暢神感。

流觴亭。此處的視野非常開闊,園林意境也屬上佳。如果我一定要在豫園裡評選一處「最佳」景點,我一定會選擇流蟄亭,山水寫意在這裡被發揮得淋漓盡致。

會景樓。位於豫園中心位置,三面環水,四周林木蔥蘢。據說此處登樓可觀賞到全園景物,會景樓因此得名。

九獅軒。位於會景樓的西北方,也屬豫園的中心區域。九獅軒前置月臺,夏季可憑欄觀魚賞蓮。

大假山。明代著名疊山家張南陽僅存於世的作品,由數千噸浙江武康黃石建造。

白墻,黑瓦,拱券,石花窗,滿滿的歷史和歲月的斑駁痕跡。假山,石刻,木雕,長廊,處處都是爐火純青的造園藝術。

萬花樓。四角有梅、蘭、竹、菊圖案漏窗四幅,主體朱紅,原為明朝花神閣遺址。飛簷,迴廊,曲調,精雕細鏤,富麗,精巧。

萬花樓南面的湖石假山,奇峰林立。白墻花窗外栽植有一排翠竹,襯映成趣。一眼看去,儼然就是大自然中叢林丘壑的縮影。

萬花樓西面的複廊、兩宜軒。

仰山堂。五楹結構,北部迴廊臨池而建,遊客可穿堂而過。

三穗堂。係清乾隆二十五年(1760年)改建西園時所建,在清代曾是官府慶典和「宣講聖諭」的地方,也是地方上文人士紳聚會活動的場所。

仰山堂與三穗堂之間的造景,無疑又是一處園林框景藝術作品的典範。

三穗堂緊鄰南門。一步跨出大門,恍如來到了另一個世界。豫園老街終年人頭攢動,摩肩接踵,似乎從來沒有停歇的時刻。一墻之隔,我在外面,故事在裡頭。

天下熙熙,皆為緣來;天下攘攘,皆為執往。