★旅遊地點:上海博物館之中國古代雕塑館

上博一樓還有古代雕塑館,遊客比青銅館少很多。說句老實話,我們對於雕塑都不懂,但還是要進去轉一圈的,看個熱鬧也罷。

佛教在兩漢的時候從古印度和中亞傳到中國,憑教義和佛像傳教,早期又稱像教。十六國時期的鎏金造像是現存最早的有紀年銘的遺物,北魏前期的佛像深目高鼻,還是異邦的形象。後來北魏統治者推進漢化政策,加上南北藝術的融合,出現了比較典型的漢人形象。東魏承北魏清瘦遺風,西魏則開始面相豐圓,衲衣的褶襞處理也開始稠密。北齊造像身材修長,隋代佛像延續北齊。

走進去看到的是一隻狗,眼呈三角,雕塑得併不精細。旁邊的古代仕女倒是有些意思,雖然五官並不精美,不過頭飾倒是用了點心的。

東魏的佛石像是一尊佛和兩尊菩薩的造型,中間的佛像更大一些,面相豐碩,有山西造像的地域特色。右手作無畏印,左手作與願印,立於蓮花座,衣紋垂直收口,褶皺疏朗。兩旁侍立的菩薩一執善鎖,一執凈瓶,應該是大勢至菩薩和觀世音菩薩的塑像。佛像的背景飾七佛和菩提樹,還有蓮瓣紋和捲草紋。

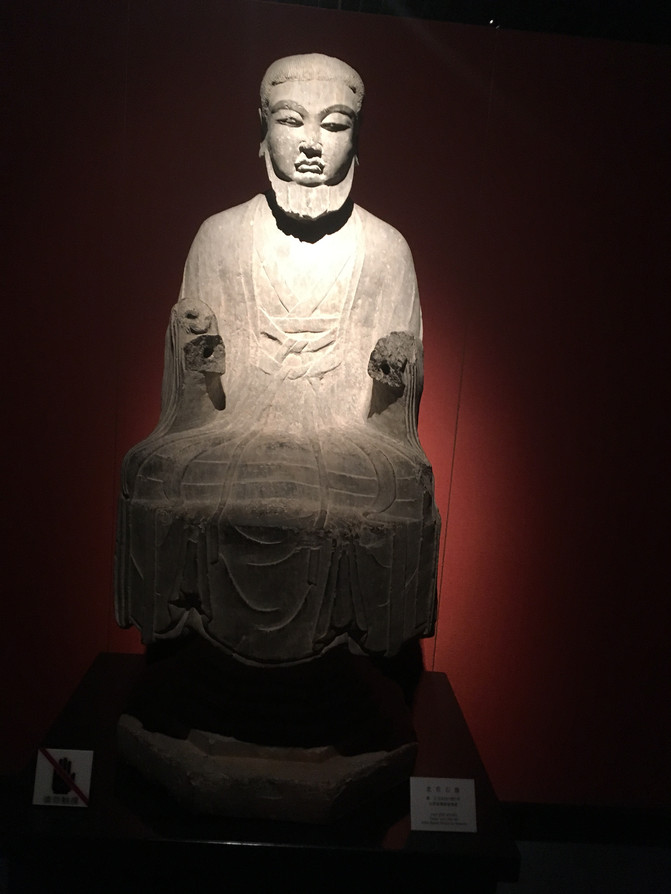

旁邊的一尊佛石像五官受損,左壁齊肘斷裂,右壁也在手腕處斷裂,衣飾與剛才看到的佛石像風格類似,也是東魏的文物。

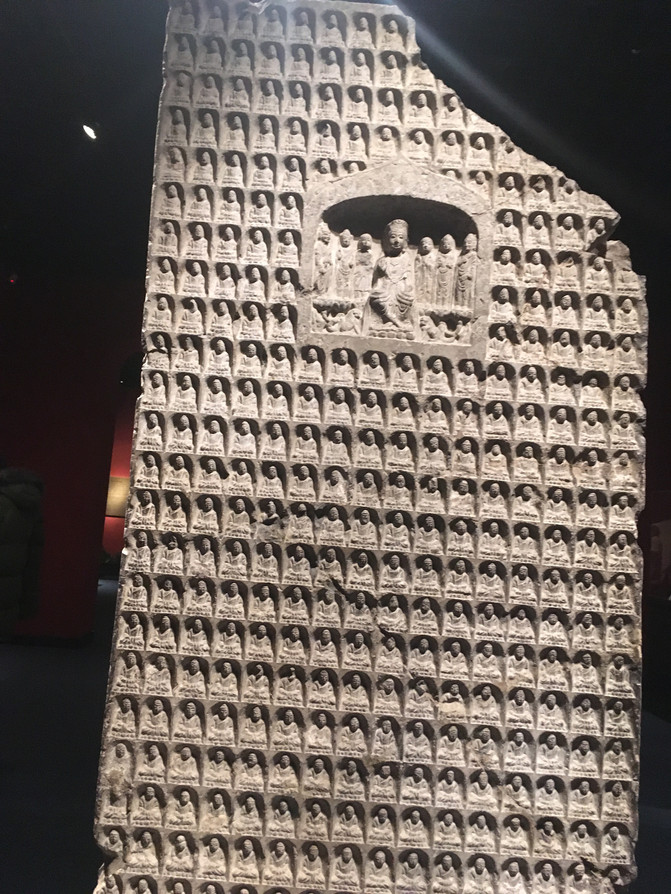

北週的千佛石碑正面中上部是佛龕,雕塑著一佛二弟子二菩薩二力士像,佛祖坐於蓮花座,兩側有護法獅。背面的龕內是交腳彌勒菩薩和二菩薩二力士像。兩側的龕內也有菩薩像,都有一主二副三位菩薩。石碑的其他部位都是密密麻麻的菩薩塑像,不過每個都很小,但是五官都刻得很精細。石碑表現的是「賢劫千佛」的故事,大乘佛教宣揚人人皆可成佛。既稱千佛,估計總計即使沒有千尊,也大概差不離了。還真有遊客很耐心地數了佛像,共二十六層,正面十六尊、側面三尊,算下來是九百八十八尊佛像。不過,底座可能還有,指不定真有一千尊!我原以為所謂“千佛”,大概是虛指,極其極多而已。

北齊的雙思惟菩薩石像是故宮博物院借展的文物,是比較富有特色的河北曲陽雙思惟菩薩坐像,頭戴三葉花曼冠,樣式相同,半跏跌坐,背後是菩提樹,兩側立著兩位菩薩。基座前雕刻化生童子、拱手施禮的弟子、護法師和力士。

隋朝的阿彌陀佛三尊銅像,長方形的底座上有一佛二菩薩二供養人和兩隻護法獅,據說原來還有兩個弟子像,不過已經遺失了。中間的佛像跌坐蓮花座,兩尊菩薩相對立於兩側,供養人的形象則小得多,左尊為女右尊為男,旁邊各有一隻獅子。這尊銅佛像與陝西出土的阿彌陀佛鎏金銅像和美國波士頓博物館收藏的阿彌陀佛九尊像並稱中國金銅佛像三鼎甲,以鑄造精細著稱,是中國金銅造像的最高代表。

除了佛像,還有一尊唐朝開元年間的老君像,這就是道教裡的人物了。元始天尊位居正中端坐,兩側是侍立的道家先祖,底座上還刻著文字。

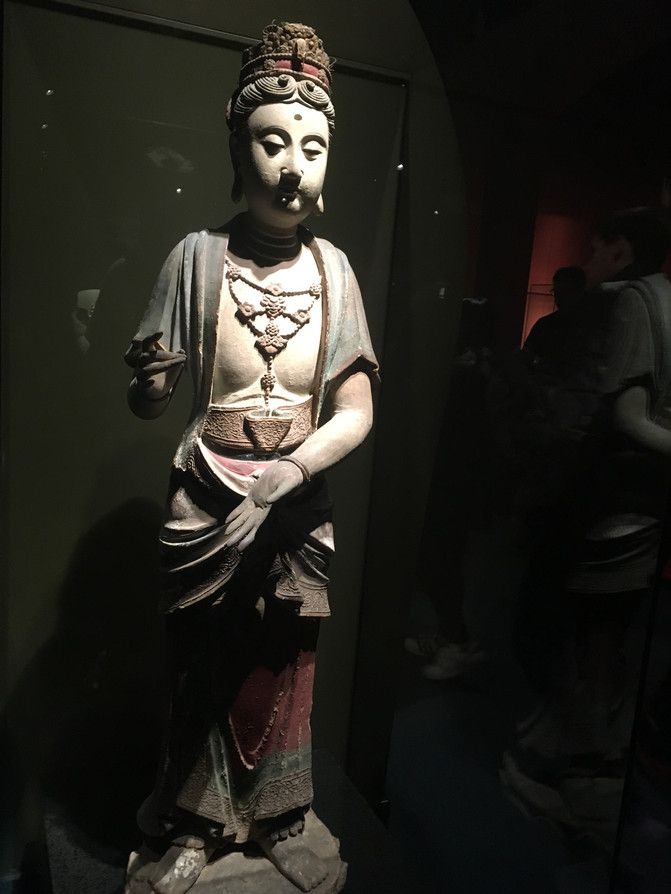

唐代文明昌盛,雕塑崇尚寫實,各種俑像都很逼真,佛像雕刻刻意追求形體的完美,體態優雅,肌膚勻稱。宋代的佛教造像更重視世俗的形體之美,以現實生活中的人物為原型。遼金進犯中原,宋室偏安江南,這個階段的雕塑發展緩慢。遼金造像健壯富有民族特色,元明之後佛教藝術傾向形式主義,大多趨於雷同。

宋朝的天王石像服飾顯得繁復許多,頭上戴著冠帽,雙目圓睜,臉呈怒色。一手上舉,不知道是不是因為托著千斤重擔,才露了這個模樣的。

還有一尊天王石像頭戴冠帽,還飾以花卉圖案,一手持劍,雙腳踩著兩個夜叉,也是怒目金剛的形象。

唐朝的迦葉木雕頭像高約八十多厘米,原來應該是全身像,不過從頸部以下已經遺失,單一個頭部就有這樣的高度,可見當時供奉迦葉的廟宇大殿應該是非常宏偉的。要知道,迦葉和阿難都是侍立於佛祖身側的弟子,佛祖的塑像該有多大啊!可惜的是木雕造像難以保存,雖然唐朝佛像開始大量運用木雕,但保留下來的卻極少。

大理國的大日遍照鎏金銅像表層流金,髹紅漆,身著袈裟,右袒,表情恬淡,右手觸地印,左手結定印。中國佛教有三大部派,漢傳佛教、藏傳佛教和南傳佛教,大理國就奉行的南傳佛教,主要供奉大日如來和觀音菩薩,大日如來又被稱為大日遍照。南傳佛教照像一般比較小,不過這件造像卻高達四十八公分。

還有一尊銅像頗富異國情調,頭上的冠戴非常華麗,眉心點痣,雙目微獔,跌坐在高臺上,一手置於膝上,一手則微微上舉,不知道結的是佛教裡的什麼印記。