★旅遊地點:上海虹口區四川北路公園

我們從大廈出來的時候,對面就是一座開放式公園,於是就進去轉了轉。原以為這種連名字都起得無比敷衍的公園,並沒有什麼看頭。沒想到走進去以後,發現居然佔地雖然不是很大,但還真有些看頭。

門口的景觀做得很用心,紫羅蘭和三色堇開得很漂亮。再配上石頭和大樹,也算是不錯的花境。

公園西起四川北路,東至東寶興路,南接衡水路,北臨邢家橋路,地處虹口區商業街的繁華地段,卻力求塑造一種回歸自然的景觀。姑且不論週邊的摩天大樓總讓人會從自然的綠色裡脫出身來,但至少以「綠脈」、「水脈」和「文脈」為主線的設計思路,還是成功的。不大的公園分為七大景區,名字都很好聽:虹舞樂章、綠音琴階、銀盤托月、翠黛霓林、碧玉虹峰、蘭桂飄香、夕陽幽篁。其實我們一路走來,很難把景點與這些帶著詩意的名字一一掛鉤。

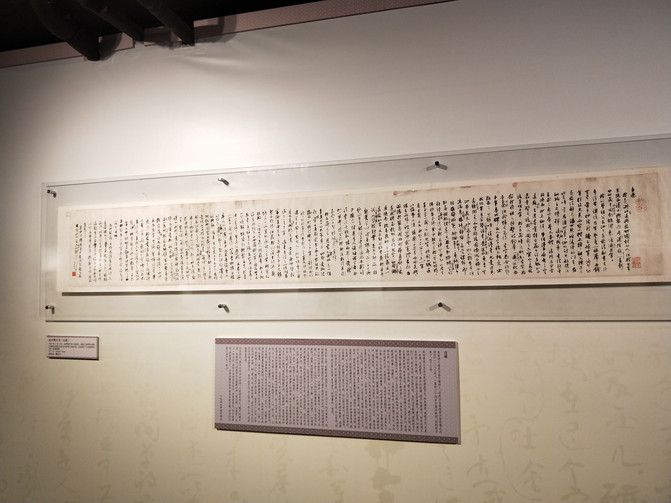

中共四大紀念館居然坐落在公園一隅,基本陳列展廳面積1839平方米,是社會退坡在歷史專題博物館。主要陳列分為風起雲湧、歷史豐碑、喚起工農、紅色虹口四個部分,共有266件(套)展品。這些展品一部分由陳獨秀的後代和羅章龍的兒子捐贈,一部分則由中共虹口區委黨史辦的工作人員在全國徵集而來。其中,最重要的收藏應該是《中共四大議決案及宣言》了。

紀念館的設計很有特點,以上海老風貌石庫門元素貫穿整個展線,遊覽的時候穿過一扇扇石庫門,彷彿乘著時光機置身於舊上海了。石庫門是最具上海特色的居民住宅,上海舊弄堂一般是石庫門建築,吸收了江南民居的式樣,以石頭做門框,以烏漆實心厚木做門扇,追求簡約的風格。

走過一扇扇石庫門,看著墻壁上的圖文資料,彷彿能看到1925年中共四大召開的場景,會址原來就是一座坐西朝東的磚木結構假三層石庫門民居。不過,這座民居在1932年的時候,毀於「一二八」淞滬戰爭。

1925年1月11日至22日,中共四大在今日的虹口區東寶興路254弄28支弄8號處召開,出席代表有陳獨秀、蔡和森、瞿秋白、林育南、莊文恭、陳潭秋、李維漢、朱錦棠、範鴻劼、李逸、阮章、譚平山、項英、周恩來、彭述之、汪壽華、李立三、李啟漢、王荷波、尹寬等20名黨員,代表各地黨員994名。共產國際代表維經斯基參加了大會。陳獨秀代表中共中央第三屆執行委員會作工作報告。

中共四大在中國革命史上具有重要的意義,在這次大會後,全國反帝反封建的工農運動、學生運動和婦女運動得到迅猛發展。到中共五大召開前夕,全國的黨員人數發展到了57963人。這次大會對中國革命的一些基本問題進行了比較系統的探討,在黨的歷史上第一次明確提出無產階級在民主革命中的領導權和工農聯盟問題。

出紀念館,門前是一座廣場,叫做“紀念廣場”,大概是因為這座紀念館而得名的。廣場上水流宛然,還有一些水生植物,可惜冬天植物凋敗,到了夏天這裡應該很漂亮。

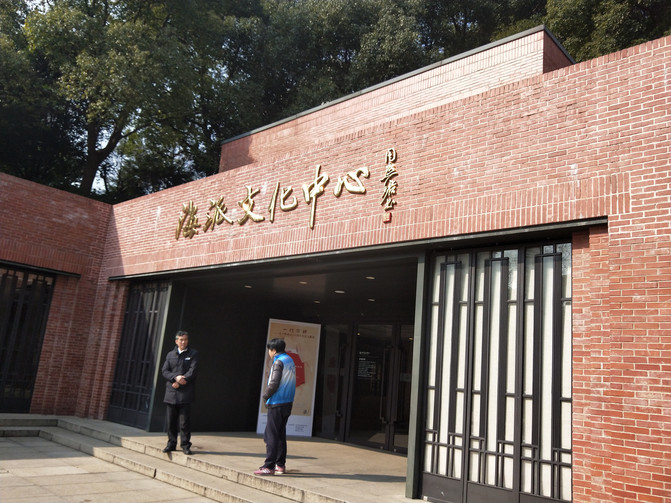

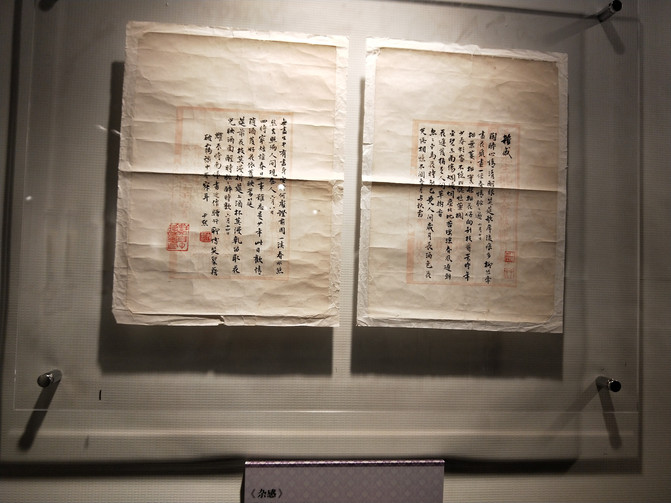

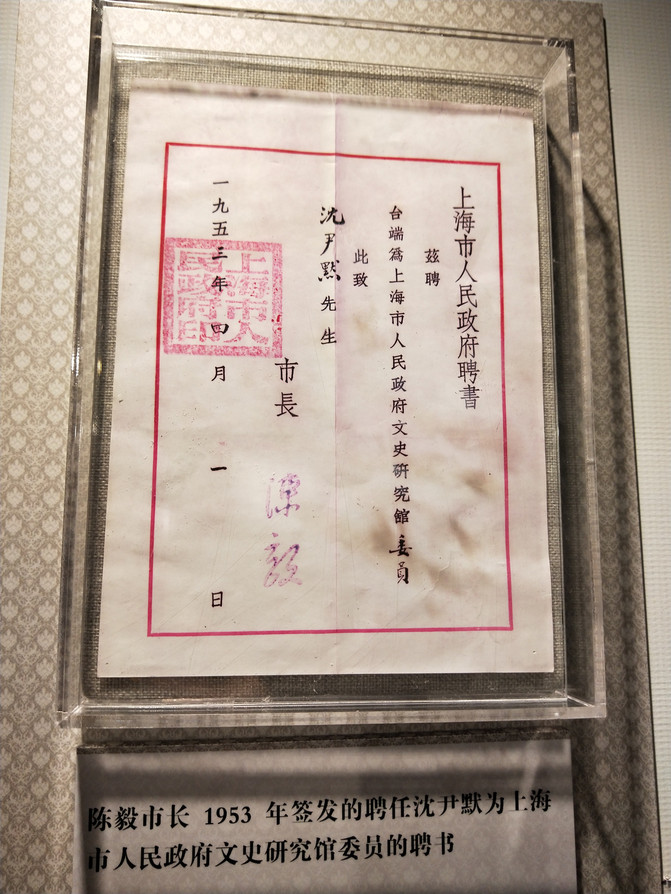

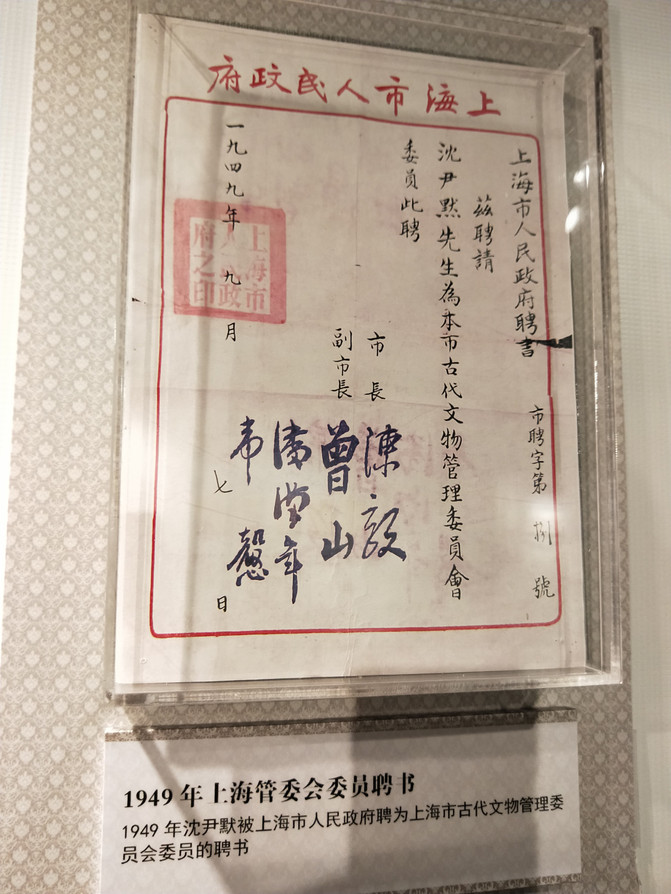

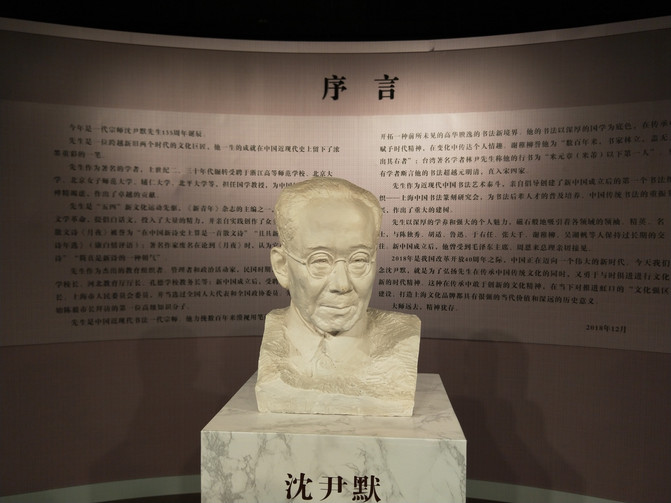

紀念廣場的另一頭還有一棟建築,風格與紀念館相似,是海派文化中心。今天正逢「一代宗師-沈尹默誕辰135週年紀念文獻展」。第一部分“傳道解惑——學者與教育家”,第二部分“以筆當歌——新文化先驅”,第三部分“書法人生——現代書法泰斗”,第四部分“情濃人間— —活動與生活」。

沈尹默,原名君默,別號鬼穀子,著名的學者、詩人、書法家、教育家。祖籍浙江湖州,出生於陜西安康市漢陰縣,早年留學日本,後來擔任北京大學教授兼校長、輔仁大學教授。但凡能在北京大學任校長的,絕不是無名之輩。

在北京執教時,沈先生與李大釗、魯迅、胡適等同辦《新青年》,是新文化運動的得力戰士。在「女師大風潮」中,沈先生與魯迅、錢玄同等人聯名發表宣言,支持學生的正義鬥爭。

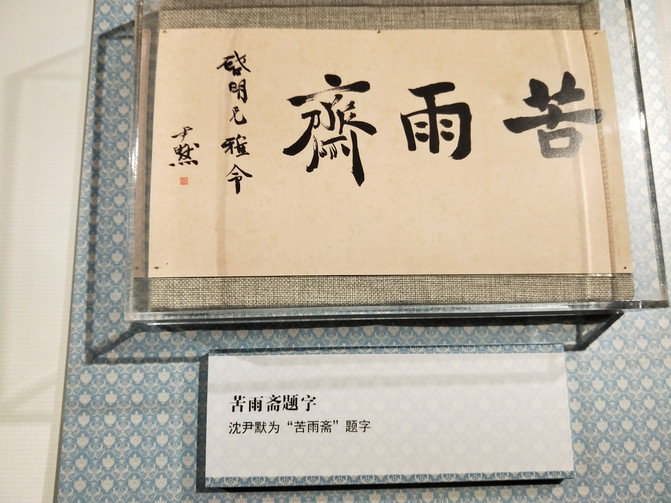

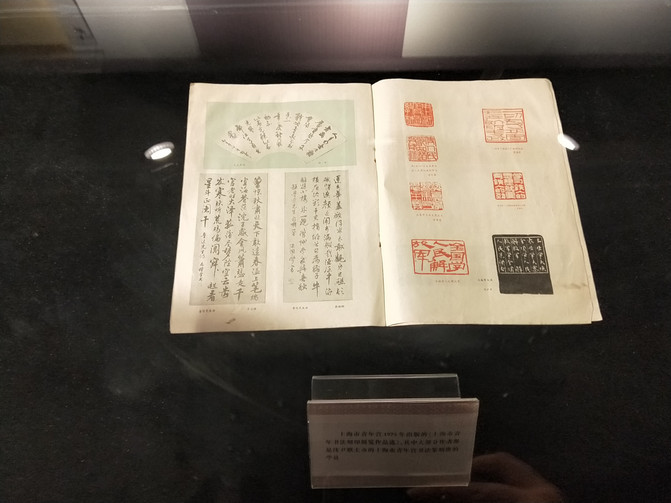

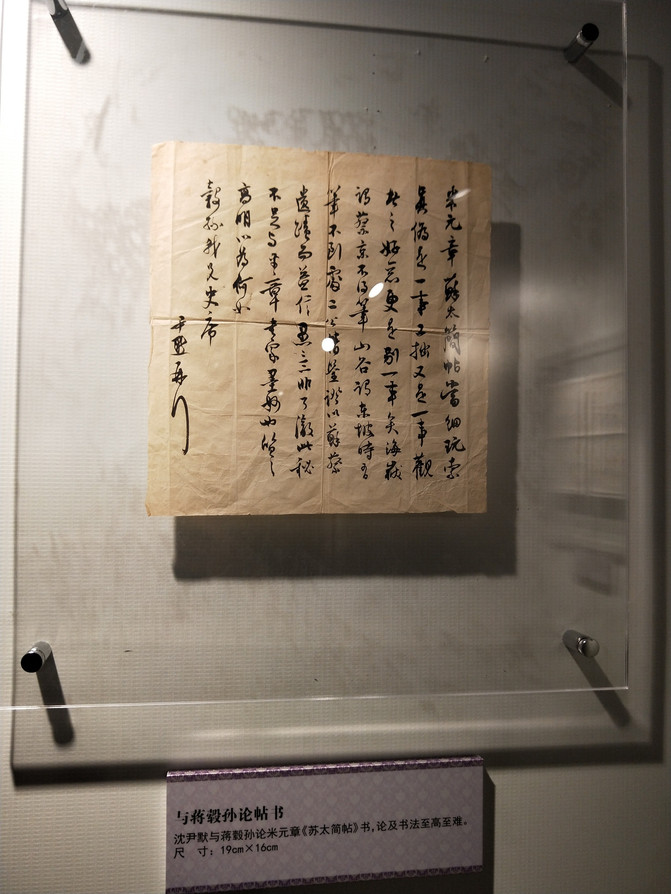

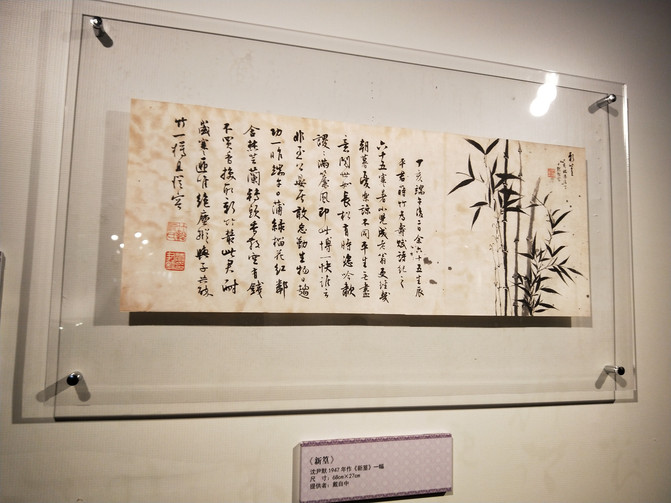

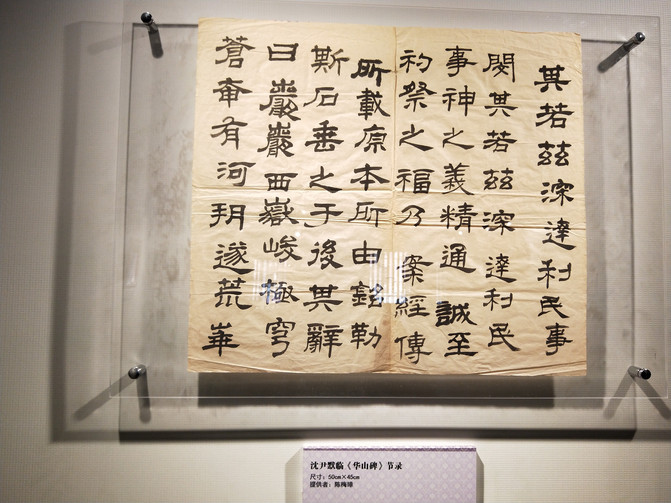

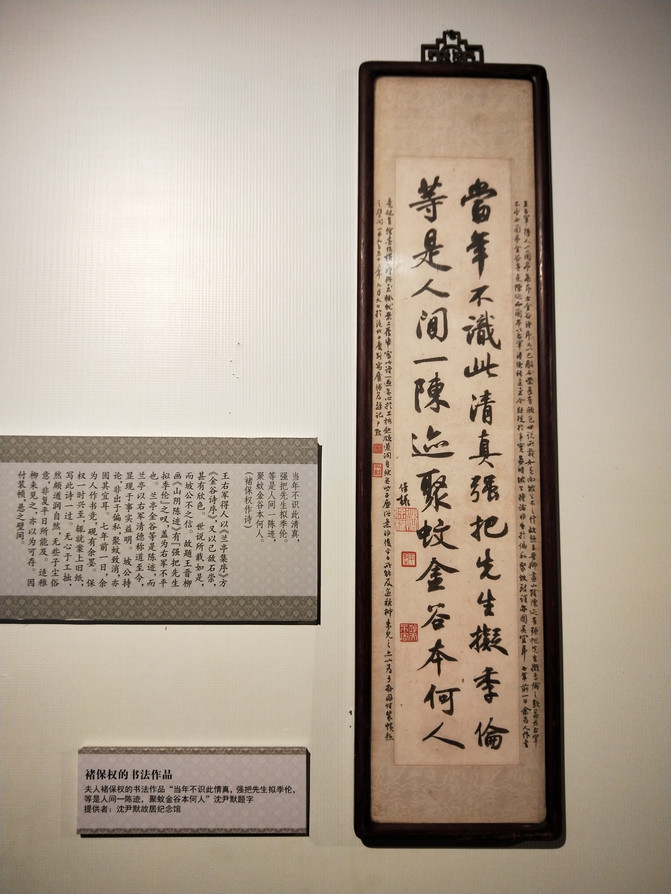

沈先生以書法聞名,在民國初年就在書壇鼎鼎有名,與於右任並稱「南沈北於」。到了二十世紀四十年代,又與吳玉如並稱「南沈北吳」。著名文學家徐平羽曾對沈先生給予了相當高的評價:「數百年來,書家林立,蓋無人出其右者」。

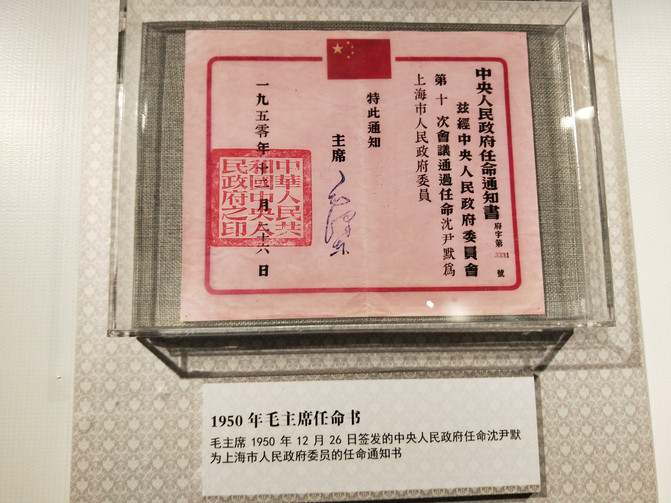

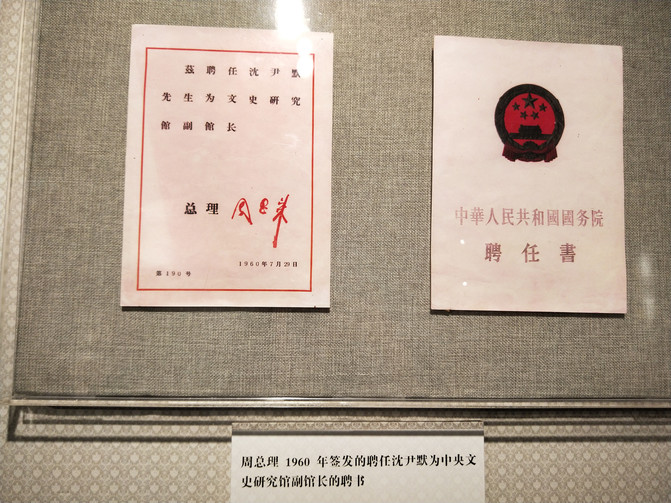

陳毅進城後第一位拜訪的民主人士,就是沈尹默先生,周恩來總理任命他為中央文史館副館長,毛主席曾親自接見,對他的工作和藝術成就給予了高度的評價。 《中南海收藏書畫集》的第一頁就是沈先生寫給主席的書法。總理家中和辦公室都曾掛過沈先生的字。

抗戰勝利後,沈先生辭職卜居上海,以鬻字為生,自甘清貧。然而,即使這麼低調,在文革中依然備受迫害。 1971年6月1日,病逝於上海,享年88歲。

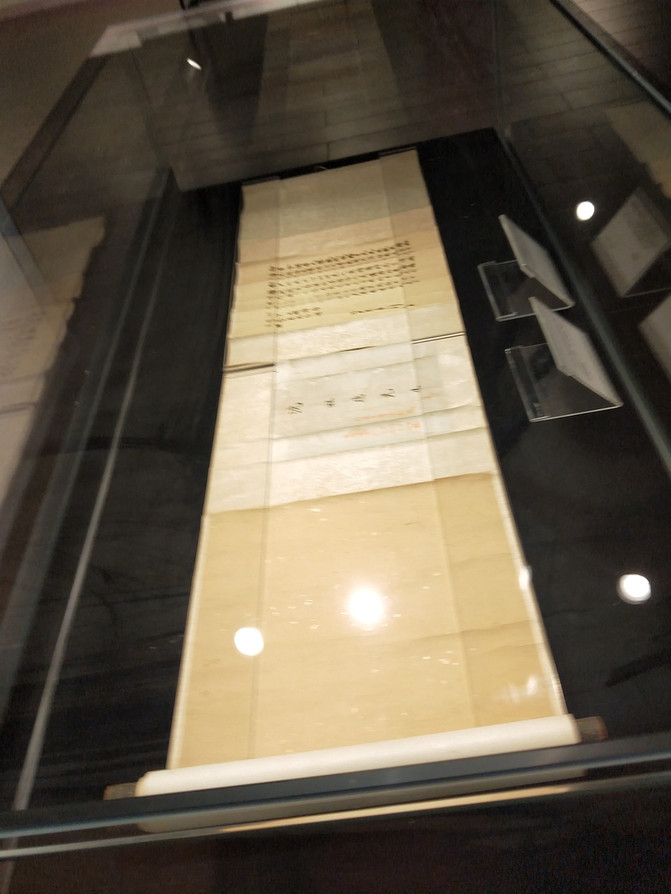

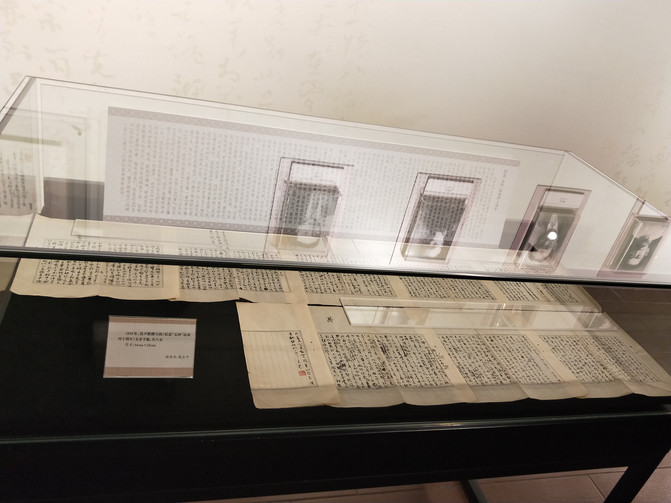

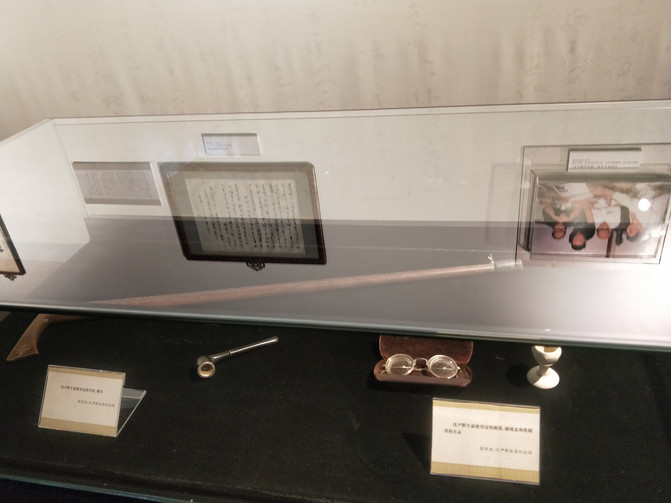

除了展覽沈先生的大量書法作品外,還有詳盡的文字和圖文資料介紹,復原了沈先生故居的書房。

拾階而上,穿過一片竹林(不用說,這裡一定是公園七大景區之一的“夕陽幽篁”了),又復至平地。

主題雕塑「光榮與力量」是紀念中華人民共和國國旗誕生於上海的一件雕塑作品,以「石」和「紙」的造型為主要元素。石的造型象徵“旗”,正面的形狀如同飄揚的旗幟,左上角是精緻的五星級元素,採用鏡面處理,可以映照天空和陽光。紙的造型代表“人”,通過一撇一捺的人字組合,支撐起了象徵國旗的“石”。材質是水泥和鋼鐵,非常普通,但正是普通的材質,卻有著五星級紅旗的創意和智慧根植於平凡而偉大的人民的寓意。