★旅遊地點:上海豫園

在很長一段時間裡,上海豫園和老城隍對我來說,就是上海最繁華的地段,也是美食打卡地。大概是年幼的時候,每每要去吃頓好吃的,都會被帶到豫園去。說到豫園,在我的記憶裡似乎就是摩肩接踵的人群和各式各樣的小吃點心。直到後來才知道,原來所謂的豫園竟然真是一座園林,而且人家還是一座江南名園。

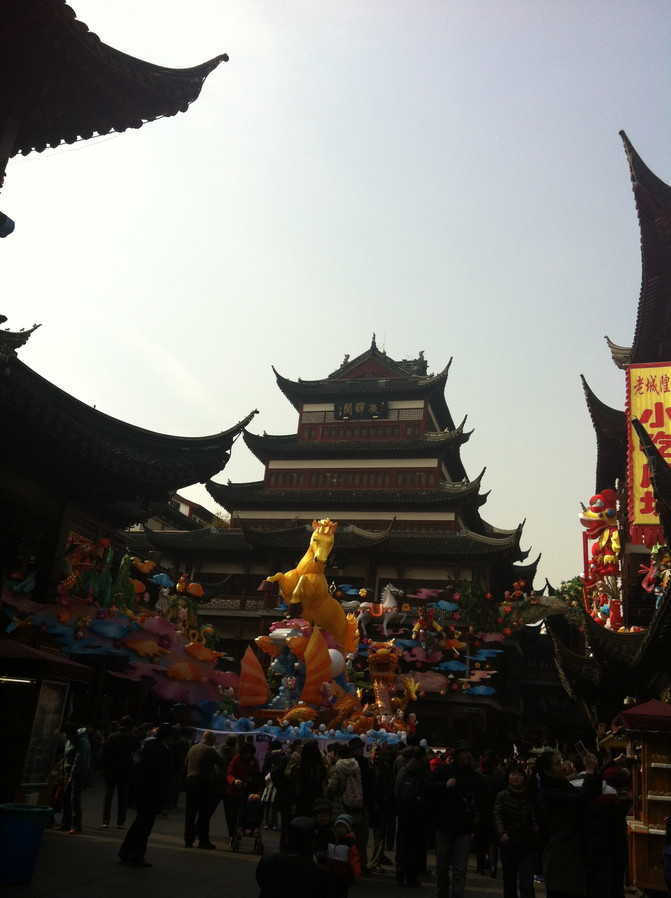

走過豫園九曲橋,池上是美輪美奐的燈會佈置,可能晚上還有燈會。要說到豫園的燈會,那也是在老上海很有名的。

豫園始建於明朝,距今已有四百多年的歷史。園主人是四川布政使潘允端,從嘉靖年間起就在潘家住宅世春堂西面建造園林,歷經二十年建成豫園,有「豫悅老親」的意思,取的是平安、安泰的吉祥寓意。建成時佔地就達七十餘畝,由明代造園名家張南陽設計,當時有「奇秀甲於東南」「東南名園冠」的美譽。

後來潘氏家道中落,到潘允端去世後子孫無力承擔園林修繕和管理的支出,於是出售給張肇林。到乾隆年間,當地一些富商士紳集資購下豫園,又花了二十餘年時間重建樓臺。不過城隍廟東已經有了東園,所以豫園的地理位置便西移了,與東園相對應,更名「西園」。

道光年間第一次鴉片戰爭爆發,英國軍隊強佔豫園。鹹豐年間,上海小刀會在上海發動起義,失敗後清兵在城內燒殺搶掠,豫園被嚴重破壞,許多精美的建築都被付之一炬。太平軍進軍上海後,清政府與英法聯軍把城隍廟和豫園作為駐紮外兵的場所,在園中建造西式兵房。光緒初年,豫園被上海的米業、糖業、佈業等工商業所劃分,建成公所。一代名園被折騰得面目全非,滿目瘡痍。

新中國成立後,豫園進行了大規模的修繕,與老城隍廟、豫園商城相連,佔地面積三十畝左右。歷時五年,修繕建設四十餘處古建築,於一九六一年對外開放。

正門進去是三穗堂,建於清乾隆年間,原來是樂壽堂,在清朝初期曾經被徵為上海縣衙的辦公地,是官府慶典和宣講聖諭的地方,也是地方上文人士紳聚會活動的場所,改建西園時重築為三穗堂。

往後走是建於同治年間的仰山堂,上層是卷雨樓,取自王勃《滕王閣》裡的詩句「珠簾暮卷西山雨」。堂後面有迴廊、曲贊臨池,隔池可以看到前方的大假山。遊廊前有一對元代鐵獅,左雌右雄,鑄造於大元國至元廿七年歲次庚寅十月廿八日。

過池就是大假山,它是用浙江武康黃石建造的,這是明代著名疊山家張南陽僅存於世的作品,高約十四米,潘允端在《豫園記》裡對這座假山曾經有相當高的評價。

萃秀堂建於乾隆年間,歷經十年才建成,隱於大假山北麓,北倚高墻,前臨峭壁,周圍有很多古木。東墻外的船廳是江南園林常見的建築,這是後來增建的。

魚樂榭很精緻,橫跨溪流,臨水而建,隔水花墻上有漏窗,墻下有半洞門,水就從洞門流去。旁邊有一架紫藤,據說已經有三百多年歷史了。

復廊的建築也很有特點,一垛墻把廊分成兩邊,都可以行走。墻上的漏窗很精緻,從漏窗裡看景,就是一幅幅的圖畫小品。廊西連接一個方亭,匾額題的是“會心不遠”,聽著就很優雅。

往前走是龍墻,龍頭用泥塑成,龍身則以瓦片製作鱗片。這段龍墻被稱為穿雲龍墻,因為豫園還有幾段龍墻。

點春堂建於清朝道光初年,面闊五間,是福建花糖業商人建築作公所之用,俗稱「花糖公疊」。小刀會起義的時候,這裡就是起義軍的城北指揮部,當時討左元帥陳阿林就在這間辦公。樑柱上的花紋飾以金箔,顯得很富麗。堂中掛著的《觀劍圖》是晚清畫家任伯年的國畫作品,兩側的對聯由著名書法家沈尹默書寫。

東南角有一座假山,山上建有雙層樓閣,上層名快樓,下層稱延爽閣。從快樓下來,還有靜宜軒、聽鸝亭,轉過去還有和煦堂,周圍比較開敞。堂內陳列的家具都是用榕樹根製作的,有上百年的歷史。

出和煦堂往西,就是位於豫園中央的會景樓,三面環水,登樓可觀全園景物。九獅軒前面有個親水的平臺,到了夏天,可以憑欄賞荷。

積玉水廊南連會景樓,北達涵碧樓,臨著曲池。廊長百米,是江南古典園林中最長的一條水廊。積玉峰立於廊間,原來也是在園內的,不過好像不是在這地方,也是移建過來的。積玉水廊,也是因為積玉峰而得名。

過流覬亭就是得月樓,取的是“近水樓臺先得月”,建於乾隆年間,聽起來就是一處賞月的佳處。得月樓下是綺藻堂,簷下有木雕“壽”字,都是不同的字體,據說有一百個字,因此稱為“百壽圖”,不知道遊客有沒有閑心一一數過。

玉華堂是潘允端的書齋,匾額上的「玉華」兩字,是集明代書法家文徵明的墨跡而成。堂內擺放的家具,是明清時期的紅木家具。

玉玲瓏旁邊是藏書樓,又稱書畫樓、綠楊春榭,建於光緒年間,清末的時候這裡是有名的書畫市。任伯年、虛谷、吳昌碩、高邕、蒲作英、錢慧安等常在這裡聚會,展出作品,是海上畫派的發源地。解放後,上海著名書畫家沈尹默、吳湖帆、劉海粟、謝稚柳等多次到豫園書畫樓雅集。

涵碧樓是一座二層建築,樑枋上雕刻著花卉圖案和《西廂記》的故事圖案,又被稱為桂林雕花樓。聽濤閣與涵碧樓隔水相望,也是兩層建築。

環龍橋往南就是內園了,也是豫園的園中園,面積很小,只有兩畝的樣子,但亭臺樓閣、小橋流水、磚雕石峰一應俱全,佈局緊湊,精緻小巧。

內園的主要建築靜觀大廳也稱晴雪堂,面闊五間,進深三間,廳前有兩尊石獅子守門,廳裡有兩塊貼金的匾額。整體建築很富麗堂皇,顯得非常精美。周圍古木聳立,都是一、兩百年高齡的古樹。

觀濤樓東面的假山上是一座雙層亭閣,名聳翠亭,內置石桌石凳,裡面的題匾「靈木披芳」。

靜觀大廳東面是可以觀,這是一座小型的方廳,四周綠樹成蔭,炎炎夏日的時候,應該是個納涼的好去處。廳前有磚雕《郭子儀上壽圖》,旁邊是泥塑的龍墻,北接鳳凰亭,南連別有天。

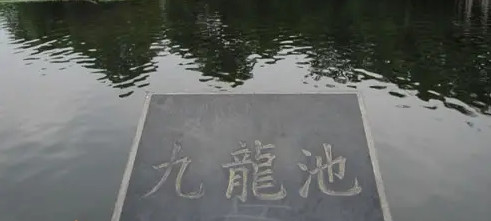

往東南是九龍池,東西兩壁隙間藏著四個石雕攏頭,水中有著龍頭的倒影,再加上池子本身就像龍身,加起來就是九條龍,因此被稱為九龍池。

沿路走到最南端,是一座建於清末的古戲臺,原來在閘北上海北錢業公所內,上世紀七十年代整體移建到了這裡。這座戲臺坐南朝北,戲臺7米見方,左右兩邊有欄桿,台柱高約2米,被稱為「江南第一古戲臺」。戲臺的正面有木雕,圖案的題材很豐富,除了獅子、鳳凰、雙龍戲珠這些寓意吉祥的圖案,還有很多戲文人物。

江南雪薄今無跡,雨浸冬聲怎奈何。

綠柳展眉傳燕語,紅梅蘊笑伴鶯歌。

——七絕