★旅遊地點:上海博物館之錢幣館

先秦時期是我國貨幣發生和發展的重要時期,新石器時代晚期就開始出現了起到物品交換媒介作用的原始貨幣,之後進入了原始貨幣、金屬稱量貨幣與鑄幣並用的時代。

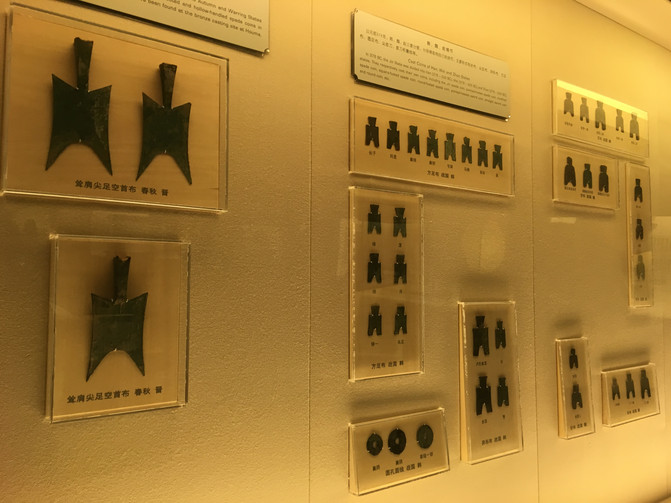

春秋的“武”斜肩弧足空首布,正面鑄銘文“武”,不知道是地名還是紀數或是其他含義,是模仿古代一種農具而設計的,有點像鏟子。

戰國時期韓國的一枚方足布形制較大,正面的銘文刻字實在不認得,即使受過大學教育,要是穿越到先秦,估計個頂個都是文盲。這枚錢幣豎著看,倒頗有些像是站著的人形。

魏國的「安邑半斤」圓肩方足布則比較小,可能是面額的緣故。奇氏方足布是魏國晚期的鑄幣,也是一枚小型幣,平首平肩,幣身比較薄。

趙國的「茲氏」尖足大布的雙足呈現比較尖的形態,「安陽」方足布平肩方足,這兩枚錢幣形制比較大。一般來說,大型布鑄行的時間更早一些,可能隨著戰爭頻仍,國力衰弱,到後期,大家的鑄幣就越來越省料了。

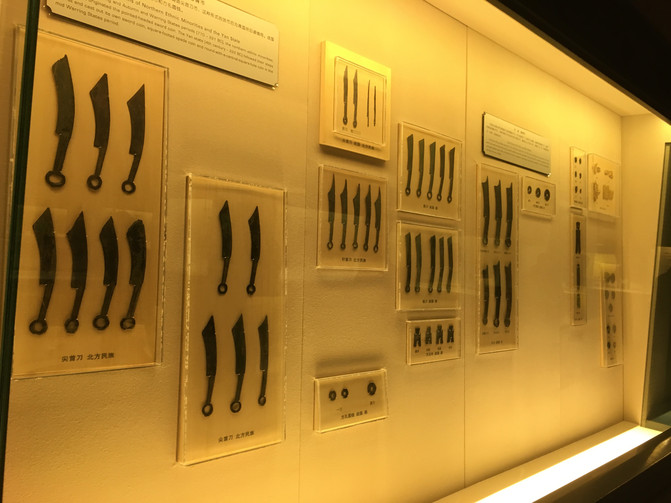

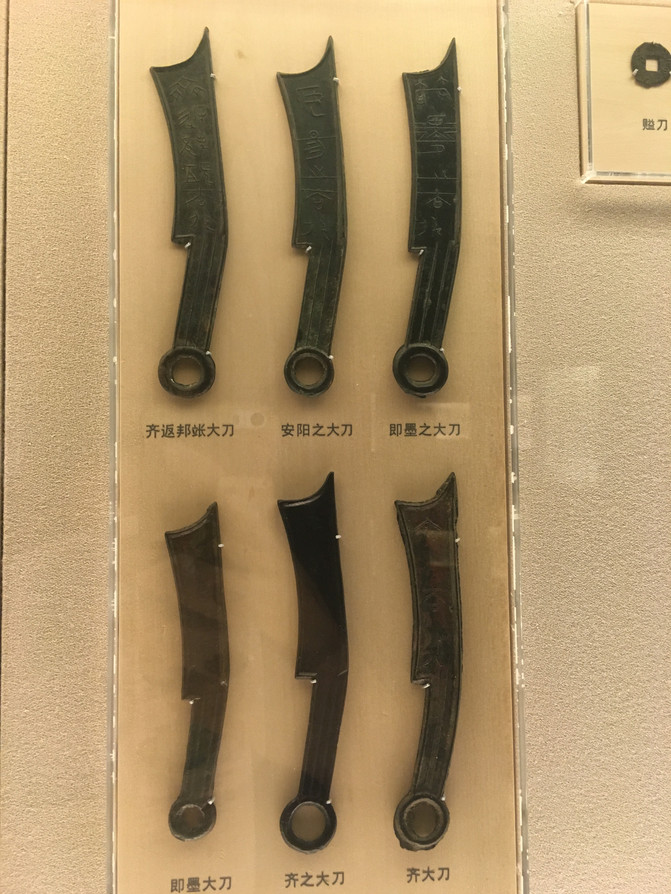

刀幣在春秋戰國時期比較常見,源自於工具刀,一般可以分為燕刀和齊刀兩大類,「齊大化」刀幣是齊國國力最強盛的時候鑄的。

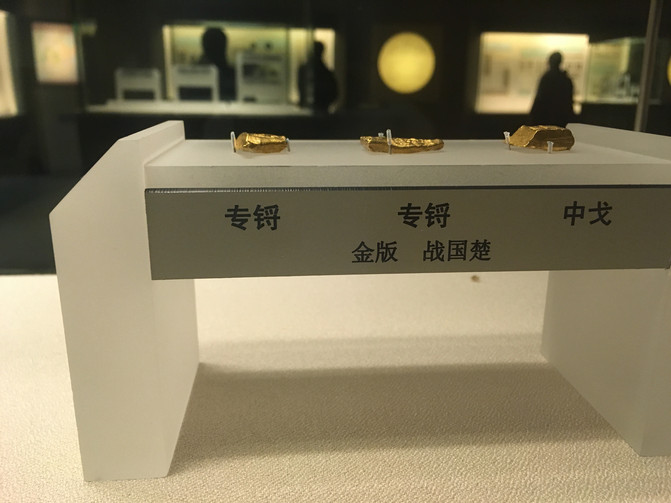

楚國盛產黃金,是戰國時期最早使用黃金貨幣的國家。楚國金版是稱量貨幣,沒有固定的形式。上面戳著印文字,俗稱“印文金”或“印子金”,當時流通的地區很文。稱量貨幣嘛,不會貶值,自然是硬通貨了。

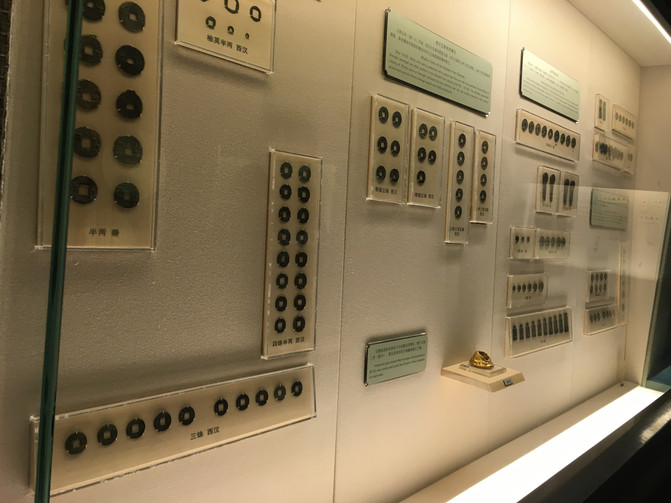

「半兩」是方孔圓錢,這跟我們常見的「孔方兄」樣子很像,是秦國主要的流通貨幣。鑄造不像後世那麼精緻,錢文篆書“半兩”,重十二銖,合半兩,因而得名。

西元前二二一年,「千古一帝」秦始皇一統天下,規定以黃金為上幣,「半兩」錢為下幣,作為全國流通的法定貨幣,從此中國金屬貨幣由各種形制統一成為了方孔圓錢這種基本形制,在此以後被固定下來一直沿用了兩千多年。

漢初繼續鑄行半兩錢,並使用黃金稱量貨幣。元∆五年,漢武帝進行第四次幣制改革,廢三銖、半兩,五銖錢成為兩漢時期主要流通的貨幣,一直沿用到隋末。

馬蹄金是西漢時期的稱量貨幣,在使用過程中仍然需要稱重,不過倒是有了固定的形態,正面呈圓形,內凹,中空,狀如馬蹄。不過黃金在漢代多用於帝王賞賜或禮物等上流社會的禮儀場合,作為貨幣的功能倒並不見得突出。

西漢末年,王莽托古改制,前後一共進行了四次貨幣制度改革,廢除了五銖錢,不過貨幣改制最終以失敗告終。 「一刀平五千」是第一次貨幣改製的產物,俗稱“金錯刀”,一枚這種錢幣相當於五千枚五銖錢。

到了東漢時期,漢光武帝劉秀復鑄五銖錢。不過,後來似乎又盛行了復古潮。可能與當時的經濟水準有關,實物經濟抬頭,貨幣經濟自然就衰退了。

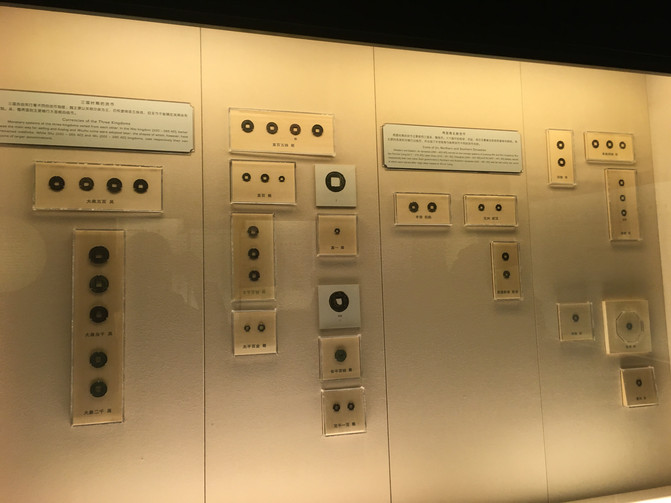

三國兩晉南北朝時期處於分裂與動蕩的環境,政治上政權更迭頻繁,經濟上沒有形成統一的交易市場,實物交換成為商品經濟生活中的主要方式,傾向鑄造與流通不暢。隋朝完成統一,貨幣制度也得到了統一。

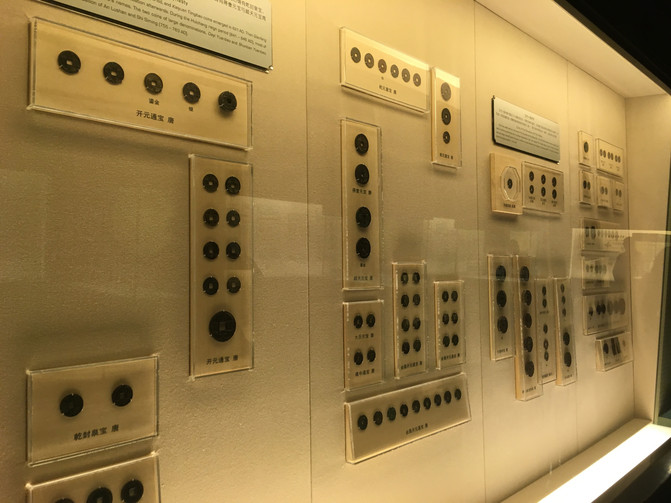

唐代是中國貨幣制度發生重大變革的朝代,從武德四年開始,廢除以重量單位作為貨幣名稱和貨幣單位的銖兩貨幣體系,開創以“通寶”“重寶”等貨幣名稱,以「文」為貨幣單位的寶文錢制。

「開元通寶」在錢幣史上名氣可不小,錢文是唐初大書法家歐陽詢製詞及書寫的,字體在篆隸之間。開元通寶是唐代主要的流通貨幣,影響了後世一千餘年。貨幣單位由銖改為文、兩,是後世貨幣十進制衡法的開端。

五代十國時期政權割據,經濟再度分裂,錢制不一,實物交換再次風行,貨幣經濟又衰敗了。 「永隆通寶」是十國閩國的鑄幣,其鑄行時間很短,有銅、鐵、鉛三種,其中最罕見的是鉛幣。 「保大元寶」是十國的南唐鑄幣,背面有外廊,穿上有「天」字。

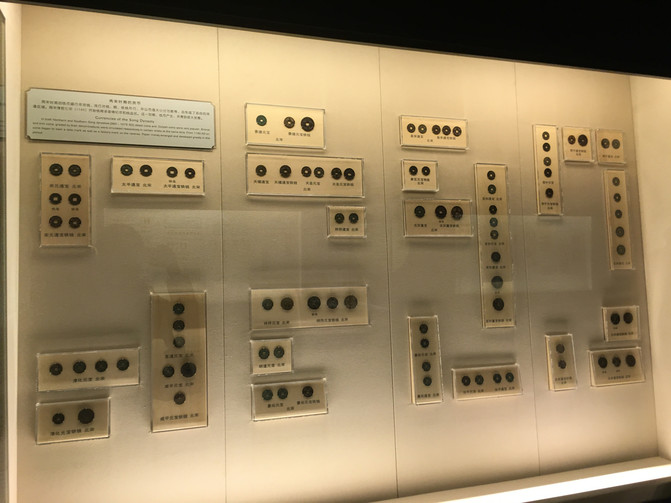

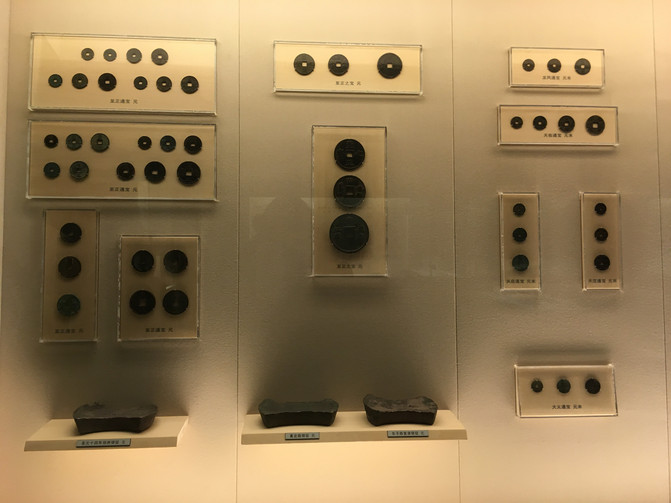

兩宋時期是傾向經濟恢復與發展的重要時期,但當時宋朝並沒有完成真正的國家統一,西方和北方還有遼、西夏、金等政權,各個政權實行不同的貨幣制度,鑄造不同年號的銅、鐵錢。

宋朝的錢幣還是沿襲了方孔圓錢的形制,只是加上各種年號,稱通寶、元寶、萬歲等。像是應運元寶、紹聖元寶、紹熙通寶、紹定萬歲等。還有一種金制小錢,像幹道元寶,其實不是金元寶的形狀,還是方孔圓錢的形態,是皇室貴族作賞賜和贈與用的,不是流通貨幣。

北宋時,作為信用貨幣的紙幣「交子」出現,在兩宋時期廣泛使用。 「臨安府行用錢牌」是政府應對濫發南宋會子而導致的通貨膨脹而發行的錢牌,與會子並行,僅充通於臨安府境內,算是一種地方性的代幣。錢牌有銅和鉛兩種,面值有兩百文、三百文、五百文三種面值。

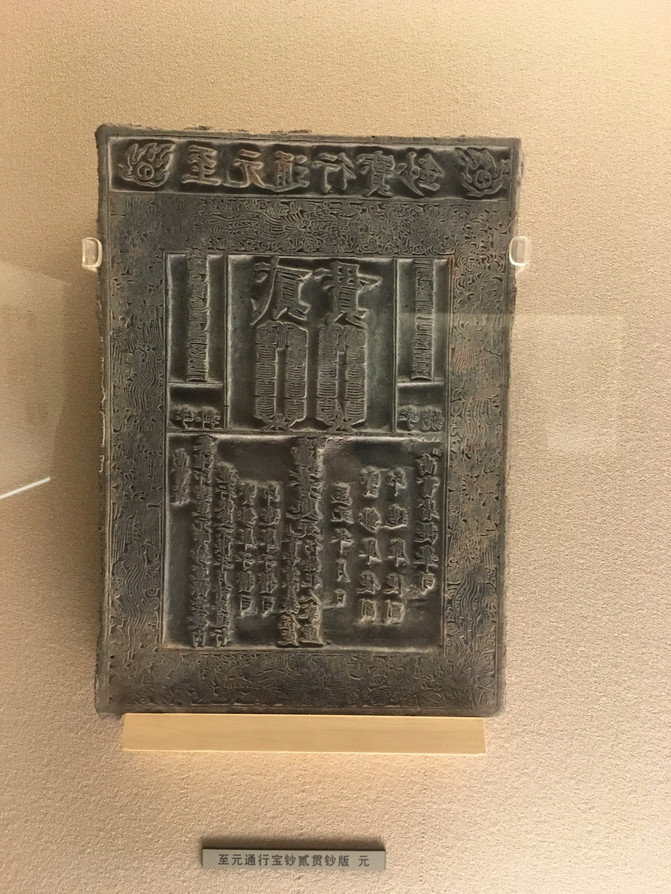

金代也發行紙幣,而且是先紙布後銅錢的。館藏有一件「貞祐寶券」五貫鈔版,青銅質地,保存完整。這塊鈔版很大,不僅有面值「五貫」的字樣,還有很多內容。

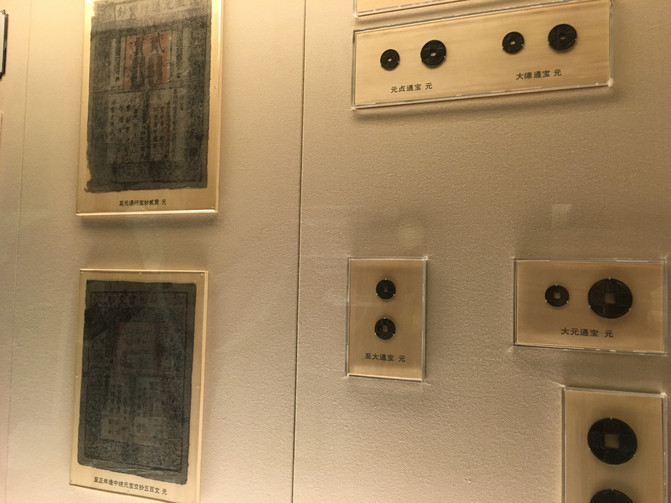

元代主要印行紙幣,少有銅錢鑄造,也鑄銀錠,和南宋、金代形制相近,但內容不同。我國貨幣史上,銀錠正式稱為“元寶”,就是始於元代。

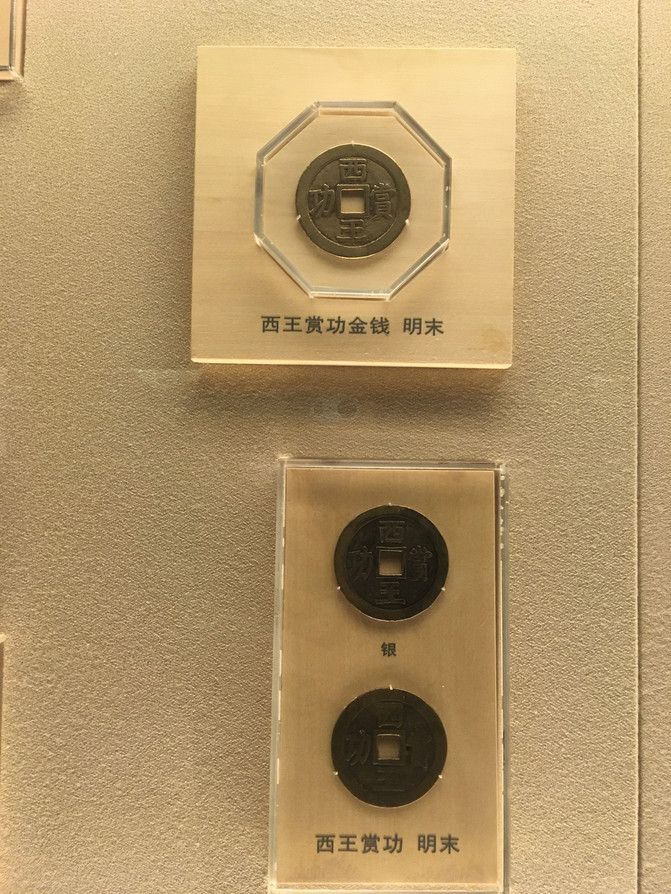

明代初期鑄造銅錢,後來主要推行紙幣。中期後紙幣制度崩潰,又開始行用銅錢。這一時期白作為貨幣流通逐漸廣泛。元末、明末的農民起義建立的政權,也鑄有幣值不等的錢幣,不過推行不廣。

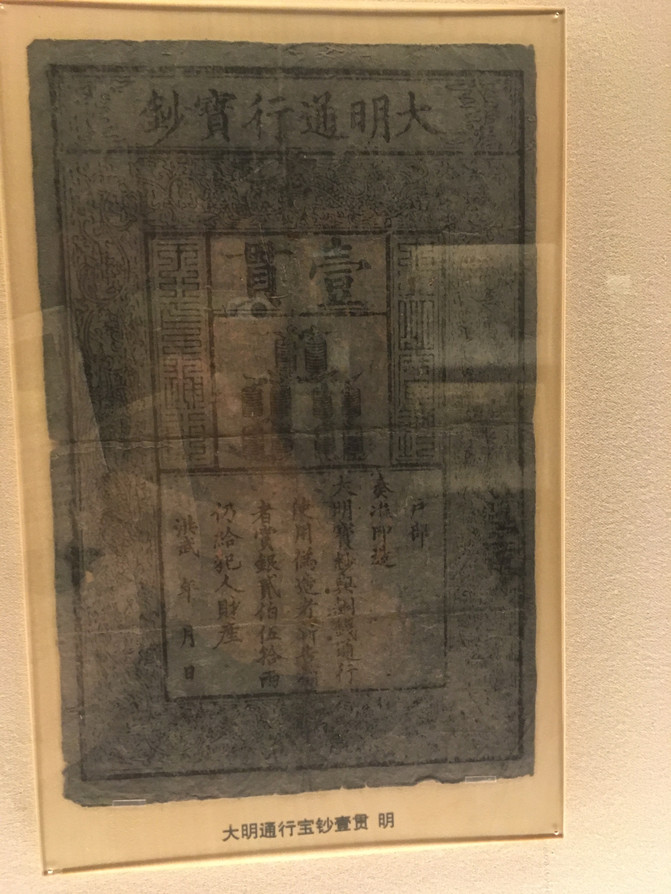

「永樂通寶」存世極少,這是明成祖朱棣即位後開鑄的,主要用於對外貿易和賞賜。當時政府禁止用銀,大量發行寶鈔,導致寶鈔很快貶值,正德年間不再正式發行,嘉靖元年就停用了。大明通行寶鈔分為六種,一貫、五百文、四百文、三百文、二百文、一百文,與銅錢同時流通。

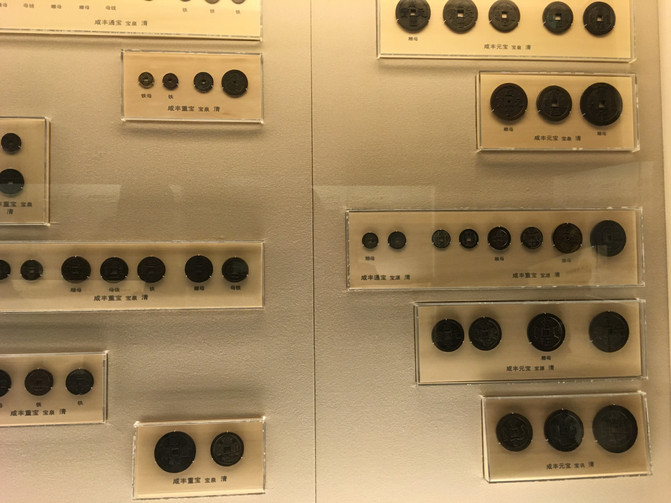

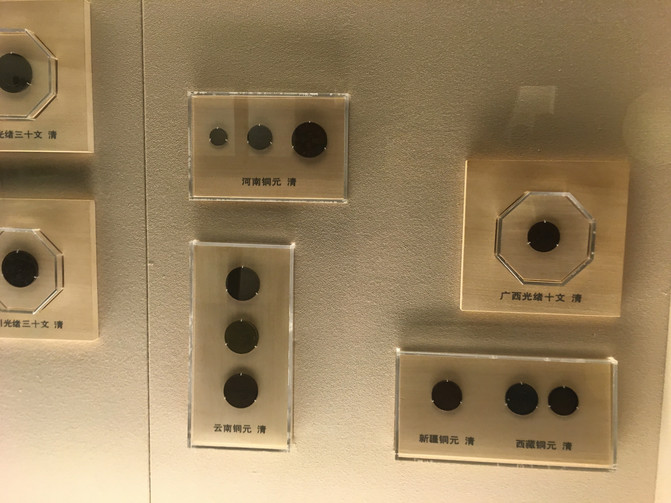

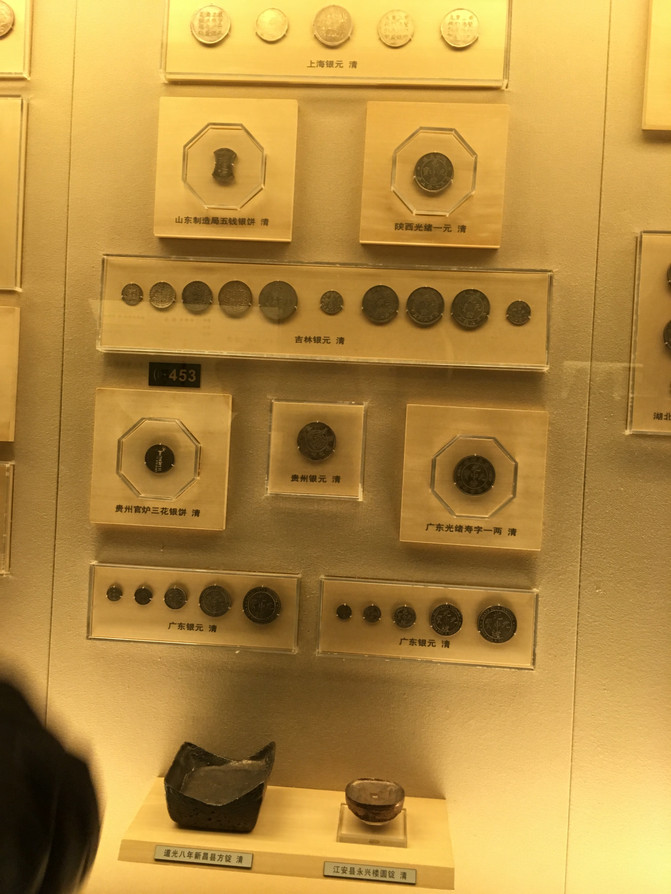

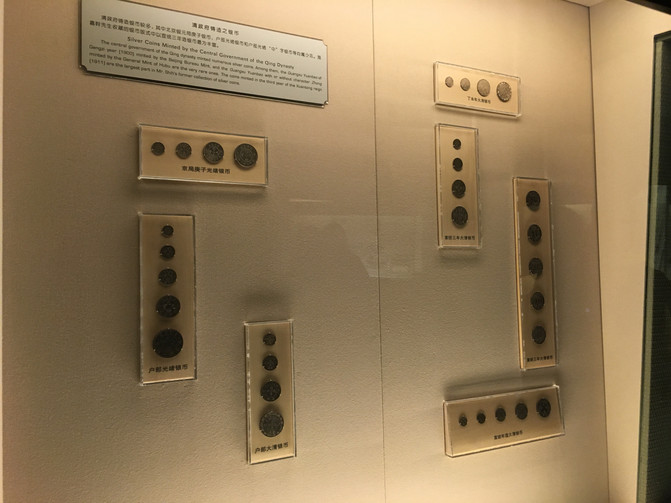

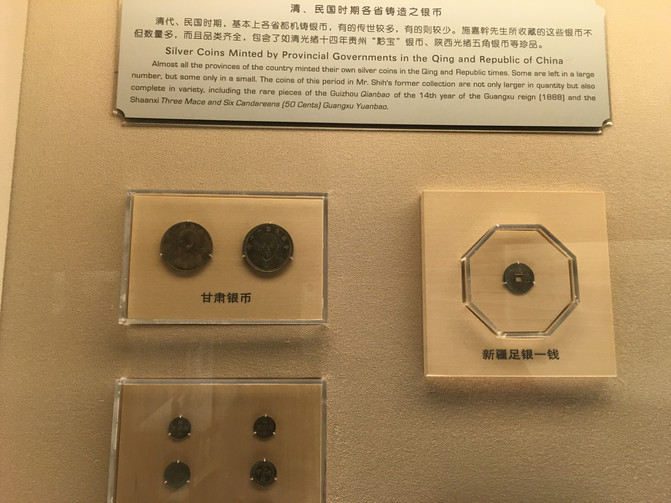

清代方孔銅錢繼續鑄行,白銀使用銀兩制度。光緒年間開始機制銀元和銅,中央及地方都發行紙幣。十九世紀中葉後,全球各主要國家紛紛採用金本位制,光緒年間開始鑄造大清金幣,有丙午及丁未兩種紀年。因為是試鑄,沒有正式發行流通,這兩種金幣存世極少。

大清寶鈔面額有五百文、一千文、一千五百文、二千文、五千文、十千文、五十千文和百千文八種,形制與大明寶鈔類似,與戶部官票並行。

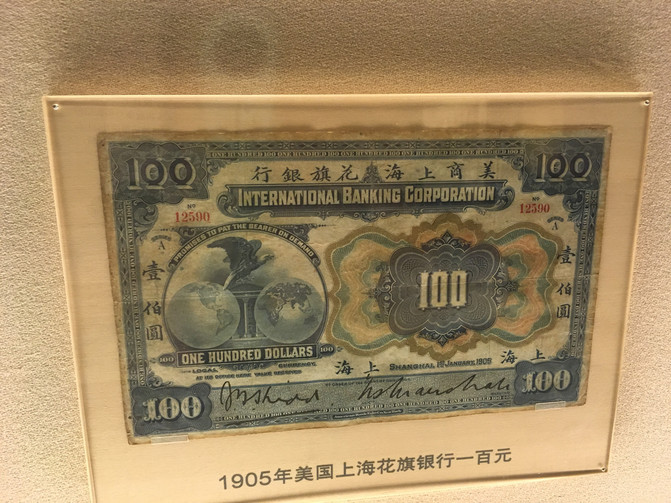

旁邊還有一個小室是施氏舊藏錢幣專室,這應該是其個人收藏,以清代和民國時期的錢幣為主,也收藏了世界各國的錢幣。像安息王朝弗拉特斯五世與穆薩女皇銀幣,錢幣的正反面分別是國王與皇后。

杜維善、譚端言舊藏絲路古幣專室則以絲綢之路上的各種錢幣為主,也讓我們了解了絲路上的國家,其中貴霜王朝的錢幣也展示了很多,還有成吉思汗金幣,正面的文字很長:「汗中之汗、最偉大、最公正、成吉思汗」。