★旅遊地點:上海博物館之玉器館

玉器和瓷器都是很精緻的東西,看著它們總覺得那就是一種享受。尤其是博物館的玉器,不僅是一件藝術珍品,還承載著一段漫長的歷史。

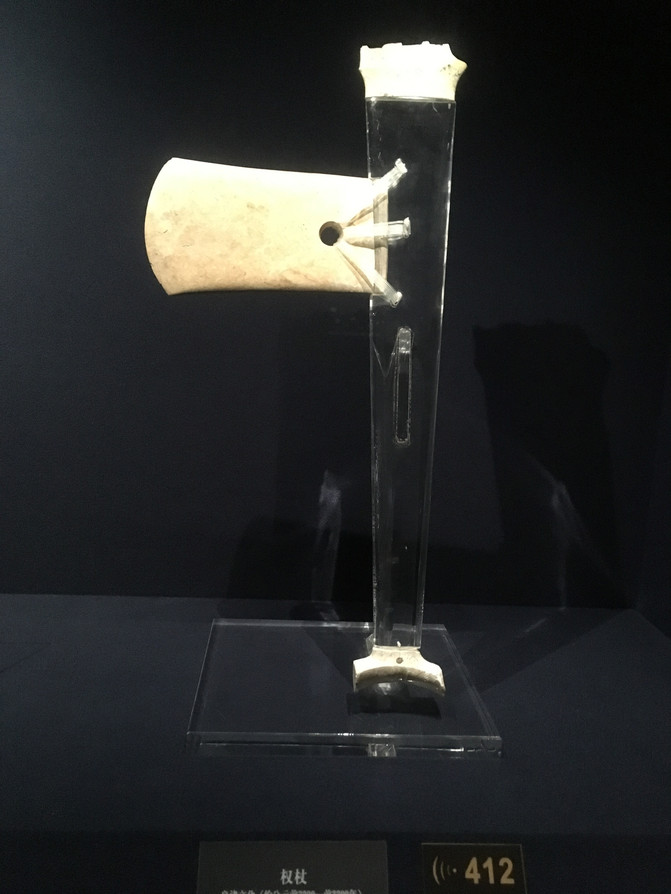

公元前六千年至公元前二千年,是新石器時代,那時候的先民已經能夠製作各種玉禮器和玉飾件,這些玉製品往往帶著各自的區域特徵,例如遼河流域紅山文化以動物形及幾何形器物,太湖流域良渚文化的玉璧、玉琮、玉斧,黃河流域龍山文化的玉璋、玉刀等,都極具代表性。製作玉器需要一批在氏族內脫離一般勞動的高技藝專業生產者,這些精緻的玉器都是由氏族首領或巫師們佔有。

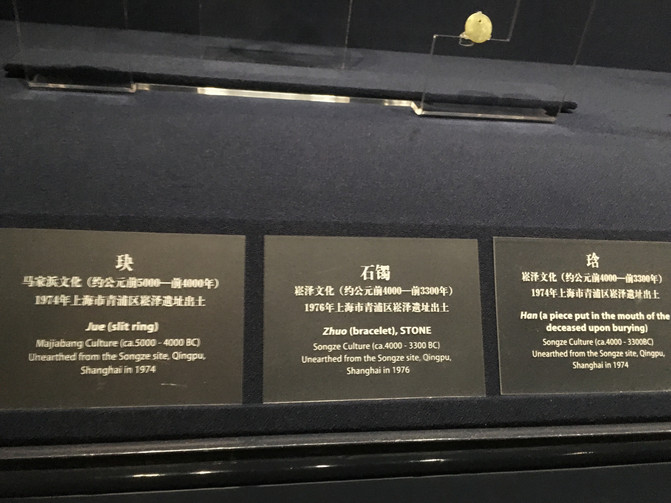

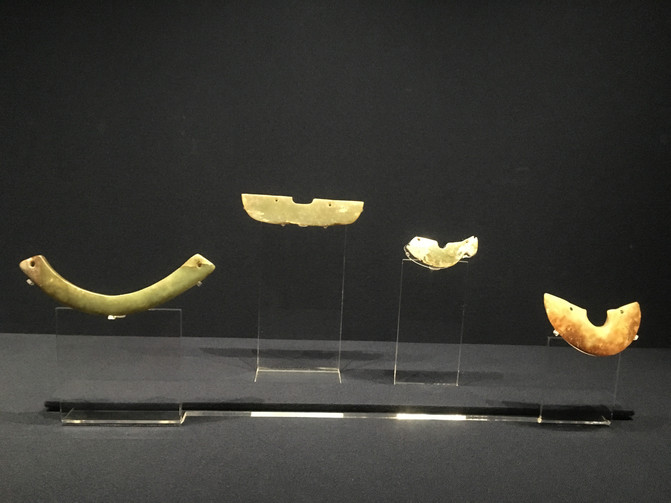

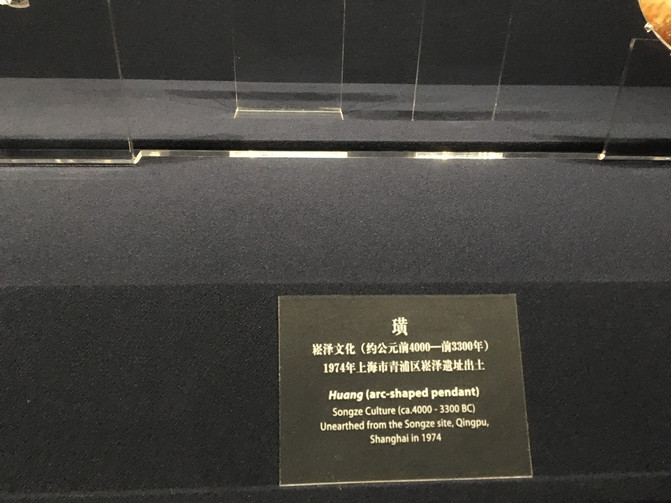

馬家化文化、崧澤文化的璣、石鐲、璜等,雖然造型簡單,做工遠不如後代的玉器來得精緻,但看著也挺大方。就新石器時代的那些工具而言,能做出這樣的成品,已經讓人覺得驚異了。

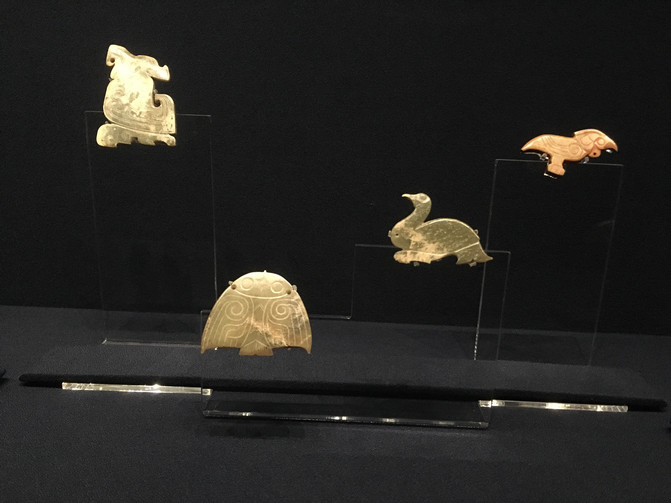

石家河文化的鷹攫人首佩呈黃色,大部分有赭褐沁色,透雕兩隻方向相背的鷹,上面的一隻比較小,踏在下面那隻比較大的鷹背上。大鷹口中還銜著件東西,垂著雙翼,爪子抓著一個人頭。鷹的雙目、羽翅、身體和人的五官,以剔地陽文線條表現。

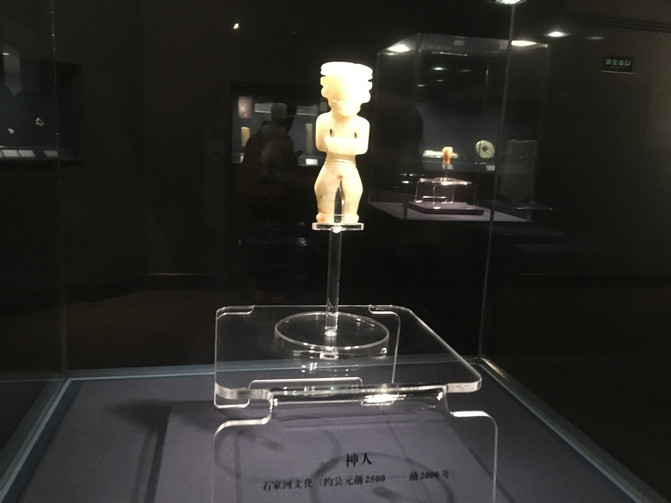

神人屬於圓雕,玉質黃綠,保存完整。神人頭戴平圓形冠,方臉,梭形眼,寬鼻闊嘴,雙手在胸前相交,雙腿微曲。頭頂至雙腿間有一個穿孔,這是古代巫師正在做法時的形象。史前玉人形象全身像很少見,這位神人曾經一度作為上海博物館的標志圖案。

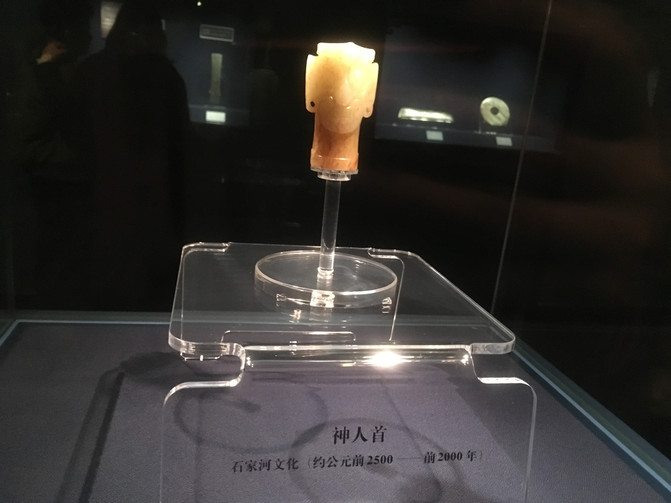

神人首玉質細膩,很瑩潤的樣子。五官刻得很清晰,不過沁了血色,頭頂部的玉色倒是很晶瑩。

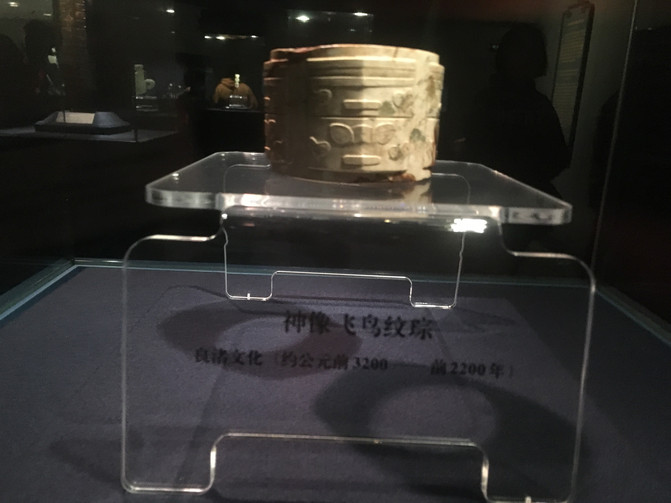

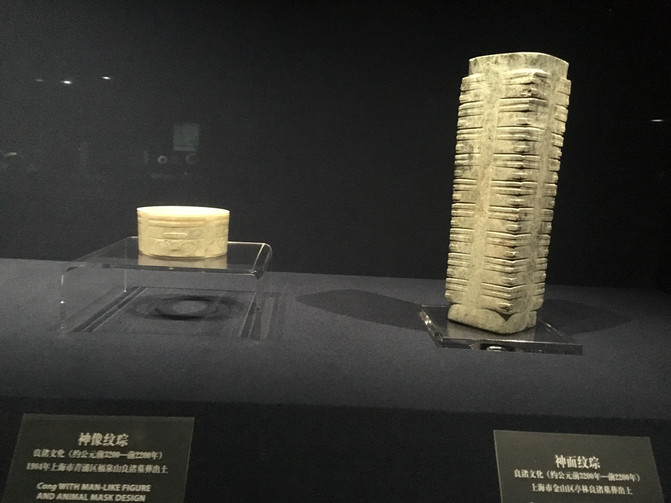

良渚文化的神像飛鳥紋琮是一件內圓外方的簡型玉器,可能是古人用來祭祀用的禮器,這件玉琮是良渚文化玉琮中比較精美的,玉質純凈,呈青綠色,分為兩節,以淺浮雕刻一組神人獸面紋,兩側各飾飛鳥,這也是良渚文化最具特色的紋飾。

神面紋琮也是良渚文化的,玉色比較深,特別的是這件紋琮很高,高達39.3厘米,全器有十五節,每節以四角為中線,刻有對應的兩個圓圈和長短相間的陽線,是像徵性的獸面紋圖案。玉琮上端射口部位有一對陰線刻的展開翅膀,是簡化的飛翔鳥紋,在良渚玉渚裡比較罕見。

鳥璧紋中央有穿孔,扁平狀圓形玉器,是我國傳統的玉禮器之一。良渚文化的玉璧通常直徑較大,大多素面無文,這一件玉璧上刻著小鳥站在祭壇上,在同類玉器中還是比較少見的。這件玉璧據說和美國弗利爾博物館所藏的玉璧很像,有這種紋樣的同類玉器很罕見。

良渚文化還有幾件玉琮,款式簡潔大方,玉質看著都不錯,像神像紋玉琮,沁了血色;神像紋琮大概兩節,比一般的玉琮要厚實些。

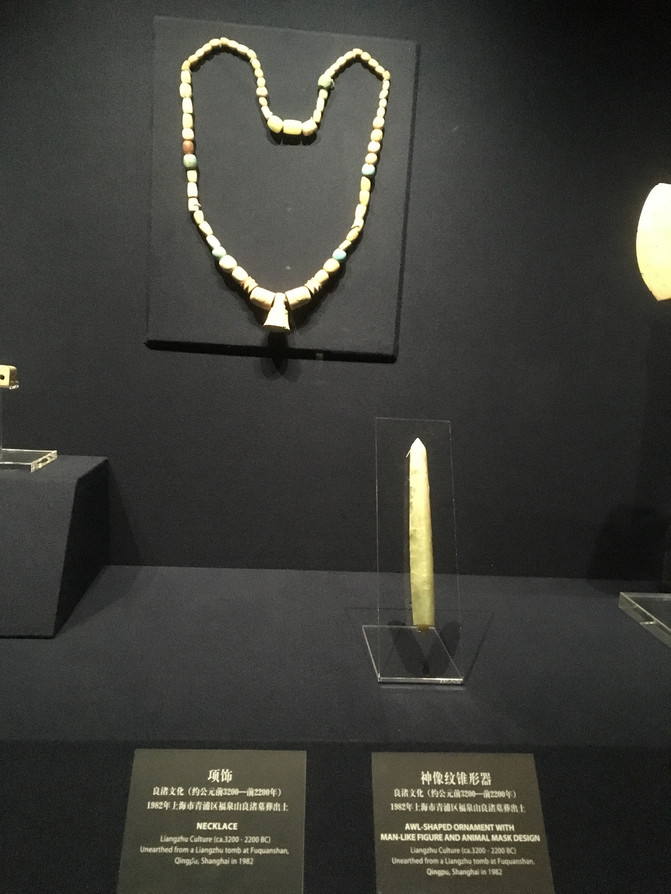

項鍊是玉質的珠串,可能還鑲了其他石頭,顏色搭配很素雅,又稍有變化。珠子不像後世那樣圓潤,可能當時的工具難以打磨得很細膩,還露出稜角。旁邊還有一件神像紋錐形器,看起來不太像裝飾品,倒有點像工具。但是玉器做工具,似乎有點軟…

紅山文化的龍有點象形的意思,可能當時的龍形還沒有像後世那樣精緻。身頸下有一個穿孔,看起來像是掛飾。

齊家文化的四孔刀是因為刀身上有四個孔而得名,但是這四個圓孔並不是均勻分佈,不知道做什麼用的。齊家文化存在於西元前2100-前1600年以甘肅為中心的新石器時代晚期文化,已進入銅石並用階段,是分佈在河西走廊地區的一支重要的早期青銅時代的考古學文化。

春秋戰國是玉器發展的轉變期,新內容的玉器品種不斷被創造出來,飾玉替代禮玉成為主流,由多種玉器共同組合成的佩飾盛行,玉帶和劍上的玉飾也出現了,流行各種龍形紋樣,雕琢更加精巧。

夏、商、西周進入文明全盛時期,統治者建立了用玉制度,產生了系列化的玉禮器,同時玉飾件也有了發展,形態以動物和想像中的神物比較多,有時候也與人物組織成紋樣。當時“君子佩玉”,成為一種風尚。

夏商的圭玉質不大相同,也或者是因為沁色的關系。圭是古代帝王諸侯在舉行典禮的時候拿的一種玉器,下方有穿孔,但是看那大小,似乎也不像是用繩子穿起來的,倒不知道做什麼了。

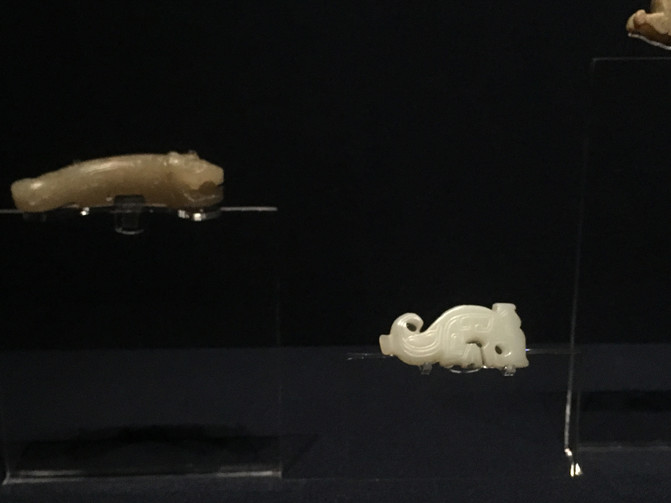

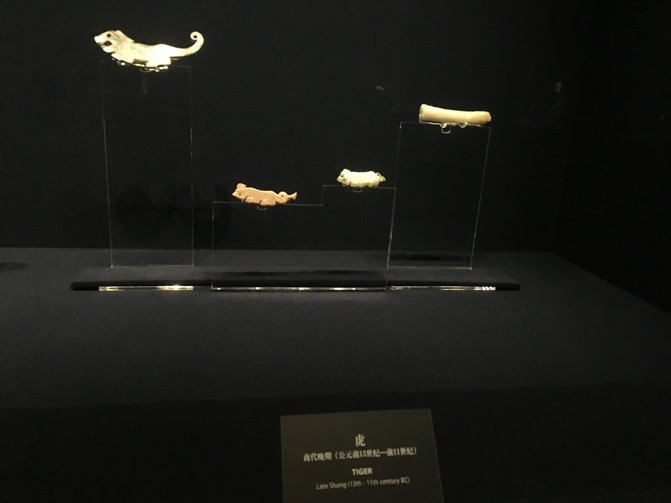

商代晚期的虎是片雕,紋樣採用雙鉤的方法,以兩條平行陰線進行刻劃裝飾,看著很萌。玉虎的眼睛有圓孔,可以穿繩穿戴。

鳥也是商代晚器的玉器,通體以雙陰線刻手法勾勒,身體部分以捲雲紋組成翎紋。嘴巴有孔,可以穿繩佩戴,看來這些片雕都是飾物,不知道是掛在胸前的還是掛在腰帶上的。

商代晚期的獸面紋戚因為沁色,呈現出了紅褐色,其實也挺好看,只是顯得不那麼瑩潤。正面凸雕饕餮紋,鼻兩側各有一穿孔。

商代的青銅器已經相當成熟,有一件戈居然嵌著綠松石,看著很華麗的樣子,想來使用它的人非富即貴,有著相當高的政治地位。

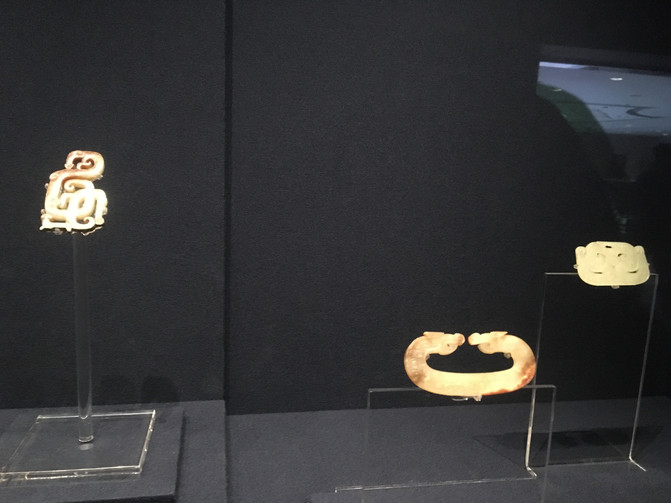

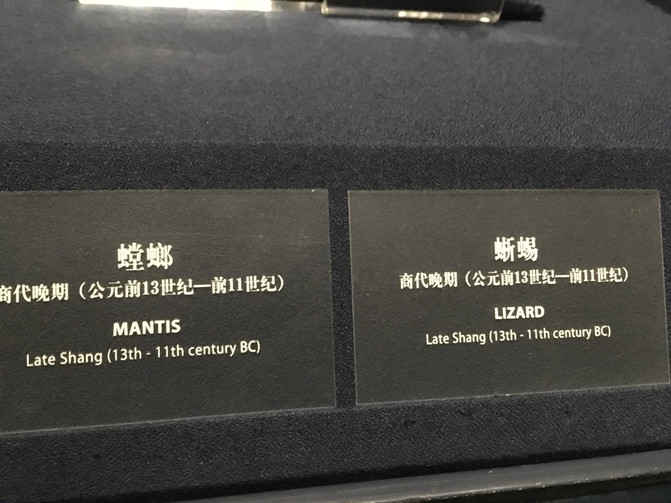

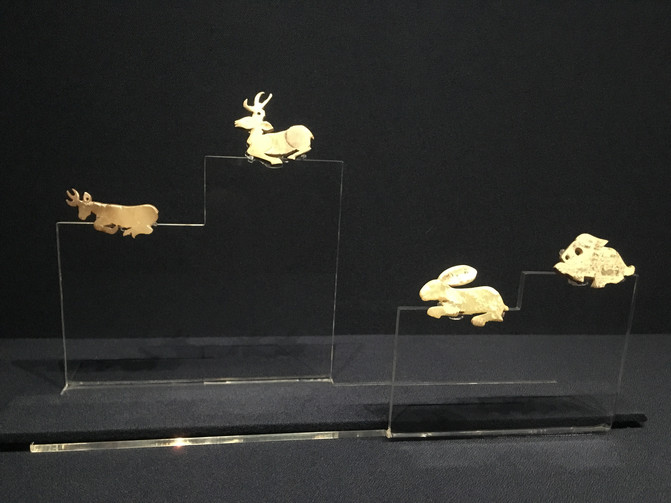

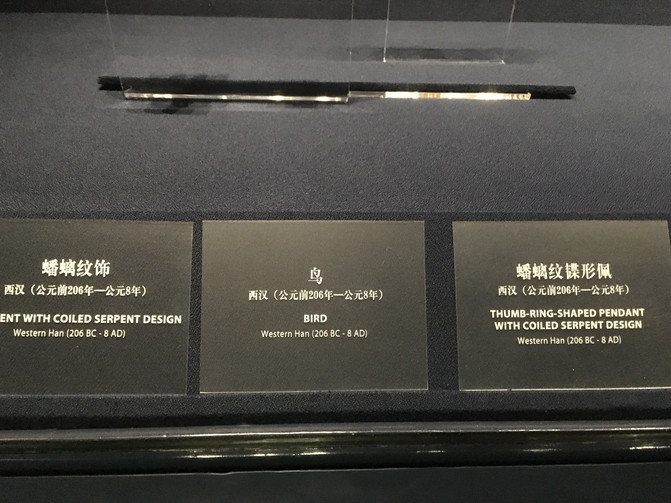

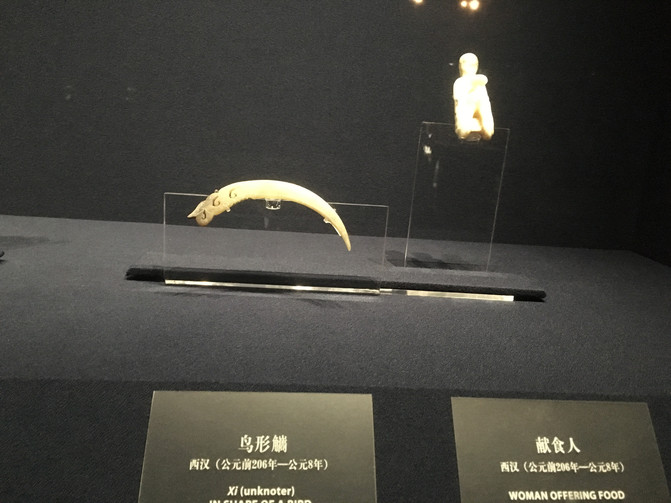

不過我們最喜歡的還是商代晚期的一些動物造型,每一件都雕琢得很形象,雖不說栩栩如生,也是相當有趣的。題材相當廣泛,不僅有常見的動物,居然還有螳螂和蜥蜴之類不常見的品種。

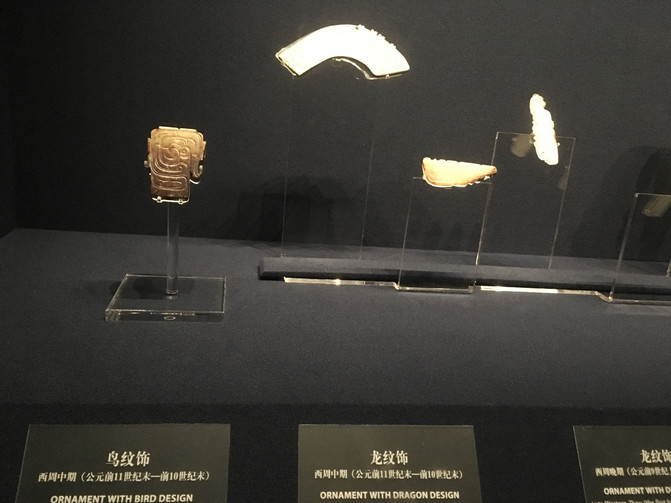

西周的鳳龍紋飾是青玉質,局部因沁蝕呈雞骨白色。鳳鳥羽冠勾喙,翅翼高卷,採用粗細雙陰線並作斜切面的手法,是西周中晚期比較典型的玉器。龍鳳復合紋樣在西周出現,可能與「鳳鳴歧山」的周始祖肇興的傳說有關,是一種吉祥的寓意。

西周晚期的一件獸面鳥身飾,不知道是用在哪裡的飾物,看著不像是掛件,這種形像不知道有什麼象徵意義,或者與當時的神話傳說有關。

西周有很多龍紋飾和鳥紋飾,龍和鳥應該與當時的信仰有關,也許是某些部落的圖騰。這些飾物倒並非像今天的項鏈,而是用在腰帶上或是劍柄上的。

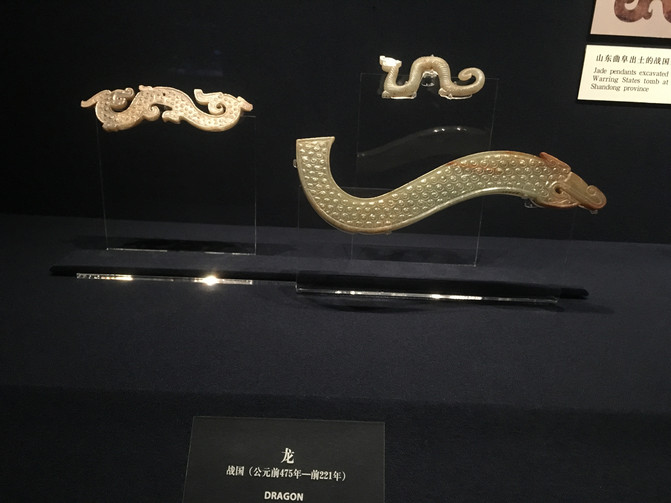

春秋早期的龍紋玦採用陰刻手法,在缺口的兩端對稱琢制雙龍首,共用一身,形成了雙龍一身的形象,很特別。不過在春秋戰國時期,龍紋玦比較多,造型更是千姿百態,有一首雙身的,有雙首一身的,還有三龍糾結的。

戰國的玉龍,是龍形的玉器,玉質青綠,局部受沁,扁平體,兩面的紋飾相同。橄欖形眼,張口露齒,軀體作C字,尾部外折,通體飾以纖細密集的「人」字形紋。龍的頸部至腹部,有一個直穿孔供佩系。

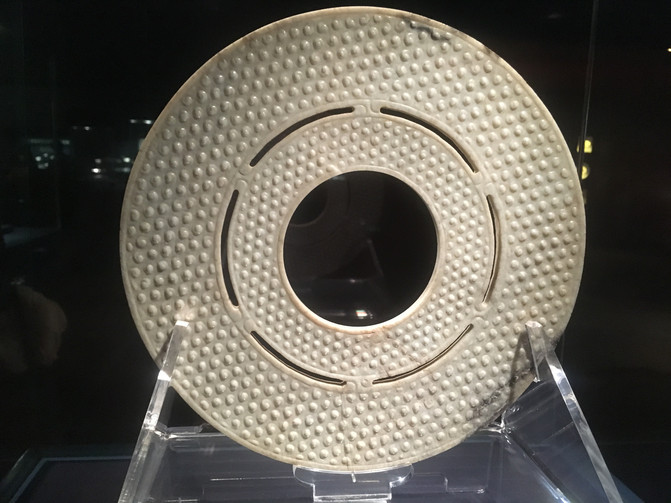

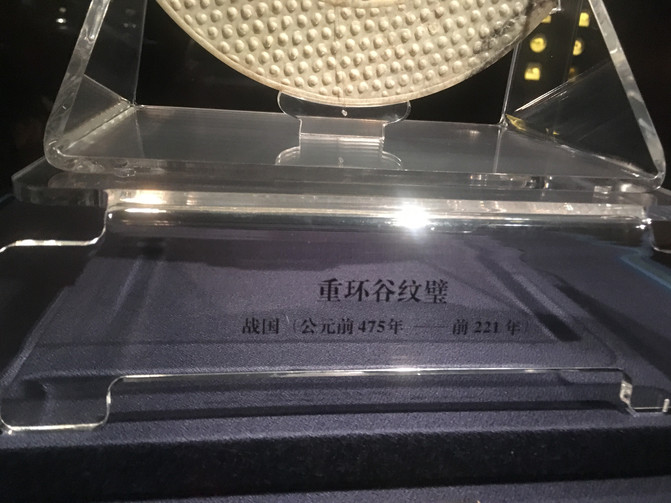

戰國的玉璧形制比較大,側邊有陰刻字樣,據說這是“二十五”,可能這種玉器當時是批量生產的。有一塊獸面谷紋璧不僅大,而且圖案豐富,幾乎佈滿了整塊玉璧。不過因為玉璧是平放的,所以不知道反面有沒有圖案。

重環谷紋璧居然有兩個環組成的,中間只有六個點相連。外璧較粗較大,內璧則小得多,這樣的形式也挺特別的。

戰國的龍鳳紋劍璏是青白玉質地,以淺浮雕手法琢制,間以淺細陰線,裝飾圖案比較復雜,有獸面、鳳鳥、虎、蛇等,琢工奇巧,是目前所見同類器物中比較精美的一件,可能劍的主人身分比較顯赫。劍璏是古代劍鞘上的裝飾之一,可以繫在腰帶上,把劍固定在腰間。不過玉劍殺傷力有限,估計還是裝飾作用更大一點。

羊脂凝露清寒意,璧映晴光滴畫屏。

良渚紋琮佳絕處,春秋幾度憶飄零。

——七絕