★旅遊地點:上海博物館之歷代書法館

從陶瓷館出來,我們緊接著就去了書法館。說實在的,對於書法,我們都是門外漢。再加上還想去看我喜歡的玉器館,於是便決定先去打個卡,留待下次再感受一下書法的薰陶。

商代的甲文是迄今發現契刻在骨和甲上的最早文字,金文是鑄造在青銅禮器上的文字,東週出現了寫在竹簡或木犛上的簡書,刻在印章上的璽印文字、鑄在刀幣或布幣上的刀布文字等。秦始皇一統天下後,一大功績就是統一文字,也就是小篆。

博物館展出了一塊商代晚期的卜辭,整塊甲骨基本保存完整,刻辭沒有缺漏,是整套卜骨中的第一塊。筆畫細而有力,字心處留白較多。我們也就能看看筆劃而已,字……那是一個都不認得的,連猜帶蒙估計大多數也是猜錯的。

隸書萌芽於戰國末年,行於秦漢,西漢時開始盛行。最能反映隸書藝術成就的是東漢碑刻。東漢的熹平石經殘石(拓本)主要內容是《周易》中的名篇,正反共存四百三十字,文字清晰,點劃分明,是現存殘石中較大的一塊了。據說這塊石是經由蔡邕書寫,字體是隸書。完整的熹平石經原來有四十六塊,不過現在已經只有殘石了。

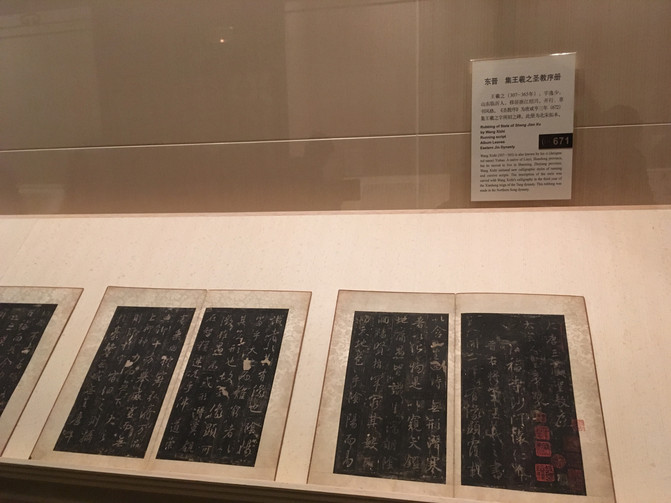

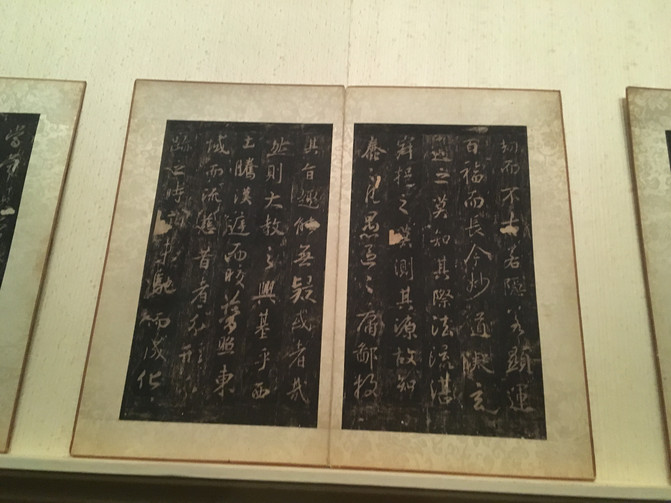

晉唐的書法有了極大的發展。西漢末年草書初萌,草書由草寫隸書演變而成,它的出現,促使了行書、楷書體迅速發展。晉朝的名家,當數王羲之、王獻之父子倆,可以說他們就是完成隸書轉變為草書的代表人物。集王羲之聖教序冊是北宋的拓本,是唐鹹亨三年集王羲之的字刻成的碑。

楷書由隸書衍化而成,直到現在我們常用的手寫體,也是以楷書為基礎的。隋代書法以參雜變化和略帶草隸筆意的楷書為特點,唐初書法以擅長楷書著稱,當時也是名家迭出,例如歐陽詢、虞世南、襤褸、薛稷。顏真卿的楷書入古出新,自成一家。草書在唐朝發展為狂草,代表人物有張旭、懷素。

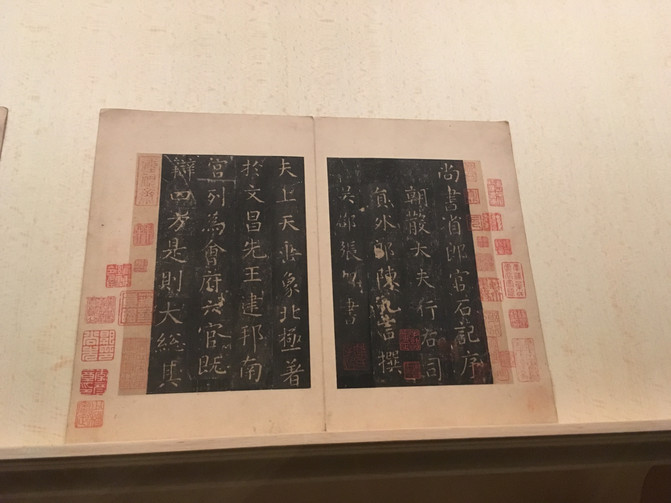

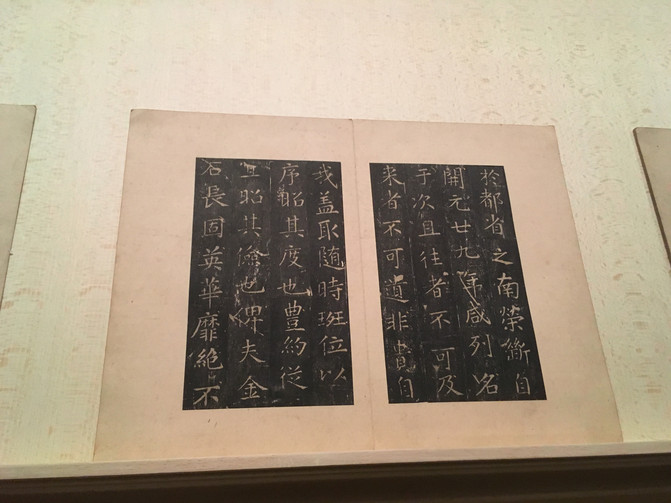

《郎官石記碑冊》全名為《尚書省郎官石記序》,是張旭比較罕見的楷書作品,是宋代的拓本。

北宋初期延續了唐代書風,中晚期則重在表現主觀意趣,代表人物是宋四家:蘇軾、黃庭堅、米芾、蔡襄,均以行書見長,他們共同開啟了宋朝“尚意”的書風。宋徽宗趙佶當皇帝不行,但一手瘦金體也讓他在書壇留下了美名。南宋的書法似乎有點停滯的意思,沒有湧現出書法大家,最著名的就是張即之。

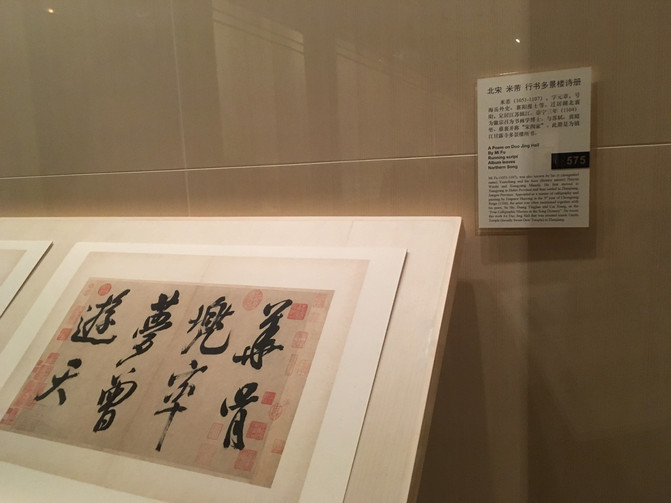

米芾《行書多景樓詩冊》是為鎮江甘露寺多景樓所書,現在北固山還有甘露寺的遺跡,不多景樓已經是完全新建的了。

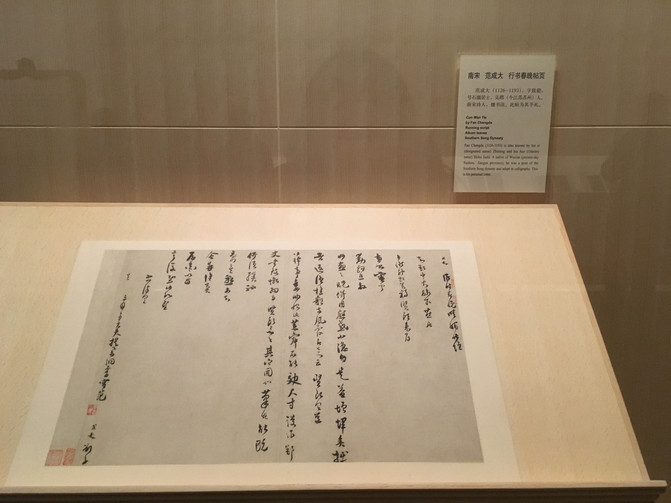

南宋範成大《行書春晚帖頁》是范成大的手札,只知道范成大是南宋著名的詩人,寫了好幾首《田園雜興》,卻不知道人家的書法也是絕。

元朝存續年代很短,但出現了一位書畫大家趙孟髟,承襲晉唐之風,以楷、行書著稱於世,創出了“趙體”,與歐陽詢、顏真卿、柳公權並稱“楷書四大家」。

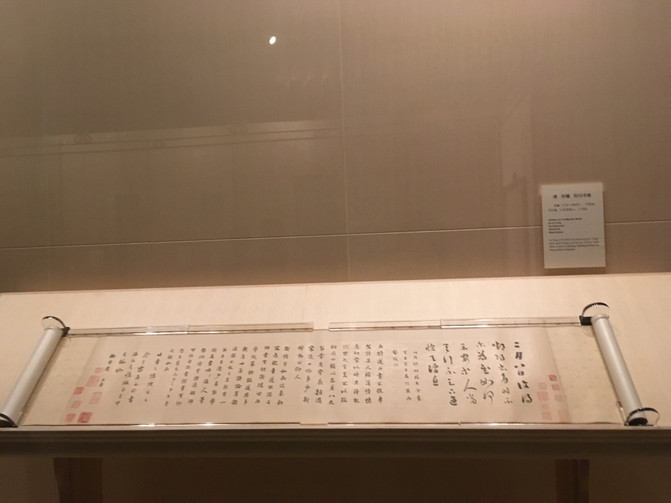

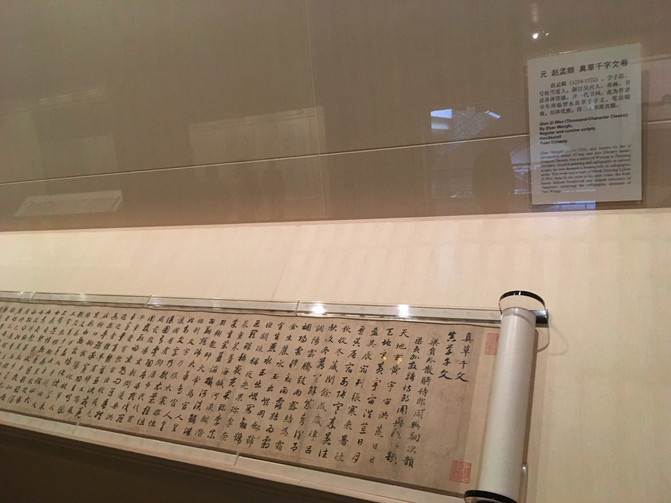

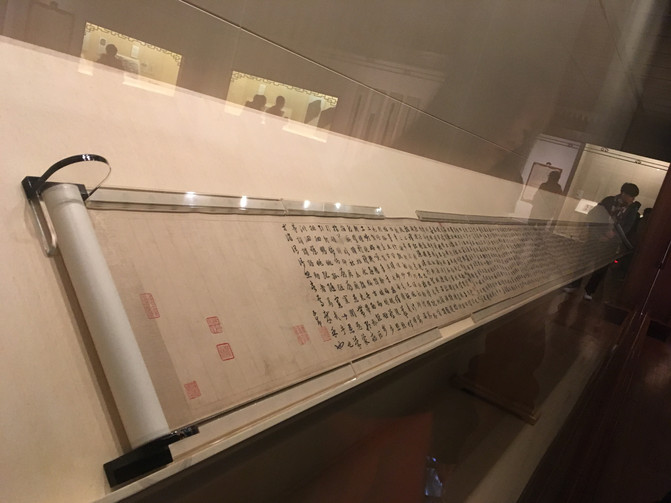

元朝趙孟頫《真草千字文卷》是一幅長卷,這是他早年臨的智永真草千字文,筆法很精緻,被贊得二王真骨髓。我們自然看不出好處來,只覺得這些字個個個都很秀麗優雅。

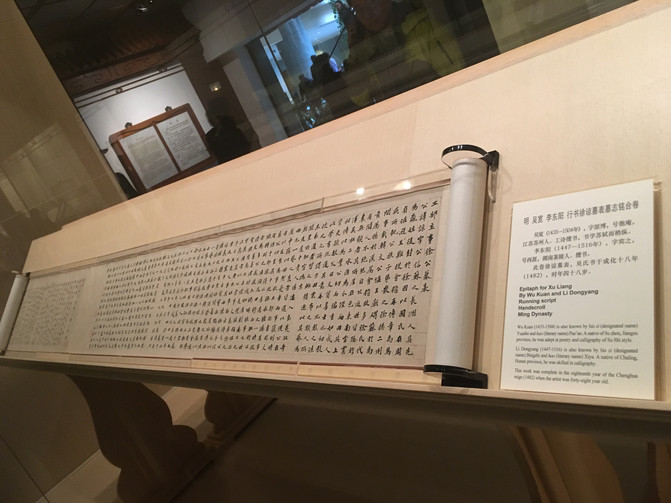

明朝提倡以書取仕,形式典雅工麗的臺閣體風行。蘇州、松江一帶書法的流派吳門書派力主表現書法體態,以祝允明、文徵明、王寵等為代表人物。明後期董其昌主張師古借鑒,樹立了古樸清雅的格調。明清之際湧現了一批書法大家,如張瑞圖、黃道週、倪雲璐、王鐸等。

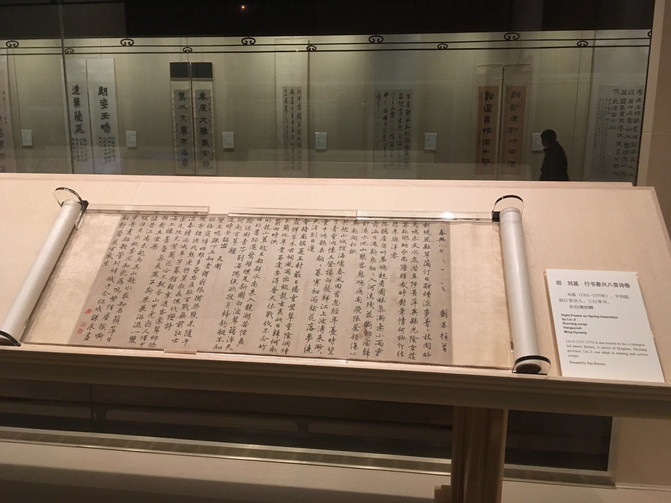

劉基《行書春興八首詩卷》,我在這卷詩前隊列前,純粹是因為劉基的大名,並不是覺得他的書法有多麼精妙。

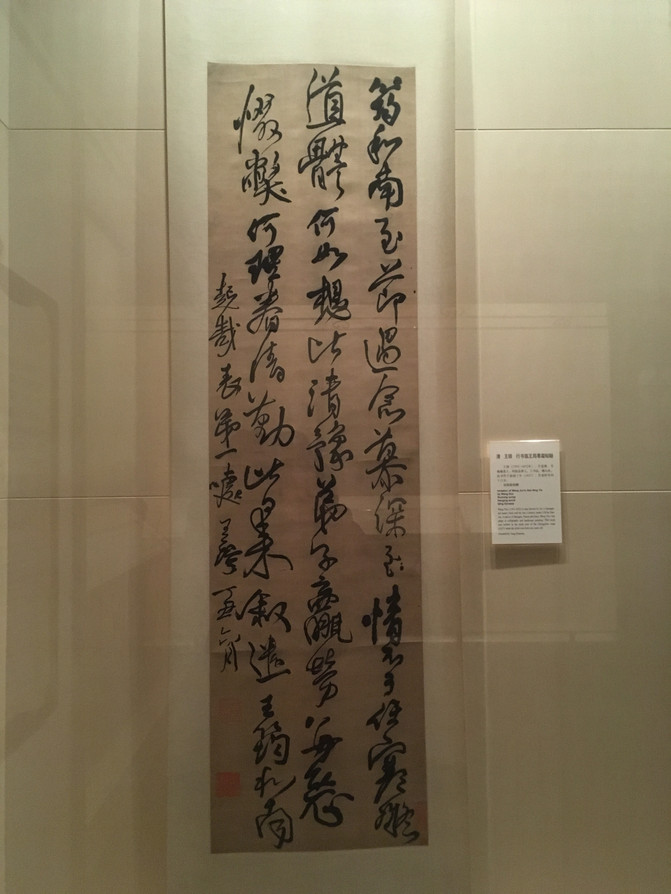

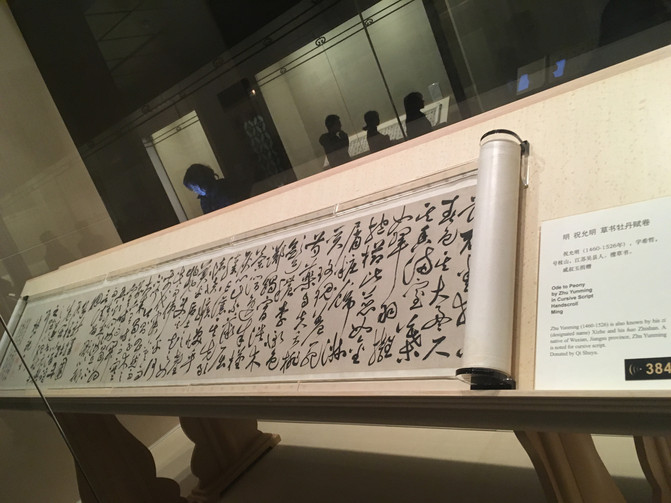

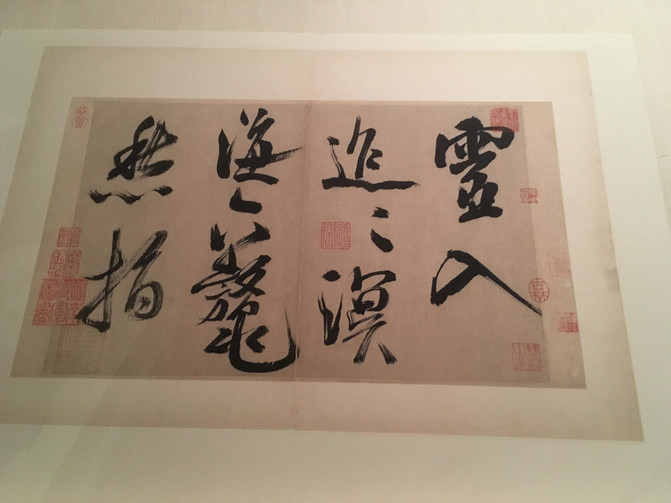

祝允明《草書牡丹賦卷》是一幅長卷,這手草書那真是像看到了李白寫詩的那種狂傲,這些字舒展自如,相對於明朝的臺閣體來說,真讓人眼前大大的一亮。

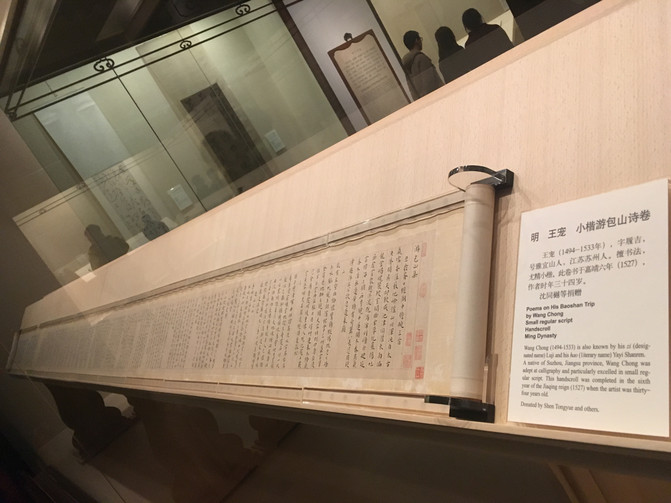

王寵《小楷遊包山詩卷》成書於嘉靖六年,當時作者三十四歲。王寵是江蘇蘇州人,擅書法,尤精小楷。

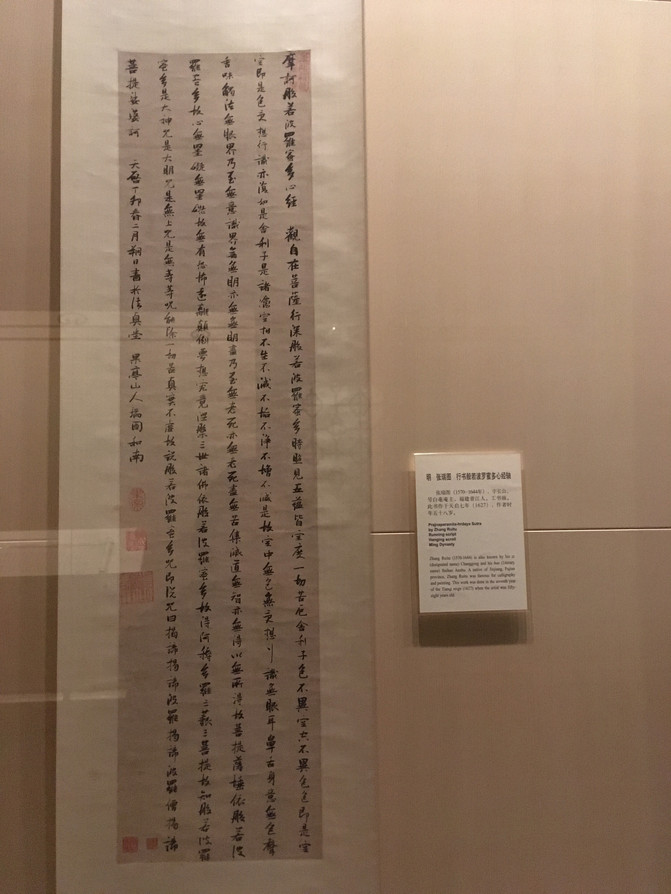

張瑞圖《行書般若波羅蜜多心經軸》是一幅豎軸,作於明天啟七年,作者時年五十八歲,書法已臻大成。

文徵明《行書壽華君序軸》頗有趙孟頫的風格,據說還師法黃庭堅,我們可看不出來。文徵明是吳門書派盟主,書法兼善隸、楷、行各體,行草書傳世最多。

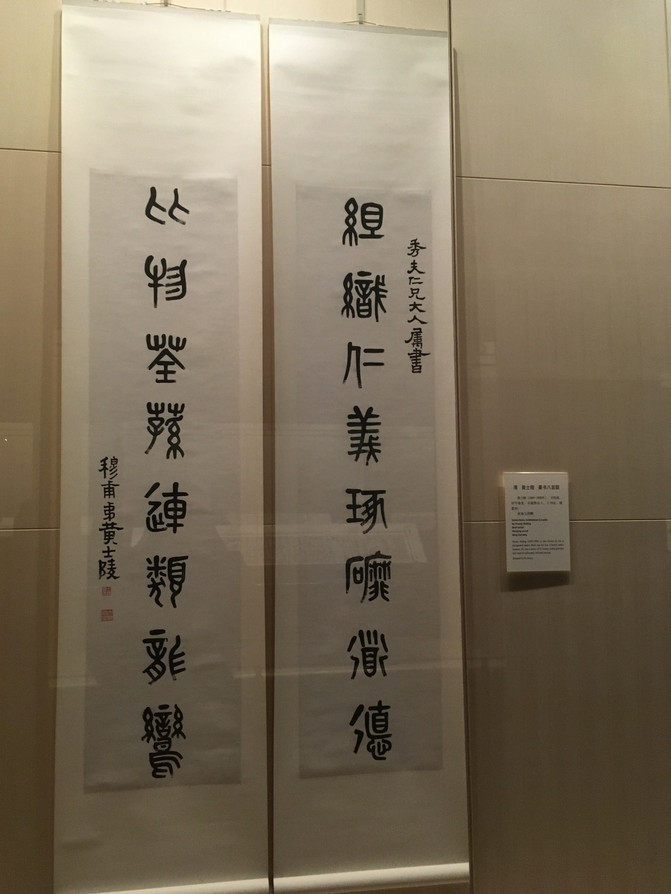

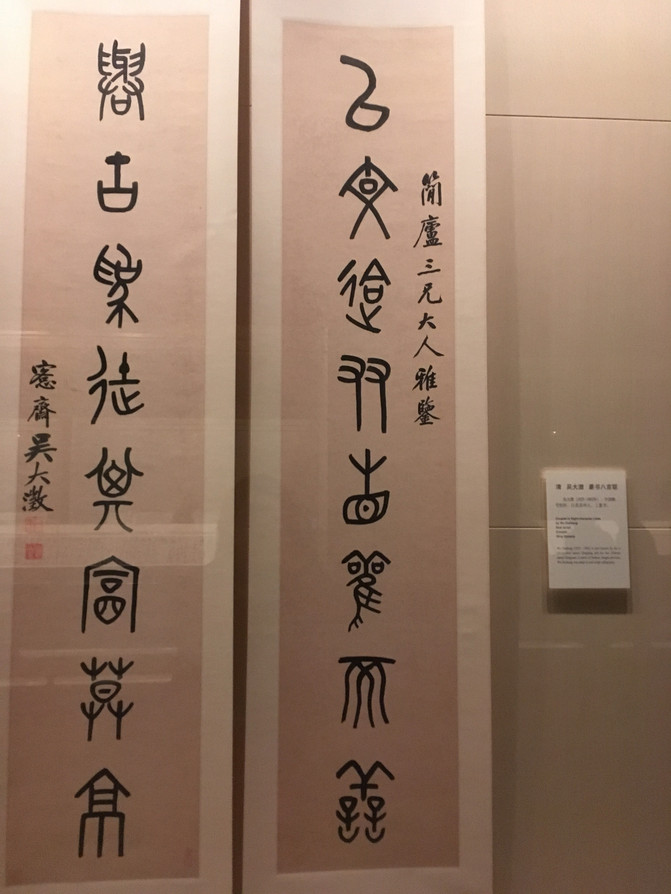

清朝的康熙和乾隆帝偏愛趙孟頫和董其昌的書體,因此這趙體和董體很受歡迎。崇尚法帖的書派書家眾多,以翁方綱、劉墉、梁同書、王文治四家為代表。乾嘉以後,金石考據學在學術界昌盛,或臨漢隸魏碑,或摹金文石鼓,像包世臣、鄧石如、伊秉瑤、何紹基、趙之謙、吳昌碩等,都是當時的書法名家。

我們估摸了一下時間,就看了看王鐸的行書豎軸,還有劉墉、黃士陵和吳大澂的書法作品,就前往下一個展廳去了。