★旅遊地點:上海浦東東方地質科普館

隔天醒來,就發現窗外纏綿的雨下個不停。原來還在琢磨著怎麼搭乘交通工具前往東方地質科普館的我們徹底下定了決心,還是開車前往吧。畢竟,這雨看起來一時半會兒下不完,東方地質的公車出行實在也並沒有那麼便利,中間得倒一趟車,下雨的天氣實在是不那麼方便的。

和我們印像中的清冷不同的是,今天的科普館居然挺熱鬧。走進去換票的時候才知道,原來今天有親子活動,難怪這個偏居在浦東一隅的科普館人氣忽然這麼旺。

小夥伴是很喜歡這個科普館的,如果不是昨天開錯了高速入口,我們的第一站原本就是安排在這裡的。

上海東方地質科普館佔地1500畝,是上海市唯一的集地質科普、展示、收藏和研究為一體的

科普博物館,室內展廳面積5,200平方米,室外展示面積較大。不過時間有限,我們還沒來得及飽覽戶外風光,就一頭扎進了展館。

走進去首先是序廳,也被稱為地球廳,正中是一個地球儀,很立體地顯示了我們的地球母親。兩邊則是奇石展覽,形狀當然是各異的。科普館本身展示的就是稀有奇石、礦石晶體、古生物化石和各類寶石,打造的理念是「普及地質科學知識,珍愛地球資源環境」。這裡面展示的大多是天空飛降的隕石,來自地球南極、北極、喜馬拉雅山頂和大洋底部的巖石珍品。

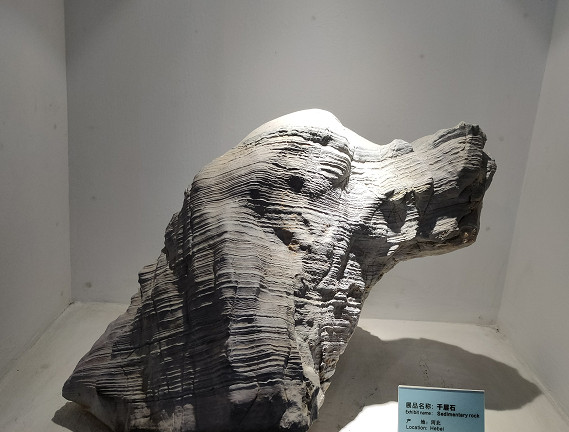

一層展示的是古生物和各類化石,這些石頭個體都很大,看著十分令人震撼。有些石頭顏色暗沉,但形狀奇特;有的石頭則亮麗多姿,引人注目。我們避開了小朋友的團體,奔著人少的展廳而去,因此這遊覽路線便顯得有些凌亂了。不過好在我們也不是頭一回參觀,大致的方位心裡早有數了。不過興之所至,欣賞這些大自然的鬼斧神工而已。

國土資源廳展示的是上海地質演化的四個時期,以地下水為主的礦產資源。作為一個國際性的大都市,北上深廣是中國大城市的第一梯隊,上海被人們親切地稱為魔都。在展廳裡,才知道這個年輕的城市也是有著豐富的質地貌的。

託了今天有個活動的福,我們才得以看到影廳終於播放了正片。以前來的時候,這裡面的空間可是靜悄悄的。

古生物廳在展廳的正中,展示了恐龍的模型和古生物的化石。最早的是10億多年前的藻類疊層石,還有古生代寒武紀5.3億年前,生物群大爆發。中生代則是著名的爬蟲類稱王稱霸的時代,陸地上的恐龍是最著名的中生代動物。

德國發現了始祖鳥,而在我國發現了生活在1.4億年前侏羅紀的孔子鳥。這個名字很中國化,其命名就是為了紀念我們的聖賢孔子而命名的。其前肢進化為翅膀,全身有羽毛,但仍保留著爬行動物的許多特徵。它的身體很重,應該像鴕鳥似的不善飛行,不過可以滑翔。孔子鳥的發現,再次證明了鳥類是從爬蟲類進化而來的。

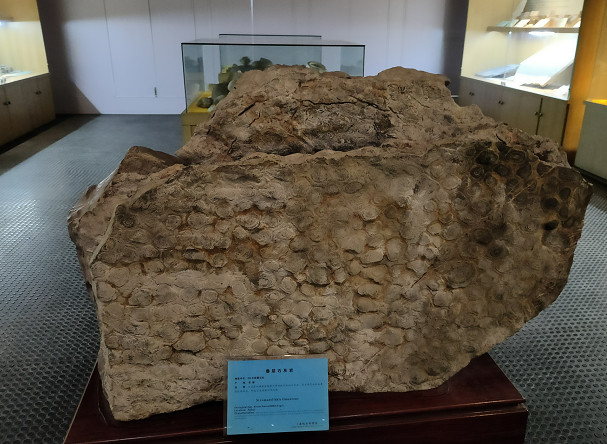

菊石化石總是最引人注目的化石之一,因為它的表面通常具有類似菊花的線紋而得名。它們是軟體動物門頭足綱的一個亞綱,生活在古生代泥盆紀初期,其生存的年代距離今天已經有四億年了。

我原來不知道菊石竟然有這麼多的品種,原微菊石、指狀菊石、圓葉菊石、齒菊石……不管它們被分成多少個種類,人們還是能從它奇特的形狀一眼就認出來。從某種程度上來說,它們與今天的鸚鵡螺頗多相似之處。它們大小不一,有的只有幾厘米,有的則有幾十厘米,據說最大的甚至可以達到兩米。

一般來說,石灰巖是比較普通的石頭,不過如果有些奇怪的紋理,那就會讓人覺得不乏觀賞性了。例如安徽的一塊疊層石灰巖,其產生的年代比現已滅絕的恐龍還要久遠。那一顆顆近乎圓形的螺旋形,讓這種普通的巖石都彷彿變成了藝術品。

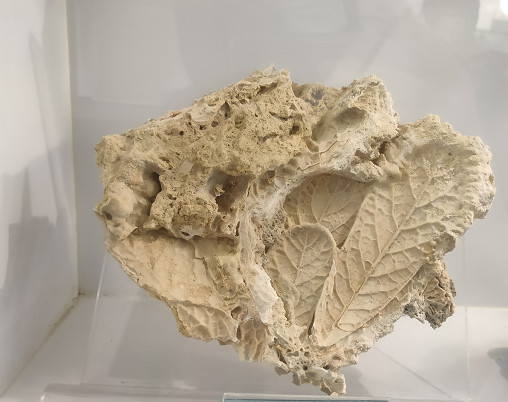

鈣化葉是天然的方解石化的樹葉,樹枝、枝葉倒下後,木質被地下地表水中的飽和碳酸鈣緩慢石化,彷彿一組組人工雕刻而成的藝術品,每一片葉子的紋理都十分逼真。其實人家本來就是真的植物,只不過是在十分特殊的地質環境中形成的。

中國發現的最大的晰腳類恐龍之一馬門溪龍,看到骨架的時候我以為是長頸龍,畢竟人家的頸部那是真叫一個長。這種恐龍身體長度可以達到三十七米,其中頸部相當於體長的一半。

雖然

然化石的種類不少,可是真能沉下心來觀賞的並不多,畢竟這些化石看著實在是灰撲撲的缺乏光澤,比起螢石、文石、孔雀石等顏色鮮艷的礦石來,無疑是太遜色了。

展示廳的一側有一整排的礦石切片,鮮艷的顏色,奇特的紋路,很難讓人相信那些並不顯眼的礦石,原來切割出來的平面竟然會這麼漂亮!

詩以記之:

古國文明多絢爛,今觀滄海變桑田。

朝來暮去浪淘盡,墜地天星落舊淵。