2021年10月1日。攜兒前往上海松江區廣富林文化遺址公園遊覽。

廣富林文化遺址是上海歷年發掘規模最大、出土文物最豐富的考古遺址,被譽為上海文化之根。 1958年當地村民在開河時發現了廣富林古文化遺址,之後考古部門進行四次考古發掘,發掘出崧澤文化地灶1處,良渚文化墓葬32座,廣富林文化墓葬8座。

廣富林遺址的發現對上海具有特殊意義,不僅獲得了「廣富林文化」的考古學命名,增補了上海古文化文明的組成系列,為環太湖地區增添了一處新石器時代晚期的文化遺址,填補了長江下游新石器時代晚期文化譜系的空白,同時得證上海最早的城鎮並非文獻所載的唐代,而是距今已有2000多年曆史的漢代。

早在5000年前,廣富林一帶就有先民勞動生息。東週至兩漢時期,廣富林成為規模較大的聚落或城邑。 “斜月未墮山,煙中市聲起”,元明清時期廣富林因有集市而人煙稠密、商賈輻輳。廣富林古文化遺址2013年5月獲國務院核定公佈為第七批全國重點文物保護單位。

由廣富林遺址公園朱雀門入園,來到廣富林湖邊的廣富林文化展示館。

這組由三個大屋頂和十多個小屋頂組成的建築群如同漂浮在水上,如詩如幻。

水面上只有屋頂,是否隱喻上海文化之根的深厚底蘊。進入展館,步入設置在水下的展廳,透過考古記憶、先民活動、城鎮興盛等場景展示,在時光隧道中體驗並了解松江乃至上海歷史發展的脈絡。

離開廣富林文化展示館,來到木藝展示館,館內收藏展示的徽派古民居建築木雕部件令人駐足。木雕題材取自歷史故事、戲曲人物和吉祥圖案,體現了儒家教化寓意,代表明清時期江南木雕的巔峰水準。

在廣富林遺址公園內重修的知也禪寺吃了碗素麵作午餐,來到禪寺東側的富林塔前。這座新建的仿晚唐建築風格的三重簷塔下是古陶藝術館。

館內展示不同時期的古陶器,其中有唐代陶器藝術品。

離開古陶藝術館,前往廣富林文化遺址考古研究展示館。途徑一片名為「仟陌印象」的稻田和紅菱池塘。稻田稻米已在收購,正在舉辦割稻體驗活動,主辦方之一是知也禪寺,這些稻田似是知也禪寺的禪米田。

紅菱塘內有兩個農民正在採菱,採紅菱原本是一幅水鄉美麗畫卷。

廣富林文化遺址考古研究展示館內展示了部分廣富林遺址出土文物。館內兩處區域玻璃地板下是考古遺址,不知是場景仿製還是實景真跡?

離開廣富林文化遺址考古研究展示館,一路南行,經過廣富林遺址核心保護區。

這裡面的地下應該還有豐富的古代遺存,是值得人們駐足凝望和默然沉思的地方。

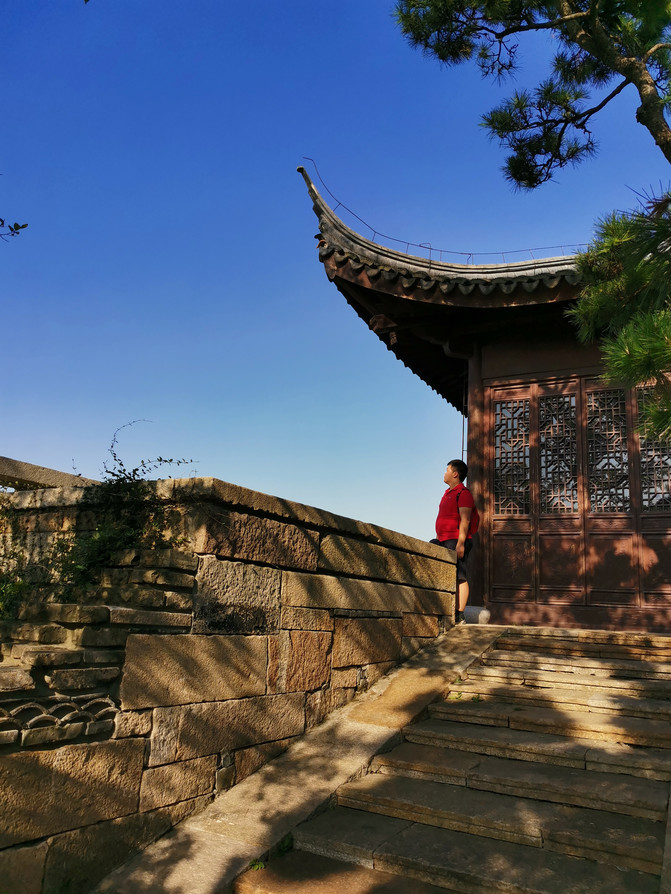

來到遺址公園西部的一處仿古建築群,那裡有關帝廟、魁星閣、城隍廟、皇亭閣、書香樓等新建建築,朱欄畫棟,畫面感很好。

登上禦賜橋,橋西就是廣富林郊野公園。

站在橋閣前看廣富林遺址辰山塘兩岸景色,思古之幽情油然而生。

回到廣富林湖畔,來到位於湖中小島上的陳子龍紀念館。

陳子龍紀念館北側就是陳子龍墓,這是一處歷史文物古跡,1987年9月公佈為上海市文物保護單位。

陳子龍 (1608-1647年),字臥子,號大樽,松江府華亭縣(今上海市松江區)人。明末復社、幾社領袖,與夏允彝一起被世人並稱為「陳夏」。陳子龍是明末著名文學家,被公認為明代詞人之冠。明亡後,兩社傑出之士堅持抗清,相繼蹈義成仁。清順治四年(1647年) 陳子龍被捕,五月十三日在清軍押他前往南京的途中,陳子龍乘看守不備,投入雲間第一橋下古浦塘,年僅40歲。陳子龍弟子冒險找到其遺體,幾經輾轉,歸葬於廣富林村陳氏祖塋。清乾隆四十一年(1776年)清廷追謚陳子龍為「忠裕」。乾隆五十三年(1788年)立「墓田碑」碑石。乾隆五十九年(1794年)建碑亭。

陳墓後來年久失修,斷碑蔓草,一丘荒塚。 1987年修葺,修復後的陳子龍墓墓室為三穴磚砌券頂,坐東向西。墓室前矗立著清代乾隆時期的原墓碑,高2公尺。

墓平臺南側是清代乾隆時期「墓田碑」原碑石,不過字跡大多已模糊不清。

走上廣富林湖上的錢公棧道和纖夫橋遠眺,夕陽下的陳墓和廣富林文化展示館浮現煙波之上,別有一份蒼茫之感。

沐著夕陽餘暉,來到骨針廣場。骨針是先民編織衣被和漁網的工具,有著象徵意義。

骨針廣場北側就是廣富林遺址核心保護區,西側天牛坡下是天牛塘,塘邊有曬書臺。傳說臺上原有一塊大如八仙桌、帶有血脈經絡、平面光滑的曬書石,在石上玩耍的小孩將來不是文臣就是武將,後來石沉杜家浜浜底,此處空剩曬書臺。

落日餘暉映照天牛塘,半塘瑟瑟半塘紅黃,這是廣富林留給我別有韻味的送別畫面,一切盡在夕照裡。