★旅遊地點:上海博物館之中國古代陶瓷館

到了宋代,瓷器的燒製到了一個鼎盛時期,呈現出了五大名窯。北方的遼國和西夏,也有自己獨具特色的作品。

西村窯青釉鳳首壺製作很精良,壺頭就是一隻鳳首,頭上還有冠子。壺嘴與鳳嘴挨得很近,壺身上有淺淺的刻紋裝飾。

北宋的白釉蓮花口弦紋六管瓶釉色白中微微閃一丁丁的黃,胎質緻密細膩,底部淺圈足沒有上釉,胎色呈褐色。瓶口是一朵含苞的蓮,頸部有凸出的弦紋,瓶身肩部有六個中空的小管,不知道作什麼用的。瓶身的其餘部分,就沒有過多的裝飾了,整體造型簡潔又奇特。我們圍著它轉了兩三圈,還是沒整明白那個小管子是做什麼用的。要是插花吧,想像插牡丹、芍藥、月季啥的常見花卉,也不覺得多美觀吧?如果裝沸水的話,是不是可以作為一個加濕器?宋朝是個偏安一隅的朝代,抑武揚文,當時的文士風流在中國的封建社會幾乎達到頂峰,要真用一個加濕器,倒也沒有什麼不可能的。

定窯的白釉執壺看起來釉色漂亮得多,細膩勻凈,有如玉質的質感。醬色釉盞托雖然造型簡單,但看著也很簡潔大方,主要是釉色上得好。

定窯白釉刻花遊鵝紋碗器形比較大,胎質和六管瓶差不多,也微微閃黃。碗口包鑲銅扣,碗內的花紋是遊鵝圖案,也不算復雜,但是刻劃得很形象。整體造型來看,這只碗顯得古樸典雅。宋人的審美一反唐朝那種絢麗的彩色,線條大多簡潔大方,釉色也以青、白為主,這種審美顯見是當時士大夫階層的普遍審美。

鈞窯月白釉出戟尊造型大方,不過這月白釉不知道指的是下面的尊座,還是上面那個漏斗形的尊身,感覺上面的那個更近青釉了。以前也看過這種款式的尊,不過沒有像這件上下兩種顏色涇渭分明的。

當然宋代也有顏色艷麗的,例如鈞窯玫瑰紅釉鼓式洗,內壁釉色呈天藍色,外壁則呈玫瑰紫色,顏色非常絢麗。器身外壁口沿著下方用鼓釘和弦紋作裝飾,整個造型倒是很簡單,但是這顏色實在是太漂亮了。就算是一向雅愛白瓷和青瓷的我,也被驚艷到了。

南宋郊壇下官窯鬲式爐上的是青釉,造型穩重,做工細致精湛。釉色不及底,底部的鼎足微微露胎,表面可見的開片很美。南宋臨安設官方燒瓷窯場,有修內司和郊壇下兩處,專門生產宮廷御用瓷器,因而稱為官窯。這些瓷器最大的特點就在於釉色,類冰似玉,燒製的時候多次上釉,所以釉層極厚。因為瓷土中添加了紫金土,加上施釉不及底的緣故,在足部露胎的地方,往往就能看到紫色。

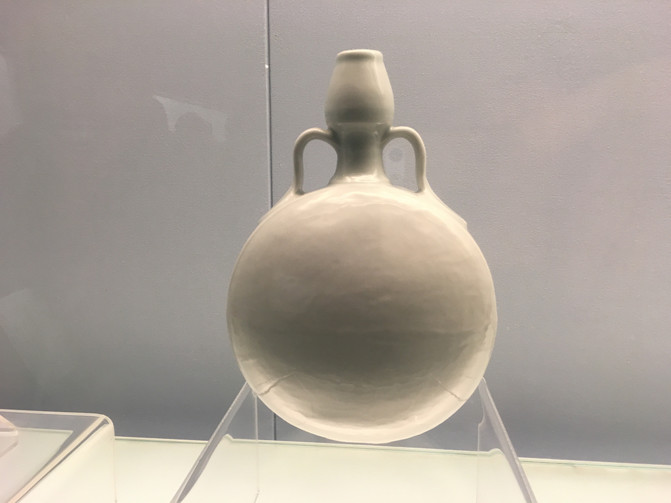

哥窯貫耳瓶直頸,頸部比較長,腹部呈扁圓狀,圈足。貫耳瓶在宋代很流行,仿漢代投壺的式樣,因為頸部兩側對稱地貼著豎直的管狀貫耳而得名。哥窯是宋代的五大名窯之一,胎色多呈紫黑、鐵黑、黃褐等色,以炒米黃和灰青最為常見,不過這件貫耳瓶的顏色倒是極淺淡的。釉面遍布著開片,線條呈黃色,被稱為金絲鐵線。

北宋的耀州窯青釉刻花牡丹紋梅瓶,瓶胎粗厚,釉色呈橄欖青色,整個瓶身布滿了刻劃花紋,以纏枝牡丹紋樣為主,繁而不亂,疏密有序。靠近足部是蓮瓣紋裝飾,以弦紋分隔。瓶身修長,線條流暢,是宋代梅瓶的標準式樣。這件瓷瓶,也是耀州窯瓷器具代表性的器物。

耀州窯的薑黃釉刻花蓮花紋碗色澤薑黃色,出彩的是碗內的蓮花紋,脈絡清晰。耀州窯是北方民窯中的代表,從五代、北宋到金代都盛燒青瓷,最大的特點就在於其犀利深刻的刻花裝飾。

南宋的龍泉窯青釉鬲式爐,短頸,腹部扁而鼓,釉色呈梅子青,釉層漿凈,從薄釉處可見胎色潔白。造型端莊古樸,沒有裝飾花紋。

龍泉窯另一件青釉堆塑蟠龍蓋瓶造型也很簡潔大方,瓶蓋表面呈扁平狀,蓋鈕是一隻伏虎,頸部繞一圈蟠龍,連鱗發都清楚可見,蓋瓶的下腹部淺刻蓮花瓣紋樣。以堆塑瓶來說,這件作品的造型也稱得上大方典雅,做工精美而不張揚。

宋朝的建窯「進琖」款茶盞表面黑亮,器形規整,沒有過多的裝飾,伴以「兔毫」裝飾。建窯生產的黑釉瓷盞很有名,以胎質緻密而聞名,常以兔毫、油滴、鷓鴣斑等窯變現象為特色裝飾,很精美。

鈞窯的天藍釉紅斑碗釉色也很鮮艷,沒有過多的裝飾,天藍色的底子,有一些紅色的斑,加上流暢的線條,就已經很漂亮了。

鈞窯月白釉梅瓶線條也很漂亮,瓶身沒有刻畫花紋,不過我對於月白色更把握不住了,這釉色也委實有點深了吧?

同樣鈞窯出品的天藍釉方瓶,線條特別美,雖然是方瓶,但是瓶身帶著弧線。釉色也是很鮮豔的天藍色,這種釉色並不多見。

白釉刻花蓮魚紋瓶不知道是哪座窯出品,瓶口很小,瓶身很鼓,估計不能作插花用,裝酒水倒是挺合適的。蓮魚紋用的是紅色,線條很細,看著素雅大方。

宋朝的吉州窯黑釉木葉紋盞,是黑釉瓷作品,釉色均勻細膩,盞心的葉片脈絡清晰,藝術風格很獨特。吉州窯位於江西吉安永和鎮,雖然也燒青白瓷,不過還是以黑釉瓷和彩繪瓷最為著名。吉州窯用桑葉進行特殊處理後貼於瓷器上,燒成木葉紋盞,紋飾別具一格。還有剪紙貼花、玳瑁等別致的花紋裝飾,在當時也很受人追捧。

吉州窯白釉刻花梅枝紋蓋碗小而精緻,碗身刻畫梅枝,線條簡潔清晰,碗蓋燒造成了荷葉邊。玳瑁釉執壺的釉色深得多,但是壺身上的玳瑁紋也很別致。

扒村窯白地黑花花草紋瓶整體形狀很大方,紋路也很清楚。扒村窯應該是一座民間的窯,算不得名窯,但其瓷器的品質居然也不錯,可見宋朝的瓷器燒造水準真是普遍的高超啊。

遼代的赤峰窯白地黑彩劃花牡丹紋罐廣口卷唇,鼓腹平底,胎質粗厚,上腹部刻著纏枝牡丹紋,紋飾外填入黑彩。赤峰窯是遼代的官窯,以燒製白瓷為主,也燒白瓷黑花器、三彩及單色釉陶器、茶末綠釉器和黑瓷等。要說到瓷器的燒製,遼人的工藝顯得有些粗率了,釉色不如宋窯濕潤細膩。或許,這也體現了北方民族的審美吧。

宋朝的景德鎮大放異彩,以燒造青白瓷馳名海內。到元代大批成熟的青花瓷,使景德鎮地位迅速上升。明初,專門為皇家燒瓷的御器廠興建並長期燒造,製作出了無數的精美產品。到了清代,更是名品迭出,成為舉世公認的「瓷都」。

元朝的景德鎮窯青花纏枝牡丹紋罐,沒有蓋子,直口,頸部比較短,腹部圓鼓,底部淺圈足,滿飾青花,色澤很艷麗。圖案從上至下可分五層,腹部六朵怒放的牡丹各具風格,這藍色上得實在是美。一直覺得元青花不如明青花精緻,可是這件器物,卻讓我覺得似乎不然,元青花其實也可以美得很精緻。

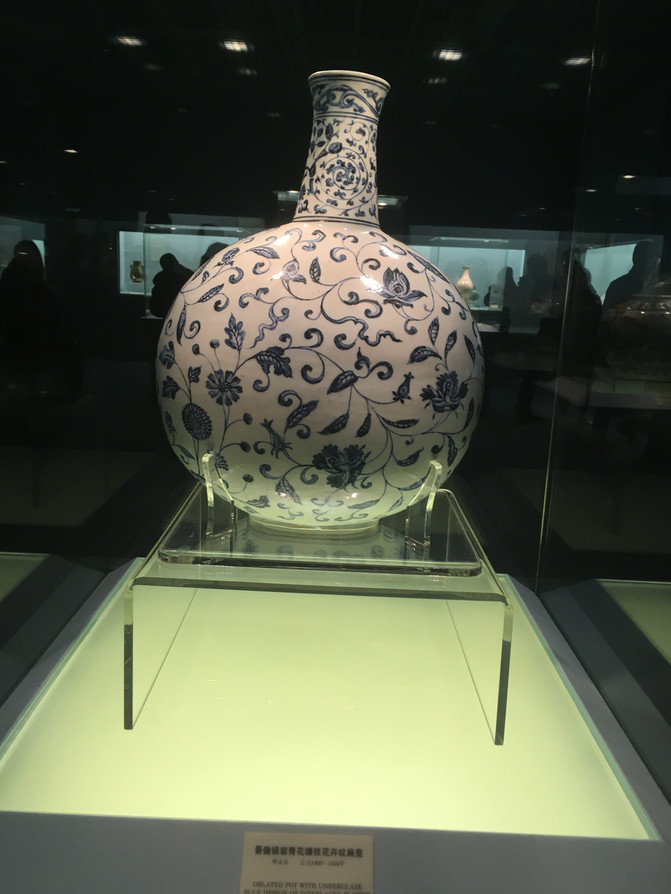

還有一件元朝的景德鎮窯青花纏枝牡丹紋瓶,也繪滿了青花紋飾,圖案分五層,中間就是盛開的牡丹,釉色細膩勻凈,圖案雖然豐富卻一點不顯得雜亂,上下的圖案有一種呼應的美感。

元朝景德鎮窯青花瓜竹葡萄紋菱口盤通體青白色釉,折沿菱花口,淺圈足。花紋繁密,三層圖案圈環環繞,盤心的瓜、竹、石頭、芭蕉、葡萄雖然圖樣比較多,但並不覺得雜亂。