自2011年1月2日到上海閔行區浦江鎮的召喚樓古鎮後,這十年斷斷續續又去過二三次。除了2011年的第一次走得較全外,後來幾次只是在姚家浜兩岸走了走,在平西街的臨水餐館吃了午餐或晚餐後就離開了。 2021年9月25日下午,想起十年前到召客樓古鎮時鎮南兩處清末民初民居老宅,因時間關係我只去了西邊的梅園,東面不遠處的另一處老宅未去,便想去尋訪看看,遂騎行前往。

召喚樓起始於元朝初期的大德年間,形成於明朝嘉靖、萬歷年間,興於清朝時期,至今已有700多年歷史了。 「十里曉煙破,數聲召農鐘”,明代工部右侍郞談倫為重農禮耕,讓其長子談田建造了一座鐘樓,每日清晨鳴鐘不止,逢天氣有變時即鳴鐘告示,召集農人墾荒種田、不誤農時、勤耕細作,鐘樓題名“召喚樓”,村落及後的集鎮以此為名。

當然,教會建築豐富的歷史文化內涵亮點不僅體現在「教民農耕墾荒樓」的古代浦東農墾中心價值,而且召工樓也是傳送中的上海城隍秦裕伯和匯流黃浦江、吳淞江的明代水利家葉宗行的故裡。 2005年召喚工樓被列入上海市歷史文化風貌保護區之一,2008年起閔行區秉承了「修舊如舊」的原則,啟動對召喚樓修復改造,試圖重現江南水鄉集鎮昔日光彩。召喚樓的街市、橋梁雖是仿古新建,但因由歷史殘跡作底,與純粹意義上的白地新建的仿古街衢並不相同,還算是有一絲歷史文脈延續。

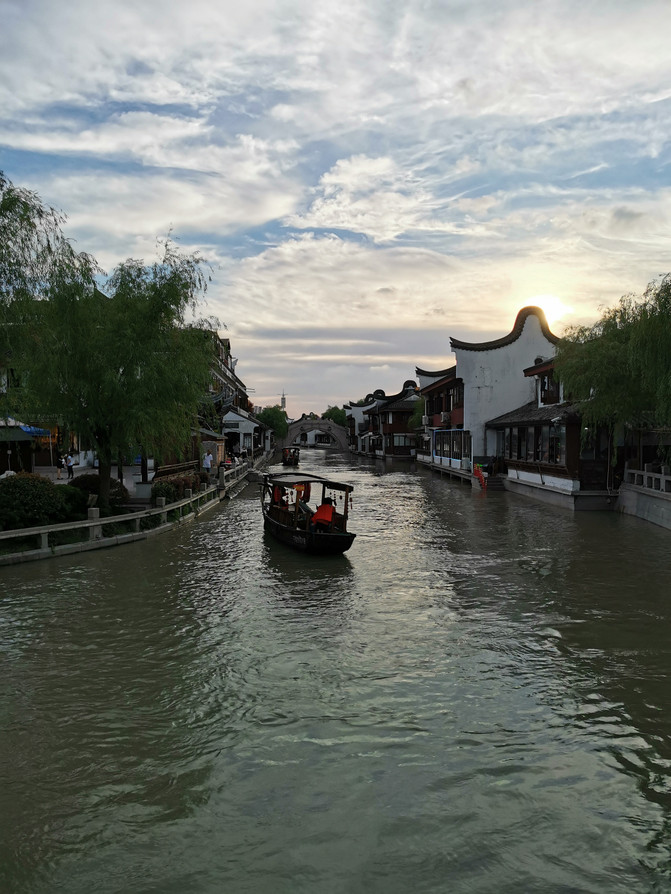

從沈杜公路進入召喚樓古鎮區,東西向老街沿市河姚家浜南北兩岸隔河相望,河北岸是平西街、興東街,河南岸是純佑街。鎮中心報恩橋南北跨姚家浜,橋南是報南街。

鎮中心西側復興港水道與姚家浜交匯。

站在姚家浜的報恩橋、禮耕橋上遠,姚家浜由西稍向東北走向,市河兩側丁字形的平西街、興東街、保南街與純佑街相向展開,姚家濱、復興港水道呈十字形逶迤伸展,河岸綠楊與一座座新修的石橋、參差錯落的街舍相映,「高屋窄巷對街樓,小橋流水處人家」。

盡管是沿街建築是新構重建,但深巷裡還是有些保持原味未曾重構的老屋,素墻灰瓦、深弄曲巷,那份江南水鄉集鎮的韻味還是有所體現和賡續。

奚氏是召喚工樓的望族,在召客樓留有不少奚氏的建築遺跡。

平西街上的禮耕堂是召喚樓奚氏九世孫奚之炬的宅第,建於清代乾隆五十八年(1793年),為坐北朝南的五進宅院。記得2011年1月我去時宅院還未修繕,院內還有不少住戶,結構和佈局改變很多,但從殘餘的格局中還是依稀可辨禮耕堂當年可觀的規模。禮耕堂院內第三進過門內壁還很清晰地留有上世紀六七十年代時用紅筆墨所寫的毛主席語錄:「政策與策略是黨的生命,各級領導同志務必充分注意,萬萬不可粗心大意。

純佑街南的資訓堂建於清光緒年間,據說原是三進大院,前二進宅院曾在上世紀初捐捨為廣智學堂,成為浦東一處有名教學之地,川沙黃炎培、施灣張聞天、召喚樓曹汝霖、週浦蘇局仙等浦東籍名人都曾就學於此。

資訓堂前二進宅院後來在一次火災在燒毀,第三進宅院也僅存一堵院墻和中西合璧式的門樓。

禮園是奚氏「仁善堂」遺址所新建的園林,園內有葉宗行紀念館,明代葉宗行的最大功績在於疏浚范家浜、匯並吳淞江、接通上海浦,使江浦得以合流,為數百年後的上海成為東方大港創造了得天獨厚的條件。禮園的南入口處還建有上海城隍老爺秦裕伯紀念館。

無意中在報南街東側道南街發現了一座古石橋道南橋。此橋在《光緒南匯縣志》中記載,「道南橋跨東劉家河,在南市」。此橋從結構看,應為三拼三跨石樑橋,由於橋下的小河已填沒,成為旱橋。道南橋是召喚工樓僅存的古橋,其他幾座石拱橋都是新建的仿古建築。

來到召喚樓古鎮南,梅園原名“梅月居”,俗稱“九十九間屋”,為清雍正年知名詩人朱鳳州的家宅。 2011年1月我走進這座東向的三進院落,那裡還居住著十來戶農家,灰瓦粉墻早已斑駁,年久失修,結構也有所改變,但浦東古民居的風貌還是依稀可見。那裡的第二進過門內也有一處毛主席語錄,但石灰墻斑駁,字跡暗淡,已難辨文字內容。十年過去了,不知這古建築有沒有修繕。

南行到鎮南,尋訪到了我這次特意要看的那所清末民初民居奚氏寧儉堂宅院。

寧儉堂宅院建於1900年,為滬上文化名士奚燕子所建。

老建築南北西皆為農田,東臨小河,從遠處看只是一座浦東傳統民居農舍老屋。

近前來到屋南側正門前,精緻的門頭,依稀可以看出這座粉墻黛瓦的宅第建築昔日的氣勢和榮華。

推開院門,走進院內,院落有些破敗凋敝,已是尋常農舍,令人無可留戀。

召喚樓有「召樓三寶」:召樓大曲、召樓羊肉、召樓拆蹄。東興街、平西街遍布美食店肆,集聚了召樓羊肉、召樓拆蹄和三林肉皮、南匯鄉土鹹肉等浦東特色美食。

召喚工樓現在是閔行區浦江鎮革新村域,花個小半天,到召喚樓看看簡版的水鄉古鎮風貌,吃點有點農家菜餚特色的召稼樓美食,倒也不失為上海市民一項鄉村遊選擇。