上海是個國際大都市,旅遊景點極為豐富,耳熟能詳的有:上海的南京路步行街有中華第一街的美稱,近兩公里長的商業街上好多都是老字號店鋪,五顏六色的商業廣告把這條街道打扮的五彩斑斕;上海的外灘有萬國建築博覽會之稱,上世紀二三十年代西方冒險家在黃浦江邊建造的各色高樓,如今它是上海這座城市的名片;上海的豫園城隍廟,那裡的古色古香亭臺樓閣,那裡賣的各種上海小吃是上海的根基。上海還有很多像朱家角這樣水鄉風貌的小鎮,有上海崇明島上候鳥保護區等等。所有這些都是聲名遠揚的著名景區。那裡的遊客終年裡摩肩接踵。

其實上海除了上述景區外,還有很多非常精彩的景點,也很值得大家去遊覽。由於上海是中國工業重要的發源地之一,近代以來上海吸引了大量的各類人才,傳播了許多先進的文化,集聚了巨量的金融資本,吸收了不少先進技術。因而中國有許多重要的歷史事件發生在上海。記得我在學生時代,從書本上讀到的許多感人故事發生在上海,中國許多重要的歷史人物曾經在上海生活過。因此我覺得,憑吊這些歷史遺跡和追尋歷史名人的踪跡,其實是旅行途中十分重要的內容,日後每每回憶起也會讓自己感慨萬千。這樣的遊覽點我列舉一二:

首先是中共一大會址紀念館。

在上海的中心城區的中心位置,有一條不太有名的馬路叫做興業路。興業路東起南北高架,西至黃陂路,長不足500公尺。八九米寬,是道道的小馬路。

100年前這裡是法租界,歸法國人管轄,行道樹都栽種法國人喜歡的法國梧桐。距離這裡不遠處的複興公園曾經是當年法國人聚集遊樂的地方,如今那座花園的格局還遺留著許多法國風貌。興業路兩旁多為上海早期的民宅-石庫門房屋。這裡面的石庫門房屋都經過了精心修繕,還原了房屋的本來風韻。房屋都不高,兩三層。石頭做門框,以烏漆實心厚木做門扇,青磚墻壁,黑色蓋瓦。墻壁青磚之間的磚縫以白石灰填充,形成一條條筆直的白線。整齊的白線佈滿整棟房屋的外墻,看起來賞心悅目。賞心悅目的石庫門房屋與青枝綠葉的梧桐相映襯,整個街區給人以清新的感覺。

就是這條今天看來清新的小馬路上,大約100年前,中國共產黨在此誕生。中共一大會址坐落在興業路的東端,也是在一幢石庫門房子裡。自鴉片戰爭以來,中國的國運不斷下墜,外國列強不斷侵犯中國,1840年中英鴉片戰爭,1860年第二次鴉片戰爭,1894年甲午海戰,1900年八國聯軍侵華。中國的國土一次次被瓜分,戰爭賠款一次次加碼。中國國內也矛盾重重。中國向何處去,如何自立於民族之林,是那時有責任感的中國人苦苦探索的課題。當年有十三個熱血青年走進了這幢石庫門小樓,成立了中國共產黨,去尋找中國的出路。

一大會址紀念館免費參觀但需實名登記進入,館內陳列了許多圖片資料,記錄了建黨的過程以及建黨後的奮鬥歷程。紀念館進門的顯耀位置有十三位一大代表的浮雕,還有這十三位代表的生平介紹。從這十三位代表人生軌跡就可以看出我黨發展道路上經受的艱難險阻和血雨腥風。

在長期的殘酷鬥爭環境中,有人中犧牲了,他們是陳潭秋,王盡美,何叔衡,鄧恩銘。有人動搖了脫黨出走了;有人在利益的驅使下叛變了成了民族的罪人,如當了漢奸的週佛海陳公博和當了軍統中將的張國燾。而始終堅持初衷,不屈不撓直到走向最後勝利的只有兩位:毛澤東和董必武。

中國共產黨的誕生是中國發展歷程中的重要的節點。建黨後花了二十八年時間,取得了全國勝利,並在以後國家建設中取得舉世矚目的成就。

館內史料向觀眾詳細的介紹了黨的奮鬥歷程,介紹了在各個歷史時期黨的不斷自我完善,不斷探索前進道路的過程。終於取得如今極其輝煌的成就。

記得前幾年網上有一篇貼文稱,我黨是世上最牛的團隊。貼文這樣寫道:「這是一支90多年前的創業團隊。1921年公司註冊,資本金接近於0,靠共產主義的故事拿到了蘇聯的天使輪和A輪,歷經艱辛打敗了西方跨國公司和國內強有力的競爭對手,1949年10月1日在主板市場上市。 p>

正確的理論,先進的團隊是要用成功來驗證的。參觀了一大紀念館,深深感受到我國在正確理論的指導下,在先進團隊的帶領下走了一條正確的發展道路。人民有幸,國家有幸。

四行倉庫抗戰遺址是另一個值得細細瀏覽的地方。

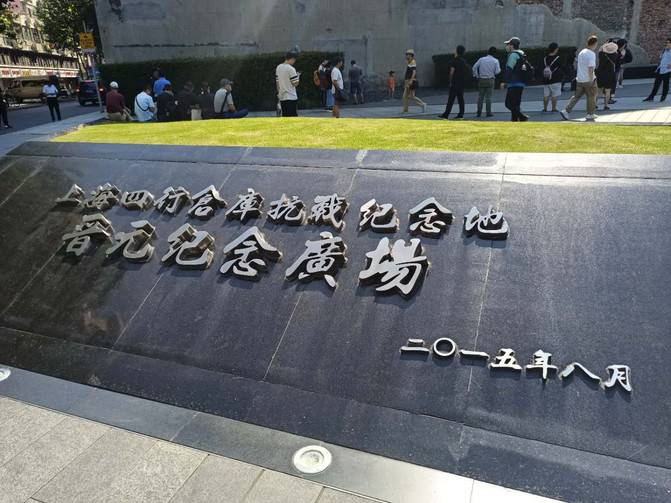

今年九月三日是抗日戰爭勝利七十五週年紀念日,前些日電影《八百》在全國熱映。這些都極大地喚起人們了解那段歷史的興趣。 1937年8月13日,淞滬戰役爆發。中日雙方幾十萬大軍拼死搏鬥兩個多月,到10月底,中國軍隊撤離上海,僅留下一支400多人的部隊堅持最後抵抗,他們進入四行倉庫,對外宣稱有800人,與日軍血戰四天四夜,擊退敵人多次進攻,威震敵膽,譽滿中外,被譽為「八百壯士」。

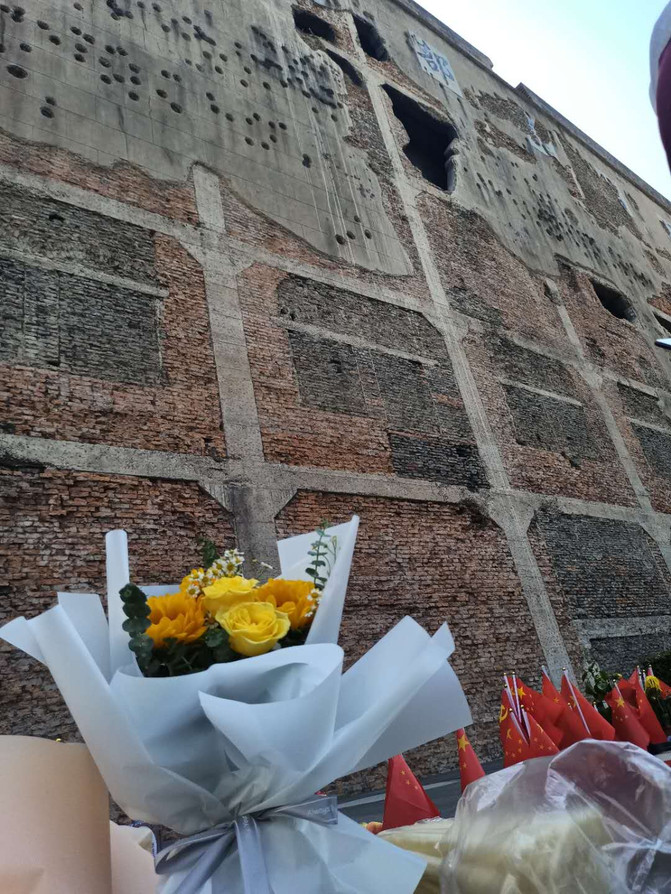

四行倉庫地處市中心,在蘇州河北岸,西藏路橋西側。倉庫門前有一條狹窄的馬路與蘇州河相隔。倉庫西墻還原了當年的歷經砲火攻擊的原樣。墻壁上幾處巨大的砲彈炸出窟窿觸目驚心,密密麻麻的彈痕向人們講述著當年戰鬥的殘酷。

倉庫西墻邊是一塊五六十公尺見方的空地被命名為晉元紀念廣場。廣場上聚集了不少遊客,看得出他們都是自發來到這裡。不少是看了《八百》電影以後來探訪故事發生的實地,他們根據電影中的畫面來辨認對照當年八百壯士與日寇搏鬥的位置,追憶歷史的痕跡。

在彈痕累累的墻壁下有一條黑色大理石祭壇。祭台上放滿了各色祭品,都是來參觀憑吊的人們放置的。祭品有鮮花有國旗,有香煙有烈酒,有糕點有飲料。人們根據自己的理解,用自己的方式,擺放各色祭品,緬懷祭奠遠去的抗日英靈,表示對先烈的仰慕和崇敬。

倉庫內的展區佈置成當年抗擊日寇時的戰鬥場景,有圖片有實物詳細介紹了四行倉庫戰鬥的前因後果以及八百壯士抗擊日寇的經過。展廳裡有許多八百壯士堅守陣地的雕塑,讓參觀者有身臨其境的感受。

四行倉庫保衛戰雖然取得了成功,但那時上海已經落入日寇之手。英美等國為了不影響他們在租界的利益,出面調停。八百壯士撤離了倉庫,在租界內的膠州路餘姚路一塊空地駐紮下來。這塊空地被人們稱為孤軍營。想不到這一駐竟然四年多,在日本人的干預下,八百壯士被解除了武裝,並且不能歸隊。謝晉元團長最終也在孤軍營被手下的叛徒刺殺身亡。謝晉元被刺殺後就葬在孤軍營。

記得上世紀七十年代初,還是中學生的我曾經前往探訪。在膠州路上的江寧電影院旁有一條小巷,從這條小巷進去不足百步一拐彎,就看到一座墳墓,那就是謝晉元將軍的安葬地。墳墓表面是水泥的,呈半球體,花崗巖墓碑一公尺多高,墓碑上字跡清晰。給人莊重肅穆的感覺。墓園後面緊鄰體育場圍墻,前面則是大片低矮的民居。讓抗日英雄在那樣的環境安息確實不太適合。後來那裡的地塊改造,謝晉元的墓遷往萬國公墓。

今天的餘姚路321弄,是一處居民居住區,小區門口晉元里三個大字端莊工整。這裡面是曾經的孤軍營舊址,如今已經看不出一絲當年的悲壯和蒼涼。但是八百壯士的英勇抗敵精神當不能忘懷,而孤軍營孤立無助往事應當永遠警醒我們勿忘國恥,奮發圖強。

上海有很多重要人物在此活動居住過。香山路的孫中山故是孫中山和宋慶齡唯一共同的住所,是一幢歐洲鄉村式小洋房。孫中山在這裡先後完成了《孫文學說》、《實業計劃》等重要著作,規劃了民族復興的發展目標。

思南路上的周公館,位於在上海思南路73號、71號。 1946年~1947年國共談判期間,周恩來在這里工作、生活,並曾在此接待美國總統特使馬歇爾,國民黨政府代表邵力子等,舉行過記者招待會,為避免內戰作了最後的努力。

上海除了高樓大廈,除了都會風貌,這些重要的歷史紀念地都值得去。