八年多前到上海青浦金澤看古橋,那份古樸恬靜的水鄉古鎮韻味和六座歷經歲月風雨的古橋給我留下了深刻印象,有意再重遊細訪那些古橋。 2021年2月15日,年初四,我特地長途奔襲再去了趟金澤。

在淡水路搭乘滬商高速專線到金澤汽車站,沿金溪路東行不遠就到了下塘街。沿著下塘街北行,首先看到了金澤唯一的三孔石拱橋天皇閣橋。

此橋建於明代,清康熙三十七年(1698年)重建。因橋北堍有天皇廟,即以廟名為橋名。而今廟早已不存,橋兩岸已都是民宅。

天皇閣橋面正中有石刻如意圖案,並有浮雕「輪迴」、「寶幡」、「蓮座」等佛教圖案,橋的楹柱上刻有「南無阿彌陀佛」等字樣。

天皇閣橋望柱上雕刻有精美的石獅,栩栩如生。

天皇閣橋橋身高大,僅次與青浦朱家角的放生橋,是江南少有的三孔連拱石橋,中間一個大孔,兩岸的小孔按橋的比例縮小,既美觀又便於舟楫和瀉洪。

正駐足橋西南畔觀橋時,一個小女孩歡跳著來到橋畔水橋進入我的鏡頭,為古老的石橋增添了一抹亮色。

過天皇閣橋,沿著下塘街繼續北行,街西側的名為許家廳的老屋引起了的注意。從景點銘牌看,許家廳原是一座有六進的大宅院。

走進老屋,發現許家廳已是只存三進的寥落殘院,一個老嫗無言地獨坐堂前。

沿著下塘街繼續北行,見到了位於金澤鎮北市梢的萬安橋。

東西橫跨於金澤市河金溪河上的萬安橋為單孔石拱橋,長29米,寬2.6米,高5.5米,建於南宋景定一年(1260年),明代和清代多次重修。

此橋的結構、造型和用石,與晚建橋幾年的金澤鎮南的普濟橋基本相同,兩橋同跨一河,南北相望,故稱為姐妹橋。 《金澤小志》稱:「金澤四十二虹,萬安為首」。按理萬安橋應該是金澤最古老的石橋,但不知何故不少資料倒是將普濟橋稱為上海地區保存最完好、最古老的石橋。

據說萬安橋原來橋面上建有用楠木亭閣,過往行人可在此歇腳觀景,故也稱亭橋。橋東堍有一座名為佛國亭的寺廟,橋西堍則有財神閣,一橋挑起兩座廟,古稱橋挑廟,這在江南古鎮中是不多見的。而今萬安橋上的亭閣、橋兩堍的廟宇都已不存,橋挑廟的景觀已成歷史。

駐足萬安橋上南眺金溪河兩岸,金澤古鎮那份初春之際古樸恬靜的水鄉集鎮韻味盡在於此。

過萬安橋來到河西東岸的上塘街,沿街南行見到橫跨北勝浜的塔匯橋。

塔匯橋係單孔石樑橋建橋年代較久,明嘉靖年間重建,後來曾改建成水泥石板橋。現在的塔匯橋也許橋座是古物,橋面則是重新將水泥橋面改為石質,已不能算古橋了。

塔匯橋所處金溪河、北勝浹兩河交叉的位置應該是金澤古鎮的中心地帶,站在橋上西望就是下塘街的天皇閣橋。據說塔匯橋畔原先有圓通庵,還有座古塔。昔日金澤是江南著名的魚米之鄉,塔匯橋的北勝浜,是魚米集散地,一些大字號商行,都在塔匯橋附近。而今庵、塔俱已不存,市街也已不再,唯有橋西北堍的茶樓給塔匯橋增添點古意和滄桑。

沿上塘街南行,越金溪路,繼續沿上塘街南行不遠就見到了1999年仿照宋代畫家張擇端《清明上河圖》汴水虹橋樣式而建的普慶橋。

這東西向橫跨金溪河的單孔木拱橋是美國WBGH製版公司為製作《中國虹橋》節目需要,完全依照古代建橋工藝無支架施工法所建,把64根拱圈木與5根橫樑木形成拱圈,全部用捆綁式結紮在一起,整架橋沒用一根釘子,再現了中國古代精湛的造橋工藝,具有華麗美與富麗美。

普慶橋不是古橋,不過依照古法所建造的普慶橋在金澤古鎮並無違感。從遠處遠眺,朱紅色橋體為水鄉古鎮增添了一抹喜慶明媚的亮色。

水鄉古鎮總少不了河埠水橋,金溪河兩岸隨處可見河埠石階和水橋,河面上不時駛過載著遊客遊河觀景的木船,讓人多少可以領略一點往日水運為主的年代水鄉集鎮舟楫往來的景象。

普慶橋往南不遠便是與萬安橋形制相似的普濟橋。

這座萬安橋的姊妹橋建於南宋鹹淳三年(1267年),清雍正初年重修時加置石欄,至今已有七百五十多年,被譽為「上海第一橋」和上海地區保存最完好、最古老的石橋。

東西向橫跨金溪河的普濟橋為單拱圓弧形石拱橋,長26.7米,寬2.75米,拱跨徑10.5米,拱圈砌置與河北省著名的趙州橋相同。普濟橋橋體坡度平緩,橋面較窄,明顯的宋代石拱橋特徵。橋項圈刻有「鹹淳三年」題刻,字跡已模糊,拱圈內券石上鐫刻蓮幡狀。

普濟橋最大的特色是橋的的石料,橋石多為紫石。後世修葺維護橋石雖有更換,橋體雜以青石、花崗石等石材,但總體上還是座整齊的紫石橋。

據說當雨過天晴時,橋面晶瑩光澤,宛如一座用紫石鑲嵌的寶石橋,因而普濟橋俗稱「紫石橋」。

宋代江南石橋以紫石居多,金澤的萬安橋應該也曾是座紫石橋,但因歷史久長,後世修葺維護的非紫石類橋石已遠多於原先的紫石,已不能稱為「紫石橋」。兩座姊妹橋相較,成立年月稍早數年的「姐橋」萬安橋比「妹橋」普濟橋滄桑不少。

金澤幾座古橋兩堍大多有引橋,普濟橋最為典型。

離開普濟橋,繼續沿上塘街南行,來到金澤古鎮南端的放生橋畔,這裡是我印象最深的一處觀景點。

站在放生橋西北堍北望可見普濟橋,南眺可見與放生橋相連一線的如意橋。

放生橋建明代,明代崇禎元年(西元1628年)重修。因橋下為放生河口,故稱“放生橋”,又因橋北堍有總管廟,故也稱“總管橋”。總管廟顧名思義應該是座道觀,相傳始建於明代,傳說供奉的神祗金元七,開封人,一生赤膽忠心、無私無畏,死後由朝廷敕封為總管神立廟祭祀,不過現在總管廟已是座小小的佛寺。

我想「放生河」應該不是本名,也許是因為河邊有廟宇時常放生,故名罷。據說農歷三月廿八和九月初九兩大香訊,許多香客肩挎黃香袋,帶著魚和螺螄在放生橋下放生,以示自己的慈善之心和對菩薩的虔誠。

放生橋係單孔石拱橋,橋長25.2米,橋高4米,明清以後多次重修。

橋石採用花崗岩和青石,質地較堅,橋柱上刻有楹聯「橋連如意接康衢,水出灣潭通秀氣」。

走過放生橋,沿上塘街南行不到百公尺就是如意橋。

位於東勝港口的如意橋建於元至元年間(1279~1294年)建,明崇禎元年(1768年)重修,橋長20.8米,寬3.4米。因橋南堍原有祖師廟,故如意橋又稱祖師橋。

如意橋是金澤最為醒目的石拱橋,高高的圓形橋拱與碧水中的倒影虛實相接,恰成正圓形。

如意橋皆為花崗岩,打鑿整齊,橋面雕鑿盤龍,右端有如意圖案。兩側橋柱上鐫刻橋聯,東側為「前果後因如意橋發心遂意,顧名思義祖師廟主善為師。」西側橋聯相傳是明朝劉伯溫所作所為「化險境為坦途千秋如意,賴博施以濟眾一路平安」。

過如意橋繼續沿上塘街南行就到了金澤古鎮南市梢的迎祥橋。

迎祥橋在元代至元年間(1335~1340年)建,明代天順年間(1457~1464年)和清代乾隆三十三年(1768年)兩次修建。橋為六柱五孔樑架式石橋,全長34.25米,寬2.14米,用長青石5塊並列組成石壁式橋柱四條立於水中,形成五橋洞。

迎祥橋橋面用石灰糯米拌漿砌成的青磚鋪成磚體橋面,為我所見過的古石橋中所僅見。據說,因元代蒙古族騎兵經常要疾馳過橋,迎祥橋縱向坡度和緩,橋面鋪磚無橋階、無橋欄。

迎祥橋整座橋體略呈弧狀,橫跨水面宛如長虹臥江,橋形薄而精巧。 「迎祥夜月」被列入金澤八景之一,有「月印川流,水天一色」之譽。

過迎祥橋回到下塘街。街上有些可看的老屋,有些老屋和宅院曾經做過糧庫和工廠。

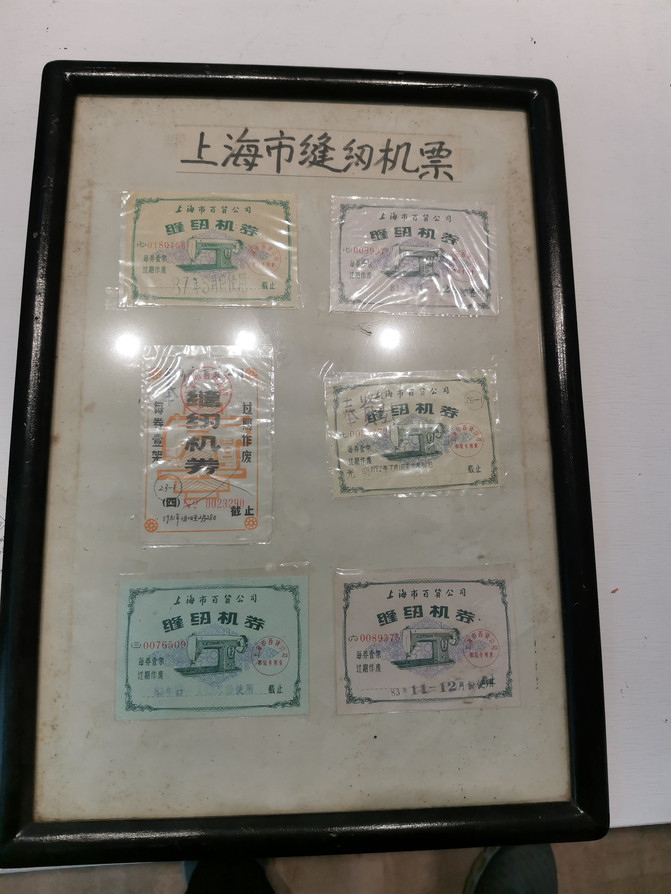

一所曾經做過縫紉機廠的宅院的一間陳列室展示了當年滬產縫紉機,這裡有我幼時曾熟悉的蝴蝶牌和飛人牌縫紉機以及物質匱乏年代的縫紉機購買劵。

家再過普慶橋,在橋邊一賣當地糕點的女子告訴我金澤古鎮北市有好幾座古橋,一直通往朱家角水路沿線曾經有不少古橋。我便沿上塘街北行,過萬安橋繼續北行,意外地發現了金澤鎮北首的林老橋,這是我上次到金澤所未曾見的。

林老橋是單孔青石石拱橋,建於元代(1264~1294年),明、清兩代修葺。

林老橋長24米,橋高4米半,寬2.7米,拱跨8.4米,拱高3.35米,青石和花崗巖混砌,兩側有石低護欄、望柱和抱鼓石。

因年久,橋面青石十分光滑,顯得古樸典雅。

林老橋橋北對著關帝廟,故又名關帝橋。橋北首西側這根殘石柱不知是否是原先關帝廟前牌坊類遺物?

據《金澤小志》記述,此橋是元代金澤人林青出資所建,為紀念其而稱該橋為「林老橋」。林青官至宣慰使,博學多智,為人謙恭,家多藏書,對金澤的造橋、建廟傾囊而為,除出資修建林老橋外,還重建楊爺廟、重修萬安橋。

漫步金澤古鎮林老、萬安、天皇閣、普濟、放生、如意、迎祥七座宋、元、明清古石橋,那份恬淡悠遠而又沉鬱滄桑的意緒縈繞心間,歷史文化古蹟的韻味如同陳年的美酒或清茶,淡香而綿遠。不知不覺數小時過去,又到了說再見的時候,多年以後我仍會想起金澤我曾經走過的古橋。