2020年4月份,我們也在上海遊覽江南水鄉小橋流水,春意濃濃---朱家角古鎮。這裡是旅遊者的首選之地,我們在青磚白墻間感受水鄉的靜謐。

朱家角古鎮位於上海市青浦區,緊靠淀山湖風景區,是典型的江南水鄉古鎮,街道小巷間水路縱橫,環境十分優雅。鎮上有園林古蹟等景點,還有眾多傳統特色小吃和小資店鋪,是上海周邊遊覽古鎮的首選之地。朱家角古鎮不大,遊覽古鎮步行即可,走馬觀花遊玩一圈大概半天。

朱家角古鎮也是上海四大古鎮之一,中國歷史文化名鎮,4A景點,名氣很大,遊客非常多。地點在上海西郊青浦區淀山湖畔,距離市中心48公里。早在1700多年前前,這裡就有村落市集。古鎮以小橋、流水、人家的江南水鄉、明清古鎮為特色,有北大街(明清建築第一街)、放生橋、珠溪園等景點。朱家角的美食有:扎肉,肉餡燒賣,炙毛豆,紅燒蹄髈,阿婆粽,麥芽糖,臭豆腐等。 古鎮有客棧、酒吧、文創園等,感覺被過分開發,人氣超旺,古街兩旁全民經商,人頭攢動,摩肩接踵;外國遊客很多。我們在虹橋火車站坐輕軌17號線,到朱家角站(約40分鐘),出站步行。古鎮不用買票,裡面坐船、部分景點要買票。

這是放生橋。是朱家角古鎮的標志性景觀,站在橋上可將水鄉全貌盡收眼底,是攝影好去處。

放生橋橫跨於漕港河上,連接朱家角景區的南北兩部分。是上海地區最長、最大、最高的五孔石拱橋,站在高高的橋拱頂端環望四周,欣賞白墻黑瓦的大片房屋、橋下往來的木船,古鎮全貌盡收眼底,是取景攝影的絕佳之處。夕陽西下時,在橋上賞夕陽,或在河邊拍攝夕陽下的放生橋,都很有意境。放生橋,顧名思義是鼓勵人行善積德。這座橋建於明朝隆慶五年(1571年),由慈門寺的性潮和尚用自己十五年化緣得來的積蓄捐建了這座石拱橋,並且每逢農歷初一、十五都會組織僧侶和香客到橋下舉行「水生動物」放生大會,這種習俗一直被傳承至今。不過現在橋頭常有兜售小魚或和烏龜讓遊客去「體驗」放生的商販,顯得很商業化。如今所見的放生橋是於清嘉慶十七年(1812年)重建而成。整座石橋氣勢雄偉,橋上有龍門石,鐫盤龍八條,形象逼真。橋頂有四隻仰頭張嘴的迎客石獅,憨態可掬。中間有竹節望柱,橋面中央鑲嵌雕花石板。橋東建有碑亭,逛累了可在此小憩,臨水築有石駁,為舟楫停泊所用。

遊船碼頭,一條船大約能夠乘坐10個人。開價180元,估計行程距離也就是500公尺。

這是北大街,又稱“一線街”,譽稱“上海明清第一街”,距今已有四百多年曆史,全長兩裡多路,其東起放生橋,西至美週弄的三百多米,是最具代表性的明清建築精華所在。這裡,舊式民宅鱗次櫛比,粉墻灰瓦錯落有致,窄窄的街道曲徑通幽,石板小路蜿蜒不斷,老店名店兩旁林立,展現了一幅古意盎然的江南水鄉風情畫卷。

全華水彩藝術館是一所經上海市文化廣播影視管理局批准並正式備案登記的非營利性民營藝術館。它是我國目前唯一專業收藏與展示當代水彩畫經典作品的場所。這裡先後舉辦了陳希旦、雷雨、王維新、週剛、龔玉、楊義輝等十餘位我國當代著名水彩畫家的個人畫展和上海、深圳水彩畫會的水彩畫提名展和聯展。

北街背靠漕港河,旁臨放生橋,早在古鎮形成初期,就以水陸兩運稱便,遂商賈雲集,「貿易甲於他鎮」。茶樓酒肆、南北雜貨、米行肉鋪,百業俱全,成為百年來興盛不衰最古老的商業中心,時有「長街三里、店鋪千家」之美稱。如今街上還保存有百年老店“涵大隆醬園”,古風猶存;百年酒店“茂蓀館”,老店新開;“古鎮老茶館”,滬郊之冠;傳統手工作坊店,門類齊全;古董、陶瓷、花鳥、書畫、土特產、工藝品、特色小吃店,目不暇給。滿街店招迎風招展,紅燈籠高高懸掛,一片繁榮景象。

北大街寬僅三、四米,最窄處僅二米,兩邊磚木結構小樓,滴水簷幾乎相接,構成「一線街」奇特景觀。兩旁民居,飛簷翹角,馬山墻頭,門面一式花格落地長窗,老式朱漆排門板,透出一派濃鬱古樸典雅氣息。原古鎮十景之一的「韻橋漁樂」仿古建築群,亦已在北大街、美週弄口拔地而起,重播光彩。

下面照片是圓津禪院,為清華閣十二景之一,建於元代至正年間,座落於漕港河邊,寺內塑有辰州聖母像,故又名「娘娘廟」。現在的圓津禪院是之後重建的,門很小,但跨進門後卻別有洞天。禪院雖然臨街,但安靜樸素、古色古香,院內結構小巧,佛像不多,但都精雕細刻,光彩耀目,莊嚴肅穆。院內後方的清華閣更是遠負盛名,它不僅是名人文士珍藏書畫之處,而且環境優美,登樓而上到達樓頂,遠眺近望,能將珠溪勝景盡收眼底。禪院歷史上為重要的文物儲藏所,明清以來,許多文人雅士慕名紛紛前來,禪院成了明清時期文人聚會之所。可惜,院內許多珍貴文物,部分毀於戰亂,部分為寺內不肖僧徒偷出變賣。至四十年代末期,珍品已經不多,後大部分為江蘇省文管會接收,收藏於江蘇省及蘇州市博物館,少數保存在青浦縣博物館。五十年代初,禪院被拆,現還保留有王昶所撰“重修清華閣記”、“振華長老塔銘記”,及沈光瑩撰“重脩大殿記”石碑,成為禪院遺留下來的僅有文物。

圓津禪院是朱家角古鎮裡的景點之一,古色古香,初建於元代,是一座佛教禪院,裡面供奉的是辰州聖母像,所以人們又叫她娘娘廟。圓津禪院佔地面積不大,但是設計和建築都還滿精巧的,有興趣的朋友可以去逛一逛,不過是要買門票的。

下面是永豐橋。橫跨江面,連接東、西湖街,建於明代天啟七年(1627年)又名詠風橋,建橋時,當地居民指望永遠豐衣足食,故起名永豐橋。永豐橋橋基用磚砌成,橋面用石條鋪成磚石結構的石板橋,橋看來平常,且陳舊不堪,但它卻是朱家角古鎮歷史的見證人,橋上一條石板於37年被炸毀,成為沉痛的紀念。 1937年11月8日當天,日本飛機自抗戰爆發後第三次轟炸古鎮,使鎮上死傷不少群眾,多少房屋毀於一旦,名勝古跡遭到損壞。那天有一顆硫磺燃燒彈落在永豐橋上,幸未爆炸,只震斷了一條石板,彈入橋邊糞坑中,所以沒有爆炸燃燒,不然周圍民房將付諸一炬,造成群眾傷亡。這血的史實,永豐橋是活生生的見證,也是日本侵略軍留下的鐵的罪證。現橋面石板已斷,用水泥重修,但橋的外形仍保持原狀。為教育後代,牢記國恥,把歷史的真實留在被炸斷的斷石塊上,當時把斷石鑿字為碑,豎埋在橋堍,斷石碑上刻著“紀念石”三字,使朱家角古鎮和人民永誌不忘。

遊船碼頭的背後就是課植園。由於今天沒有開放,我們無法進去。據介紹:它位於朱家角古鎮西北部,是當地最大的園林建築,園內小橋流水、一步一景,是古鎮內最值得一遊的收費景點,而且環境清幽。課植園建於1912年,歷時15年建成,曾是當地巨賈馬文卿的私宅。這座園林的設計結構和所用裝飾建材,許多都採用中西合璧的形式,是課植園的一處特色。課植園的大門臨著水巷,門口看起來平淡無奇,但裡面卻別有洞天,尤其是穿過幾道廳堂後會看到龐大的花園。課植園內分為課園和植園兩大部分,課園是主人一家曾經的生活學習區,植園是娛樂耕作區。 「課植」二字寓意「課讀之餘不忘耕植」之意,表現了園主人耕讀持家的平和心理。

遠遠的是教堂。在許多街巷裡主人比較有情調:在家門前特地設計一個簡易花架或是直接開闢出一塊帶泥的狹長小花圃,種上各種紅花綠草,走過的路人即使不進門消費看著這些花草心情也格外舒暢。

來朱家角一定要吃一回肉粽。有蛋黃肉粽和大肉粽等,價格6元起,可接受。肉粽裡雖然有大肥肉,看著可能覺得油膩,但一口咬下去簡直就是入嘴即化,非常好吃。

這是百年老茶館。茶樓或咖啡鋪通常都在巷尾,所謂「好茶不怕巷子深」吧。通常都是私人經營,雖然多由當地居民私宅改造而成,但皆不失創意和小清新風。週末的下午約上三兩好友,包下一桌,對著湖水,細品一杯香茶或咖啡,閑聊些天或打個小牌,真是不失為一種愜意。

水道一隅,春天的暖陽撒在搖船人的肩頭,靜謐祥和。

下面照片是泰安橋。俗稱何家橋,建於明代萬歷十二年(1584年),為單孔拱形石橋,是全鎮最陡的一座石拱橋。橋堍豎立旗竿石兩塊,繫懸路燈所用,是往來船隻的航標。用於建造何家橋的材料是青石,且雕刻的橋欄浮雕“飛雲石”,都酷似元代之作,橋前圓津禪院也建於元代,故對此橋的歷史,造橋專家們有不同的看法。清代名士曾有詩:「日落炎威退,池塘淡月中;踏歌聞市上,漁笛在溪東,蒲扇輕搖暑,蕉衫短受風;晚涼閑獨步,古寺一橋通」。詩中描寫日落黃昏,漁歌唱晚,經過一天酷暑,人們輕搖蒲扇,步上橋頭,盡情享受晚間清涼。真是一幅生動的古代消暑納涼圖。這裡寫了“古寺一橋通”,“古寺”即圓津禪院,“一橋”就是泰安橋了。

這是清朝的老醬園。

購買一些醬菜。

如果不小心逛到街的僻尾,喧鬧的景像不知不覺中消失了,那你肯定是進入民宿區了,沒關系,不會迷路,倒是大可以耐心地閑逛一會,說不定還能聽到哪家藤葉翻飛的窗口中飄出老式收音機電臺裡的歌聲。也不用害怕民宿裡從你身邊張膽穿行的大狗,它們通常很友好,至少不會狂吠。不要招惹就好。 回程時可以買些小工藝品做紀念,例如朱家角水墨畫;亦可以買些當地的特產,如油麻酥糖等帶回去跟家人分享。

這是惠民橋。是古鎮唯一的木結構小橋,也是最獨特的木橋。因橋面建有木板柵,上蓋磚瓦、翹角,故也稱廊橋。使行人既可避風雨,又可遮烈日,這樣既為民通行方便,又為民歇腳避風雨,故稱惠民橋。登橋可欣賞兩岸整齊的石駁和粉墻瓦的明清建築,可看到人家憑水開窗,臨水購物的動人江南水鄉風情,構成一幅特有的水鄉風情畫。惠民橋於末以前因損壞、興建過,故後稱新橋。五十年代初,因城隍廟前造了橋,惠民橋結構日久後也破爛不堪,故被拆。 1996年,鎮民陳署昌為開發古鎮旅遊業,認為惠民橋應復建,故個人捐款10萬元,在原處建造了磚木結構的廊橋,橋墩是水泥,外包木,橋頂上是蓋瓦翹角,這樣與古鎮建築可融為一體,更為古鎮旅遊業增添了一道風景線。

財神廟。

這是平安橋。位於大新街口,建於明代,繫磚、石、木混合結構,舊時這裡稱平安裡,故名平安橋。橋身及橋基為花崗岩條,兩旁扶手以青磚砌就,中間扶手欄桿是二根原木,不加任何修飾,自然樸素。相傳此橋係明代抗伍之名將戚繼光行軍經過所造,人們為了紀念戚家軍為民造橋及抗倭功績,故平安橋亦稱戚家橋。平安橋因為是當時戚家軍就地取材所建,所以造成磚、木、石混合結構,省時,且行軍路過建造對材料、工藝都不可能講究,所以橋石不平,行人過橋時,橋上石板會發出「咭咯咭咯」之聲,但橋現仍堅固耐用,保存完好無損。

民宅全部改成咖啡館,酒吧。

這是福星橋。建於清雍正二年(1774年),在鎮的西市梢,古時水鄉市梢大多沒有木柵,為安全每到晚上關閉柵門,禁止外來船隻通行,所以這裡為邏瑎港西柵口,故又稱西柵橋,亦稱西石橋。福星橋現保存完好,高大挺拔,橋面麻石斑駁,橋基石縫中伸出幾株小樹,又顯現出幾分秀麗和瀟灑。兩邊橋楹柱上鐫刻著:「潮湧越水飛龍臥,雲接吳山掛月鉤;一水鎖住佳氣繞,千年環見彩虹垂。」橋聯有景、有情、有味,道出了三泖九峰邊的水鄉之雅趣幽情。這是一首優美的借景抒情詩,確切地描述了古鎮地處吳越交界地理位置的重要性以及水鄉澤國的秀麗風光。登橋遠眺,向東鳥瞰全鎮,雄偉建築鱗次櫛比盡收眼底,向西遙望一片湖光水鈀,令人心曠神怡,真是福星臨門,鴻運高照之感。

城隍廟是青浦城隍行宮,乾隆二十八年(1763年)徽州人程履吉謀遷今址。廟中間為頭門、戲臺、大殿,兩側為廡,旁有小曲溪,桃李楊柳隨處可見,佈局雅緻,有12勝景。戲臺的項部由160隻鬥拱組成圓旋形頂,十分罕見。兩側石柱上嵌有對聯“築斯臺悠也久也,觀往事夢耶真耶”,橫額“承平雅頌”。 1986年列為縣級文物保護單位。城隍廟座東朝西,正門臨河有一垛照墻,兩邊為東西軒門,正前有一對石獅,懷抱繡球,線條柔和。進門左右有兩個側殿,再前有一石柱魚脊,飛簷翹角的戲臺。戲臺前是一塊用石條鋪就的廟場,過廟場便是正殿,殿正中供奉著城隍老爺與夫人的塑像,兩人都慈眉善目,一臉的祥和。

大殿兩側為廡。舊時,左邊有寅清堂、玉照廊、月香室、照春臺。右邊有凝和書屋、荷凈山房、潭影閣、可娛齋、挹秀軒、含清榭等。凝和書屋為當時裡中文人文會所在。潭影閣前有荷花池,池畔壘石;含清榭邊有小溪,上架小石橋,池內蓄養金魚數百條;周圍環植芙蓉、楊柳、桃李等。這些亭台樓閣,假山水池,時人統稱「城隍廟十二勝景」。後經修復重現往日風采。城隍廟又是朱家角鎮道教徒的主要活動場所。道教尊東周李聃(老子)為教主,稱太上老君,有四個教派。朱家角鎮以「正一道」為多。

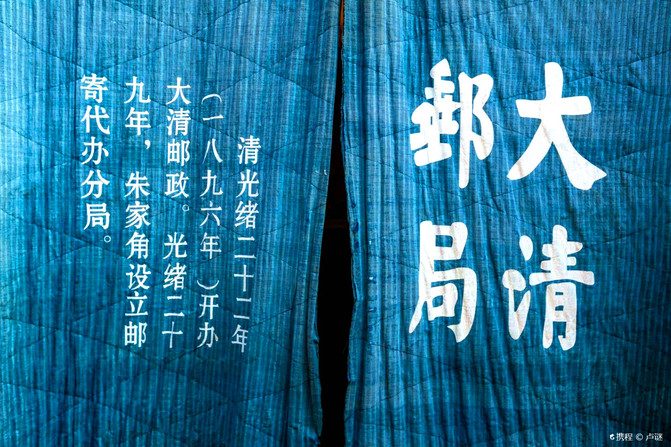

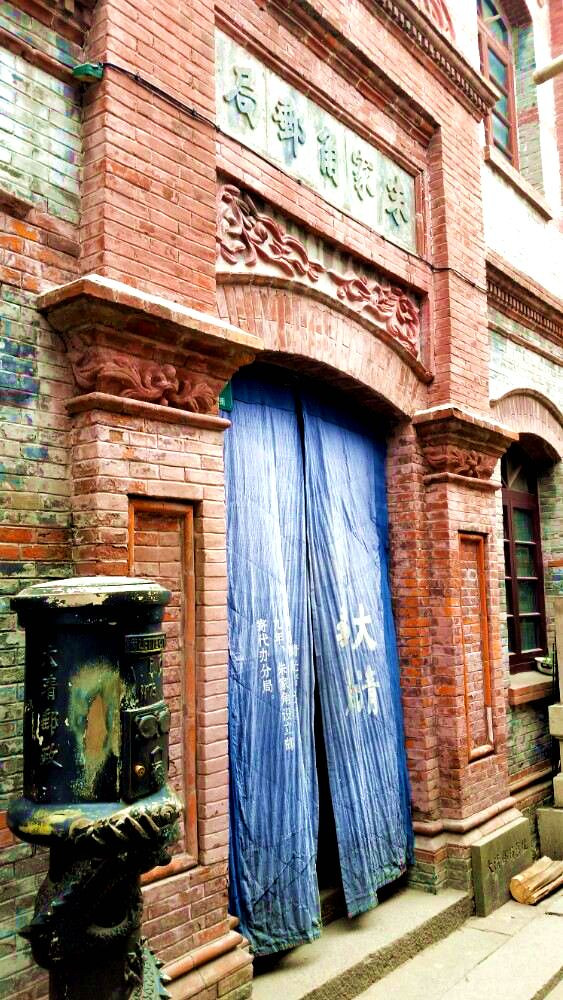

今天最後一個景點是大清朱家角郵局。它建於1903年,是本地區最早的郵政機構,是當時上海十三家主要郵站之一,也是華東地區保留下來的唯一大清郵局舊址。整修一新的大清朱家角郵局保持了郵局原有的正規格局,使景點本身的可觀性有了進一步提升,用現代人的理念激活了歷史,再現了古鎮郵驛的百年滄桑,挖掘了中華郵政的悠久歷史,朱家角景區因此也增加了一個新的亮點。

朱家角旅遊完成了。 回程時可以買些小工藝品做紀念,比如朱家角水墨畫;亦可以買些當地的特產,如:襪底酥,油麻,酥糖,白米嚇等帶回去跟家人分享。水鄉春色裡的這種帶著霧氣的溫婉水意,讓長期生活在紛擾城市的人們見了心境頓生平和。