金澤鎮是上海地區有名的“橋鄉”,著名書法、篆刻家錢君陶曾為之題寫“金澤古橋甲天下”7個大字。據史料記載,金澤原有“六觀、一塔、十三坊、四十二虹橋”,且有“廟廟有橋,橋橋有廟”之諺,每一座橋梁不僅各有特色,而且都與寺閣庵廟有關。如今絕大部分寺廟已廢,但當年的橋卻風姿猶存。金澤的橋樑非同一般,不僅數量多,而且大多是歷史名橋。

至今古鎮保留了宋元明清時期所建的七座古橋梁,被稱作“江南第一橋鄉”,七橋連通上塘街與下塘街。

早在西元960年前(宋初)已建鎮,有興於宋、盛於元之說,相傳昔日有穡人獲石如金,故曾取名“金石”,也有此地為水鄉澤國,且盛產魚米賽金,故稱「金澤」。

詩人餘光中說:「人上了橋,卻不急於趕赴對岸,反而欣賞風景起來。原來是道路,卻變成了看臺,不但可以仰天俯水,縱覽兩岸,還可以看看停停,從容漫步。 「這就是說的金澤古鎮吧!

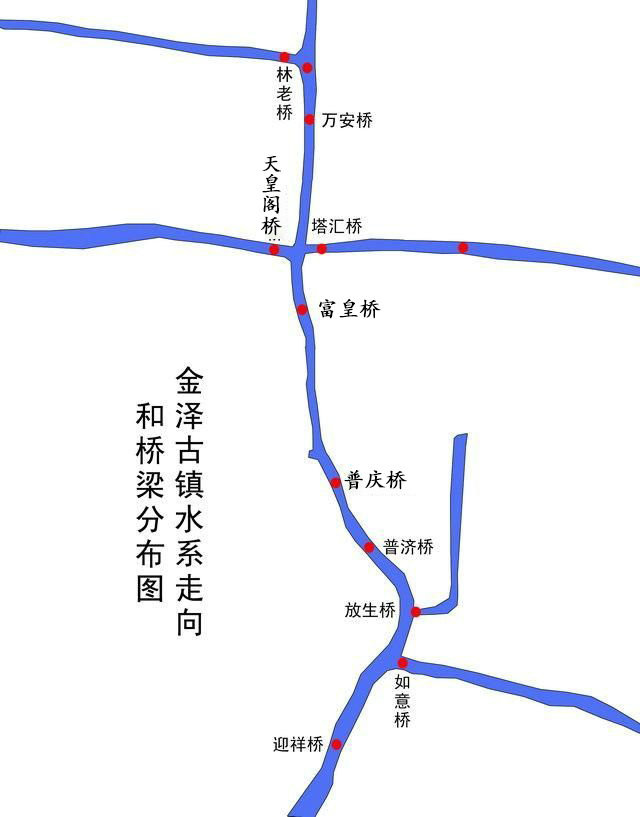

金澤古鎮核心區有一條南北流向的市河,

這條小河是古鎮的精華,貫穿全鎮。可搭船沿著水路遊覽,坐遊船一人僅需10元,半小時。

感受水鄉一磚一瓦間流露出的傳統而淡雅的風情。最重要的是,這邊的門票是免費的哦,而且這邊知道的人少,因此平日裡遊客不多,甚是幽靜。

這個古鎮沒有商業氣、沒有胭脂氣;有白墻黑瓦、水鄉人家。

在一座座歷史悠遠的橋上,古樸的讓人驚訝,這裡沒有太多的店鋪,比其他上海周邊其他的古鎮少了喧嘩和胭脂氣,給人一種被時光遺忘的錯覺。

一直走就能見到一座座風格各異的古橋,走累了還可以坐上搖櫓船欣賞古鎮

踏走過一座座古橋,感覺歷史的沉澱,寂靜的古鎮向我們展示了穿越的時光,河水靜靜的流淌著,一派美好!來金澤就是沖這些古橋來的,每座橋的記載「百度」上都有了,不累述了,如果想找個清凈又原生態的地方,金澤應該是個不錯的選擇。

市河以東為上塘街,市河以西為下塘街。此為古鎮金溪路上塘街入口處門樓:匾額~幽巷古肆,楹聯:家鄉水景水秀水清,古鎮古跡古色古香。

沿河水橋(碼頭)於2017年2月均被列為青浦區文物保護點,古鎮中有很多

用石塊砌成供人洗滌或泊船的端口頭,有些年頭了,這臨水臺階還是不可移動文物,已經成為區文物保護單位。

上塘街街景

下塘街沿河一景

鎮上居民臨河而居

金澤王氏民宅。建於清光緒年間(1875~1908),坐東朝西,二進二層,磚木結構,總面積158平方公尺。 2004年公佈為登記不可移動文物。 2017年2月被公佈為青浦區文物保護點,閉門不開,據說有熟人可以參觀。

古鎮居民種植的葡萄架

看到頤浩禪寺古銀杏樹露出高高的樹冠

頤浩禪寺,建於南宋景定元年(1260年),相傳為宰相呂頤浩故宅,故得名。元至元二十五年(1288年),奉旨升院為寺,更名為「頤浩禪寺」。寺內有各朝名人撰寫的碑刻15方,有唐吳道子畫、元趙孟頫書《金剛經》及其所畫的「不斷雲」等手跡、石刻,當時頤浩寺規模宏大,殿宇凌空,其後迭經兵患,屢毀屢建。清光緒三十二年(1906年)重修,規模已不及當初。民國二十七年(1938年)農歷正月初四,寺大部毀於日軍炮火,僅存天王殿、大山門。

1958年拆移,僅存「頤浩禪寺記」碑一方,古銀杏樹,「不斷雲」石刻斷石14塊,殿宇柱腳16塊及少許假山石等。頤浩禪寺於1992年修復後,建造石碑坊一座,佛教協會會長趙樸初居士親題寺額「頤浩禪寺」。

「頤浩禪寺」旁的第一座橋是普慶橋。上塘街沿街南行,不遠處見一座朱紅色仿宋代單孔木拱橋風格橋梁橫跨在市河上,此橋名為普慶橋,但非古橋,而是1999年應美國一家電視專欄製作《中國虹橋》節目需要,仿照宋代畫家張擇端《清明上河圖》中的汴水虹橋式樣建造的新橋。據說建橋時採用中國古代造橋工藝,以無支架施工法,把64根拱圈木與5根橫樑木形成拱圈,全部用捆綁式結紮在一起,整架橋沒用一根釘子。

應美國WGBH製片公司為NOVA專欄製作《中國虹橋》節目需要,由上海東方明珠國際交流公司承辦並委託同濟規劃建築設計研究總院橋梁設計分院設計,青博古建園林建築有限公司施工,與一九九九年十月三十日竣工。特立此碑,以示紀念。

遊船碼頭就在「頤浩禪寺」旁的第一座橋是普慶橋旁

金澤普濟橋建於南宋咸淳三年(1267年),清雍正初年重修時加置石欄,至今已有七百多年的歷史,是上海地區保存最完好、最古老的石橋。

石橋為單拱圓弧形,長26.7米,寬2.75米,拱跨徑10.5米。橋體坡度平緩,橋面較窄,具有明顯的宋代石拱橋的特徵。橋項圈刻有鹹淳三年題刻,拱圈內券石上鐫刻蓮幡狀,有「鹹淳三年」等題證,現已模糊。

普濟橋的建橋設計,很有講究,它的拱圈砌置,與河北省著名的趙州橋相同,它的石料,與上海松江縣方塔公園內的望仙橋相同,橋石多為紫石(故俗稱紫石橋),宋代江南石橋以紫石居多,當雨過天晴時,橋面晶瑩光澤,宛如一座用紫石鑲嵌的寶石橋。此橋歷史久長,後世多更換,橋體雜以青石,花崗石等石材。橋兩側置欄板,兩堍均有引橋,現已不完整。

金澤普濟橋有「 上海第一橋」之譽,於1987年被列為上海市第四批文物保護單位。並已列入《上海辭典》、《中國名勝詞典》條目。

站在橋上展望著普慶橋

展望兩邊的景色

遙望放生橋,重污染天,逆光拍攝有層霧。

,

,

放生橋位於金澤鎮南端的放生橋始建明代,西元1628年重修。放生橋在如意橋之北,約50公尺處,因橋下有放生河,故稱放生橋,又因橋堍有總管廟,故也稱總管橋。

此橋係單孔石拱橋,橋長25.2米,橋高4米,明清以後多次重修。橋石採用花崗石和青石,質地較堅,橋柱上刻有楹聯,清晰可認,係後來修建時所加。楹聯曰:「橋連如意接康衢,水出灣潭通秀。 「顯示此橋連接如意橋,通往康莊大道;橋下清水,流向淙淙小河。這副楹聯既寫出如意橋的氣概,又寫出如意橋流水美麗清秀。古人的楹聯,這副楹聯既寫出如意橋的氣概,又寫出如意橋流水美麗清秀。古人的楹聯,表達了熱愛古橋的思想抒發感情。

總管廟。總管是元代設置的官制,總管廟是當地”守郡之生祠\",死後為總管神。據《蘇州府志》記載,金澤總管老爺系開封人~金元七,是一位公正無私、辦事認真的清官,後是地方的守郡,他所管轄的地區人民安居、五穀豐收,後升為隨糧官,因管理皇糧有功,受到朝廷嘉獎,人們稱之為隨糧王。他死後,立廟祭祀,封為總管神。至今,仍香火繚繞,反映了老百姓對清官的崇敬之情。

總管廟佔地面積很小,看上去其實更像一個古鎮上普通人家的一個院落,供奉著總管神;相傳總管老爺一生赤膽忠心,無私無畏,死後由朝廷敕封,立廟祭祀,封為總管神。看上去有些歷史了。需要香火錢5元

放生橋對岸下塘街房屋建築

過放生橋沿著河邊小路就到如意橋

放生橋和如意橋是與小路縱向連接的

如意橋在金澤鎮南市東勝港口,元至元年間(1279~1294年)建,明崇禎年間(1768年)重修,為鎮上最完整的一座單孔石拱橋。橋南堍原有祖師廟,又稱祖師橋。

如意橋橋拱倒映碧水,橋拱與倒影虛實相接,恰成一圓形,堪稱是金澤鎮的一大名勝。

如意橋橋長20.8米,寬3.4米,顯得很穩固。全橋石料為一色花崗岩,打鑿整齊,橋面雕鑿盤龍,右端有如意圖案,在橋的壁柱上刻有兩副對聯:其一,相傳是地方紳士所作所為:「顧名思義祖師廟主善為師,前果後因如意橋發心遂意。其二,相傳是明朝軍師劉伯溫所作:「化險境為坦途千秋如意,賴博施以濟眾一路平安。 「下聯的含義正迎合朱元璋的思想,用兵統一天下,化險境為平坦,從勝利走向勝利。治國平天下,靠關心民眾,國泰民安。

如意橋上看兩岸街房屋建築

如意橋橋下有家如意麵,這是進了古鎮看到第一家商戶,但沒有開門

迎祥橋在金澤鎮南市梢。橋在元代至元年間(1335~1340年)建。明代天順年間(1457~1464年)及清代乾隆三十三年(1768年)兩次修建。橋為六柱五孔樑架式石橋,中孔跨徑6.35米,左右二孔為5米,再兩人盡間為4.3米,全長34.25米,寬2.14米。

其構造形式頗為獨特:以長青石5塊並列組成石壁式橋柱四條立於水中,形成五橋洞。石壁頂面橫置石蓋梁,梁面琢有半圓形凹槽,以穩固地擱置五根25公分粗的楠木樑,上部橋面結構由磚木組成,在楠木樑上橫鋪枋板。

枋板上密鋪用石灰糯米拌漿砌成的青磚,形成磚體橋面。兩側採用水磨籮底磚覆貼,既可保護木樑,又增加美觀,還能起到壓重穩固作用,橋面兩坡有踏級。因為元代蒙古族以騎兵著稱,常常要疾馳過橋,所以迎祥橋橋面鋪磚無橋階、無橋欄。

迎祥橋縱向坡度和緩,整座橋體略呈弧狀,橫跨水面宛如長虹臥江,頗為輕巧。因此,「迎祥夜月」被列入金澤八景之一,有「月印川流,水天一色」之勝。同時伴以精巧的橋面造型,在全國堪稱罕見。這在橋樑建築技術上被「連續簡支梁結構」。元代已能應用這種原理造橋,比西方早數百年的歷史。

金澤鎮人民政府在保護古橋,作出了努力,在橋南一百公尺處,建造了一座大型水泥公路橋。一般的載重過橋,均走公路橋,以減輕歷史古橋的負荷,大型水泥公路橋旁的景色

在迎祥橋的東南面,另闢園地,建造古亭,栽種樹木花草,儼然是個小花園,供遊者賞景休憩。

古亭上有對聯一副:「虹影環空如入畫,水天一色合吟詩」。贊美古橋景色優美,充滿詩情畫意。 1979年,迎祥橋被列為青浦縣文物保護單位。

過迎祥橋到下塘街,古風猶存的水鄉古鎮,與旨在傳承中國傳統工藝設計的金澤工藝社,在相互選擇中結緣於歷史與未來的虹橋上。 2018年6月5日的阿壩文化扶貧現場會上,上海金澤工藝社長梅冰巧(香港人)女士獲頒「非遺貢獻獎」。

金澤工藝社,佔地七十餘畝,在幾個廢舊工廠的基礎上,歷經十多年的改造、建設,已經擁有包括若干個仿古建築與陳設風格的故居、會所。這裡面原來是一片廢舊的工廠區,佔地面積頗大,上海金澤工藝社社長梅冰巧(香港人)女士花費十多年時光,逐間樓房改造拆建,打造出這個古典庭院。而今呈現在眼前的一切,是如此優雅精緻又深具藝術內涵。

金澤成善坊下塘街上\"普善坊\"外貌

下塘街看上塘街

下塘街看如意橋

這裡面要走一段南庫巷

巷中一家茶館,似乎老廠房改了

下塘街民居墻窗古色古香

下塘街上幽深的小巷

巷邊小菜園

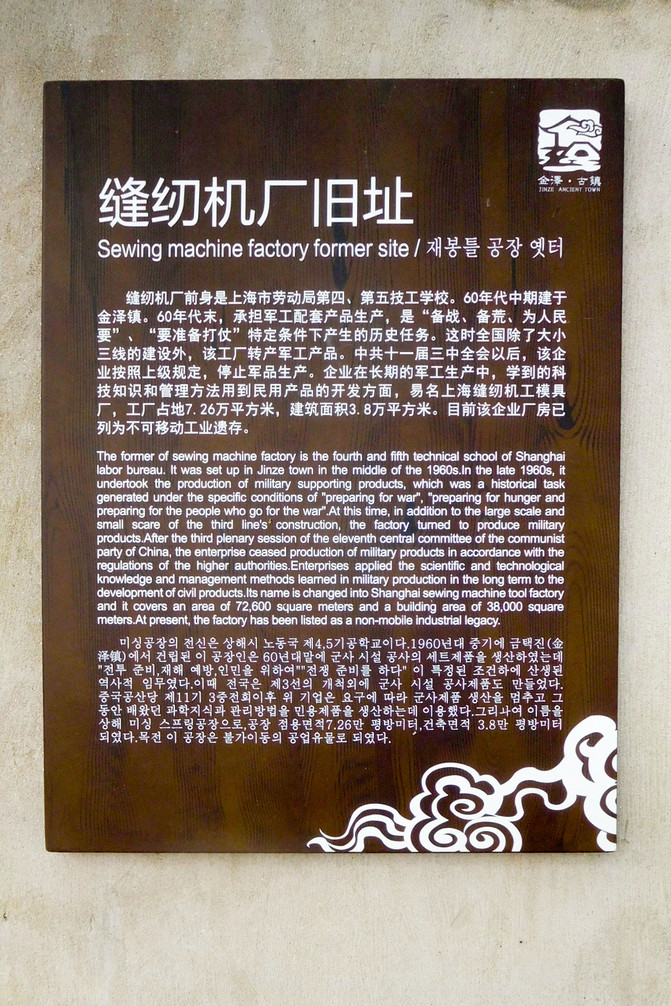

縫紉機廠舊址。前身為上海市勞動局第四、第五技工學校,六十年代中期建於金澤鎮,承擔軍工配套產品生產,是\"備戰備荒為人民\"、\"要準備打仗\"特定條件下產生的歷史任務。

中共十一屆三中全會後,該企業依上級規定,停止軍品生產,後開發民用產品生產,易名為上海縫紉機工模具廠。工廠佔地7.26萬平方米,建築面積3.8萬平方米。列為不可移動的工業遺存。

陳家倉庫。房屋建於民國初年,坐西朝東,磚木結構,總面積175平方公尺。解放初期,金澤人民政府以陳、陸兩家大屋為基礎,建立金澤糧食倉庫,因此地面積大,空氣設備條件好,儲糧多,糧食質量達到國家標準,為國家作出重大貢獻。

2004年被公佈為登記不可移動文物。

陳家碼頭,位於陳家倉庫朝東正門前,便於陳家倉庫糧食運送。 2017年2月為青浦區文物保護點。

在下塘街沿河觀看上塘街臨水柵一景

離富皇橋不遠的北勝浜街上,今天依然存在的“府隍廟”,廟前建橋,倒是符合了金澤“廟廟有橋,橋橋有廟”之諺。據介紹:金澤府隍廟在金澤北勝浜南岸,也叫府隍行宮,因金澤當時,隸屬松江府管轄。此廟在松江,就稱城隍廟。 這座隍廟由於年久失修,在50年代,府隍老爺塑像和劉成師塑像被毀,至今廟屋還在,一部分住進了居民,但已破落不堪

大門前那一對又似喜笑又似威嚴的石獅,經修復以後,移居在新建的頤浩寺山門前,這對石獅成了金澤府隍廟悠久歷史的見證。

耶穌堂

穿過富皇橋就可以穿過金溪路,富皇橋它是完全新建的拱橋,因為看歷史上這裡是沒有任何橋樑的,橋名的來源應該是它橋頭的「府隍廟」了,只是不明白為什麼兩字全部採用了諧音。

在下塘街距離金溪路不遠的地方有一座古樸典雅的石橋(天皇閣橋)。這附近有許多春秋時期要離和三國時期甘寧的傳說,可見金澤鎮的歷史悠久。天皇閣橋是金澤唯一的三孔是拱橋,始建於明代,因為橋北堍有天王廟,又稱天王橋。

初建於明代(1698年),清康熙年間按原樣重建瞇三孔連拱橋,橋的正中有石刻如意圖案,並有浮雕“輪迴”“寶幡”“連座”等多種佛教圖案,拱圈石內側有八仙吉祥圖案,橋的楹柱上刻有「南無阿彌陀佛」等字樣,這是典型的佛教文化,能在整座古橋上體現。

天皇閣橋橋身高大,僅次與朱家角的放生橋,是江南少有的三孔連拱石橋,中間一個大孔,兩岸的小孔按橋的比例縮小,既美觀又便於舟螢和瀉洪。天皇閣橋於1994年被列為青浦縣第四批文物保護單位。

橋上的石獅子個不相同

與上塘街的塔江橋遙遙相對。

在天皇閣橋與萬安橋之間的金澤下塘街上,有一座掛牌的老建築-許家廳,是青浦區2004年公佈的登記不可移動文物。

這個許家廳開著門,門口一老太太坐著,我們問:你好,可以進來看看嗎?女人很爽氣的說可以進來看,於是我們就大膽走進別人家了。

外表簡樸卻是含有廳堂的四進大院

許家廳建於清代,坐西朝東,磚木結構,總面積426平方公尺。許家廳保存最為完好,靠街建有小屋數間,是堆物和男女房。過街便是正門,六進建築。堂樓後是後河,有小橋,過橋是花園和祖墳地。整個房,從前河(市河)到後河,縱深60餘米,大小居室100餘間。

許家廳:第一進是墻門屋;第二進天井,天井門的上方砌有水磨方磚,磚上雕刻禽獸、花卉,栩栩如生。過天井是茶廳。第三進是儀門,翹角屋脊,簷下有「春華秋實」四個大字,旁有備弄,好女眷進出;第四進又是天井,過天井是大廳,大廳方磚鋪地,高約7米,深10米,寬6米,大樑偏園,月梁莊重,方形椽子,內樁園粗,底墊石鼓,整個大廳略呈正方形,大廳正中有「行素堂」三字的大匾,氣魄宏大,供慶典禮儀式或接待貴客之用;第五進內天井,左右兩邊為內廂房,是堆放用具和女傭居室;第六進是堂樓,屬內室建築,裝飾精美,底層木地板,堂樓上下門窗精細,是主人的書房、房及女眷學習針線的地方。

其中大門,門柱貼有大方磚,上方卻是引來屋面青瓦直接遮蓋,與儀門頭的風格大相徑庭。

大堂中雕樑畫柱極盡豪華

是石上的雕花

萬安橋位於上、下塘北市梢,橫跨市河,建於宋代景定年間(1260-1264年),比普濟橋還要早幾年,「金澤四十二虹,萬安為首」。明、清兩代多次重修並立碑勒石。該橋為單孔石拱橋,長29米,高5米半。原來橋上有亭屋,故也稱亭橋。

此橋的結構、造型及用石,與鎮南的普濟橋基本相同,兩橋同跨一河,南北相望,稱為姊妹橋。萬安橋欄石,雲紋雕刻非常講究,刻工手法如同頤浩寺大雄寶殿前的「不斷雲」石欄,雲紋連綿,變幻無窮,萬安橋的悠久歷史和建造工藝歷來受到重視和愛護。

據說當時兩位文藝青年登橋吟詩,一位曰:「萬世安祥,風調雨順。」;另一位曰:「萬民安業,五穀豐登。」遂取名「萬安橋」。古時萬安橋橋東堍有佛國亭,橋西堍有財神閣,一橋挑起兩座廟,古稱“橋挑廟”,在江南古鎮中並不多見,可惜石橋兩堍的廟宇和橋上的亭閣早已不存。

萬安橋欄石上雕刻有雲紋,雲紋連綿變幻。金澤萬安橋1959年被列為青浦縣文物保護單位,是金澤極珍貴的古橋。

橋上觀看金澤塘臨水柵一景

與天皇閣橋遙望相對的塔匯橋近景。明嘉靖三十六年(1557年)重建,為單孔樑式石橋。

橋畔原有圓通庵,規模很大,香客不絕。在塔匯橋與圓通庵之間還有著名的\"一塔\",原為古鎮的鬧市中心。隨著歷史變迀,庵與塔已毀,只剩下一座橋,幾經修復,從原來的石孔橋變為了水泥板橋。

狀元樓茶館店。此店遠近聞名,黨和國家領導人陳雲青年時期也曾到狀元樓喝茶。大革命時期,陳雲帶領徐勗等革命青年到金澤開展革命活動,在狀元樓茶館宣傳農民革命運動,鬥爭不法地主。陳雲還在圓通庵召集全體工人、店員等宣傳上海工人運動,講述顧正紅烈士的英勇事跡。金澤後來又有許多青年走上了革命道路,許崇道參加延安革命大學學習,路義幹參加了抗曰部隊。

塔匯橋遙望相對天皇閣橋

位於金澤最北端的林老橋,建於元代(1264~1294年)明、清兩代重修,單孔石拱橋,因橋北對著關帝廟,故又名關帝橋,橋長24米,橋高4米半。因年久,橋面青石十分光滑,橋身保養較好,顯得古樸典雅。此橋是一位叫林青的老人出資所建,為紀念這位老人,故稱該橋為林老橋。

這座古老的林老橋,經歷了600多年的悠悠歲月,橫臥古鎮,精神抖擻,1994年被列為青浦縣第四批文物保護單位。古老的林老橋,有著無數的名人,有著無數動人的歷史故事,唯有林青的師德和陳蓮舫的醫德,常為金澤鄉民所傳頌。

林青,元代金澤人,官至宣慰使,好學多智,為人謙恭,家多藏書,為金澤造橋、建廟,傾囊而為,對建鎮作過重大貢獻,重建楊爺廟,重修萬安橋,他親筆作詞,題寫碑文