上海 是 中國 近代工業的發源地,楊樹浦可說是 中國 近代工業的搖籃。因處於黃 浦江 下游,沿江大量灘地售價低廉,且與租界中心區相通,交通便利,從1902年至1937年,外商相繼湧進楊樹浦路沿線辦廠。這裡面有日商開辦的裕豐、大康、公大等17家紡織廠、4家冶金廠;英商馬勒等造船廠3家、怡和等6家紡織廠, 中國肥皂公司等14家輕工業廠, 上海煤氣廠等2家;美德等商人還開辦了10家工廠。

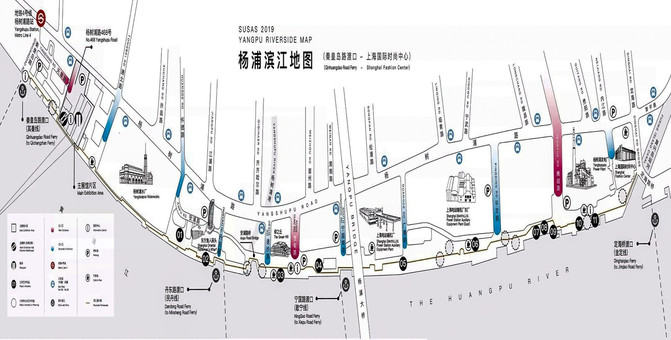

楊浦 濱江岸線總長約15.5公里。 2017年10月,位於 楊浦 大橋以西至 秦皇島 路碼頭的沿江約2.8公里岸線實現貫通;2019年9月28日, 楊浦 濱 江南 段大橋以東2.7公里公共空間也向廣大市民開放,由此 楊浦的南段濱江5.5公里全部打通,步行道、跑步道、騎行道「三道」並舉,工業遺博覽帶、原生景觀體驗帶、三道交織活力帶「三帶」融合,呈現國際一流的濱水空間。

如今, 楊浦 濱江逐漸從以工廠倉庫為主的生產岸線轉型為以公園綠地為主的生活岸線、生態岸線、景觀岸線,昔日的工業銹帶變成了生活秀帶。

我們從 平定 路進入,從楊樹浦發電廠遺址開始,自東向西遊覽了 楊浦 濱江,5.5公里的濱江地帶,走了約4公里多。一路上亮點很多,驚喜連連。

兩根百公尺煙囪(100.65公尺、89.5公尺)現在成了 楊浦 濱江的標志。電廠高聳的煙囪曾被視作進入 上海 的標志,留在幾代 上海 人記憶裡,也是 上海 海納百川城市精神形成的見證者。現在江保留了原電廠兩個煙囪和兩座主廠房。

楊浦 浦發電廠是1913年由 英國 商人投資興建。初時裝機容量為 10,400千瓦,至1924年,裝機容量達12.1萬千瓦,成為當時遠東第一大電廠。 上海 解放時,楊樹浦電廠的發電量佔全國發電量的10.7%,供應 上海 近80%的電力,有著「 中國 電力工業搖籃」的美譽。 1985年,電廠總裝機容量達26.415萬千瓦。為了 上海 “天更藍、水更清”,按照國家“上大壓小、節能減排”要求,楊樹浦電廠於2010年12月底關停。

現在,這裡以沿江的輸煤棧道為中心建立了電廠遺址公園。

為了顯露出輸煤棧橋中靠近江岸的兩座轉運建築在工藝流程中的定位,在已經拆除的建築下方繼續挖掘出基坑,形成3個供水生植物生長的池塘,構成遺跡廣場的基本景觀框架體系, 結合週邊成為新的市民休憩之地。

遺址公園完整地保留了一條運煤棧道和建築

電廠高聳的煙囪曾被視作進入 上海 的標志,留在幾代 上海 人記憶裡,也是 上海 海納百川城市精神形成的見證者。

廠房的外墻,鋼結構外露,墻體斑駁,滿是銹色,呈現出「百年銹帶,工業文脈」的本色。

電廠原三號轉運樓現在被改造成供遊客休息的驛站。

驛站的第三層架設了懸空的鋼結構扶梯,令人印象深刻。

通往黃色 浦江 的運煤棧道,現已改造成行人棧道。

在電廠驛站向西遙望,遠處是 楊浦 大橋。近處是電廠遺址公園。

電廠驛站東側的電廠遺址公園。

工業時代建築與現在建築混為一談

電廠遺址休息區的屋頂由十八瓣「貝殼狀」圓筒建築輻射佈置,由上向下俯看如一朵盛開的矢車菊。

昔日的管道豎立著,象火箭發射筒

臨江 ,電廠的兩座高大的吊塔仍然聳立著。

粗重的塔吊在 瑞士 著名藝術家費里斯·瓦里尼創意加持下,產生了不可思議的躍動感。紅與蘭的碰撞 楊浦 濱江邊的吊車格外醒目,橘紅色的吊車上刷上了白色條紋,和藍色的鋼質樓梯形成強烈的對比色,讓濱江的色彩更加多彩和濃烈。 其中有3個是法國藝術家費利斯?瓦里尼的作品《起重機的對角線》,貫穿三臺起重機,在看似「破碎」的形狀和線條中,當走到有且僅有的一個點時,這些直線才能夠連貫起來,讓人豁然開朗。

瓦里尼的作品《起重機的對角線》也位於江岸上,它「穿越」了一組三架橘黃色的起重機,但很多人最先只看到起重機上的白線,甚至沒有發現這是一件公共藝術作品。直到尋找到一個特定位置(這個位置會隨著人的高度有微妙不同),豁然開朗地發現原本處在立體空間中的三架起重機,因為“對角線”在藝術家筆下變為二維空間。

瀰漫探索的灰倉藝術空間

灰倉藝術空間

灰倉藝術空間

灰倉藝術空間本是電廠 臨江 的三個乾灰儲灰罐,透過增設兩塊景觀平臺,將原先獨立的三個灰罐連接成一個統一的整體。並通過採用朦朧界面的處理手法,將原先15公尺通高的封閉灰倉進行改造。整個空間的使用模式被想像成為一組完全公共的漫遊路徑,從底部的混凝土框架一直盤繞至灰倉頂部。

《黃埔貨艙》由英國藝術家理查德?威爾遜(Richard Wilson)所創作,藝術家從一艘廢棄的沉船中取下42和零件,分別安裝在21根堆疊的鋼管兩端,起初藝術家計劃以船體的吃水線創作一件作品,但經過在崇明島、橫沙島等地的尋覓之後未能發現符合他要求的船隻,最終,他看中了一艘停靠在上海船廠的一艘荒廢多時的船隻。

這艘廢棄船隻是在1975年由 上海 船廠的職工設計製造的,2005年,隨著 上海 船廠搬至崇明區,這艘船也被停用。船上的銹跡和極具年代感的船零件令威爾遜著迷,42件或圓形或橢圓形的零件從船上被切割下來,曾經的工業殘骸獲得新的生命力,在它曾經、現在以及將來都所屬的上海船廠繼續產生聯結。威爾遜用船呈現船,用歷史講述歷史,在他看來,這也是藝術家的天職之一,「就是把那些普通人看不到的世界展現出來,不強迫大眾接受任何東西,只是告訴他們,還有這樣的存在。

在與威爾遜對接的欣稚鋒中方人員看來,藝術家選擇用來自黃浦江的廢棄船隻,加上管道這種原本為運輸媒介的材料去完成作品,似乎也和作品後面的發電廠有著某種微妙的呼應,他慣用的通過改變物體原有的內容或物體之間的關系,以一種宏大的敘述方案剝離著人們對司空見慣的現實的感知。用船呈現船,用歷史認識歷史。

這裡面的綠植特別漂亮

變色的烏柏葉和果子

松針調到開花的蘆葦花上,白,紅,綠美不美

狼尾巴草

逆光下的蘆花

粉黛亂子草

作者:沈烈毅,空缺的椅子,如同逝去的記憶與月光同來,在如鏡般的江面留下痕跡;倘若有人在此相對而坐,他不僅是與文化經驗的一部分相遇,也是在與自身、他人相遇,而河流,將囊扶這一切永久地流淌。

《輕舟過隙》是一件「渡浮」在半空中的舟形建築雕塑,與往來船隻繁忙的黃 浦江 面形成一種動靜、虛實空間的對比。作品上半部份的「船屋, ,呈現一座當代建築結構的空間,希望觀眾能藉此回味和想像過去在江岸邊的建築。

作品的中間貫穿著「時間之箭」,以黃 浦江 眼耀的形態為藍本,象徵著一段抽象的時間軸,連接和敘述著過去、此刻以及未來。作者:向陽

狗尾巴草與粉黛亂子草

這一段原來是上棉十二廠的遺址。上棉十二廠以生產卡其佈為主,稱為卡其大王。卡其色即大地的顏色、黃色土地的顏色。以「卡其」來命名兒童樂園,以土黃紅色為基本色彩「編織」了歷史與兒童的燦爛。

再往前走,在曾經的煤氣廠碼頭這裡,會在發現一個以廢墟的殘垣為基礎的改造的“邊園”,構思輕巧,四兩撥千斤的感覺。

繼續西行,會路過籠式籃球場和沙排場,雖然季節不對,對著白色的沙子,還是可以腦補一下小麥膚色的沙排健兒的活力身姿。

這時候也許有點累了,不過抬起頭看,重點 楊浦 大橋就在前面了。右手邊江水拍案送來江風,左手邊的工業遺產建築都在逐步被賦予新生,這一段也還有一些藝術家作品,。

再往前有一家白七咖啡館,營運時間:每天10:00-20:00。白七加在一起,就是“皂”,聰明的小夥伴一定猜到,這里和肥皂廠的歷史有關。

上海 製皂廠舊址,其空間佈局、藝術景觀,令我們眼前一亮。皂夢空間:圍墻上的廣告圖,呈現了 上海 製造的各種肥皂,讓我們回想起流逝的記憶。

這家改造於原 上海 製皂廠生產輔助區的展示體驗館,南臨黃 浦江 ,由陸域景觀與水域碼頭組成。去時是星期一,沒有開沒有進去。

陸域部分的西側原為生產區與輔助區,設計以原始墻基為線索,砌築紅磚矮墻,還原歷史空間格局,形成半開半合的庭院;同時通過浮起的鋼棧道連通各處,達到移步換景的效果。東側部分由原生產車間中壓水解樓及污水凈化池(調節池、格柵池、生物轉盤池、氣浮池、次氯酸鈉池、觀測樓)組成。

當中佈置了各色花草,色彩斑斕,像個美麗的小花園。

藝術家使用“盆景”的觀念和周圍的環境、歷史和人文共同構建了一個當代公園“若沖園”,作品名字取自於《道德經》中的“大盈若沖,其用不窮」。用收集來的帶著歷史和記憶的舊門框、日常物和廢棄物等、萬家燈火、與略微彎曲的面鏡板構成了一組「抽象現實主義」的景觀系統。

這些看似帶有山川、建築、貨具、船隻元素的盆景結構,源自於舊門框碎塊。如同一塊塊「虛空」的磁鐵。將週邊的景象和生活吸附映射其中。這是一座橋梁,架在生活、現實和藝術中,以「無界」的理念連結彼此。這更是一個「活的」作品。其中帶著生活印記的物,很多來自周邊的社區,也會在未來不斷增添。這也是一個可以多種使用的園林空間,各種文化生活可以發生其中。是一個呈現不斷創造力的平臺。

舊門框、鋼、玻璃、彩色面鏡板、混泥土、碎瓷磚、收集來的燈具、居民的日常物、工廠原地的舊物和廢棄物等

這裡就是原國棉九廠和國棉十廠的遺址,但我們無法知道兩廠的界線。這裡還是後來的「新一棉」。打開濱江提供的二維碼仔細閱讀,了解歷史變遷。

這裡面一片烏柏樹樹葉轉紅

國棉九廠最早可以追索到盛宣懷創辦的大純紗廠。 1908年日商三井洋行收購了大純紗廠等,成立了 上海 紡織株式會社,在楊樹浦路設立工場。 1945年8月國民政府接管了工廠改名為第十四紡織廠,同時接管了一墻之隔的日產「同興二廠」改名為 上海 第十棉紡織廠。 1949年 上海 軍管會接手兩廠改名為第九棉紡廠和第十棉紡廠。 1958年10月九棉和與一墻之隔的十棉合併成新的國營 上海 第九棉紡織廠,新上棉九廠一躍成為職工近萬人的大廠。

房子的基本形狀還在,但已殘破不堪。 臨江 的墻面長滿了爬山虎,枝繁葉茂。

倉庫在粉黛軟紫草的簇擁下

印記花園為國棉九廠沿江部分原址。透過歷史考證再現了廠區場地肌理和空間格局,保留了原廠現存的獨具歷史風貌的廠房2座,並選中原廠區內特徵明顯的倉庫、車間等用房遺址,轉化為富於當代體驗氛圍的主題性印記花園等景點。印記花園依原廠房倉庫遺址的輪廓,在新生場地印刻而出,或臨於江邊,或嵌入綠地。

農場局碼頭

山一棟名為「衛亭」的工業風建築中, 「衛亭」過去的是航道物流的門衛室 ,如今改造為供遊人歇腳之處。而在其不遠處有一棟風格相似、大小相近的建築名為“值亭”,則是由原環境物流值班室改造而成的一個公共空間,但不同的是,“值亭”中放置著公共藝術作品《山》。

上海 電站輔機廠的前身是美商慎昌洋行楊樹浦工場,成立於1921年。慎昌洋行中國分部創始人是丹麥人馬易爾,西廠的一座雙曲拱頂無梁車間,留下了1960年前後的時間刻度,當時國家遭遇自然災害,資源匱乏,為了節省原材料,華東建築設計研究院用了「無樑」設計

楊樹浦路1900號,原址為電站輔機廠西廠一處車間。將原廠廠房鋼屋架整體保留使其成為內外通透的景觀架構。這就成了現在的大橋公園驛站。

「綠之丘「是利用原煙草倉庫改造而成。原煙草倉庫體量龐大,佔據了江邊 60 公尺寬 250 公尺長的地帶,不僅在視覺上阻斷了城市與濱江的聯繫,也阻斷了規劃在這個區域新增道路的通行。舊倉庫被拆除的命運似乎難以逆轉。但設計師透過權衡原煙草倉庫建築拆留利弊、嘗試土地復合使 並協調濱江開放空間與城市腹地關聯,實現了集市政交通、公園綠地、公共服務於一身的包容復合的城市綜合體。

這裡面不僅是攝影愛好者不容錯過的打卡拍攝最佳制高點。而且建築中庭的圓形構圖及旋轉的長梯造型奇巧、視角獨特,吸引來往遊客的目光。 楊浦 濱江《綠之丘》已成為濱江網紅地標。

沿著露天的扶梯拾階而上可登綠之丘。裸露的鋼筋混凝土的框架,從二層起逐層收縮形成層層疊疊的露台。中央建有螺旋式扶梯,連通各層的展廳,直達樓頂花園。站在屋頂花園遙望 楊浦 大橋及週邊景色

,因為疫情一直關閉,以後再開放一定要去裡面打卡

一座融文化、博覽、娛樂、休閑、商業服務於一體的大 上海 東方“漁人碼頭”,將橫亙在長約700米的濱江 楊浦 。 「漁人碼頭」的建設,在創造最大化的觀賞江景視線的同時又為浦江兩岸的美景群增添一道新的亮麗風景,將精心打造這一上海標志性城市濱水區和歷史文化區,使之成為浦江兩岸一顆新的明珠,並為楊浦區十多公里長的黃浦江岸線建設創造良好示範和輻射效用。 「漁人碼頭」是 楊浦 濱江崛起的標志

艾斯特?斯托克作品《方塊宇宙》,這件作品把建築戶外的門廊當作畫布,工作可以穿行其中。黑色方塊和白色的拱廊結構結合,置身其中猶如進入黑白幾何世界。

龍門 吊碼頭:設計師利用保留的工業設施,形成碼頭景觀。

而藝術家淺井裕介的作品《城市的野生》,也成為濱江邊一道獨特的風景。

來自日本藝術家淺井裕介的作品《城市的野生》,這是一件「燙染」在地上的大型作品,藝術家先用馬克筆在膠帶上繪製植物、動物等各種圖像,再運用類似繪製斑馬線的白線材料將所繪圖形如刺青般的畫刻在場所中。

透過鳥類的視角觀看這件繪於 楊浦 濱江的作品,其實是兩個巨大的動物。但作為人類卻只能從微觀的角度看到大型動物的體內嵌套著小小的花朵、樹木、鳥類、爬蟲等等,如同構成自然世界的一個個微小卻不容忽視的小生靈,並通過這種方式來探討在城市中自然的存在方式。

淺井裕介在夏日的上海「趴」在濱江上畫了一個多月,但不同於藝術家獨立完成的作品,《城市的野生》是公眾參與度最高的作品,因為在創作期間,這件作品所在的濱江已經開放,所以不少週邊的居民帶著孩子散步時會參與到創作中,他們在紙上畫一些圖樣,藝術家再按自己的佈局“燙染”到不同位置。據汪斌介紹,當時很多周邊居民都在這裡留下屬於自己的圖樣,還時不時會自豪地告訴朋友,哪一個「小構件」出自自己之手。或許他們過去並曾想過自己會參與藝術家的創作,並且將永久保留在自己生活的地方。

東方漁人碼頭4樓 浦江 粵色全景餐廳,一邊面對黃 浦江 ,可以再陽台上俯瞰濱江

浦江粵色全景餐廳

浦江粵色全景餐廳 浦江粵色全景餐廳

浦江粵色全景餐廳 浦江粵色全景餐廳

浦江粵色全景餐廳 浦江粵色全景餐廳浦江粵色全景餐廳

浦江粵色全景餐廳浦江粵色全景餐廳

遙看黃浦江東岸的民生碼頭已有逾百年歷史,坐落其中的龐然大物-八萬噸筒倉,曾頂著「 亞洲最大容量散糧筒倉」的燙金名頭,現在是上海市文物保護建築、重要的工業遺產。

八萬噸筒倉藝術中心

八萬噸筒倉藝術中心

遙望而去,八萬噸糧食筒倉散發著與大 上海 摩登感極具反差的粗放的氣場。 30個大筒組成長140公尺、高48公尺連續而厚重的立面,氣勢磅礴。遠觀,老舊孤獨的倉儲庫房寂靜守立江畔,沒了當年的輝煌,卻多了份歷史的沉澱和滄桑。

八萬噸筒倉藝術中心

八萬噸筒倉藝術中心

八萬噸筒建於1995年,由當時的 上海 民用設計院設計。兩座相連的高大筒式建築-容量分別為8萬噸和4萬噸的糧食筒倉守立在江畔,曾服務於米、糖這兩項攸關 上海 市民生活的重要貨物。 (四萬噸筒倉建於1975年)

八萬噸筒倉藝術中心英商新怡及紗廠

八萬噸筒倉藝術中心英商新怡及紗廠

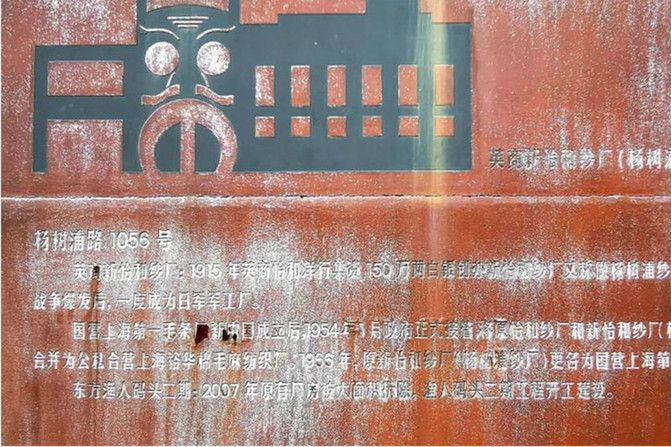

楊樹浦路1056號。 1915年怡和洋行在滬創辦的“英商新怡和紗廠”,這是 上海 開埠後外商在滬開設最早的紗廠。後來變身為 上海 第一毛條廠。

這座老式小洋樓,座落在江畔雨水公園邊上.它是建於1918年的兩層磚木結構英國,鄉村式別墅,前身是\"楊樹浦紗廠大班住宅\",最早為英國老闆住宅.這座近百年的老宅見證了楊浦百年工業的興衰歷程.

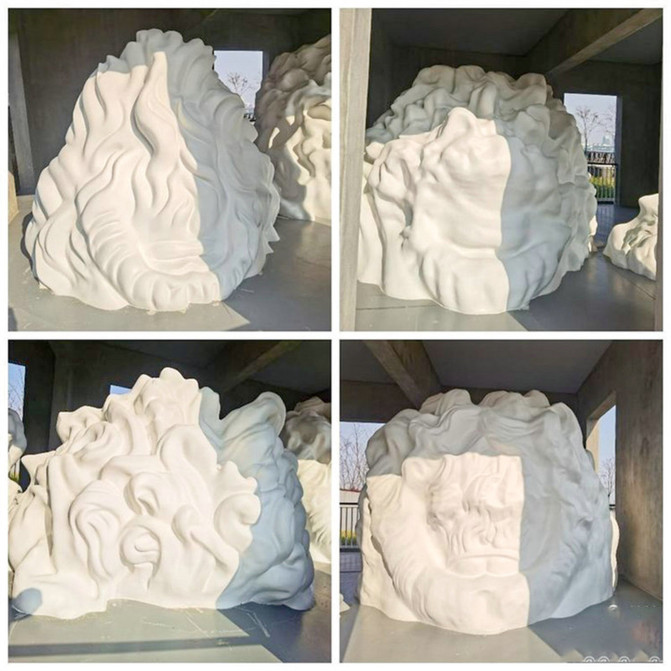

原怡和紗廠所在地段,已基本看不到廠房痕跡,唯有殘留的低矮的圍墻,似乎是當年的大門,和一組組大型的紡紗景觀雕塑。

在沿江棧道的靠裡一側,上到一個小緩坡上,可以看到坡下低窪處一方水潭,

水潭中一座用鋼管和網格板搭建起來的「九曲橋」蜿蜒其上,水潭邊種著高大的水杉,而在水杉後,掩映在高大的香樟樹下和濃密的竹林中的,是一棟三層樓的小洋房。

海綿城市,濕地公園,構造起都綠肺

蘆池杉徑,景色迷人

劉建華的《天外之物》:雕塑,不銹鋼烤漆、鐳射燈,那件隊列在天府大地,被很多人譽為“定海神針”,8米高的《天外之物》

紡織廊橋

楊樹浦水廠

楊樹浦水廠

一路前往楊樹浦路830號, 中國 第一座現代化水廠~楊樹浦水廠。建成於1883年,是 上海 建廠最早、規模最大的水廠。廠區內 英國 古典城堡式建築群是 上海 市近代優秀建築文物。

1880年, 上海 英商在 英國倫敦 成立 上海 自來水股份有限公司,隔年在黃 浦江 邊建造了自來水廠。水廠設址於楊樹浦路830號,由 英國 設計師哈特設計。 1881年8月開工,兩年後竣工。 1883年6月29日,時任北洋通商務大臣的李鴻章擰開閥門開閘放水,標志 中國 第一座現代化水廠正式建成。

楊樹浦水廠佔地12.9萬平方米,是全國供水業建廠最早,生產能力最大的地面水廠之一。建築的外形為英國傳統城堡形式,承重墻用清水磚墻,嵌以紅磚腰線,周圍墻身壓頂雉堞缺口,雉堞的壓頂及窗框、腰線等均用水泥粉出凸線,墻面轉折交界處為水泥隅石形狀,如同一座中古時代的英國城堡。

20世紀30年代,水廠不斷擴建,佔地面積增加了三倍,成為遠東第一大水廠。廠內各類建築的總面積達1.28萬平方米,磚混結構,朝向各異。這些建築物如今保存完好。 2013年被列入全國重點文物保護單位。

歷經100多年滄桑的楊樹浦水廠仍承擔著為 上海 市民供水的重任,年供水量超過4億立方米,約佔 上海 供水總量的四分之一。

經過一座550公尺長的棧橋,人們可以站在黃 浦江 上,近距離領略這些百年老建築的風采與神韻。

水鳥安逸

棧道上的“箱亭框景”,鋼結構翻折形成箱型涼亭,成為棧橋上一個遮陽點,從一側望去,濱江景色盡收框中,其效果如同一個相機“取景框」。

在棧橋上行進的過程彷彿在甲夾板上穿行,能同時感受黃 浦江 景緻與水廠歷史風貌。

水廠的標志建築物~水塔。

拐彎楊樹浦路上的水廠正門。現在 新建 的自來水科技館,每週二開放,可惜我錯過了參觀的機會

楊樹浦水廠建築特色鮮明,而且保護完好,在國內也不多見。

地面上刻印著怡和紗廠的前世前生。兩家怡和紗廠當年均為英商怡和洋行開辦:一是上海楊浦區楊樹浦路1056號,近懷德路,是原新怡和紗廠舊址(又名為楊樹浦紗廠、“ 上海第一毛條廠」),最早是怡和洋行在1915年集資150萬兩白銀創辦的「英商新怡和紗廠」

楊樹浦路670號怡和紗廠(後名為五毛廠) , 是 上海 最早的外資投資工廠 ,英商怡和洋行建於1896年。 建築佔地面積為1.27萬平方米,建築面積2.24萬平方米。主要由工廠、空壓站及倉庫、廢紡車間、大班住宅組成,怡和紗廠的工廠系磚結構房,瓦楞鐵皮鋸齒式屋頂,由三跨人字屋面組合而成。倉庫繫鋼筋混凝土結構,鋸齒形屋頂,立面有長型豎窗排列。

1896年,由怡和洋行創辦,是 上海 最早的外資投資工廠,該廠生產的「蘭龍牌」棉紗當時頗有聲譽。英商興建怡和紗廠後,又陸續建立了楊樹浦紗廠、公益紗廠,1921年三廠合併為怡和紡織公司,後更名為上海裕華棉毛麻紡織廠,1964年又改為上海第五毛紡織廠。 歷史經歷了100年,大約1996年後這家全國最大毛紡織廠倒閉。 2002年左右,紗廠正式登記為 楊浦 區的不可移動建築。

上海船廠

上海船廠

已經來到了 上海 船廠的領地~昔日,大船從這裡進入船廠檢修,新船從這裡建成下水。當時大船下水時軋過的一根根枕木也被保留下來,成為展示遺跡。

上海船廠濱江綠地

上海船廠濱江綠地

老船排廣場

這是一個讓工業遺存活起來的奇妙景觀,「揚帆起航,乘風破浪」地面一座揚帆啟航的船頭高高揚起,好似奮力駛向遠方。

上海船廠濱江綠地

上海船廠濱江綠地

楊樹浦路540號。跑者驛站

上海船廠濱江綠地

上海船廠濱江綠地

船廠咖啡館,取名為楊樹浦,頂層可以眺望濱江風景。

上海船廠濱江綠地

上海船廠濱江綠地 上海船廠濱江綠地

上海船廠濱江綠地 上海船廠濱江綠地

上海船廠濱江綠地 上海船廠濱綠地

上海船廠濱綠地

桌面的玻璃能天好拍出天空之境

上海船廠濱江綠地

上海船廠濱江綠地上海船廠濱江綠地

這裡面就能看見一幢磚紅色的建築,這裡就是毛麻廠倉庫。

上海船廠濱江綠地

上海船廠濱江綠地

倉庫建於1920年,前身是德商瑞記洋行,後來演變成了 上海 第一絲織廠。是當時全國生產真絲和人造絲的龍頭企業,於2003年劃歸 上海 船廠使用。

上海船廠濱江綠地

上海船廠濱江綠地

這棟擁有近百年歷史的老建築在黃 浦江 邊見識了無數風起雲湧,是目前 楊浦 濱江帶現存面積最大的無梁樓蓋倉庫,也是 上海 民族工業蓬勃發展的一個見證。毛麻倉庫現在是展覽館,展覽已經結束,疫情尚未退去,毛麻倉庫閉門謝客

上海船廠濱江綠地

上海船廠濱江綠地

在毛麻倉庫的旁邊就是瑞鎵船廠舊址。該建築先後由 萬隆 鐵廠、瑞鎔船廠、英聯船廠、 上海 船廠修船分廠使用,見證了 上海 修船造船業百年來的發展變遷。

上海船廠濱江綠地

上海船廠濱江綠地

原 上海 船廠遺存的船塢,這裡是 上海 歷史最悠久的船塢之一,

上海船廠濱江綠地

上海船廠濱江綠地 上海船廠濱綠地

上海船廠濱綠地

船塢由德資的瑞鎔船廠於1900年開挖,1936年同祥生船廠、耶松船廠等合併成為英聯船廠,成為當時中國擁有最多船塢的船廠,1954年併入上海船舶修造廠,1985年再次改名為上海船廠。 2007年11月6日,我國唯一的一艘第三代極地破冰科學考察船「雪龍號」升級改造後交船離廠。

上海船廠濱江綠地

上海船廠濱江綠地

如今這座200多公尺長的船塢展現在人們的眼前,充滿工業氣息的斑駁銹跡在落日餘暉中也不減分毫張力,令人十分震撼。

上海船廠濱江綠地

上海船廠濱江綠地 上海船廠濱綠地

上海船廠濱綠地

封存的記憶作品

上海船廠濱江綠地

上海船廠濱江綠地

光影變化之間,彷彿還能聽到當年的船隻從這裡開往黃 浦江 上,一邊鳴著汽笛,一邊推開滾滾波濤。

上海船廠濱江綠地

上海船廠濱江綠地

在說到百年老廠,天章記錄紙廠有必要提列!我曾在這百年老廠工作很長時間。楊樹浦路408號

上海天章記錄紙廠的前身,楊樹浦工業帶發端於清光緒八年(1882年)李鴻章批準設立的官督商辦的上海機器造紙局,1882年,曹子撝、曹子俊、鄭觀應等籌資15.57萬兩白銀,意在創辦中國機器造紙企業,遂將計劃書遞呈北洋大臣李鴻章得準核後,擇上海楊樹浦路408號處建廠,即 上海 機器造紙局,系 中國 第一家華商開辦的造紙企業。該企業主要設備有多烘缸長網造紙機一臺,烘缸8只,系 英國 萊司城厄姆浮士頓公司1877年出品。 1915年,劉柏森租辦了該廠而後買進更多寶源紙廠。 1920年,他以82萬兩向日商三菱公司購得華章造紙廠,定名寶源紙廠東廠,原楊樹浦路廠即為寶源紙廠西廠。 1925年,又定名天章紙廠股份有限公司。 1983年,其子劉孟靖與 日本 人合作,一度更名「天章長記紙廠」。 1947年,國民黨政府贖回該廠。解放後收歸國有,定名天章造紙廠。 1981年,天章造紙廠與 上海 記錄紙廠合併,正式掛牌天章記錄紙廠。天章記錄紙廠為全國第一家和最大的生產儀表記錄紙、電子列印紙的廠家。

楊浦 濱江還有用天章廠命名一條天章路,工地工作人員告訴我們,廠房很快就要拆了,再看一眼吧!

袁烽「投射之窗」

「投射之窗」裝置為我們提供了重新「看」城市的機會。無論是透過網格對城市地標的凝視; 亦或是穿過彩色場域掃掠城市天際,均為觀者與城市之間的相互提供這契機,並不斷地刺激著我們重新思考城市景觀的日常意義。