★旅遊地點:浙江紹興諸暨博物館

第三單元「秦時置縣 浙東巨邑」。諸暨在西元前222年,就置諸暨縣,隸屬會稽郡,是浙江最早設立的十五個縣邑之一,素有「浙東巨邑,婺越通衢」的美譽。除新莽時期、唐光啟年間、元至正十九年曾經一度改名為疏虜、暨陽、諸全州以外,一直以諸暨之名見於典籍。

唐代越窯青瓷久享盛名,諸暨是越窯青瓷的重要產地之一,製瓷業自漢至宋,歷代窯址眾多。東漢晚期,青瓷燒製漸趨成熟,唐五代時,越窯青瓷有「類冰」「似玉」的美譽。一張諸暨古窯址分佈圖,足以說明諸暨越窯業的發展。

原始瓷自夏商時期興起,歷經西周、春秋、戰國的發展,到東漢中晚期,實現了由陶到瓷的飛躍,燒製出中國最早的成熟青瓷。早期的青瓷,並非只有青色,還有黑色、醬色等色系。

東漢的越窯青釉弦紋雙系瓷盤口壺出土於璜山公社燕窠村,寬唇,上腹,下腹向內斜收,平底內凹。肩部飾雙系,上印葉脈紋,上腹有密集的細弦紋。器表施青釉,胎質細膩,造型端莊,是早期成熟青瓷中的精品。

三國兩晉南北朝時期,越窯青瓷進一步發展,器物以日用器皿為主,也有用於喪葬的明器。五聯罐總是讓人覺得很華麗,雖然陶器和瓷器的五聯罐很多,這裡展出的一件越窯青釉瓷五聯罐也算不上特別精緻,但還是覺得堆疊的雕飾很繁複。

越窯青瓷最繁榮的時期當屬唐五代,秘色瓷作為貢瓷,達到了越窯青瓷的頂峰。同時,也作為外銷瓷,遠銷海外。

青瓷是我很喜歡的瓷器,胎薄釉素,每一件作品都顯得簡潔大方。即使沒有過多的雕飾,也覺得瓷器很美。

每次看到古代的分格盤,都會覺得今人在收納盒方面其實沒有太大的進展。這結越窯青瓷的分格盤圓形,分內外兩層。內層小圓平分三格,外層圓環分成七格,收納一些零零碎碎的東西,真是再合適不過了。裝各種精美的小點心小零嘴,也是很適宜的。

看到南朝永初年的越窯青釉雙複繫瓷盤口壺的時候,我還以為是件殘次品。不過看到洞口居然還有花紋,還蠻對稱,才知道這是人家的款式。

北宋中晚期,受制於瓷原料和燃料供給不足等因素,越窯青瓷逐步走向衰落,至南宋初就停燒了。其實宋朝的青瓷看起來比唐朝的要更精緻,說明越窯的燒製技術一直進步,停燒青瓷,實在是件很可惜的事。

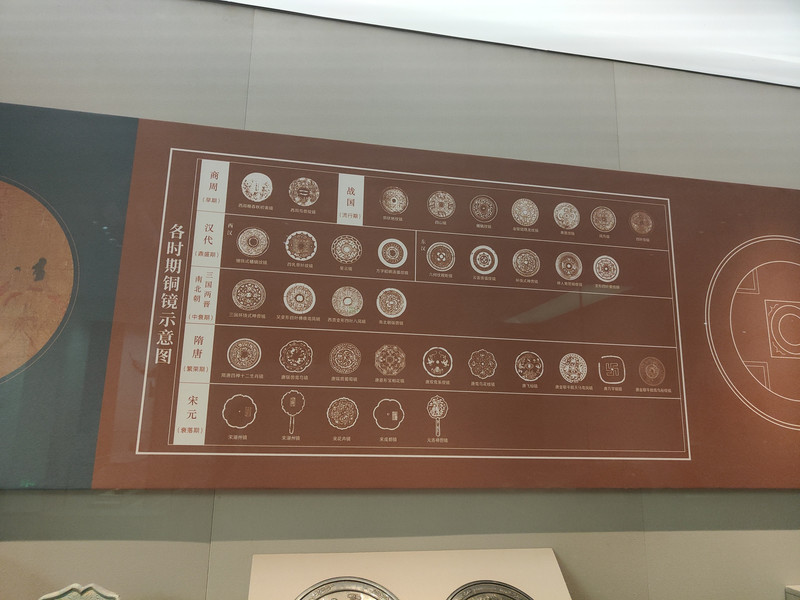

東漢會稽銅鏡也很有名,西漢中期的時候浙江地區就出現了銅鏡鑄造業,東漢時期,會稽成為全國的銅鏡鑄造中心,出產的神獸鏡和畫像鏡在中國銅鏡史上獨創一格。唐代出現了菱花形、葵花形等新的花式鏡和特殊工藝鏡,紋飾更加華美,鑄工更加精良。到了宋代,浙江地區流行湖州鏡,以商標字為銘文。

陳展的多個朝代的銅鏡中,東漢的銅鏡其實比三國的還要精到處。當然,到了唐朝,銅鏡的紋飾更加豐富精緻。宋代的銅鏡倒不多,但是式樣新奇,形狀看起來也挺新奇。至元朝,銅鏡鑄造開始走向衰退。

唐初的時候,諸暨就已經建孔廟,設學宮。宋朝時,孟子後裔扈駕南渡,建孟子廟,四時專祀。其後歷經元明清朝,縣學一直存續。

在巨大的玻璃櫃裡,陳展了一套文房四寶,有犀牛鎮紙、龜紐水注和筆架、端硯。紙鎮是一對雕琢精緻的犀牛,既能當鎮紙,也可以隨手把玩。水注看著也很古樸,有種大巧若拙的味道。

「碧玉子」銘隨形端硯,呈邊緣不規則的橢圓形,硯面一側陰部隸書「碧玉子」。硯面與硯底都磨製得光滑水潤,硯面不開墨堂和墨池,以乳白色為主,伴以青色和淡黃色,看著很有些玉質的細膩溫潤感。

筆架是石雕的,通體黝黑,細膩光滑,比一般的筆架要大一些,雕琢了錯落有致的三十二座山峰,中部峰巒拔地而起,兩側的山脈連綿起伏。

我們在遊覽根塔的時候,就知道諸暨最古老的塔是東化成寺塔。事實上,諸暨早在三國時期,就出現了佛教寺院,境內出土的南朝青瓷,多以蓮花為飾,說明佛教在諸暨的傳播也是相當廣的。唐代的時候,釋良價開山立宗,廣弘佛法。

良價的師父是唐代高僧靈墨禪師,唐元和年間雲遊江南,至五洩山棲真岩下建立三學祥院,也就是今天五洩禪院的前身,是五洩禪寺的開山祖師。我們遊覽五洩的時候,光顧著看自然風景了,對禪寺並沒有認真遊覽。良價幼從靈默禪師出家,後來遍訪名師,晚年在筠州洞山弘揚大道,世稱洞山良價。後來其弟子本寂在曹山繼承師父衣缽,發展成曹洞宗。十三世紀中葉,由來華學佛的日本僧侶道元傳入日本。

諸暨還有一位唐代名僧慧忠,是禪宗慧能的嫡傳弟子,受六祖心印後歷遊名山,曾受到玄宗、肅宗、代宗的三朝禮遇。

在寺廟遺址出土了大量的文物,有一件唐朝廣德元年銘文銅鐘是小機器人著重介紹的。這件銅鐘算不得很大,呈常見的圓筒形,頂端是對稱的龍頭,腹部飾凸起的寬帶紋,在相對的位置上鑄承擊的小圓墩兩個。鐘身上下的圖案都以雙線勾勒,分成上下四個區,一共八格,每格內填單線空白方框,框外鐫刻銘文,除了說明供養人和銅三十五斤的重量外,其餘銘刻大多是經文。

北宋的青釉刻蓮瓣紋瓷瓶出土於北宋,小口,寬平沿外翻,細長頸,呈竹節狀。肩部飾雙線凸稜二週。腹部鼓起,到下腹部逐漸內部,飾仰蓮瓣。圈足微微外撇,全身青釉,造型簡潔大方,釉色細膩勻淨。

諸暨境內董康嗣墓、武氏墓出土的兩宋時期文物品種豐富,有瓷器、青銅器、金銀器。雖說兩宋的國土很難稱得上完整,甚至很多人認為宋朝不是一個統一的國家,但這一時期士大夫階層的審美情趣還是很高的,文房雅玩和日用器具都有較高的藝術性和創造性。

東一鄉旺妙村磨石山出土的扣金玉盒雖然光素無紋,但扁圓的器身看著就很玲瓏可愛。盒子居中有一個圓孔,將蓋和底部上下貫通連接。蓋子與底高底一致,都只有1.9公分。盒為子母口,唇面和口緣都鑲著金箔。

宋朝的山形銅筆架也很精緻,起伏的山巒可以擱好幾支毛筆,是件集實用性與觀賞性於一體的文房用具。

宋朝還出土了墓誌石,姚舜明枕形墓誌石是用家裡石枕刻記而成的。六個面環刻墓主人生平,鐵錢篆陰刻。姚舜明,會稽剡人,宋紹聖四年進士,官至左中大夫尚書戶部侍郎,另外還有一塊姚舜明鐵墓誌長方形,正面鐵鑄隸體陽文,豎書八行,共39字。

南宋董康嗣夫婦合葬墓共出土了文房用品、銅鏡、瓷器及墓誌石10餘件,董康嗣是南宋時期通判,隨宋室南遷後定居諸暨。

在陶朱山東麓桃花嶺發現的宋代磚室墓出土了抄手硯、銀溫酒器、銀洗、水晶筆架、粉盒、銅鏡等文物50餘件,從墓誌石可知墓主是福建路兵馬鎢轄武師說之女,宣教郎、通判撫州廖俁之妻。

一對銅貫耳瓶雖說已經鏽跡斑斑,看不出原來的光澤,但器形修長,體態甚美。銀注子已經發黑,不過器形也相當漂亮。

抄手硯是小機器人著重講解的文物,這種硯看著黑乎首的很不起眼,樣式也只是普通的長方形,只是硯首比硯尾略窄些。但所謂抄手,奧妙就在於硯身鏤空,可以把手放進去,取用硯台的時候就十分方便了。

自由行:浙江紹興諸暨博物館

5月初夏