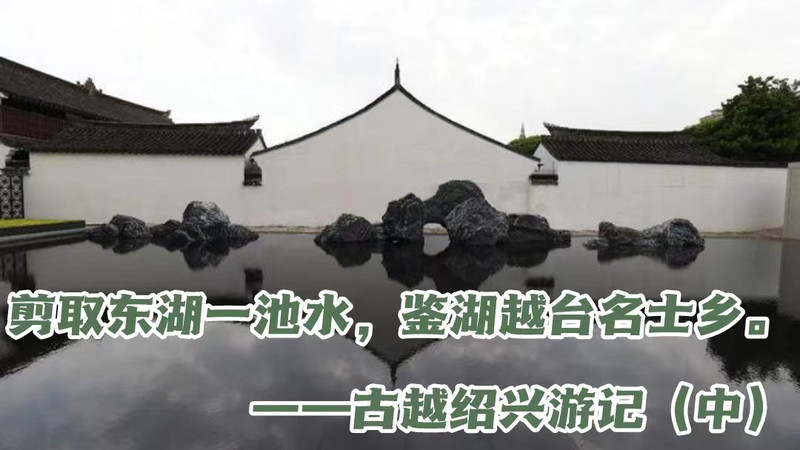

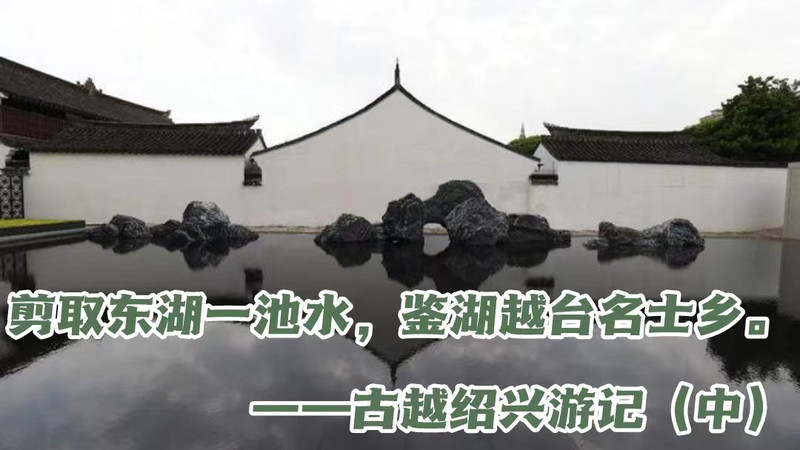

白牆黛瓦馬頭牆,迴廊掛落花格窗。剪取東湖一池水,鑑湖越台名士鄉。

守望亭邊八字橋,北望廣寧遇古樟。

八字橋建於南宋,因兩橋相對而斜,狀如八字,故得名「八字橋」。

八字橋建於南宋,因兩橋相對而斜,狀如八字,故得名「八字橋」。

八字橋位於紹興城市區的八字橋直街東端,且沈園附近的魯迅故裡主題郵局前面正好是公車站,坐兩站路即可解乏又可節時。

八字橋的主橋橫跨於稽山河上,橋身爬滿野木蓮藤,兩岸各有兩座引橋,一側的引橋下方也有橋洞。三、兩支烏篷船閒停其側,倒也生了幾分「野渡無人舟自橫」的詩意。青石夾縫間鬱鬱蔥蔥,不知名的蕨類植物擇古橋而生,纏繞其間。因過石橋憐幽草,偷得浮生半日閒。

站在八字橋上憑欄而眺,目力所及之處,有河、有橋、有船、有人家。青石路面陽光斑駁,青磚黛瓦臨河而立,橋邊香樟,河邊炊煙,瀰漫著歲月靜好的溫柔,揉碎在浮藻間。北望廣寧遇古樟,河梁風月入畫來。靜心感受時間的凝固,記憶的停滯,不緊不慢,不言不語,若無閒事掛心頭,便是人間好時節。

烽火千里故鄉行,青山依舊水長流。

周恩來紀念館主要分為南北兩區,南面是周恩來紀念廣場及雕像,照壁上刻有總理題詞,「努力學習,精益求精。」這是總理一生的執著追求,也是對青年一代「為了中華之崛起」而讀書的殷切期望。重視學風建設,是我們黨的優良傳統。

北麵是周恩來祖居、專題展示、風範園等展區。富有傳統特色的黑色竹絲台門「周恩來祖居」為入口,走進正門,大廳上懸「錫養堂」匾額,現闢為瞻仰大廳。周恩來總理在祖居度過了自己的少年時光。 1939年回紹興時,這裡也是他宣傳抗日的重要地點。大廳正中高大偉岸的白石雕像,正是根據他在抗戰時期的烽火歲月來紹興的留影而雕刻。祖居內設有《我是紹興人-周恩來與故鄉紹興》陳列展,《不朽的旗幟-黨風楷模周恩來》主題展。

因此,以「周恩來祖居」是周恩來生平的重要紀念地,也是紅色旅遊的重要目的地,還是周恩來回紹興的重要史蹟地。奮鬥不息,為之中華。鞠躬盡瘁,死而後已。兩袖清風,一身正氣。斯人已逝,精神永存。

書聖故蕺山街,過江名士多如鯽。

蕺山南麓的「書聖故裡」歷史街區,有著重量級的紹興名士「書聖」王羲之陳列館與「學界泰斗」蔡元培的故裡。過了蕺山街南面的「翰墨春秋」牌坊,就進入了景區,兩邊的楹聯生動地概括了其深厚的歷史人文內涵。上聯:幽巷長街重展千秋畫卷,下聯:戒珠題扇永留萬古書香。反面橫批“勝跡長春”,上聯:寺曰戒珠右軍舍宅,下聯:橋名題扇書聖揮毫。

前方有蕺山之巔文筆塔的指引,沿蕺山街一路向北,來到一塊“晉王右軍題扇橋”石碑處,就是大名鼎鼎的“題扇橋”,碑側牆壁上羲之頓首之《快雪時晴帖》,使得這座飽經風雨剝蝕的古橋頓顯蓬蓽生輝。再往前途經蕺坊,牌坊後,即「蕺坊橋」。橋頭牆上有書聖的墨寶《得示帖》,一樹苦楝,一紙喪亂,足以構成引流的網紅地標。順著青石板路的裡弄小巷徜徉,白牆粉黛之上,眾多書聖名帖以牆為紙,散落其間,盡染墨香。路之盡頭的左側有一方池塘,名曰“墨池”,相傳是王羲之洗筆之處,也不管池水是黑是白,引來無數遊人競打卡。真是「問渠哪得清如許,為有源頭洗筆來。」墨池的東側牆面,戒珠寺旁《二謝帖》,方顯王羲之揮斥方遒,筆走龍蛇之勢。 《喪亂、得示、二謝帖》三卷共裱一軸,合稱《喪亂帖》,原跡已不存,現有一件雙鉤摹本流落海外。臨紙感哽,不知何言!羲之頓首、頓首。

蕺街的北端依山臨街,也就是王羲之故宅,不過現在成了“戒珠寺”,其名來自相傳王羲之的兩個愛好引發的故事,以愛鵝之癖戒絕了玩珠之癖,闡明了舍宅之本意。西街東面是東門牌坊,正面楹聯:古巷深深,此處猶存書聖宅;春光澹澹,遊人共沐永和風。背面楹聯:伽藍名戒珠,右軍當年捨別業;拱橋曰題扇,耆老至今話躲婆。

回程時巷裡有一座不起眼的石樑橋,青條石縱橫疊砌而成,下還有三根圓替樑木,這是一座以「鹹寧」年號命名的古橋,古樸而滄桑。上橋一看,卻是別有洞天,河道的一側是詠梅詩廊,河邊築有石板路,另一側背河而築的憑水窗樓,臨河處都有踏道。向南極目而望,將掩映在樹影婆娑間的蕺坊橋和題扇橋盡收眼底。不時有遊客烏蓬船中坐,晃晃悠悠,穿梭於狹窄的水道和橋洞之中,領略「小橋流水人家」的生活氣息和人間煙火。

斜橋弄裡,並有王羲之陳列館,展廳採彩畫的形式,透過幾則故事,簡單介紹了王羲之的生平。門廳右邊是根據北京故宮養心殿西暖閣內「三希堂」的原樣陳設,展出乾隆喜好的三件書法作品:王羲之的《快雪時晴帖》、王獻之的《中秋帖》、王珣的《伯遠帖》,當然沒有一件是真跡。後面有座《閱古樓》,裡面陳列了深受王羲之書法藝術影響的歷代書畫大家們的作品。心慕手追,獨鍾右軍;盡善盡美,其惟逸少。

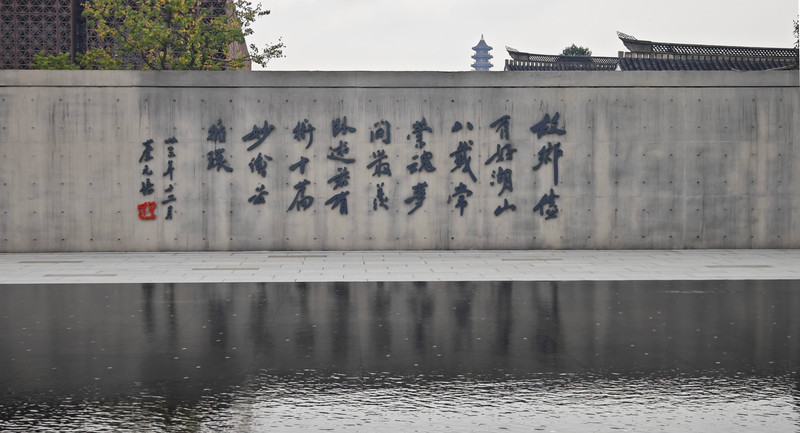

《越州名勝圖》蔡元培題寫的懷鄉詩書法照壁

筆架橋已無橋,且留下狹窄的弄堂(躲婆弄),左拐即是筆飛弄,蔡元培故居就坐落在這裡,也是一個頗具紹興特色的明清台門建築。門廳至儀門間的前天井非常開闊,大廳安放蔡元培半身銅像,其後大紅立屏上有十個金色大字:“中國為一人,天下為一家”,這是渴望中國強大的終極願望。部分座樓為“蔡元培生平事蹟陳列”,第一部分,稽山鑑水育英才;第二部分,從事民主革命,投身教育事業;第三部分,兼容併包,孕育新北大;第四部分,致力科學事業,爭取民主自由;尾聲,功垂百世,德耀千秋。透過大量的圖片、資料、史蹟、實物,生動而形像地展現了孑民先生一生的歷史成就。堅持教育的本質在人格,蔡元培是中國近代教育之父。憑藉一己之力,樹立了近代中國大學的精神標桿,推動了新文化運動和五四運動,被毛澤東稱其為「學界泰斗,人世楷模」。

國士無雙雙國士

出口毗鄰蔡元培廣場,以孑民劇院及孑民圖書館,館內常設「蔡元培生平事蹟展陳」,著力打造紹興歷史文化新地標。時不時待我,可惜無緣無故跟隨先生的人生足跡,感悟先生的楷模風範。信手拈來,一首七絕作別:「揮手從茲與君別,登臨恨不與君同。待到陌上故人歸,道似無情卻有情。 ”

時間有限,且計畫有變,City Walk一日遊的另外2個打卡點「陽明故裡」與「範文瀾故居」,一個藏在西小路歷史街區的巷子裡,一個藏在龍山(府山)北麓的紹興飯店。也要趕在「紹興名人館」休館之前,參觀完這座需要4個樓層才能裝下的大型展館。謝公橋西小路斜,日暮猶未到君家。雖有萬般不捨,只能忍痛割愛。

紹興名人館&紹興清廉館

紹興,且被謄為水鄉、橋鄉、酒鄉、書法之鄉,更是名副其實的名士之鄉。古往今來群賢畢至,少長鹹集,過江名士多如鯽,「鑑湖越台名士鄉」就是對紹興人傑地靈的真實寫照。高山仰止,景行止。山止川行,風禾盡起。名人館對擁有2500年歷史的文化名城-紹興的名人文化進行全面梳理,從中選出各個時代,不同領域的名人,以歷史為軸線,共分為七個部分。

透過對名人精神、思想、成就的提煉概括,系統性地展現紹興歷代名人為經濟文化、社會發展所做的歷史貢獻。文明初現定九州-遠古紹興時期,「臥薪嚐膽鑄越魂-越國時期」、「稽天下本無儔-會稽郡時期」、「山陰道上盡風流-越州時期」、「紹祚中興寫春秋-紹興府(路)時期」、「群星璀璨耀華夏-近現代紹興時期」、當代名人等七個部分。

“辛亥三傑”

家國精神根植於紹興人文精神,從“古有三聖,越兼其二”的舜禹、“臥薪嘗膽”勾踐、“唯物先師”王充、“鑑湖之父”馬臻、“千古書聖」王羲之、「四明狂客」賀知章、「愛國詩人」陸遊,「知行合一」王守仁,「畸人青藤」徐渭、「精忠報國」葛雲飛、「舍生取義」徐錫麟、「鑑湖女俠」秋瑾,「氣壯山河」陶成章、「學界泰斗”蔡元培、“守真為國”馬寅初,「民族脊梁」魯迅,「求是篤行」竺可楨、「熔古鑄今」範文瀾,「開國總理」周恩來等,此刻這是一部「紹興名人通史」 ,150位紹興名人在此「相聚” 。十步芳草,士之淵藪。水鄉的柔情不失有骨的江南,風骨存,紹興魂。

後之視今,亦猶今之視昔。悲夫!故列敘時人,錄其所述,雖世殊事異,所以興懷,其致一也。後之覽者,亦將有感於斯文。夫後不見來者,誠如是,今既不如昔,後當不如今。悲夫一世之人。或放浪形骸遇所欣。雖快然自足,終期於盡,老之將至,後視猶今。隨事情遷,所之既倦,俯仰之間跡已陳。興懷也,將後之覽者,有感斯文。

七絕·紀念魯迅八十壽辰 其二

在晚上閒逛,落座解放北路上的“咬不得高祖生煎店”,出門在外還是好這口,蝦仁生煎,杭式小餛飩,蔥包燴,杭州的品牌來到了紹興,還帶來了鮮掉眉毛的嵊州豆腐湯年糕。

DAY 3

二水中分白玉堤,剪取鑑湖一曲水。

東湖鳥瞰圖

紹興東湖是人工湖。但是它的來歷卻不平凡。原為一座青石山,漢代以後,箬簣山成了一處石料場,經採石人鬼斧神鑿,挖空了半座山,遂成懸崖峭壁,奇潭深淵,還掘地三尺,挖成清水塘,逐漸成為了一個巧奪天工的山水大盆景,雖出人工,宛自天開。東湖,山是會稽山餘脈,水是鑑湖水系,被譽為稽山鏡水縮影,與杭州西湖、嘉興南湖並稱浙江三大名湖。

景區的主入口在北門,並從大門進入景區後,穿越外湖九曲。前方是一面「坐烏篷,遊東湖」的照壁,跨過一座小拱橋,便是簬簣園。一座高大的石拱橋橫跨河上,便是“攬月橋”,蕭紹運河一路東去,奔流入海,所在水道就是曾被用來漕運的浙東古運河西段。

過橋左轉是東湖石宕遺址,前方有一道門,門楣上刻著「陶園」兩個篆字,兩側對聯:「崖壁千刃此是大斧劈畫法,漁舟一葉如入小桃源圖中」。過了此門就是白玉堤的起點,這本是一條古纖道,現在成了一條景觀道,堤外為河,堤內為湖。湖內有一潭荷花池,背靠綿延的半壁殘山崖壁,彷彿一列屏風矗立在湖水中。山之角,三角亭,北山陰下“寒碧亭”,亭前汀步飛石,凌水而行,野趣橫生。堤上垂柳拂岸,桃枝曼妙,亭、橋點綴其間。穿過一片竹林小徑,開闊處,一邊是水杉林碼頭,立冬時節,少了桃花的加持,東湖還是少了一分桃紅柳綠的艷麗。一邊是陶成章生平事蹟陳列-“陶社”,內有陶成章塑像,上方懸掛著孫中山先生題寫的“氣壯河山”橫匾。繼續沿堤而行,石徑小徑,伴著白牆、青瓦、花窗曲折有致,和一牆之隔的大運河一起默默東行。

過了「靜趣亭」,一座兩邊各有三孔平橋,並以台階逐步抬高,中間是一座形似滿月的石拱橋,便是秦橋。得名於秦始皇南巡,曾在此停車駐馬。橋頭旁的“半城書店”,落在“桂嶺”小稽軒,外牆上很文藝地寫著“我在半城,等風,也等你”,似乎只說了半句話,清歡不渡,白茶不予。要端坐其中,臨水品茗,才能接上「白茶清歡無別事」的意境。煙渚之上,桂花叢中「香積亭」亭亭而立,木樨花開秋來晚,飲馬東湖滿亭香。

前方一座單孔半圓形石拱橋-萬柳橋,橋上雕有四隻石獅,鬼斧神工,憨態可掬。萬柳橋破牆而建,運河之水與東湖之水在橋下互通,故我思故我在:「君子之接如水,淡以成」。對面是石壁薄如蟬翼的仙桃洞,石刻「空石傳聲」的喇叭洞,兩洞之間的石壁,一片螢芳草幽然生在澗邊,石頭縫裡蹦出的一簇簇倔強的生命。無人煙火之地,自有頑石的風流,真水無香,真情無語是我對生活的態度。 「園林大師」陳從週的題刻“宛自天開”,感嘆的是巧奪天工之妙,感謝的卻是對生命的饋贈。

兩塊石墩、三塊石板、九級台階,就是一座樑橋-霞川橋。兩橋墩東側刻有一橋聯,上書:“剪取鑑湖一曲水,縮成灜海三山圖”,86版《西遊記》的取景地,就在此段,東湖成了“西梁女國」的「子母河」。南側「飲淥亭」臨水而建,向橋而生,後側的石宕上刻有「龍池」二字,水不在深,有龍則靈。

白玉堤的終點是稷壽樓,一片荷花池,一株桂花樹,一面假山是太湖石造景,圍起一個親水平台,並置仿古圓桌和石凳,供遊人小憩覽景。陶浚宣(陶濬宣)自題的“此峰自蓬島飛來”,“海上仙山”刻於太湖石上,意將東湖比作世外桃源,人間仙境。

湖光滄灩,烏篷搖曳,湖對面的繞門山,「之」字形的斜道龍蛇逶迤,甚是險峻。一層層的石階在陡峭岩壁間繞來繞去,盤旋而下,直達深淵。 「聽湫亭」的轉彎處,一艘艘烏篷船魚貫而入,隱入水聲潺潺,樹影浮動之處,此乃非舟不能到達之祕境,便是陶公洞的所在。

陶公洞,龍泉吟,水珠落潭“聽湫亭”,勿謂湖小,天在其中。此洞入口狹窄,僅容一葉扁舟,洞內壁立千尺,別有一番洞天。泛舟洞內,仰觀洞頂,方知坐井觀天的意境。東湖居士陶浚宣化腐朽為神奇,將殘山剩水、廢石、破洞,打造成一個《桃花源記》般的洞天福地。囿於時間所限,無法拾階而上,登頂繞門山,一覽俯瞰東湖之美。

稷壽樓邊的揚帆舫是一座歇山頂組合亭,為水上社戲的舞台。正逢社戲演出時間,駐足觀賞,柔糯的唱腔散落在東湖的柔波里和水草融為一體。從碼頭返航的烏蓬船,川流不息,迎來送往。坐烏篷,品黃酒,看社戲,遊東湖,潺潺絲竹曲調,濃厚江南韻味。

在回程時看到與馬頭牆,而上有陶浚宣的額定「槐蔭別墅」,門聯:「此是山陰道上,如來西子湖頭」,略改一下白居易《錢塘湖春行》的後兩句,「最愛東湖行不足,綠楊陰里白玉堤。」

(本文部分圖片來自於網絡,侵刪。)

未完待續…

2024年1月22日

梁

「梁言訥語」微信公眾號供稿,2024年3月21日。