魏晉時期「山陰道上行,如在鏡中游」的鑑湖風光,使越中山水成為浙東唐詩之路的目的地。 「一部全唐詩,半部在鑑湖。」唐代詩人李白曾到越州,拜訪賀知章未果,便順勢遊歷浙東,寄情山水。無意中開闢了一條“黃金旅遊線”,引得無數唐代詩人慕名而來。走的人多了,這條承載無數不朽詩篇的古道,就成瞭如今「浙東唐詩之路」的主幹線。越窯青瓷的發源地-上虞。上浦鎮曹娥江東岸,會稽東山也是東晉謝安長期隱居之地,成語「東山再起」即出於此。從錢塘江畔的西興渡口開始,沿著浙東運河到紹興,在上虞轉折,南下入曹娥江,嵊州剡溪,新昌天姥山、直到台州天台山,此即“浙東唐詩之路”,與現今「杭台高鐵」的走向高度契合。神山秀水,只此青綠。共情於辛棄疾的「我見青山多嫵媚,料青山見我應如是。」來一趟浙東詩路文化的尋根之旅。

本文部分圖片來自於網絡,侵刪。

DAY3</p3</p3</p

我見青山多嫵媚,鏡湖俯仰兩青天。

依照攻略指示,出了東湖便搭車「紹興1路」到紹興大劇院,轉「專1001路」去柯岩風景區。下了車便是景區正門,日當午時,必先覓食。打卡網紅店“尋寶記”,紹興本地的連鎖老字號餐廳。走進「泊舟台」主題包廂,撲面而來的是濃厚的紹興人文氣息。

越酒行天下,且黃酒醉萬物。抿一口黃酒,點幾道醉菜。食之入味,沉醉其中。 「紹興醉雞」越雞與花雕酒的邂逅,鮮與醉的完美融合。 「紹興醉蝦」騰雲駕霧而來,神龍見首不見尾。吃蟹莫待秋風起,再鮮不過六月黃。季節關係,錯失蟹之肥美,待到來年,必將尋寶“紹興醉蟹”,只為嘬一口豐腴鮮美的蟹黃。 「紹八珍」統合鑑湖中的鱂魚和河蝦、以及蛤蜊、筍片、鹹肉、魚圓、絲瓜、蘑菇等配菜一起烹飪而成。 「紹興炒三絲」乃是韭黃、香乾煸炒肉絲,有了紹興黃酒和母子醬油的加持,就有了紹興菜的靈魂。除了「紹」字輩的菜,再輔以「八寶菜」、「蒜蓉粉絲大蝦」、「臭豆腐炒毛豆仔」、「牛仔骨炒年糕」、「鹹菜煮雜鮮」、「小越牛肉粉絲”、“兒時醬油飯”,湊成一桌十人大餐。

我們選擇柯岩-鑑湖-魯鎮線路,從南口進,便入 「柯岩絕勝」之地。先遊覽石佛景區,和東湖採石場一樣,柯山之石來自於採石場留下的千瘡百孔的山體,卻又鬼斧神工般地造就了姿態各異的石宕、石洞和石壁。 「蓮花聽音」一朵石蓮花,一堵磚雕弧形回音壁,一條蓮花甬道延伸至拜台。前方正對一尊開鑿於隋代,竣工於初唐的“天工大佛”,石體佛龕內有一尊彌勒石佛造像,雕鑿在採石遺留的孤岩內,岩頂刻有葫蘆狀塔剎,皆為一體雕成。頗有遺世獨立,飄然於塵的意境。背面是一座仿唐建築-普昭寺。依山就勢,曲折延伸。山門、財神殿、鐘樓、天王殿、彌勒殿、大雄寶殿等建築次第升高,錯落有致。石佛東首,置一石骨,上寬下窄。遠觀宛若一柱煙靄,裊裊升空,乃是號稱「天下第一石」的「雲骨」石。刀削斧砍般的柯岩峭壁,文昌閣藏於石縫之間,景區內的多處岩壁上有摩崖題刻散佈其間,構成了紹興古代採石文化與佛教文化相結合的獨特景觀。

鏡水灣景區,一個外方內圓的文化廣場,三根6米高的漢白玉石雕柱相距而立,分別刻著孔子、老子和釋迦牟尼雕像,象徵著儒、道、佛三教相聚,下方有三處水源匯聚成流,名為「三聚同源」。這和蔡元培校長改革北大的辦學方針「思想自由,兼容併包」殊途同歸。廣場中放置黑白相背的石雕臉譜頭像,寓意人性善惡同體,發人深省。

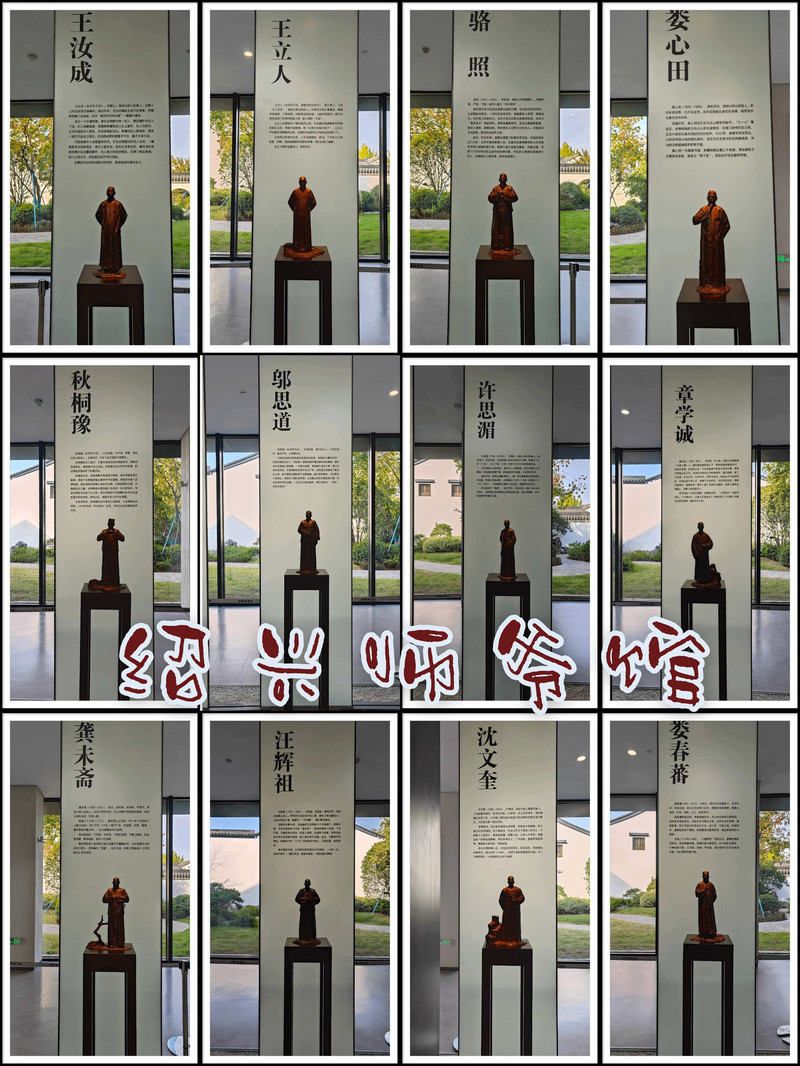

玉帶橋北側“越女春曉”,所謂伊人,在水一方。水中的汀步隱約,見時不可見,覓食時何處覓食。河漢清且淺,相去復幾許。盈盈一水間,脈脈不得語。過了烏氈帽亭,便是越中名士苑景區,在草坪上打造出與紹興有關的歷史名人雕塑群。有骨的江南當看紹興,無數文採風流的雅士,仁人誌士不失江南的錚錚鐵骨。苑門一側刻有毛澤東的《七絕·紀念魯迅八十壽辰·其二》,賦予紹興「名士鄉」稱號。另一面石壁上刻有周恩來手書「我是紹興人」倒也是畫龍點睛之筆。

風和日麗晴方好,且湖光山色水滄。鑑湖景區百船碼頭,乘烏篷泛舟湖上是體味鑑湖山水的一種選擇。落葉之秋,微風徐來,搖曳在水波裡的烏篷船上,行舟搖櫓聲,最是江南味。穿越“釣魚橋”後,前方豁然開闊,鑑湖已在眼前,真是“山重水復疑無路,柳暗花明又一村”,意猶未盡時,船已靠上湖中小島的古纖道碼頭。

鑑湖是紹興的“母親湖”,曾經的八百里水泊,煙波浩渺,綿延不絕。如今濃縮在「五橋步月」與「葫蘆醉島」之間的精華水域。湖中長長的古纖道,是為“白玉長堤”,連同中間一座三孔拱橋(系錦橋)如臥波長龍,橫亙在廣闊的水面上。近處碧波映照,水清如鏡,遠處青山疊嶂,水墨盡染。舟行畫裡,人在鏡中。難怪南宋詩人陸遊讚歎道“千金無須買畫圖,聽我長歌歌鑑湖。”沿著長堤登上鑑湖最大的“葫蘆醉島”,穿過“會龍橋”,島上有一組酒文化雕塑群-「投醪勞師」復刻了春秋戰國時期,吳越爭霸的經典名場面。越中父老敬獻壺漿,以迎王師。越王勾踐投酒河中,迎流共飲,三軍用命,一舉吞吳。酒以壯志,酒以興邦,石壁所刻「壺酒興邦」的典故就來於此。

佳釀出處必有名泉,鑑湖的優良水質,形成了紹興酒的獨特品質。汲取門前鑑湖水,釀得紹酒萬里香。一方水土成就一方人,一方山水有一方風情,鑑湖水成就了黃酒,黃酒賜予了紹興獨一無二的靈魂。

世上本無魯鎮,因為有了魯迅先生,便有了魯鎮。從鑑湖酒島碼頭坐畫舫船到魯鎮大劇院碼頭,棄舟登岸,走進魯鎮,就走進了魯迅的小說。首先映入眼簾的是魯鎮的至高點-奎文閣,欲窮鑑湖水,更上一層樓。過了含鏡橋,背水齊岸處一水榭,即是雙面戲台,歇山頂,飛簷翹角。中間圈起一個廣場,另一邊戲台,上書四個字「天然圖畫」。此地四面臨水,三面通橋,溯遊從之,宛在水中浬。走出「仁裡」台門,里仁為美,德不孤單,必有鄰。跨過魯鎮橋,街河並行,街隨河走,沿街鋪面,市井百態。一座座形態各異的小橋連接起魯鎮的街衢,景區四處都散落著幾組魯迅小說中的人物與情節的青銅雕塑小品,那些魯迅筆下,我們曾經可憐過的小人物,不知不覺中,我們已活成了他們。 「魯鎮」石牌坊就是魯鎮出入口,一旁是魯迅先生坐在藤椅上的銅像,無情未必真豪傑,憐子如何不丈夫。魯鎮猶如先生自己的孩子,魯鎮姓「魯」。

到了安昌古鎮,古鎮老街依河而建,街河相依,河之南為民居,河之北是商市,兩岸之間十七座古橋相連,全長約1.8公里。可以搭乘烏篷船一覽岸上的古宅,也可以走走青石板的小路。沿岸廊柱間,家家都是掛滿了臘腸、魚乾、臘肉、醬鴨,臘鵝、連鵪鶉都沒逃過被晾乾的命運。醃臘的醬香,這是安昌的獨一味,優質的醬油造就了安昌的臘味,傳統的醬缸晾曬工藝來自古鎮上的百年老字號“仁昌醬園”。沿街翻軒騎樓,台門巷子,舊石板路,店面工坊盡是扯白糖,臭豆腐、安昌印糕、南瓜花、酒釀饅頭、蘿蔔絲餅、次塢打麵、師爺餛飩。收費項目裡唯一值得看的就是“紹興師爺博物館”,其實就是婁心田師爺的故居。緊趕慢趕,只趕上了工作人員的下班時間。掃興而歸,原路返回,既不“割肉”也不“打醬油”,只帶了點梅干菜。

DAY 4

青藤筆墨人間寶,天下師爺出紹興。

青藤者,徐渭徐文長也。青藤書屋,前明許渭故宅。徐渭在文學、書畫、戲曲這三方面的造詣都極高,怎奈個性乖張,特立獨行。可謂半生潑墨知己少,青藤門下「走狗」多。鄭板橋自稱「青藤門下走狗」、吳昌碩譽其為「畫中聖人」、黃賓虹說他「用筆用墨,三百年來無人能及」、齊白石恨不能早生三百年,只為替他磨墨理紙。一條卵石小路,曲徑通幽處,乃書屋洞門。左側並行有一月洞門,洞門上有徐渭手書「天漢分源」四個大字,門檻內,青藤纏蔓,虯枝盤根。南簷下,一方盈池,水清如許。有詩雲:「藤花垂青不垂紫,與天一色覆天池。」有題記:「少植青藤老來畫,他年吾古不朽藤。」此便是「天池山人」和「青藤藤道人」的來歷。

南窗好風月,並聊復此婆娑,一排花格長窗依於青石窗門檻之上。南窗上懸掛徐渭手書「一塵不到」匾額,結廬在人境,無車馬喧。塵俗不染、煩擾不至。一剎那間,萬慮皆拋,妄念俱滅。北牆正中懸掛著徐謂先生的畫像,陳洪瑤手書「青藤書屋」橫匾,兩旁一副對聯「幾間東倒西歪屋,一個南腔北調人」。書屋之後現闢為徐渭文物陳列室。裡牆上掛著徐渭名作《墨葡萄》圖畫畫詩:「半生落魄已成翁,獨立書齋嘯晚風。筆底明珠無處賣,閒拋閒擲野藤中。」其實這也是他一生的真實寫照。庭園雖小,清幽不俗。兩間陋室,一叢青藤,明珠蒙塵無人識,獨立晚風,無處話淒涼。這裡只有筆墨紙硯才是屬於他的一方天地。超越時代的人,總是孤獨的,總要過去很多年,人們才能讀懂他們。

則以幾步之外,並修繕一新的陳家台門,佈置了「布衣青藤」專題展。 展示了徐渭與白鷚、徐渭與茶、徐渭與戲曲、徐渭與酒、徐渭與琴五個生活場景,體現徐文長本色、本真的個性特徵。

穿過大乘弄,前方開闊地是青藤廣場,西面佇立一座徐渭造型塑像,畸人青藤,潑墨寫意。正北方向,迎面而來的就是徐渭藝術館,人字坡,石紋肌理,玻璃帷幕牆,純白空間,水墨線條,傳統與現代的碰撞,簡約而不簡單。

整個藝術館分為常設展廳、臨展廳、數位體驗館及文創區。一層展廳,常設「筆底明珠-五百年來一徐渭」展,展現徐渭生平事蹟及各項成就。大廳裡,徐渭塑像跟前的一隻小狗不棄不離,必將隨之載入史冊,此乃「願為青藤門下走狗」的光輝所在。左右玄關屏風裝裱圖框,徐渭的行書《白燕詩》和草書題款《墨葡萄圖》詩。兩側牆上佈置徐渭的《草書白燕詩》卷(紹興博物館藏)和《邊塞詩十四首五體書》卷。糾纏徐渭一生的《白鹿錶》從初進小楷書到再進行草卷,筆法恣肆奔放,率性而為,已是晚年爐火純青之作。卷首白鹿臥於草叢之中,雙眼炯炯有神,充滿靈性。大氣磅礴,滿紙狼藉的《草書春雨貼詩》卷(上海博物館藏),將悲憤和懷才不遇之感融注於筆端,宣洩徐渭內心的苦悶,無奈和掙扎。適展上新,有緣得見徐渭的《四時花卉圖》卷(故宮博物院藏)加上引首“煙雲之興”和卷尾的自識詩,近13米的長卷,首次“出宮」即入故鄉,第一次在展櫃中完全展開。春之牡丹、芍藥,夏之葡萄、芭蕉,秋之桂花、蒼松,冬之雪竹、寒梅同時“盛開”,競相爭艷,蔚為壯觀。對於徐渭,熱愛者有之,無感者有之,我只沉浸在青藤的水墨中,無言也無言。

徐渭其畫能吸取前人精華而脫胎換骨,以意取像,以神寫形,以其特有之風格,開創了一代青藤派畫風。一樓還有文創區和數位廳,梵谷精於油畫藝術,而徐渭擅長書畫詩文,許多人喜歡將徐渭和梵谷一起談論,而他們的人生經歷也確實驚人相似。以多媒體聲光電技術,沉浸式體驗徐渭與梵谷兩位藝術家跨越時空的對話,展現他們鮮明的個性和對世界的獨特表達。

二層臨展廳,擇時推出一年一度的現象級大展,每一次都值得你為之奔赴。 2021年首設“畸人青藤-徐渭書畫作品展”,集百餘件書畫真跡作品、匯聚眾多博物館的珍品,可謂盛況空前。 2022年,開設了“高古其駭——陳洪瑤書畫作品展”,又是紹興博物館攜手國內35家文博單位,匯聚展出百件文物精品。 2023年,則是「筆無常法,雅麗豐繁」任伯年繪畫作品展,內容涉及書法、人物、花鳥、山水。行書《不俗多情》五言對聯軸、蘇武牧羊圖軸、公孫大娘舞劍圖軸、蕉陰狸奴圖軸、羲之愛鵝圖軸、牡丹白頭圖軸、紫藤雞雛圖軸、鐘馗圖軸、三羊圖軸,三公圖軸、花卉四條屏圖軸等甄選任伯年及其師友,後學的書畫藏品158件(組)。首次有系統地展現其畫風的形成與影響,以及以任伯年為代表的海派繪畫包容、開放、多元的特徵。不俗即仙骨,多情乃佛心。不憚人言,不畏世俗,不棄自我,如此甚好。

師爺不只紹興有,天下師爺出紹興。以紹興師爺故事為主題的紹興師爺館,師爺滿天飛,獨闢蹊徑,自成一派,師爺文化的歷史淵源得到了系統而又深入淺出的展現。師爺者,官員之幕僚也。這些人或出謀劃策,或代筆捉刀。八面玲瓏,洞達世情。各持其事,各為其主。師爺暨始於明朝中晚期,興盛於清代。明代大才子徐渭被浙直總督胡宗憲招致幕府,徐渭不是阿諛奉承之徒,他看不起寄生蟲,更不會做寄生蟲,他用實際行動告訴世人“國士遇我,我故國士報之。 」的春秋大義。鄔思道,紹興師爺的傳奇人物,胸懷政治抱負,多智而近妖的存在。他作為河南巡撫田文鏡的幕僚,甚至被雍正所知悉賞識。最終功成身退,歸隱山林,始終恪守「功成不必在我,功成必定有我。 」的品格擔當。

紹興有「士比鯽魚多」的說法,紹興師爺是「士」的頂流存在,多乃飽學之士,文才出眾,足智多謀,恪遵幕道。館內有鄔思道、許思湄、沈文奎、汪輝祖、章學誠、秋桐豫、婁春蕃、龔未齋、王立人、駱照、王汝成、婁心田等“十二銅人”,都是師爺中的佼佼者。師爺作為幕主的左右手,知無不言,言無不盡,但同時也要求自己保持獨立人格:「盡心、盡言,不合則去」。 「無紹不成衙」這個獨特的政治架構與社會現象,不只讓紹興師爺的聲名遠揚,師爺文化更是紹興人骨子裡抹不去的文化印記。

倉橋直街即為起點也是終點,紹興許多特色餐廳及老字號的餐廳集聚其間。白牆黑瓦,魯迅筆下的落魄文人孔乙己,被打起了金字招牌「孔乙己酒家」。大家都笑孔乙己,但人人都是孔乙己,不知道是衝著魯迅的面子還是孔乙己的面子,初來乍到,不能免俗,拔草網紅。在紹興本地,有著「無三鮮,不成席」的說法,越菜之首「紹三鮮」是重要場合中不可缺少的壓軸「硬菜」。 「黴千張蒸肉餅」、「紹式酥魚」、「手捏菜炒蘑菇」、「杏鮑菇牛柳」、「杭椒小炒」、「乾鍋花菜」、「桂花豇豆米糕」、 「兒時豬油拌飯」。道地杭幫菜,外加紹興當地傳統風味,清淡中略帶紹酒香,尋味黴香,那是只有紹興才能發酵出來的味道。

至此紹興一行,食有三味「酒」、「醬」、「黴」,臭有三絕,豆腐軟糯的臭,莧菜清鮮的臭,千張濃鬱的臭,臭有如此層次分明,入口難忘。

上海鐵路局,復興號G7546次,CR400BF重聯型動車組,紹興北站,準時發車。劇終人未散,相聚會有時。

2024年3月31日

梁

「梁言訥語」微信公眾號供稿,2024年4月1日。